государственный академический университет гуманитарных наук отчет о прохождении преддипломной практики Место проведения практики

Скачать 430.5 Kb. Скачать 430.5 Kb.

|

|

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «государственный академический университет гуманитарных наук» ОТЧЕТ о прохождении преддипломной практики Место проведения практики - Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук» (ГАУГН), экономический факультет, кафедра общей экономики, Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН) Направление подготовки - 38.03.01 «Экономика» Направленность (профиль) – «Общий» Образовательная программа подготовки - бакалавриат Форма обучения – заочная (ускоренная программа) Вид практики - преддипломная ФИО студента – Ситникова Ольга Сергеевна ФИО руководителя практики от университета – к.э.н., доцент Никонова М.А. ФИО руководителя практики от ЦЭМИ РАН – к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН Нанавян А.М. Срок прохождения практики: с «23» ноября 2022 г. по «20» декабря 2022 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «государственный академический университет гуманитарных наук» Международные рейтинги высшего образования и место в них российских вузов Москва 2022 СодержаниеВведение 3 Глава 1. Международные рейтинги университетов мира 5 Глава 2. Анализ состояния и становления высшей школы в России 12 Заключение 16 Список литературы 17 ВведениеРоль системы образования в развитии, воспитании и становлении личности современного человека является основополагающей. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства. На современном этапе развития мировой экономики способность общества культивировать знания, применять их и превращать в источник прибыли приобрела решающее значение для устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения. В целом, именно знания превратились в важный фактор экономического развития. Большинство передовых в технологическом отношении национальных экономик являются поистине экономиками, основанными на знаниях. Процесс глобализации ускоряет эти тенденции, поскольку при формировании конкурентных преимуществ той или иной страны во главу угла всё в большой степени ставятся знания. Сравнительные преимущества стран всё меньше определяются богатством природных ресурсов или дешёвой рабочей силой и всё больше – техническими инновациями и конкурентным применением знаний и высоких технологий. Особая роль знаний как фактора экономического роста обусловливает возрастание роли образования. Несмотря на то, что знание является общественным благом, для которого не существует национальных границ, в современных условиях конкурентные преимущества стран в наибольшей степени связываются с конкуренцией в сферы науки и техники, следовательно, с конкуренцией в области подготовки квалифицированных кадров. В связи с этим нельзя недооценить значение и влияние мирового рынка образовательных услуг высшего образования на экономику отдельных стран. При этом развитые страны сегодня являются безусловными лидерами, как в производстве, так и в экспорте образовательных услуг на мировом рынке Институт образования является одним из важнейших институтов, который отвечает за развитие всего человечества. Без развития сферы образования не может быть эволюции. Именно поэтому, тема образования является извечно актуальной. Следует отметить, что современный этап развития сферы образования характеризуется масштабной интернационализацией. Услуги высшего образования активно перерастают границы национальных образовательных систем и развиваются на международном образовательном пространстве. По данным ЮНЕСКО количество иностранных студентов в мире должно увеличиться с 2 млн. до 5-7 млн. человек, из которых две трети будут составлять студенты из Индии и Китая. Все вышеизложенные аспекты определяют важность и актуальность выбранной темы исследования. Россия обладает большими возможностями экспорта образовательных услуг, но в настоящее время на долю России приходится только 2% от общего количества учащихся в мире иностранных граждан. Развитие данного сектора положительно сказывается на развитии национального рынка труда. Качественные изменения в системе образования должны позитивным образом сказаться на объеме экспорта и импорта российских образовательных услуг, на развитии международного сотрудничества в различных областях экономики, науки и техники и содействовать экономическому росту страны. Целью исследования является анализ международных рейтингов высшего образования и места в них российских вузов. В соответствии с целью определены следующие задачи прохождения практики: - определить содержание и особенности развития образовательных услуг высшего образования; - оценить современное состояние и динамику основных показателей международного рынка образовательных услуг высшего образования. Объектом исследования является система высшего образования, предмет исследования – международные рейтинги образования. Глава 1. Международные рейтинги университетов мираСегодня все более актуальными становятся достижения стран в таких двух взаимосвязанных областях как экспорт образовательных услуг высшего образования и место в международных рейтингах университетов. Неудивительно, что ведущие международные рейтинги ещё раз подтверждают лидирующие позиции на международном рынке образовательных услуг высшего образования США и Великобритании. Следует отметить, что рейтинги являются наиболее понятной и легко-интерпретируемой формой оценки деятельности университета, в том числе с целью принятия управленческих решений. Модные тенденции на рейтинги стимулировали рост их числа, конкуренцию между университетами и даже между странами по числу вузов страны, входящих в мировые рейтинги. В настоящее время термин «мировой рейтинг» не имеет чёткого определения. Тем не менее, он активно используется в различных документах (например, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599: «вхождение в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 5 университетов») и обычно смешивается с понятиями «международный рейтинг» и «глобальный рейтинг». Нет также чёткого определения понятия «мировой университет» (все университеты имеют национальную принадлежность), и в данном случае чаще всего имеется в виду устоявшееся понятие «университеты мирового класса». Под международными рейтингами, как правило, понимаются рейтинги, объектом анализа в которых являются университеты разных стран. В силу отсутствия мировой (наднациональной) организации для проведения сравнительных исследований университетов всего мира субъектами проводимых рейтингов являются организации, также имеющие национальную идентичность и вполне очевидно продвигающие свои национальные интересы. По данным Международной ассоциации по ранжированию организаций и университетов (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence), она была создана еще в 2004 г. Европейским центром по высшему образованию ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES, г. Бухарест, Румыния) и Институтом политики в области высшего образования (г. Вашингтон, США), сегодня в мире насчитывается более 100 академических рейтингов – международных, региональных, национальных. Первый национальный университетский рейтинг появился в США в 1983 г., его появление было вызвано, очевидно, имиджевыми и экономическими причинами. Первым глобальным рейтингом считается рейтинг, разработанный Шанхайским университетом Цзяо Тун. Он получил название The Academic Ranking of World Universities (ARWU), или «Шанхайский рейтинг». В данном случае перед создателями была поставлена задача выделить лучшие мировые практики в сфере высшего образования с целью их изучения и применения на национальном уровне, для того чтобы поднять уровень качества и конкурентоспособности образовательной системы Китая. Выступая в роли догоняющего, Китай использовал бенчмаркинг больше в политических целях, поднимая имидж страны в целом на международном уровне. Таким же путём идут сегодня развивающиеся страны (ОАЭ, Турция и др.), в том числе и Россия, и начинают строить свои глобальные рейтинги, включая в них не только элитарные американские и европейские университеты, но и университеты развивающихся стран. В листинге IREG сегодня представлено 23 глобальных университетских рейтинга (Global University Rankings), которые разрабатываются и сопровождаются различными организациями (чаще всего специализированными лабораториями университетов) из 12 стран, исключая международные корпорации. Три рейтинга родом из США (US News&World Report, Reuters-100, Colleges and University-Alexa), три – из Великобритании (QS, THE, The Economist Masters in Management Ranking). Два рейтинга создаются в Испании (WoM, Scimago), ещё два – в России (MosIUR «Три миссии университетов» и RUR). По одному рейтингу представили Австралия (uniRank), Индия (Youth Incorporated), Индонезия (Ul Green Metric World University Ranking), Китай (ARWU), Нидерланды (CWTS), ОАЭ (CWUR), Тайвань (NTU), Турция (URAP). Международными корпорациями составляются рейтинги U-multirank, NatureIndex (от издательской компании Springer Nature), BoF Global Graduate Business Ranking. Значительная часть других глобальных рейтингов носит региональный, предметный или специализированный характер (рейтинги сайтов, бизнес-школ, школ моды и т.п.). Для исследования позиционирования и места российских университетов в мировых рейтингах в листинге IREG как правило отбирают основные десять, которые носят институциональный, глобальный, академический и/или научный характер. Основные критерии выбора: стабильность (деятельность не менее трёх лет); публичность и регулярность (информация о результатах регулярно размещается в широком доступе); массовость (не менее 800 университетов из всех регионов мира). Рейтинги, соответствующие таким критериям, представлены ниже, в табл. 1 и отсортированы по году их создания. Таблица 1 Справка о глобальных рейтингах в 2020 г.

Источник: [6] Шанхайский рейтинг ARWU (КНР). Первоначально составлен Шанхайским университетом Цзяо Тун, сегодня сопровождается независимой компанией Shanghai Ranking Consultancy. Для расчёта рейтинга используется информация по 1800 вузам, но ранжируется только 1000 из них. В 2019 г. в рейтинг ARWU вошли 11 российских вузов, всего 1,1% от числа университетов, вошедших в рейтинг. Вместе с тем китайских вузов в рейтинге – 132 (или 13,2%). Оценивание проходит по 6 показателям, основной акцент сделан на научных достижениях преподавателей и выпускников университетов (престижные премии, публикационная активность и высокая цитируемость научных работ). THE – Times Higher Education World University Rankings (Великобритания). Для расчёта результатов самостоятельно формирует репутационную базу данных Academic Reputation Survey, опрашивая более 10 000 респондентов из 135 стран, а также использует статистические данные из наукометрической базы данных Elsevier’s Scopus. Расчёт включает несколько групп показателей, состоящих из 13 индикаторов, и весовые коэффициенты по каждой группе: преподавание (teaching) – 30%, исследования (research) – 30%, цитирование (citation) – 30%, международная деятельность – 7,5%, связь с промышленностью – 2,5%. В 2019 г. в рейтинг THE вошли 1258 вузов (из отобранных 1400). Из 35 российских вузов, вошедших в рейтинг, лучший результат у Московского государственного университета – 199-е место. В рейтинг вошли 98 вузов Великобритании (всего в стране 248 вузов). CWTS – Лейденский рейтинг (Нидерланды). Разрабатывается междисциплинарным институтом Centre for Science and Technical Studies (CWTS) в составе Лейденского университета. Для составления рейтинга он использует базу данных Web of Science от компании Clarivate Analytics. В 2019 г. в рейтинг вошли 963 вуза, в том числе три российских (в 2020 г. – семь российских университетов). Лучший результат у МГУ – 266-е место. А из 70 голландских вузов в рейтинг вошли 13 ед. NTU – Performance Ranking of Scientific Papers for World University, или Тайваньский рейтинг. Формируется Национальным университетом Тайваня (National Taiwan University) в сотрудничестве с аккредитационным агентством Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT). Рейтинг рассчитывается только по публикациям в Web of Science, включает всего три группы показателей, состоящие из 11 индикаторов: результативность исследований (research productivity) – 25%, влияние исследований (research impact) – 35%, превосходство (research excellence) – 40%. В него вошли 835 университетов, из них пять российских и 13 тайваньских из 142 вузов, действующих в Тайване. Scimago Institutions Rankings (SIR). Разрабатывается с 2009 г. испанской компанией Scimago Lab, ассоциированной с рядом испанских университетов. Рейтинг рассчитывается на основе базы данных научных публикаций Scopus и базы данных патентов PATSTAT. SIR включает 7026 организаций, ведущих научную деятельность и публикующих свои результаты, индексируемые в базах данных. В число таких организаций входят также государственные исследовательские учреждения, медицинские компании, некоммерческие организации. В числе образовательных организаций – 3471 институт, включая университеты и медицинские школы. В рейтинг SIR вошли 112 российских вузов: от МГУ (220-е место) до Кабардино-Балкарского государственного университета (879-е место). Испанских вузов – 65 из 112, т.е. больше половины действующих в стране вузов представлены в рейтинге. Основным критерием включения в рейтинг является наличие не менее 100 публикаций за год, индексируемых в базе данных Scopus. В целом для расчёта используются три основные группы индикаторов: научные результаты (research performance) – 50%, инновационные «продукты», включая патенты (innovation outputs) – 30%, социальное влияние (societal impact) – 20%. RUR – Round University Ranking (Россия). Представляет результаты ранжирования с 2010 г. (дата открытия компании в Москве – 2013 г.). RUR рассматривает 1100 университетов из 82 стран, (но в рейтинг входят 829 университетов разных стран) по 20 индикаторам, объединённым в четыре группы: преподавание (40%), научные исследования (40%), международная деятельность (10%) и финансовая устойчивость (10%). В рейтинге используются статистические данные (такие, как число студентов, академический штат и др.) и репутационные данные от компании Thompson Reuters, собранные в рамках проекта GIPP – Global Institutional Profiles Project. Компания Thompson Reuters ежегодно проводит опрос 10 000 респондентов. Также используются библиометрические данные из базы Web of Science Core Collection. В рейтинге RUR представлено 834 вуза, из них 74 российских вуза, или 8,9% от общего числа вузов, входящих в этот рейтинг. QS World University Rankings (Великобритания). Рейтинговая компания, с 2004 по 2009 гг. работавшая совместно с THE, последние 10 лет публикует рейтинги самостоятельно, постоянно расширяя сферу своих интересов. Наряду с общими институциональными глобальными рейтингами, она рассчитывает региональные, предметные и специализированные рейтинги. Важным инструментом для включения вуза в рейтинги является широкий опрос общественности. Для оценки индикатора академической репутации ежегодно опрашиваются 75 тыс. респондентов из числа академической общественности из 140 стран, для оценки работодателей опрашивают 40 тыс. респондентов из 130 стран. В рейтинг входят 1000 вузов, из них 76 вузов Великобритании (из 248) и 27 российских университетов. CWUR – The Center for World University Rankings (ОАЭ). Консалтинговая компания, оказывающая услуги правительственным органам и университетам. В расчёте рейтинга CWUR используется 7 индикаторов, 4 из которых имеют отношение к научным результатам, публикационной активности вуза и цитируемости (всего 40%), ещё два – к выпускникам (их достижения и карьерный рост – 50%) и к преподавателям, имеющим выдающиеся достижения (10%). В 2019 г. в рейтинг вошли 2000 вузов, в их числе 19 российских (0,9% от представленных в рейтинге), и только четыре арабских (0,2%). Best Global University Ranking (США). Издательская компания US News & World Report публикует рейтинг с 2014 г. Для расчёта используются 13 показателей, основное внимание уделено научной репутации в мировом и региональном масштабе, публикационной активности преподавателей. В расчёте рейтинга используются репутационные данные от уже упомянутой компании Clarivate analytics, полученным в ходе опроса об академической репутации вуза (Academic Reputation Survey). Библиометрические данные берутся из базы данных Web of Science. В 2019г. в рейтинг были включены 1503 университета из 81 страны. Из 17 российских вузов лучший результат у МГУ (266-е место). Американских вузов в рейтинге 261, это 17,3% от общего числа вузов в этом рейтинге. MosIUR – «Три миссии университета», или Московский международный рейтинг (Россия). Самый молодой из представленных, но быстро набирающий популярность. Создан по инициативе Российского союза ректоров. Разработчиком является НКО АСР («Ассоциация составителей рейтингов»). В 2019 г. в расчёт включены 1200 университетов, в их числе 74 российских вуза (6,2% от общего числа университетов, представленных в рейтинге). Сам МГУ в этом рейтинге находится на 22-м месте. Спецификой рейтинга является полное исключение репутационных опросов. Источники данных – компании Clarivate analytics (поставщик данных и метрик из In Cites и GIPP – Global Institutional Profiles Project), Elsevier (владелец Scopus), Alexa – один из мировых лидеров в области веб-аналитики, веб-сайты научных премий из списка IREG (List of International Academic Awards), веб-порталы международных олимпиад студентов и др. Глава 2. Анализ состояния и становления высшей школы в РоссииНа основе ретроспективного анализа становления высшей школы России можно определить, что в целом – Россия изначально выступала именно как импортер образовательных услуг высшего образования, привлекая в страну иностранных ученых и профессоров, а также посылая российских студентов на обучение за границу. Исторически ещё в 1697 г. между российской и прусской сторонами был подписан «дружественный договор», одна из статей которого впервые в российской дипломатической практике касалась «обмена студентами». Опыт устройства высшей школы в России оказался на первых порах неудачным, в основном из-за отсутствия потребности в высшем образовании в самом обществе и отсутствия правильно организованной средней школы, как «необходимой промежуточной ступени между грамотностью и наукой». Что касается экспорта образовательных услуг высшего образования, то он в дореволюционной России не успел получить достаточное развитие. В советское время, в начале 1920-х гг. в РСФСР бесплатно обучались студенты из Турции, Персии, Афганистана, Монголии. С 1921 по 1938 гг. в Москве работал Коммунистический университет трудящихся Востока, где обучались студенты 73 национальностей. После окончания Второй мировой войны в СССР стали приезжать на учёбу представители стран Восточной Европы и Азии, а позднее Африки, Латинской Америки и Западной Европы. В 1960 г. в Москве был открыт Университет дружбы народов, в котором сегодня обучаются студенты из 140 стран, представители более 450 народов и национальностей. Следует отметить, что на современном этапе развития российский рынок образовательных услуг обладает значительным потенциалом, позволяющим ему занимать достойное место в мировом образовательном сообществе. До распада Советского Союза количество иностранных студентов в стране составляло около 11% от общемировой численности, таким образом, СССР занимал 3-е место в мире по количеству иностранных студентов после США и Франции. По количеству иностранных студентов Россия, по данным ЮНЕСКО, занимает 5 место в мире. Более того, согласно данным отчета о глобальной конкурентоспособности Международного экономического форума (МЭФ), позиции России именно по показателю развития высшего образования неуклонно улучшаются: в 2019 г. наша страна заняла 32-е место в данном рейтинге (в 2009-2010 гг. занимала 51-е место. В аспекте установленного общепринятого мнения, невысокие позиции РФ в глобальных университетских рейтингах (Shanghai, THE, US News, QS, Leiden) все-таки не оказывают определяющего влияния на выбор иностранными студентами России в качестве страны обучения. Основными факторами, влияющими на решение о выборе того или иного национального учебного заведения по соотношению цена и качество, являются следующие (в порядке убывания): стоимость образования; качество и уровень образования; стоимость проживания; популярность страны; глобальный рейтинг вуза. Согласно отчету «Россия в цифрах» за 2021 г., опубликованному Федеральной службой государственной статистики РФ, – основная масса иностранных студентов в России приходится на страны бывшего СССР (более 60%). Наиболее востребованными у иностранных студентов являются следующие направления: медицина, юриспруденция, стоматология, международные отношения, филология, строительство, нефтегазовое дело, фармацевтика, лингвистика. Сдерживающим фактором, существенно влияющим на выбор иностранными студентами России в качестве страны обучения, является языковой. Предложений англоязычных образовательных программ и курсов в отечественных учебных заведениях немного. При этом русским языком не владеют подавляющее большинство иностранцев, желающих продолжить образование в вузах России. Вместе с тем все иностранцы, поступающие в российские вузы, в обязательном порядке тратят один год на изучение русского языка на подготовительных отделениях. Говоря о структуре российского рынка услуг высшего образования, можно представить его следующим образом: государственные и муниципальные вузы; частные вузы. Ключевые показатели деятельности образовательных организаций высшего образования в РФ за 2014–2019 гг. представлены в табл. 2. Таблица 2 Показатели деятельности образовательных организаций высшего образования в РФ за 2014–2019 гг.

Источник: [6] Так, по данным табл. 2, имеет место тенденция Заметим, что наибольшее количество студентов, получавших образование по очной форме обучения с 2014 по 2019 гг., – это граждане Казахстана, их численность в 2019 г. составила 12 362 чел. Второе место занимают граждане Туркменистана (численность студентов в 2019 г. – 5 316 чел.), третье – граждане Узбекистана (4 649 чел.). Далее, в табл. 3, представлено количество выпускников в государственных и негосударственных образовательных организациях высшего образования по состоянию на начало учебного года за 2017–2019 гг. Таблица 3 Количество выпускников разных уровней высшего образования за 2017–2019 гг., чел.

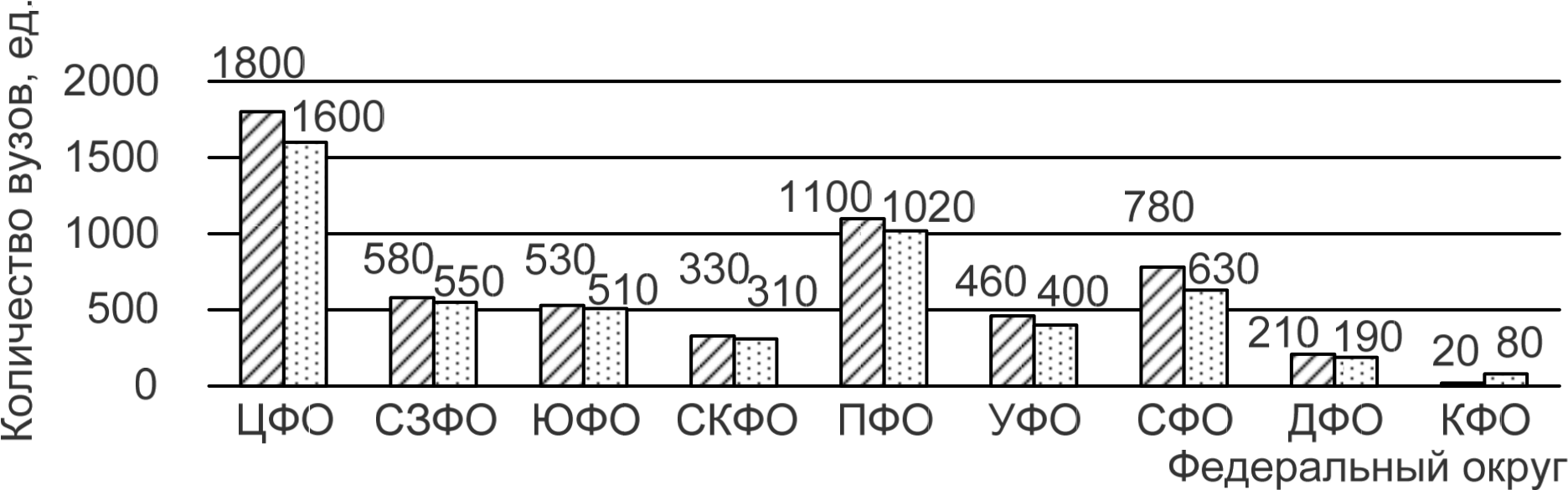

Источник: [6] Так, анализ структуры выпускников ВУЗов по уровню образования показывает, что вузы выпускали больше студентов с дипломами специалистов в 2017 г. Удельный вес выпускников-специалистов в 2018 г. составил 49 % или 633,3 тыс. чел. За этот же период было выпущено 77,4 тыс. студентов-магистров и 589,7 тыс. чел., обучающихся по программам бакалавриата. В 2018 г. выпустилось примерно поровну студентов бакалавриата и специалитета. В 2019 г. было выпущено 762,6 бакалавра, что в 2 раза больше по сравнению со специалитетом. Далее следует отметить, что начиная с 2014 г. наблюдается снижение численности профессорско-преподавательского состава (ППС) как в государственных, так и в негосударственных высших учебных заведениях. К 2019 г. в государственных вузах произошло снижение ППС на 61,4 тыс. чел. или на 18 %, и в негосударственных образовательных учреждениях – на 13,8 тыс. чел. или на 36,6%. Как известно, одним из важных показателей развития сферы образования является концентрация вузов в различных округах страны. Так, проведенный анализ показал, что характерна неравномерность развития сферы высшего профессионального образования по отдельным федеральным округам РФ (см. рис. 1).   – 2018 г.; – 2018 г.;  – 2019 г. – 2019 г.Рис. 1. Концентрация вузов по федеральным округам РФ в 2018–2019 гг., ед. Наибольшее количество высших учебных заведений представлено в ЦФО (в 2019 г. их количество составило 1 600 учреждений, что на 200 учреждений меньше, чем в 2018 г.). Наименьшее количество вузов действует на территории КФО, в 2019 г. их количество составило 80 организаций ЗаключениеВузам необходимо увеличивать объем научно-исследовательских работ, а также улучшать их качество, что подразумевает более крупные инвестиции в фундаментальные и прикладные исследования. Государственные расходы на высшее образование в России, в расчете на одного студента, должны быть увеличены, по крайней мере, до 7 тыс. долл. (ППС), чтобы наша страна могла войти в первую группу стран с высокими государственными расходами на высшее образование. Для этого объём финансирования высшего образования должен быть увеличен в 2,5 раза. Вследствие увеличения количества дипломов негосударственного образца необходимо усилить контроль в этой области, и еще более ужесточить меры наказания за подделку документов о высшем образовании. Профессорско-преподавательском составу следует совершенствовать знание английского языка. Отечественные научно-исследовательские работы требуют перевода на английский язык. Вследствие языкового барьера российские научно-исследовательские работы часто недооцениваются за рубежом. Вузам следует учитывать прогнозы состояния рынка труда для производства соответствующих образовательных услуг высшего образования Список литературыHarvey L. Rankings of Higher Education Institutions: A Critical Review // Quality in Higher Education. 2008. Vol. 14. Issue 3. Р. 187-208. DOI: https://doi.org/10.1080/13538320802507711 Hou Y.W., Jacob W.J. What contributes more to the ranking of higher education institutions? A comparison of three world university rankings // International Education Journal: Comparative Perspectives. 2017. № 16(4). Р. 29–46. URL: https://openjournals.library.sydney.edu.au/ index.php/IEJ/article/view/10638/11495%29 (дата обращения: 17.09.2022). Kusumastuti D., Idrus N. Nurturing quality of higher education through national ranking: a potential empowerment model for developing countries // Quality in Higher Education. 2017. Vol. 23. Issue 3. P. 230-248. DOI: 10.1080/13538322.2017.1407400 Salmi J. Excellence Strategies and the Creation of World-class Universities // Liu N.C., Cheng Y., Wang Q. (Eds). Matching Visibility and Performance. Global Perspectives on Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2016. Р. 15–48. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6300-773-3_2 Salmi J. The Challenge of Establishing WorldClass Universities. Directions in Development; human development. World Bank, 2009. 115 p. URL: https://openknowledge.worldbank. org/handle/10986/2600 (дата обращения: 11.09.2022). Берестов А.В., Гусева А.И., Калашник В.М., Каминский В.И., Киреев С.В., Садчиков С.М. Вклад в Проект 5-100 национальных исследовательских и федеральных университетов // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 10. С. 30–45. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-30-45 Болотов В.А., Мотова Г.Н. Глобальный агрегированный рейтинг вузов: российский след // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 3. – С. 11-12. Задорожнюк И.Е., Коростелева Л.Ю., Тебиев Б.К. ТОП-200 вузов в четырёх международных рейтингах // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 3. С. 85–95. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-3- Костюченко А. П. Статистический анализ основных показателей системы высшего профессионального образования в России / А. П. Костюченко. Текст: электронный // Молодой ученый. 2020. № 22. - С. 172–176. URL: https://moluch.ru/archive/156/43762 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т.2, ч.2. - М.: Издательская группа «Прогресс - Культура», 1994. - 496с.- С. 264-265. Подпись обучающегося ______________Ситникова О.С. Руководитель практики от университета к.э.н., доцент Никонова М.А. Руководитель практики от ЦЭМИ РАН к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН Нанавян А.М. «20» декабря 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||