реферат группы крови. Группы крови и резусфактор

Скачать 68.81 Kb. Скачать 68.81 Kb.

|

|

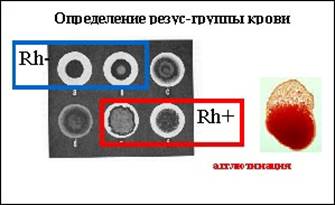

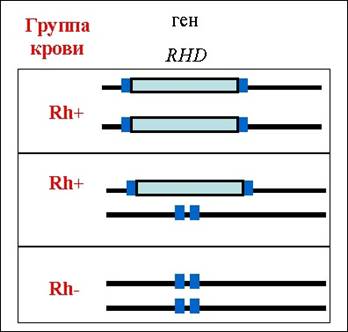

РЕФЕРАТ Тема: « Группы крови и резус-фактор» Исполнитель: Скулкина Ольга Михайловна 2014 г. Введение Кровь – это сама жизнь; это извечная сила, которая служит не только источником зарождения, но и источником болезни, войны и мучительной смерти. Целые цивилизации были построены на кровных узах. От них зависят племена, кланы и монархии. Мы не можем существовать без крови – и в буквальном, и в фигуральном смысле. Кровь волшебна и загадочна. На протяжении всей истории человечества она выступает как выдающийся религиозный или культурный символ. Группа крови, место жительства и раса переплелись друг с другом, образуя совокупность признаков, позволяющих идентифицировать человека. У нас могут быть различные культуры, но вы обнаружите их поверхностный (надстроечный) статус, взглянув на группы крови. Группа крови старше, чем раса, и имеет более фундаментальные свойства, чем этническое происхождение. Она не является результатом «проб и ошибок» генетического развития, представляющегося последовательностью случайностей. Каждая из групп крови явилась эволюционно – логическим откликом на серию разрушительных цепных реакций, переворотов и изменений, растянувшихся на целые эпохи. Ранние расовые изменения видятся происходившими в мире, который почти полностью населяли обладатели группы 1. Однако это разделение на расы, связанное с адаптацией человека к доселе непривычным для него питанию, окружению, климату, также явилось частью движущей силы эволюции, которая, в конечном счете привела к появлению других групп крови. В 1901 г. Ландштейннер опубликовал наблюдения о групповой принадлежности крови людей, подразделил кровь людей на 3 группы: 1,2 и 3. При дальнейшем исследовании было установлено, что имеется еще одна группа крови людей, сыворотка которых вообще не агглютинирует эритроцитов. В 1907 г. Янский объединил людей с такими свойствами крови в 4 группу. Его классификация групп крови была принята как международная в 1921 г. Группы крови характеризуются по наличию в них агглютининов эритроцитов А и В и агглютининов сыворотки α и b. - 1 группа определяется тем, что отсутствует агглютитогены эритроцитов, а в сыворотке имеются оба агглютинина. Полная формула 1 группы 0αb. - 2 группа определяется тем, что имеется агглютиноген А и агглютинин сыворотки b. Полная формула 2 группы Аb. - 3 группа определяется тем, что имеется агглютинин сыворотки α и агглютиноген В. Полная формула 3 группы Вα. - 4 группа определяется тем, что имеются оба агглютиногена, а сыворотка вообще не содержит агглютининов. Полная формула 4 группы крови АВ0. Понятие о группах крови Кровь людей делится на огромное число групп, хотя врачи для простоты выделяют лишь деление по резус-фактору и четыре главных группы. Анализ на группу крови проводится двумя способами. Исследование "простой реакцией" проводится следующим методом: Нужны неглубокое блюдо, пипетки, раствор натрия хлорида, сыворотка. На тарелку капают разные виды сывороток, пишут номер, потом в каждую сыворотку добавляют каплю крови больного. Наблюдение ведется около пяти минут. Появление песочно-подобного осадка означает положительную реакцию на данный тип сыворотки. Каждой из 4 групп крови соответствуют свои реакции на все типы сывороток. Результаты данного способа уточняются врачами с помощью двойной перекрестной реакции. Методика определения групп крови Групповая принадлежность крови по системе АВО определяется с помощью реакции агглютинации. В настоящее время используют три способа определения групп крови по системе АВО: - по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам, - по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам (перекрестный способ), - с помощью моноклональных антител (цоликлонов анти-А и анти-В). При этом существует следующая общепринятая тактика при определении группы крови. При плановом исследовании врач стационара определяет группу крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам или с помощью цоликлонов, после чего посылает кровь в серологическую лабораторию для проверки группы перекрестным методом. Группа крови считается определенной только тогда, когда лаборатория подтвердит данные, полученные врачом стационара. Если результаты исследований расходятся между собой, оба исследования нужно повторить. При необходимости определения группы крови в экстренном порядке (при кровотечении необходимо срочное переливание крови), врач стационара определяет группу сам (в лаборатории перепроверка производится, но постфактум). В таких случаях также используются реакции с изогемагглютинирующими сыворотками (или цоликлонами), но при возможности целесообразно применение перекрестного метода. Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам. Этот способ в настоящее время наиболее распространен в клинической и лабораторной практике. Суть метода сводится к обнаружению в испытуемой крови групповых антигенов А и В с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток. Для этих целей используется реакция агглютинации. Постановку реакции проводят в помещении с хорошим освещением при температуре 15-25°С. Необходимое оснащение - Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки групп О (I), А (II), В (III) и АВ (IV) двух различных серий. Сыворотки для определения групп крови изготавливают в специальных серологических лабораториях из донорской крови. Сыворотки хранят при температуре 4-8 "С (в холодильнике). Срок годности сыворотки указан на этикетке. Титр сыворотки (также указывается на этикетке) должен быть не ниже 1 : 32 (для сыворотки В (III) - не ниже 1 : 16/32). Под титром сыворотки понимается то максимальное ее разведение, при котором может наступать реакция агглютинации. Сыворотка должна быть прозрачной, без признаков гниения. Для удобства стандартные гемагглютинирующие сыворотки различных групп подкрашивают в определенный цвет: О (I) - бесцветная (серая), А (II) - синяя, В (III) - красная, АВ (IV) - ярко-желтая. - Белые фарфоровые или эмалированные тарелки или любые другие пластинки со смачиваемой поверхностью, маркированные 0(1), А(II), В(III), AB(IV). - Изотонический раствор хлорида натрия. - Иглы, пипетки, стеклянные палочки (предметные стекла). Техника проведения реакции. Под соответствующими обозначениями группы крови на тарелку (пластинку) наносят стандартные изогемагглютинирующие сыворотки I, II, III групп в объеме 0,1 мл (одна большая капля около 1 см в диаметре). Во избежание ошибок наносят две серии сывороток каждой из групп, так как одна из серий может иметь низкую активность и не дать четкой агглютинации. Всего получается 6 капель, которые образуют два ряда по три капли в следующем порядке слева направо: О (I), A (II), В (III). Кровь для исследования берут из пальца или из вены. Шесть капель исследуемой крови величиной приблизительно с булавочную головку 0,01 мл (маленькая капля) последовательно переносят сухой стеклянной палочкой на пластину в 6 точек, каждую рядом с каплей стандартной сыворотки (количество испытуемой крови должно быть приблизительно в 10 раз меньше количества стандартной сыворотки, с которой она смешивается), потом их осторожно с помощью стеклянных палочек с закругленными краями перемешивают. Возможна более простая методика: на тарелку наносят одну большую каплю крови, из которой ее забирают уголком предметного стекла и переносят в каждую каплю сыворотки, аккуратно перемешивая с последней. При этом всякий раз кровь берут новым уголком стекла, следя за тем, чтобы капли не сливались. После смешивания тарелку периодически покачивают. Агглютинация начинается в течение первых 10-30 секунд, однако наблюдение следует обязательно вести до 5 минут ввиду возможности более поздней агглютинации, например с эритроцитами группы А2(Н). В те капли, где произошла агглютинация, добавляют по одной капле изотонического раствора хлорида натрия, после чего оценивают результат реакции. Трактовка результатов Реакция агглютинации может быть положительной или отрицательной. При положительной реакции обычно в течение первых 10-30 секунд в смеси появляются видимые невооруженным взглядом мелкие красные зернышки (агглютинаты), состоящие из склеенных эритроцитов. Мелкие зернышки постепенно сливаются в более крупные зерна, а иногда в хлопья неправильной формы. При этом сыворотка частично или полностью обесцвечивается. При отрицательной реакции капля остается равномерно окрашенной в красный цвет и в ней не обнаруживается никаких зернышек (агглютинатов). Принадлежность исследуемой крови к соответствующей группе определяют по наличию или отсутствию агглютинации при реакции с соответствующими сыворотками. При этом следует отметить, что, если сыворотки всех трех групп дали положительную реакцию, это указывает на то, что испытуемая кровь содержит оба агглютиногена - А и В и принадлежит к группе AB(IV). Однако в таких случаях для исключения неспецифической реакции агглютинации необходимо провести дополнительное контрольное исследование испытуемой крови со стандартной изогемагглютинирующей сывороткой группы AB(IV), не содержащей агглютининов. Лишь отсутствие агглютинации в этой капле при наличии агглютинации в каплях, содержащих стандартные сыворотки групп 0(1), А(И) и В(Ш), позволяет считать реакцию специфической и отнести исследуемую кровь к группе АВ0 (IV). Следует отметить, что при наличии в исследуемой крови слабого подтипа антигена А2 реакция агглютинации с гемагглютинирующими сыворотками групп 0(1) и В(Ш) начинается позже (на 3-4 минуте). Для точного определения подтипа антигена А необходимо проведение дополнительной реакции с так называемым анти-А, реактивом, изготовляемым из семян растения Dolichos bitforis, содержащим только анти-А, антитела (проводится в серологической лаборатории). Группы крови - перекрестный способ Способ наиболее часто используется в серологических лабораториях. Суть метода состоит в определении наличия или отсутствия в исследуемой крови групповых антигенов А и В с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток, а также групповых антител А и В с помощью стандартных эритроцитов. Это дает полную серологическую характеристику крови. Реакция со стандартными эритроцитами проводится следующим образом. Необходимое оснащение: Оснащение для реакции со стандартными эритроцитами отличается тем, что для реакции агглютинации необходимы стандартные эритроциты трех групп крови: 0(1), А(П), В(Ш). Стандартные эритроциты приготавливают из крови доноров с заранее известной группой крови, хранят при 4-8°С. Срок годности 2-3 дня. Техника проведения реакции: 1. Кровь для исследования берут из вены в сухую пробирку, центрифугируют или оставляют в покое на 20-30 минут для разделения на сыворотку и эритроциты. 2. На маркированную тарелку пипеткой в шесть ячеек наносят по одной большой капле сыворотки исследуемой крови из пробирки (0,1мл), а рядом с ними - по одной маленькой капле (0,01мл) стандартных эритроцитов групп 0(1), А(П), В(Ш) (по две серии). 3. Дальнейшие мероприятия проводятся аналогично методу с использованием стандартных изогемагглютинирующих сывороток: соответствующие капли смешивают стеклянными палочками, планшет покачивают, наблюдают в течение 5 мин, в капли с агглютинацией добавляют изотонический раствор хлорида натрия, после чего оценивают результат. Трактовка результатов При трактовке результатов оценивают данные, полученные при обеих реакциях со стандартными изогемагглютинирующими сыворотками и стандартными эритроцитами. Особенностью трактовки результатов реакции со стандартными эритроцитами является то, что эритроциты группы 0(1) являются контрольными (в них нет антигенов, что делает принципиально невозможной специфическую реакцию агглютинации с любой сывороткой). Результат перекрестного способа считается достоверным только если при оценке результатов реакции со стандартными изогемагглютинирующими сыворотками и со стандартными эритроцитами ответы о группе исследуемой крови совпадают. Если этого не происходит, обе реакции следует переделать. Определение групп крови моноклональными антителами Необходимое оснащение: Для определения группы крови используются моноклональные антитела, для получения которых применяется гибридомная биотехнология. Гибридома - это клеточный гибрид, образованный путем слияния клетки опухоли костного мозга (миеломы) с иммунным лимфоцитом, синтезирующим специфические моноклональные антитела. Гибридома приобретает свойства обоих "родителей": способность к неограниченному росту, характерную для опухолевой клетки, и возможность синтезировать антитела, присущую иммунному лимфоциту. Разработаны стандартные реагенты - моноклональные антитела (МКА): цоликлоны анти-А и анти-В, которые применяют для определения агглютиногенов эритроцитов. Цоликлоны представляют из себя ли-офилизированный порошок красного (анти-А) или синего (анти-В) цвета, который разводят изотоническим раствором хлористого натрия непосредственно перед исследованием. Техника проведения реакции: Цоликлоны анти-А и анти-В наносят на белый планшет по одной большой капле (0,1 мл) под соответствующими надписями: анти-А или анти-В. Рядом с каплями антител наносят по одной маленькой капле (0,01мл) исследуемой крови. После перемешивания составных частей за реакцией агглютинации наблюдают в течение 2-3 мин. Трактовка результатов Оценка результатов очень проста. Методика определения группы крови с помощью цоликлонов позволяет отказаться от услуг доноров, кровь которых используют для приготовления стандартных изогемагглютинирующих сывороток. Возможные ошибки. Определение групповой принадлежности с помощью реакции агглютинации может сопровождаться ошибками, которые ведут к неверной трактовке результатов. Все ошибки можно разделить на три группы: - низкое качество реагентов, - технические ошибки, - особенности исследуемой крови. Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки и стандартные эритроциты могут иметь низкие агглютинабельные свойства, что приводит к неверному толкованию результатов реакции. Во избежание подобных ошибок следует следить за сроком годности реагента, условиями хранениями, а также их внешним видом (прозрачность сыворотки, отсутствие пленок, хлопьев, запаха гниения и пр.). Технические ошибки Ошибки технического характера связаны с несоблюдением или недостаточно точным выполнением всех правил проведения реакции. - Несоблюдение внешних условий (плохая освещенность, изменение температуры окружающей среды). Плохая освещенность мешает обнаружить агглютинацию или ее отсутствие. - Повышение температуры свыше 25°С резко замедляет агглютинацию. При низкой температуре (менее 15°С) может произойти неспецифическая агглютинация независимо от состава агглютининов и агглютиногенов, так называемая холодовая панагглютинация (агглютинация отмечается при реакциях с сыворотками всех групп крови). Это явление происходит за счет наличия в сыворотке особого холодового агглютинина, который может давать реакцию агглютинации только при низких температурах. - Неправильное проведения самой реакции. Нарушение расположения сывороток, соотношения сыворотки и крови, слияние соседних капель и пр. создают возможность неправильной интерпретации полученных результатов. - Ранняя оценка результатов также может привести к ошибке, особенно при наличии подтипа антигена А (слабого антигена А2), дающего позднюю агглютинацию. - Недобавление физиологического раствора. - Несоблюдение этого простого правила (в капли, где произошла агглютинация, следует добавить изотонический раствор хлорида натрия) может привести к тому, что за специфическую агглютинацию будет принята ложная (псевдоагглютинация). Под термином псевдоагглютииация подразумевают способность эритроцитов склеиваться в монетные столбики или кучки с сохранением мембран, независимо от их агглютинабельных свойств. Границы между форменными элементами хорошо видны под микроскопом, в отличие от истинной агглютинации, при которой происходит разрушение мембран эритроцитов. Добавление 1-2 капель изотонического раствора хлорида натрия позволяет дифференцировать истинную агглютинацию от ложной. Псевдоагглютинация расходится довольно быстро, в то время как истинная агглютинация сохраняется прежней или становится более выраженной. Понятие о резус-факторе Определение резус-фактора В 1940 г. К. Ландштейнер и А. С. Винер обнаружили в эритроцитах человека совершенно новый антиген, названный ими резус-фактором (Rh). Резус-фактор присутствует в крови 85% людей, а 15% лиц этого фактора не содержат. Система антигенов резус-фактора представлена 6 основными антигенами. Образование резус-антигенов контролируется тремя парами ал-лельных генов: Dd, Cc, Ее, которые расположены на двух хромосомах. Каждая из хромосом способна нести только 3 гена из 6, причем лишь 1 ген из каждой пары - D или d, С или с, Е или е. Гены Dnd, Сие, Еие являются по отношению к друг другу аллельными. В последнее время было доказано, что аллельного гена d не существует. Наиболее активным из всех антигенов является Rh0(D). В зависимости от его наличия или отсутствия кровь людей делят на резус-положительную (Rh+) или резус-отрицательную (Rh-). Указанные 6 антигенов резус встречаются в эритроцитах в виде одного из 18 возможных сочетаний. Фенотипически каждый человек содержит 5, 4 или 3 антигена резус в зависимости от количества генов, по которым он гомозиготен. Однако генотипическая формула изображается шестью буквами, например cDE/CDe, обозначающими 3 гена резус, унаследованных с хромосомой одного из родителей, 3 - с хромосомой другого. Иначе подходят к оценке резус-принадлежности лиц, являющихся донорами. Требуется дополнительное исследование крови доноров по факторам rh и rh. Резус-отрицательными могут быть только доноры, в крови которых отсутствуют все три антигена (Rh0, rh, rh). Такой подход к оценке резус-принадлежности доноров позволяет исключить возможность сенсибилизации реципиента к любому из трех основных антигенов: Rh"(D), rh(C), rh(E). Резус-антитела, являясь иммунными (неполными, моновалентными, блокирующими), характеризуются способностью фиксироваться к резус-положительным эритроцитам, не вызывая их склеивания. Они агглютинируют эритроциты только в присутствии коллоидных растворов, протеолитических ферментов или под действием специально приготовленной антиглобулиновой преципитирующей сыворотки. Неполные антитела относят к классу иммуноглобулинов IgG. Наличие резус-антигена выявляется у человеческого плода начиная с 5-8 недели и хорошо выражено у 3-4-месячного эмбриона. Существование антигенов системы резус в эритроцитах человека является физиологическим, антител к этим антигенам в организме нет. Образование иммунных антител происходит при поступлении в организм человека чужеродного ему изоантигена. У сенсибилизированных людей антитела анти-Rh содержатся не только в крови, но и в экссудате, транссудате, моче, слезе и других средах. Способы определения резус-фактора Все методы определения резус-фактора делятся на способы, применяемые в клинике: в условиях приемного покоя, в операционной, на отделении у постели больного и т. д., не требующие специального лабораторного оснащения, и лабораторные способы. Используются два так называемых экспресс-метода: - Экспресс-метод со стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева. - Экспресс-метод на плоскости без подогрева. Для исследования может быть использована свежая не свернувшаяся кровь, взятая из пальца (из вены) непосредственно перед исследованием, или консервированная кровь без предварительной обработки, а также эритроциты из пробирки после формирования сгустка и отстаивания сыворотки. Методика проведения реакции. Исследование проводят в центрифужных пробирках объемом не менее 10 мл. На дно пробирки вносят одну каплю стандартного универсального реагента, представляющего собой антирезусную сыворотку группы AB(IV), содержащую 33% раствор полиглюкина. Затем в нее добавляют одну каплю исследуемой крови (или эритроцитов). Круговым вращением пробирки содержимое размазывают по ее внутренней поверхности таким образом, чтобы содержимое растеклось по стенкам. Это значительно ускоряет агглютинацию и делает ее крупнолепестковой. Агглютинация на стенках пробирки наступает, как правило, в течение первой минуты, но для образования устойчивого комплекса "антиген - антитело" и четкой агглютинации наблюдать следует не менее 3 минут. Затем для исключения неспецифической агрегации эритроцитов в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора и перемешивают путем одно-двукратного перевертывания пробирки (без взбалтывания). Оценка результатов. Наличие агглютинации (крупные хлопья на фоне просветленной жидкости) указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови. Отсутствие агглютинации (в пробирке гомогенно окрашенная розовая жидкость) свидетельствует о резус-отрицательной принадлежности исследуемой крови. Экспресс метод определения Rh-фактора на плоскости без подогрева. Методика проведения реакции На белой пластинке со смачиваемой поверхностью пишут фамилию и инициалы лица, кровь которого исследуется. На левом краю пластинки делают надпись "сыворотка – анти-резус, на правом - "контрольная сыворотка". Последней служит разведенная альбумином сыворотка группы АВ (IV), не содержащая антител анти-резус. Соответственно надписям на пластинке помещают по 1-2 капли (0,05-0,1 мл) реактива анти-резус и контрольной сыворотки. К обеим каплям добавляют исследуемые эритроциты. Кровь размешивают с реактивом сухой стеклянной палочкой, размазывая на пластинке до образования капли диаметром 1,5 см. Пластинку слегка покачивают. Через 3-4 минуты для снятия возможной неспецифической агглютинации к каждой капле добавляют 5-6 капель физиологического раствора. Затем пластинку покачивают в течение 5 минут.  Оценка результатов Результат оценивают по наличию или отсутствию агглютинации невооруженным глазом. Наличие хорошо выраженной агглютинации в капле слева указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови. Отсутствие агглютинации в этой капле (гомогенная окраска) говорит о резус-отрицательной принадлежности исследуемой крови (Rh-). Результат считается истинным лишь при отсутствии признаков агглютинации в правой (контрольной) капле. Лабораторные способы определения резус-фактора Для определения резус-принадлежности крови больного в условиях лаборатории применяют четыре основных метода. - Метод агглютинации в солевой среде. Используют специальные сыворотки, содержащие полные антитела анти-резус. Эритроциты в виде 2% взвеси в изотоническом растворе хлорида натрия соединяют в пробирках с антирезусной сывороткой. Пробирки помещают на 1 час в термостат при температуре 37°С, после чего осадок эритроцитов на дне пробирки рассматривают с помощью лупы и по его форме учитывают результат. При положительном результате (Rh+) осадок имеет характерный рисунок в виде нитей или зернистости. При отрицательном (Rh-) осадок размещается равномерным слоем и имеет вид правильно очерченного круга. - Метод конглютинации с желатином. В пробирку помещают равные объемы исследуемых эритроцитов, антирезусной сыворотки и 10% раствора желатина. Пробирки инкубируют при температуре 45-48°С, после чего добавляют десятикратный объем физиологического раствора. Пробирки 2-3 раза переворачивают и учитывают результат по наличию агглютинации, видимой невооруженным глазом. - Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса). Эта реакция является наиболее чувствительной для выявления неполных антител к ауто- и изоантигенам эритроцитов. К ней, как правило, прибегают при возникновении трудностей в определении резус-принадлежности крови, связанных с нечеткими результатами, полученными при других методах исследования. Реакция основана на использовании антиглобулиновой сыворотки (АГС). При обработке резус-положительных эритроцитов неполными антителами анти-Rh наступает их обволакивание (сенсибилизация) по отношению к АГС, которая и агглютинирует сенсибилизированные эритроциты, поскольку имеет антитела к глобулинам. В пробирку вносят антирезусную сыворотку и отмытые физиологическим раствором эритроциты; помещают на 1 час в термостат при температуре 37°С, после чего эритроциты тщательно отмывают. Последующий этап реакции проводят на плоскости. Каплю взвеси эритроцитов смешивают с равным количеством антиглобулиновой сыворотки и учитывают результат. Наличие агглютинации является показателем того, что исследуемый образец крови резус-положительный. Если агглютинация отсутствует, испытуемая кровь - резус-отрицательная. - Реакция с анти-Б-моноклональнымн антителами На планшете смешивают большую каплю (ОД мл) анти-Б-монокло-нальных антител (МКА) и маленькую каплю (0,01мл) исследуемой крови. За реакцией наблюдают в течение 2,5 мин. При смешивании анти-D-MKA с образцами резус-положительных эритроцитов отмечается быстро наступающая лепестковая агглютинация. Если кровь резус-отрицательная - агглютинация отсутствует. Возможные ошибки: Чаще всего ошибки являются следствием методических погрешностей при проведении исследования, в особенности при использовании конглютинационных методов. К ложным результатам может привести неправильное соотношение между сывороткой и эритроцитами, преждевременная оценка результатов, оценка результатов по высыхающей капле, определение резус-фактора в гемолизированном и длительно хранящемся образце крови, а также использование неактивных, инфицированных и загнивших сывороток, использование сывороток с истекшим сроком годности. Причиной ошибок могут быть биологические особенности испытуемой крови: снижение агглютинабельности резус-антигена при некоторых заболеваниях печени, почек, системы крови, а также неспецифическая агглютинация испытуемых эритроцитов. В случае сомнительных результатов исследование повторяют, применяя более активные антирезусные сыворотки. Белок состоит из 20 аминокислот, каждая из которых обозначается своей буквой. Ген (последовательность нуклеотидов, соответственно, в 3 раза более длинная последовательность, записанная только четырьмя буквами, а не 20), который кодирует резус-белок, называется RHD. У большинства людей (85%) имеется ген резус-фактора, но у 15% этот ген отсутствует, отсутствует соответствующий гену нуклеотидный "текст" . Если этот ген присутствует, то он определяет у человека синтез резус-белка. Если же его нет, то резус-белок не синтезируется. Такие разные "состояния" гена – вариации нуклеотидного "текста" называются альтернативными формами или коротко –аллелями. В данном случае вариация – это наличие или отсутствие всей нуклеотидной последовательности гена. У человека может встречаться 3 варианта сочетания резус-аллелей. Человек, у которого 2 аллеля с присутствующим геном, имеет группу крови резус положительную (рис. 4 вверху). Если у человека на одной из хромосом ген отсутствует, то белок все равно синтезируется с гена на другой хромосоме; и резус-группа также положительная (рис. в середине). Белок не синтезируется только в том случае, когда ген отсутствует на обоих хромосомах. Только в этом случае группа крови резус-отрицательная.  2.6 Значение групповой дифференциации Групповые антигены и антитела крови имеют большое значение в физиологии и патологии человека. Прежде всего надо иметь в виду, что антигены крови являются маркерами генотипа каждого индивидуума. Этот факт имеет значение для плодовитости браков, течения и исходов беременности и здоровья новорожденных. Половые клетки, соответственно генотипу, имеют антигены, аналогичные групповым антигенам крови, а супруги часто отличаются по своей группе крови. Несовместимость супругов по системе резус является одной из наиболее частых причин иммунологического конфликта при беременности, который приводит к гибели плода или гемолитической болезни новорожденного. В настоящее время все больше появляется данных о статистически значимых связях групп крови с инфекционной и неинфекционной патологией человека. Наличие некоторых эритроцитарных и лейкоцитарных антигенов создает условия для большей вероятности некоторых заболеваний. В частности, известно, что язвенная болезнь наиболее часто встречается у пациентов с группой крови А(П), а наличие антигена HLA-B18 предрасполагает к заболеванию гепатитом В, а если при этом у человека имеется еще антиген HLA-B5, то наиболее вероятно хроническое течение заболевания. Имеется определенная связь иммунологической реактивности и лейкоцитарных групп по системе HLA. Например, индивидуумы, имеющие антиген НЬА-В8, являются более активными продуцентами антител вообще, а при наличии антигена HLA-B35 дают активную выработку антител к столбнячному анатоксину. Таких примеров великое множество. Подобные данные имеют большое значение для определения групп риска и направленной диспансеризации, а также при профессиональном отборе. Без учета антигенной структуры крови доноров и реципиентов, особенно лейкоцитарных групп системы HLA, невозможно осуществлять аллотрансплантацию различных органов и тканей (пересадка почки, сердца, печени, костного мозга и т. д.). Иммунологическая совместимость является основной проблемой трансплантологии. Исследование групп крови широко используется в судебной медицине при решении вопросов о спорном отцовстве, материнстве, а также при исследовании крови на вещественных доказательствах. Значение групп крови велико и в решении некоторых вопросов антропологии. Первостепенное значение группы крови имеют в трансфузиологической практике при переливании донорской крови, ее компонентов и препаратов. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии Группа крови каждого человека включает большое количество различных эритроцитарных, лейкоцитарных, тромбоцитарных и плазменных антигенов, которые достаточно активны и могут быть причиной иммунологической несовместимости при гемотрансфузии. Главенствующую роль играют антигенные системы АВО и Rh-фактор. Иммунологическая несовместимость возникает при появлении в результате гемотрансфузии в крови у реципиента одноименных антигенов в эритроцитах и в достаточном количестве антител в сыворотке (агглю-тиноген А - агглютинин а; агглютиноген В - агглютинин Ь; антиген Rh0 (D) - антирезусные антитела). При этом возникает агглютинация эритроцитов с последующим гемолизом. Первыми указали на значение групповой совместимости крови донора и реципиента как важнейшее условие "приживления" перелитой крови Грилле (1907) и Оттенберг (1908). Правило Оттенберга При выявлении совместимости крови реципиента и донора по системе АВО Оттенбергом было введено правило (правило Оттенберга), согласно которому агглютинируются только эритроциты переливаемой донорской крови; так как агглютинины вливаемой крови разводятся в сосудистом русле пациента, их титр становится низким и они не в состоянии агглютинировать эритроциты реципиента. По правилу Оттенберга можно переливать кровь, эритроциты которой не могут быть агглютинированы сывороткой реципиента. В соответствии с правилом Оттенберга возможно переливание не только одногруппной крови. Эритроциты группы 0(1) не содержат никаких агглютиногенов и не дают агглютинации ни с какими сыворотками. Следовательно, кровь этой группы можно переливать лицам всех остальных групп. В сыворотке крови группы AB(IV) нет никаких агглютининов, поэтому перелитые эритроциты других групп никогда не будут агглютинироваться и, соответственно, лицам с четвертой группой крови можно переливать кровь от людей всех групп. Правило Оттенберга применимо лишь при переливании до 0,5 литра донорской крови. При массивной кровопотере, когда требуется перелить большее количество крови, агглютинины плазмы вливаемой крови не получают достаточной степени разведения плазмой реципиента и, следовательно, могут агглютинировать эритроциты больного. Во избежание этого осложнения в подобных случаях следует переливать только одногруппную кровь. Особенность совместимости по резус-фактору. В норме в крови как резус-положительных, так и резус-отрицательных людей антирезусных антител нет. Причиной их появления в сыворотке резус-отрицательных людей могут быть: - резус-конфликт при беременности, - переливание резус-положительной крови, - искусственная иммунизация добровольных доноров. Резус-конфликт Система резус играет большую роль в акушерстве и гинекологии. Во время беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом может происходить иммунизация матери и образование у нее антител анти-Rh, которые свободно из ее крови проникают через плацентарный барьер, попадают в кровоток ребенка и повреждают его резус-положительные эритроциты и органы кроветворения. Подобная ситуация получила название резус-конфликт. Указанные изменения ведут к развитию гемолитической болезни, которая имеет симптомы различной степени выраженности: от анемии, выраженной желтухи и отека плода до нарушения беременности и мертворождения. Первая беременность, как правило, заканчиваются рождением здорового ребенка, происходит только сенсибилизация матери к антигену Rh. В последующем, если снова развивается резус-положительный плод, тяжесть проявления и последствий резус-конфликта нарастает. Иногда серьезные последствия могут наступить и при первой беременности, в то время как в других случаях выраженность резус-конфликта при второй, третьей беременности и т. д. может быть весьма умеренной. Степень выраженности осложнений определяет прежде всего титр антирезусных антител в сыворотке беременной женщины. В связи с этим все резус-отрицательные беременные женщины состоят на диспансерном учете, у них регулярно контролируют уровень антител анти-Rh и в зависимости от полученных данных предпринимают соответствующее лечение, а иногда и искусственно прерывают беременность. Переливание резус-несовместимой крови. Аналогичный механизм патологических изменений наблюдается и при переливании резус-несовместимой крови. Первое переливание резус-положительной крови резус-отрицательному не сенсибилизированному предварительно больному может не сопровождаться явлениями несовместимости, но обязательно ведет к образованию антирезусных антител (сенсибилизации). При последующих трансфузиях этому боль-, ному резус-положительной крови возникает несовместимость по Rh-фактору. Развитие резус-несовместимости опасно и при переливании резус-положительной крови резус-отрицательной женщине, которая была сенсибилизирована к резус-фактору во время беременности (и наоборот). Резус-отрицательную кровь принципиально можно переливать резус-положительным пациентам. Учитывая это, а также данные по системе АВО, универсальным донором считается донор с группой О (I) и Rh(-), a универсальным реципиентом - больные с группой крови АВ (IV) и Rh(+). |