АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НОЦИЦЕПТОРОВ. Характеристики ноцицепторов 3 Механизм формирования боли 6

Скачать 181.44 Kb. Скачать 181.44 Kb.

|

СодержаниеВВЕДЕНИЕ 2 Характеристики ноцицепторов 3 Механизм формирования боли 6 Методы исследования болевой чувствительности 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 12 ВВЕДЕНИЕБоль является таким же ощущением, как прикосновение, зрение, слух, вкус, запах и, тем не менее, она значительно отличается по своей природе и последствиям для организма. В отличие от других сенсорных модальностей боль дает мало сведений об окружающем нас мире, а скорее сообщает о внешних или внутренних опасностях, грозящих нашему телу. Тем самым она защищает нас от долговременного вреда и поэтому необходима для нормальной жизни. Ее формирование направлено, с одной стороны, на восстановление участка повреждения и, в конечном итоге, на сохранение жизни за счет восстановления нарушенного гомеостаза, а, с другой стороны, является важным патогенетическим звеном развития патологического процесса. В сложном механизме формирования боли важную роль играют структуры спинного и головного мозга, а также гуморальные факторы, составляющие основу противоболевой системы, обеспечивающие исчезновение боли за счет активации различных ее звеньев. Боль – это рефлекторный процесс. Как и при любом виде чувствительности в ее формировании принимают участие три нейрона. Первый нейрон находится в спинальном ганглии, второй - в заднем роге спинного мозга, третий – в зрительном бугре (таламусе). В возникновении боли принимают участие болевые рецепторы, нервные проводники, структуры спинного и головного мозга. В данной работе мы проведем анализ функциональных характеристик рецепторов, которые возбуждаются только стимулами, повреждающими или грозящими повредить окружающую ткань. Рецепторы, реагирующие на такие стимулы, названы ноцицепторами, а активируемые ими нейронные структуры - ноцицептивной системой. Характеристики ноцицепторовВ ходе эволюции больше всего болевых рецепторов сформировалось в кожных покровах и слизистых, которые наиболее подвержены повреждающему действию внешних факторов. На 1  поверхности кожи приходится 100 – 200 болевых рецепторов. На кончике носа, поверхности уха, подошвах и ладонях их количество снижается и колеблется от 40 до 70. Причем, количество болевых рецепторов значительно выше, чем рецепторов тактильных, холода, тепла [ CITATION Кассиль \l 1049 ]. поверхности кожи приходится 100 – 200 болевых рецепторов. На кончике носа, поверхности уха, подошвах и ладонях их количество снижается и колеблется от 40 до 70. Причем, количество болевых рецепторов значительно выше, чем рецепторов тактильных, холода, тепла [ CITATION Кассиль \l 1049 ].Значительно меньше болевых рецепторов во внутренних органах. В надкостнице, мозговых оболочках, плевре, брюшине, синовиальных оболочках, внутренном ухе, наружных половых органах их достаточно много. В то же время кости, ткань мозга, печени, селезенки, альвеолы легких не имеют болевых рецепторов, поэтому они не реагируют на повреждение формированием боли. Ноцицепторы классифицируются по механизму, характеру их активации, локализации и по их роли в контроле целостности ткани (табл. 1). Таблица 1 – Классификация ноцицепторов [ CITATION Andres \l 1049 \m Sch \m Sch1].

Продолжение таблицы 1

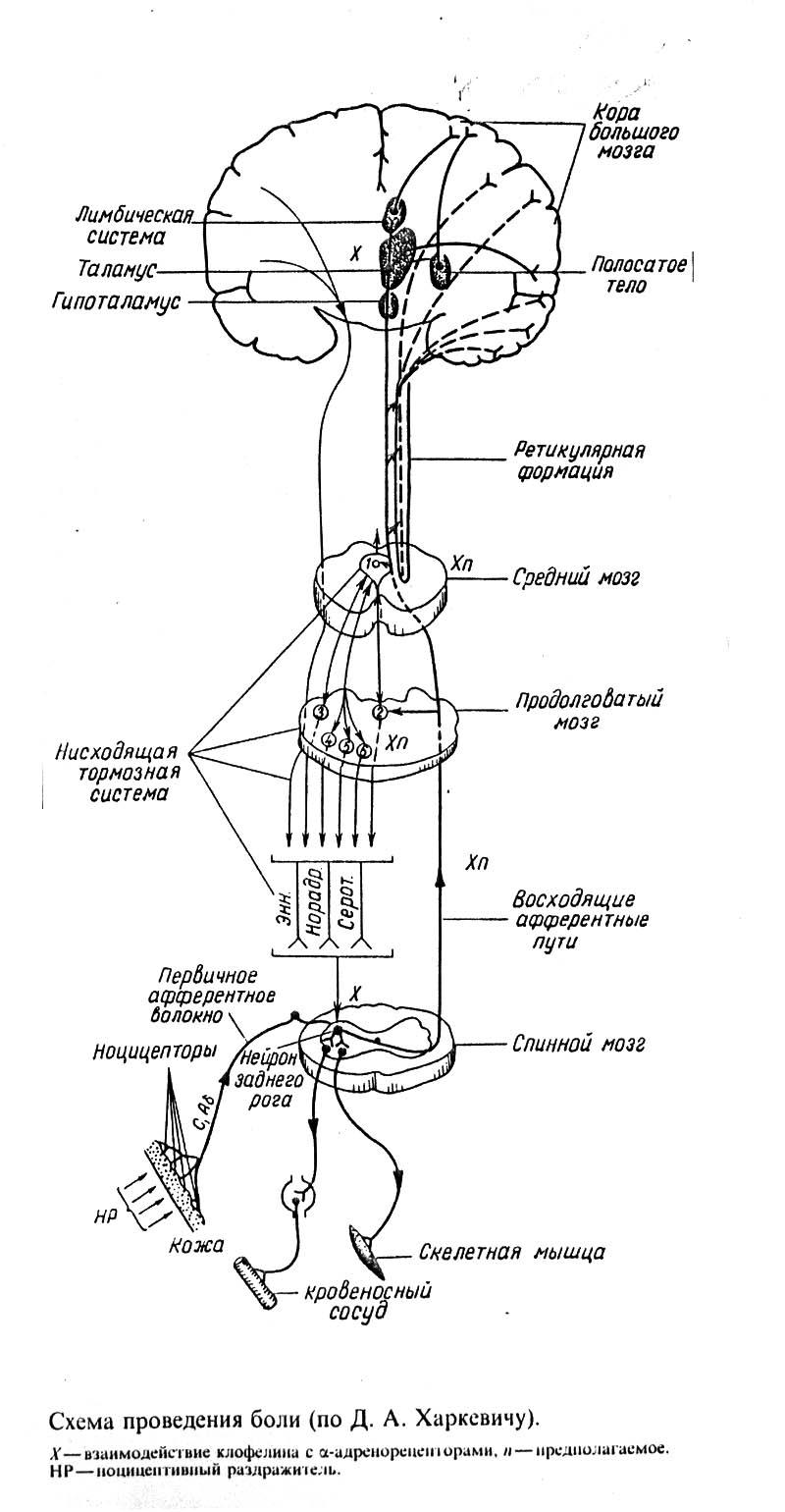

Модальность, строение и особенности ноцицепторов. Большинство ноцицепторов, обнаруженных на сегодняшний день в коже человека, реагирует на механические (например, укол, щипок), термические (нагревание, охлаждение) и химические (брадикинин, простагландин и др.) стимулы. Иными словами, они мультимодальны. Гистологически ноцицепторы представляют собой свободные или, точнее говоря, неинкапсулированные нервные окончания. Их ультраструктурная локализация в ткани и связь с окружающими периневральными структурами изучены очень слабо. По-видимому, они находятся главным образом в адвентициальной оболочке мелких кровеносных и лимфатических сосудов близ их просвета, в соединительнотканных промежутках и в самом эндоневрии[ CITATION Andres \l 1049 ]. Для ноцицепторов характерны следующие особенности: Возбудимость; Сенсибилизация (сенситизация); Отсутствие адаптации. Болевые рецепторы относятся к высокопороговым структурам. Это значит, что их возбуждение и формирование болевого импульса возможно при действии раздражителей большой интенсивности, способных вызвать повреждение тканей и органов. Порог ноцицепторов для вредных стимулов неодинаков и непостоянен. Здоровая ткань содержит ноцицепторы с сильно различающимися порогами, которые в некоторых случаях так высоки, что эти рецепторы невозможно возбудить в опыте («спящие» ноцицепторы). Однако если ткань патологически изменена (например, при воспалении), все ноцицепторы сенситизируются, т.е. их пороги снижаются, причем иногда настолько, что даже невредные в норме стимулы теперь вызывают возбуждение. Можно наблюдать и противоположный эффект - повышение порога, т.е. десенситизацию ноцицепторов[ CITATION Sch \l 1049 \m Sch1]. Механизм формирования болиВозбуждение ноцицепторов. Структуры и субстраты, участвующие в возбуждении ноцицепторов, представлены схематически на рис. 1. Цепь событий всегда начинается с появления «первой опасности», т.е. агента, угрожающего прервать нормальное функционирование ткани. Это могут быть, например, бактерии, проникающие в сустав, неправильный кровоток через сердечную мускулатуру или выделение (гипотетического) фактора мигрени. В качестве «первой опасности» могут также выступать сильные механические воздействия, жара и холод. В некоторых случаях этот агент стимулирует ноцицепторы непосредственно (например, сильное механическое воздействие). Однако, вероятно, гораздо чаще они активируются цепочкой клеточных и тканевых реакций, приводящей к высвобождению одного или более веществ (например, простагландинов, брадикинина, серотонина и т.п.), которые затем служат непосредственными стимулами, возбуждающими и сенситизирующими ноцицепторы. Генераторные, или рецепторные, потенциалы, вызываемые ими в трансдукционных зонах ноцицепторов, нельзя зарегистрировать электрофизиологическими методами, но следующий этап трансформации дает потенциалы действия, которые можно наблюдать в соответствующих афферентах.   Рисунок 1 - Структуры и субстраты, обусловливающие ноцицептивные боли. Вверху последовательность стадий возникновения боли; снизу - этапы обработки информации, соответствующие стадиям. Периферическое проведение ноцицептивных сигналов можно приписать только двум типам нервных волокон - тонким миелинизированным (группа III, или Αδ) и немиелинизированным (группа IV, или С). Скорости проведения в первых составляют обычно от 2,5 до 20 м/с, а во вторых они ниже 2,5 м/с (в среднем 1 м/с). Волокон группы IV гораздо больше, чем волокон группы III. Центральное проведение и обработка информации. Вызванные болевым раздражением импульсы распространяются по С – и Αδ – волокнам и поступают в задние рога спинного мозга (рис. 2). Здесь происходит первое переключение с афферентных волокон на вставочные нейроны. Отсюда возбуждение распространяется по ряду путей. Один из них — восходящие афферентные тракты. Они проводят возбуждение к вышележащим отделам – ретикулярной формации, таламусу, гипоталамусу, к базальным ганглиям, лимбической системе и коре большого мозга. Сочетанное взаимодействие этих структур приводит к восприятию и оценке боли с последующими поведенческими и вегетативными реакциями. Второй путь – передача импульсов на мотонейроны спинного мозга, что проявляется двигательным рефлексом. Третий путь осуществляется за счет возбуждения нейронов боковых рогов, в результате чего активируется адренергическая (симпатическая) иннервация.  HP - ноцицептивное раздражение; Серот. - серотонинергические волокна; Норадр. - норадренергические волокна; Энк. - энкефалинергические волокна; минус - тормозной эффект; 1 - околоводопроводное серое вещество; 2 - большое ядро шва; 3 - голубое пятно; 4 - боль-шеклеточное ретикулярное ядро; 5 - гигантоклеточное ретикулярное ядро; 6 - парагиганток-леточное ядро. Рисунок 2 - Пути проведения боли (по Д. А. Харкевичу) [CITATION Хар06 \l 1049 ]. Методы исследования болевой чувствительностиДля определения объективных показателей боли и состояния болевой чувствительности пациента применяют специальные приемы и воздействия. Это достигается с помощью методов стимуляционой алгометрии, которые относятся к классу психофизических исследований. Эти методы заключаются в измерении болевой чувствительности с помощью инструментальных методов, в которых в качестве воздействий могут использоваться различные стимулы. В качестве тестирующих стимулов используются механические, химические, температурные, электрические раздражители, а также лазерное, ультразвуковое и другие виды излучений. При этом порог боли выражается в единицах мощности стимула при меняющейся его силе, либо в единицах времени при постоянной силе стимула. В исследовании боли используются и некоторые нейрофизиологические методы. Довольно широко вошел в практику метод вызванных потенциалов (ВП). ВП представляют собой продукт сложной обработки афферентного импульса на уровне рецепторов, периферических нервов, специфических реле, неспецифических звеньев ретикулярной формации и лимбической системы. В связи с этим в его форме определенным образом отображаются влияния каждого из перечисленных уровней, а отдельные компоненты ВП отображают преимущественно влияние структур разных отделов нервной системы. Одним из современных методов изучения деятельности ЦНС, в том числе ноцицептивных и антиноцицептивных механизмов, оценки действия различных лекарственных средств на функционирование ЦНС является условная негативная волна – УНВ. Этот достаточно устойчивый и специфический феномен был описан Н. Walter в 1964 г. УНВ – негативное отклонение электрического потенциала мозга, получаемое при действии двух сочетанных акустических или визуальных стимулов, разделенных определенным промежутком времени, повторяющихся через случайно заданные неодинаковые временные промежутки. Одним из нейрофизиологических коррелятов боли является исследование лазерных вызванных потенциалов. Механизм действия лазерной инфракрасной стимуляции заключается в генерировании в коже тепловых импульсов, чрезвычайно быстро повышающих температуру кожи, что вызывает активацию интраэпидермально расположенных ноцицепторов. Это приводит к мощному синхронному афферентному потоку импульсов, достигающих коры головного мозга, что при регистрации выглядит как двухфазный негативно-позитивный потенциал. Показано, что амплитуда потенциала положительно коррелирует с болевым ощущением, испытываемым во время стимуляции. Для анализа состояния ноцицептивных систем в клинической практике используются нейрофизиологические методы исследования защитных рефлексов – мигательного, сгибательного и других. При этом анализ параметров рефлекторных ответов (пороги, латенции, амплитуды, длительность, габитуация), реализуемых при участии периферических ноцицепторов, может быть полезным как в оценке механизмов формирования боли на различных уровнях нервной системы, так и для оценки интегративных мозговых механизмов контроля боли. В экспериментально-клинических исследованиях боли и обезболивания используется также метод экстероцептивной супрессии произвольной мышечной активности. Так, при исследовании церебральных механизмов боли используют метод, в основе которого лежит рефлекс открывания рта (опускания нижней челюсти) в ответ на болевой стимул внутри полости рта, т. е. исследуют произвольную мышечную активность жевательных и/или височных мышц при электрической стимуляции[ CITATION Гол \l 1049 ]. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данной работе проанализированы данные современной литературы, описывающие классификации, структуру и функции болевых рецепторов, нервных волокон, проводящих болевой импульс. Так же рассмотрены особенности ноцицепторов, структуры и субстраты, обусловливающие ноцицептивные боли. Анализ современных методов исследования боли показал, что коэффициенты корреляции между интенсивностью болевых воздействий и субъективными болевыми ощущениями как правило оказываются не достоверными. Поэтому поиск объективных методов исследования болевой чувствительности остается актуальной и важной задачей. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Кассиль, Г.Н. Наука о боли. — М., 1969. — 374 с. 2. Andres К. Η., During Μ. V, Schmidt R. F. Sensory Innervation of the Achilles tendon. Anatomy and Embryology 172, 145 (1985). 3. Schaible H.-G., Schmidt R. F. Mechanosensibility of joint receptors with fine afferent fibers. Exp. Brain Res. Suppl. 9, 284 (1984). 4. Schaible H.-G., Schmidt R. F. Effects of an experimental arthritis on the sensory properties of fine articular afferent units. J. Neurophysiol. 54, 1109 (1985). 5. Харкевич Д.А., Фармакология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 6. Головкин С. П. Современные возможности объективизации индуцированного болевого восприятия в клинике // Вестник ВГМУ. 2003. №4. 7. Овсянников В.Г., Бойченко А.Е., Алексеев В.В., Алексеева Н.С. Инициальные механизмы формирования боли // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2015. №3. 8. Физиология человека. В 3-х томах. Т. 1. Пер. с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса.-М.: Мир, 1996. -323 с. 9. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Данилов А. Б. и др. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А. М. Вейна. - М. : МЕДпресс, 1999. МЕДпресс-информ, 2001. |