Химическая связь. Химическая связь Химическая связь

Скачать 329.88 Kb. Скачать 329.88 Kb.

|

|

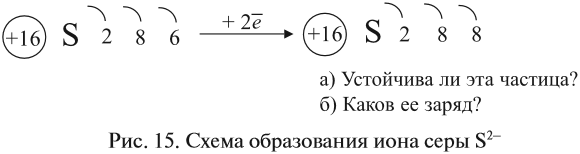

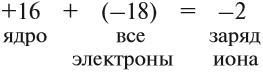

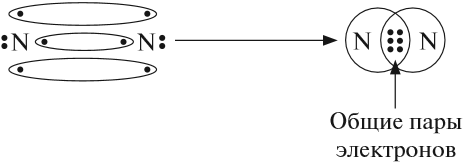

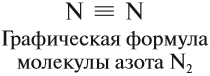

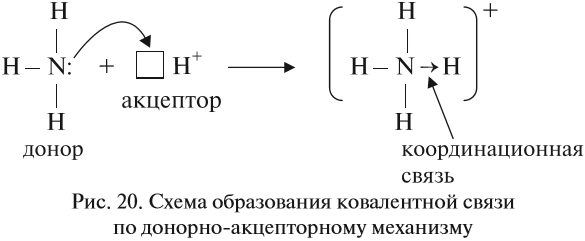

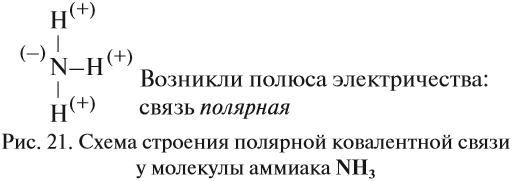

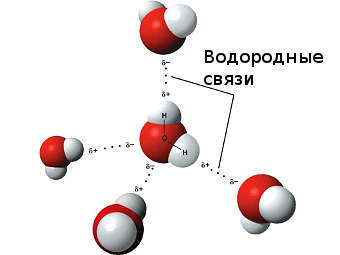

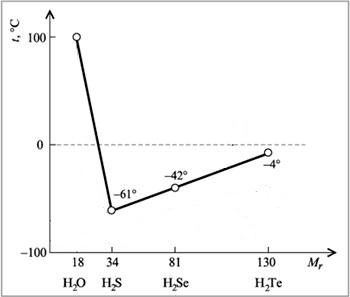

Химическая связь Химическая связь — совокупность сил, которые удерживают атомы в молекуле или кристалле. Для того чтобы понять природу химической связи, достаточно вспомнить простой физический опыт. Два шарика, висящие рядом на ниточках, никак не «реагируют» друг на друга. Но если придать одному шарику положительный заряд, а другому — отрицательный, они притянутся друг к другу. Не эта ли сила притягивает атомы друг к другу? Действительно, исследования показали, что химическая связь имеет электрическую природу. Откуда же возникают заряды в нейтральных атомах? Ионная связь. При описании строения атомов было показано, что все атомы, за исключением атомов благородных газов, стремятся присоединить или отдать электроны. Причина — образование устойчивого восьмиэлектронного внешнего уровня (как у благородных газов). При приёме или отдаче электронов возникают электрические заряды и, как следствие, электростатическое взаимодействие частиц. Так возникает ионная связь. Ионная связь — это связь между ионами. Ионы — это устойчивые заряженные частицы, которые образуются в результате приема или отдачи электронов. Например, в реакции участвует атом активного металла и активного неметалла: В этом процессе атом металла (натрия) отдаёт электроны (рис. 14).  Таким образом, в этом процессе образовалась устойчивая частица (8 электронов на внешнем уровне), которая имеет заряд, так как у ядра атома натрия заряд по-прежнему +11, а оставшиеся электроны имеют суммарный заряд –10. Поэтому заряд иона натрия +1. Кратко запись этого процесса выглядит так: Что происходит с атомом серы? Этот атом принимает электроны до завершения внешнего уровня (рис. 15).  Простой подсчёт показывает, что эта частица имеет заряд:  Кратко: Разноименно заряженные ионы притягиваются, в результате чего возникает ионная связь и «ионная молекула»: Задание 4.1. Покажите, как происходит переход электронов при возникновении ионной связи между атомами: кальцием и хлором; алюминием и кислородом. Помните!Атом металла отдаёт внешние электроны; атом неметалла принимает недостающие электроны. Вывод. Ионная связь по описанному выше механизму образуется между атомами активных металлов и активных неметаллов. Ковалентная связь. Исследования, однако, показывают, что полный переход электронов от одного атома к другому происходит далеко не всегда. Очень часто химическая связь образуется не при отдаче-приёме электронов, а в результате образования общих электронных пар*. Такая связь называется ковалентной. * Эти электронные пары возникают в месте пересечения электронных облаков. Ковалентная связь образуется в месте перекрывания электронных облаков* обоих атомов. * Электронное облако — область пространства, где нахождение электрона наиболее вероятно. В месте перекрывания электронных облаков образуются общие электронные пары. Такая связь образуется, например, между атомами неметаллов. Рассмотрим, как возникает ковалентная связь в молекуле азота N2. Для этого рассмотрим строение атома азота: Вопрос. Сколько электронов не хватает до завершения внешнего уровня? Не хватает трёх электронов. Поэтому, обозначив каждый электрон внешнего уровня точкой, получим: Вопрос. Почему три электрона обозначены одиночными точками? Дело в том, что мы хотим показать образование общих пар электронов. А пара — это два электрона. Такая пара возникает, в частности, если каждый атом предоставит по одному электрону для образования каждой пары (1 + 1 = 2). Атому азота не хватает трёх электронов до завершения внешнего уровня. Значит, он должен «приготовить» три одиночных электрона для образования будущих пар.  Получена электронная формула молекулы азота, при помощи которой показано, что: у каждого атома азота имеется теперь восемь электронов (шесть из них обведены кружочком плюс 2 электрона «собственной», неподелённой пары электронов); между атомами возникли 3 общие пары электронов (место пересечения кружков). Каждая общая пара электронов соответствует одной ковалентной связи. Сколько ковалентных связей возникло? Три. Каждую связь (каждую общую пару электронов) покажем при помощи чёрточки (валентный штрих):  Эта графическая формула показывает, что атом азота в молекуле N2 — трёхвалентен, так как валентность — это способность атома образовывать определённое число ковалентных химических связей. Может ли возникнуть такая связь между разными атомами? Может. Пусть атом азота взаимодействует с атомами водорода:  Строение атома водорода показывает, что этот атом имеет один электрон. Сколько таких атомов нужно взять, чтобы атом азота «получил» «желаемое» — три электрона? Очевидно, три атома водорода (рис. 19).  Крестиком (х) обозначены электроны атома водорода. Электронная формула молекулы аммиака показывает, что у атома азота стало восемь электронов, а у каждого атома водорода получилось по два электрона (а больше на первом энергетическом уровне и быть не может). Графическая формула показывает, что атом азота имеет валентность три (три чёрточки, или три валентных штриха), а каждый атом водорода — валентность один (по одной чёрточке). Значит, атом азота в этих молекулах (N2 и NН3) трёхвалентен. Поскольку пара электронов может образовываться из неспаренных электронов обоих атомов, то валентность атома часто соответствует числу неспаренных электронов. Например, в атоме азота 3 неспаренных электрона, поэтому валентность атома азота (в молекуле азота) равна III. Казалось бы, атом азота не может иметь бОльшую валентность, так как в образовании химической связи задействованы все неспаренные электроны. Но у атома азота осталась «лишняя» неподелённая пара электронов, которая не участвовала в образовании ковалентных связей. Если ковалентная связь образуется с участием атома, который имеет «собственную» пару электронов (2), то второй атом должен иметь свободную орбиталь (0): В этом случае атом, имеющий пару электронов (донор), передаёт её на свободную орбиталь второго атома (акцептора). Рассмотрим механизм образования ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму:  В полученном катионе аммония валентность атома азота равна IV. Отметим, что валентность IV для атома азота — максимально возможная. Дело в том, что ковалентные связи образуются за счёт пересечения электронных облаков. А сколько таких электронных облаков в атоме азота? Четыре (одно s— и три р-облака). Поэтому и образуются 4 ковалентные связи. И не больше! Ковалентная связь может быть полярной и неполярной. Полярность ковалентной связи определяется электроотрицательностью атомов её образующих. Электро-отрицательность — способность атома смещать к себе общую пару электронов. Максимальную электроотрицательность (ЭО) имеет фтор 4,1. Далее значение ЭО уменьшается в ряду: Хотя в состав обеих молекул N2 и NН3 входит один и тот же атом азота, химические связи между атомами отличаются друг от друга. В молекуле азота N2 химические связи образуют одинаковые атомы, поэтому общие пары электронов находятся посередине между атомами. Атомы сохраняют нейтральный характер. Такая химическая связь называется неполярной. В молекуле аммиака NH3 химическую связь образуют разные атомы. Поэтому один из атомов (в данном случае — атом азота) сильнее притягивает общую пару электронов, так как имеет бОльшую ЭО. Общие пары электронов смещаются в сторону атома азота, и на нём возникает небольшой отрицательный заряд, а на атоме водорода — положительный (рис. 21).  Задание 4.2. Определите, какая химическая связь осуществляется между атомами в веществах: Дайте пояснения. Задание 4.3. Составьте электронные и графические формулы для тех веществ из упражнения 4.2, в которых вы определили наличие в них ковалентной связи. Для ионной связи составьте схемы перехода электронов. Металлическая связь — это связь, которую образуют относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку. У атомов металлов на внешнем энергетическом уровне обычно расположены от одного до трех электронов. Радиусы у атомов металлов, как правило, большие — следовательно, атомы металлов, в отличие от неметаллов, достаточно легко отдают наружные электроны, т.е. являются сильными восстановителями. Отдавая электроны, атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Оторвавшиеся электроны относительно свободно перемещаются между положительно заряженными ионами металлов. Между этими частицами возникает связь, т.к. общие электроны удерживают катионы металлов, расположенные слоями, вместе, создавая таким образом достаточно прочную металлическую кристаллическую решетку. При этом электроны непрерывно хаотично двигаются, т.е. постоянно возникают новые нейтральные атомы и новые катионы.  Межмолекулярные взаимодействияОтдельно стоит рассмотреть взаимодействия, возникающие между отдельными молекулами в веществе — межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия — это такой вид взаимодействия между нейтральными атомами, при котором не появляются новые ковалентные связи. Силы взаимодействия между молекулами обнаружены Ван-дер Ваальсом в 1869 году, и названы в честь него Ван-дар-Ваальсовыми силами. Силы Ван-дер-Ваальса делятся на ориентационные, индукционные и дисперсионные. Энергия межмолекулярных взаимодействий намного меньше энергии химической связи. Ориентационные силы притяжения возникают между полярными молекулами (диполь-диполь взаимодействие). Эти силы возникают между полярными молекулами. Индукционные взаимодействия — это взаимодействие между полярной молекулой и неполярной. Неполярная молекула поляризуется из-за действия полярной, что и порождает дополнительное электростатическое притяжение. Особый вид межмолекулярного взаимодействия — водородные связи. Водородные связи — это межмолекулярные (или внутримолекулярные) химические связи, возникающие между молекулами, в которых есть сильно полярные ковалентные связи — H-F, H-O или H-N. Если в молекуле есть такие связи, то между молекулами будут возникать дополнительные силы притяжения. Механизм образования водородной связи частично электростатический, а частично — донорно–акцепторный. При этом донором электронной пары выступают атом сильно электроотрицательного элемента (F, O, N), а акцептором — атомы водорода, соединенные с этими атомами. Для водородной связи характерны направленность в пространстве и насыщаемость. Водородную связь можно обозначать точками: Н ··· O. Чем больше электроотрицательность атома, соединенного с водородом, и чем меньше его размеры, тем крепче водородная связь. Она характерна прежде всего для соединений фтора с водородом, а также кислорода с водородом, в меньшей степени азота с водородом.  Водородные связи возникают между следующими веществами: — фтороводород HF (газ, раствор фтороводорода в воде — плавиковая кислота), вода H2O (пар, лед, жидкая вода): — раствор аммиака и органических аминов — между молекулами аммиака и воды; — органические соединения, в которых связи O-H или N-H: спирты, карбоновые кислоты, амины, аминокислоты, фенолы, анилин и его производные, белки, растворы углеводов — моносахаридов и дисахаридов. Водородная связь оказывает влияние на физические и химические свойства веществ. Так, дополнительное притяжение между молекулами затрудняет кипение веществ. У веществ с водородными связями наблюдается аномальное повышение температуры кипения. Например, как правило, при повышении молекулярной массы наблюдается повышение температуры кипения веществ. Однако в ряду веществ H2O-H2S-H2Se-H2Te мы не наблюдаем линейное изменение температур кипения.  А именно, у воды температура кипения аномально высокая — не меньше -61оС, как показывает нам прямая линия, а намного больше, +100 оС. Эта аномалия объясняется наличием водородных связей между молекулами воды. Следовательно, при обычных условиях (0-20оС) вода является жидкостью по фазовому состоянию. |