основные этапы развитиязчс (5). И постнатальном

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

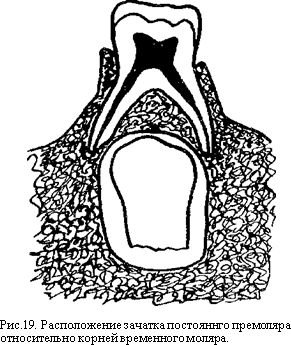

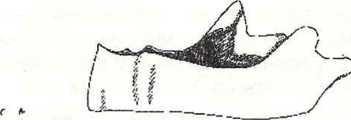

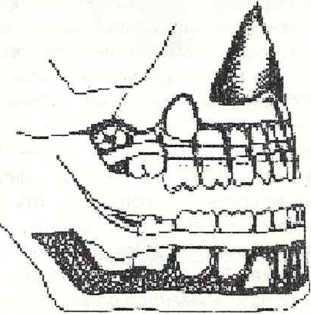

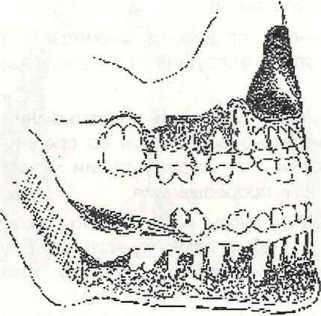

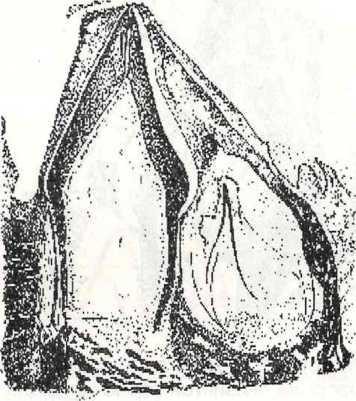

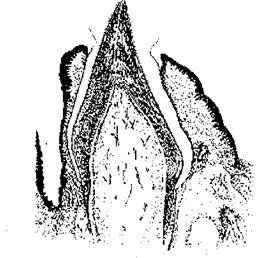

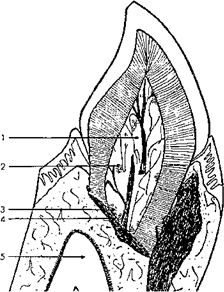

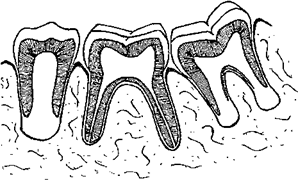

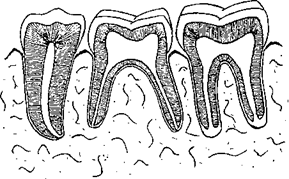

1 2 Рис.18. Схема формирования эпителиального (гертвиговского) корневого влагалища: 1 - эпителиальное гертвиговское корневое влагалище; 2 - одонтобласты корня зуба; 3 - зубной сосочек; 4 - зубной мешочек. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ Источниками развития постоянных зубов, также как и временных, служат эпителиальная зубная пластинка и мезенхима. Свободный край зубной пластинки врастает в мезенхиму. На 5-м месяце эмбриогенеза из этой пластинки несколько глубже и внутри от зачатков временных зубов образуются эпителиальные зубные органы постоянных резцов, клыков и первых моляров. Развитие их осуществляется так же, как и временных зубов (3 периода - закладки, дифференцировки зубных зачатков и гистогенеза). Но закладка постоянных моляров происходит иначе. Вместе с ростом и развитием челюсти эмбриона, а затем и ребёнка, зубная пластинка также растет кзади, постоянно удлиняясь. Вдоль ее края в каждой половине челюсти образуется по 3 эмалевых органа. При этом вначале, на 5-м месяце эмбрионального развития, появляется зачаток первого моляра, закладка остальных происходит позднее: в середине третьего года жизни формируется зачаток 2-го моляра и на 5-м году - третьего. Позднее их появление объясняется именно необходимостью удлинения зубных пластинок, так как в челюсти зародыша, а также новорожденного и грудного ребенка для этих зачатков не хватает места. Зачатки постоянных резцов, клыков и премоляров вначале находятся в одной лунке с временными зубами, но расположены несколько глубже и оральнее. Позднее между ними образуется костная перегородка (рис. 19).  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ В период новорожденности нижняя челюсть ребенка как бы несколько отстает в развитии от верхней и находится примерно на 1,4 см дистальнее ее. Это физиологическое для данного периода соотношение челюстей называют младенческой ретрогенией. Тело нижней челюсти новорожденного развито слабо. Венечные и мыщелковые отростки вместе с полулунной вырезкой только намечены, угол нижней челюсти равен 150-160⁰. Высота альвеолярного отростка у новорожденного, по данным В.П. Воробьева, равна 8,5 мм, а тела нижней челюсти - 3-4 мм (у взрослого же высота альвеолярного отростка составляет 11,5 мм, а высота тела нижней челюсти - 18 мм). Мандибулярный канал у новорожденного не сформирован, представляет собой костную бороздку. Стенки канала образуются только после прорезывания молочных зубов. Мандибулярное отверстие, располагающееся на внутренней поверхности ветви, сначала находится примерно на уровне края альвеолярного отростка, с ростом и развитием челюсти несколько поднимаясь кверху. Ментальное отверстие у новорожденного располагается ближе к средней линии, приблизительно в области временного клыка. С ростом челюсти оно отодвигается дистально и в 4- 6 лет уже локализуется под первым временным моляром, в то время как у взрослых - между 1 и 2 премоляром на середине тела нижней челюсти. У новорожденного ребенка верхняя челюсть еще не развита ни в ширину, ни в высоту, альвеолярный отросток фактически составляет весь ее объем, при этом лунки зубов достигают дна глазницы. Гайморова пазуха в зачаточном состоянии. Она лежит под внутренним углом глазницы и представляет собой   вдавление в боковую стенку носа. Твердое небо плоское. Схематично лицевой скелет новорожденного, а также нижняя челюсть представлены на рис. 20. вдавление в боковую стенку носа. Твердое небо плоское. Схематично лицевой скелет новорожденного, а также нижняя челюсть представлены на рис. 20.Рис.20. Лицевая часть черепа новорожденного. Грудной период характеризуется активно формирующимся актом сосания, при этом усиленно двигающаяся и, следовательно, лучше кровоснабжающаяся нижняя челюсть развивается быстрее верхней, а признаки младенческой ретрогении постепенно утрачиваются. Наиболее эффективный рост нижней челюсти происходит в особых зонах, они так и называются «зоны роста». Выявил их С.И. Криштаб с помощью люминисцентных исследований. Их локализация: по наружной поверхности кости - в области угла нижней челюсти, ментального отверстия; по нижнему краю тела - в средней его трети; на внутренней поверхности - вдоль внутренней косой линии, в области внутренней поверхности угла и начала ветви челюсти. Рост нижней и верхней челюстей происходит в 3-х направлениях - в длину, толщину и высоту, это связано с прорезыванием зубов, формированием их корней, а для верхней челюсти - и с увеличением объема гайморовой пазухи. Большое значение для клиники имеет соотношение между компактным и губчатым веществом в челюстных костях у детей. До рождения ребенка это соотношение равно 1:3, после рождения - 1:4. В грудном периоде прорезываются первые временные зубы - нижние центральные резцы, это происходит в 6-8 месяцев. Функция сосания постепенно угасает с 7-9 месяцев жизни, когда начинается прорезывание остальных резцов и ребенок получает прикорм, формируется функция жевания. К 12 месяцам прорезывание резцов заканчивается, у ребенка во рту в этом возрасте должно быть 8 зубов. Нижняя челюсть находится в таком соотношении с верхней, что резцы соприкасаются в покое и при откусывании пищи, причем верхние резцы перекрывают нижние, это объясняется большей шириной формирующейся верхней зубной дуги по сравнению с нижней. В боковых участках альвеолярных отростков в этом возрасте имеются валикообразные утолщения, которые постепенно увеличиваются в связи с формированием и перемещением зачатков жевательных зубов, т.е. временных моляров. Постепенно возрастает объем гайморовой пазухи, которая оттесняет альвеолярный отросток верхней челюсти от дна глазницы книзу. В преддошкольном периоде (1-3 года) в состоянии зубочелюстной системы ребенка происходят существенные изменения, обусловленные прорезыванием зубов (к 3-м годам их уже 20) и активизацией функции жевания. В связи с интенсивным развитием центральной нервной системы у малыша совершенствуются ощущения, восприятие окружающего мира, эмоции. Параллельно этому развивается и мимическая мускулатура лица. Дошкольный период (4-6 лет) характеризуется рассасыванием корней временных резцов. В связи с интенсивным ростом челюстей у дошкольника между временными зубами возникают промежутки - так называемые тремы и диастемы, обеспечивающие места в зубном ряду для более крупных постоянных зубов. В 6 лет появляются первые постоянные моляры, вначале прорезываются нижние, затем верхние. В этот период начинается прорезывание постоянных резцов, которые приходят на смену временным (рис. 21). Угол нижней челюсти постепенно меняется до 105-110⁰.  Рис.21. Верхняя и нижняя челюсти ребенка в возрасте 6 лет. В течение всего периода роста и развития происходит непрерывная перестройка микроструктуры костной ткани челюстей, как компактного, так и губчатого вещества. Микроскопические изменения в строении компактного вещества (А.И. Дойников) связаны с функциональной нагрузкой нижней челюсти, которая значительно возрастает уже с 2-х лет. В этот возрастной период в наружной стенке нижней челюсти появляются продольные каналы, которые затем превращаются в гаверсовы, а кость приобретает пластинчатое строение (И.И. Чайковская). Особенностью детской челюсти являются более широкие гаверсовы каналы, тонкое и нежное строение костных трабекул, между которыми имеется обилие миелоидной ткани. Тонкую кортикальную пластинку челюстных костей пронизывает большое количество кровеносных и лимфатических сосудов (Г.А. Васильев). В течение школьного периода осуществляется смена временных зубов постоянными, формирование корней постоянных зубов, дальнейший рост и развитие челюстей (рис. 22). К 15 годам у ребенка должно быть 28 сформированных постоянных зубов. Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей развиваются вместе с зубами и атрофируются после их потери. С возрастом постепенно увеличивается в объеме гайморова пазуха. Окончательной величины она достигает только после прорезывания зубов мудрости.  Рис.22. Верхняя и нижняя челюсти 10-летнего ребенка. ПРОРЕЗЫВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ Прорезывание и смена зубов отражают уровень физического развития ребенка, а также состояние его здоровья. Считается, что прорезывание зубов и их смена протекают физиологически при следующих условиях: Прорезывание своевременное, т.е. осуществляется в средние сроки. Соблюдается последовательность прорезывания определенных групп зубов. Одновременно появляются симметрично расположенные зубы одной и той же группы, т.е. соблюдается парность прорезывания. Патологическим считается прорезывание в том случае, если оно значительно расходится со средними сроками, а также сочетается с нарушениями парности и (или) последовательности прорезывания. Прорезывание зубов обусловлено развитием зубных и околозубных тканей и регулируется центральной нервной системой. Важное значение в этом процессе имеют генетические факторы, гормональные влияния, обмен веществ, состояние здоровья ребенка, влияние внешней среды и т.д. Прорезывание временных зубов начинается в возрасте 6-8 месяцев после окончания формирования коронок временных резцов нижней челюсти. При этом растущий зачаток оказывает давление на костную ткань,  расположенную над ним, вызывая ее рассасывание, а также атрофию расположенную над ним, вызывая ее рассасывание, а также атрофиюсоответствующего участка десны вследствие нарушения кровообращения. Одновременно на дне альвеолы откладывается новообразованная костная ткань. Аналогичный процесс происходит и в области других молочных зубов в соответствующие сроки. В ходе прорезывания зуба частично редуцированный эпителий зубного органа, покрывающий эмаль, одним краем соединяется с эпителием полости рта, а другим - с пришеечной поверхностью зуба, образуя эпителиальное прикрепление десны. Прорезавшаяся коронка зуба покрыта кутикулой, образованной продуктами деятельности и остатками энамелобластов. Почти на всей поверхности зуба эта оболочка быстро стирается, но ее можно обнаружить на боковых участках коронки. Те группы зубов, которые раньше закладываются и формируются, раньше прорезываются (рис. 23, 24). Что касается самого механизма прорезывания, то большинство отечественных ученых придерживается точки зрения, предложенной Г.В. Ясвоиным (1929, 1936). По этой теории прорезывание зубов связано с дифференцировкой мезенхимы зубного сосочка. Во время дифференцировки образуется большое количество основного вещества, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение давления внутри зубного зачатка. Это давление внутри зубного зачатка и заставляет зуб двигаться к свободному краю десны. Момент полного прорезывания коронки зуба совпадает с той стадией развития зубного сосочка, когда в нем полностью расходуется запас недифференцируемой мезенхимы.  Рис. 23. Временный резец в стадии прорезывания. Целостность слизистой оболочки десны не нарушена. Положение зачатка постоянного зуба. Иногда во врачебной практике встречается внутриутробное прорезывание зубов, когда ребенок рождается с одним или несколькими зубами, обычно это нижние резцы или, что крайне редко - верхние. Скорее всего, причиной этой аномалии является слишком поверхностное расположение зубного зачатка в сочетании с нарушением эктодермального развития (внутриутробное прорезывание зубов - один из симптомов генерализованной эктодермальной дисплазии). Наличие зубов у новорожденного может привести к травме сосков у матери при кормлении, что является одной из причин мастита. Поэтому, как правило, внутриутробно прорезавшиеся зубы следует удалить. Если же ребенок вскармливается искусственно, можно ограничиться сошлифовыванием острых краев зуба для предупреждения травмы самого ребенка, его губ, языка, и сохранить эти зубы во избежание дефекта в зубном ряду.  Рис.24. Временный резец в период прорезывания после прорыва слизистой оболочки десны. Рассасывание корней временных зубов начинается приблизительно через 2-3 года после того, как корень зуба полностью сформируется. В процессе рассасывания корня временного зуба главная роль принадлежит зачатку зуба постоянного (рис. 25). Резорбция корней бывает физиологической или патологической. Физиологической называется резорбция корней временных зубов, предшествующая их смене на постоянные в определенные возрастные сроки. При физиологической резорбции рентгенологически не определяется деструктивных изменений в челюстной кости, окружающей корни и бифуркацию корней временного зуба.  Рис.25. Гистологическая картина резорбции корня временного зуба. - коронка временного зуба - пульпа временного зуба - остеокласты - зона деструкции - зачаток постоянного зуба Корни многокорневого временного зуба не всегда рассасываются одновременно, что зависит от их соотношения с зачатком зуба постоянного. Т.Ф.Виноградова выделяет три типа физиологической резорбции корней временных зубов. Первый тип: равномерная резорбция всех корней, которая начинается в области их верхушек, распространяется по вертикали, уменьшая корни в длину. Второй тип: преобладает резорбция одного из корней, обычно быстрее рассасывается корень, непосредственно прилежащий к зачатку постоянного зуба. Третий тип: процессы резорбции протекают преимущественно в зоне бифуркации корней, в некоторых случаях при этом возникает дефект коронки в области дна полости зуба. В клинике иногда можно наблюдать сочетание третьего типа резорбции корня с первым или вторым. Патологическая резорбция корней временных зубов может развиваться в любом возрасте в связи с хроническим воспалением в периодонте или в связи с травмой. Встречается идиопатическая патологическая резорбция корней. Если челюсть ребенка поражена опухолью, особенно злокачественной, наблюдается патологическая резорбция челюстной кости, а иногда и корней не только временных, но и постоянных зубов в этой области. При патологической резорбции ведущим рентгенологическим признаком является деструкция костной ткани, окружающей временный зуб, а также прилежащий к нему зачаток постоянного зуба. Если зачаток постоянного зуба отсутствует, временные зубы могут длительное время находиться в зубном ряду и даже обнаруживаться у взрослых людей. Но чаще они все же выпадают, при этом рассасывание корней временных зубов происходит под влиянием зачатков соседних постоянных зубов. В развитии временного зуба различают 4 периода: Период закладки и внутриальвеолярного развития; Период прорезывания зуба и формирования корня; Период полностью сформированного зуба; Период рассасывания корня. Как осуществляется прорезывание постоянного зуба? Оно представляет собой сложный физиологический процесс, при котором одновременно происходят процессы резорбции и формирования кости. Эта перестройка костной ткани является результатом ее функционального раздражения. По мере роста и развития зачатка происходит нарушение в питании тканей, расположенных на пути прорезывания постоянного зуба. Когда постоянные зубы начинают прорезываться, они оказывают давление на костную перегородку, разделяющую лунку временного и постоянного зубов. Эта перегородка подвергается рассасыванию остеокластами, они же постепенно разрушают цемент и дентин корня временного зуба. Корневая пульпа последнего замещается грануляционной тканью, богатой кровеносными сосудами и остеокластами и способствующей рассасыванию корня изнутри. Коронка временного зуба легко выталкивается постоянным зубом. В развитии постоянных зубов, в отличие от временных, выделяют только три периода: Период закладки и внутриальвеолярного развития; Период прорезывания зуба и формирования корня; Период полностью сформированного зуба. Как свидетельствуют данные литературы и результаты собственных клинических наблюдений, в настоящее время смена временных зубов на постоянные у детей происходит в более ранние сроки, чем несколько десятилетий назад. (Т.Ф. Виноградова, 1968; И.О.Новик, 1971; Б.В. Котомин с соавт., 1994 и др.). Это обусловлено акселерацией и считается физиологическим процессом. ПОНЯТИЕ О ЗОНЕ РОСТА КОРНЯ ЗУБА В период развития корня временного или постоянного зуба в длину этот корень представлен двумя конусами, основания которых обращены к коронке зуба. В связи с этим область устья корневого канала в период формирования зуба несколько уже, чем верхушечное отверстие, которое имеет вид раструба. В норме этот раструб с периферии ограничен замыкающей пластинкой лунки в виде полушара, где заключена зона роста. Согласно данным гистологического исследования, она состоит из двух слоев мягких тканей: пульпарного и периодонтального. В первом преобладают фибробласты овальной формы, во втором - крупные пучки коллагеновых волокон. При повреждении зоны роста развитие корня может замедляться и даже прекращаться, поэтому важно уметь оценить состояние ростковой зоны на рентгенограмме. Его определяет степень сохранности (непрерывности) замыкающей пластинки. Например, при хроническом гранулирующем периодонтите замыкающая пластинка резорбирована и пространство корневого канала непосредственно соприкасается с губчатым веществом кости, в разной степени вовлеченной в патологический процесс (рис. 26).  Рис. 26 (а, б). Ростковая зона корня зуба (схема): а. Возраст ребенка 11 лет, корни 5 и 7 зубов в стадии формирования, в области верхушек корней определяются ростковые зоны.  б. Возраст ребенка 14 лет, корень 5 зуба сформирован, ростковые зоны в области верхушек корней 7 зуба в связи с развитием корней в длину уменьшились в размерах. ЛИТЕРАТУРА Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека (учебное пособие) / – Санкт-Петербург., 1998., -246 с. Гемонов В.В., Лаврова Э.Н., Фалин Л.И. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов / - М. – 2002, 255с. Кузнецов С.Л. Гистология полости рта / – М. «ГЭОТАР-Медиа», 2014. - 132с. Развитие, строение и гистофизиология органов полости рта / Под ред. В.И. Романова.- Смоленск.- 1978.- 66с. Стоматология детского возраста / Под ред. проф. Т.Ф. Виноградовой. - М.:Медицина.- 1987.-С. 143-148, 151-152, 180-190. Заметки: ПРИЛОЖЕНИЕ КАКАЯ ТКАНЬ ЗУБА ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРВОЙ? дентин; эмаль; цемент; пульпа. ВЫБЕРИТЕ ОБЩИЙ КАРИЕСОГЕННЫЙ ФАКТОР: неблагоприятный генетический код; патологическое состояние пульпы зуба; углеводистые липкие пищевые остатки в полости рта. НАЗОВИТЕ СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ ПО Т.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ: декомпенсированная; хроническая; множественная; острая. СТЕПНЬ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА В СМЕННОМ ПРИКУСЕ РАС ЧИТЫВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА: КПУ+кп; ГИ +ги; КПУ; РНР. САНПРОСВЕТ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ С: родителями детей, посещающих детские учреждения; педагогами и медицинскими работниками детских учреждений; беременными женщинами; всё перечисленное верно. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ОБОСНОВАНО СЛЕДУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ (ВЫБЕРИТЕ ЛИШНИЙ): свойство проницаемости эмали; жесткость питьевой воды в регионе проживания; сохранность белковой матрицы эмали, создающей условия для связывания ионов кальция и построения ориентированных кристаллов гидроксиапатитов; свойства и строение гидроксиапатита эмали. РАСТВОРЫ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ФТОРИДА (0,05 МОЛЬ/Л) БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ДЛЯ РНМИНЕРАЛИЗАЦИИ, Т.К.: реминерализация происходит медленнее, а ионы фтора проникают на большую глубину; реминерализация происходит интенсивнее, а ионы фтора проникают на большую глубину; реминерализация происходит интенсивнее, а ионы фтора проникают на меньшую глубину; реминерализация происходит медленнее, а ионы фтора проникают на меньшую глубину. КОГДА ПРОИСХОДИТ СОЕДИНЕНИЕ РОТОВОЙ ЯМКИ С ПЕРЕДНЕЙ КИШКОЙ? 3 неделя постэмбрионального периода; 3 триместр беременности; 3 неделя внутриутробного развития; 3 месяц внутриутробного развития. КАКАЯ НЕДЕЛЯ СООТВЕТСТВУЕТ НАЧАЛУ ОДОНТОГЕНЕЗА? 4 недели; 6 недель; 8 недель; 10 недель. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ КАМЕРЫ? для дезинфекции наконечников, не рассчитанных на стерилизацию с помощью автоклавов; для стерилизации ватных валиков и марлевых повязок; для хранения стерильного инструментария; для предстерилизационной обработки инструментария сухим способом. В ФОРМИРОВАНИИ КАКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 3 ПАРА ЖАБЕРНЫХ ДУГ? нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава, заднего отдела языка и боковых стенок глотки; щитовидного хряща; подъязычной кости, грудинно-ключично-сосцевидных мышц; 3 пара жаберных дуг редуцируется на второй неделе внутриутробного развития. ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА рН ротовой жидкости: увеличивается; уменьшается; не изменяется. ВЫБЕРИТЕ МЕСТНЫЙ КАРИЕСОГЕННЫЙ ФАКТОР: неполноценная диета; вода с низким содержанием фторидов; неблагоприятный генетический код; нарушения эмбриогенеза и состояния ЗЧС в период закладки, развития и прорезывания зубов. СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА ПО Т.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ (ВЫБРАТЬ ЛИШНЮЮ): декомпенсированная; компенсированная; субкомпенсированная; суперкомпенсированная. НА КАКОМ СРОКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ РОТОВАЯ ЯМКА? 12 дней; 3 недели; 4 недели; 8 недель. ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СРАСТАНИЯ МЕДИАЛЬНЫХ НОСОВЫХ ОТРОСТКОВ? средний отдел верхней губы, носослёзные каналы, передний отдел нёба, фронтальный отдел альвеолярного отростка верхней челюсти; средняя часть альвеолярного отростка верхней челюсти, средний отдел верхней губы, первичное нёбо; латеральные части верхней челюсти и верхней губы, бугры верхней челюсти; средняя часть альвеолярного отростка нижней челюсти, средний отдел верхней губы, мягкое нёбо. КАКИЕ ПАРЫ ЖАБЕРНЫХ ДУГ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ КОРНЯ ЯЗЫКА? 1 и 2 пары; 2 и 3 пары; 1 и 3 пары; 3 и 4 пары. КАКАЯ ТКАНЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ ЭМАЛЕВОГО ОРГАНА? эктодермальная; мезенхимальная; энтодермальная. КАКАЯ ТКАНЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ ЗУБНОГО СОСОЧКА? эпителиальная; эктодермальная; мезенхимальная; энтодермальная. Учебное пособие НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГИНАЛИ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА СТЕПАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА КУЗЬМИНСКАЯ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ . ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА В АНТЕ- И ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДАХУчебное пособие размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России http://smolgmu.ru/ Сведения об издательстве Отпечатано на множительном участке СГМУ с готовых диапозитивов формате и дате издания, тираже 300 и количестве печатных листов 40 1 2 |