Рацион для пищеварения диабетикам. Правильный рацион для пищеварения диабетикам. Идеальный рацион для здоровья поджелудочной 22 октября 27 тыс прочитали Приветствую на канале Здоровый Дух

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

|

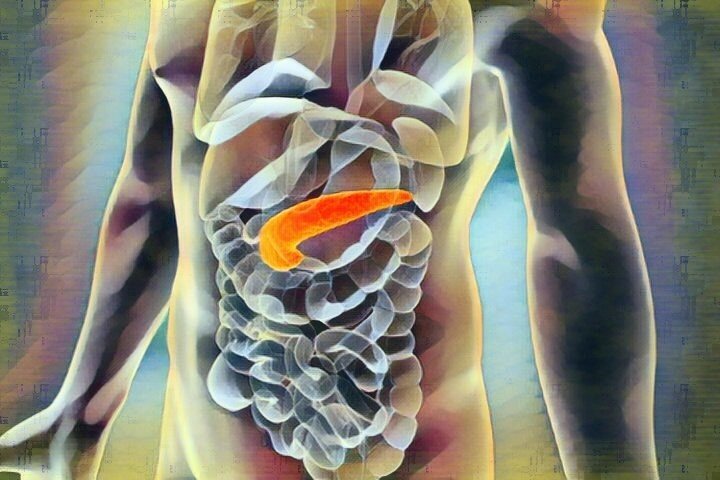

Идеальный рацион для здоровья поджелудочной 22 октября 27 тыс. прочитали Приветствую на канале «Здоровый Дух»! Сегодня о поджелудочной железе и продуктах, которые она любит больше всего.  Почему важно тщательно заботиться о здоровье поджелудочной железы Поджелудочная железа – жизненно важный и невероятно сложный орган, выполняющий смешанные функции, а именно – эндокринные (выработка гормонов, которые попадают в кровь и участвуют в обмене веществ) и экзокринные (выработка ферментов, которые попадают в кишечник и участвуют в пищеварении). Если что-то в работе поджелудочной железы идет не так, это тут же отражается на состоянии всего организма. Стоит так же отметить, что поджелудочная железа – весьма капризный орган. Она чувствительна к неправильному рациону и стрессам. О вреде стрессов и способах развития стрессоустойчивости я уже много говорил на канале, а сейчас – об идеальном меню для поджелудочной. Общие правила Ни завтрак, ни обед, ни ужин не должны быть слишком калорийны. Количество жиров должно быть ограничено. Трансжиры, экстрактивные вещества, крепкие мясные бульоны, эфирные масла, острые блюда, маринады, жареные блюда, грубую растительную клетчатку и алкоголь необходимо свести до минимума, а то и вовсе исключить. Это же касается и продуктов с высоким уровнем холестерина (сливочное масло, субпродукты, жирное мясо и т.д.) При этом пища должна содержать в достаточном количестве продукты, которые легко усваиваются, и в первую очередь много белка. Лучше всего, если это будет нежирная рыба и куриная грудка. Можно и нежирную свинину/говядину, но лучше, чтобы мясо было протертым – поджелудочная вообще не любит грубую еду. Сахар она, кстати, тоже не любит (его лучше заменить стевией или ксилитом). А еще поджелудочная не любит слишком горячую и слишком холодную еду. Чуть теплая – как раз то, что нужно. Зато ей нравится дробное питание и много жидкости в течение дня – не меньше двух литров. А теперь конкретный пример рациона. Завтрак Овсянка (или другая каша – рис, пшеничная, ячневая и т.д.) на овощном отваре или воде до полувязкого состояния. Если на отваре – можно добавить немного топленого сливочного масла (в нем низкий холестерин), если на воде – мед или мелко порезанный банан. Омлет на пару из трех белков и одного желтка. Напиток из растворимого цикория или некрепкий черный чай – всё без сахара, но можно с добавлением обезжиренного цельного молока. Второй завтрак 1-2 некислых яблока. Обед Овощной суп из свеклы, цветной капусты, моркови, кабачков, добавлением различных круп – гречки, риса или макаронных изделий. Сдабривается небольшим количеством нерафинированного оливкового или подсолнечного масла. Тефтели, паровые котлеты или суфле из нежирной курятины/телятины/свинины с гарниром из хорошо разваренного картофеля или других овощей. При приготовлении мяса допускается непродолжительное тушение. Хлеб вчерашней выпечки пшеничный из муки 2 сорта. Желательно слегка подсушенный. Компот из сухофруктов или отвар шиповника. После обеда не должно быть ни ощущения переедания, ни чувства голода. Есть надо не спеша, тщательно пережевывать пищу, тогда встанете из-за стола с чувством насыщения. Полдник Запеченная тыква и стакан нежирного кефира. Ужин Нежирная морская рыба (хек, минтай, путассу и т.д.) на пару или запеченная в духовке. На гарнир – отварные или сырые овощи и кусочек подсушенного хлеба. Фруктовый десерт с творогом. Некрепкий зеленый или травяной чай или жидкий кисель из сухофруктов. Такой рацион будет максимально благоприятным для здоровья поджелудочной железы. А кроме того, поможет нормализовать вес и при этом обеспечит организм всеми необходимыми органическими веществами, витаминами и микроэлементиами. Географические открытия на монетах португалии (часть 1). ЖИЛ ЭАНИШ И МЫС БОХАДОР С давних пор среди моряков ходили легенды, что море за мысом Бохадор (территория нынешней Западной Сахары) кишит громадными змеями, а огромные двенадцатиметровые волны уносят корабли в зияющую бездну. Существовала и реальная опасность – встречные ветра и течения, которые мешали оказавшимся в районе мыса мореплавателям идти по курсу в Европу. На протяжении двенадцати лет Генрих Мореплаватель отправлял корабли на юг, чтобы достичь земли, лежащие за мысом Бохадор. И только в 1434 году капитану Жилу Эанишу (незадолго до этого попавшемуся на контрабандной торговле рабами, которых он похищал на Канарских островах), с третьей попытки удалось пройти злосчастное место. Вернувшись, Эаниш преподнес Генриху букет диких роз, сорванных за мысом. Принц в ответ даровал мореплавателю дворянское звание и крупную сумму денег. Восторженные современники сравнивали отважное путешествие Жила Эаниша с подвигами Геракла. ДИОГУ КАН В конце 1481 года недавно взошедший на престол король Жуан II послал флотилию на Золотой Берег, чтобы основать там колонию. Капитаном одной из каравелл был мореплаватель Диогу Кан (ок.1440-1486). Пройдя около 700 километров вдоль берега после мыса Лопес, Кан тем самым завершил открытие Гвинейского залива. В одном месте вода была более пресной и резко отличалась от океанской по цвету. Капитан догадался, что неподалеку в море впадает какая-то очень большая река. Вскоре он достиг устья Конго, где поставил на берегу падран - каменный столб с португальским гербом. В 1484 году Диогу Кан снова отправился к африканскому побережью. На сей раз он достиг территории современной Анголы, где также установил падран. Если бы мореплаватель прошел чуть дальше, то именно ему досталась слава первооткрывателя южной оконечности Африки и ворот в Индийский океан. Но экспедиция была прервана: по одной версии, Диогу Кан скоропостижно скончался, по другой – вернулся в Португалию. НУНЬЮ ТРИШТАН И РЕКА ГАМБИЯ В 1447 году экспедиция капитана Нунью Триштана (ок.1410-1447) охотилась за рабами на западном побережье Африки и обнаружила устье большой реки (впоследствии названной «Гамбия»). После совещания было решено подняться по ней вверх на двух шлюпках. Идея оказалась не самой удачной: охотники за «живым товаром» во главе с Триштаном натолкнулись на ожесточенное сопротивление местных жителей и были убиты. Четыре оставшихся в живых португальца под руководством нотариуса Айриша Тиноку два месяца шли на каравелле в открытом океане против ветра и течения, не видя берегов, пока не достигли родного Лиссабона. БАРТОЛОМЕУ ДИАШ И МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ Бартоломеу Диаш (ок.1450-1500) возглавил экспедицию, которая в 1487 году отправилась вдоль западного побережья Африки, чтобы найти мифическое христианское королевство «пресвитера Иоанна», а заодно узнать, как далеко на юг простирается африканский континент. Каравеллы добрались до того места на побережье Анголы, где Диого Кан установил свой последний падран, и двинулись дальше. У незнакомого мыса их настигла сильная буря. Когда она утихла, моряки поняли, что они уже обогнули Африку и вошли в Индийский океан. Вскоре измученный цингой и скитаниями экипаж потребовал возвращения на родину. Опасаясь бунта, Диаш уступил, выторговав себе еще три дня, а затем «с глубокой печалью» повернул обратно. По пути на родину, уже в мае 1488 года, капитан увидел мыс, у которого во время бури едва не погибли его суда, и назвал его мысом Бурь (Жуан II, видевший в нем ворота в Индию, переименовал его в мыс Доброй Надежды). После возвращения Диаш попал в опалу и ему уже не доверили возглавлять морские экспедиции. Однако в качестве советника он участвовал в подготовке первой экспедиции Васко Да Гамы, достигшей берегов Индии. В 1500 году Диаш в составе экспедиции Педру Алвариша Кабрала добрался до Бразилии. Затем у открытого им мыса Доброй Надежды корабль попал в бурю и пошел ко дну вместе с капитаном и всем экипажем.  Монеты 1 серии «Золотая эра португальских открытий – Жил Эаниш». 100 эскудо 1987 года «Золотая эра португальских открытий – Диогу Кан». 100 эскудо 1987 года «Золотая эра португальских открытий – Нунью Триштан». 100 эскудо 1987 года «Золотая эра португальских открытий – Бартоломеу Диаш». 100 эскудо 1988 года ОТКРЫТИЕ АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ Азорские острова были известны еще карфагенянам и арабам. Даже викинги, по слухам, доплывали сюда на своих ладьях. Однако официально считается, что Азоры в 1427 году открыл испанец Диего де Севилья, плававший под флагом Португалии. Удивительно, но в те времена на этом живописном архипелаге практически не было животных. Поэтому португальцы завезли сюда овец. И когда в 1439 году на Азоры прибыли первые поселенцы – приглашенные туда Генрихом Мореплавателем выходцы из Германии - то они увидели тучные стада одичавших животных. Немецкие трудолюбие и педантичность сделали свое дело: вскоре острова стали источником экспортной торговли пшеницей, тростниковым сахаром и вином. Последние два из девяти островов архипелага – Флореш и Корву – были открыты в 1452 мореплавателем Диегу ди Тейви. ОТКРЫТИЕ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ По одной из версий, Канарские острова – это остатки легендарной Атлантиды, опустившейся на дно океана из-за извержения вулкана. Считается, что первая экспедиция, организованная Португалией для их колонизации, побывала здесь еще в 1336 году. Однако нет никаких документальных свидетельств, подтверждающих это. В 1344 году папа Климент VI даровал Канарские острова Кастилии. В 1402 году, действуя в интересах кастильских монархов, французский авантюрист Жан де Бетанкур начал покорять местные племена гуанчей - рослых, голубоглазых, белокурых людей, говоривших на своем языке (вскоре испанцы и эпидемия чумы истребили их подчистую). Однако Португалия продолжала претендовать на Канары вплоть до 1479 года, когда они перешли Испании по официальному договору между двумя этими государствами. ПОРТУ САНТУ И МАДЕЙРА Считается, что Мадейру случайно обнаружили в 1420 году португальские мореплаватели Жуан Гонсалвиш Зарку и Триштан Ваш Тейшейра, когда во время плавания вдоль побережья Африки их корабль унесло штормом в открытый океан. Вначале португальцы обнаружили небольшой остров, названный ими Порту Санту, а в следующем году добрались до самой Мадейры – покрытого густым лесом большого острова с высокими горами. Но мореплавателей интересовала не древесина, а земли для будущего поселения. Поэтому они подожгли остров. Пожар длился несколько лет и уничтожил почти всю растительность. Зато потом обильно удобренные пеплом земли Мадейры стали еще более плодородными. И тогда португальцы привезли сюда виноградную лозу, сахарный тростник, домашних животных и заключенных в качестве первых поселенцев. Начался этап колонизации. МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ Еще в древние времена мореплаватели искали способы определения своего местонахождения с помощью небесных светил. В «Одиссее» Гомера есть упоминания о том, что древние греки, пускаясь в дальнее плавание, ориентировались по звездам. По мнению историков, первое пособие по мореходной астрономии составил древнегреческий философ и математик Фалес Милетский (прославившийся также предсказанием солнечного затмения в 585 г. до н.э.). Но наиболее бурное развитие этой науки началось в 15-м веке с началом эпохи географических открытий. Лучшие ученые того времени работали в обсерватории и морской школе, открытых в Сагрише Генрихом Мореплавателем. Неудивительно, что португальские мореплаватели в совершенстве знали астрономию, владели навигационными приборами, а нередко и сами вносили существенный вклад в науку. Так, в 1455 году первооткрыватель островов Зеленого мыса Диогу Гомеш впервые определил широту, на которой находился его корабль, по Полярной звезде с использованием квадранта. Но поскольку этот прибор все же обладал рядом недостатков – невысокая точность измерений, невозможность применения днем или в облачную погоду - метод продолжал совершенствоваться. В 1485 году португальские астрономы научились с помощью астролябии измерять высоту Солнца в зените, чтобы определять географическую широту. Для Магеллана в его кругосветном путешествии астролябия стала незаменимым прибором. Ведь Полярис виден только в Северном полушарии, а в Южном аналогичной путеводной звезды нет.  Монеты 2 серии «Открытие Азорских островов». 100 эскудо 1989 года «Открытие Канарских островов». 100 эскудо 1989 года «Открытие Мадейры». 100 эскудо 1989 года «Мореходная астрономия». 100 эскудо 1990 года ПЛАВАНИЯ НА ЗАПАД С давних времен в Европе ходили легенды о существовании богатых и процветающих государств-островов в Северной Атлантике. Названия их – Бразил, Бусс, Майду, Антилия, «Остров Семи городов» – фигурируют на многих старинных картах, вот только местоположение постоянно менялось. Неудивительно, что Португалия неоднократно отправляла морские экспедиции на их поиски. Первое такое плавание, зафиксированное в летописях, было предпринято в 1452 году капитаном Диегу ди Тейви. Организовал экспедицию Генрих Мореплаватель. Ди Тейви достиг Саргассова моря, затем повернул на север и открыл два самых западных острова Азорского архипелага - Флорес и Корву. Возможно, капитан тогда дошел даже до берегов Нового Света, опередив Колумба, но документальных подтверждений тому не сохранилось. Некоторые же историки считают, что первым европейцем, открывшим Америку, был португалец Афонсу Саншиш: якобы в 1486 году его судно было занесено бурей к берегам Северной Америки. На обратном пути вместе с уцелевшими моряками Саншиш добрался до Мадейры, где поселился в доме Христофора Колумба (который был женат на дочери губернатора этого архипелага). Когда мореплаватель умер, Колумбу достался его навигационный дневник. КОЛУМБ В ПОРТУГАЛИИ В 1576 году, еще не поправившийся до конца после тяжелого ранения в морской битве с португальским флотом, моряк еврейского происхождения из Генуи Христофор Колумб переезжает в Португалию как в качестве приказчика генуэзского торгового дома. Здесь он занимается привычным ему с детских лет делом - совершает морские путешествия в европейские страны и Африку. В 1479 году Колумб женится на дочери недавно умершего знаменитого мореплавателя Бартоломеу Перештрелу, в последние годы жизни правившего островом Порту-Санту. Генуэзец внимательно изучил все хранившиеся в семейных архивах жены географические карты и отчеты о путешествиях. Именно тогда он ознакомился с трудами ученых, утверждавших, что Земля имеет форму шара. А затем Колумбу пришла в голову дерзкая идея добраться до Индии, двигаясь в западном направлении. Опираясь на расчеты флорентийского астронома и географа Паоло дель Поццо Тосканелли (с которым он состоял в переписке), Христофор Колумб считал, что путь в Индию при плавании на запад окажется короче. К примеру, расстояние от Канарских островов до Японии он оценивал в 4,5-5 тыс. км. С предложением снарядить экспедицию для такого путешествия Колумб обратился к португальскому королю Жуану II. Тот собрал ученый совет, который посчитал этот план неосуществимым. Разочарованный отказом, в 1485 году Колумб вместе с сыном покидает Португалию и переселяется в Испанию, чтобы попытать счастья там. ОТКРЫТИЕ НОВОГО СВЕТА В Испании Колумб с сыном находят приют в монастыре, настоятель которого фактически спас их от голодной смерти. Мореплаватель начинает рассылать письма людям из ближнего окружения короля Фердинанда Арагонского. Но тому пока не до этого: он ведет войну с Гранадским эмиратом – последним арабским государством в Европе. Колумб обращается к другим европейским монархам, но и у них не находит понимания. Лишь в 1492 году, когда совсем уже отчаявшийся Колумб подумывал эмигрировать во Францию, испанский король дает согласие на экспедицию. При одном условии: деньги на нее генуэзец должен изыскивать самостоятельно. И тут Колумбу, не имеющему за душой ни гроша, на помощь пришел судовладелец и мореплаватель Мартин Алонсо Пинсон, который выделяет для экспедиции собственный корабль и деньги на покупку второго. Остальные средства под поручительство Пинсона дали местные евреи. Дальнейшее развитие событий хорошо известно. 3 августа 1492 года «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышли из гавани Палос-да-ля-Фронтера, а 12 октября в 2 часа ночи вахтенный матрос увидел на горизонте землю. Так была открыта Америка. Христофор Колумб, совершил еще три экспедиции до Нового Света. Однако до самой своей смерти в 1506 году был уверен, что эти земли – окрестности Китая и Индии, к которым он всего лишь нашел новый, кратчайший путь. ХУАН РОДРИГЕС КАБРИЛЬО Испанский мореплаватель и конкистадор Хуан Родригес Кабрильо (ок. 1499-1543) участвовал в завоевании Центральной Америки и Кубы под началом знаменитых конкистадоров Кортеса и Альварадо. В 1542 году Кабрильо возглавил экспедицию в составе двух небольших, плохо экипированных кораблей, которая отправилась из порта Нативидад (тихоокеанское побережье современной Мексики) на север в поисках легендарного пролива Аниан, якобы соединяющего Тихий и Атлантический океаны. Никакого пролива он, разумеется, не обнаружил, однако прошел вдоль более 1600 километров тихоокеанского побережья Северной Америки, первым из европейцев ступил на землю современной Калифорнии, открыл ряд островов и заливов, осмотрел с моря почти на 1000 км. горные хребты. Умер Кабрильо в начале 1543 года на острове Чаннел, где экспедиция остановилась на зимовку. Похоронен там же. Версия о португальском происхождении мореплавателя (популярная в самой Португалии) большинством историков ставится под сомнение.  Монеты 3 серии «Плавания на Запад». 200 эскудо 1991 года «Колумб в Португалии». 200 эскудо 1991 года «Открытие Нового Света». 200 эскудо 1992 года «Хуан Родригес Кабрильо». 200 эскудо 1992 года ТАНЭГАСИМА: ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ В ЯПОНИИ В 1543 году у небольшого японского острова Танэгасима, находящегося неподалеку от Кюсю, бросила якорь большая китайская джонка. На ее борту, помимо сотни китайцев, находились три португальских моряка. Они стали первыми европейцами, ступившими на землю Японии. Местные жители оказали теплый прием чужестранцам, хотя те и показались им похожими скорее на белых обезьян, нежели на людей. Глаза европейцев показались японцам слишком круглыми и выпученными, как у птицы, носы тоже напомнили длинный птичий клюв. Волосы — рыжие, как у сказочных демонов (китайцам и японцам того времени все европейцы - шатены, блондины или брюнеты – почему-то казались рыжими). АРКЕБУЗЫ “MADE IN JAPAN” Но те только своей диковинной внешностью поразили португальцы жителей Танэгасимы. У заморских искателей приключений с собой были две аркебузы (по другим источникам – мушкеты). И когда правитель острова господин Токиката увидел, как один из них ловко подстрелил утку, то немедленно купил новое оружие за огромные деньги и поручил своему личному кузнецу сделать его копию. Кузнец не смог правильно скопировать пружинный спусковой механизм, поэтому обменял семнадцатилетнюю дочь на секрет изготовления у своего португальского коллеги. Вскоре многие местные оружейники начали производить ружья, поскольку японские военачальники быстро поняли преимущество огнестрельного оружия перед традиционными самурайскими мечами и копьями. Качество ружей “Made in Japan” становилось все выше и выше. Мастера придумали даже усовершенствования - например, специальное приспособление для защиты фитиля от дождя, что позволяло стрелку не зависеть от погодных условий. В 1549 году молодой и дерзкий военачальник Ода Нобунага, начавший борьбу за контроль над всей страной, заказал пятьсот единиц нового оружия и в 1575 году весьма убедительно продемонстрировал его превосходство. В решающей битве при Нагасино Нобунага расположил своих стрелков за частоколом, который не могла перепрыгнуть конница. Стрелки были разбиты на три группы, чтобы каждая имела достаточно времени для перезарядки оружия, пока две другие стреляли. Армия клана Такэда атаковала в традиционной самурайской манере - четыре шедших друг за другом волны всадников. Однако, попав под ураганный огонь и понеся тяжелые потери, вынуждена была отступить. ХРИСТИАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО КЮСЮ Полководец Ода Нобунага в ходе кровопролитных войн захватил Киото и установил свою власть над значительной частью страны. Он усмирял ее не только европейским огнестрельным оружием, но и продуманной религиозной политикой. Нобунага покровительствовал христианским миссионерам, чтобы ослабить позиции буддийского духовенства, которое считал своим соперником в борьбе за власть. Неудивительно, что в те времена вера «кириситан» процветала. Католикам предоставлялись лучшие земельные участки, на которых стараниями миссионеров строились церкви, больницы и школы. Полагают, что к 1580 году в стране насчитывалось более 200 церквей и около 200 000 верующих. В 1582 году иезуитами организуется посольство христианской элиты Кюсю в католические страны Европы - Португалию, Испанию, Италию. Послов – сыновей четырех влиятельных феодалов острова - принимает испанский король Филипп II и папа Григорий ХIII. Появление в Европе японцев было воспринято как огромный успех иезуитов. Только в 1590 году уже повзрослевшие посланцы вернулись на родину. А в самой Японии к тому времени уже началось активное гонение на христианство, которое завершилось его полным запретом, действовавшим вплоть до XIX века. ИСКУССТВО «НАМБАН» Европейцы оказали огромное влияние на различные сферы жизнедеятельности средневековой Японии - в том числе, и на искусство. С конца XVI века в нем стало развиваться направление под названием «намбан» (букв.: «южный варвар» - так японцы называли европейцев). К нему относят произведения, сюжет которых связан с европейской культурой. Это традиционная живопись на ширмах со сценами прибытия португальских кораблей, прогулок европейцев по улицам, карты мира и Японии и т.д.. Иногда японские художники и вовсе копировали европейские картины и гравюры с изображениями рыцарей, королей или пейзажами. Окончанием периода существования искусства намбан считают 1639 год, когда был принят закон о самоизоляции Японии от внешнего мира.  Монеты 4 серии «Танэгасима. Первая португальская высадка в Японии». 200 эскудо 1993 года «Аркебуза». 200 эскудо 1993 года «Христианское посольство Кюсю». 200 эскудо 1993 года «Искусство Намбан». 200 эскудо 1993 года ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВОР. РАЗДЕЛ МИРА После плаваний португальских мореплавателей вдоль африканского континента римские папы предоставили Португалии право владеть землями к югу и востоку от мыса Бохадор. Однако когда в 1492 году Христофор Колумб открыл «Западную Индию», Испания отказалась признавать такое положение вещей. 7 июня 1494 года в городе Тордесильяс (Кастилия) между Испанией и Португалией было заключено соглашение о разделе мира, известное как Тордесильясский договор. Согласно Тордесильясскому договору, демаркационная линия должна была проходить от южного до северного полюса примерно в 2000 километрах к западу от островов Зелёного Мыса. Моря и земли к востоку от этой черты отходили к Португалии, к западу - Испании. Поскольку в то время о реальной географии мира обе стороны имели весьма смутное представление, позднее выяснилось, что по этому договору Испания отдала Португалии право владеть Бразилией. Следует отметить, что другие европейские державы – в частности Франция, Англия и Голландия - договор признавать отказались и без всякого спросу активно бороздили просторы формально закрытого для них Мирового океана. А в XVII веке произошёл закат испано-португальского колониального могущества. Вместе с ним утратил силу и Тордесильясский договор. ГЕНРИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЬ В начале 15-го века Португалия, истощенная войнами, находилась на грани национального банкротства – казна была пуста, а из-за нехватки металла Жуану I пришлось запустить в оборот кожаные деньги. Промышленность и сельское хозяйство переживало упадок, большая часть населения едва сводила концы с концами. Кроме того, за время Реконкисты и войны за независимость в стране появилось множество фидалгуш – обедневших дворян, умеющих только воевать. Но у Португалии был Атлантический океан, за которым простирались неизученные земли. Может там полным-полно золота и других сокровищ, которые ждут своего хозяина? Желающих отправиться в морское плавание было предостаточно – тем более, что португальцы на протяжении веков осваивали морское ремесло и неплохо им владели. А вскоре появился и человек, который отнесся к заморским экспедициям как к задачам государственной важности. Третий сын короля Жуана I, принц Генрих Мореплаватель (1394-1460) мог бы сделать блестящую военную карьеру: еще в юности он отличился в походах против мавров. Но этот религиозный, мрачноватый по характеру человек, который никогда не был женат и носил под одеждой власяницу, больше всего на свете интересовался морским делом. Этому принц посвятил всю свою жизнь. Он усовершенствовал корабли, строил верфи, собирал сведения о далеких неизученных землях и пытался переложить их на карты, основал обсерваторию и открыл первую мореходную школу, где работали лучшие иностранные специалисты того времени. С 1419 года Генрих Мореплаватель снарядил множество морских экспедиций, исследовавших Атлантику и африканское побережье и возвращавшихся, как правило, с богатой добычей – золотом, рабами и слоновой костью. Финансировалась эта деятельность за счет Ордена Христа, который возглавлял принц (именно поэтому португальские каравеллы были оснащены парусами с изображением тамплиерского креста). Кроме того, принц брал с частных предпринимателей четвертую часть добычи, не возмещая расходов, а если сам организовывал экспедицию или оплачивал издержки – половину. На работорговлю он и вовсе ввел государственную монополию. В конечном счете, именно настойчивости и упорству этого человека (лично не участвовавшему ни в одной морской экспедиции) Португалия обязана эпохе Великих географических открытий, превративших – пусть и ненадолго - эту захолустную страну в великую империю с владениями, разбросанными по всему свету. ЖУАН II Вступивший на престол в 1481 году, король Жуан II (1455- 1495) принялся выстраивать жесткую вертикаль власти, поскольку аристократия к тому времени стала сверхмогущественной и могла влиять на принятие государственных решений. Множество дворян были обвинены в заговорах и казнены либо бежали в Кастилию. Будучи племянником Генриха Мореплавателя, Жуан II продолжил отправлять морские экспедиции. При нем был исследован западный берег Африки и открыт морской путь в Индию. К сожалению, полных сведений о португальских исследованиях того времени не сохранилось: они держались в секрете из-за конкуренции с Испанией, а в 1755 году после Лиссабонского землетрясения все архивы были уничтожены пожаром. Некоторые историки даже считают, что с подачи Жуана II португальские мореплаватели достигли Северной Америки раньше Христофора Колумба.  Монеты 5 серии «Тордесильясский договор». 200 эскудо 1994 года «Раздел мира». 200 эскудо 1994 года «Принц Генрих Мореплаватель». 200 эскудо 1994 года «Король Жуан II» 200 эскудо 1994 года АФФОНСУ Д`АЛЬБУКЕРКИ И ВЗЯТИЕ МАЛАККИ Боевой офицер Аффонсу д'Альбукерки (1453-1515) свою первую морскую экспедицию на восток совершил в 1503 году. Тогда вместе с Дуарти Пашеку Пирейрой он добрался до Индии и помог королю Кочина сохранить трон в обмен на обещание построить на его землях факторию. В 1506 году, будучи уже адмиралом, д'Альбукерки возглавил эскадру из пяти судов в составе экспедиции Триштана да Куньи и участвовал в захвате нескольких арабских городов на побережье Индийского океана. В награду за доблестную службу он получил титул вице-короля Индии и принялся активно расширять владения Португалии в Азии. Покорив и разграбив Гоа, в начале июля 1511 года д'Альбукерки обратил свой взор на Малакку, откуда недавно после нападения мусульман-малайцев едва успел сбежать Диогу Лопиш Сикейра, пытавшийся навязать правителю города выгодный Португалии торговый договор. У вышедшего в поход с целью взять Малакку д'Альбукерки было 15 кораблей и полторы тысячи солдат. Ему противостояло 20 тысяч воинов, засевших за серьезными укреплениями и усиленных боевыми слонами, а также внушительный военный флот. Тогда адмирал сговорился с проживающими в Малакке иностранными купцами, и с их помощью захватил город. Захватчики устроили грабеж и резню: пощадили лишь иностранные кварталы в качестве платы за предательство. Даже учтенная добыча была огромна - в переводе на деньги около миллиона дукатов. После взятия Малакки Аффонсу д'Альбукерки построил на берегу крепость, изъял из обращения малайские деньги и начал чеканку монет с изобра¬жением Мануэла I . Также он распорядился останавливать проплывавшие мимо корабли, но не грабить их, а всего лишь заставлять принимать на борт португальских моряков. Так он узнал пути ко многим островам Индонезии. Карьера д'Альбукерки, чья власть распространялась от Ормуза (порта на юге нынешнего Ирана) до служившей выходом в Китайское море Малакки, оборвалась внезапно и трагично. Он стал жертвой придворных интриг, и когда получил депешу с сообщением о своем смещении с должности вице-короля, то не выдержал такого удара судьбы и скоропостижно скончался. «ОСТРОВА ПРЯНОСТЕЙ» В те времена пряности, привозимые с Востока, ценились на вес золота. Они применялись для различных целей – от медицины до парфюмерии. Самой необходимой специей был перец: консервировать рыбу тогда умели плохо, и он был нужен, чтобы скрыть гниение. Также для приготовления пищи использовали мускат, гвоздику, имбирь, корицу. Ароматические специи шли на духи. Гуммиарабик, камедь, сургуч, пау-бразил, шафран применялись для окрашивания тканей. Для приготовления снадобий и лекарств требовались сандал, алоэ, опий, камфара, ладан. Раньше эксклюзивными поставщиками специй были венецианские купцы, приобретавшие их у арабов. Португальцы, попав в Индию, вскоре узнали, что пряности привозятся с таинственных островов. Обнаружить это место было уже делом времени. В 1511 году вице-король Индии Аффонсу д'Альбукерки направил флотилию из трех кораблей для поиска «Островов пряностей». В инструкции он запретил португальцам грабежи и насилия, рекомендовав устанавливать с населением дружеские отношения. Одной из каравелл командовал Франсишку Серран, ближайший друг Фернана Магеллана. Вскоре после выхода в море судно Серрана потерпело крушение. Команда спаслась и пересела в китайскую джонку, купленную у аборигенов. Однако вскоре лодка наскочила на рифы и затонула. Десять моряков во главе с Серраном добрались до острова Амбон, захватили там пиратскую джонку и отправились на ней на север. В 1512 году путешественники достигли Тернате – острова, входящего в состав Молуккского архипелага - и стали первыми европейцами, побывавшими на искомых «Островах пряностей». Вскоре Серран стал военным советником султана острова и помогал ему в военных действиях против соседнего острова Тидоре, пока в 1521 году не был коварно отравлен. Со временем Португалия укрепила и расширила свое влияние на Молуккских островах и стала монополистом в торговле пряностями. Чтобы избавиться от конкурентов, португальцы жестко контролировали вывоз гвоздики. К тому же они оставили гвоздичные деревья только на острове Амбон, полностью уничтожив их в других местах. СОЛОР И ТИМОР Открытие Тимора и расположенного неподалеку от него острова Солор большинством историков датируется 1515 годом (хотя, по некоторым источникам, еще в 1512 году на Тиморе впервые высадился некий португальский торговец сандаловым деревом). Португальцы основали на острове несколько поселений. Главным центром стал форт Лифау, расположенный на северо-западном побережье Тимора. Был построен форт и на Солоре – его развалины сейчас считаются одной из достопримечательностей этого маленького острова. В 18-м веке с появлением голландцев, колонизировавших к тому времени практически всю Индонезию, португальцам пришлось потесниться и переместить административный центр в нынешнюю столицу Восточного Тимора - Дили. АВСТРАЛИЯ Обосновавшись на Тиморе, расположенном примерно в 500 километрах от побережья Австралии, португальцы продолжали бороздить моря Юго-Восточной Азии в поисках новых земель, диковинных товаров и несметных сокровищ. Первооткрывателем Австралии считают некоего Криштована Мендонсу. По мнению историков, этот португальский мореплаватель впервые посетил северо-западное побережье континента в 1522 году. Правда, никаких подробностей его плавания не сохранилось, поскольку все географические исследования того периода были засекречены. Лишь в 1916 году на побережье западной Австралии были найдены бронзовые корабельные пушки с португальской короной, отлитые в начале XVI века. Вероятно, Мендонса был не единственным португальцем, побывавшим в Австралии. На многих европейских картах, составленных в первой половине 16-го века по португальским источникам, указана часть австралийского побережья (под названием «Великая Ява»).  Монеты 6 серии «Аффонсу д'Альбукерки». 200 эскудо 1995 года «Молуккские острова». 200 эскудо 1995 года «Острова Солор и Тимор». 200 эскудо 1995 года «Австралия». 200 эскудо 1995 года |