Культурная революция. Идеологические основы советского общества в 19201930х гг

Скачать 3.77 Mb. Скачать 3.77 Mb.

|

|

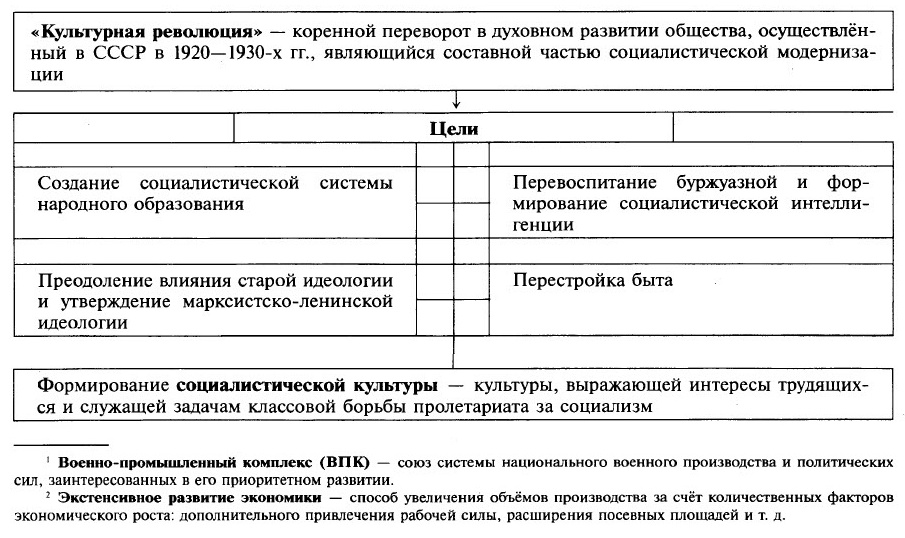

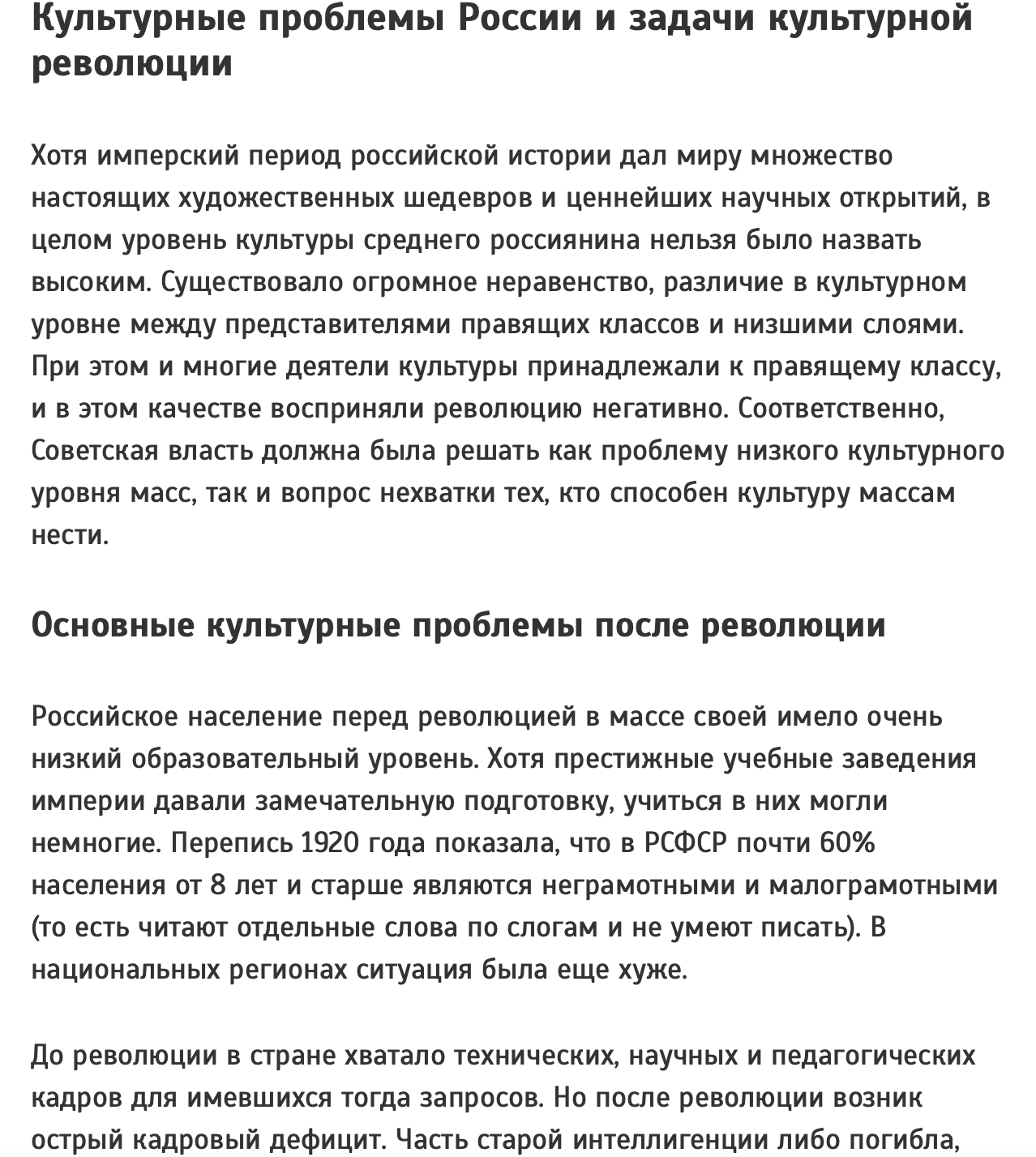

Идеологические основы советского общества в 1920—1930-х гг. Советское общество строилось на марксистско-ленинской идеологии, ставившей во главу угла классовый подход в отношении абсолютно всех явлений общественной жизни. Марксизм-ленинизм — леворадикальное течение в марксизме. Его сторонники стремятся к социально-политическому и философскому обоснованию необходимости борьбы пролетариата против капиталистического строя с целью построения коммунистического общества. Сфера культуры оказалась под ощутимым идеологическим прессингом. Его отличительными чертами были: контроль партийных органов над духовной жизнью общества; манипулирование сознанием людей; искоренение инакомыслия; физическое уничтожение части российской интеллигенции. Осуществление культурной революции «Культурная революция» — коренной переворот в духовном развитии общества, осуществлённый в СССР в 1920—1930-х гг., являющийся составной частью социалистической модернизации. Формирование социалистической культуры — культуры, выражающей интересы трудящихся и служащей задачам классовой борьбы пролетариата за социализм.  1. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в качестве государственной 1918 г.— закрытие всех антибольшевистских изданий. Осень 1922 г.— высылка из России 150 крупнейших учёных, философов, историков, экономистов, не разделявших идеологические установки большевиков («философский пароход»). 1922 г.— создание Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит) — главного органа советской цензуры (существовал до 1991 г.). Антицерковная пропаганда: 1925 г.— учреждение «Союза воинствующих безбожников» (существовал до 1947 г.) — цель: борьба с религией, закрытие и разрушение церквей. Создание сети рабочих клубов, изб-читален, библиотек, обязанных (с 1924 г.) пропагандировать «основы ленинизма». 1938 г.— выход «Краткого курса истории ВКП(б)» — обязательного ориентира в толковании истории и в общественно-политических исследованиях. 2. Создание социалистической системы образования. Обеспечение всеобщего начального образования Ликвидация неграмотности населения: 1919 г.— декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России» (от 8 до 50 лет); 1920 г.— создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности; 1923 г.— учреждение Общества «Долой неграмотность»; создание пунктов ликвидации безграмотности (ликбезы) и рабочих факультетов (рабфаки), готовивших молодёжь к поступлению в вузы; середина 1930-х гг.— ликвидация неграмотности населения в возрасте от 8 до 50 лет. Перестройка системы образования: национализация учебных заведений; ликвидация сословной системы образования; установление новых принципов школьного образования — возникновение единой советской трудовой школы двух ступеней: начальная 4-летняя школа (I ступень), 7-летняя школа в городах, школа крестьянской молодёжи, школа II ступени (5—9 классы); — общедоступность образования; — бесплатность обучения; — совместное обучение мальчиков и девочек; — обучение на родном языке. 1921 г.— создание школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) преимущественно для рабочих подростков с профессиональной установкой и сохранением общеобразовательных знаний в объёме 7-летней школы; распространение образования без отрыва от производства (вечернее, заочное, курсы, кружки и т. п.); 1930 г.— введение обязательного 4-летнего образования (повсеместно), 7-летнего (для городов и промышленных районов); середина 1930-х гг. — установление строгого внутреннего распорядка в учреждениях народного образования — единые учебники, экзамены, аттестаты зрелости, дипломы и т. д.; организация учебных заведений для подготовки советских и партийных кадров — коммунистических университетов; создание Института красной профессуры в Москве — подготовка марксистских кадров для высшей школы; упразднение автономии вузов; рост числа вузов (к началу 1940-х гг. в СССР насчитывалось более 4,5 тыс. вузов). 3. Утверждение принципа социалистического реализма в литературе и искусстве Социалистический реализм — официальный творческий метод, сложившийся в советской культуре в 1920— 1930-е гг. Писатели и художники, использовавшие этот метод, выполняя идеологический заказ, изображали в своих произведениях действительность, какая она должна быть в соответствии с социалистическим идеалом. 4. Демократизация культуры под лозунгами «Культуру — в массы!», «Искусство принадлежит народу!» Демократизация культуры — приобщение широких масс к ценностям культуры, прежде доступных лишь ограниченному числу представителей высших сословий. Создание системы культурно-просветительных учреждений: клубы, дома культуры, библиотеки, музеи. 1930-е гг.— портреты кисти М. В. Нестерова, П. П. Кончаловского, П. Д. Корина, скульптурная группа «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной, созданная для павильона СССР на Международной выставке 1937 г. в Париже. Крупнейшие явления музыкального искусства — произведения С. С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр Невский»), А. И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Д. Шостаковича, песни И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, В. И Соловьёва-Седова. Значительный шаг в своём развитии сделала кинематография: первый звуковой советский фильм «Путёвка в жизнь» (1931 г., реж. Н. И. Экк), фильмы «Чапаев» (реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы), «Александр Невский» (реж. С. М. Эйзенштейн), «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» (реж. Г. В. Александров) —*• создание фильмов, проникнутых оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Развитие эстрады (В. А. Козин, Л. О. Утёсов). Итоги и последствия культурной революции Итоги культурной революции: Ликвидация неграмотности населения. Создание единой системы народного образования. Формирование новой, советской интеллигенции: научной, инженерно-технической, художественной. Значительные достижения в области литературы и искусства. Развитие фундаментальной науки. Последствия культурной революции: Идеологизация духовной жизни, насильственное внедрение партийных норм понимания культуры — идеологическая изоляция страны. Использование крупнейших достижений фундаментальной науки прежде всего в интересах ВПК, идеологизация научных исследований. Неравномерность в развитии различных отраслей науки и техники. Развитие национальных культур народов СССР. Ликвидация неграмотности, создание системы образования Перед Октябрьской революцией почти 70 % взрослого населения оставалось неграмотным. Большевиками в 1920 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Её деятельность имела позитивные результаты. К середине 1920-х гг. количество грамотного 32 населения выросло вдвое, составив 60,9 %. Однако разрыв в уровне грамотности между городом и деревней, мужчинами и женщинами всё ещё сохранялся. В конце 1930-х гг. завершилось формирование советской системы образования. Её основой стала всеобщая 7-летняя средняя школа (с 1937 г.), также существовало среднее специальное образование. Университеты стали доступными для всех социальных групп. Для рабочей молодёжи открывались специальные рабочие факультеты — рабфаки. Государство и церковь в СССР в 1918-1940-е гг. После февральской революции, в 1917 году, был созван Всероссийский Церковный Собор. Крупнейшим его деянием было восстановление Патриаршего управления Русской Церковью (было Синодальное управление). Митрополит Московский Тихон был избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925). Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. Причины гонений и репрессий: Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская Православная Церковь была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств. Советская власть, рассматривая религию как общественный пережиток, считала, что все религиозные представления неизбежно уйдут из сознания людей по мере социально-экономического развития общества. Русская Православная Церковь, являясь государственной Церковью, обладала значительным имуществом. К началу Второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои обязанности. Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений лишь несколько сотен храмов. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести. Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную Церковь в качестве народной моральной силы. Для богослужений открылись храмы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества - она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии и финансирования. Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и Церкви в "патриотическом единении", была встреча Сталина 4 сентября 1943 года с иерархами Русской Православной Церкви - митрополитами Сергием, Алексией и Николаем. На Соборе епископов 1943 г. митр. Сергий был избран Патриархом, а на Поместном Соборе 1945 г.- митр. Алексий. С этого исторического момента начался короткий период "потепления" в отношениях Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции. В 1948 в Москве было созвано масштабное Всеправославное совещание, после чего Русская Церковь была привлечена к активному участию в развернутому по инициативе Сталина международному движению "борьбы за мир и разоружение". В дореволюционной России господствующее положение занимала православная церковь, являвшаяся частью государственного аппарата и возглавлявшаяся Синодом.       1. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в качестве государственной 1918 г.— закрытие всех антибольшевистских изданий. Осень 1922 г.— высылка из России 150 крупнейших учёных, философов, историков, экономистов, не разделявших идеологические установки большевиков («философский пароход»). 1922 г.— создание Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит) — главного органа советской цензуры (существовал до 1991 г.). Антицерковная пропаганда: 1925 г.— учреждение «Союза воинствующих безбожников» (существовал до 1947 г.) — цель: борьба с религией, закрытие и разрушение церквей. Создание сети рабочих клубов, изб-читален, библиотек, обязанных (с 1924 г.) пропагандировать «основы ленинизма». 1938 г.— выход «Краткого курса истории ВКП(б)» — обязательного ориентира в толковании истории и в общественно-политических исследованиях. 2. Создание социалистической системы образования. Обеспечение всеобщего начального образования Ликвидация неграмотности населения: 1919 г.— декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России» (от 8 до 50 лет); 1920 г.— создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности; 1923 г.— учреждение Общества «Долой неграмотность»; создание пунктов ликвидации безграмотности (ликбезы) и рабочих факультетов (рабфаки), готовивших молодёжь к поступлению в вузы; середина 1930-х гг.— ликвидация неграмотности населения в возрасте от 8 до 50 лет. Перестройка системы образования: национализация учебных заведений; ликвидация сословной системы образования; установление новых принципов школьного образования — возникновение единой советской трудовой школы двух ступеней: начальная 4-летняя школа (I ступень), 7-летняя школа в городах, школа крестьянской молодёжи, школа II ступени (5—9 классы); — общедоступность образования; — бесплатность обучения; — совместное обучение мальчиков и девочек; — обучение на родном языке. 1921 г.— создание школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) преимущественно для рабочих подростков с профессиональной установкой и сохранением общеобразовательных знаний в объёме 7-летней школы; распространение образования без отрыва от производства (вечернее, заочное, курсы, кружки и т. п.); 1930 г.— введение обязательного 4-летнего образования (повсеместно), 7-летнего (для городов и промышленных районов); середина 1930-х гг. — установление строгого внутреннего распорядка в учреждениях народного образования — единые учебники, экзамены, аттестаты зрелости, дипломы и т. д.; организация учебных заведений для подготовки советских и партийных кадров — коммунистических университетов; создание Института красной профессуры в Москве — подготовка марксистских кадров для высшей школы; упразднение автономии вузов; рост числа вузов (к началу 1940-х гг. в СССР насчитывалось более 4,5 тыс. вузов). 3. Утверждение принципа социалистического реализма в литературе и искусстве Социалистический реализм — официальный творческий метод, сложившийся в советской культуре в 1920— 1930-е гг. Писатели и художники, использовавшие этот метод, выполняя идеологический заказ, изображали в своих произведениях действительность, какая она должна быть в соответствии с социалистическим идеалом. 4. Демократизация культуры под лозунгами «Культуру — в массы!», «Искусство принадлежит народу!» Демократизация культуры — приобщение широких масс к ценностям культуры, прежде доступных лишь ограниченному числу представителей высших сословий. Создание системы культурно-просветительных учреждений: клубы, дома культуры, библиотеки, музеи. 1930-е гг.— портреты кисти М. В. Нестерова, П. П. Кончаловского, П. Д. Корина, скульптурная группа «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной, созданная для павильона СССР на Международной выставке 1937 г. в Париже. Крупнейшие явления музыкального искусства — произведения С. С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр Невский»), А. И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Д. Шостаковича, песни И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, В. И Соловьёва-Седова. Значительный шаг в своём развитии сделала кинематография: первый звуковой советский фильм «Путёвка в жизнь» (1931 г., реж. Н. И. Экк), фильмы «Чапаев» (реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы), «Александр Невский» (реж. С. М. Эйзенштейн), «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» (реж. Г. В. Александров) —*• создание фильмов, проникнутых оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Развитие эстрады (В. А. Козин, Л. О. Утёсов). Итоги и последствия культурной революции Итоги культурной революции: Ликвидация неграмотности населения. Создание единой системы народного образования. Формирование новой, советской интеллигенции: научной, инженерно-технической, художественной. Значительные достижения в области литературы и искусства. Развитие фундаментальной науки. Последствия культурной революции: Идеологизация духовной жизни, насильственное внедрение партийных норм понимания культуры — идеологическая изоляция страны. Использование крупнейших достижений фундаментальной науки прежде всего в интересах ВПК, идеологизация научных исследований. Неравномерность в развитии различных отраслей науки и техники. Развитие национальных культур народов СССР. Ликвидация неграмотности, создание системы образования Перед Октябрьской революцией почти 70 % взрослого населения оставалось неграмотным. Большевиками в 1920 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Её деятельность имела позитивные результаты. К середине 1920-х гг. количество грамотного 32 населения выросло вдвое, составив 60,9 %. Однако разрыв в уровне грамотности между городом и деревней, мужчинами и женщинами всё ещё сохранялся. В конце 1930-х гг. завершилось формирование советской системы образования. Её основой стала всеобщая 7-летняя средняя школа (с 1937 г.), также существовало среднее специальное образование. Университеты стали доступными для всех социальных групп. Для рабочей молодёжи открывались специальные рабочие факультеты — рабфаки.   |