Контрольная работа по физиологии. 3 семестр физиология. Ii. Физиология системы крови. 1Состав крови, функции и количество крови

Скачать 2 Mb. Скачать 2 Mb.

|

|

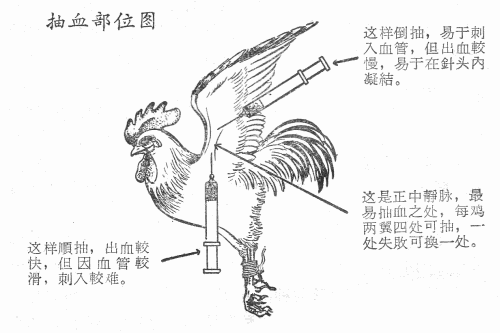

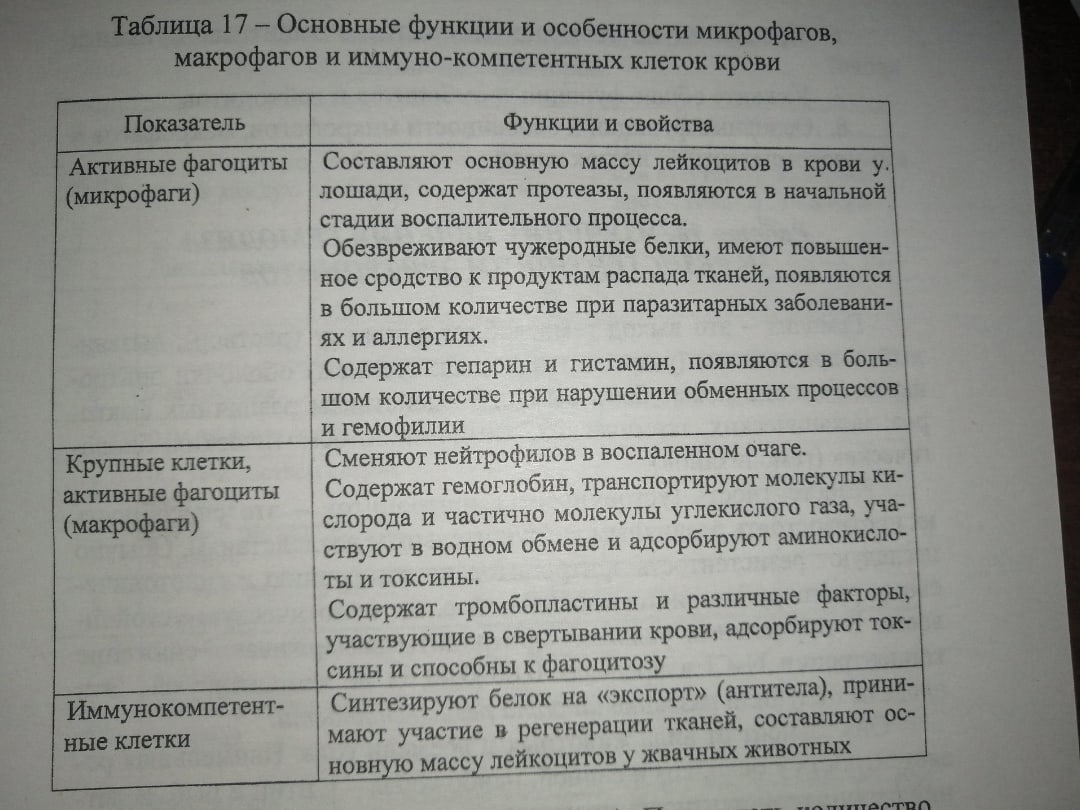

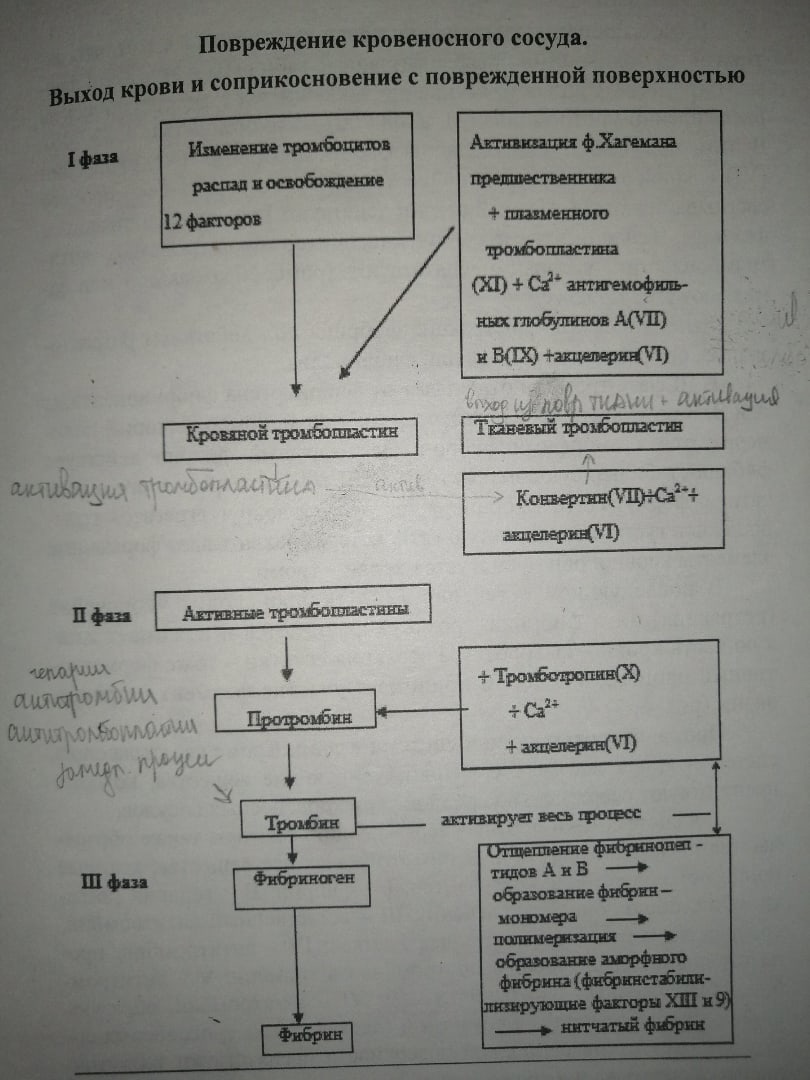

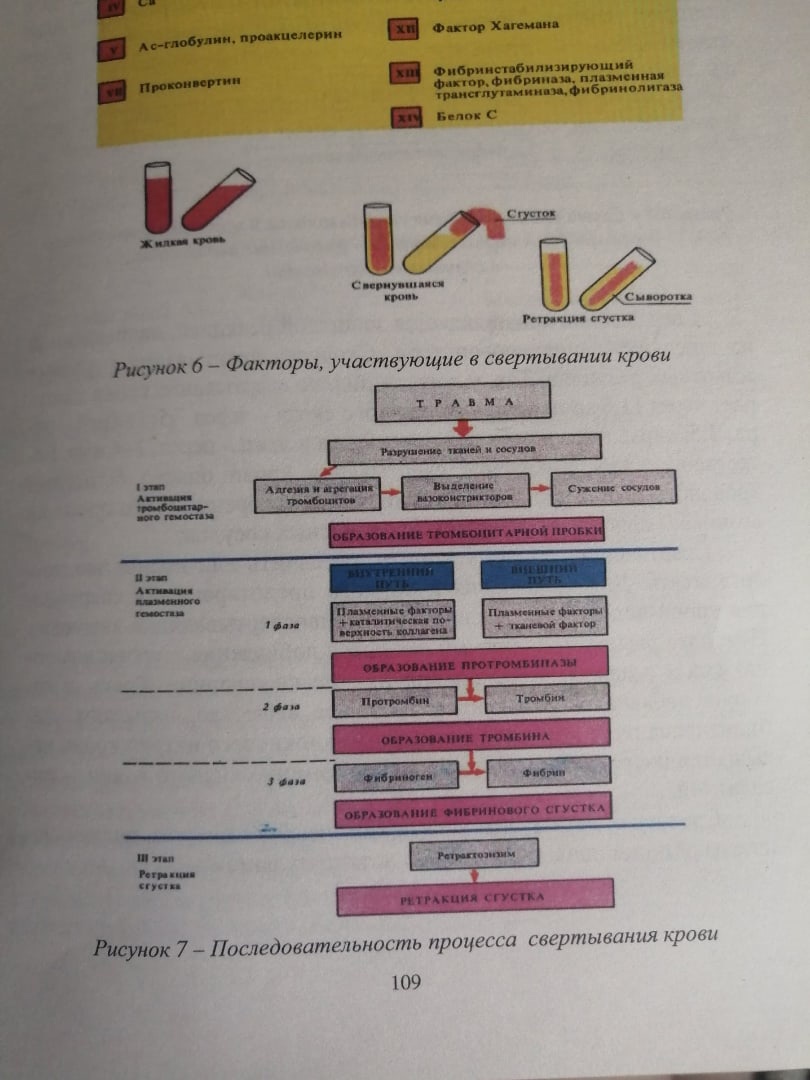

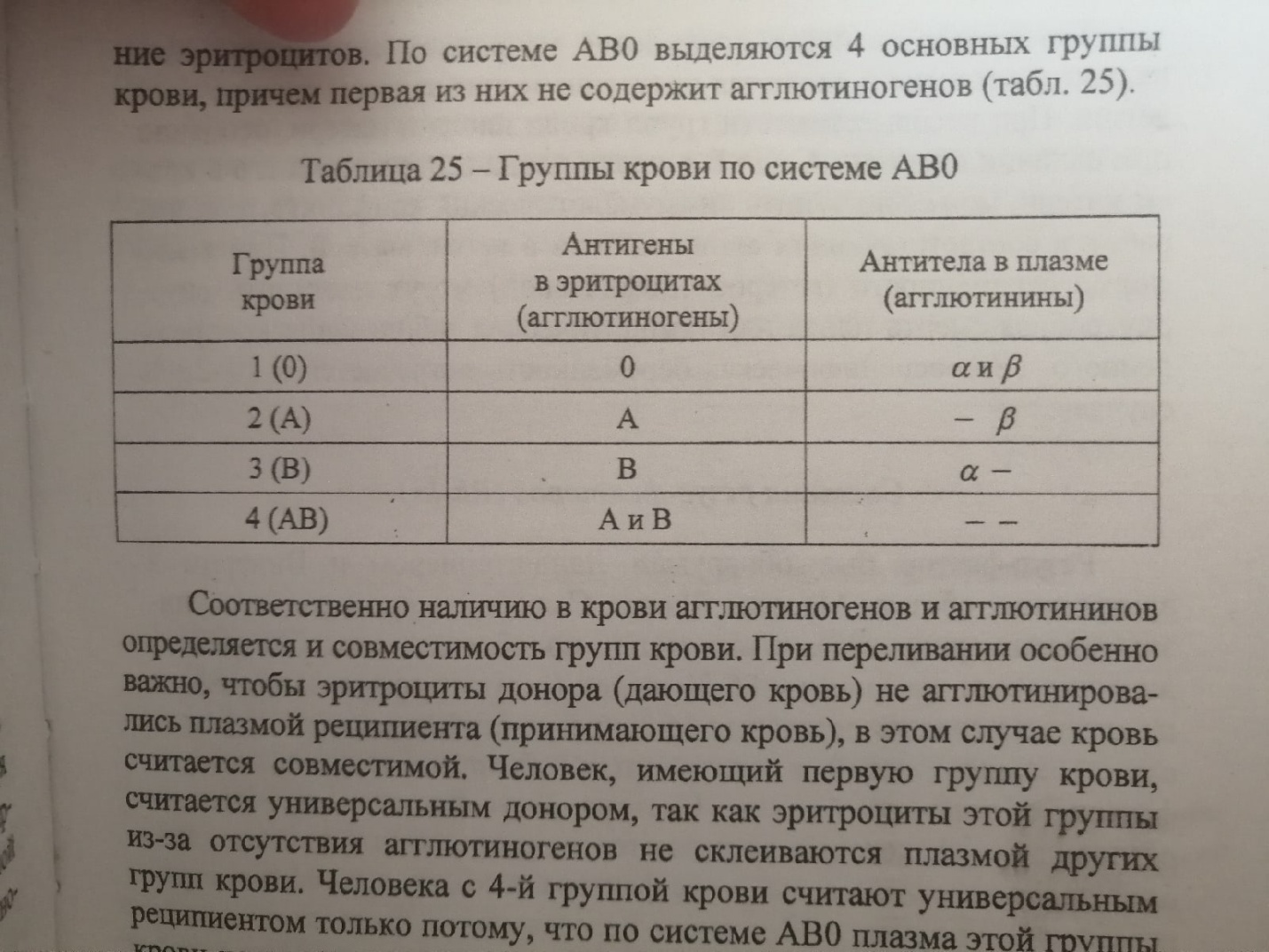

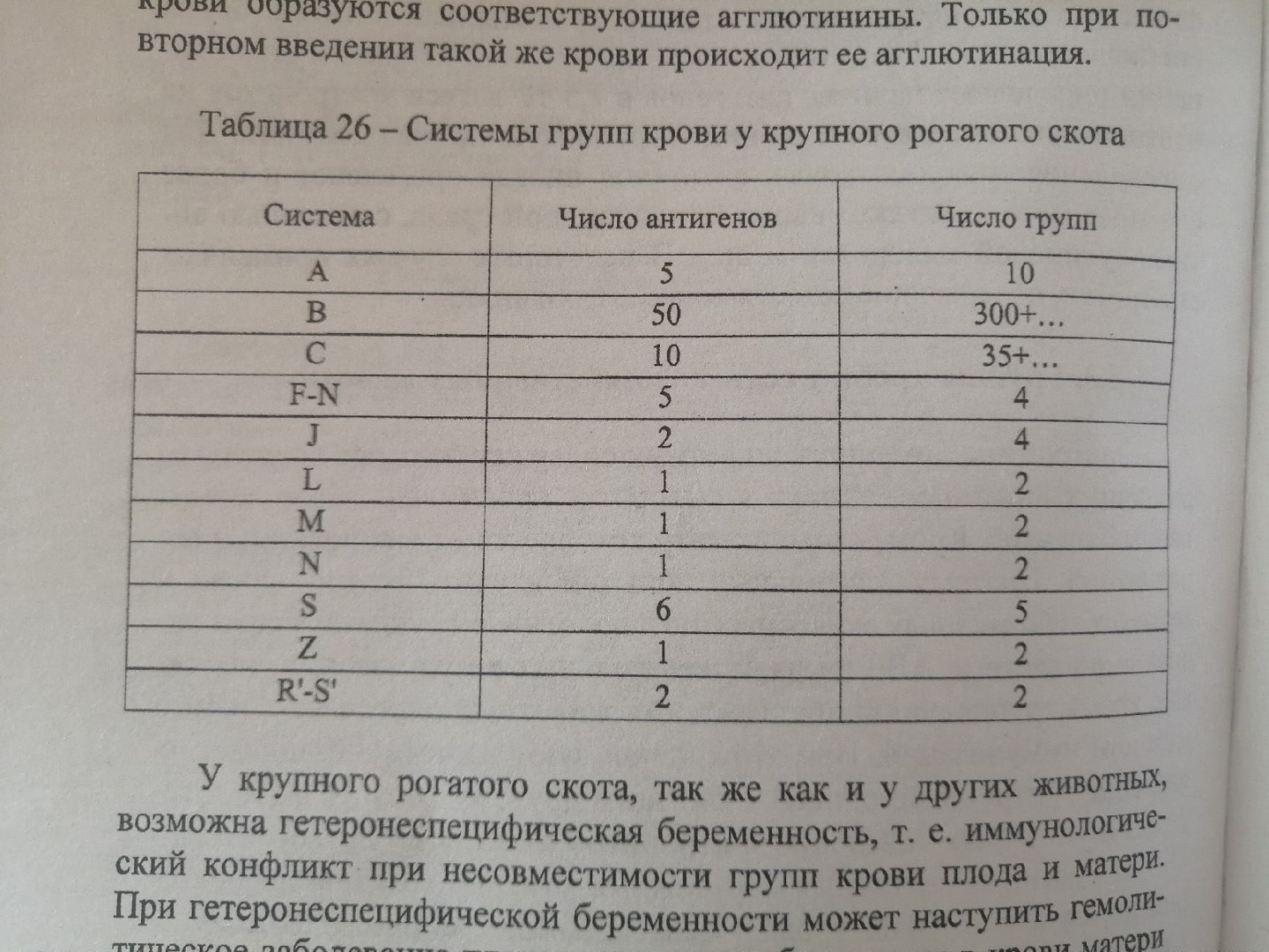

Глава II. Физиология системы крови. 1.1Состав крови, функции и количество крови. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов: эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Кровь является опорно-трофической тканью. В систему крови входят: кровь, органы кроветворения (селезенка, костный мозг, печень и лимф. Узлы) и нейрогуморальный аппарат. Функции крови: А) Трофическая – перенос питательных веществ к органам Б) Экскреторная – удаление конечных продуктов обмена веществ В) Респираторная – перенос крови к органам дыхания Г) Защитная – клеточный иммунитет (фагоцитоз лейкоцитов), гуморальный иммунитет (антитела), пропердиновая система (система сыворотки крови (белок пропердин), участвующая в неспецифическом иммунитете. Д) Терморегулирующая – кровь распределяет тепло по телу от работающих органов. Имеет высокую теплоемкость. Вызывает возбуждение центров рег. Тепла в продолговатом мозге и гипоталамусе. Е) Коррелятивная – связь между различными органами. Гомеостаз. Количество крови у животных. Депо крови. Чем интенсивнее обмен веществ, чем больше потребность в кислороде, тем больше крови у животного. У разных видов животных кровь составляет около 1/13 массы тела. У самцов крови больше из-за высокого содержания эритроцитов. У жирных животных крови меньше на 2-3%. У новорожденных крови и гемоглобина больше, с ростом происходит дегидратация организма. При беременности объем крови и гемоглобина увеличивается (у коров в начале стельного периода кол-во резко уменьшается, а потом возрастает постепенно). Общее количество крови сохраняется на примерно постоянном уровне. Если увеличивается, то жидкость уходит в ткани, и затем возвращается в кровь. Быстрая потеря 1/3 и 1/2 крови = смерть Постепенная потеря 3/4 крови = не ведет к смерти В нормальных условиях только часть крови циркулирует в сосудах, остальная – в депо: печень (20%), селезенка (16%), кожа (10%). По необходимости, кровь из депо (депонированная) поступает в кровоток. Кровь в сосудах (циркулирующая) передвигается быстрее депонированной (сокращаются сосуды => депонирующая кровь поступает в русло). Соотношение между д. и ц. кровью непостоянное. Взятие крови: Крс и лошади: небольшое кол-во: надрез ушной вены, большое кол-во: яремная вена (рис 1.)  рис 1. рис 1.Свиньи: малое кол-во: надрез большой ушной вены, большое кол-во: отсечение хвоста на 1-1,5 см. Собаки, кошки: малое кол-во: прокол мякиша ступни, надрез края уха, большое: пункция передненаружной плюсневой вены на голени (рис 2.).  рис 2. рис 2.Кролик: надрез/прокол ушной вены или пункция желудочка сердца. Птицы: сначала обработать противосвертывающим в-вом( быстрая свертываемость), прокол гребня или мягкой части ступни, большое кол-во: подкожная подкрыльцовая вена (рис 3.).  рис 3. рис 3.Рыбы: подкожная артерия или глубокая хвостовая. Лягушки: срезание концов пальцев лапки. Кровь без фибриногена не свертывается (дефибринированная кровь). Чтобы свертывания не было стабилизируют антикоагулянтом. 1.2 Физические свойства крови На форменные элементы приходится около 40-45% всего объема крови. При ее сгущении, меньшая часть приходится на плазму (водное голодание, отравление некоторыми веществами). Сгущение крови увеличивает ее вязкость. Вязкость крови зависит от форменных элементов и белков в крови. Наличие м коллоидов (плазма и др.) обуславливается величина статического и динамического натяжения крови, которое оказывает влияние на ее вязкость. Плотность крови меньше плотности эритроцитов (поэтому происходит оседание эритроцитов при прекращении свертывания). Плотность эритроцитов выше, чем у других элементов, поэтому у самцов показатели выше, чем у самок. Поверхностное натяжение создается коллоидными системами. Межмолекулярные силы образованы на основе притягивания-отталкивания, следственно, оно определяет среднее расстояние между молекулами. Так создается определенное стабильное поверхностное натяжение. Осмотическое давление крови – сила, вызывающаяся передвижением растворителя через полунепроницаемые мембраны из менее концентрированного раствора в более. Осмотическое давление в крови поддерживается на постоянном уровне благодаря осморецепторам, находящиеся в гипоталамусе, стенках сосудов и тканях. Их раздражение вызывает рефлекторное изменение деятельности выделительных органов. Чем больше концентрация растворенных веществ в жидкости (чем выше осмотическое давление), тем ниже температура замерзания. Осмотическое давление белков – онкотическое давление. Для величины осм. Давления важна подвижность молекул. Поэтому оноктическое давление меньше, чем давление растворенных в плазме солей. Оно способствует реабсорбции воды из тканевых пространств. Осмотическое давление крови = 0,8% р-р NaCl (изотонический/физиологический раствор) Раствор с концентрацией выше – гипертонический, ниже – гипотонический. Плазмолиз – процесс сморщивания эритроцитов, помещенных в р-р с высоким осмотическим давлением. Гемолиз – процесс увеличения в размере и лопанья эритроцитов, помещенных в р-р с низким осм. Давлением. Реакции крови строго постоянно. Сдвиг в кислую сторону – ацидоз, Ацидоз :газовый (накопление CO2, негазовый, компенсированный (уменьшение щелочи без смещения реакции), некомпенсированный. А в щелочную – алкалоз. Чтобы поддерживать постоянство реакции среды в крови имеются буферные системы, которые составляют резерв щелочей: А) Гемоглобиновая: самая мощная, в восстановленном состоянии – слабая кислота, в окисленном состоянии его свойства усиливаются. Переходит в оксигемоглобин в легких. Б) Карбонатная: угольная кислота и ее соли. При поступлении в плазму, анионы сильной кислоты взаимодействуют с ней и образуется соль, а ионы водорода слабую угольную кислоту. Далее распадается на воду и углекислый газ. В) Фосфатная: однозамещенный и двузамещенный фосфорнокислый натрий. Один ведет себя как слабая кислота, второй – слабая щелочь. Г) Белки плазмы крови: аморфные свойства. В основном обеспечивают кислотную емкость крови. Химический состав плазмы В плазме 90% воды и 10% сухих веществ. Сухие вещества разделяют на неорганические( макро-, микроэлементы) и органические вещества( белки и др.) Белки делятся на альбумины и глобулины фракции a,b,y. По назначению делятся на защитные, коагулирующие, транспортные, наследственно-информативные и резервные. Альбумины – простые глобулярные белки. Энергетический и пластический материал, резервный белок, транспортная функция, водный обмен, концентрация магния и кальция. Глобулины – простые глобулярные белки. Малоподвижны, делятся на a,b,y. Функции многообразны, y-глобулины образуют антитела при введении чужеродного белка. Защитные функции, b- могут выполнять свойства антител. Фибриноген – глобулин, принимающий участие в свертывании крови. Альбумины и глобулины образуются в печени, их соотношение друг к другу = белковый коэффициент. С возрастом увеличивается кол-во у-глобулинов и уменьшается кол-во альбуминов. У новорожденных y-глобулинов нет, они получают их с молоком матери. Чем больше глобулинов, тем быстрее оседание эритроцитов (глобулины адсорбируются на поверхности эритроцитов и снижают их заряд). Безазотистые органические соединения плазмы: Глюкоза – основной энергетический материал, транспортируемый током крови. Повышение глюкозы в крови – гипергликемия, понижение – гипогликемия. Также имеются липиды( изменяются в зависимости от поступления из жкт), жиры, фосфатиды, холестерин и т.д. Есть пигмент лютеин – плазма желтого цвета. У жвачных есть каротин, у птиц ксантофилл. Есть витамины, гормоны, углеводы и др. 1.3 Морфологический состав крови Эритроциты. В свободном состоянии имеют форму двояковогнутого диска с утолщенными краями, что увеличивает их удельную поверхность. В состав входит 60-70% воды и 30-4-% сухих веществ. Чем меньше эритроцит, тем выше его функциональная значимость (но увеличивается содержание белково-липидных веществ, что неэкономно). Оболочка эритроцита состоит из наружного и внутреннего мономолекулярных белковых слоев и одного бимолекулярного среднего фосфолипидного слоя. Белковый слой – гидрофильные свойства, липидный – гидрофобные. Оболочка эритроцита односторонне проницаема (легко пропускает анионы, но для катионов избирательна). Гемоглобин расположен в определенном порядке, перпендикулярно к мембране. Также имеются различные ферменты, обеспечивающие функции эритроцита. Имеются углеводы, например, глюкоза, расщепляющаяся до молочной кислоты Форма эритроцитов поддерживается благодаря эритромиозину и стромактину. Гематокрит – процентное соотношение объема эритроцитов и плазмы. Гемоглобин – сложный цветной белок, состоящий из белковой и небелковой группы. По плотности после денатурации различают : HbA,HbF,HbP. А составляет основную массу гемоглобина у взрослого животного. Гемоглобин Р встречается только у зародышей. F и Р имеют кристаллы. Различная форма кристаллов зависит от белкового компонента. Синтезируется гемоглобин на рибосомах эритробластов, находящихся в красном костном мозге. Синтез гемоглобина происходит быстрее, чем синтез других белков, поэтому только при голодании замечается замедление данного процесса. Гемоглобин соединяется с О2 и превращается в оксигемоглобин, также может образоваться более стойкое соединение карбоксигемоглобин( с угарным газом) и карбогемоглобин. При действии сильных окислителей и ядов гемоглобин окисляется и превращается в метгемоглобин, который не может связываться О2. Старые эритроциты захватываются клетками ретикулярно-эндотелиальной системы и разрушаются. Гемоглобин распадается на гем и глобин. Глобин разрушается как любой белок, а гем подвергается превращениям. Железо окисляется и переходит в соединение для построения гемоглобина. Остальная часть подвергается превращениям и выводится из организма с мочой и калом. Гемолиз – это выход гемоглобина из эритроцита путем разрушения клетки. Микросфероцитоз – увеличение проницаемости эритроцита и утолщение его стенок. Лейкоциты. Сравнительно большие бесцветные ядерные клетки крови, образуются в ккм и лимфоидной ткани. Большинство может свободно передвигаться и поглощать инородные тела. В цитоплазме содержат гидролитические ферменты, расщепляющие белки, липоиды и углеводы. Участвуют в пищеварении и иммунитете. Увеличение лейкоцитов – лейкоцитоз, уменьшение – лейкемия. Лейкоцитоз бывает физиологические (изменение функционального состояния организма) и патологический. Живут максимум 5-8 дней. Среди ЛИМФоцитов различают короткоживущие (В-лимфоциты) и долгоживущие формы (Т-лимфоциты). Фагоцитоз. Механизм этого движения заложен в наличие сократительного белка и изменением состояние цитоплазмы. Передвижение лейкоцита, вызванное действием хим агента – хемотаксиз. Если фагоцит приближается, то хемотаксиз положительный, если отдаляется, то отрицательный. Фазы фагоцитоза: А) приближение лейкоцита к агенту Б) Прилипание к инородному телу В) поглощение внутрь путем выпячивания псевдоподий Г) переваривание тела освободившимися из лизосомы ферментами  Тромбоциты. Мелкие безъядерные кровяные тела. Разделяют 2 зоны: бесструктурная гиалиновая (наружная) и гранулярная (внутренняя). Гранулы имеют тромбопластин. Разделяют юные, зрелые и старые формы. Также, округлые, распластанные, вакуолизированные и звездчатые. Тромбоциты прилипают к чужеродной поверхности. Способны соединяться и склеиваться между собой. После распада грануломер служит опорным центром для формирования нити фибрина. Вязкий метаморфоз заканчивается распадом тромбоцитов. Содержат серотонин, сужающий сосуды. Также, они способны к фагоцитзу и пиноцитозу. Их количество увеличивается во время интенсивного пищеварения или беременности. Срок жизни 5-8 дней. Разрушаются в селезенке и клетках ретикулярно-эндотелиальной системы. Тема 5. Свертывание крови. Группы крови. Сущность свертывания крови заключается в ферментативном превращении глобулярного белка плазмы фибриногена в нитчатую форму фибрина и образования сгустка крови, закрывающей поврежденный сосуд. В органищме имеются 2 защитные системы: свертывающая и противосвертывающая. Свертывание крови проходит в 3 фазы: Изменение тромбоцитов и образование активного тромбопластина Образование фермента тромбина Образование фибрина В свертывании принимают участие дополнительные вещества . I – фибриноген: белок глобулиновой фракции, синтезируется в печени и клетках ретикулоэндотелиальной системы. Растворяется в NaCl и изотоническом р-ре. II – протромбин: глюкопротеид плазмы крови, предшественник тромбина. Превращается в тромбин под действием активаторов. В сыворотке инактивируется. Синтезируется в рибосомах печеночных клеток при участии витамина К. Антивитамин К – дипумарин (нарушает процесс образования тромбина) III – тромбопластин: есть кровяной и тканевый. Кровяной образуется из тромбопластического фактора и плазменного предшественника тромбопластина. Тканевой из белково-липидных поврежденных тромбоцитов предшественников. Тканевой предшественник содержится во всех тканях, но в мозговой особенно активна его липидная (состоит из холестерина, фосфолипидов и т.д.) часть. В активации участвует конвертин. IV – ионы кальция: при пониженном содержании Са в крови нарушается процесс свертывания. Принимает участие во всех 3х фазах свертывания. Его содержание регулируется гормоном паращитавидной железы. Доп коагулянты: V – проакцелерин: глобулин плазмы крови. Вступает в соедиение с тромбином, и это соединение резко ускоряет процесс активации протромбина. VII – проконвертин: в-глобулин плазмы крови. При действии тромбопластина он превращается в конвертин, активируя тканевый тромбопластин VIII – антигемофильный глобулин А: белок в-глобулиновой фракции, тромбопластиноген. При недостатке гена образуется гемофилия. Антигемофильный ген передается с Х хромосомой. IX – антигемофильный глобулин В: в плазме в неактивном состоянии, активируется в процессе свертывания. Недостаток его обусловлен наследственными заболеваниями, не восстанавливающимися введением глобулина А. Гемофилия В обнаружена у собак. X – тромботропин: а-глобулин, образуется в печени при участии витамина К. Активирует тканевый и кровяной тромбопластин XI – плазменный предшественник тромбопластина: белок в-глобулиновой фракции. Недостаток – 3 тип гемофилии, отмеченный в циррозах печени. Необходим для активации IX и XIII факторов XII – контактный фактор Хагемана: ускоряет свертываемость крови XIII – фибринстабилизирующий: активизируется тромбином в присутствии ионов Са и вызывает полимеризацию фибрина. Кроме плазматических факторов, выделяют вещества, входящие в состав тромбоцитов: Ускоритель превращения протромбина в тромбин Фибринопластинчатый фактор Тромбопластинчатый фактор Ингибитор гепарина Фибриногеноподобный фактор Ретрактоэнзим Антифибринолитический фактор Серотонин Фибринстабилизирующий фактор Антитромбопластический фактор Антипросветляющий фактор Фибринолитический фактор В состав плазмы также входит фибринолизин и стрептокиназа. Их используют в лечении тромбозов. Схема процесса свертывания крови   Противосвертывающая система крови. Содержит антикоагулянты: I - фибрин II - гепарин III – естественный антитромбин IV - антитромбин V – антитромбин, обнаруженный при ревматизмах VI – антитромбин, обнаруженный при фибренолизе. Кроме того, гладкая стенка сосудов и отсутствие инородной поверхности препятствует развитию процесса свертывания крови. Для замедления и полного предотвращения свертывания используют антикоагулянты. Лимоннокислые (кровь цитратная) и щавелевокислые соли (оксолатная), а также гепарин. Любое хим вещество, исключающее из реакции Са, является антикоагулянтом. Гормоны – тироксин, тиреотропный г-н. Ускорение свертывания: тромбин, препарат из крови, а также вытяжки из свежей ткани. Во время операций прикладывают к кровоточащей поверхности поврежденной ткани. Гормоны – адреналин, кортизол. Активация симпатической н/с ускоряет свертываемость крови путем выведения из печени гемокоагулянтов. Раздражение блуждающего нерва замедляет свертываемость. Влияние оказывают центры гипоталамуса, подкорковых узлов и кбп. На изменение скорости свертывания крови можно выработать условный рефлекс. Антигены и антитела. В белково-липидной оболочке содержится большое количество эритроцитов, специфических веществ, которые при парэнтеральном введении в чужой организм вызывают образование антител. Образующиеся антитела строго специфично взаимодействуют с антигенами, вызывая их склеивание, осаждение или растворение. Эритроцитарные антигены разделяются на 2 типа: видовые (обнаруживаются при введении единиц эритроцитов в кровь другого вида животных, с образованием антител (агглютининов)) и групповые (обнаружены при внутривидовом введении). В обоих случаях образование антител – защитная реакция на вторжение чужеродного белка. Эритроцитарными антителами являются у-глобулины. Они делятся на полные (вызывают агглютинацию эритроцитов вне организма в солях) и неполные (в коллоидных р-рах). Полные делятся на холодовые и тепловые (ниже и выше температуры тела). По специфичности эритроцитарные антитела делятся на: А) гетероантитела – видовые Б) изоантитела – групповые, в пределах 1 вида По механизму образования: А) естественные – образуются в крови без контакта с антигеном Б) иммунные – в ответ на введение антигена Кровь человека разделена на 15 систем, но только 9 используются. У крс – 13, овец – 16, свиней – 17, лошадей – 9, кур – 14, кроликов – 8, собак – 8, кошек – 3. Группы крови принято обозначать по эритроцитарным антигенам и их сочетаниям. Антигены обозначают латинскими буквами. Система АВ0. Имеет 2 агглютиногена, обозначенных буквами А и В, их отсутствие – 0. Естесственные агглютинины обозначены а- и в-. При взаимодействии одноименных агглютиногенов и агглютининов происходит агглютинация – склеивание эритроцитов. При переливании важно, чтобы эритроциты донора не агглютинировали с плазмой реципиента. Агглютиноген А не одинаков по активности у разных индивидов, делится на А1,А2,…А7. А1 самый слабый. Агглютиногены А и В находятся во всех органах и тканях. При несовместимости группы крови матери и плода (например наличие А и В в крови у плода, и отсутствие их у матери) может наступить «иммунологический конфликт». При такой форме беременности (гетероспецифической) может наступить аборт или гемолитические заболевания у плода. Система резус-факторов (Rh-hr). Система резус-факторов включает 6 разновидностей. Агглютиногены резус фактора не зависят от наличия групп АВ0 и передаются по наследству. В крови человека нет естественных агглютиногенов на резус фактор, они образуются у резус-отрицательных людей при введении резус-положительной. Они являются тепловыми и неполными антигенами. Антигены Rh в организме резусотрицательного человека вызывают образование соответсвующих антител, поэтому при повторном введении резус-положительной крови может наступить гемотрансфузионный шок из-за агглютинации эритроцитов.  Группы крови у с/х животных. Эритроциты домашних животных содержат большое количество антигенов, однако в сыворотке очень мало естественных антител. Кроме того, титр колеблется от вакцинаций и переливаний. В настоящее время групповую принадлежность животных определяют методом иммунизации (изоиммунизация – переливание животным 1 вида и гетероиммунизация – переливание животным разных видов). У крс определены межпородные различия по группам крови и частота встречаемости отдельных групп крови в той или иной породе. Так как в крови у крс нет естественных агглютининов или они очень слабы, первое введение крови, несовпадающее по эритроцитарным антигенам не сопровождается агглютинацией. Образуются соответсвующие агглютинины. Только при повторном введении будет слипание. Возможна гетероспецифическая беременность.  У овец 16 групп крови. Также имеются породные различия и частота встречаемости антигенов. У свиней группы крови наиболее изучены, определены межпородные различия. Отдельные антигены имеют сродство с другими животными, в т.ч с человеком (А). У лошадей несколько систем крови, на отдельные антигены имеются слабые агглютинины. Есть случаи гетероспецифической беременности. У птиц нвиболее изучены системы крови. Они более реактивны, чем лошади, крс и т.д. Изучены генетические связи образования различных антигенов. Глава III. Система кровообращения и лимфообращения. Тема 6. Физиология работы сердца. Нагнетательная функция сердца основана на чередовании расслабления (диастолы) и сокращения (систолы) миокарда. Период, охватывающий одно сокращение и последующее расслабление сердца, называется сердечный цикл. Делится на 3 фазы: Систола предсердий (0,1с) и их диастола (0,7с) Систола желудочков (0,3) и их диастола (0,5) Общая пауза, расслабление и предсердий, и желудочков (0,4) Причиной открвания и захлопывания клапанов является разность давлений крови в полостях сердца и сосудах. Количество крови, которое выбрасывается сердцем за 1 минуту – минутный объем, который равен систолическому объему * число сокращений. Характеризует работоспособность мышцы и зависит от возраста, тренированности и вида животного. При систематической тренировке величина минутного объема возрастает за счет увеличение систолического объема, а у нетренированных животных за счет увеличения сокращений сердца. Свойства сердечной мышцы: Возбудимость: состояние утраты способности отвечать второй вспышкой возбуждения на искусственный раздражитель – абсолютная рефрактеронсть (от начала систолы до начала диастолы), после этого идет относительная рефрактерность (восстановление). При действии раздражителя в фазу относительной рефрактерности возникает внеочередное сокращение – экстрасистола. Затем, мышца отдыхает больше, чем при нормальной работе – компенсаторная пауза. В конце диастолы наступает полное восстановление и короткий период супернормальной возбудимости. Проводимость: возбуждение в каком-либо участке сердца охватывает всю сердечную мышцу. Это происходит благодаря атипичной мышечной ткани с нервными клетками. К проводящей системе относятся: Синоатриальный узел – место возникновения возбуждения в сердце. Водитель ритма. атриовентикулярный узел – в правом предсердии, от него берет начало пучок Гисса, который делится на ножки. Конечные разветвления – расположенная под эндокардом сеть волокон Пуркине. По разветвлениям проводящей системы возбуждение доходит до всей массы сердечной мышцы. Сократимость: поставщик энергии для этого АТФ и креатининфосфат. Автоматия сердца: способность тканей вощбуждаться под влиянием импульсов, возникающих в них самих – автоматизм. Автоматия разных отделов сердца неодинакова. Она убывает от основания к верхушке. Приспособление сердца к потребностям организма достигается сочетанным действием нервной и гуморальной регуляции. Основной механизм – саморегуляция (может быть на клеточном, органном системном уровне). Центры симпатических и парасимпатических нервов сердца лежат в продолговатом мозге, верхних грудных сегмента спинного мозга и шейных ганглиях. Блуждающий нерв, в зависимости от условий раздражения оказывает как отрицательный, так и положительный эффектна работу сердца. Адреналин действует на мембрану кардиомиоцитов. Раздражение симпатических нервов улучшает проведение возбуждения в сердце и повышает его возбудимость. Нервные центры, от которых идут к сердцу блуждающие нервы, находятся в постоянном возбуждении – центрального тонуса. По блуждающим нервам постоянно идет тормозящий импульс. Тонус центра блуждающего нерва обусловлен рефлекторными влияниями. Тонус вагуса меняется в зависимости от фазы дыхания (в конце выдоха – повышается => замедляется сердечная деятельность). Рефлекторная деятельность сердца всегда происходит в комплексе с рефлекторной регуляцией сосудистого тонуса. Важную роль играют рефлексы с устья полых вен (разница давлений). Также оказывают влияние гормоны, БАДы и электролиты. Методы исследования механических и звуковых проявлений сердечной деятельности:   7.Физиология кровеносных сосудов Движение крови по сосудам подчиняется общим законам гидродинамики. Кровь движется из области более высокого давления в область более низкого. Источником энергии для движения крови является сердце. Во время систолы желудочков оно передает запас потенциальной энергии крови, которая затрачивается на преодоление ее сопротивления о стенки сосудов и внутреннее трение. Часть энергии расходуется на растяжение стенок артерий, но затраченная энергия при последующем сокращении этих сосудов способствует дальнейшему передвижению крови. Через все артерии, вены и капилляры проходит одно и то же количество крови. Объем крови, протекающий через поперечное сечение сосудов 1 калибра за 1 минуту – минутный объем крови. Линейная скорость кровотока – расстояние, которое проходит частица крови за секунду. Она не зависит от удаления сосудов от сердца, а обусловлена плошадью поперечного сечения сосудов и объемом крови, проходящего по ним. Кровяное давление крови – гидростатическое давление крови на стенки сосудов. Делится на артериальное, венозное и капиллярное. Его величина зависит от: Работы сердца Объема и вязкости крови Тонуса сосудов Давление крови в артериях возникает из-за того, что кровь выбрасывается сердцем в артериальную систему, встречает сопротивление, препятствующее немедленному оттоку ее в капилляры. А/Д одна из важнейших физиологических констант в организме и поддерживается на постоянном уровне. В артериях давление колеблется в зависимости от фазы сердечного цикла. Во время систолы желудочков – поднимается, диастолы – опускается. Основное сопротивление в артериолах. К регуляторным системам относятся нервная и гуморальная системы. Артерии имеют 2ую иннервацию посредством которой меняется просвет сосудов. Сосудосущивающие – симпатическая система. Расширяющие – корешки парасимпатической. В норме кровеносные сосуды находятся под постоянным сосудосуживающим влиянием симпатических нервов, что вызывает их длительное сокращение. Центр регуляции в продолговатом мозге. Также влияние оказывают промежуточный мозг, лимбическая система и кбп. Наиболее важным регулятором тонуса сосудодвигающих центров является рефлекторные влияния с сосудистых рефлексогенных зон. Гуморальная регуляция: адреналин – сужает (коронарные артерии расширяетя), вазопрессин – сужает, ренин – сужает, серотонин – сужает, расширяют: ацетилхолин, гистамин, медулин, простогландины, брадикинин, атф, млочная и угольная кислоты. 8. Образование лимфы, тканевая жидкость. Тканевая жидкость. Эндотелий капилляров обладает специфической проницаемостью для жидкой части крови. Состав фильтрата отличается от плазмы крови, особенно по крупномолекулярным веществам, которые задерживаются эндотелием капилляров. Электролитный состав фильтрата полностью соответствует составу плазмы крови по этой части. В нем такое же содержание растворенных мелкомолекулярных веществ. Однако состав отличается от содержания белков в плазме крови, так как при нормальных условиях поницаемости они с трудом проходят через эндотелий капилляров. В результате фильтрации происходит сгущение крови, увеличение содержания белка в плазме, что повышает онкотическое давление. Повышение онкотического давления препятствует выходу жидкой части крови. Капиллярный фильтрат с растворенным в нем кислородом и пит веществами проникает в межклеточные пространства, заполненные макромолекулярными структурами, и составляет тканевуюжидкость. Здесь путем диффузии и активной деятельности клеточных мембран происходит обмен веществ. Большая часть тканевой жидкости вместе с продуктами обмена возвращается в кровь в венозной части капилляра. Таким образом, выход тканевой жидкости и ее возвращение обусловлены взаимоднйствием давления крови, проницаемости капилляра, давления плазмы крови и тканевой жидкости. Не вся жидкость полностью возвращается в венозную часть капилляра. Часть жидкости поступает в лимф капилляры и превращается в лимфу. Образование лимфы. лимфатические капилляры построены из одного слоя крупных эндотелиальных клеток, которые фиксированы к коллагеновым фибриллам стропными филламентами. Они не имеют мембраны. Эндотелий лимф капилляров обладает проницательностью избирательной. Изменение проницаемости происходит под действием тех же факторов, что и кров сосудов, однако механизм расширения межклеточных соединений несколько различается и зависит от особенностей строения лимфатического капилляра. Всасыванию в лимф капилляры способствует сокращение окружающих мышц. При осуществлении транспорта веществ через эндотелиальный слой имеет значение их химический состав, так как одни вещества легко проникают в полость капилляра, а другие нет. Лимфа получается из крупных протоков, представляет собой желтоватую жидкостью. В ней меньше белка, чем в плазме крови. Из белков преимущетсвенно входят альбумины, меньше – глобулины. Есть фибриноген и коагулянты некоторые. Есть ферменты и антитела, глюкоза, органические вещества и небелковый азот. Лимфа делится на центральную периферическую. Принято считать, что в лимф сосудах и узлах лимфы столько же, сколько в данный момент циркулирующей крови. Тема 9. Физиология дыхания Дыхание – совокупность процессов, в результате которых происходит потребление организмом кислорода и выделение углекислого газа. Дыхание объединяет следующие процессы: Обмен воздуха между внешней средой и альвеолами легких Обмен газа между альвеолами и кровью Транспорт газов кровью Диффузия в тканях Потребление кислорода клетками и выделение углекислого газа 1.1Внешнее дыхание = обмен воздуха между внешней средой и альвеолами легких осуществляется благодаря чередованию вдоха и выдоха. При вдохе сокращаются дыхательные мышцы, приподнимаются ребра, купол диафрагмы опускается и сокращается, органы брюшной полости отодвигаются вниз – увеличивается объем грудной клетки. Увеличение объема легких приводит к уменьшению давления в их полости, поэтому атмосферный воздух поступает в них. Различают реберный и брюшной тип дыхания. При акте выдоха наступает расслабление межреберных мышц и мышц диафрагмы, она поднимается, давление в полости легких становится выше атмосферного и воздух выходит наружу. Определенное значение имеет динамика отрицательного внутриплеврального давления. В нормальном состоянии висцеральный листок прилегает к париетальному. Так как внутриплевральное пространство изолировано от окружающей среды в нем создается отрицательное давление. Во время выдоха оно уменьшается, во время вдоха увеличивается. При повреждении грудной полости воздух может попасть в плевральную полость. Это называется пневмотораксом. Альвеолы легких покрыты изнутри нерастворимой в воде тонкой пленкой фосфолипида – сурфактантом. Она стабилизирует силы поверхностного натяжения. Существуют такие понятия как ЖЕЛ – жизненная емкость легких. Является показателем подвижности легких и грудной клетки. Наибольшее количество воздуха, которое можно выдохнуть после максимального вдоха. До – дыхательный объем. Кол-во воздуха, которое вдыхают и выдыхают при спокойном дыхании. Связан с поддержанием парциального уровня кислорода и угл. Газа. ФОЕ – функциональная остаточная емкость. Кол-во воздуха, остающееся в легких после спокойного выдоха. Благодаря этому остатку выравнивается колебание газов. В стенке бронхов имеется кольцевая гладкая мускулатура, суживающая их просвет. Гладкие мышцы бронхиол иннервированы блуждающим и симпатическими нервами. Раздражение блуждающего – сокращение мускулатуры и сужение бронхов, а симпатической наоборот. 1.2Диффузия газов в легких и транспорт кровью. Переход газов из воздуха в жидкость и жидкости в воздух происходит за счет разницы парциального давления этих газов в воздухе и жидкости. Парциальное давление это часть общего давления газовой смеси, приходящаяся на долю того или иного газа. Обмен газов происходит в альвеолах. Их стенки очень тонки, и газы с легкостью диффундируют через них из полостей альвеол в капилляры. Кровь пребывает в альвеолах не более 2 с. Максимальное количество кислорода, которое может быть поглощено 100 мл крови называется удельной кислородной емкостью. Она зависит от содержания гемоглобина в крови. Основной переносчик кислорода в крови – гемоглобин. Он связывается с кислородом, образуя оксигемоглобин только при высокой концентрации кислорода в крови. Иная картина наблюдается в капиллярах. Поскольку для обеспечения нормального хода обменных процессов нужно много кислорода, концентрация этого газа там падает. В связи с этим кислород диффундирует из плазмы крови капилляров в окружающую ткань. => отщепление кислорода приводит к восстановлению гемоглобина из оксигемоглобина. Такие факторы как уровень температуры, что особенно важно, повышение напряжения углекислого газа влекут за собой повышение водородных ионов в плазме и сродство гемоглобина к кислороду снижается. Возрастает количество кислорода, освобождаемого кровью. 1.3Регуляция дыхания Автоматизм дыхания обеспечивается импульсами в стволе головного мозга, когда дыхание регулируется сознательно – подключается кбп. В ретикулярной фармации продолговатого мозга есть дыхательный центр с инспираторными и экспираторными частями. В верхних отделах варлиева моста есть пневмотаксический центр, контролирующий центры вдоха и выдоха. Между нейронами вдоха и выдоха существуют реципрокные отношения. Гуморальными влияниями являются реакции на количество кислорода и углекислого газа в крови хеморецепторами. Также влияют гормоны. Вентиляция возрастает при поступлении в кровь адреналина и повышении уровня прогестерона. Неспецифические факторы: Резкие перепады температур возбуждают дыхательный центр Изменения температуры тела увеличивают вентиляцию легких Боль (у новорожденных болевые раздражители стимулируют дыхание) Повышение ад приводит к торможению нейронов, уменьшая глубину и частоту дыхания |