экология. Экология_ТБбд_Аъзамов.М.doc. Институт инженерной и экологической безопасности

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» _____Институт инженерной и экологической безопасности________ (наименование института полностью) 20.03.01 Экология___________ практические задания по дисциплине (учебному курсу) «Экология» (наименование дисциплины (учебного курса) Вариант ____ (при наличии)

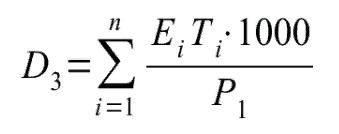

Тольятти 2023г. Задание 1. Рассчитать демографическую ёмкость территории Данные для расчета ДЕТ Таблица 1

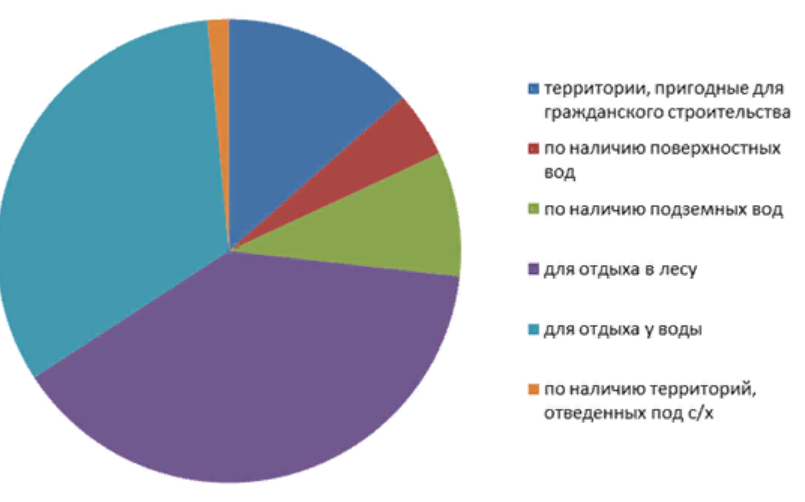

2. Рассчитать частную демографическую емкость по наличию территорииD1 Демографическую ёмкость территории определяют как наименьшее иззначений частных демографических ёмкостей по наличию территории,водных ресурсов, подземных вод, рекреационных ресурсов (для отдыха влесу, для отдыха у воды), по условиям создания пригороднойсельскохозяйственной базы. По наличию территории: где D1 – частная демографическая ёмкость, чел.; Т – площадь территории, для которой рассчитывается демографическаяёмкость; Н – ориентировочная потребность в территории 1000 жителей (Н = 20–30 га). D1.1=  D1.2=  D1.3=  3 Рассчитать частную демографическую емкость по наличию водныхресурсов D2. где D2 – частная демографическая ёмкость, чел.; Pi – минимальный расход воды в i-ом водотоке при входе в район,которую можно изъять для рассматриваемой территории из общего водохозяйственного бассейна, м3/сут; К – коэффициент, учитывающий необходимость разбавления сточныхвод (для наших широт К = 0,1); Р – нормативная водообеспеченность 1000 жителей, м3/сут (2000м3/сут). Минимальный расход воды Pi (м3/сек) рассчитывается по формуле: Pi = B ∙ h ∙ v где В – минимальная ширина реки (определяется как треть шириныреки в паводок); h – средняя глубина реки в межень; v – скорость течения, м/с. D2.1=  D2.2= D2.2= D2.3= D2.3= 4 Рассчитать частную демографическую емкость по наличию подземныхвод D3.  где D3 – частная демографическая ёмкость, чел.; Еi – эксплуатационный модуль подземного стока i-го участка, м3/сут(площадь Тi в данном случае равна 1) Р1 – нормативная водообеспеченность 1000 жителей, м3/сут (2000м3/сут). D3.1=  D3.2=  D3.3=  5 Рассчитать частную демографическую емкость по рекреационнымресурсам (для отдыха в лесу) D4. где D4 – частная демографическая ёмкость, чел.; Т – площадь территории района, га; L – коэффициент лесистости района, %; К – доля рекреантов в летний период (К = 0,4); Н– ориентировочный норматив потребности 1000 жителей врекреационных территориях, в среднем Н = 2 км2; М – коэффициент распределения отдыхающих в лесу и у воды (0,85–0,90 для умеренного климата, 0,3–0,4 для жаркого климата); D4.1= 113 *0,5*0,45*1000/(0,4*2*0,9)=35 313 чел D4.2= 532 *0,5*0,32*1000/(0,4*2*0,9)=118222 чел D4.1= 216 *0,5*0,52*1000/(0,4*2*0,9)=78 000 чел 6 Рассчитать частную демографическую емкость по рекреационнымресурсам (для отдыха у воды) D5.  где D5 – частная демографическая ёмкость, чел.; Ri – длина i-го водотока, пригодного для купания, км; F – коэффициент, учитывающий возможность организации пляжей (влесной зоне F = 0,5); КП – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в пляжах,км (КП = 0,5); М1 – коэффициент распределения отдыхающих у воды и в лесу (0,10–0,15 для умеренного климата). D5.1 =  чел челD5.2 =  чел челD5.3 =  чел челТаким образом, по условиям организации отдыха у воды, рекреационные ресурсы района 1. способны без ущерба вынести нагрузку 220 000 человек, ресурсы района 2. способны без ущерба вынести нагрузку 340 000 человек, ресурсы района 3. способны без ущерба вынести нагрузку 360 000 человек, то есть находятся в норме. 7 Рассчитать частную демографическую емкость по условиям созданияпригородной сельскохозяйственной базы D6. где D6 – частная демографическая ёмкость, чел.; Тсх – площадь территории района, благоприятной для ведения сельскогохозяйства, га; q – коэффициент, учитывающий использование сельскохозяйственныхзапасов под пригородную базу, в среднем составляет 0,2–0,3; h – ориентировочный показатель потребности 1000 жителей района вземлях пригородной сельскохозяйственной базы, га (h = 500-2000). D6.1=  D6.2=  D6.3=  8. Демографическая емкость территории определяется как наименьшее изполученных D, поэтому, сравнив D1, D2, D3, D4, D5, D6, определите ДЕТдля каждой территории из трех вариантов. Таблица 2. Расчет ДЕТ (тыс.чел)

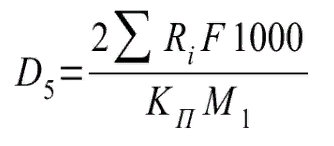

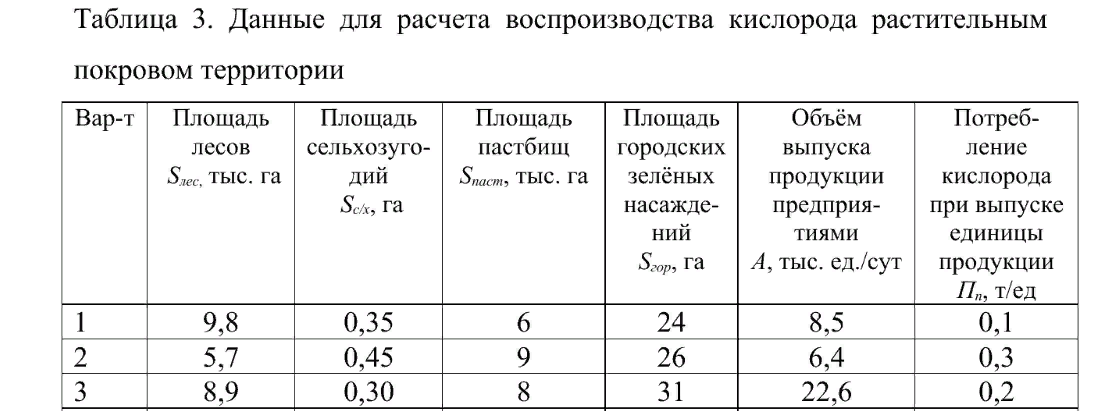

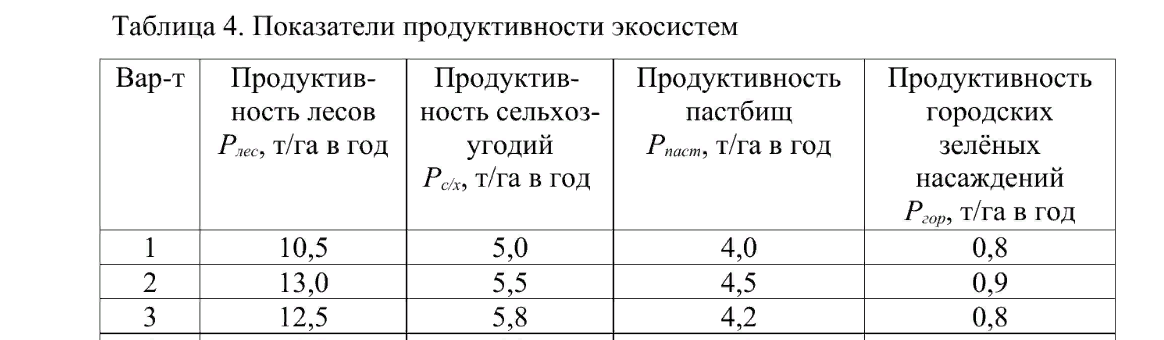

9. Сделайте вывод о ДЕТ по каждой территории из трех, насколько запас для роста населения и обеспечения качества жизни есть у каждой территории. Таким образом, наибольшая демографическая емкость в районе, по показателям отдыха у воды и отдыха в лесу. Наименьшая емкость по наличию сельскохозяйственной базы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что демографическая емкость не нарушена, наблюдается нехваток сельхоз угодий, поэтому нагрузка на эту отрасль заметна. Следовательно,необходимо проводить мелиоративные мероприятия, а природоохранные мероприятия на таких территориях сводить к восстановлению городских парков, озеленению улиц и переулков, создание особо охраняемых природных территорий, так как в данных районах их мало.  Задание 2. Рассчитать репродуктивную способность территории по кислороду. ПК=1 ,45⋅( S лес⋅P лес+S с /х⋅Pс /х+S паст⋅Pпаст+S гор⋅P гор) , 1 ПК= 1.45*( 9.8*10.5 + 0.35*5.0 + 6*4.0 + 24*0.8 ) = 214.38 2 ПК= 1.45*( 5.7*13.0 + 0.45*5.5 + 9*4.5 + 26*0.9 ) = 203.69 3 ПК= 1.45*( 8.9*12.5 + 0.30*5.8 + 8*4.2 + 31*0.8 ) = 248.51 Задание 3. Рассчитать расход кислорода населением и хозяйством. Расход кислорода населением рассчитывается по формуле: PК=2 ДЕТ⋅П ч+А⋅Пп⋅365 1 РК= 2*0.14*0.26 + 8.5*0.1*365 = 310.32 2 РК= 2*0.18*0.26 + 6.4*0.3*365 = 700.89 3 РК= 2*0.12*0.26 + 22.6*0.2*365 = 1649.86   Таблица 2. Расчет расхода кислорода населением и хозяйством

Ответы на контрольные вопросы: 1. Демографическая емкость территории – максимальное количество жителей, которые могут проживать на определенной территории при условии обеспечения потребностей населения и сохранения экологического равновесия. Демографическая емкость оценивается по наличию земель, пригодных для промышленного и гражданского строительства, водных и рекреационных ресурсов, по условиям организации пригородной агропромышленной базы. Демографическая емкость определяется исходя из наименьшего значения частных демографических емкостей. Сравнив соотношение частных демографических емкостей территории (D1 – D6,), определяют наименьшую из них, являющуюся лимитирующей, значение которой определяет экологически оптимальное число жителей для данной территории, где DT1 – частная демографическая емкость; DТ6 - демографическая емкость по условиям организации пригородной сельскохозяйственной базы. 2.Коэффициент репродукции менее 1 характеризует район как неблагоприятный, и в этом случае необходимо предусмотреть меры для восстановления экологического равновесия в районе. Эти меры могут быть весьма разнообразны: сдерживание промышленного развития, повышение лесистости района, проведение комплекса различных природовос-становительных мероприятий и т.д. 3. Важно также установить коэффициент экологической емкости, для чего надо фактическую величину биомассы района поделить на его экологическую емкость. Значения этого коэффициента менее 0,5 свидетельствуют о сильном ослаблении экосистемы района и необходимости ее целенаправленного совершенствования. 4. Из всех этих показателей наибольшее для оценки уровня экологического равновесия значение имеет репродуктивная способность территории по кислороду, показывающая, компенсирует ли рассматриваемая территория при данном уровне населения и развитии хозяйства потери кислорода. 5. Урбоэкологические характеристики можно улучшить проведением комплекса природовосстановительных мероприятий – инженерной подготовкой территории, лесотехническими, технологическими, биотехническими и другими мероприятиями, важное место среди которых занимает рациональная планировочная организация территории района. Практическая работа № 2. Загрязнение почвенного покрова Цель работы: определение показателей химического загрязнения почв города. Таблица 1. Химические показатели почв районов города.

Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды, а в районе 2 – аммонии. По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2. Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16).

Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды и цинк, а в районе 2 – хлориды, сульфаты, цинк и аммонии. По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2. Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16).

Вывод: В районе 1 наибольший вклад в загрязнение почвы вносят хлориды, сульфаты и аммонии; в районе 2 – гидрокарбонаты, хлориды и аммонии. По величине суммарного показателя состояния почвенного покрова двух районов, по критерию наибольшего загрязнения, выделяется район 2. Хотя по значению суммарного показателя загрязнения, уровень опасности для здоровья населения, считается допустимым ( Zc< 16). По общим показателям большее загрязнение почвы вносят: хлориды, аммонии, цинк и сульфаты. По критерию наибольшего загрязнения почвы из трёх вариантов, выделяется район 2. Во всех случаях уровень опасности для здоровья населения считается допустимым. Следовательно, использование почв в зависимости от степени их загрязнения может проходить без ограничений, исключая объекты повышенного риска. Ответы на контрольные вопросы: 1) Оценка загрязненности почв и грунтов проводится путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов и веществ в изучаемых почвах, с их фоновым содержанием с одной стороны, и с другой — с их предельно-допустимым содержанием (ПДК). ПДК какого-либо вещества в почве — это концентрация, не вызывающая при длительном воздействии на почву и растения патологических изменений (аномалий) в ходе биологических процессов, не приводящая к накоплению токсических элементов в растениях и не представляющая опасность для здоровья и жизни человека. Значения ПДК определяют экспериментально, как правило, на песчаных почвах, по нескольким показателям вредности, в основном для валовых форм, что не позволяет сделать вывод о мощности потока и доступности загрязняющих веществ растениям. Это делает применение таких стандартов спорным как с экологической, так и экономической точки зрения. Более того, в настоящее время практически везде признается, что покомпонентная оценка экосистем не дает удовлетворительных результатов. Необходимы комплексные экосистемные нормативы, которые могли бы охарактеризовать состояние рассматриваемой экосистемы в целом. 2) Уровень опасности загрязнения территории города оценивается с помощью суммарного показателя состояния почвенного покрова ( Z ). 3) Коэффициент концентрации(Кс) химического элемента определяется отношением его реального содержания в почве (С) к фоновому (Сф): Кс=С/Сф. 4) Зона загрязнения– это территория, на которую распространилось токсичное вещество или куда привнесены загрязнители. 5)Загрязняющие вещества: ртуть, бенз(а)пирен, свинец – относятся к 1-му классу опасности; медь, молибден, хром – ко 2-му классу; марганец, стронций, ацетофенон, барий – к 3-му классу опасности. Практическая работа № 3 Методика расчета рассеивания выбросов в атмосферу Цель работы: получение практических навыков расчета рассеивания выбросов в атмосферу. Таблица 1. Данные для расчета

Вариант-1. Решение: 1.Вычисляем: См – максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы. 1) Рассчитываем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/πD2 = 4*5 / 3.14*12=20 / 3.14=6.37 2) Определяем параметр V′м: Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*6.37*1/14=8.268/14=0.6м/с > 0.5 3) Определяем n: n=0.532 Vм'2 -2.13V 'м+3.13 =0.532*0 ,62-2.13*0.6+3.13= 2,05 4) Вычисляем К: K= D/8*V= 1 / 8*5=0.025 5) Определяем См: Cм = AMnKF / Н4/3 =100*2.2*2.05*0.025*1 / 144/3 = 11.28/33.7=0.34мг/м3 6) Проверяем возможность повышения ПДК: Cоб=См+Сф=0,34+0,01=0 ,35 мг/м< 0.5, т.е. Соб< Спдк. Вывод: максимальная приземная концентрация в приземном слое от источника составит 0,34 мг/м3, что не приведет к превышению ПДК,т.к. См<Спдк ( 0.34 < 0.5 ) 2. Определение высоты трубы H при соблюдении условия См≤Спдк 1) Определяем СД – допустимую приземную концентрацию вредных веществ в приземном слое: Cд=См−Сф=0,5−0 ,01=0,49 мг/м3<0.5 2) Тогда Н=( АМFD / 8VCд)3/4 = (100*2.2*1*1 / 8*5*0.49)3/4= 6.13м. Найденная величина Н подвергается проверке. Если для НV м≥2 м/с, то С м≤С ПДК В противном случае необходим перерасчет. 3) НаходимV м для значения Н = 6.13 м: Vм '=1,3 ω0*D/Н= 1.3*6.37*1 / 6.13 = 1.35 Т. к. 0,5 м/с < 1.35 м/с < 2 м/с, то коэффициент n: примет следующее значение: n=0 ,532V'2 −2 ,13V'м+3,13=0 ,532⋅1.352−2,13⋅1.35+3,13= 1.22 Уточняем высоту Н методом последовательных приближений по формуле , пока два последовательных приближения не будут отличаться на 1м: Hi+1= (ni / ni-1)3/4 = 6.13*(2.05/1.22)3/4=6.13*1.14=6.99м. Вывод: Минимальная высота трубы, обеспечивающая разбавление вредных веществ в приземном слое до ПДК, составляет 6,99 м. 3. Расчет предельно допустимого выброса вредных веществ (ПДВ) и соответствующей ПДВ максимальной концентрации вредных веществ в устье выбросной трубы или шахты (См.т.). Таблица 1. Данные для расчета

Расчет ПДВ: 1) Определяем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/ πD2 = 6.37 м/с; 2) Рассчитываем параметр V′м:Vм'= 1,3ω0 D/Н = 0.59 м/с> 0/5 3) Определяем коэффициент n. Т. к. V′м > 0,5, то n вычисляется следующим образом: n=0 ,532Vм'2 −2 ,13V'м+3,13 = 2.065 4) Вычисляем ПДВ: Вывод: предельно допустимый выброс (ПДВ) пыли составляет 3.26г/с.  См.т. = 8*0.5*14*2.41 / 100*1*2.065*1 = 134.96/206.5 = 0.653мг/м3. Вывод:максимальная концентрация пыли в устье выброса трубы составляет 0.653мг/м3. Вариант-2. Решение: 1.Вычисляем: См – максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы. 1) Рассчитываем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/πD2 = 4*5.5 / 3.14*12=22 / 3.14= 7 2) Определяем параметр V′м: Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*7*1/15 = 0.6м/с > 0.5 3) Определяем n: n=0.532Vм'2 – 2.13Vм '+ 3.13= 2.04 4) Вычисляем К: K= D/8*V= 1 / 8*5,5=0.02 5) Определяем См: Cм = AMnKF / Н4/3 =110*2.2*2.04*0.02*1 / 154/3 = 9.87/37=0.266мг/м3 6) Проверяем возможность повышения ПДК: Cоб=См+Сф=0,266+0,01=0 ,276 мг/м< 0.5, т.е. Соб< Спдк. Вывод: максимальная приземная концентрация в приземном слое от источника составит 0,266 мг/м3, что не приведет к превышению ПДК, т.к. См 2. Определение высоты трубы H при соблюдении условия См≤Спдк 1) Определяем СД – допустимую приземную концентрацию вредных веществ в приземном слое: Cд=См−Сф=0,266−0 ,01=0,256 мг/м3 2) Тогда Н=( АМFD / 8VCд)3/4 = (110*2.2*1*1 / 8*5.5*0.256)3/4= 9,98м. Найденная величина Н подвергается проверке. Если для НV м≥2 м/с, то С м≤С ПДК В противном случае необходим перерасчет. 3) НаходимVм для значения Н = 9.98 м: Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*7*1/ 9.98 = 0,9 м/с.>0.5 Т. к. 0,9 м/с > 0.5 м/с, то коэффициент n: примет следующее значение: n=0.532Vм'2 – 2.13Vм '+ 3.13 = 0.53*0.92 – 2.13*0.9 + 3.13=1.66 Уточняем высоту Н методом последовательных приближений по формуле , пока два последовательных приближения не будут отличаться на 1м: Hi+1=Hi (ni / ni-1)3/4 = 9.98*0.94= 9.38 м. Вывод: Минимальная высота трубы, обеспечивающая разбавление вредных веществ в приземном слое до ПДК, составляет 9.38 м. 3. Расчет предельно допустимого выброса вредных веществ (ПДВ) и соответствующей ПДВ максимальной концентрации вредных веществ в устье выбросной трубы или шахты (См.т.). Таблица 1. Данные для расчета

Расчет ПДВ: 1) Определяем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/ πD2 = 7 м/с; 2) Рассчитываем параметр V′м:Vм'= 1,3ω0 D/Н = 0.6 м/с. 3) Определяем коэффициент n. Т. к. V′м > 0,5, то n вычисляется следующим образом: n=0 ,532V' −2 ,13V'м+3,13 = 2.05 4) Вычисляем ПДВ: ПДВ=0.66 Вывод: предельно допустимый выброс (ПДВ) пыли составляет 0.66г/с. См.т. = 8*0.5*14*1.55 / 100*3 = 86.8/300 = 0.289мг/м3. Вывод:максимальная концентрация пыли в устье выброса трубы составляет 0.289мг/м3. Вариант-3. Решение: 1.Вычисляем: См – максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы. 1) Рассчитываем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/πD2 = 4*6.5 / 3.14*22=26 / 12.56= 2.07 2) Определяем параметр V′м: Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*2.07*2/16 = 0.336м/с < 0.5 3) Определяем n: n=4.4*Vм '=4.4*0.336=1.478 4) Вычисляем К: K= D/8*V= 2 / 8*6,5=0.038 5) Определяем См: Cм = AMnKF / Н4/3 =120*2.4*1.478*0.038*2 / 164/3 =0.8мг/м3 6) Проверяем возможность повышения ПДК: Cоб=См+Сф=0,8+0,1=0 ,9 мг/м3<5, т.е. Соб< Спдк. Вывод: максимальная приземная концентрация в приземном слое от источника составит 0,9 мг/м3, что не приведет к превышению ПДК, т.к. См 2. Определение высоты трубы H при соблюдении условия См≤Спдк 1) Определяем СД – допустимую приземную концентрацию вредных веществ в приземном слое: Cд=См−Сф=0,8−0 ,10=0,7 мг/м3 2) Тогда Н=( АМFD / 8VCд)3/4 = (120*2.4*2*2 / 8*6.5*0.9)3/4= 11.1м. 3) НаходимVм для значения Н = 11.1 м: Vм '=1,3 ω0*D/Н = 1.3*2.07*2/ 11.1 = 0,48 м/с <0.5 Т. к. 0,48 м/с < 0.5 м/с, то коэффициент n: примет следующее значение: n=4.4Vм '= 4.4*0.48=2.112 Уточняем высоту Н методом последовательных приближений по формуле , пока два последовательных приближения не будут отличаться на 1м: Hi+1=Hi (ni / ni-1)3/4 = 16*0.7= 11.2 м. Вывод: Минимальная высота трубы, обеспечивающая разбавление вредных веществ в приземном слое до ПДК, составляет 9.38 м. 3. Расчет предельно допустимого выброса вредных веществ (ПДВ) и соответствующей ПДВ максимальной концентрации вредных веществ в устье выбросной трубы или шахты (См.т.). Таблица 1. Данные для расчета

Расчет ПДВ: 1) Определяем скорость выхода газов в устье трубы ω0: ω0 = 4 V/ πD2 = 2.07 м/с; 2) Рассчитываем параметр V′м:Vм'= 1,3ω0 D/Н = 0.336 м/с. 3) Определяем коэффициент n. Т. к. V′м < 0,5, то n вычисляется следующим образом: n=4.4V′м= 1.478 4) Вычисляем ПДВ: ПДВ=14.6г/с. Вывод: предельно допустимый выброс (ПДВ) пыли составляет 0.66г/с. См.т. = 8*5*16*2.5 / 120*2*1.478*2 = 1600/709.44 = 2.25мг/м3. Вывод:максимальная концентрация пыли в устье выброса трубы составляет 2.25мг/м3. Ответы на контрольные вопросы: 1) СМ – максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы для сравнения ее с ПДК зависит: от коэффициента, зависящего от условий рассеивания в атмосфере в соответствии с климатической зоной страны; массы выбрасываемых вредных веществ; коэффициента, зависящего от параметра V′м, указывающего на опасную скорость ветра на уровне флюгера; коэффициента, зависящего от диаметра устья и объема выброса; коэффициента, зависящего от скорости оседания веществ в атмосферном воздухе; высоты выброса (для холодных выбросов – высота трубы), м. 2) Значение Н, при котором будет обеспечено разбавление вредностей в приземном слое до ПДК зависит: от коэффициента, зависящего от условий рассеивания в атмосфере в зависимости от климатической зоны страны; массы выбрасываемых вредных веществ; коэффициента, зависящего от скорости оседания веществ в атмосферном воздухе; диаметра устья выбросной трубы или шахты; объема выбрасываемых газов; допустимой приземной концентрации вредности в приземном слое. 3) Выброс вредных веществ в атмосферу должен производиться таким образом, чтобы загрязнение воздушной среды в приземном слое не превышало установленных предельно допустимых концентраций . В ходе расчета могут быть установлены:максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы для сравнения ее с ПДК; минимальная высота трубы или вентиляционной шахты для обеспечения ПДК вредных веществ в приземном слое воздуха; предельно допустимый выброс вредных веществ, обеспечивающий концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы не выше ПДК; соответствующая ПДВ максимальная концентрация вредных веществ в устье выбросной трубы или шахты. 4) Предельно допустимая концентрация пыли в устье выбросной шахты зависит от: региона; высоты трубы; объёма выбрасываемых газов; диаметра устья трубы; концентрации вредных веществ. Предельно допустимая концентрация вещества нам даётся из таблицы. Практическая работа № 4 Методы и сооружения очистки сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||