Статья. Искусственные коронки в практике стоматологии детского и подросткового возраста

Скачать 334.5 Kb. Скачать 334.5 Kb.

|

|

ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ В ПРАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА Восстановление дефектов коронковой части временных и постоянных зубов у детей и подростков с использованием пломбировочных материалов не всегда эффективно вследствие небольшой высоты клинических коронок, близости полости зуба и наличия болевого фактора, что не позволяет надлежащим образом осуществить препарирование полости для пломбирования. Кроме того, обильная саливация и беспокойное поведение ребенка не дают возможности сформировать лечебную прокладку и осуществить последующие этапы пломбирования [9, 34]. После лечения пульпитов временных зубов требуется реставрация, которая должна иметь срок службы до физиологической смены зубов на постоянные и обеспечивать защиту оставшихся твердых тканей, тонких и хрупких после эндодонтического лечения [10, 12]. Т.В. Шарова и Г.И. Рогожников (1991) считают, что выполнять восстановление дефектов твердых тканей временных зубов вкладками нецелесообразно по следующим причинам: 1) для изготовления вкладки любым методом требуется значительная и тщательная препаровка зуба, которую дети переносят очень плохо; 2) анатомические особенности временных зубов (относительно тонкий слой дентина над пульпой, расположение рогов пульпы близко к поверхности, большой объем полости зуба, низкая высота клинической коронки, частая локализация кариозных полостей на апроксимальных поверхностях, распространение патологического процесса в ширину по интроглобулярным пространствам и

42 среднем кариесе, которые довольно успешно можно заменить хорошей пломбой с меньшей травмой для ребенка и значительной экономией рабочего времени врача и зубного техника [36]. По нашему мнению, применение данной технологии для реставрации дефектов коронок постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста ограничено в связи с ярко выраженными анатомо-физиологическими особенностями твердых тканей зубов (широкие дентинные канальцы, большой объем полости зуба, незавершенные процессы минерализации), их незрелостью, хрупкостью, характерным течением кариозного процесса у лиц данных возрастных групп, а также разработкой новых стоматологических материалов, позволяющих расширить показания к пломбированию. Эффективным решением данной проблемы является применение искусственных коронок, позволяющих восстановить анатомическую форму разрушенных временных и постоянных зубов с целью нормализации функций зубочелюстного аппарата, предотвращения смещения соседних и противостоящих зубов в сторону дефекта, защиты пульпы от химических, термических и других раздражителей в случае травмы, а также исключения необходимости повторного стоматологического вмешательства до физиологической смены временных зубов, за счет коронковой герметизации

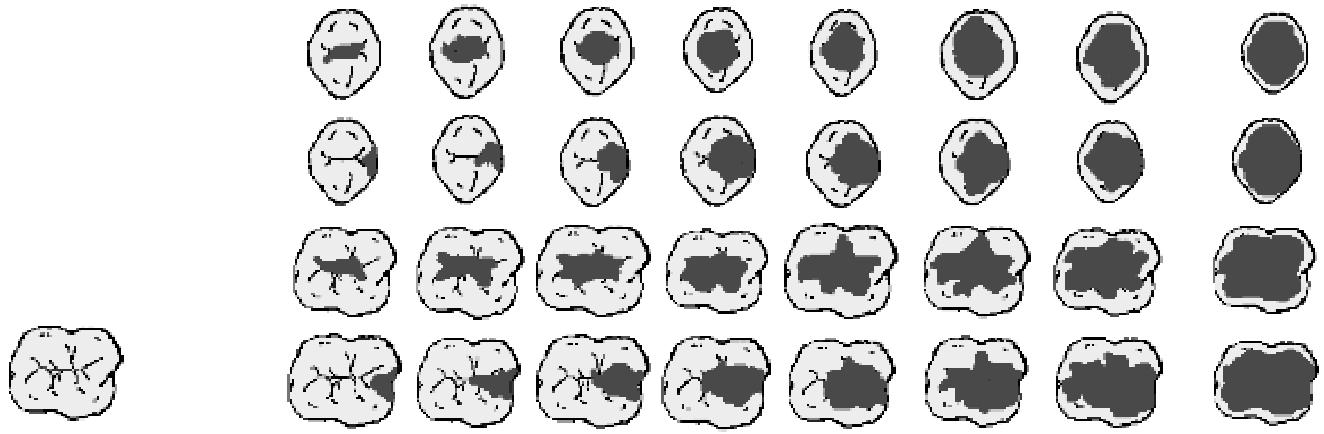

43 Местом максимальной концентрации указанного напряжения является «граница стенка – дно полости», а если таковая отсутствует, то «стенка – круговая связка», то есть место прикрепления зуба в альвеоле. Выбор технологии реставрации зуба должен находиться в зависимости от показателя степени разрушения твердых тканей коронки зуба – относительной величины, определяемой, как соотношение размеров площади «полость – пломба» к общей площади жевательной поверхности зуба [13]. На основании данной концепции В.Ю. Миликевичем (1985) предложен индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ), который оказывает практическую помощь при выборе метода восстановления разрушенной коронки зуба. При расчете данного индекса всю площадь окклюзионной поверхности зуба принимают за единицу. Индекс разрушения (площадь поверхности полости или пломбы) вычисляют из единицы, то есть площади всей окклюзионной поверхности. При ИРОПЗ, равном 0,55–0,6 (т. е. разрушении более 55 % окклюзионной поверхности), показано применение вкладок; 0,6–0,8 – искусственных коронок; более 0,8 – искусственных коронок в сочетании со штифтовыми конструкциями (рис. 1) [14].

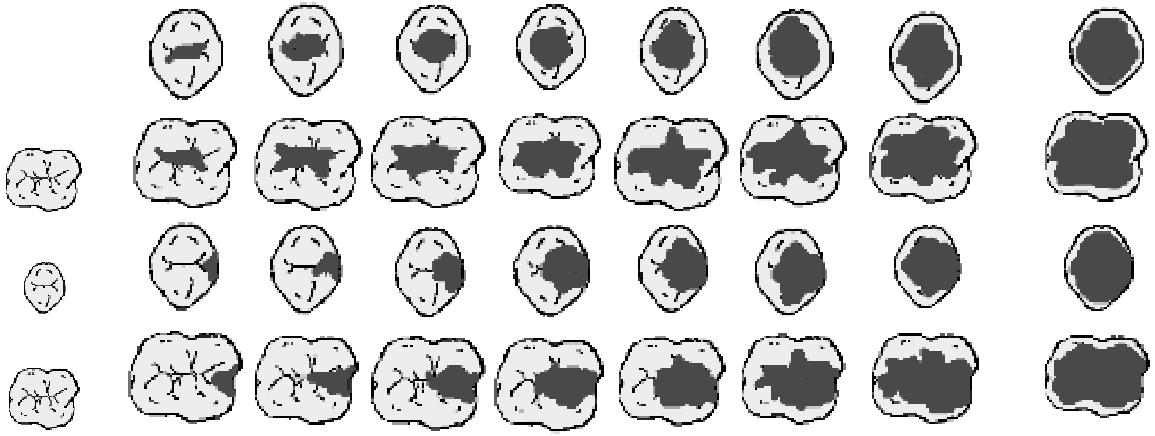

Рис. 1. Критерии выбора методов стоматологического вмешательства при кариозном поражении зубов (Индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов, ИРОПЗ) 44 Л.И. Хихинашвили (1989) на основании клинического исследования установила, что ортопедическое лечение искусственными коронками в комплексе плановой санации полости рта у школьников является действенной профилактической мерой, предупреждающей дальнейшее разрушение пломбированных зубов и их удаление, улучшающей показатели санационной работы, снижающей частоту таких осложнений, как неудовлетворительное состояние пломб, удаление зубов, прироста числа кариозных поражений, и тем самым – снижающей объем стоматологической помощи в процессе ежегодной санации школьников. Достоверные различия эффективности проводимых профилактических ортопедических вмешательств среди детей с различной степенью активности кариеса свидетельствовали о целесообразности расширения показаний к ортопедическим вмешательствам у детей с учетом степени активности кариозного процесса (рис. 2).

Рис. 2. Критерии выбора методов стоматологического вмешательства у школьников при кариозном поражении зубов, в зависимости от степени активности кариеса 45

профилактические тонкостенные коронки; более 0,8 – штифтовые культевые конструкции. При III степени активности кариеса и наличии дефектов твердых тканей зубов, соответствующих I классу по Блеку с ИРОПЗ до 0,3, целесообразно применять пломбирование; 0,4–0,8 – профилактические тонкостенные коронки; более 0,8 – штифтовые культевые конструкции. При

соответствующих II классу по Блеку с ИРОПЗ до 0,8, показаны профилактические тонкостенные коронки; более 0,8 – штифтовые культевые конструкции [30]. Кроме этого, при определении показаний к протезированию учитывают наличие аплазии бугров моляров, циркулярного поражения пришеечной области, дефектов режущего края [17]. Показания к протезированию расширяются у детей с декомпенсированной формой кариеса и при наличии истонченных стенок зубов, когда при функциональной нагрузке может произойти отлом стенки зуба, а не пломбировочного материала. Различают несколько вариантов разрушения временных зубов, определяющих тактику лечения [16].

дистальная, О – окклюзионная поверхности зуба) высота коронки сохраняется на непораженной апроксимальной и (частично) на вестибулярной и язычной поверхностях. При обработке кариозной полости выполняют щадящее препарирование зуба под тонкостенную коронку, что упрощает последующие этапы ее изготовления. Во избежание повреждения мягких тканей (щеки, губы, языка) при беспокойном поведении ребенка во время одонтопрепарирования сепарацию проводят вручную односторонними 46 дисками. Препарирование твердых тканей с вестибулярной стороны проводят на первых временных молярах при выраженном базальном молярном бугорке, на язычной поверхности вторых временных моляров, при наличии бугорка Карабелли. Окклюзионную поверхность не препарируют, сошлифовывают острые края коронки зуба, травмирующие язык и щеки. Лечение кариеса проводят по общепринятым в стоматологии детского возраста методикам, получают оттиски и отливают гипсовые модели. Под контролем антагонистов моделируют окклюзионную поверхность зуба и изготавливают тонкостенную металлическую штампованную коронку. При локализации дефекта твердых тканей зуба по типу МОД высота коронки сохраняется на частично разрушенных вестибулярной и язычной поверхностях. Величина ИРОПЗ 0,8 и более не является противопоказанием

(стеклоиономерные цементы, вкладки из металла или пластмассы). Если коронка не перекрывает границу дефекта, то возможны осложнения, приводящие к преждевременной потере зубов. Локализация кариозной полости по типу МО, ДО и МОД нередко приводит к деформации зубного ряда в сагиттальном направлении – смещению соседних зубов в сторону дефекта. В таких случаях перед протезированием проводят ортодонтическое лечение, направленное на нормализацию величины сегмента, а затем изготавливают искусственную коронку. Показанием к протезированию является кариес, локализованный в пришеечной области, особенно 47 «циркулярный» кариес. После лечения кариеса для профилактики перелома коронки зуба изготавливают искусственную коронку, край которой должен перекрывать границу дефекта твердых тканей.

ранее леченных по поводу осложненного кариеса. На временные моляры изготавливают коронки с литой жевательной поверхностью или цельнолитые металлические коронки. При наличии деформации зубного ряда (зубоальвеолярное выдвижение антагониста) лечение проводят ортодонтическими аппаратами с дозированной нагрузкой. В последующем изготавливают цельнолитую коронку, дополнительно выполняющую функцию ретенционного аппарата.

Временные зубы, покрытые искусственными колпачками, сохраняют в полости рта до полной резорбции корня.

При таких дефектах временные зубы у детей, как правило, удаляют. Ортодонтическое лечение проводят в зависимости от локализации и протяженности дефекта зубного ряда. В период сменного прикуса лечение временных зубов проводят так же, как в период временного прикуса, а методы ортопедического лечения постоянных зубов выбирают с учетом вариантов разрушения зубов и степени сформированности корня. При изготовлении искусственной коронки на постоянные зубы с дефектами 48 твердых тканей, сохранением высоты коронки и несформированным корнем одонтопрепарирование не проводят. Для биологической сепарации используют резиновые кольца или лигатуры. После лечения кариеса получают оттиск и изготавливают тонкостенную коронку, край которой доводят до уровня клинической шейки. По мере формирования зуба и изменения уровня расположения клинической шейки искусственные коронки заменяют. В тех случаях, когда корни зубов сформированы и имеются показания для изготовления искусственной коронки, проводят щадящее препарирование твердых тканей в области экватора. Это упрощает изготовление коронки на последующих этапах. Окклюзионную поверхность не препарируют, так как восстановление окклюзионных контактов у детей происходит в течение недели после протезирования искусственной коронкой. При разрушении коронки постоянных зубов целесообразно изготавливать коронки с литой жевательной поверхностью. После эндодонтического лечения на несформированные зубы изготавливают колпачки, предохраняющие зубы от дальнейшего разрушения. Затем изготавливают съемный протез. После окончания формирования зуба колпачок снимают, проводят эндодонтическое лечение и изготавливают штифтово-культевую конструкцию. Показанием к изготовлению штифтовых конструкций является полное разрушение коронки зуба со сформированным корнем. На девитализированные фронтальные зубы авторы рекомендуют изготавливать пластмассовые коронки. Применение дорогостоящих металлокерамических конструкций нецелесообразно, так как происходит динамическое изменение расположения клинической шейки, связанное с формированием зубов. Искусственные коронки, применяемые в клинической практике ортопедической стоматологии детского возраста и ортодонтии Л.В. Ильина-Маркосян (1951) принципиально делила на временные (ортодонтические и профилактические) и постоянные. Цель применения временных коронок – защита пульпы от химических, термических и других раздражителей, 49 удержание на зубе лечебной повязки, способствующей образованию заместительного дентина, фиксация несъемных профилактических и ортодонтических устройств. Срок службы временных коронок находится в диапазоне от 5 до 12 мес. Назначение постоянных коронок – восстановление анатомической формы, эстетики, функции зуба, предотвращение его дальнейшего разрушения и профилактика зубочелюстных деформаций, что является приоритетным направлением в клинике стоматологии детского возраста. Показаниями к протезированию искусственными коронками в детском и подростком возрасте являются: обширные дефекты коронок зубов травматического и кариозного происхождения при невозможности их пломбирования, восстановления вкладками и облицовками; гипоплазия и аплазия эмали, повышенная стираемость зубов (для восстановления анатомической формы зуба, межальвеолярного расстояния, профилактики прогрессирования дальнейшего стирания и удержания высоты прикуса); аномалии формы зубов (зубы Гетчинсона, Фурнье, шиповидные); изменение цвета зубов после депульпирования и применения лекарственных препаратов; улучшение фиксации съемных протезов и ортодонтических аппаратов (создание выраженного экватора, телескопическая коронка, коронка с замковым креплением); использование коронок в качестве опорных элементов межзубных профилактических распорок, мостовидных и съемных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов [5-8, 22]. Более детальные показания к зубному протезированию в детском и подростковом возрасте, в том числе с использованием искусственных коронок, сформулировали Т.В. Шарова и Г.И. Рогожников (1991):

1.1. нарушение целостности коронок вследствие аплазии и гипоплазии эмали временных моляров; 50 1.2. наличие неоднократно пломбированных временных моляров с ослабленными стенками, анатомическая форма которых не может быть восстановлена пломбированием; 1.3. субтотальные и тотальные посттравматические дефекты без вскрытия полости зуба; 1.4. тенденция развития дентоальвеолярного удлинения и деформации окклюзионной плоскости; 1.5. стирание твердых тканей временных зубов при дисплазии Стейнтона – Капдепона; 1.6. удаление временных зубов за год и более до прорезывания постоянных; 1.7. наличие дефектов зубных рядов при множественной адентии; 1.8. необходимость стимуляции прорезывания временных зубов; 1.9. послеоперационные дефекты зубных рядов и челюстей; 1.10. нарушение процесса становления высоты прикуса на первом и втором этапах ее физиологического подъема в связи с разрушением и удалением временных моляров; 1.11. наличие зубочелюстных аномалий в сочетании с дефектами зубных рядов; 1.12. нарушение речевой функции и наличие вредной привычки (прокладывание языка в область дефекта); 1.13. значительное недоразвитие верхней челюсти при врожденной расщелине губы и неба.

2.1. нарушение целостности коронок первых постоянных моляров вследствие гипоплазии эмали; 2.2. неоднократное пломбирование первых постоянных моляров со значительной потерей твердых тканей зуба, анатомическая форма которых не может быть восстановлена пломбированием; 51 2.3. субтотальные и тотальные посттравматические дефекты коронок 12, 11, 21, 22, 42, 41, 31, 32 зубов; 2.4. нарушение процесса становления высоты прикуса на втором этапе ее физиологического подъема в связи с ранним разрушением и удалением первых постоянных моляров; 2.5. наличие зубочелюстных аномалий в сочетании с дефектами зубных рядов; 2.6. патологическая стираемость при дисплазии Стейнтона – Капдепона; 2.7. множественная или полная адентия временных и постоянных зубов; 2.8. множественная или одиночная ретенция постоянных зубов в альвеолярной кости; 2.9. уменьшение размеров дефектов зубных рядов в горизонтальном направлении, а также уменьшение межальвеолярного расстояния в вертикальном направлении; 2.10. наличие дефектов зубных рядов и замедленный рост челюсти или отдельных ее участков; 2.11. образование дефектов челюстей и зубных рядов после оперативных вмешательств по поводу опухолей и опухолеподобных образований, а также огнестрельных и неогнестрельных травматических повреждений.

3.1. значительное разрушение коронок зубов вследствие кариеса, гипоплазии эмали, флюороза, патологической стираемости, клиновидных дефектов, анатомическая форма и высота которых не могут быть восстановлены пломбированием; 52 3.2. эстетическое протезирование при аномалийном развитии формы, цвета, а иногда и положения отдельных зубов; 3.3. при врожденной множественной адентии постоянных зубов; 3.4. протезирование с целью выведения ретенированных зубов; 3.5. нарушение процесса становления высоты прикуса на третьем этапе физиологического подъема в связи с ранним разрушением и удалением вторых постоянных моляров; 3.6. замещение дефектов зубных рядов; 3.7. замещение дефектов челюстей после оперативных вмешательств по поводу опухолей и опухолеподобных образований, а также огнестрельных и неогнестрельных травматических повреждений [36]. А.В. Токарева и Л.П. Кисельникова (2010) обосновали показания к использованию стандартных защитных никель-хромовых коронок для восстановления временных зубов: обширное поражение твердых тканей временного зуба (более ⅔ по I классу); полости по II классу на уровне или ниже уровня десневого края; сочетанные полости на окклюзионной, вестибулярной и небной поверхностях, как на фронтальных, так и на боковых зубах; отсутствие условий для применения композита; острое течение кариеса (поражение шести и более зубов); системная гипоплазия эмали временных зубов, осложненная кариесом; несовершенный амелогенез, несовершенный дентиногенез; наличие тонких стенок коронковой части зуба после эндодонтического лечения, когда велика вероятность трещины или перелома коронковой части зуба; перелом коронки временного зуба; бруксизм. Абсолютных противопоказаний к использованию защитных коронок нет. Относительные противопоказания: индивидуальная непереносимость к никель-хромовому сплаву; резорбция корней зубов, превышающая половину их длины [29]. Искусственные коронки могут использоваться для устранения аномалий положения отдельных зубов в тех случаях, когда ортодонтическое 53 лечение не показано, не эффективно или не может быть выполнено. K такому методу лечения чаще прибегают в случае с подростками и взрослыми. При повороте по оси резца верхней челюсти на 30° и более, когда для него недостаточно места в зубной дуге, зуб депульпируют и препарируют его коронковую часть с учетом необходимой формы. Далее изготавливают искусственную коронку, моделируя ее с учетом правильного расположения зуба. Лучшего эстетического эффекта достигают при одновременном исправлении формы одноименных резцов, например, верхних латеральных . При резцовой дизокклюзии до 5 мм за счет зубоальвеолярного укорочения в области резцов верхней челюсти, особенно при гипоплазии их эмали, возможно, достигнуть смыкания зубных рядов после восстановления формы этих зубов с помощью искусственных коронок. Последние изготавливают для детей чаще из пластмассы и укрепляют на зубах с помощью цемента. Перед протезированием необходимо обратить внимание на уровень расположения нижнего края верхней губы по отношению к коронкам верхних фронтальных зубов при улыбке. Устранение резцовой дизокклюзии таким способом при резком укорочении верхней губы не показано . Для восстановления дефектов твердых тканей временных и постоянных зубов в практике стоматологии детского возраста наиболее часто применяют штампованные металлические коронки, реже пластмассовые, цельнолитые и металлокерамические. Применение временных коронок способствует сохранению временных зубов до периода их смены постоянными, препятствует развитию вторичных деформаций и, в ряде случаев, обеспечивает возможность окончания процесса нормального физиологического развития постоянного зуба при разрушении его коронковой части, создает благоприятные условия для формирования правильной формы зубных дуг и физиологического прикуса. 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||