Из книги Образцова, Ларионова

Скачать 7.43 Mb. Скачать 7.43 Mb.

|

|

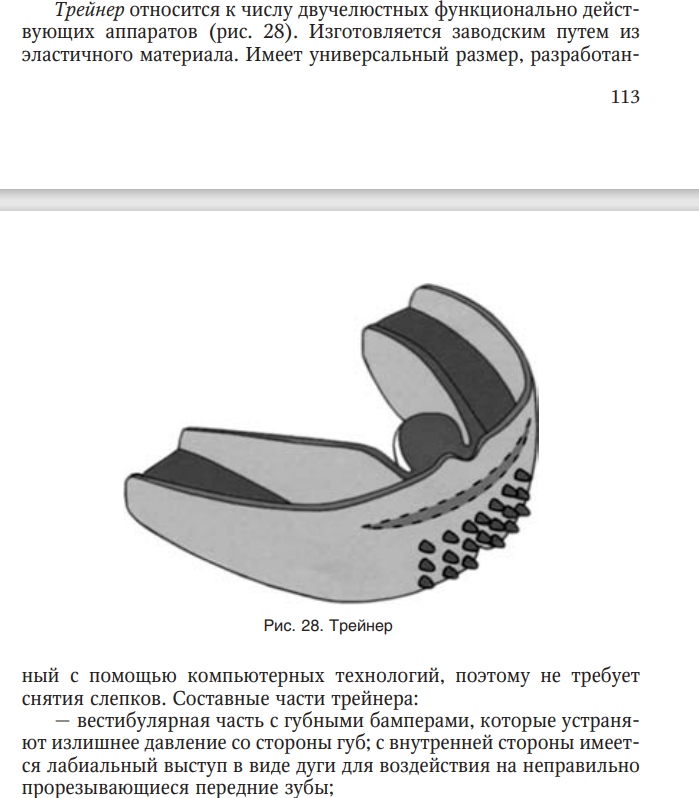

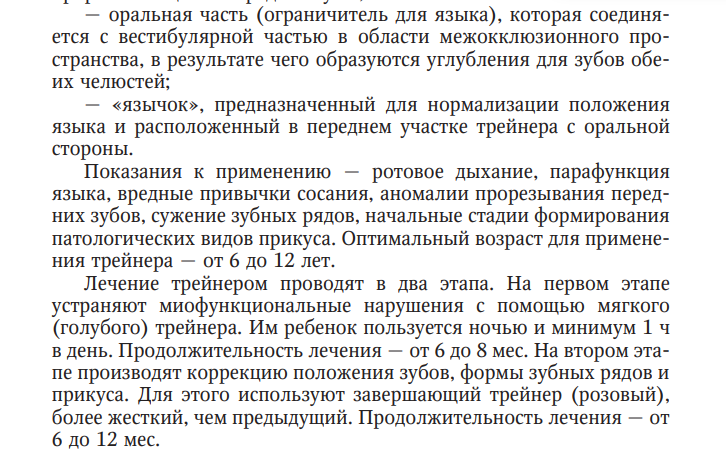

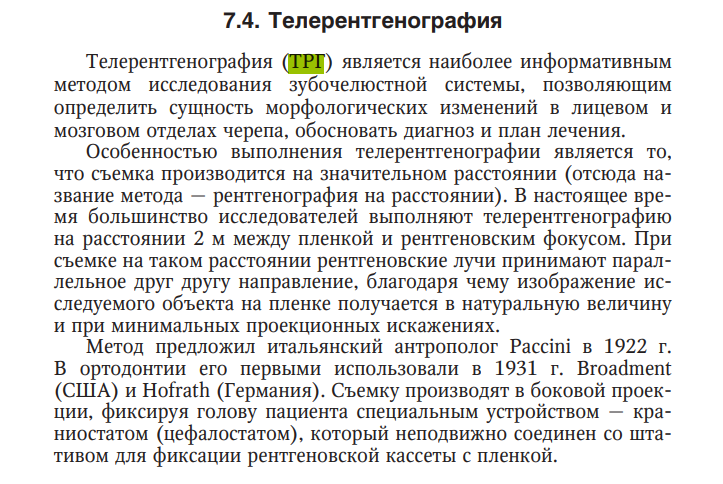

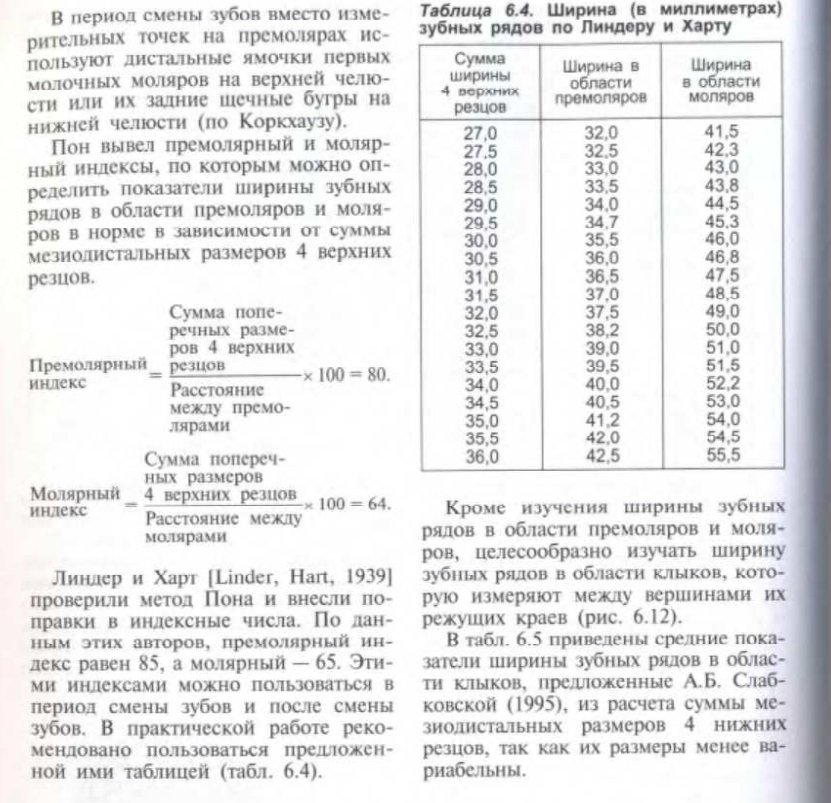

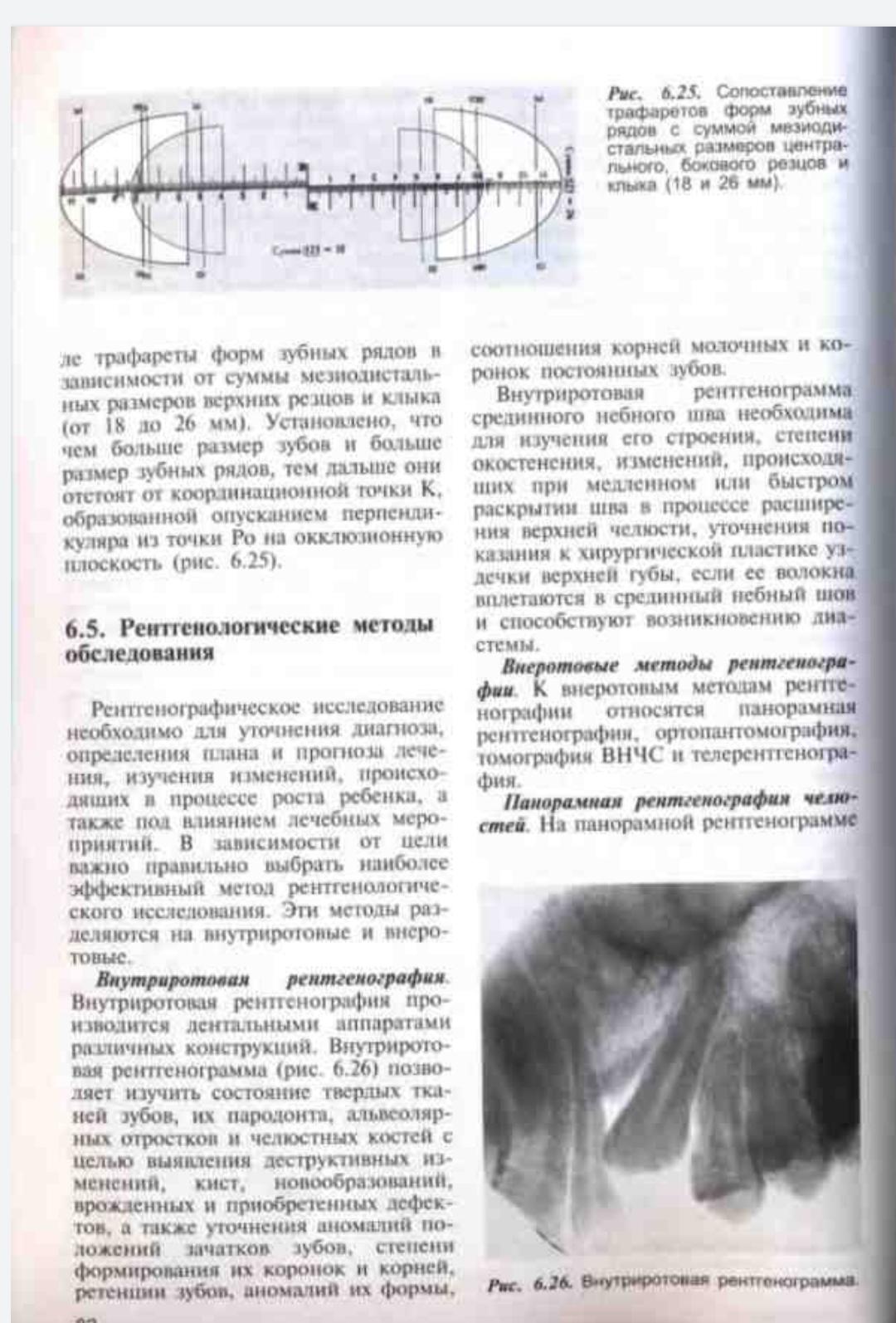

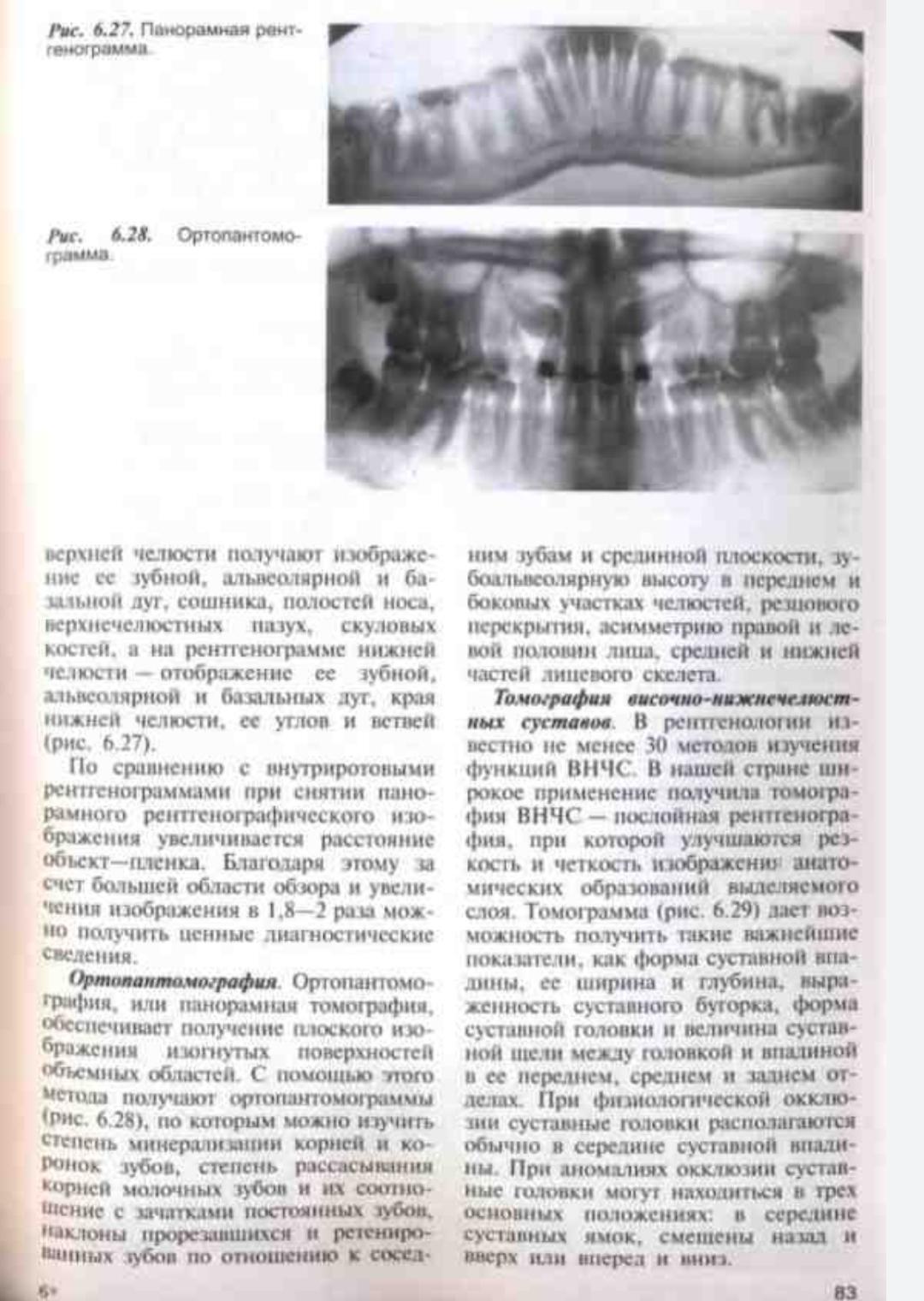

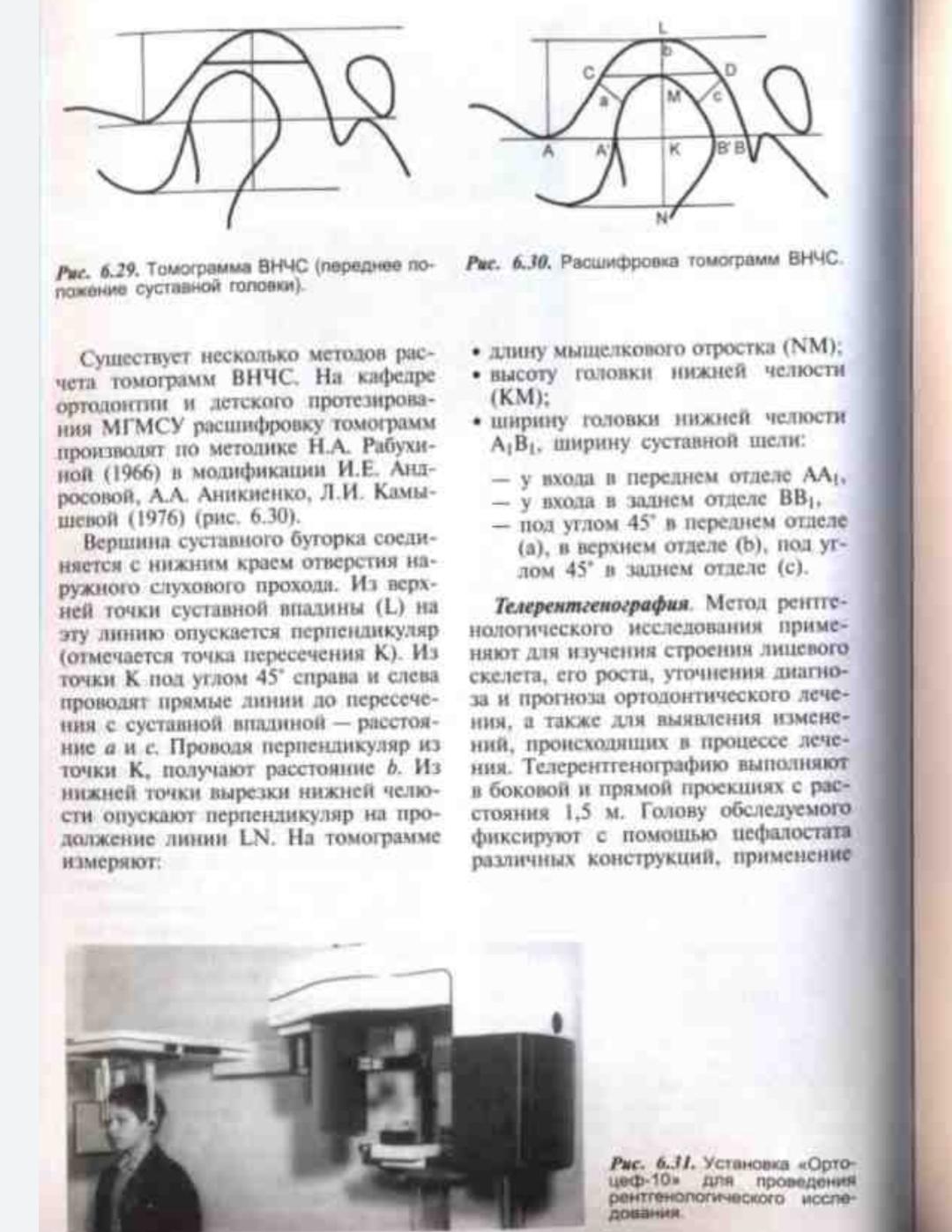

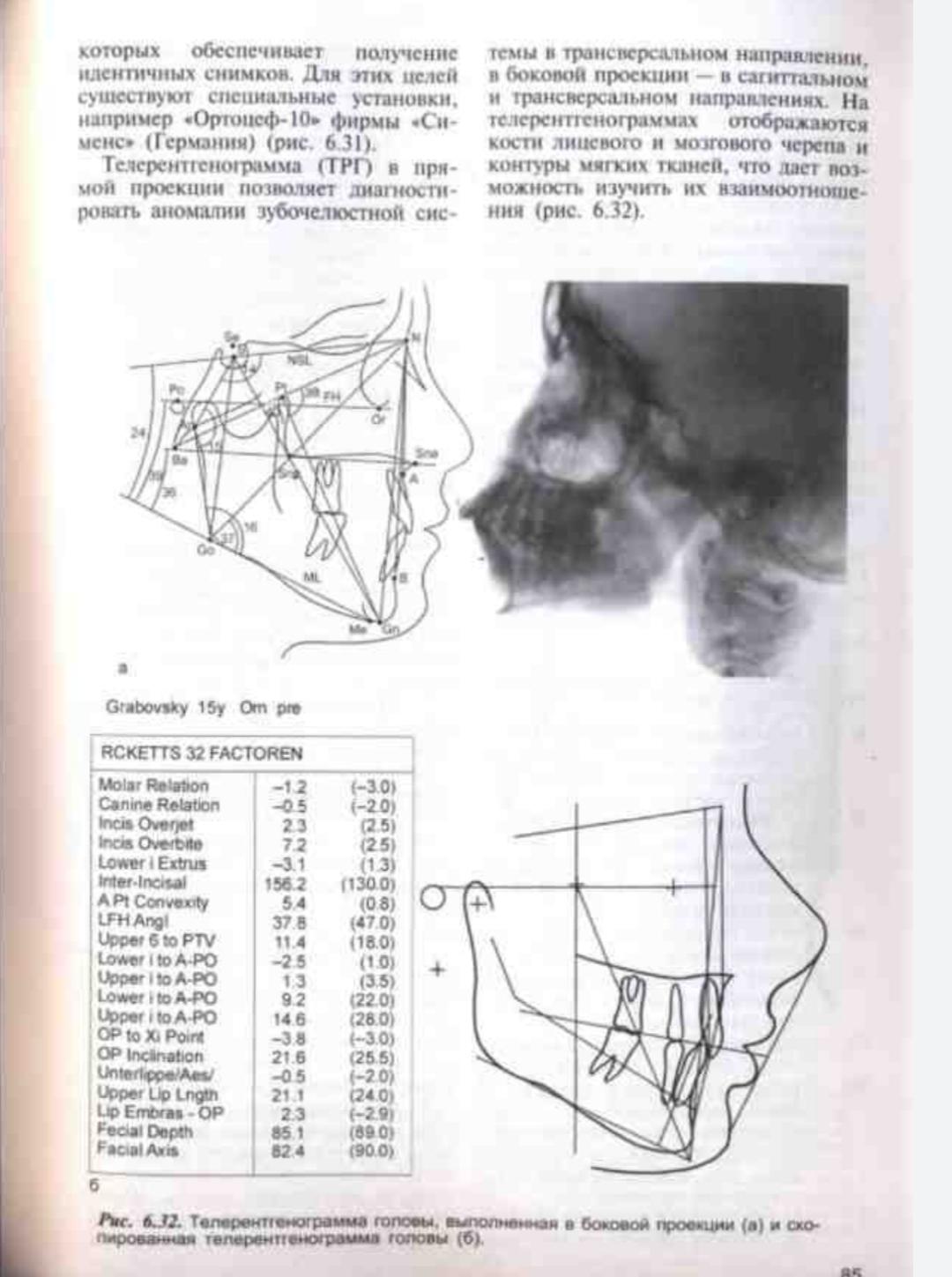

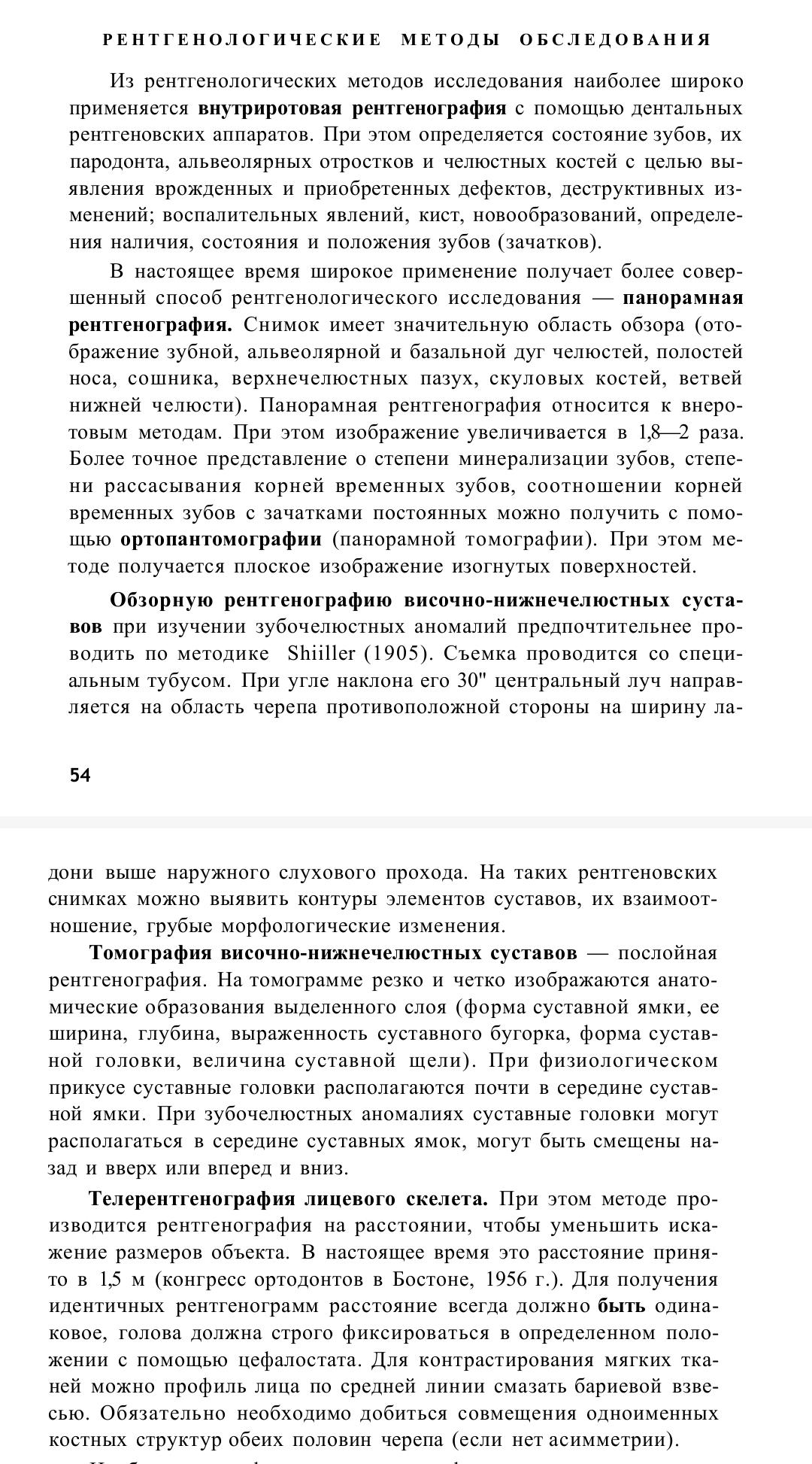

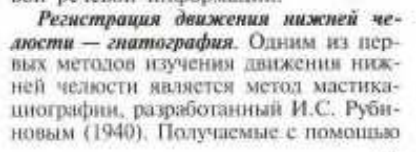

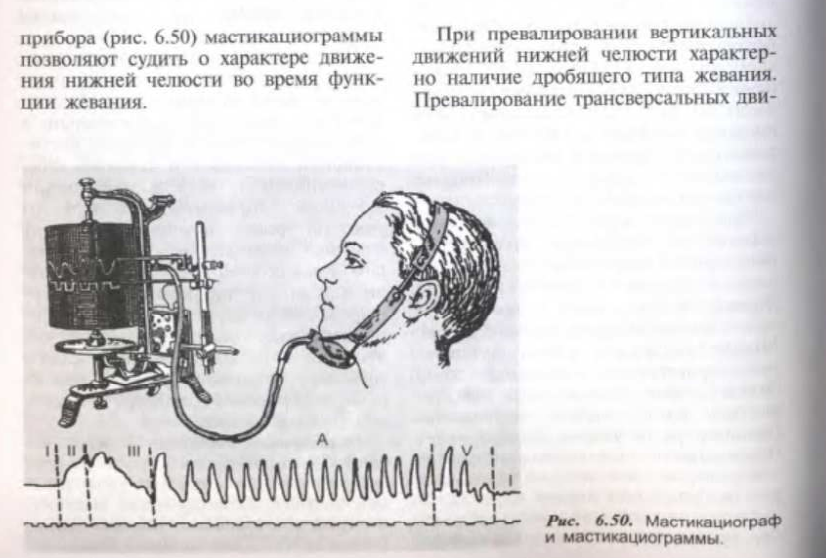

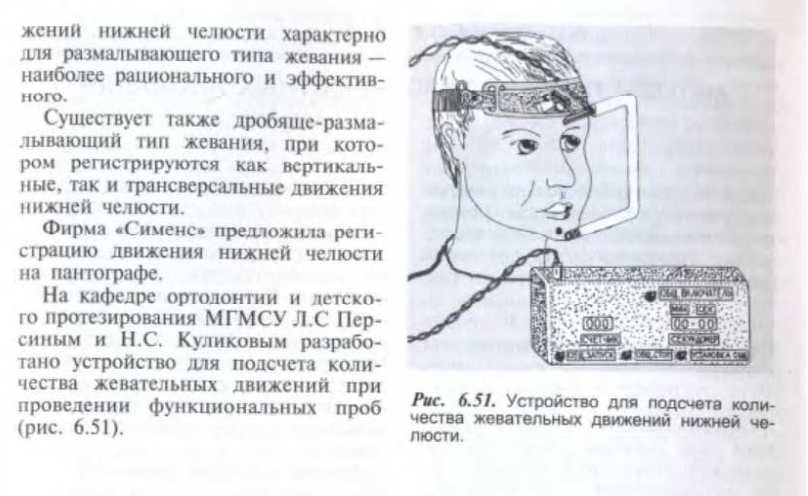

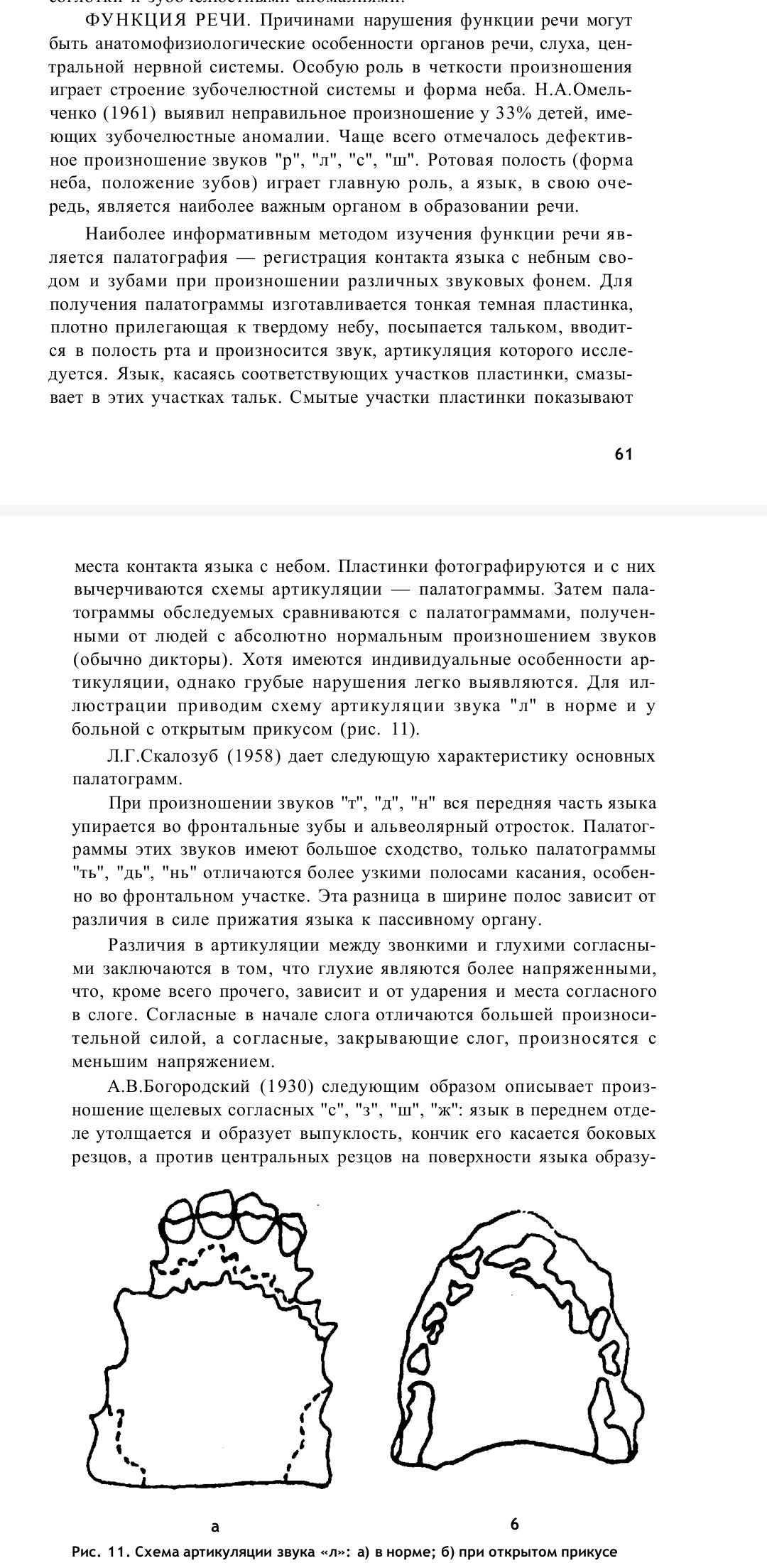

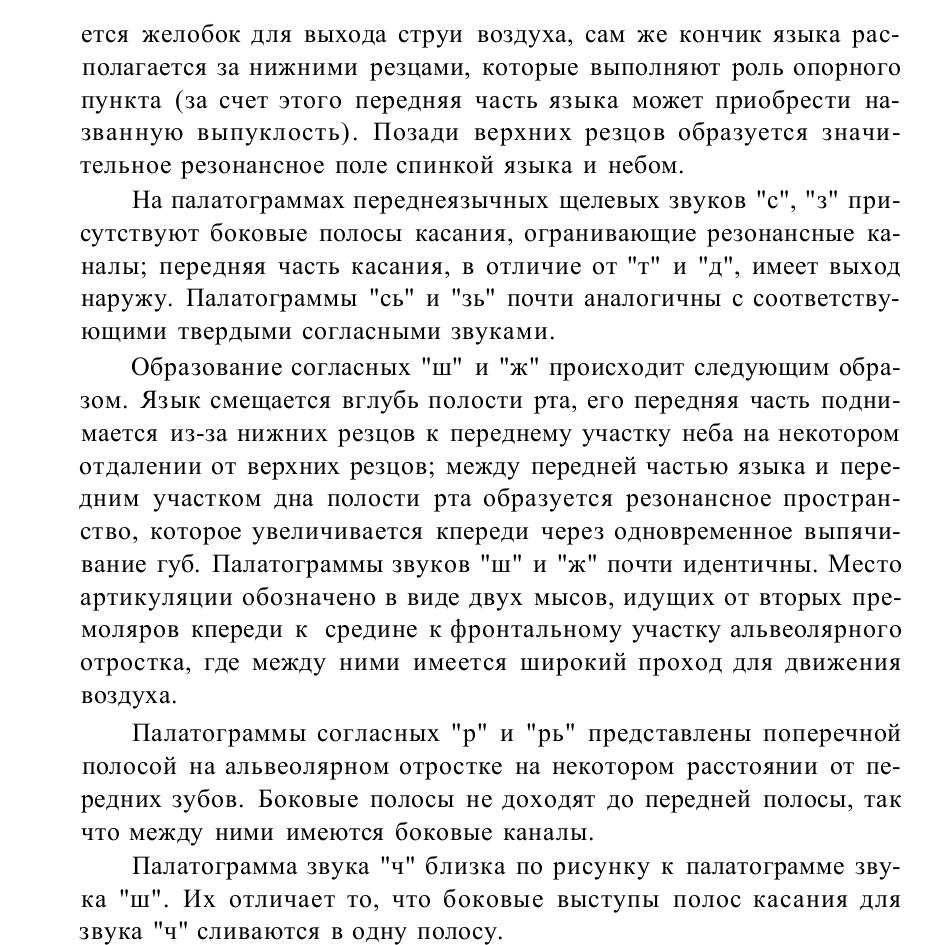

1. Терминология, применяемая в ортодонтии (Диастема, тремы, дистальная окклюзия, мезиальная окклюзия, прогения, прогнатия, протрузия, ретрузия, ретенция, тортоаномалия, инфантильное глотание, транспозиция, глубокий прикус, вертикальная резцовая дизокклюзия, КДМ (контрольно-диагностические модели), бруксизм, ретейнер, ТРГ, ОПТГ, трейнер, брекет-система). ( из книги Образцова, Ларионова ). Диастема — промежуток между центральными резцами. Тремы — наличие нескольких промежутков между зубами Прогения — выступание подбородка вперед. Прогнатия — смещение челюсти вперед. Протрузия — положение зубов (иногда вместе с альвеолярным отростком), характеризующееся их наклоном вперед. Ретрузия зуба — положение переднего зуба с наклоном или смещением назад Ретенция зуба — задержка прорезывания зуба, когда самостоятельное его прорезывание невозможно. Транспозиция зубов — состояние, когда соседние зубы меняются местами. Тортоаномалия - поворот зуба вокруг своей оси Инфантильное глотание — тип глотания, при котором язык в начальный момент глотания отталкивается не от зубов, а от губ. Ретейнер – это ортодонтическое приспособление, шина, которая объединяет рядом стоящие зубы в единую систему и препятствует их смещению. Трейнеры - это съемные силиконовые или полиуретановые ортодонтические устройства (капы, шины) которые призваны исправлять анатомические дефекты прикуса. Их можно считать альтернативой брекет-системам, которые должны решать такие же задачи.Основное отличие от других конструкций, которые используются в ортодонтии, помимо внешнего вида, состоит в том, что трейнер призван устранять причины дефектов. подробнее:   Бруксизм – это непроизвольное сокращение жевательной мускулатуры, вызывающее скрежет зубов или эпизодичное сжатие челюстей. Брекеты – наиболее современная, физиологичная несъемная ортодонтическая аппаратура, позволяющая перемещать зубы во всех трех плоскостях.  Мезиальная окклюзия (мезиальный прикус, прогенический прикус) — это такое нарушение смыкания зубных рядов, когда нижние зубы чрезмерно смещены мезиально по отношению к верхним зубам (3 класс Энгля). Дистальная окклюзия (дистальный прикус, прогнатический прикус) — это такое нарушение смыкания зубных рядов, когда нижние зубы располагаются дистально по отношению к верхним зубам (2 класс Энгля) Вертикальная резцовая дизокклюзия ( открытый прикус)-Это неполное смыкание резцов, проявляющееся в виде щели. Травматический открытый прикус возникает вследствие действия вредных привычек (сосание пальцев, губ, щек, языка, различных предметов, сон с запрокинутой головой). Большое значение при этом имеет ротовое дыхание, инфантильное глотание, макроглоссия, укороченная уздечка языка, неправильная артикуляция языка во время речи. Очень пагубным фактором, на наш взгляд, является длительное сосание соски-пустышки. Кроме того, что она действует как всякая вредная привычка, она приводит к развитию стойкой формы неправильного глотания Глубокий прикус, как и открытый прикус, является разновидностью вертикальных аномалий прикуса. Это вертикальная аномалия окклюзии, характеризующаяся увеличением перекрытия нижних резцов верхними более чем на треть высоты их коронок и нарушением режуще-бугоркового контакта. Глубокий прикус очень часто сочетается с сагиттальными видами аномалий прикуса (наиболее часто с дистальной окклюзией). Причины глубокого прикуса очень разнообразны. Большую роль играет наследственный фактор. При этом очень часто развивается блокирующий глубокий прикус (2 класс, 2 подкласс Энгля). КДМ (контрольно-диагностические модели)- Диагностическая, поскольку с её помощью можно проводить замеры, необходимые для постановки диагноза, а контрольная – так как она может служить образцом, по которому можно будет в дальнейшем контролировать прогресс хода лечения ТРГ-            ОПТГ- или ортопантомограмма это панорамный рентгеновский снимок всего зубочелюстного аппарата с захватом пазух и мягких тканей. Без этого исследования невозможно представить современное стоматологическое лечение. 3. Объясните значение контрольно – диагностических моделей в проведении обследования больных с зубочелюстными аномалиями?(Описать индекс Пона, Тона. Описать контрольные точки для индекса Пона. Метод Коркхауза (таблицу значений учить наизусть не нужно!)       4. Дайте характеристику основных антропометрических исследований головы, лица, челюстей и зубных дуг. (Точки. Индекс Изара и поперечно-продольный индекс). При постановке диагноза и определении плана лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями очень важно провести антропометрическое изучение лица. Принято при измерении черепа пользоваться следующими основными точками: 1) Nasion — место соединения носовых костей с лобной; 2) Prosthion — место соединения самых передних концов альвеолярных отростков верхних челюстей между медиальными резцами; 3) Infradentale — точка выступания кпереди и вверх альвеолярного края нижней челюсти; 4) Gnathion — самая нижнепередняя точка подбородочного возвышения; 5) Zigion — самая выступающая латерально точка скуловой дуги; 6) Gonion — точка выступания угла нижней челюсти; 7) Staphylion — самая задняя точка задней носовой ости костного неба; 8) Orale — между отверстием резцового канала (у живых — резцовые сосочки) и задней стенкой альвеол резцов у средней линии. Для определения формы лица очень удобно пользоваться индексами: Высота лица х 100 Широтный индекс лица = ширина лица В среднем этот индекс равен 85—89,9 (мезопрозопы). У лептоп-розопов (узколицых) он больше, а у эйрипрозопов (широколицых) — меньше. Графический метод изучения формы зубных дуг базируется на взаимосвязи величины зубов и зубных рядов. Наиболее широко распространено использование диаграммы Хаулея— Гербера— Гербста (рис. 7). Для построения диаграммы определяется сумма мезио-дистальных диаметров верхних резцов и клыка. Этим радиусом из точки В описывается окружность радиусом АВ, из точки А на окружности откладываются отрезки АС и AD. Дуга CAD — это кривая расположения 6 передних зубов. Для построения дуги для жевательных зубов из точки Е диаметра АЕ проводятся прямые через точки С и D до пересечения с касательной к окружности в точке А. Сторона полученного равностороннего треугольника EFG является радиусом для построения второй окружности, которая описывается из точки О на продолжении прямой АЕ. Из точки М диаметра AM откладываются радиусом АО точки J и Н. Соединив точку Н с точкой С и точку J с точкой D, получается кривая зубного ряда HCADJ по Хаулею. Гербст заменил боковые прямые ветви на дуги CN и DP; центрами для этих дуг являются точки L и К, лежащие на диаметре, перпендикулярном диаметру AM. Дуга CN описывается радиусом LC, а дуга DP — радиусом KD. В окончательном виде форма зубной дуги представлена кривой NCADP. Для нижнего зубного ряда вычерчивается дуга таким же образом, но величина радиуса, полученного для верхнего зубного ряда, уменьшается на 2 мм. Для определения изменения формы зубной дуги полученную нормальную дугу при данном размере трех передних зубов накладывают на имеющийся у обследуемого зубной ряд. Удобно это делать с помощью прозрачной целлулоидной пластинки. 13.5.2. Антропометрические исследования лица и головы пациента Рис. 13.12. Измерение ширины головы (eu—eu), морфологичес-кой ширины лица (zy—zy), гениальной ширины лица (go—go). Точки костной основы обозначают заглавными буквами, а точки мягких тканей — строчными. Антропометрическое исследование основано на закономерностях строения лицевого и мозгового отделов черепа, пропорциональности соотношения разных отделов головы и отношений их к определенным плоскостям. Изучение лица пациента проводят по фотографиям и телерентгенограммам (ТРГ). Для характеристики размеров головы и лица пациента определяют следующие их параметры: ширину, высоту, длину и глубину. Ширину головы и лица изучают в верхней, средней и нижней ее частях (рис. 13.12): • ширину головы (eu—eu) — между латерально выступающими точками (eu) на боковой поверхности головы слева и справа; • морфологическую ширину лица (zy—zy) — между наиболее выступающими кнаружи точками (zy) скуловой дуги слева и справа; • ширину лица (go—go) — между нижними и кзади расположенными точками (go) углов нижней челюсти справа и слева. Также измеряют ширину нижней челюсти. Измерение длины головы (gl—op) проводят между наиболее выступающей точкой (gl) на нижней части лба по срединно-сагиттальной плоскости выше корня носа, между бровями и наиболее выступающей кзади точкой (ор) затылка на срединно-сагиттальной плоскости (рис. 13.13). Рис. 13.13. Измерение длины (gl—ор) и высоты (t—v) головы. Высоту головы (t—v) определяют от точки (t), расположенной на козелке уха, по перпендикуляру к линии gl—ор до наиболее выступающей точки (v) на окружности головы. Изучают наряду с определением высоты головы высоту лица: морфологическую (верхняя, нижняя и полная) и физиономическую. Верхнюю морфологическую высоту лица (n—рr) измеряют между точкой (n), находящейся на пересечении медианной (срединной) плоскости с носолобным швом, и самой передней точкой (рr) альвеолярного гребня верхней челюсти в срединном сечении при ориентации черепа по франкфуртской плоскости. Нижнюю морфологическую высоту лица (рr—gn) определяют между точками рr и gn соединения контура нижнего края нижней челюсти и наружного контура симфиза. Полную морфологическую высоту лица (n—gn) измеряют между точкой п и точкой gn. Физиономическую высоту лица (tr—gn) определяют между точкой (tr), расположенной на сагиттальной плоскости на границе между лбом и волосистой частью головы, и точкой gn. Глубину лица оценивают по 4 размерам, которые определяют от точки t до точек: n — накожной, sn — наиболее заднерасположенной точки на месте перехода нижнего контура носа в верхнюю губу, pg — самой передней точки подбородочного выступа в срединном сечении при ориентации головы по франкфуртской плоскости, gn. Для характеристики формы головы и лица применяются индексы, представляющие собой процентное соотношение размеров головы и лица. Форму головы определяют по поперечно-продольному, высотно-продольному и высотно-поперечному индексам. Наибольшее значение имеет и чаще всех используется в практической работе поперечно-продольный (черепной, головной) индекс — процентное соотношение ширины и длины головы. Эта величина при долихоцефалической форме головы менее 75,9, при мезоцефалической — 76—80,9, при брахицефалической — 81—85,4, при гипербрахицефалической — 85,5 и выше. Рис. 13.14. Определение лицевого индекса Izard. Форму лица можно определить с помощью различных лицевых индексов. Лицевой индекс по Garson определяют по процентному соотношению морфологической высоты лица (n—gn) и ширины лица в области скуловых дуг (zy—zy). По величине этого индекса выделяют следующие типы лица: очень широкое, широкое, среднее, узкое, очень узкое. Морфологический лицевой индекс (IFM) Izard равен процентному отношению расстояния от точки пересечения средней линии лица (oph) и касательной к надбровным дугам до точки gn к ширине лица в области скуловых дуг (zy—zy). Величина индекса 104 и более характеризует узкое лицо, от 97 до 103 — среднее, от 96 и меньше — широкое (рис. 13.14). IFM = (oph-gn) : (zy-zy) х 100 Лицо пациента изучают в фас и профиль. В фас оценивают симметричность левой и правой половин лица, а также соразмерность верхней, средней и нижней трети лица (рис. 13.15). Профиль лица оценивают по его виду, который бывает вогнутым, прямым и выпуклым в зависимости от соотношения положения точек n, sn и pg. При оценке профиля лица учитывают положение верхней (UL) и нижней губ (LL) по отношению к эстетической плоскости (название предложено Ricketts), проходящей через точку (EN) на кончике носа и точку (DT), соответствующую точке pg. Выступание нижней губы соответствует выпуклому профилю лица. Вогнутым профиль лица считают при отстоянии нижней губы назад от эстетической плоскости более чем на 2 мм. Между формой лица и шириной, длиной зубных рядов, их апикальными базисами установлена устойчивая взаимосвязь, поэтому при определении индивидуальной средней нормы размера зубных рядов обязательно учитывают форму лица. Форму лица можно определить с помощью лицевого индекса по Изару IFM (индекс фациальный морфологический) Длину лица измеряют от точки офрион (oph) до точки ^ гнатион (gn) Точка офрион находится на пересечении средней линии лица и касательной к надбровным дугам, точка гнатион — на средней линии лица под подбородком Ширину лица определяют между наиболее выступающими точками на ску- \ ловых дугах (zy) По полученным данным длины и ширины лица ^ (в миллиметрах) высчитывают лицевой индекс Изара Величина индекса 104 и больше характеризует узкое лицо, от 97 до 103 — среднее, 96 и меньше — широкое лицо Установлена взаимосвязь между формой лица, шириной и длиной зубных дуг и их апикального базиса, поэтому для определения средней индивидуальной нормы размеров зубных дуг делают поправку на форму лица В табл. 5 1 приведены антропометрические показатели лицевого черепа, которые наиболее часто используются в ортодон-тической практике. Скуловой диаметр — наибольшее расстояние между наружными поверхностями скуловых дуг. Средняя ширина лица — расстояние между наиболее выпуклыми участками скуловых дуг. Верхняя высота лица — расстояние между точками назион и альвеолярной точкой. Полная высота лица — расстояние между точками назион и гнатион. Отношение полной высоты лица к скуловому диаметру называется общим лицевым указателем. Длина альвеолярной дуги — расстояние от простиона до пересечения медианной плоскости с линией, соединяющей задние края альвеолярного отростка верхней челюсти. Последняя точка определяется по нитке, натянутой между задними краями альвеолярного отростка верхней челюсти и крыловидными отростками основной кости. Длина неба — расстояние от точки пересечения медианной плоскости с линией, соединяющей задние края резцовых альвеол, до точки пересечения той же плоскости с линией, соединяющей задние точки твердого неба, находящиеся в основании задней носовой ости. Мыщелковая ширина — расстояние между наружными краями обоих мыщелков. Угловая ширина — расстояние между точками гонион. Высота ветви — расстояние от точки гонион до верхней точки мыщелка параллельно заднему краю ветви. 5. Лучевые методы диагностики зубочелюстной системы. ( книга Персина ).      Про трг не вставляю подробно , это отдельный вопрос. 6. Изложите суть метода телерентгенографии лицевогo скелета.(см первый вопрос, в конце я вставила про ТРГ) 8. Назовите основные методы исследования функции жевания.    9. Дайте характеристику основным методам исследования функции дыхания. В целях предупреждения развития и лечения многих аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата прежде всего необходимо нормализовать носовое дыхание. Нормализация носового дыхания - довольно сложная задача, так как даже незначительные препятствия к нему в верхних дыхательных путях становятся порой преградой к достижению хорошего лечебного эффекта. Это обстоятельство требует разработки надежного, весьма точного метода исследования проходимости носовых ходов, улавливающего незначительные нарушения в носовом дыхании. Самым примитивным, наиболее широко применяемым методом является поднесенная вата к носу. Без всякого сомнения, при этом методе невозможно говорить о каких-то количественных показателях. Известен способ оценки проходимости носовых ходов (Л.Б.Дайняк, Н.С.Мельникова, 1960). В основу этого способа положена принудительная подача воздуха через нос с постоянным расходом воздуха. О проходимости носовых ходов судят по уровню давления, которое при нагнетании воздуха измеряется в миллиметрах водяного столба. Прибор состоит из компрессора с вибрационным электромагнитным приводом, обеспечивающим постоянство расхода воздуха при возможном сопротивлении носовых ходов, системы спиртовых манометров, кранов регулирования расхода воздуха, запорных кранов манометров и соединительных трубок с оливами. При нормальной проходимости носовых ходов давление воздуха, определяемое с помощью описанного ринопневмометра, не превышает 70—90 мм водяного столба. Наряду с несомненными достоинствами этот метод имеет существенные недостатки, основным из которых является то, что при подаче воздуха с постоянным давлением возможно определить только те нарушения проходимости носовых ходов, которые связаны с грубыми морфологическими изменениями (аденоиды, полипы и т.д.), но недостаточно улавливаются такие изменения, как отечность слизистой оболочки при рините, так как мощная струя воздуха с постоянным давлением сдавливает отечную слизистую оболочку. В целях расширения возможностей известного способа нами был сконструирован прибор — ринопневмометр (А. с. 1825617, 1993), работающий на переменном давлении воздуха. Струя воздуха подается с начальным давлением 40 мм ртутного столба, после чего определяется время, за которое давление упадет до 0. При нормальной проходимости носовых ходов у детей это время не превышает 7 секунд. Чем значительнее нарушена проходимость носовых ходов, тем большее количество времени требуется для снижения давления. Нарушение проходимости носовых ходов, обусловленное отечностью слизистой оболочки, будет хорошо "улавливаться" в конце измерения, когда давление в баллоне минимальное (1—3 мм рт.ст.). Каждый самостоятельно изготовленный ринопневмометр необходимо тщательно тарировать на людях с нормальной проходимостью носовых ходов, что связано с различным диаметром резиновых трубок, с различным диаметром отверстия в оливе. Ринопневмометр сконструирован (В.А.Дистель, В.Г.Сунцов, И.П.Гринченко, Ю.Г.Худорошков) на базе выпускаемого промышленностью тонометра (для измерения кровяного давления). Он состоит из резинового баллона, к которому подсоединены груша и манометр. Баллон посредством резиновой трубки с краном соединен с пластмассовой оливой, вводимой в нос. Исследование проходимости носовых ходов осуществляется следующим образом (рис. 10). В исследуемую половину носа вводится олива, другая половина носа закрывается "глухой оливой". При закрытом кране нагнетается воздух в резиновый баллон до 40 мм рт. ст. Исследуемого просят дышать через рот. По сигналу "не дышать" открывается кран на резиновой трубке и засекается время по секундомеру. При снижении давления до 0 подается сигнал "дышать" и вновь засекается время. О степени проходимости носовых ходов судят но количеству времени, прошедшего от первого сигнала до второго. Преимущества предлагаемого способа изучения проходимости носовых ходов заключается в том, что для выявления незначительных (функциональных) изменений в носовых ходах используется переменное давление (при использовании постоянного давления воздуха возможно определить лишь нарушения проходимости носовых ходов, связанные с органическими изменениями). Предлагаемый ринопневмометр — малогабаритный, бесшумный прибор, не зависящий от источника электроэнергии. В целях изучения влияния проходимости носовых ходов на формирование зубочелюстного аппарата и связи этого показателя с патологией носа были сформированы две группы детей. В первую группу вошли дети с нормальной проходимостью носовых ходов (показатели ринопневмометрии в обеих половинах носа не превышали 7 секунд), во вторую — с нарушением проходимости носовых ходов в одной или обеих половинах носа (показатели ринопневмометрии превышали 10 секунд). Данные исследования приведены в табл. 9. Данные таблицы свидетельствуют о наличии взаимосвязи между проходимостью носовых ходов, наличием патологии носа и носоглотки и зубочелюстными аномалиями. 10 вопрос Какие методы исследования применяются при изучении функции речи?   11. Дайте характеристику двух основных типов глотания.    |