К вопросу о глобализации изменения климата_. К вопросу о глобализации изменения климата

Скачать 1.31 Mb. Скачать 1.31 Mb.

|

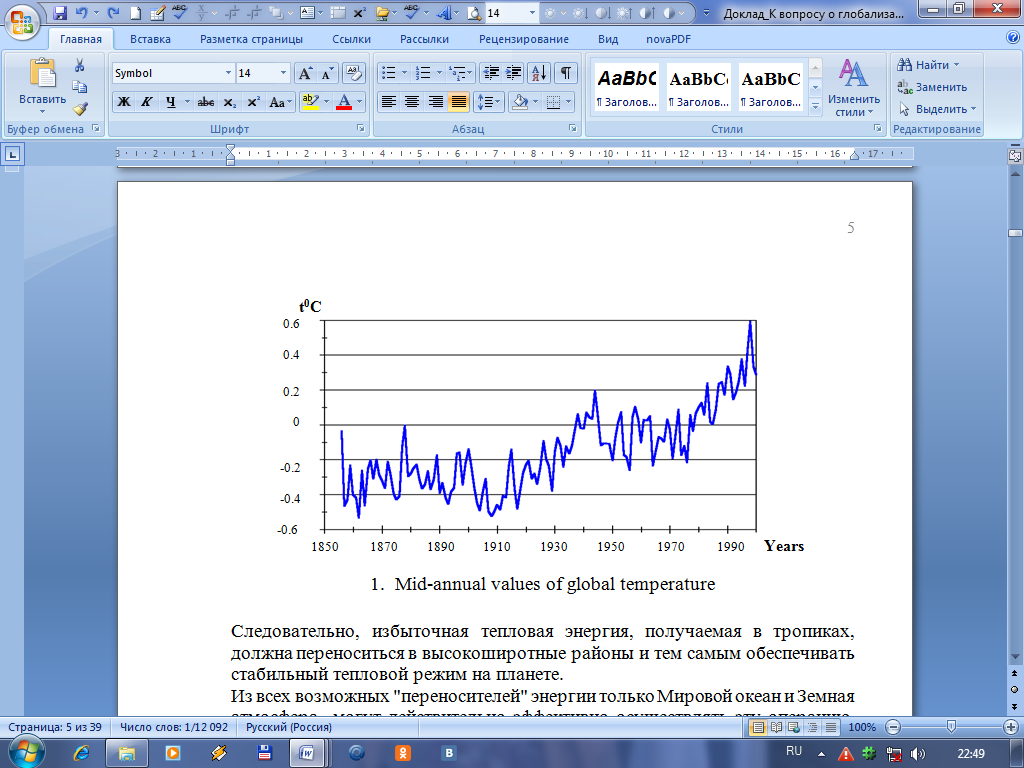

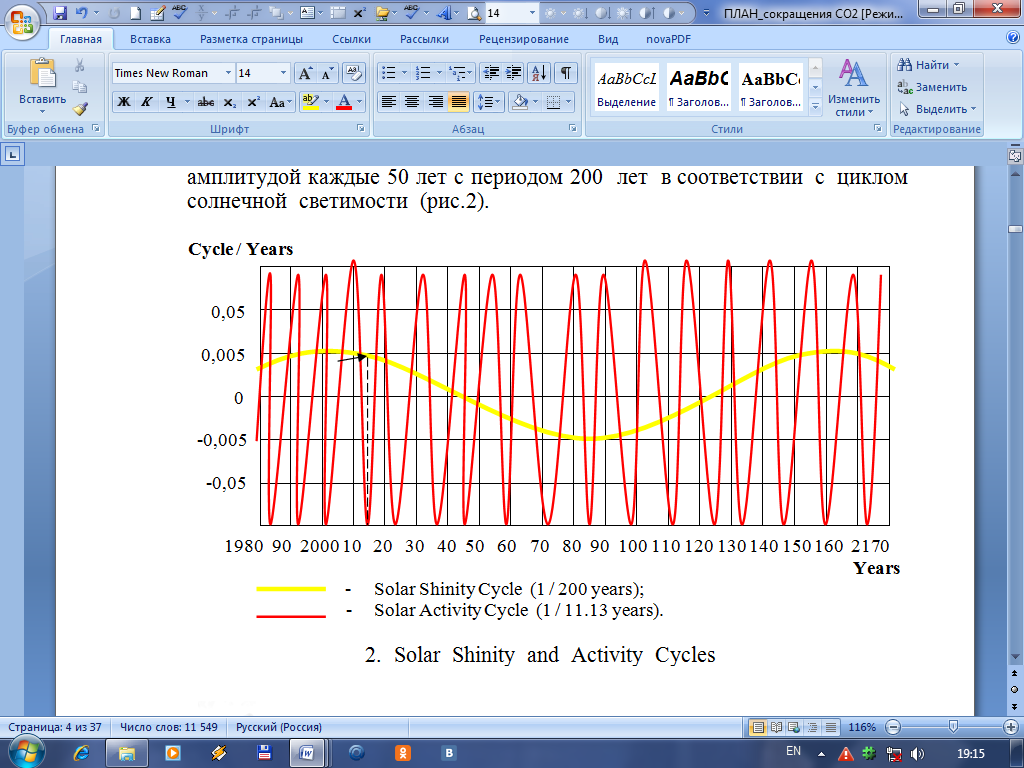

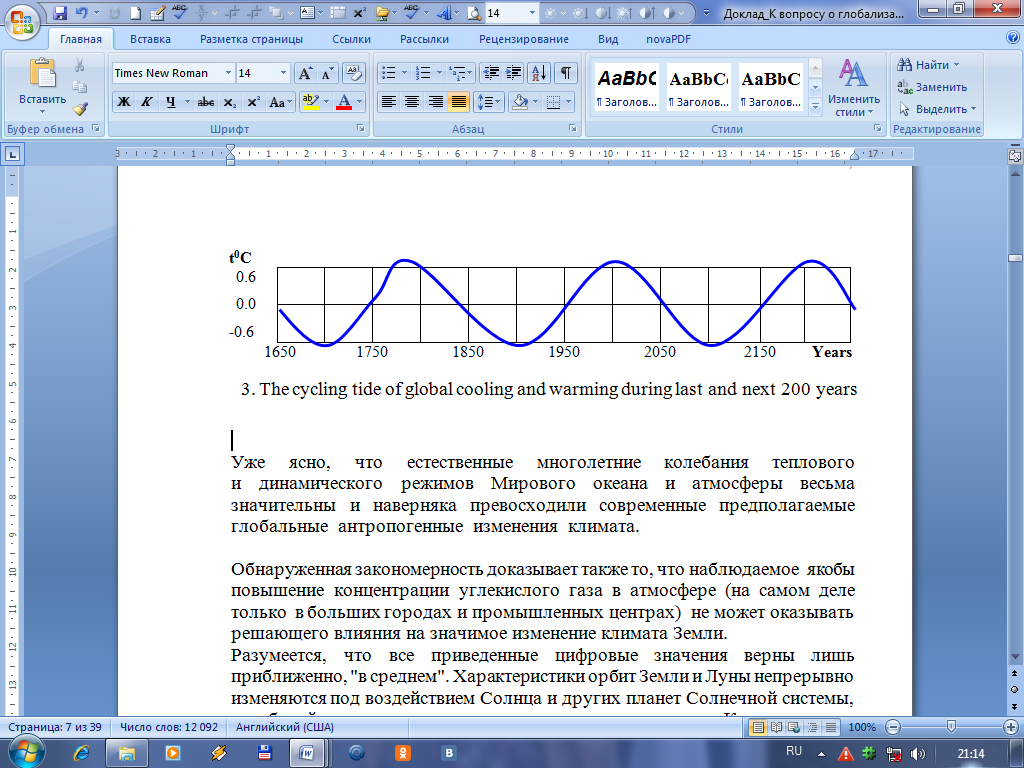

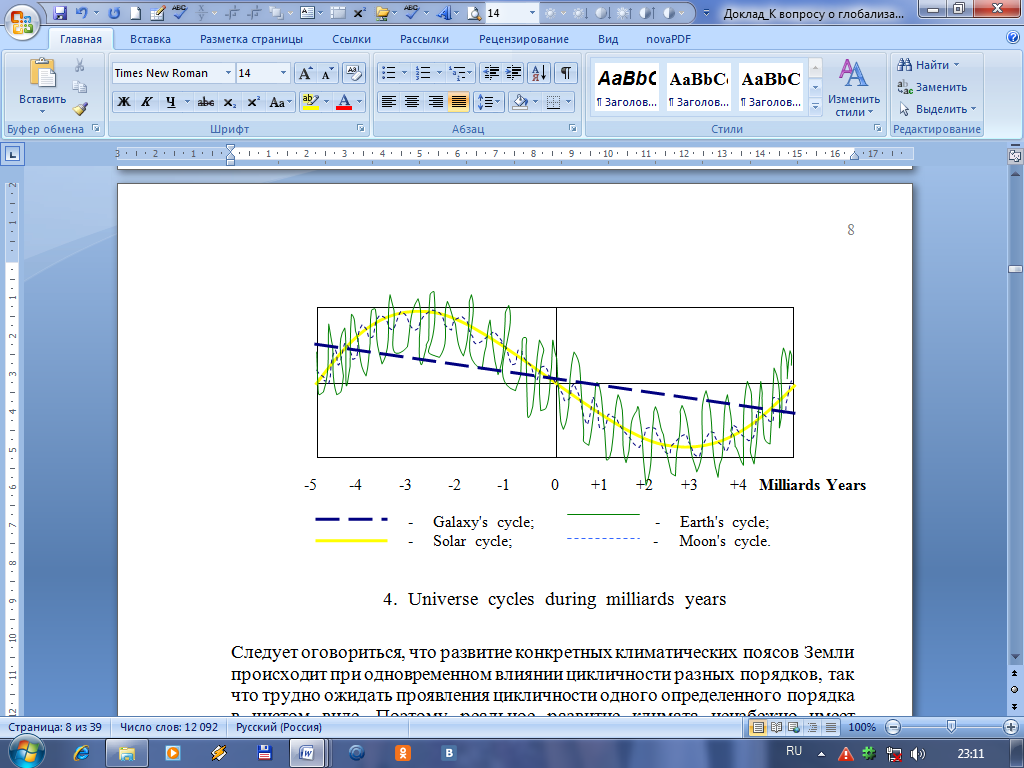

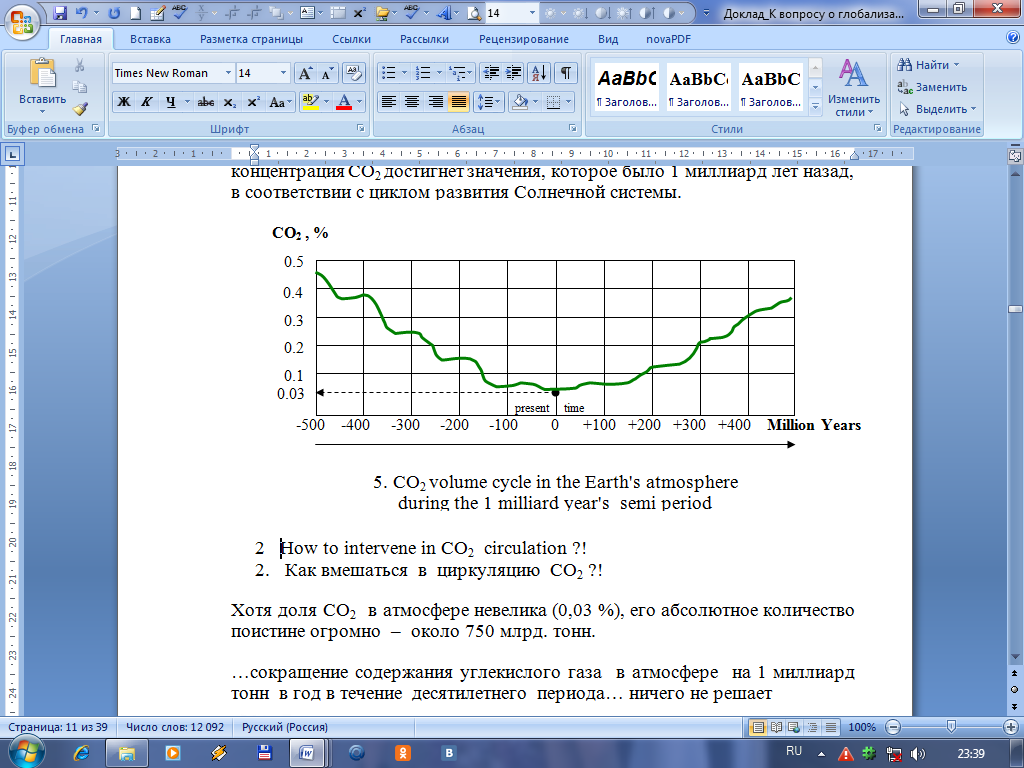

Валентин Туголуков кандидат технических наук, старший научный сотрудник К вопросу о глобализации изменения климата И многие торговали заблуждениями и лживыми чудесами... О, математики, пролейте свет на это заблуждение. (Леонардо да Винчи. Записные книжки) Озабоченность человечества суровыми последствиями изменения климата вполне резонна и понятна. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата - МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), который был представлен в Берлине 13 апреля 2014 года ["Удержать глобальное потепление еще возможно", ТРУД, № 35 (1348), 5-11 мая 2014 года]. В октябре 2015 года появился финальный доклад МГЭИК об изменении климата на планете Земля, который должен стать "важнейшим ориентиром для участников глобальной конференции ООН по изменению климата, которая прошла в 2015 году в Париже". "Смягчить негативные последствия изменения климата можно, но только ценой общих усилий, в том числе по уменьшению выбросов парниковых газов к середине XXI века на 40-70 %, а затем и на 100 %, и по удержанию глобального потепления в пределах 20С по сравнению с той средней температурой, которая была на Земле в начале индустриализации", считают эксперты ООН. А британский бизнесмен сэр Ричард Брэнсон, миллиардер и владелец крупной авиакомпании Virgin, объявил еще в 2007 году конкурс на лучший способ борьбы с глобальным потеплением с призовым фондом в 25 миллионов долларов. По правилам организаторов конкурса, опубликованных в газете The Daily Telegraph, проект победителя должен представлять собой план сокращения содержания углекислого газа (СО2) в атмосфере на 1 миллиард тонн в год в течение десятилетнего периода. "Человек создал эту проблему, и человек обязан решить ее", - заявил Брэнсон, отметив, что "Земля не может ждать 60 лет". Бизнесмен, как пишет "Интерфакс", пояснил: "Нам нужны все люди, способные помочь в нахождении ответа на этот вопрос уже сейчас, чтобы направить их усилия на решение проблемы". "Если мы не сможем найти способ радикально уменьшить концентрацию CO2 в атмосфере, мы потеряем половину видового разнообразия Земли, все экосистемы коралловых рифов, а 100 миллионов человек станут беженцами в то время, как сельскохозяйственные угодья станут пустынями или, наоборот, покинуты вследствие переувлажнения", - предрекает авиамагнат. Но что на самом деле ожидает человечество?! Чтобы как-то почувствовать "остроту" вопроса о глобальности климата, надо как-то увидеть через призму мульти-миллионо-летия Земли "остроту" (амплитуду) безграничности и вечности Вселенной и хотя-бы отметить ее триллионо-летие и ее миллиардно-летние циклы. И тогда можно будет говорить о современном состоянии изменения климата на Земле и его перспективах для человечества. Все имеет начало и конец. Зажигаются и гаснут звезды, вздымаются и разрушаются горы, рождаются и гибнут биологические особи и популяции, социумы, государства и цивилизации. Новое рождается на обломках старого, за счет их вещества и энергии. Но между началом и концом - развитие со спиралеобразной цикличностью, с повторяемостью в каждом цикле участков подъема и спада, с примерно составным (“матрешечным”) характером циклов, их затуханием во времени. И все это происходит на протяжении миллионов и миллиардов лет. Климат Земли, как одно из производных состояний развития планеты, также подвержен циклическим изменениям. Ведь само слово "климат" происходит от греческого "", что значит "наклон поверхности Земли к лучам Солнца". Оно отражает движение Земли по орбите вокруг Солнца, в ходе которого наша планета поворачивается к Солнцу то одним, то другим своим боком (полюсом), что является причиной годовой цикличности всех процессов на Земле. Известно, что приходящая к Земле солнечная энергия неравномерно распределена по земному шару. Более того, поглощаемая Землей приходящая коротковолновая солнечная радиация в отдельной точке не компенсируется уходящей длинноволновой радиацией, хотя при этом интегральный тепловой баланс планеты остается нулевым. Среднегодовая глобальная температура имеет тенденцию колебаться в пределах ± 0.60С (рис.1).  Figure 1. Mid-annual values of global temperature Рисунок 1. Среднегодовые колебания глобальной температуры Следовательно, избыточная тепловая энергия, получаемая в тропиках, должна переноситься в высокоширотные районы и тем самым обеспечивать стабильный тепловой режим на планете. Из всех возможных "переносителей" энергии только Мировой океан и Земная атмосфера могут действительно эффективно осуществлять эту операцию. Океан и атмосфера перераспределяют приходящую от Солнца энергию между широтами, компенсируя зональную неравномерность ее прихода на верхнюю границу атмосферы. В системе "океан-атмосфера" океан служит инерционной средой, медленно накапливающей изменения. Атмосфера же представляет собой нестационарную часть, глобальная долгопериодная устойчивость которой поддерживается океаном [http://www.elibrary.ru/books/janus/lappo.htm]. Исходя из энергетических оценок возможных причин климатической изменчивости Земли, можно сделать вывод об активной роли вод Мирового океана в формировании климата, в том числе за счет глобального контраста в температуре и солености между отдельными бассейнами Мирового океана. Изменчивость переноса между этими областями и влияет на климат. Следует заметить, что среднегодовая глобальная температура (см. рис.1) изменяет знак ± 0.60С через 100 лет с максимальной и минимальной амплитудой каждые 50 лет с периодом 200 лет в соответствии с циклом солнечной светимости (рис.2).  Figure 2. Solar Shinity and Activity Cycles Рисунок 2. Циклы солнечной светимости и активности 200-летняя цикличность изменения светимости Солнца оказывает определяющее влияние на климат Земли. А изменение активности Солнца с циклом 11…13 лет, "пересекаясь" с циклом светимости Солнца, вызывает возмущения магнитного поля Земли, колебания скорости вращения Земли, циркуляцию атмосферы Земли, вследствие чего возникают землетрясения, извержения вулканов, колебания температуры и увлажнения в виде циклонов, ураганов и смерчей, как результат действия интегральных электромагнитогидродинамических и термических эффектов. В настоящее время точка пересечения циклов активности и светимости (см. → на рис. 2) находится на максимуме глобального потепления с переходом к 2050 году к глобальному похолоданию на 0.60С, обусловленному естественным снижением потока солнечного излучения. Явным свидетельством того, что глобальный тепловой максимум на Земле уже достигнут, является начало остывания верхних слоев Мирового океана [http://www.rg.kiev.ua]. 200-летняя цикличность изменения светимости Солнца подтверждается прошлыми замерами глобальных похолоданий в 1650 году (с минимумом в 1700 году) и в 1850 году (с минимумом в 1900 году) и глобальных потеплений в 1550 году (с максимумом в 1600 году), в 1750 году (с максимумом в 1800 году) и в 1950 году (с максимумом в 2000…2005 годах) с прогнозом на следующие 200 лет (рис. 3). Именно на этом участке графика в период 1950…2000 г.г. началось осознание глобального потепления климата (в среднем на 0.60С), создание МГЭИК в 1988 г., подписание Киотского протокола в 1997 г. и статистическое исследование подтаивания ледников, накопления СО2 в атмосфере и т.п., подтверждающее прцесс потепления. Но не более. Начиная с 2001г. по 2015г." страсти поутихли". И правильно! Ученые действительно призадумались: "È pur si muove!"  Figure 3. The cycling tide of global cooling and warming during last and next 200 years Рисунок 3. Цикличность глобальных похолоданий и потеплений в 200 лет Уже ясно, что естественные многолетние колебания теплового и динамического режимов Мирового океана и атмосферы весьма значительны и наверняка превосходили современные предполагаемые глобальные антропогенные изменения климата. Обнаруженная закономерность доказывает также то, что наблюдаемое якобы повышение концентрации углекислого газа в атмосфере (на самом деле только в больших городах и промышленных центрах) не может оказывать решающего влияния на значимое изменение климата Земли. Разумеется, что все приведенные цифровые значения верны лишь приближенно, "в среднем". Характеристики орбит Земли и Луны непрерывно изменяются под воздействием Солнца и других планет Солнечной системы, колебаний их взаимного расположения и сил притяжения. К этому можно добавить и общее влияние Галактики на Солнечную систему. Эти воздействия, накладываясь друг на друга, затушевывают четкость ритмов и затрудняют вычленение элементарного времени - инварианта, кратно, без остатка, входящего в периоды всех циклов, связанных с вращением Земли. Установлены и 22…23-летние колебания солнечной активности, 1850-летний цикл, обусловленный изменчивостью приливообразующих сил в связи с взаимным перемещением Земли, Луны и Солнца и выражающийся планетарными колебаниями климата. Более продолжительные циклы (21, 42…45, 90, 370 тыс. лет) объясняют колебания эксцентриситета земной орбиты и увязывают с ними чередование ледниковых и межледниковых эпох. Наконец - геологические циклы, которые измеряются миллионами лет: самые большие из них - 165…180 млн. лет и 500 млн. лет на миллиардной шкале Вселенной (рис. 4).  Figure 4. Universe cycles during milliards years Рисунок 4. Геологические циклы на миллиардной шкале Вселенной Следует оговориться, что развитие конкретных климатических поясов Земли происходит при одновременном влиянии цикличности разных порядков, так что трудно ожидать проявления цикличности одного определенного порядка в чистом виде. Поэтому реальное развитие климата неизбежно имеет нелинейный характер, с чем необходимо считаться. В такой сложной многофакторной системе, которую являет собой климат Земли, все связи существенно нелинейны и не допускают простого суммирования линейных причинно-следственных связей, непосредственного перехода от частного к общему. Это ограничивает возможности прогнозирования изменения климата Земли на несколько тысяч лет вперед. Альтернативой может быть только последовательно системный подход, когда климат Земли рассматривается как эволюционирующая система. Именно орбитальные параметры Земли в Солнечной системе вызывают циклические изменения климата. Главные переменные составляющие орбиты – это эксцентриситет, угол наклона эклиптики и прецессия. Эксцентриситет относится к изменяющейся форме орбитальных параметров всех тел, вращающихся вокруг Солнца, в том числе и Земли, у которой он изменяется от почти кругового к эллиптическому по циклу, приблизительно равному 100000 лет. Угол наклона эклиптики к плоскости экватора, меняется в пределах от 22.1° и 24.5° по циклу в 41000 лет. Прецессия – это постепенное изменение направления магнитного полюса, который проходит по кругу за цикл в 21000 лет. На протяжении миллионов лет такие циклы могут накладываться друг на друга, что и произошло 23 миллиона лет назад. Результат самого последнего подобного (совпадения пиков циклов) события был 200000 лет назад, когда отмечался необычно теплый климат. Орбита Земли тогда была почти круговая, так что расстояние планеты от Солнца оставалось относительно стабильным в течение года. Кроме того, наклон эклиптики изменился меньше, чем обычно. Другими словами, наклон не всегда меняется между одними и теми же самыми интервалами в его 41000-летнем цикле; цикл изменения угла наклона изменяется по амплитуде в течение более длинного периода - приблизительно за 1.25 миллион лет. Точно так же эксцентриситет повторяет пики циклически каждые 400000 лет. Исследователи все еще ищут новые зависимости между циклами климата и орбитальными вариациями. Так как большинство исследователей сосредоточилось на последних 5 миллионах лет, новое исследование ценно потому, что оно заглядывает в более отдаленное окно времени, когда условия на планете были совсем иными. В исследуемом периоде зависимости изменений в климате и в орбитальных параметрах планеты точно соответствуют циклам Миланковитча [http://ufolog.nm.ru/sdvig7.htm]. Соответствие по времени накладывания друг на друга пиков всех трех орбитальных циклов - очень редкий случай, и факт, что это точно соответствует климатическим изменениям в то время, неоспорим [http://sciteclibrary.ru]. Сейчас светимость Солнца на 30 % выше, чем вначале, а масса несколько уменьшилась. Это привело к некоторым изменениям в Солнечной системе. Из-за уменьшения массы Солнца планеты чуть-чуть отодвинулись от Солнца, но, по-видимому, всё равно стали получать чуть-чуть больше света. Водородного топлива Солнцу хватит ещё на 5 миллиардов лет. При этом будут происходить хорошо предсказуемые события. Через 1,1 миллиарда лет светимость Солнца возрастёт ещё на 10 %. Через 3,5 миллиардов - на 40 %. Земля тогда, возможно, станет похожа на Венеру: водяной пар в верхних слоях атмосферы разложится под действием света на кислород и водород, лёгкий водород улетит в Космос, вода исчезнет и перестанет с дождями вымывать углекислый газ из атмосферы, он накопится и вызовет катастрофическое нагревание поверхности планеты. Зато в это время могут возникнуть благоприятные условия для жизни на Марсе (растает вечная мерзлота, наполнится водой океан Бореалис и т.д.). В настоящее время Земля имеет плотную азотно-кислородную атмосферу. На Венере атмосфера еще более плотная, но состоит в основном из углекислого газа, что приводит к сильному "парниковому" эффекту и температура на поверхности Венеры достигает 5000С. Атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, однако она сильно разрежена – давление в 150 раз меньше, чем давление на поверхности Земли. Следующие 6,4 миллиардов лет водород на Солнце будет выгорать в оболочке гелиевого ядра. Потом температура в увеличившемся гелиевом ядре возрастёт до такой степени, что "загорится" гелий (с образованием кислорода и углерода). Солнце при этом увеличит светимость ещё в 2 раза. В течение следующих 1,3 миллиардов лет оно станет медленно расширяться и увеличит диаметр в 170 раз. При этом поглотится Меркурий. Земли это расширение не достигнет. Кроме того, от Солнца к этому времени останется только 72,5% современной массы, и Земля отодвинется. Наступит стабильная пауза длительностью в 110 миллионов лет, которая сменится дальнейшим быстрым расширением Солнца в течение 20 миллионов лет. Тогда Солнце достигнет современной орбиты Земли и увеличит светимость в 5200 раз. Но масса Солнца составит только 59 % современной массы, и Земля отодвинется к Марсу, но уцелеет. Впрочем, температура на Земле достигнет 1600 градусов Цельсия, и это будет жидкая расплавленная планета. Когда гелий в ядре выгорит, солнечный ветер сдует оболочку Солнца. Из этой оболочки возникнет так называемая планетарная туманность. Такие туманности есть вокруг некоторых выгоревших звёзд, и раньше считали, что из них образуются планеты, а на самом деле это "последние выдохи умирающих звёзд" [http://testblock1.j043.mt.ru/ref/article_187.html]. В центре Солнечной системы, вместо огромного красного гигантского Солнца, останется сжавшийся белый карлик с массой примерно 0,6 от современной и очень маленькой светимостью (за счёт энергии постепенного сжатия). Остатки Солнечной системы погрузятся в холод и мрак. Наступит безжизненная стабильность. Но за эти миллиарды лет возникнут не одни солнечные (звездные) системы с такими же или другими планетами, образующимися в результате взрыва звезды ("солнца"), и вращающимися вокруг звезды на расстояниях, пропорциональных их массам и с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Однако пора возвращаться к настоящему времени. Среди процессов в системе Солнце – Земля очень важное место занимает атмосферная циркуляция, которая во многом определяет погоду и климат на планете Земля. Под атмосферной циркуляцией понимается система воздушных течений над Земным шаром. Атмосфера Земли - основной источник углерода для живых организмов, где данный элемент присутствует в виде углекислого газа (диоксида углерода, СО2). В атмосфере СО2 переносится ветрами как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. В течение 100 миллионов лет до настоящего времени концентрация СО2 в атмосфере существенно не менялась, составляя около 0,03 % веса сухого воздуха на уровне моря, и очевидно в следующие 100 миллионов лет не изменится (рис. 5).  Figure 5. CO2 volume cycle in the Earth's atmosphere during the 1 milliard year's semi period Рисунок 5. Цикличность концентрации СО2 в атмосфере Земли на отрезке в 1 миллиард лет И только в последующие 200…500 миллионов лет концентрация СО2 достигнет значения, которое было 1 миллиард лет назад, в соответствии с циклом развития Солнечной системы. Как вмешаться в циркуляцию CO2 и стоит ли вообще вмешиваться в циклы Вселенной ?! (рис. 6).  Figure 5. To turn back the Universe cycles?! Рисунок 5. Вмешиваться в циклы Вселенной ?! Хотя доля СО2 в атмосфере невелика (0,03 %), его абсолютное количество поистине огромно – около 750 млрд. тонн. Можно приблизительно оценить суммарное количество углерода, связываемого растениями, а также выделяемого в процессе дыхания растений, животных и микроорганизмов. Установлено, что зеленые растения поглощают в год около 220 млрд. тонн CO2. Почти такое же количество этого вещества выделяется в неорганическую среду в процессе дыхания всех живых организмов, а также в результате разложения и сгорания органических веществ [http://www.krugosvet.ru/articles/02/1000296/print.htm]. Диоксид углерода присутствует в воде, где он легко растворяется, образуя слабую угольную кислоту Н2СО3. Эта кислота вступает в реакции с кальцием и другими элементами, образуя минералы, называемые карбонатами. Карбонатные породы, например известняк, находятся в равновесии с диоксидом углерода, который содержится в контактирующей с ними воде. Аналогичным образом количество СО2, растворенного в океанах, морях и пресных водах, определяется его концентрацией в атмосфере. Общее количество растворенных и осадочных углеродсодержащих веществ оценивается примерно в 1,8 трлн. тонн. Сейчас климатологи и океанологи очень пристально изучают океан в надежде использовать его как естественный сток углекислого газа, рост которого в атмосфере связан с бурной промышленной деятельностью человека и влечет за собой потепление климата [http://www.meteo-tv.ru/news/item]. Однако в регулировке глобальной температуры задействовано множество процессов, включая определенные стадии орбитальных циклов (задающих время потеплений и оледенений, но отнюдь не их интенсивность), положение континентов, их площадь, доступная выветриванию, характер горообразовательных процессов и вулканизма, особенности растительного и облачного покрова, наличие тех или иных групп планктона, активность организмов деструкторов... и т.п.: перечень можно продолжить. Конечно, сейчас в нем есть место и человеческой деятельности. Но она "несущественна на фоне космических и геофизических факторов" [профессор А. П. Капица]. Причем осознание глобального потепления климата (в среднем на 0.60С) началось именно в период 1950…2000 г.г. (см. участок графика рис.3) созданием МГЭИК в 1988 г., подписанием Киотского протокола в 1997 г. и статистическим исследованием подтаивания ледников, накопления СО2 в атмосфере и т.п., подтверждающим процесс потепления. Но не более. Начиная с 2001 г. по настоящее время "страсти поутихли". Так что "…сокращение содержания углекислого газа в атмосфере на 1 млрд. тонн в год в течение десятилетнего периода…" ничего не решает. Можно только согласиться с профессором Капица А.П. и журналистом Дж. Колманом (основателем телеканала Weather Channel), что "воздействие человечества на климат Земли ничтожно. Наша планета не находится в опасности. Через одно-два десятилетия несостоятельность теории глобального потепления будет очевидна для всех".  |