Аллергия.Гипоксия.. Классификация и пути попадания аллергенов в организм

Скачать 1.45 Mb. Скачать 1.45 Mb.

|

|

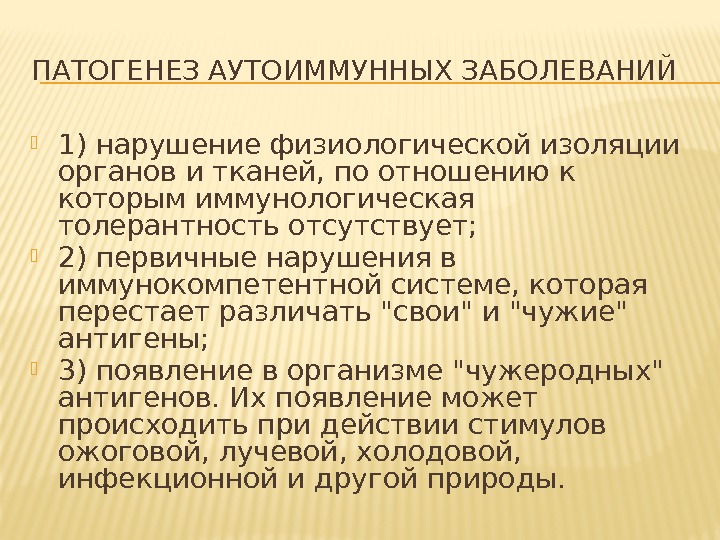

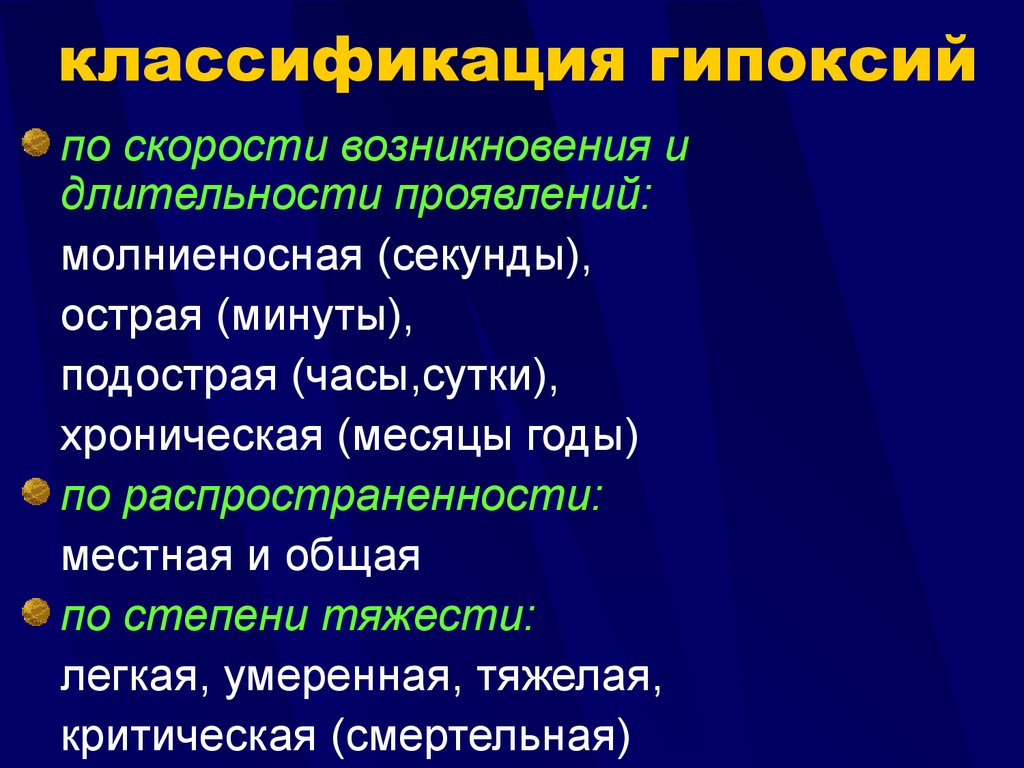

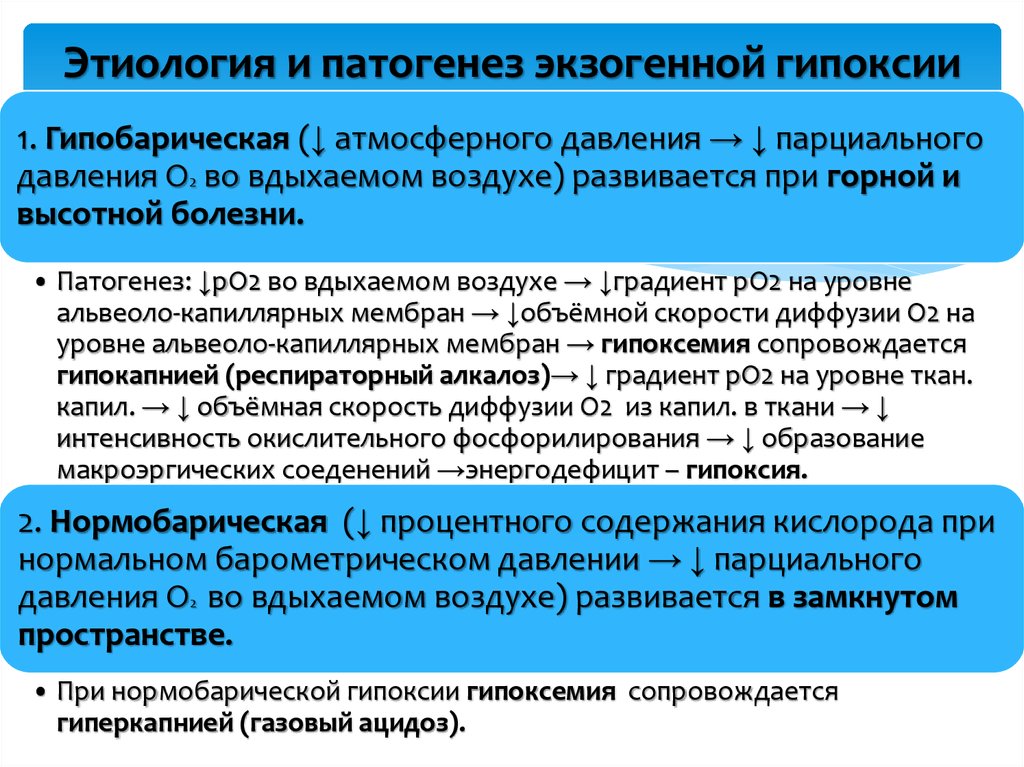

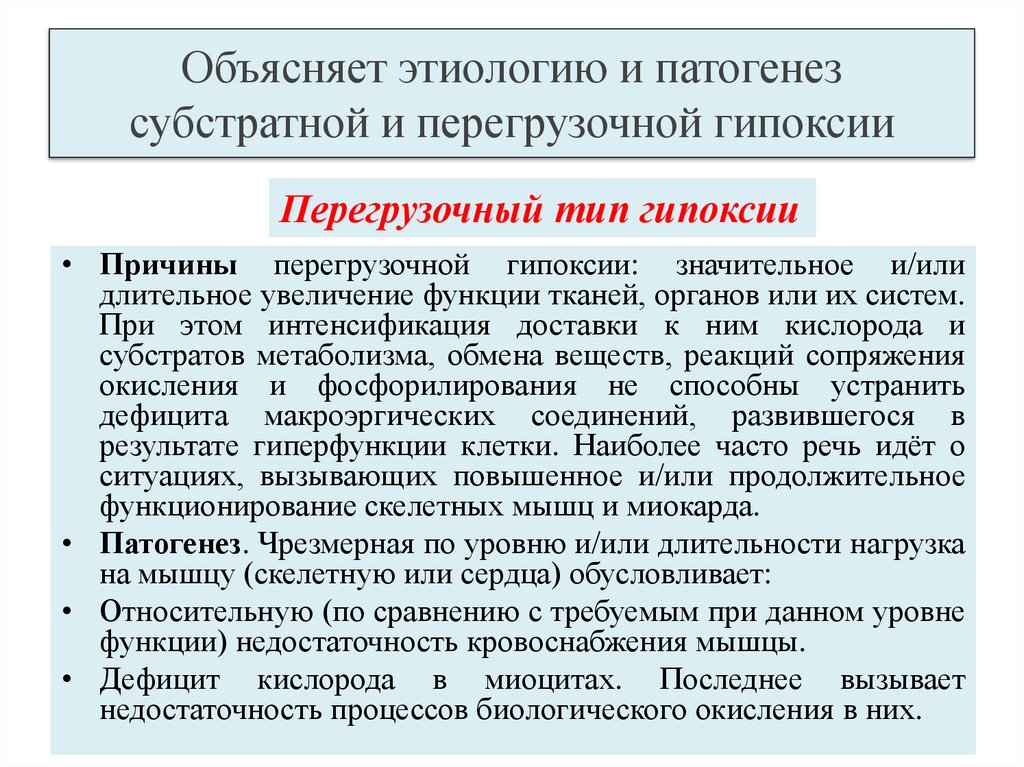

. Классификация и пути попадания аллергенов в организм.  Патогенез первого типа аллергических реакций по Кумбсу и Джиллу.  5.Антирецепторный. Сахарный диабет.иммунные заболевания щит.железы, гипофиза.   . Клинические формы аллергии: этиология и патогенез отдельных видов аллергических реакций  Гипоксия. Гипоксия – типовой патологический процесс, характеризующийся снижением содержания кислорода в крови (гипоксемией) и тканях, развитием комплекса вторичных неспецифических метаболических и функциональных расстройств, а также реакцией адаптации.  . Экзогенный тип гипоксии: виды, патогенез, изменение газового состава крови.  Респираторная гипоксия возникает вследствие недостаточности газообмена в легких, которая может быть обусловлена следующими причинами: альвеолярной гиповентиляцией, сниженной перфузией кровью легких, нарушением диффузии кислорода через аэрогематический барьер, и соответственно, нарушением вентиляционно-перфузионного соотношения. Патогенетическую основу дыхательной гипоксии составляют снижение содержания оксигемоглобина, повышение концентрации восстановленного гемоглобина, гиперкапния и газовый ацидоз. Гиповентиляция легких является результатом действия ряда патогенетических факторов: а) нарушения биомеханических свойств дыхательного аппарата при обструктивных и рестриктивных формах патологии; б) расстройств нервной и гуморальной регуляции вентиляции легких; в) снижения перфузии легких кровью и нарушения диффузии О2 через аэрогематический барьер; г) избыточного внутри- и внелегочного шунтирования венозной крови. Циркуляторная (сердечно-сосудистая, гемодинамическая) гипоксия развивается при локальных, региональных и системных нарушениях гемодинамики. В зависимости от механизмов развития циркуляторной гипоксии(ГИПОКСИЯ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА_= можно выделить ИШЕМИЮ И ВЕНОРНУЮ ГИПЕРЕМИЮ. В основе циркуляторной гипоксии может лежать абсолютная недостаточность кровообращения или относительная при резком возрастании потребности тканей в кислородном обеспечении (при стрессорных ситуациях). Генерализованная циркуляторная гипоксия возникает при сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, обезвоживании организма, ДВС-синд-роме и т.д., причем, если нарушения гемодинамики возникают в большом круге кровообращения, насыщение крови кислородом в легких может быть нормальным, а нарушается его доставка к тканям в связи с развитием венозной гиперемии и застойных явлений в большом круге кровообращения. При нарушениях гемодинамики в сосудах малого круга кровообращения страдает оксигенация артериальной крови. Локальная циркуляторная гипоксия возникает в зоне тромбоза, эмболии, ишемии, венозной гиперемии в тех или иных органах и тканях. Особое место занимает гипоксия, связанная с нарушением транспорта кислорода в клетки при снижении проницаемости мембран для О2. Последнее наблюдается при интерстициальном отеке легких, внутриклеточной гипергидратации. Для циркуляторной гипоксии характерны: снижение РаО2, увеличение утилизации О2 тканями вследствие замедления кровотока и активации системы цитохром, возрастание уровня ионов водорода и углекислого газа в тканях. Нарушение газового состава крови приводит к рефлекторной активации дыхательного центра, развитию гиперпноэ, увеличению скорости диссоциации оксигемоглобина в тканях. Гемический (кровяной) тип гипоксии возникает в результате уменьшения эффективной кислородной емкости крови и, следовательно, ее кислород транспортирующей функции. Транспорт кислорода от легких к тканям почти полностью осуществляется при участии Hb. Главными звеньями снижения кислородной емкости крови являются: 1) уменьшение содержания Нb в единице объема крови и в полном объеме, например, при выраженных анемиях, обусловленных нарушением костно-мозгового кроветворения различного генеза, при постгеморрагических и гемолитической анемиях. 2) нарушение транспортных свойств Нb, которое может быть обусловлено либо снижением способности Нb эритроцитов связывать кислород в капиллярах легких, либо транспортировать и отдавать оптимальное количество его в тканях, что наблюдается при наследственных и приобретенных гемоглобинопатиях. Достаточно часто гемическая гипоксия наблюдается при отравлении окисью углерода («угарным газом»), так как окись углерода обладает чрезвычайно высоким сродством к гемоглобину, почти в 300 раз превосходя сродство к нему кислорода. При взаимодействии окиси углерода с гемоглобином крови образуется карбоксигемоглобин, лишенный способности транспортировать и отдавать кислород. Окись углерода содержится в высокой концентрации в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, в бытовом газе и т.д. Выраженные нарушения жизнедеятельности организма развиваются при увеличении содержания в крови НbСО до 50% (от общей концентрации гемоглобина). Повышение его уровня до 70-75 % приводит к тяжелой гипоксемии и летальному исходу. Карбоксигемоглобин имеет ярко-красный цвет, поэтому при его избыточном образовании в организме кожа и слизистые становятся красными. Устранение СО из вдыхаемого воздуха приводит к диссоциации НbСО, но этот процесс протекает медленно и занимает несколько часов. Воздействие на организм ряда химических соединений (нитратов, нитритов, окисла азота, бензола, некоторых токсинов инфекционного происхождения, лекарственных средств: феназепама, амидопирина, сульфаниламидов, продуктов ПОЛ и т.д.) приводит к образованию метгемоглобина, который не способен переносить кислород, так как содержит окисную форму железа (Fe3+). Окисная форма Fe3+ обычно находится в связи с гидроксилом (ОН-). МетНb имеет темно-коричневую окраску и, именно этот оттенок приобретают кровь и ткани организма. Процесс образования метНb носит обратимый характер, однако его восстановление в нормальный гемоглобин происходит относительно медленно (в течение нескольких часов), когда железо Нb вновь переходит в закисную форму. Образование метгемоглобина не только снижает кислородную емкость крови, но и уменьшает способность активного оксигемоглобина диссоциировать с отдачей кислорода тканям. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия развивается вследствие нарушения способности клеток поглощать кислород (при нормальной его доставке к клетке) или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления в результате разобщения окисления и фосфорилирования. Развитие тканевой гипоксии связывают со следующими патогенетическими факторами: 1. Нарушением активности ферментов биологического окисления в процессе: а) специфического связывания активных центров фермента, например, цианидами и некоторыми антибиотиками; б) связывания SН-групп белковой части фермента ионами тяжелых металлов (Аg2+, Нg2+, Сu2+), в результате чего образуются неактивные формы фермента; в) конкурентного блокирования активного центра фермента веществами, имеющими структурную аналогию с естественным субстратом реакции (оксалаты, малонаты). Субстратный тип гипоксии. Причины: дефицит в клетках субстратов биологического окисления. В клинической практике речь чаще всего идёт об глюкозе. При этом доставка к клеткам кислорода существенно не нарушена. Патогенез субстратной гипоксии заключается в прогрессирующем торможении биологического окисления.    Адаптация к гипоксии используется для профилактики и терапии заболеваний, содержащих гипоксический компонент - недостаточности сердца при экспериментальных пороках, некрозах сердца, последствий кровопотери, профилактики нарушения поведения животных в конфликтной ситуации, эпилептиформных судорогах и др |