Реферат (2). Классификация залежей нефти и газа

Скачать 292.54 Kb. Скачать 292.54 Kb.

|

|

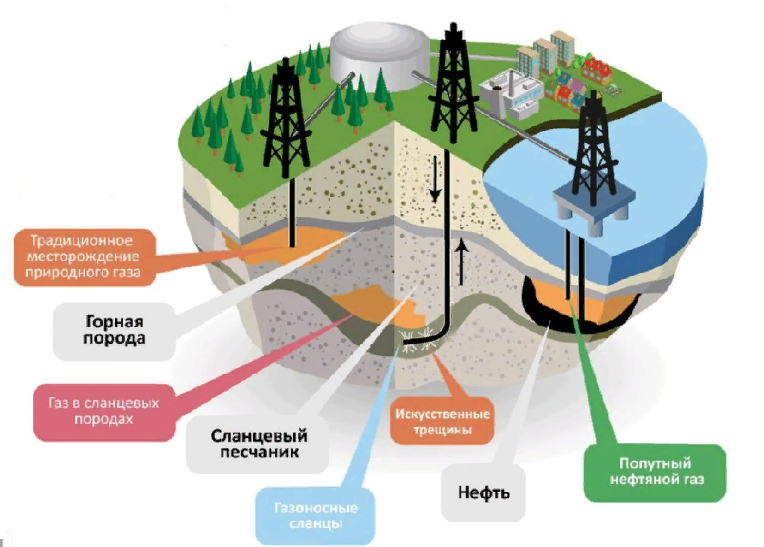

Российский университет дружбы народов Очно-заочная форма обучения Факультет «Инженерная академия» Реферат по истории нефти и газа «Классификация залежей нефти и газа» Автор: Равшанов Феруз Хикматуллаевич Группа ИНГбв -01-20 Москва, 2021 СодержаниеВведение 3 1. Образование залежей нефти и газа 4 2.Классификация залежей нефти и газа 6 Заключение 10 Список использованных источников 11 ВведениеЦелью геологических исследований является обнаружение нефти и газа в недрах Земли, перспективная оценка размеров залежей, подготовка к их разработке с учетом типа залегания. Наличие углеводородов в земле является основным предметом научного изучения. Месторождение - это единичное скопление минералов в земной коре. Небольшие месторождения редко используются в коммерческих целях, крупные источники углеводородов, разработка которых выгодна и технически возможна, называются промышленными месторождениями. За полтора века развития промышленных методов добычи полезных ископаемых углеводородной группы техническое оснащение и методы разработки месторождений существенно изменились и усовершенствовались, поэтому практически любое накопление полезных ископаемых позволяет добывать их в промышленных масштабах. Целью исследования является изучение классификации залежей газа и нефти. 1. Образование залежей нефти и газаСкопление нефти образуется в результате движения углеводородов в горных породах. В формировании месторождения участвуют три компонента: углеводородный пласт, природный пласт и ловушка. Резервуар — это порода пористой структуры, которая может собирать, фильтровать и выделять жидкости- нефть, газ и воду. Часть породы, содержащая скопления нефти, называется естественным резервуаром. Ловушка представляет собой сочетание пористых и слабопроницаемых пород, что позволяет удерживать нефть в нефтеносном слое. Движение углеводородного сырья между осадочными породами может происходить внутри пласта или в вертикальном направлении между слоями. С этой миграцией ловушки заполняются. Поднимаясь вверх, сначала высвобождаются более легкие углеводороды, а затем более тяжелые. Изменения температуры и давления при миграции способствуют фазовым переходам углеводородов из жидкого состояния в газообразное, что влияет на количественное соотношение нефти и газа [1, c. 25]. Таким образом, они разделяются и образуются газовые, нефтяные и газонефтяные ловушки. Итак, для простого обывателя слова «залежь» и «месторождение» обозначают одно и то же – место или регион, где нашли нефть, газ или другой природный ресурс. Но в нефтяном мире эти понятия имеют тонкую грань. Залежью нефти или газа принято называть скопление этих энергоресурсов в ловушке – проницаемой породе-коллекторе, которая находится под слоем непроницаемых пород земной коры. Такая ловушка может быть совсем не большой или просто гигантской по протяженности, как, например, Аль-Гавар в Саудовской Аравии. Ее длина почти 200 км, а высота пласта, где идет максимально эффективная добыча, варьируется в среднем от 3 до 100 м. Газ легче нефти, поэтому он располагается сверху. Если в обнаруженной залежи совсем мало газа, это называется газовой шапкой нефтяной залежи. А если, наоборот, мало нефти – нефтяной оторочкой газовой залежи. По типу флюида залежи бывают также и чисто нефтяные, чисто газовые, нефтегазовые, газоконденсантые, газоконденсатно-нефтяные и т.д. Однако не всякая залежь может называться месторождением, а только та, где количественные и качественные показатели энергоресурса, а также горнотехнические условия добычи пригодны для промышленной разработки и экономически оправданы. В месторождении может быть и всего одна залежь, и несколько, близко расположенных друг к другу в пределах единого элемента земной коры (складки, например) или находящиеся одна под другой в пластах разного возраста. По величине запасов все месторождения делятся на мелкие (извлекаемые запасы нефти менее 10 млн т, балансовые запасы газа менее 10 млрд т), средние (извлекаемые запасы нефти 10-30 млн т, балансовые запасы газа 10-30 млрд т), крупные (извлекаемые запасы нефти 30-300 млн т, балансовые запасы газа 30-500 млрд т) и уникальные (извлекаемые запасы нефти более 300 млн т, балансовые запасы газа более 500 млрд т) [1,c. 36]. Таким образом, понятие месторождение применимо к залежи уже тогда, когда она обнаружена и оценена с точки зрения своего потенциала к промышленной разработке. 2.Классификация залежей нефти и газаКак и любая классификация, классификация нефтяных и газовых залежей может осуществляться по разным их признакам (параметрам): по форме, размерам, фазовым соотношениям между нефтью и газом и другими параметрами. По соотношению в залежи запасов нефти, газа и конденсата Н.Е.Еременко (1968) выделил семь классов залежей: Нефтяные залежи, мало насыщенные газом. Это так называемая "мертвая" нефть. В таких залежах давление насыщения во много раз ниже пластового давления и иногда близко к атмосферному. Газовые шапки в них отсутствуют. Нефтяные залежи, недонасыщенные газом. В них давление насыщения также ниже пластового, но разница между ними незначительная. Газовая шапка отсутствует. Нефтяные залежи, насыщенные газом. Давление насыщения близко к пластовому. Залежь газовой шапки не имеет, однако при снижении давления в процессе разработки в них могут возникнуть газовые шапки. Газонефтяная залежь – залежь нефти с газовой шапкой, имеет газовую, газонефтяную и нефтяную части (см. рис.1). Запасы нефти в залежи резко преобладает над запасами газа в газовой шапке. Нефтегазовая залежь – залежь газа с нефтяной оторочкой. Имеет газовую, газонефтяную и нефтяную части. Запасы газа в переводе на условное топливо преобладает над запасами нефти в нефтяной оторочке. По энергоемкости 1 млн. тонн нефти приравнивается 1 млрд. м3 газа. Газоконденсатная залежь – залежь полужирного, жирного газа, содержащего растворенную нефть легких фракций – конденсат в количестве свыше 25 см3/м3. Содержание конденсата колеблется в значительных количествах. При падении давления в ходе разработки возможно появление жидкой – конденсатной фазы в виде оторочек в зоне ГВК. Некоторые газоконденсатные залежи содержат нефтяные оторочки значительных размеров. Такие залежи относятся к типу нефтегазоконденсатных. Газовая залежь. Состоит из сухого (метанового) газа с низким конденсатным фактором (<25см3/м3). Каждая залежь требует своих условий разработки, т.к. разные залежи обладают своими энергетическими ресурсами и разными режимами. Естественное продвижение нефти в направлении к забоям скважин осуществляется за счет следующих сил: сил всплывания нефти над водой, силы упругого напора – силы расширения растворенного газа при снижении давления в пласте в процессе разработки залежи, расширения нефти, расширения сжатой воды, напора законтурных вод, упругого напора сжатых пород. Все эти силы срабатывают одновременно с момента начала снижения давления в пласте. Продолжительность их действия зависит от общего энергетического ресурса залежи и способов ее разработки [3, c. 22].  Рисунок 1 – Газонефтяная залежь В зависимости от типа природных ловушек выделяют три группы залежей – пластовые, массивные и литологически ограниченные со всех сторон. Пластовая залежь – это скопление нефти и газа в пласте-коллекторе, ограниченном в кровле и подошве непроницаемыми породами. Ловушка для нефти и газа создается сводовыми изгибами пласта. По характеру ловушки выделяют пластовые сводовые и пластовые экранированные залежи. Пластовые сводовые залежи – это залежи в антиклинальных структурах, они чаще всего встречаются на практике. Ловушка в пластовой сводовой залежи образована изгибом перекрывающей покрышки. Примерами массивных сводовых залежей являются залежи сеноманского газа в Западной Сибири, в том числе такие гигантские залежи, как Губкинское, Медвежье, Заполярное, Ямбургское, Уренгойское месторождения. Эти залежи образовались на глубине 800 – 1000м. под региональной глинистой покрышкой туронского яруса в сводовых частях антиклинальных складок валообразной и куполовидной форм, сложенных слабо уплотненными песчаниками и алевролитами. Массивные залежи. Массивные резервуары представлены мощной толщей, состоящей из многих проницаемых пластов, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами. Массивные залежи связаны с массивными резервуарами. Для формирования массивных залежей имеет значение форма кроющей поверхности резервуара. Нефть и газ насыщают массив в возвышающей части. Форма ловушки определяется формой изгиба кровли. Массивные залежи чаще всего образуются в выступах карбонатных пород. Водонефтяной контакт сечет все тело массива независимо от состава и стратиграфической принадлежности неоднородного коллектора [4]. Группа массивных залежей связана со структурными, эрозионными и биогермными выступами. Структурные выступы – антиклинали, своды, купола. Газовые залежи в сеноманских отложениях Уренгойского месторождения и других (Медвежьего, Ямбургского, Заполярного) приурочены к толще из множества чередующихся песчаных и глинистых пластов, перекрытых мощной покрышкой глин турона и вышележащих отложений верхнего мела и палеогена. Песчаники заполнены газом и имеют единый газоводяной контакт. Высота сеноманской газовой залежи на Уренгое составляет 200 м, а количество газоносных пластов исчисляется десятками. Литологически ограниченные со всех сторон залежи. К этой группе относятся залежи нефти и газа в резервуарах неправильной формы, ограниченных со всех сторон слабо проницаемыми породами. Вода в этих залежах играет пассивную роль, не является причиной передвижения нефти и газа к скважинам в случае эксплуатации. Это многочисленные песчаные бары, береговые валы, линзы песчаников. Запасы нефти в них обычно невелики. Значительное число литологически ограниченных залежей связано с погребенными руслами палеорек. В Самарском Поволжье, имеется «шнурковая» залежь на Покровском месторождении нефти. Песчаные бары возникают в условиях пологого прибрежья, когда незначительные колебания уровня воды приводят к осушению больших площадей [4]. Литологические залежи формируются в резервуарах литологически ограниченного типа. Такие резервуары состоят из песков, песчаников и имеют сложные, иногда весьма причудливые формы. Образовались в прибрежных частях древних морей – в узких заливах, на пляжах, баровых островах, вокруг островов и др. Часто это песчаные отложения погребенных русел древних рек, пойм и подпойменных террас. Залежи имеют формы пластов, линз, карманов, колец, полуколец, козырьков, рукавов, шнурков, полос и т.д. Шнурковые (рукавообразные) залежи широко развиты в Апшероно-Нижнекуринской провинции и на некоторых месторождениях Северной Америки. Честь их открытия принадлежит академику И.М.Губкину (1911 год), который впервые их выявил и описал на примере месторождений нефти в Майкопском районе на Северном Кавказе [2, c. 155]. ЗаключениеЗалежью нефти или газа принято называть скопление этих энергоресурсов в ловушке – проницаемой породе-коллекторе, которая находится под слоем непроницаемых пород земной коры. Такая ловушка может быть совсем не большой или просто гигантской по протяженности, как, например, Аль-Гавар в Саудовской Аравии. Ее длина почти 200 км, а высота пласта, где идет максимально эффективная добыча, варьируется в среднем от 3 до 100 м. В зависимости от типа природных ловушек выделяют три группы залежей – пластовые, массивные и литологически ограниченные со всех сторон. Пластовые подразделяются на пластово-сводовые – там, где залежь ограничена только верхней непроницаемой «крышкой» и нижним «дном» пласта, но между ними флюид передвигается свободно. Второй подтип – это пластово-экранированные залежи, где все то же самое, однако движение флюида вверх по пласту ограничено природным препятствием (экраном). Массивные залежи ограничены только сверху, флюид в них передвигается в основном вертикально, а вокруг много воды. И, наконец, литологически ограниченные – это залежи, изолированные от остального пласта непроницаемым слоем со всех сторон. Часто это глина или доломиты (твердая карбонатная горная порода). Список использованных источниковАрбузов, В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум : практическое пособие для вузов / В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 67 с. Губкин, И. М. Геология нефти и газа. Избранные сочинения / И. М. Губкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. Кононов, В. М. Нефтепромысловая геология : учебное пособие для вузов / В. М. Кононов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. Классификация залежей нефти и газа - [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://oborudka.ru/handbook/51.html |