Гиста. гиста. Клетка элементарная структурная, функциональная и генетическая

Скачать 1.13 Mb. Скачать 1.13 Mb.

|

|

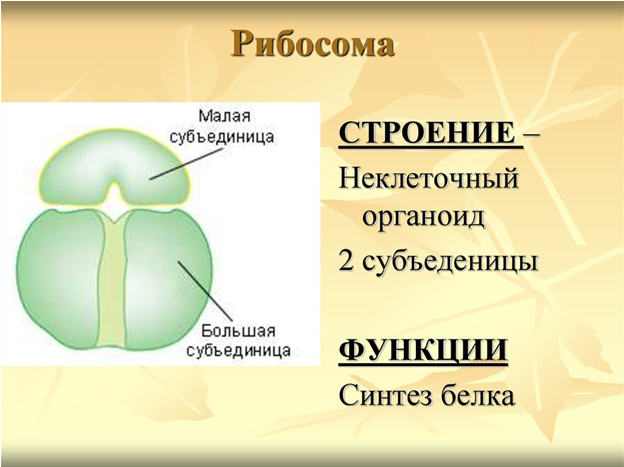

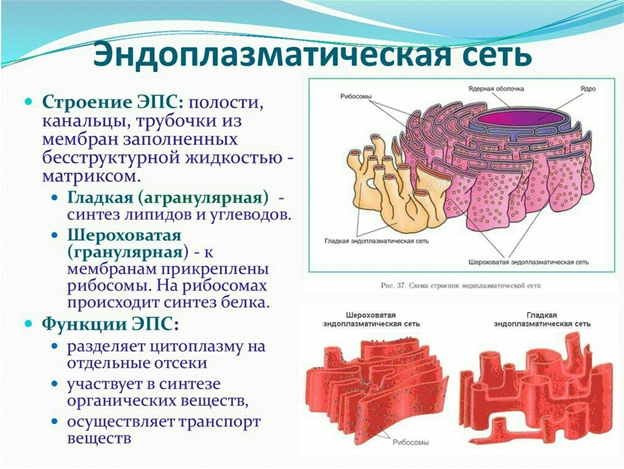

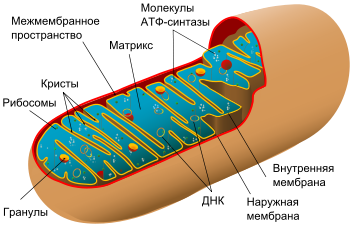

Клетка - элементарная структурная, функциональная и генетическая единица в составе всех растительных и животных организмов Каждая клетка состоит из двух основных компонентов - ядра и цитоплазмы. В ядре находятся хромосомы, содержащие генетическую информацию, которая в результате процесса транскрипции постоянно избирательно считывается и направляется в цитоплазму, где она контролирует ход многообразных процессов жизнедеятельности клетки, в частности, сбалансированные процессы синтеза, анаболизма (от греч. anabole -повышение), и разрушения, катаболизма Компоненты цитоплазмы. Цитоплазма отделена от внешней (для данной клетки) среды внешней клеточной мембраной (плазмолеммой) и содержит органеллы и включения (рис. 3-1), погруженные в гиалоплазму (клеточный матрикс). Органеллы - постоянно присутствующие в цитоплазме структуры, специализированные на выполнении определенных функций в клетке. Они подразделяются на органеллы общего значения (митохондрии, рибосомы, эндоплазмагическая сеть (ЭПС), комплекс Гольджи, лизосомы, порокеисомы, клеточный центр, компоненты цитоскелета) и специальные органеллы (реснички, жгутики, микроворсинки, миофибриллы, акросому) К мембранным органеллам относятся митохондрии, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы, К немембранным - рибосомы, клеточный центр, реснички, микроворсинки, жгутики, компоненты цитоскелет Плазмолемма (внешняя клеточная мембрана, цитолемма, плазматическая мембрана) занимает в клетке пограничное положение и играет роль полупроницаемого селективного барьера, который, с одной стороны, отделяет цитоплазму от окружающей клетку среды, а с другой - обеспечивает ее связь с этой средой. Функции плазмолеммы определяются ее положением и включают: 1) Распознавание данной клеткой других клеток и прикрепление к ним; 2) Распознавание клеткой межклеточного вещества и прикрепление к его элементам (волокнам, базальной мембране); 3) Транспорт веществ и частиц в цитоплазму и из нее (посредством ряда механизмов); 4) Взаимодействие с сигнальными молекулами (гормонами, меди-аторами, цитокинами и др.) благодаря наличию на ее поверхности специфических рецепторов к ним; 5) Движение клетки (образование псевдо-, фило- и ламеллоподий) - благодаря связи плазмолеммы с сократимыми элементами цитоскелет Структура плазмолеммы. Липидный бислой Мембранные белки  Рибосомы - мелкие (диаметр - 15-30 нм) плотные немембранньге органеллы, обеспечивающие синтез белка путем соединения аминокислот в попипептидные цепочки. Информация о синтезе приносится к рибосомам информационной РНК (иРНК), которая образуется в ядре в ходе считывания (транскрипции) фрагментов генетической информации с ДНК.  Функции: Синтез белка Формирует пептидные связи, Считывает информацию с РНК, Образует новые белковые молекулы, Осуществляет гидролиз ГТФ, Участвует в образовании плазменных факторов свертывания крови. Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - органелла, обеспечивающая синтез углеводов, липидов и белков, а также начальные посттрансляционные изменения последних Выделяют две разновидности ЭПС: гранулярную ЭПС (грЭПС) и гладкую, или агранулярную ЭПС (аЭПС), которые связаны друг с другом в области перехода, называемой переходной (транзиторной) ЭПС Функции аЭПС включают: (I) синтез липидов, в том числе мембранных (ферменты липидною синтеза располагаются на наружной - обращенной в сторону гаалоплазмы - поверхности мембраны аЭПС), (1) синтез гликогена, (3) синтез холестерина, (4) детоксикацию эндогенных и экзогенных веществ, (5) накопление ионов Са2, (6) восстановление кариолеммы в телофазе митоза  Комплекс Гольджи - сложно организованная мембранная органелла, образованная тремя основными элементами - (1) стопкой уплощенных мешочков (цистерн), (2) пузырьками и (3) вакуолями, или секреторными пузырьками Выделяют две поверхности, обладающие структурными и функциональными различиями:(а) цис- (от лат. а я - по эту сторону), незрелую, формирующуюся - выпуклой формы, обращенную к ЭПС и связанную с системой мелких (транспортных) пузырьков, отщепляющихся от ЭПС; (б) транс- (от лат. trans - по ту сторону), зрелую - вогнутой формы, обращенную к плазмолемме и связанную с отделяющимися от цистерн вакуолями. Между цистернами цис- и транс-поверхностей располагаются цистерны медиальной части комплекса Гольджи. Функции комплекса Гольджи: 1) синтез полисахаридов и гликопротеинов (гликокаликса, слизи); 2) процессинг молекул: включение углеводных компонентов в гликопротеины, транспортируемые из грЭПС (терминальное гликозилирование), добавление фосфатных групп (фосфорилирование), жирных кислот (ацилирование), сульфатных остатков (сульфатирование), частичное расщепление белковых молекул (протеолитическая доработка). Каждый их указанных этапов процессинга веществ внутри комплекса Гольджи осуществляется в топографически определенном его компоненте (цис-, медиальных или транс-цистернах, а также сети транс-Голь- джи); 3) конденсация секреторного продукта (в конденсирующих вакуолях) и образование секреторных гранул; 4) обеспечение новообразованных гранул мембраной (синтезированной в ЭПС) и упаковка в нее секреторных продуктов; в процессе секреции эта мембрана встраивается в плазмолемму, увеличивая площадь ее поверхности; 5) сортировка белков на транс-поверхности (в сети транс-Голъджи) перед их окончательным транспортом. Лизосомы (ранее называемые вторичными лизосомами) - органеллы, активно участвующие в завершающих этапах процесса внутриклеточного переваривания захваченных клеткой макромолекул посредством широкого спектра литических ферментов при низких значениях pH Пероксисомы (микротельца) по своему строению сходны с лизосомами.  Образование пероксисом происходит в ЭПС, путем отпочковывания от элементов аЭПС; их ферменты синтезируются частично в грЭПС, частично - в гиалоплазме. Функции пероксисом. Пероксисомы (наряду с митохондриями) - главный центр утилизации кислорода в клетке. В результате окисления аминокислот, углеводов и других соединений в клетках образуется сильный окислитель - перекись водорода (Н2O2), которая далее благодаря действию каталазы пероксисом распадается с выделением кислорода и воды. Пероксисомы защищают клетку от действия перекиси водорода, оказывающей сильный повреждающий эффект Митохондрии представляют собой мембранные полуавтономные органеллы, обеспечивающие клетку энергией, получаемой благодаря процессам окисления и запасаемой в виде фосфатных связей АТФ. Митохондрии также участвуют в биосинтезе стероидов, окислении жирных кислот и синтезе нуклеиновых кислот.  Цитоскелет представляет собой сложную динамичную систему микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов и микротрабекул. Указанные компоненты цитоскелета являются немембранными органеллами; каждый из них образует в клетке трехмерную сеть с характерным распределением, которая взаимодействует с сетями из других компонентов. Они входят также в состав ряда других более сложно организованных органелл (ресничек, жгутиков, микроворсинок, клеточного центра) и клеточных соединений Основные функции цитоскелета: 1. поддержание и изменение формы клетки; 2. распределение и перемещение компонентов клетки; 3. транспорт веществ в клетку и из нее; 4. обеспечение подвижности клетки; 5. участие в межклеточных соединениях. Микротрубочки - наиболее крупные компоненты цитоскелета. Они представляют собой полые цилиндрические образования, имеющие форму трубочек Функции микротрубочек: 1. поддержание формы и полярности клетки, распределения ее компонентов, 2. обеспечение внутриклеточного транспорта. 3. обеспечение движения ресничек, хромосом в митозе (формируют ахроматиновое веретено, необходимое для клеточного деления), 4. образование основы других органелл (центрнолей, ресничек) Клеточный центр образован двумя полыми цилиндрическими структурами длиной 0.3-0.5 мкм и диаметром 0.15-0.2 мкм - центриолями, которые располагайся вблизи друг друга во взаимно перпендикулярных плоскостях Каждая центриоль состоит из 9 триплетов частично слившихся микротрубочек (А, В и С), связанных поперечными белковыми мостиками ("ручками"). Реснички и жгутики Реснички и жгутики - органеллы специального значения, участвующие в процессах движения, - представляют собой выросты цитоплазмы, основу которых составляет каркас из микротрубочек, называемый осевой нитью, или аксонемой Аксонема образована 9 периферическими нарами микротрубочек и одной центрально расположенной нарой; такое строение описывается формулой (9 х 2) (рис. 3-16). Внутри каждой периферической пары за счет частичного слияния микротрубочек одна из них (А) полная, а вторая (В) - неполная (2-3 димера общие с микротрубочкой А Микрофиламенты - тонкие белковые нити диаметром 5-7 нм, лежащие в цитоплазме поодиночке, в виде сетей ими пучками Функции микрофиламентов: (1) обеспечение сократимости мышечных клеток (при взаимодействии с миозином); (2) обеспечение функций, связанных с кортикальным слоем цито-плазмы и плазмолеммой (экзо- и эндоцитоз, образование псевдоподий и миграция клетки); (3) перемещение внутри цитоплазмы органелл, транспортных пузырьков и других структур благодаря взаимодействию с некоторыми белками (минимиозином), связанными с поверхностью этих структур; (4) обеспечение определенной жесткости клетки за счет наличия кортикальной сети, которая препятствует действию деформаций, но сама, перестраиваясь, способствует изменениям клеточной формы; (5) формирование сократимой перетяжки при цитотомии, завершающей клеточное деление; (6) образование основы ("каркаса") некоторых органелл (микро-ворсинок, стереоцилий). (7) участие в организации структуры межклеточных соединений (опоясывающих десмосом) Микроворсинки - пальцевидные выросты цитоплазмы клетки диаметром 0.1 мкм и длиной 1 мкм, основу которых образуют актиновые микрофиламенты. Мнкроворсинки обеспечивают многократное увеличение площади поверхности клетки, на которой происходит расщепление и всасывание веществ. Микротрабекулы - наименее изученная система цитоскелета, само существование которой оспаривается многими исследователями Ядро является важнейшим компонентом клетки, содержащим ее генетический аппарат. Функции ядра: 1) хранение генетической информации (в молекулах ДНК, находящихся в хромосомах); 2) реализацию генетической информации, контролирующей осуществление разнообразных процессов в клетке - от синтетических до запрограммированной гибели (аноптоза); 3) воспроизведение и передачу генетической информации (при делении клетки). Компоненты ядра. В ядре неделящейся (интерфазной) клетки выявляются кариолемма (ядерная оболочка), хроматин, ядрышко и кариоплазма (ядерный сок). Как будет видно из дальнейшего изложения, - 77 -хроматин и ядрышко представляют собой не самостоятельные компоненты ядра, а являются морфологическим отражением хромосом, присутствующих в интерфазном ядре, но не выявляемых в качестве отдельных образований Хроматин (от греч. chroma - краска) мелкие зернышки и глыбки материала, который обнаруживается в ядре клеток и окрашивается основными красителями Ядрышко образовано специализированными участками (петлями) хромосом, которые называются ядрышковыми организаторами Функции ядрышка заключаются в синтезе рРНК и ее сборке в предшественники рибосомальных субъединиц Кариоплазма (ядерный сок) - жидкий компонент ядра, в котором располагаются хроматин и ядрышко. Клеточный цикл - совокупность явлений между двумя последовательными делениями клетки или между ее образованием и гибелью. Клеточный цикл включает собственно митотическое деление и интерфазу -промежуток между делениями Интерфаза значительно более длительна, чем митоз (обычно занимает не менее 90% всего времени клеточного цикла) и подразделяется на три периода: пресинтетический или постмитотический (G1), синтетический (S) и постсинтетический или премитотический (G2) Митоз (от греч. тков - нить), непрямым делением клеток, является универсальным механизмом деления клеток. Митоз следует за G2-периодом и завершает клеточный цикл. Он длится 1-3 часа и обеспечивает равномерное распределение генетического материала в дочерние клетки. Митоз включает 4 основные фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу Профаза начинается с конденсации хромосом . Каждая хромосома состоит из двух параллельно лежащих сестринских хроматид, связанных в области центромеры. Ядрышко и ядерная оболочка к концу фазы исчезают (последняя распадается на мембранные пузырьки, сходные с элементами ЭПС, а поровый комплекс и ламина диссоциируют на субъединицы. Кариоплазма смешивается с цитоплазмой. Центриоли мигрируют к противоположным полюсам клетки и дают начало нитям митотического (ахроматинового) веретена. В области центромеры образуются особые белковые комплексы -кинетохоры, к кото-рым прикрепляются некоторые микротрубочки веретена (кинетохорные микротрубочки); показано, что кинетохоры сами способны индуцировать сборку микротрубочек и поэтому могут служить центрами организации микротрубочек. Остальные микротрубочки веретена называются полюсными, так как они протягиваются от одного полюса клетки к другому; лежащие вне веретена микротрубочки, расходящиеся радиально от клеточных центров к плазмолемме, получили наименование астральных или микротрубочек (нитей) сияния |