Общие основы писхологии. Книга 1 общие основы психологии рекомендовано Министерством образования

Скачать 4.86 Mb. Скачать 4.86 Mb.

|

|

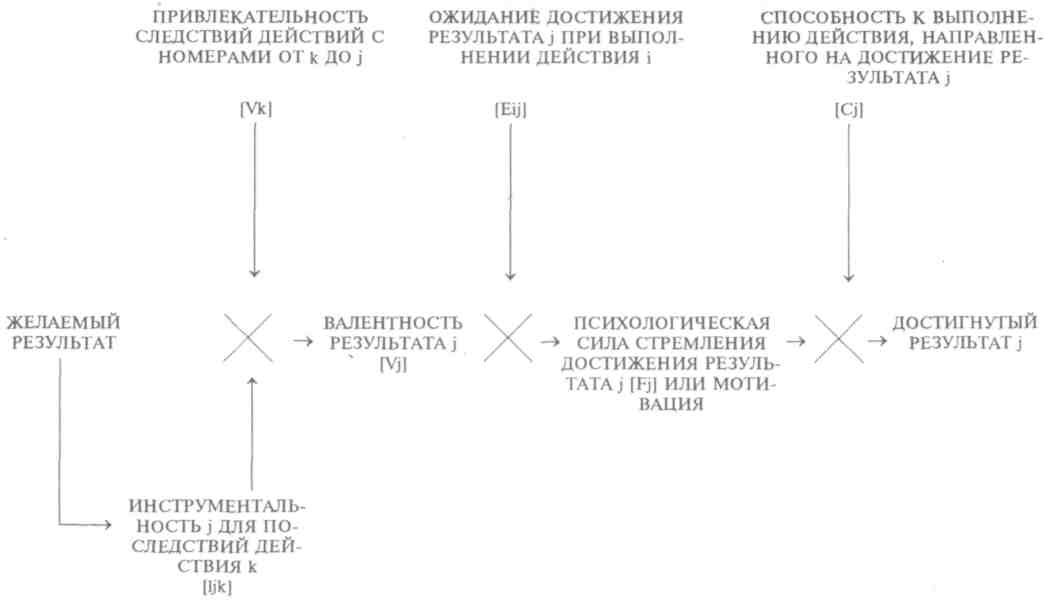

Рис. 66. Пирамида (иерархия) человеческих потребностей (по Маслоу) 477 В основе динамических изменений, которые происходят с мотивационной сферой человека, лежит развитие системы дея-тельностей, которое, в свою очередь, подчиняется объективным социальным законам. Таким образом, данная концепция представляет собой объяснение происхождения и динамики мотивационной сферы человека. Она показывает, как может изменяться система деятельно-стей, как преобразуется ее иерархизированность, каким образом возникают и исчезают отдельные виды деятельности и операции, какие модификации происходят с действиями. Из этой картины развития деятельностей далее выводятся законы, согласно которым происходят изменения и в мотивационной сфере человека, приобретение им новых потребностей, мотивов и целей. Итак, к середине текущего столетия в психологии мотивации выделились и до сих пор продолжают разрабатываться как относительно самостоятельные по меньшей мере девять теорий. Каждая из них, условно показанная на схеме стрелкой, выходящей справа вовне, имеет свои достижения и вместе с тем свои недостатки. Основной заключается в том, что все эти теории, если их рассматривать в отдельности, в состоянии объяснить лишь некоторые феномены мотивации, ответить лишь на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области психологических исследований. Только интеграция всех теорий с глубоким анализом и вычленением всего того положительного, что в них содержится, способна дать нам более или менее полную картину детерминации человеческого поведения. Однако такое сближение серьезно затрудняется из-за несогласованности исходных позиций, различий в методах исследования, терминологии и из-за недостатка твердо установленных фактов о мотивации человека. Обратимся теперь к более подробному рассмотрению ряда наиболее современных теорий мотивации. В новейших психологических концепциях мотивации, претендующих на объяснение поведения человека, преобладающим в настоящее время является когнитивный подход к мотивации, в русле которого особое значение придается феноменам, связанным с сознанием и знаниями человека. Наиболее часто употребимыми в соответствующих теориях являются понятия когнитивного диссонанса, ожидания успеха, ценности (привлекательности) успеха, боязни возможной неудачи, уровня притязаний. Чаще всего эти когнитивные переменные используются не в отдельности, а комплексно. Между ними устанавливаются оп- 478 ределенные взаимосвязи, зависимости, выражаемые при помощи разнообразных символических записей с использованием элементарных арифметических операций. Нередко подобная символика и форма записей употребляются в теориях мотивации, где центральным психологическим процессом, объясняющим поведение, является принятие решения. Побуждение к действию может возникать у человека не только под влиянием эмоций, но также под воздействием знаний (ког-ниций), в частности, их согласованности или противоречивости. Одним из первых обратил внимание на данный фактор и исследовал его, разработав соответствующую теорию, Л.Фес-тингер. Основным постулатом его теории когнитивного диссонанса является утверждение о том, что система знаний человека о мире и о себе стремится к согласованию. При возникновении рассогласованности, или дисбаланса, индивид стремится снять или уменьшить его, и такое стремление само по себе может стать сильным мотивом его поведения. Вместе с попытками редуцировать уже возникший диссонанс субъект активно избегает ситуаций, способных его породить. Уменьшить возникший диссонанс можно одним из трех способов: 1. Изменить один из элементов системы знаний таким образом, чтобы он не противоречил другому. 2. Добавить новые элементы в противоречивую структуру знаний, сделав ее менее противоречивой и более согласованной. 3. Уменьшить значимость для человека несогласующихся между собой знаний. Наиболее выраженное мотивационное влияние на человека когнитивный диссонанс оказывает в следующих жизненных ситуациях: при принятии жизненно важных решений, преодолении сопровождающих их конфликтов; при вынужденном совершении неприятных, нравственно неприемлемых поступков; при отборе информации; при согласовании мнения индивида с мнением членов значимой для него социальной группы; при получении неожиданных результатов, противоречивости их последствий. Было установлено, что после принятия решения диссонанс, сопровождавший процесс его принятия, обычно редуцируется. Это происходит за счет придания большей ценности тому решению, которое принято, а не тому, которое отвергнуто. В этом просматривается действие своеобразного психологического механизма оправдания человеком сделанного им выбора уже по- 479 еле того, как он совершен. Установлено также, что после принятия решения человек невольно начинает искать дополнительные, его оправдывающие аргументы и тем самым искусственно повышает для самого себя ценность избранной альтернативы. Одновременно с этим он обнаруживает склонность игнорировать неприятную для него информацию, говорящую о том, что он принял не самое лучшее из решений. Иногда происходит и обратное: уже после осуществления выбора и принятия решения повышается ценность не той альтернативы, которая избрана, а той, которая оказалась отвергнутой. В результате диссонанс не уменьшается, а еще больше увеличивается. Оказалось, что в тех случаях, когда силой обстоятельств человек бывает вынужден совершить действие, повлекшее за собой нежелательный результат, он стремится задним числом повысить ценность данного результата для того, чтобы уменьшить возникший в результате диссонанс. Во всех описанных случаях в действие вступают психологические защитные механизмы, которые были описаны З.Фрейдом. Замечено, что состояние когнитивного диссонанса при наличии несогласованности в знаниях возникает не всегда, а лишь тогда, когда субъект воспринимает себя самого в качестве наиболее вероятной причины несогласованности, т.е. переживает действия, приведшие к ней, как свои собственные, за которые он несет персональную ответственность. Таковы основные положения теории когнитивного диссонанса Л.Фестингера. Американский ученый Д.Аткинсон одним из первых предложил общую теорию мотивации, объясняющую поведение человека, направленное на достижение определенной цели. В его теории нашли отражение моменты инициации, ориентации и поддержки поведенческой активности человека на определенном уровне. Эта же теория явила собой один из первых примеров символического представления мотивации. Сила стремления человека к достижению поставленной цели (М) по Аткинсону, может быть установлена при помощи следующей формулы: М=П -В • 3 , ду дц дп' где М — сила мотивации (стремления); П — сила мотива достижения успехов как личностной диспозиции; 5дц — субъективно оцениваемая вероятность достижения поставленной цели; 3 — личностное значение достижения данной цели для человека. 480 Если каким-то образом измерить перечисленные переменные и подставить их значения в правую часть формулы, то можно вычислить силу внутреннего стремления человека к достижению соответствующей цели. В качестве другого примера символического представления системы взаимодействующих факторов, влияющих на поведение человека, приведем формулу, предложенную Ю.Роттером: ВР . . =f[E, . &RV .], х, St, R^ JL x, Лд, S! a, S^' где ВР — поведенческий потенциал, понимаемый как гипотетическая величина или сила, определяющая собой стремление человека реализовать определенную цель Ra; х — соответствующая данной цели форма поведения; Ех— ожидание того, что данное поведение приведет к желаемой цели Ra; s, — ситуация, в которой в данный момент времени находится человек; ВРхs — поведенческий потенциал, связанный с формой поведения х в ситуации svрассчитанной на достижение цели Ra; RV — ценность или значимость для человека достижения цели Raв ситуации s,, & — знак обязательного объединения, совместного действия соответствующих переменных. Ниже приводится упрощенный и сокращенный вариант той же самой формулы: BP = f(E&RV). С понятием ожидания у Ю.Роттера связано понятие локуса контроля — устойчивого, характеризующего человека как личность представления о том, в какой степени результаты его деятельности зависят от него самого (внутренний локус контроля) или от складывающихся обстоятельств (внешний локус контроля). Человек, обладающий внутренним локусом контроля, проявляет больше настойчивости в достижении поставленной цели, особенно тогда, когда раньше ему уже неоднократно удавалось достичь успеха, чем человеку с преобладанием внешнего локуса контроля. Большую роль в современных теориях мотивации играет понятие инструментального действия. Чем больше некоторое действие служит средством для достижения поставленной цели, тем выше его инструментальность для данной цели. С учетом этого понятия В.Вроом предложил определять стремление человека к успеху в том или ином виде деятельности. По мнению автора, это стремление зависит от сочетания вероятности достижения привлекательных целей в заданной ситуации и ожидания того, 16. Р. С. Немов, книга 1 481 что предпринятое действие на самом деле приведет к достижению поставленной цели. Поскольку в каждой ситуации для человека существует несколько привлекательных целей, к достижению которых с разной степенью вероятности могут привести различные действия, то общий итог будет выглядеть как сумма произведений привлекательности целей на инструментальность ведущих к ним действий. Чем выше этот итог или результат, тем сильнее мотивация, направленная на достижение цели. В целом в соответствии с концепцией Вроома процесс мотивации деятельности можно представить так, как это показано на рис. 67. Поясним его. Для этого нам дополнительно понадобится ввести понятие валентности действия. С помощью данного понятия мы будем обозначать тот факт, что одно действие может выполнять инструментальную роль по отношению к цели другого действия, т.е. служить средством для ее достижения. В отличие от этого под валентностью результата действия будем понимать его привлекательность как возможного средства для достижения других целей. Человек обычно предпочитает выполнять такие действия, валентность результата которых в указанном смысле слова является наивысшей. К примеру, ученик желает поступить в престижный вуз и стать хорошим специалистом. У него впереди еще два года до окончания школы, и он решает, как их наилучшим образом использовать: потратить ли эти годы на углубленное изучение профилирующих предметов, знание которых в дальнейшем может ему понадобиться для того, чтобы стать хорошим специалистом по избранной профессии, или направить все усилия на подготовку к вступительным экзаменам в вуз. Первая система действий, если он действительно решил стать хорошим специалистом, выступит для него как обладающая большей валентностью, чем вторая, так как она в гораздо большей степени приближает его к намеченной цели. В соответствии с рассмотренной моделью мотивации, для того чтобы предсказать, как поведет себя человек в той или иной ситуации, важно знать: — какое значение лично для него имеет достижение поставленной цели (V)); — как он оценивает свои шансы на успех (ДО с точки зрения: (а) инструментальности тех или иных, возможных для него в данной ситуации действий (ijk); (б) своих способностей, связанных с выполнением данных действий (Q). Максимальной сила мотивации (Fj) будет в том случае, если положительными и высокими окажутся все перечисленные переменные. 482  Рис. 67. Схема мотивационной организации деятельности по В.Вроому МОТИВАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Один из важнейших вопросов мотивации деятельности человека — причинное объяснение его поступков. Такое объяснение в психологии называется каузальной атрибуцией. Каузальная атрибуция представляет собой мотивированный процесс когнитивного плана, направленный на осмысление полученной информации о поведении человека, выяснение причин тех или иных его поступков, а главное — на развитие у человека способности предсказывать их. Если один человек знает причину поступка другого человека, то он не просто может его объяснить, но и предсказать, и это очень важно в общении и взаимодействии людей. Каузальная атрибуция одновременно выступает как потребность человека в понимании причин наблюдаемых им явлений, как его способность к такому пониманию. Каузальная атрибуция непосредственно связана с регуляцией человеческих отношений и включает объяснение, оправдание или осуждение поступков людей. Начало изучению каузальной атрибуции было положено работой Ф.Хайдера «Психология межличностных отношений», опубликованной в 1958 г. Одновременно в печати появились важные исследования по восприятию человека человеком, где были установлены эффекты влияния последовательности предъявления информации о человеке на его восприятие как личности. Существенный вклад в развитие этой области знаний внесли работы Г.Келли по теории личностных конструктов — устойчивых когнитивно-оценочных образований, представляющих собой систему понятий, сквозь призму которых человек воспринимает мир. Личностным конструктом называется пара противоположных оценочных понятий (например, «добрый — злой»; «хороший — плохой», «честный — нечестный»), часто встречающихся в характеристиках, которые данный человек дает другим людям и происходящим вокруг него событиям. Один предпочитает пользоваться одними определениями (конструктами), другой — иными; один склонен чаще обращаться к положительным характеристикам (положительным полюсам конструктов), другой — к отрицательным. Сквозь призму личностных конструктов, характерных для данного человека, может быть описан его особый взгляд на мир. Они же могут служить для предсказания поведения человека, его мотивационно-когнитив-ного объяснения (каузальная атрибуция). 484 Оказалось, что люди с большей готовностью приписывают причины наблюдаемых поступков личности того человека, который их совершает, чем независящим от человека внешним обстоятельствам. Эта закономерность получила название «фундаментальной ошибки атрибуции» (И.Джоунс, 1979). Особым видом каузальной атрибуции является приписывание ответственности за те или иные поступки. При определении меры ответственности личности на результат каузальной атрибуции могут повлиять три фактора: (а) близость или удаленность субъекта, которому приписывается ответственность, от того места, где было совершено действие, за которое ему приписывается ответственность; (б) возможность субъекта предвидеть исход выполненного действия и предусмотреть заранее его возможные следствия; (в) преднамеренность (интенциональ-ность) совершенного действия. В исследованиях атрибуции ответственности среди прочих установлены следующие интересные психологические факты: 1. Индивиды, которые уже однажды были виновниками содеянного, склонны усматривать первопричину действий, подобных совершенным ими ранее и в аналогичных ситуациях, в личностных качествах людей, а не в складывающихся независимо от них обстоятельствах. 2. При невозможности отыскать рациональное объяснение случившемуся, исходя из сложившихся обстоятельств, человек проявляет склонность видеть эту причину в другом человеке. 3. Большинство людей проявляет явное нежелание признавать случай как причину их собственного поведения. 4. В случае тяжелых ударов судьбы, неудач и несчастий, затрагивающих кого-либо лично и касающихся значимых для него людей, человек не склонен искать причины этого только исключительно в сложившихся обстоятельствах; он обязательно винит себя или других в произошедшем или обвиняет саму жертву в случившемся. Так, например, родители обычно упрекают себя в несчастиях своих детей, выговаривают самим детям за тот вред, который был им причинен волей случая (упавший, ударившийся или порезавшийся чем-то ребенок). 5. Иногда жертвы насилия, будучи очень совестливыми и ответственными людьми, упрекают самих себя в том, что явились жертвами нападения, спровоцировали его. Они уверяют себя в том, что в будущем, ведя себя иначе, смогут оградить себя от нападений. 6. Имеется тенденция приписывать ответственность за несчастье тому человеку, которого оно постигло («сам виноват»). 485 Это касается не только самого субъекта действия, но и других людей и проявляется тем в большей степени, чем сильнее случившееся несчастье. Одной из плодотворных концепций, с успехом применяемых для объяснения достижений в деятельности, является теория В.Вайнера. Согласно ей всевозможные причины успехов и неудач можно оценивать по двум параметрам: локализации и стабильности. Первый из названных параметров характеризует то, в чем человек усматривает причины своих успехов и неудач: в самом себе или в независимо от него сложившихся обстоятельствах. Стабильность рассматривается как постоянство или устойчивость действия соответствующей причины. Различные сочетания этих двух параметров определяют следующую классификацию возможных причин успехов и неудач: 1. Сложность выполняемого задания (внешний, устойчивый фактор успеха). 2. Старание (внутренний, изменчивый фактор успеха). 3. Случайное стечение обстоятельств (внешний, неустойчивый фактор успеха). 4. Способности (внутренний, устойчивый фактор успеха). Люди склонны объяснять свои успехи и неудачи в выгодном для сохранения и поддержания высокой самооценки свете. Р.Де-чармс сделал два интересных вывода относительно влияния награды за успехи на мотивацию деятельности. Первый выглядит следующим образом: если человек награждается за нечто такое, что он делает или уже сделал по собственному желанию, то такое вознаграждение ведет к уменьшению внутренних стимулов к соответствующей деятельности. Если человек не получает вознаграждения за неинтересную, выполненную только ради вознаграждения работу, то, напротив, внутренняя мотивация к ней может усилиться. Чисто когнитивное представление о каузальной атрибуции основано на не всегда оправданном предположении о том, что человек во всех без исключения случаях жизни действует только разумно и, принимая решение, обязательно основывает его на всей имеющейся в его распоряжении информации. Так ли это на самом деле? Оказалось, что не так. Люди далеко не всегда ощущают необходимость и испытывают потребность разобраться в причинах своих действий, выяснить их. Чаще они совершают поступки, заранее их не обдумывая, по крайней мере — до конца, и впоследствии не оценивая. Атрибуция в сознательно-когнитив- 486 |