исследовательская работа на конкурс отечество. отечество. Конкурс исследовательских краеведческих работ школьников Отечество

Скачать 4.71 Mb. Скачать 4.71 Mb.

|

|

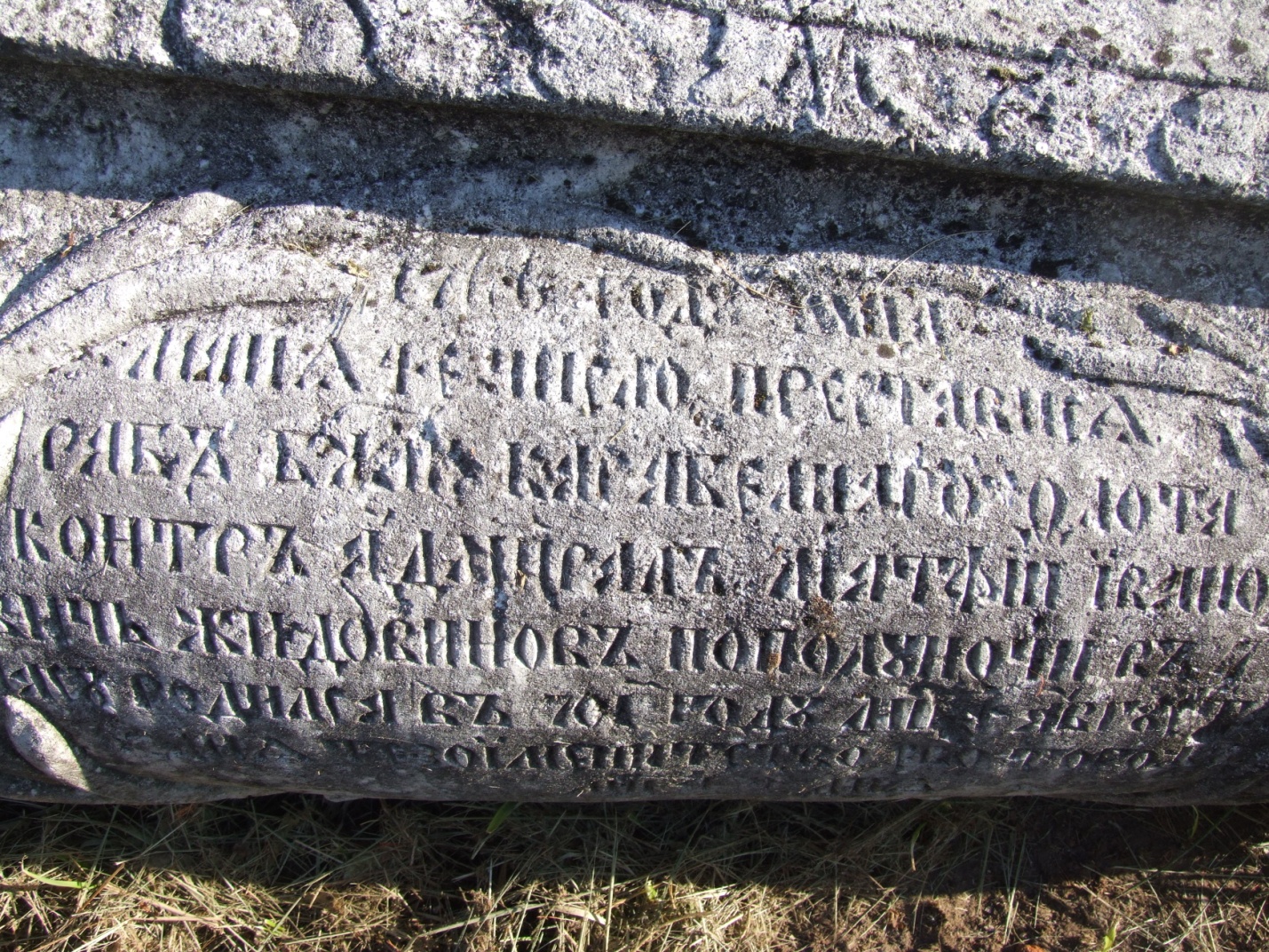

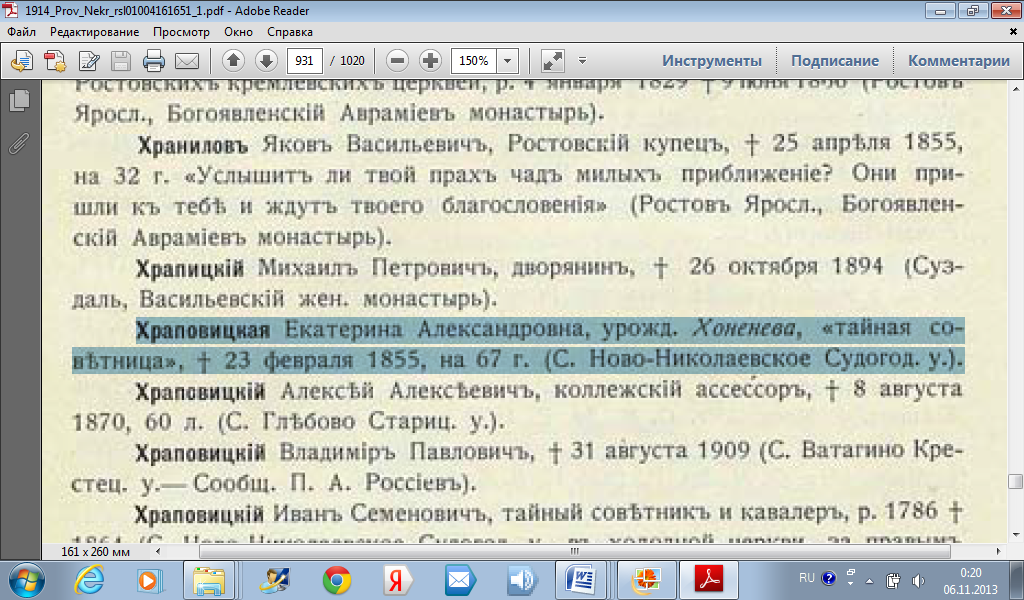

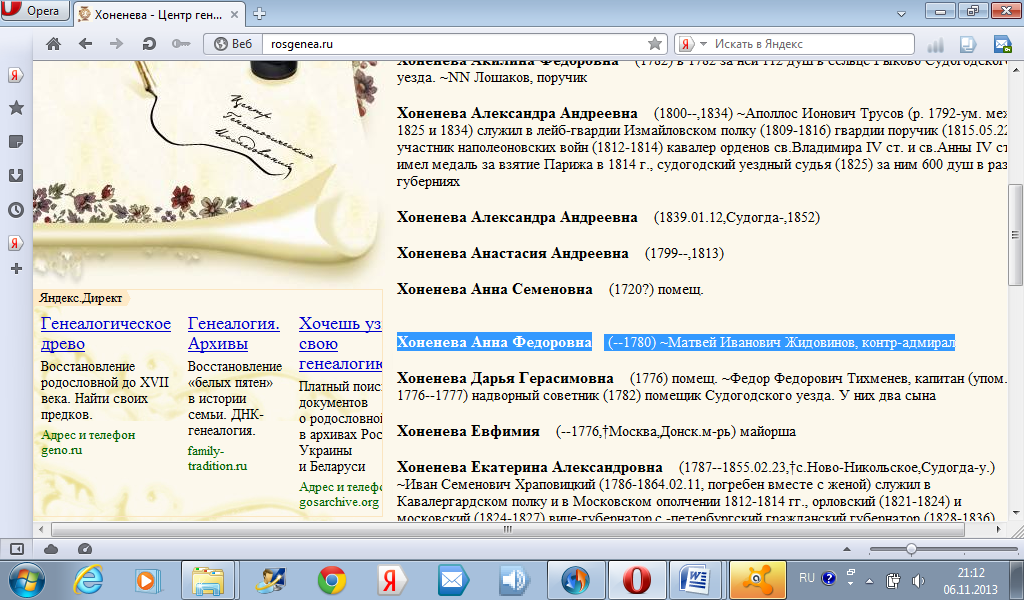

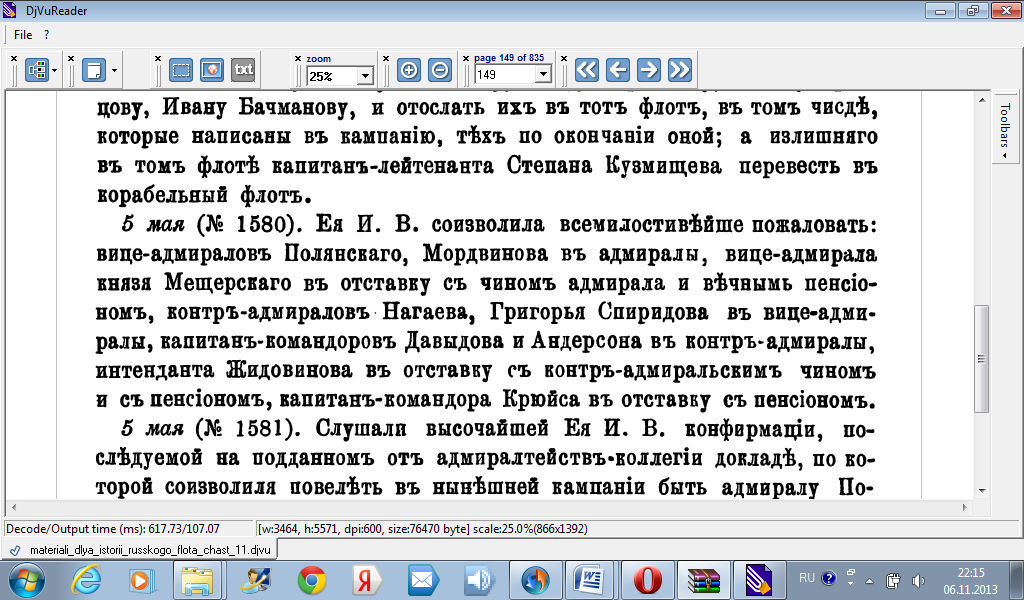

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ школьников «Отечество» Департамент образования администрации Владимирской области Управление образования администрации Судогодского района МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» школьное научное общество «Глобус» На службе государству Российскому (жизненный путь контр-адмирала Матвея Ивановича Жидовинова). Исследовательская работаВыполнила:Чачук Татьяна ученица восьмого классаМБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» п. Муромцево Судогодского района Владимирской области Руководитель: Павлов Александр Владимирович учитель биологии МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» 2013 СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение………………………………………………………………………3 2. Используемые источники информации…………………………………….5 3. Жизненный путь контр-адмирала Жидовинова Матвея Ивановича…….7 3.1 Служба М.И. Жидовинова на флоте……………………………………….7 3.2 Родственные связи М.И. Жидовинова с дворянами Кайсаровыми……..13 3.3 Надгробные памятники XVIII - начала XX веков некрополя храма Сретения Господня, погоста Новая Никола………………………………….15 4. Заключение…………………………………………………………………...16 5. Литература………………………………………………………….………..17 6. Приложение. 1. Введение. Выявление и введение в широкий научный оборот информации, заключенной в различных местных, провинциальных источниках по истории Российской империи, относится к числу наиболее крупных и актуальных научных задач. Одним из основных поставщиков информации для людей, занимающихся краеведением, являются некрополи, расположенные на данной территории. Кладбище – это своеобразный исторический источник, предоставляющий подчас важнейшие сведения. Так, благодаря описанию русского кладбища в г. Висбаден, были установлены даты жизни последнего предводителя дворянства Владимирской губернии В.С. Храповицкого. Поэтому для краеведов очень важны занятия некрополистикой - вспомогательной исторической дисциплиной, главным предметом изучения которой являются кладбища (некрополи), их описание, изучение и сохранение. Занимаясь в школьном научном обществе, а так же летнем эколого-краеведческом отряде, мы совершили много поездок и походов по нашему Судогодскому краю. Одним из мест которое мы посетили, был погост Николы Нового, храма Сретения Господня в бывшем селе Ново-Николаевском. Среди находящихся там надгробных камней XVIII – начала XX веков, наше внимание привлек памятник контр-адмиралу Матвею Ивановичу Жидовинову (6. 08. 1701 – 4. 05. 1766). Заинтересовавшись судьбой этого морского офицера, мы решили выяснить его биографию, участие в боевых действиях, степень родства с построившими храм местными помещиками, дворянами Хоненевыми и Кайсаровыми, владевшими землями по течению рек Судогды и Клязьмы еще в XVII веке. Осуществляя эту цель, мы решали следующие задачи: 1. По различным источникам (литература, интернет, архивные документы) установить биографию Жидовинова Матвея Ивановича. 2. Установить степень родства с дворянами Хоненевыми и Кайсаровыми, как возможную причину захоронения на территории их семейных усыпальниц. 3. Для предотвращения потери данных о захоронениях XVIII – начала XX веков, имеющихся на погосте Николы Нового, составить список лиц, надгробные камни которых находятся на территории некрополя в настоящее время. 4. Полученную в ходе исследования информацию, разместить на отдельном пластиковом щите, установленном у храма. 2. Используемые источники информации. При выполнении работы мы использовали различные источники информации. Первоначальным источником для нас была сама эпитафия на памятнике. К счастью, сторона памятника с большей частью личных данных (фамилия, имя и отчество, даты рождения и смерти), была ориентирована на солнце и надпись практически не пострадала от времени. На другой стороне, находящейся в тени, надпись читалась плохо (заросла мхом, очертания многих букв были не ясны). Плохо прочитываемая надпись сообщала о числе прожитых лет, а так же возможно о том кто был похоронен рядом. В качестве основных литературных источников использовались книги, изданные в XIX и начале XX веков. Это «Русский провинциальный некрополь» Великого Князя Николая Михайловича, опубликованный в 1914 году. С помощью этого издания мы выяснили, как выглядела надпись на памятнике в начале XX столетия. В части второй «Общего морского списка» изданного в 1885 году, приводятся краткие данные о службе контр-адмирала М.И. Жидовинова. Более подробно с его службой на флоте знакомят следующие книги: «Жизнеописания первых Российских адмиралов» (том 1 – 4, 1831 – 1836 год издания), «Описание дел архива морского министерства» (том 4 и 5, 1884 и 1888 год издания), «Материалы для истории русского флота» (часть 7, 10 и 11, годы издания 1879, 1883, 1886). Об участии в боевых действиях кораблей, на которых находился М.И. Жидовинов, дают представление следующие издания: «Русский флот в войне со Швецией 1741 – 1743 годов» М.А. Муравьева (2000 год), «Русский флот в семилетней войне» Н.М. Коробкова (1946 год). Жена М.И. Жидовинова упоминается в «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии» изданном в 1897 году. Так же нами были использованы следующие интернет источники. Сайт «Центра генеалогических исследований» - с небольшими дополнениями публикующий данные из книги «Русский провинциальный некрополь». Сайт «Военно-морской флот России» - где приводятся данные по кораблям входящим в состав флота, их командирам, участии в боевых действиях. Сайт «Весь Пензенский край» - содержащий информацию о принадлежащих М.И. Жидовинову населенных пунктах Пензенской губернии. Нами был подан запрос и получен ответ из Государственного архива Владимирской области. 3. Жизненный путь контр-адмирала Жидовинова Матвея Ивановича. 3.1 Служба М.И. Жидовинова на флоте. Матвей Иванович Жидовинов, как следует из эпитафии на памятнике, родился 6 августа 1701 года. О месте его рождения, а так же родителях точной информации мы не нашли. Дворяне Жидовиновы известны из Москвы, где в середине XVII века Жидовинов Иван Васильевич служил головой московских стрельцов (по его смерти все имущество отошло к родственнику – Жидовинову Ивану Тихоновичу), а в 1710 году некий Жидовинов Иван Алексеевич был пожалован в дьяки. Свою службу во флоте, Матвей Иванович начал при императоре Петре I. В девятнадцатилетнем возрасте, в 1721 году (6.03. 1721), был произведен в гардемарины из матросов. Таким образом, прохождение службы, для Жидовинова М.И. началось с самых нижних чинов. С 1723 по 1727 год он находился в Астрахани. В 1723 году, здесь был завершен Каспийский (Персидский) поход Петра I. В начале лета 1723 г. Каспийская флотилия под командованием генерала М.А. Матюшкина выступила в поход. В ходе боевых действий 1723 года, был завоёван западный берег Каспийского моря с крепостями Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение было остановлено угрозой вступления в войну Османской империи, которая захватывала западное и центральное Закавказье. Успехи русского оружия на берегах Каспия были закреплены русско-иранским договором, подписанным в Петербурге 12 сентября 1723 г. Согласно договору, Россия получала все западное и южное побережье Каспийского моря с городами Дербент, Баку, Ленкорань и Решт и провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад. После девяти лет службы гардемарином, 4 февраля 1730 года состоялось производство М.И. Жидовинова в мичмана. В апреле 1730 года он был определен на суда идущие к Архангельску. Под командой капитана Барша, совершил переход из Кронштадта к Архангельску на фрегате «Россия». В этом плавании состоялось первое знакомство с холодными водами Северного Ледовитого океана не только М.И. Жидовинова, но и находившегося на том же корабле унтер-лейтенанта Дмитрия Яковлевича Лаптева. Высокообразованный и хорошо знающий свое дело офицер Дмитрий Лаптев впоследствии был замечен адмиралтейств-коллегией и внесен в список участников Великой Северной экспедиции. Именем Дмитрия Лаптева назван пролив между материком и Новосибирскими островами. В память о двоюродных братьях Дмитрии и Харитоне, море между Новосибирскими островами и Таймырским полуостровом носит имя Лаптевых. В 1731 – 1736 годах Матвей Иванович Жидовинов вновь находится в Астрахани. С 1737 по 1741 год, ежегодно проводил в кампаниях в Балтийском море. В это время он сделал свой второй переход из Архангельска в Кронштадт. Третьего декабря 1741 года М.И. Жидовинов был произведен в лейтенанты. Необходимо отметить тяжелые условия службы на флоте того времени. Так в рапорте адмирала А.И. Нагаева, о плавании из Ревеля в Архангельск совершенном летом 1741 года, сообщается, что в течение 57 дней перехода умерло 50 человек из команды корабля. В рукописи С.И. Мордвинова, участника этого плавания сказано:«В путешествии нашем были великие туманы и сырые воздухи, от чего было много больных и много померло». В мае 1757 года, на эскадре адмирала Льюиса, блокировавшей Мемельскую и Пиллавскую гавани, с начала кампании, умерло 52 человека и было значительное число больных. В 1749 году, в Архангельске, при выходе из порта затонул новопостроенный 54-х пушечный корабль «Варахаил». Для расследования происшествия, была образована специальная комиссия. В ее состав входили находящиеся в это время в Архангельске капитан-командор Черевин, капитан Апрелев, лейтенанты Фондезин, Телепнев, Валронд и Жидовинов, корабельные мастера Ямес, Сютерланд и Качалов. Были предприняты меры к поднятию корабля, но все они закончились неудачно. Построенный на Архангельской верфи пинк «Новая Двинка», под командованием лейтенанта М.И. Жидовинова, 29 июня 1749 года был отправлен в Ревель, куда и прибыл в первых числах сентября. Кампанию 1750 года М.И. Жидовинов провел в составе кронштадской эскадры. Вместе с капитаном Игнатьевым, лейтенантами Прончищевым и Сенявиным, он находился на корабле «Святой Александр Невский». 15 июня суда эскадры снялись с якоря, и вышли в море. После почти трехмесячного плавания, 9 сентября суда начали входить в ревельскую гавань (9 августа «Святой Александр Невский» вошел в состав ревельской эскадры). 5 сентября 1751 года М.И. Жидовинов был произведен в капитан-лейтенанты. В 1752 году М.И. Жидовинов командовал кораблем «Святой Николай» (вооружение - 54 орудия, экипаж - 440 человек), входившим в состав ревельской эскадры. Вместе с кораблями эскадры «Святой Николай» участвовал в освящении канала Петра Великого в Кронштадте, происходившем 30 июля. При чтении Евангелия и при погружении в воду креста, флагман эскадры произвел салют из 51 выстрела. Во время пуска воды в канал, салют был произведен из всех орудий на кораблях эскадры. В тот же день, все штаб и обер-офицеры, оставив на судах по одному офицеру, ездили ко двору, для принесения поздравлений императрице Елизавете Петровне. На следующий день, все офицеры эскадры вторично были при дворе, для принесения императрице всеподданнейшего поклона. Суда эскадры вернулись в ревельскую гавань и кончили кампанию 22 августа 1752 года. 15 марта 1754 года М.И. Жидовинов был произведен в капитаны третьего ранга. В 1754 году капитан Жидовинов командовал кораблем «Северный Орел» (вооружение - 66 орудий), входившим в состав Ревельской эскадры. Кампания 1754 года была короткой и закончилась 8 июля, когда все суда эскадры вернулись в гавань. В 1755 году Матвей Иванович командовал тем же кораблем. Вместе с ним на судне находился командир эскадры, контр-адмирал Андрей Иванович Полянский. 14 июня эскадра снялась с якоря и вышла в море. С 14 июня по 2 июля эскадра находилась в крейсерстве. Доходила до Готланда и Аландских островов, производя ежедневно артиллерийские учения и перестроения. 2 июля встали на якорь в Рогервике, откуда вышли 6 июля. Выйдя из Рогервика стали крейсировать между островами Даго и Наргин. 11 августа эскадра вернулась на ревельский рейд. В кампанию 1756 года капитан Жидовинов командовал кораблем «Шлиссельбург» (вооружение - 54 орудия, экипаж - 440 человек), входившим в состав крейсерской эскадры капитан-командора Мордвинова. Эскадра должна была скрытно вести наблюдения за прусскими берегами до Курляндии, а так же за гданьской и кенигсбергской гаванями. Цель этих наблюдений - установить возможную перевозку прусских войск на торговых кораблях. В секретной инструкции Мордвинова, командирам судов было сказано:«Пост свой иметь вам и накрепко наблюдать идущих судов с прусским войском, и ежели что уведаете о каких предприятиях о прусском войске, то неумедлив мне давать знать. Также и от купеческих судов наведываться об оных предприятиях и не совершилось ли их намерение до нашего прибытия; напротив того ежели паче чаяния уведаешь о приближении каких военных кораблей, каких бы наций не были, то немедленно давать знать прочим командирам, и ежели с ними сойдешься, то вам по указам и регламентам поступать с осторожностью». Помимо наблюдений за кораблями, моряки занимались измерением глубин и изучали характер грунта, дополняя несовершенные карты, которыми они пользовались. Пост капитана Жидовинова с его кораблем, был определен от Либавы до Виндавы. На протяжении своего похода, корабли неоднократно попадали в шторм. 18 сентября на корабле «Шлиссельбург», находившемся в море, изорвало зарифленный грот-марсель. Штормом длившимся 24 – 29 сентября, «Шлиссельбург» был отнесен к Эзелю и Даго и имел повреждения:«Перетерлись у штевня ватер-штаги, которые пришлось заменить буйрепом, что при большом волнении произведено не без труда. В крют-камере показалась течь и подмочило порох». 29 сентября эскадра собралась у Брустерорда, но 30 сентября «Шлиссельбург» опять отнесло к Эзелю. 1 октября фок-мачта на корабле дала трещину и он отошел к Гангуту. 2 октября от нашедшего шквала на «Шлиссельбурге» сломалась крюйс-стеньга, потом порвался грот-марса-шкот и корабль встал на якорь в шхерах не далеко от Гангута. К 4 октября повреждения были исправлены и судно отошло к Оденсгольму. 7 октября «Шлиссельбург» вернулся на ревельский рейд и 9 октября втянулся в гавань. Кампанию 1757 года М.И. Жидовинов провел на флагманских кораблях «Северный Орел» с вице-адмиралом Льюисом в составе ревельской эскадры, а затем был переведен на «Святой Иоанн Златоуст первый», где находился вице-адмирал Кейзер. 2 июля 1757 года Матвей Иванович принял под свою команду линейный корабль «Святой Иоанн Златоуст второй» 21 января 1758 года М.И. Жидовинов был произведен в капитаны второго ранга. В кампанию 1758 года ходил в составе флота к Копенгагену, командуя кораблем «Шлиссельбург». В кампанию 1759 года капитан Жидовинов командовал кораблем «Святой Сергий», входившим в состав кронштадской эскадры. 22 июля на корабли эскадры был принят десант – 3022 человека, для доставки в Данциг. 6 августа эскадра благополучно достигла данцигского рейда, а 12 августа с нее были высажены сухопутные войска. 1 сентября корабли попали в шторм, в результате которого многие получили различные повреждения. На «Святом Сергии» вырвало грот-марсель, перетерло и оборвало два якорных каната. 5 сентября эскадра вернулась на кронштадский рейд и 8 сентября все суда эскадры втянулись в гавань. В кампанию 1760 года М.И. Жидовинов командовал кораблем «Святой Андрей Первозванный» (вооружение - 80 орудий), входившим в состав кронштадской эскадры. На судне находился начальник эскадры – контр-адмирал Мордвинов. 14 июля на корабли эскадры было принято 1000 человек десанта, артиллерия и ее принадлежности. Вечером 25 июля эскадра снялась с якоря и пошла к Кольбергу. Флот подошел к Кольбергу 15 августа. Бомбардировка Кольберга силами флота не имела решительного успеха, город не был взят. 10 сентября корабли вышли в море и к 28 сентября достигли кронштадского рейда. Согласно «Извлечению из шханечных журналов о плавании судов в кампанию 1761 года», капитан Жидовинов в качестве командира корабля в море не выходил. Высочайшим указом адмиралтейств-коллегии от 30 апреля 1762 года, М.И. Жидовинов был произведен в капитаны 1 ранга. В 1762 году, согласно «Извлечению из шханечных журналов о плавании судов в кампанию 1762 года», капитан Жидовинов в качестве командира корабля так же не был в море. Вероятно, в это время его служба продолжалась на берегу, поскольку приказом адмиралтейств-коллегии от 23 сентября 1763 года из капитанов 1 ранга Матвей Жидовинов был записан в интенданты, в ранге капитан-командора. Это звание было введено в 1751 году взамен звания генерал-интенданта. Интендант отвечал за снабжение войск различными видами довольствия. В 1763 году М.И. Жидовинов находился в Казани. Отсюда им было представлено «мнение касательно доставки из Казани в Петербург дубовых лесов без перегрузки и «затопления»». Согласно указу императрицы Екатерины II от 5 мая 1764 года, интендант Жидовинов был отправлен в отставку с контр-адмиральским чином и пенсионом. Так закончилась более чем сорокалетняя служба Матвея Ивановича Жидовинова русскому государству. За это время на российском престоле сменилось девять государей (Пётр I, Екатерина I (28 января 1725 — 6 мая 1727), Пётр II (7 мая 1727 — 19 января 1730), Анна Иоанновна (4 февраля 1730 — 17 октября 1740), Иван VI (17 октября 1740 — 25 ноября 1741), Елизавета Петровна (25 ноября 1741 — 25 декабря 1761), Пётр III (25 декабря 1761 — 28 июня 1762), Екатерина II ( с 28 июня 1762)). С большой степенью вероятности можно говорить о личной встрече М.И. Жидовинова с императрицей Елизаветой Петровной. Матвей Иванович закончил свой земной путь 4 мая 1766 года и был похоронен в селе Ново-Николаевском, Судогодского уезда, на погосте храма Сретения Господня. 3.2 Родственные связи М.И. Жидовинова с дворянами Кайсаровыми. Погост «Николы Чудотворца Новаго» с церковью во имя Николая Чудотворца существовал уже в начале XVII века. В патриарших окладных книгах он отмечается с 1628 года. Существующий в настоящее время каменный храм, построен в 1781 году и освящен во имя Сретения Господня. Построен храм старанием местных помещиков, дворян Хоненевых и Кайсаровых, владевших землями по течению рек Судогды и Клязьмы еще в XVII веке. Наружный вид храма, со времени его постройки и до настоящего времени, не изменялся. Поэтому церковь является характерным памятником архитектуры конца XVIII века. Кладбище при храме существует с начала XVII века. У алтарной апсиды храма были построены две каменные усыпальницы, одна из которых (к северо-востоку от апсиды) принадлежала Хоненевым, а другая (к юго-востоку от апсиды) – Кайсаровым. До настоящего времени усыпальницы храмоздателей не сохранились. В книге «Русский провинциальный некрополь» сказано, что памятник М.И. Жидовинова находится рядом с памятником Е.В. Кайсаровой. В начале XX века, когда была написана эта книга, еще существовали остатки родовых усыпальниц. Поэтому можно сделать вывод, что М.И. Жидовинов был родственником дворян Кайсаровых. В книге «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии» упоминается Евангелие 1766 года, хранящееся в церковной библиотеке храма Сретения Господня, села Ново-Николаевского. На книге была надпись следующего содержания: " сие Евангелие сделано старанием контр - адмиральши вдовы Анны А. Жидовиновой в 1768 г., приложено к церкви погосту Николы Новаго". Однако девичья фамилия жены Матвея Ивановича, нигде не указывалась. На наш запрос в Государственный архив Владимирской области относительно Жидовинова М.И. и его жены Жидовиновой Анны А. (предположительно урожденной Кайсаровой), был получен ответ, что выявленной информацией о контр-адмирале в отставке Жидовинове М.И. и его жене архив не располагает. На сайте «Весь Пензенский край», приведены данные о владельческой принадлежности населенных пунктов современной Пензенской области. Так в 1748 году за лейтенантом М.И. Жидовиновым в селе Архангельском показана 41 ревизская душа. В деревне Федоровка, основаном после ревизии 1721 года, первыми поселенцами были поручик Измайловского полка Федор Иванович Кайсаров и капитан Матвей Иванович Жидовинов с 82 пахотными солдатами, переведенными сюда из Муромского, Арзамасского, Пензенского (с. Камешки) уездов, а также Владимирского и Шацкого. Сохранился следующий документ: «Купчая, совершенная в г. Петровске на проданную Пензенского уезда Завального стана деревни Федоровки женою мичмана Анной Федоровной Жидовиновой Троице-Сергиеву монастырю «приданую» свою землю с угодьями Пензенского уезда по реке Медведице по обе ее стороны... 30 четвертей в поле за 45 рублей. 26 октября 1735 г.». Документ, взятый из интернета, вызывает доверие. Поскольку, как было показано нами ранее, с 1730 по 1741 год М.И. Жидовинов действительно был в звании мичмана. Всего помещица Кайсарова А. Ф. имела в Федоровке 452 десятины удобной, лесу— 95 десятин, сенных покосов — 446 десятин и неудобной — 182 десятины, всего — 724 десятины. Таким образом, было выяснено подлинное имя жены Матвея Ивановича Жидовинова – Анна Федоровна. Она была дочерью Кайсарова Федора Ивановича. На сайте центра генеалогических исследований приведен год ее смерти – 1780. Однако там она указана под фамилией Хоненева. Исходя из вышеизложенных фактов, мы считаем приведенную на сайте информацию по фамильной принадлежности Анны Федоровны, ошибочной. 3.3 Надгробные памятники XVIII - начала XX веков некрополя храма Сретения Господня, погоста Новая Никола. Помимо поиска источников, освещающих жизненный путь контр-адмирала Жидовинова, нами была проделана работа по составлению списка надгробных камней XVIII - начала XX веков находящихся на территории погоста. В настоящее время некрополь храма Сретения Господня, погоста Новая Никола, насчитывает 16 подобных надгробных камней с сохранившимися эпитафиями (приведены в приложении). Собирая краткую информацию по упоминаемым в эпитафиях лицам, мы обнаружили несоответствие в реальных надписях на памятниках с данными приведенными в книге «Русский провинциальный некрополь» Великого Князя Николая Михайловича, опубликованной в 1914 году. Поскольку многие сайты интернета размещающие подобную информацию, брали за основу данные вышеуказанной книги, ошибки просочились и туда. Несоответствия касались следующих лиц: 1. Храповицкая Екатерина Александровна урожденная Хоненева, «тайная советница». Преставилась 1855го года февраля 27 (в книге 23)го дня на 67 году от рождения. 2. Кайсарова Елена Васильевна, «болярыня». Скончалась в 5е число декабря 1837 года на 33 (в книге 63) году от рождения своего. При составлении списка некрополя, подобные неточности нами были устранены. 4. Заключение. Проведя наше исследование, мы выяснили основные вехи жизненного пути контр-адмирала Жидовинова Матвея Ивановича, одного из первых адмиралов Российского флота. Начиная свою службу при императоре Петре I, Матвей Иванович являлся непосредственным участником проводимых государем реформ. Биография М.И. Жидовинова – пример длительной и бескорыстной службы дворянина своему государству. Выбрав непростую карьеру морского офицера, он остался верен ей, и, начав службу матросом, вышел в отставку в чине адмирала. В ходе исследования установлены родственные связи М.И. Жидовинова с дворянами Кайсаровыми. А так же выяснено подлинное имя его жены – Анны Федоровны Жидовиновой (урожденной Кайсаровой). Составлен список надгробных камней XVIII - начала XX веков, находящихся на территории погоста Новая Никола, храма Сретения Господня. При составлении списка были устранены несоответствия в реальных надписях на памятниках с данными приведенными в книге «Русский провинциальный некрополь» Великого Князя Николая Михайловича, опубликованной в 1914 году. Подготовлены электронные макеты информационных щитов, содержащих данные о храме, погосте, захоронениях XVIII - начала XX веков. Существует договоренность с благочинным Судогодского района, протоиереем Г. Морохиным, о изготовлении и установке щитов у храма Сретения Господня. Практическое значение проделанной работы заключается в ознакомлении жителей и гостей Судогодского района с представителями дворянских родов, имевших земельные владения на данной территории. Интересными страницами их жизни, бескорыстным служением на благо Отечества. Особенно актуален поиск такой информации в связи с желанием руководства района развивать туризм на Судогодской земле. Поскольку любые туристические маршруты или экскурсии необходимо наполнять конкретным историческим содержанием. 5. Литература. 1. Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь. Том 1. М. 1914. 1008 с. 2. Добронравов В. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Выпуск 4. Владимир, 1897. 588 с. 3. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского флота. Ч.1. СПБ. 1831. 355 с. 4. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского флота. Ч.2. СПБ. 1832. 391 с. 5. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского флота. Ч.3. СПБ. 1834. 291 с. 6. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского флота. Ч.4. СПБ. 1836. 126 с. 7. Коробков Н.М. Русский флот в семилетней войне. Воениздат. М. 1946. 147 с. 8. Материалы для истории русского флота. Ч.7. СПБ. 1879. 800 с. 9. Материалы для истории русского флота. Ч.10. СПБ. 1883. 752 с. 10. Материалы для истории русского флота. Ч.11. СПБ. 1886. 828 с. 11. Муравьев М.А. Русский флот в войне со Швецией 1741 – 1743 годов. МКИФ. Львов, 2000. 53 с. 12. Общий морской список. Ч.2. СПБ. 1885. 528 с. 13. Описание дел архива морского министерства. Том 4. СПБ. 1884. 982 с. 14. Описание дел архива морского министерства. Том 5. СПБ. 1888. 1052 с. Интернет источники: http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm http://rosgenea.ru/ Приложение 1. Фотографии памятника Жидовинову М.И.   Приложение 2. Линейный корабль «Святой Андрей Первозванный», командиром которого в 1760 году был капитан 2 ранга М.И. Жидовинов.  Приложение 3. Некрополь храма Сретения Господня, погоста Новая Никола. 1. Священник Александр Поспелов. Скончался 15 февраля 1908 года и супруга его – Мария Васильевна скончалась 15 июля 1888 г. 2. Храповицкая Екатерина Александровна урожденная Хоненева, «тайная советница». Преставилась 1855го года февраля 27го дня на 67 году от рождения. 3. Хоненев Николай Александрович, коллежский советник. Скончался 1845 го года июня 13 го дня на 62-м году от рождения. 4. Кайсарова Елена Васильевна, «болярыня». Скончалась в 5е число декабря 1837 года на 33 году от рождения своего. 5. Воронов Александр Львович. Скончался 79 лет 10 го мая 1908 года в С.-Петербурге. 6. Ханенев Александр Семенович, бригадир. Службу продолжал Ея Императорскому Величеству в 1768-м году в лейб-гвардии Преображенском полку, а в 1786 году оставлен, а в 1787 году отъиде в вечный покой генваря 30 дня, на день Святых Трех Святителей, а рождения его было августа 4-го дня. 7. Георгиевский Петр Максимович, священник села Новониколаевского. Жития его было 56 лет скончался в 18*0 году декабря 26. 8. Лепорский Михаил Петрович, личный почетный гражданин. 9. Лепорский Петр, дьякон. Службы его 44 года, жития 69 лет. 10. Яковлев Петр Иванович, скончался во младенчестве 3 августа 18*1 г. 11. Яковлева Софья Ивановна. Скончалась 29 мая 1890 г. на 66м году ея жизни. 12. Воронова Наталья Петровна, жена ученаго управителя, и дочь ее Мария. Скончалась 5го августа 1860го года на 29 году от Рождества. 13. Ханенев Семен Иванович, лейб-гвардии поручик. Скончался 19 июля 1789 года, в 11 часов по полудни, 75 лет. 14. Жидовинов Матфий Иоаннович, корабельного флота контр-адмирал. Преставися 1766 году маия 4 число, пополуночи в 1 часу, родися в 701 году августа 6 дня. 15. Петров Исидор, дьячок. Скончался в 1849 году, 4-го дня июня месяца. Имел от роду 62 года. 16. Воронов Лев Антонович. Скончался 30 октября 1879 года, жития его было 81 год. Приложение 4. Информация размещенная на памятном щите посвященном М.И. Жидовинову.  Жидовинов Матвей Иванович 6.08.1701 – 4.05.1766 контр – адмирал 6.03.1721 из матросов был определен в гардемарины 14.05.1730 на фрегате «Россия» совершил плавание в Северном Ледовитом океане 1723 – 1727 и 1731 -1736 находился в Астрахани 1737 – 1741 ежегодно находился в кампаниях в Балтийском море и сделал переход из Архангельска в Кронштадт 1752 командовал кораблем «Святой Николай», участвовал в церемонии открытия кронштадского канала, в присутствии императрицы Елизаветы Петровны 1754,1755,1757 командовал кораблем «Северный Орел» 1756, 1758 командовал кораблем «Шлиссельбург» 1759 командовал кораблем «Святой Сергий» 1760 командовал кораблем «Святой Андрей Первозванный» участник русско-шведской 1741—1743 и Семилетней войн 1756 -1762 1763 интендант по заготовке лесов в Казани 4.05.1764 уволен от службы с чином контр-адмирала и пенсионом женат на Кайсаровой Анне Федоровне Приложение 5. Несоответствие реальных надписей на памятниках, данным приведенным в печатной литературе.   Приложение 5. Несоответствие реальных надписей на памятниках, данным приведенным в печатной литературе.   Приложение 6. Данные о жене М.И. Жидовинова размещенные на сайте центра генеалогических исследований.  Приложение 7 Указ об отставке М.И. Жидовинова 5 мая 1764 года  |