|

|

Геология лекции. Конспект лекций для студентов всех форм обучения по направлению подготовки бакалавров 270800. 62 Строительство

Министерство образования Министерство образования

и науки Российской Федерации

М.В. Венгерова, А.С. Венгеров

ГЕОЛОГИЯ

Электронное текстовое издание

Конспект лекций для студентов всех форм обучения

по направлению подготовки бакалавров 270800.62 «Строительство»

Подготовлено кафедрой материаловедения в строительстве

Екатеринбург

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Строение Земли и земной коры. 6

1.2.2 Горные породы 21

4.1.1 Выветривание 81

5.2.2. Бурение 132

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время необходимость подготовки строителей в области инженерной геологии возрастает. Участились аварии зданий из-за деформации оснований. В европейской части страны в больших городах строительство ведется в пределах существующей застройки, на землях, которые ранее не были использованы из-за сложности инженерно-геологических условий и даже ухудшены свалками грунта и отходов. Реконструкция существующих предприятий – обследование старых фундаментов и существующих оснований. Расширение подземного строительства.

В результате освоения дисциплины «Геология» студент должен:

– читать и анализировать геологическую графику (геологические карты, разрезы и т.д.);

– выбирать оптимальные проектные решения по размещению сооружений и способов производства земельно-строительных работ соответствующих природным условиям;

– идентифицировать строительный котлован и проектный чертеж, строительные материалы (свободно распознавать горные породы);

– прогнозировать неблагоприятные инженерно-геологические процессы, а также выбирать меры борьбы с ними;

– составлять проекты на инженерно-геологические изыскания;

– владеть основными положениями нормативной литературы: СНиП 11.02–96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11.105.–97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, СНиП 2.01.15–90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», ГОСТ 25100–95 «Грунты».

Инженерная геология – отрасль геологии, которая изучает геологическое строение и динамику верхней части земной коры в связи с проектированием и строительством инженерных сооружений.

Цель инженерной геологии: изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологической среде и породах в процессе строительства и эксплуатации.

Задачи инженерной геологии:

1. Выбор оптимального, благоприятного в геологическом отношении места, площадки строительства объекта.

2. Выявление инженерно-геологических условий для определения наиболее рациональной конструкции фундамента и производства строительных работ.

3. Выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям инженерной защиты территорий и охране геологической среды при строительстве и эксплуатации сооружений.

Инженерная геология – три научных направления.

– Грунтоведение – изучение физических и физико-механических свойств грунтов.

– Инженерная геодинамика – природные и антропогенные процессы.

– Региональная инженерная геология изучает строение и свойства геологической среды определенных территорий.

Кроме того, специальные разделы – механика грунтов, механика скальных грунтов, гидрогеология, геофизика, геокриология.

I. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ

Форма – геоид. Трехосный эллипсоид вращения с полярным сжатием.

Rэ=6378,16 км, Rп=6356,78 км; М=6*1024 кг; g=9,8 м/с2.

Магнитное поле Земли – ассиметрично под действием солнечного ветра. Форма его меняется, образуя сферу – защита от жесткого излучения. В течение последних 5 млн. лет произошло ≈ 30 инверсий полюсов. Современная намагниченность пород параллельна современному магнитному полю. При инверсии противоположные направления.

Внешние оболочки – атмосфера, гидросфера, биосфера.

Внутренние оболочки – ядро, мантия, земная кора.

Атмосфера состоит:

– тропосфера (8–10 км – полюс, 16–18 км – экватор); Тº от положительных до ( – 50º С); образуются облака и тепловые движения воздуха.

Стратосфера (до 55 км), Тº – положительные, у верхней границы – озоновый слой.

Мезосфера (до 80 км), Тº – отрицательные (– 50º).

Термосфера (800-1000 км) и экзосфера (сфера рассеивания).

Состав атмосферы – N – 75 %, O2 – 23 %, Ar – 1,25 %.

Гидросфера – по площади занимает 71 % поверхности Земли, ее состав: мировой океан, подземные воды, реки, моря, ледники и т.д.; 98 % – соленые воды, 2 % – пресные.

Биосфера – область распространения живых организмов – земная кора, атмосфера, гидросфера.

Внутренние оболочки.

Ядро состоит из внутреннего (Fe-Ni, R=1216км) твердого (вращается) и внешнего (Fe) жидкого, его радиус 3400 км, tº – 4000-6000º С, плотность – до 14 т/м3 в центре, 9,5–12,3 т/м3 во внешнем ядре.

Мантия занимает основной объем Земли (мощность до 2900 км). Делится на верхнюю (900 км) и нижнюю (2000 км). Мантия состоит из тяжелых минералов, богатых Fe и Mg. Они образуют соединения с SiO2, силикаты (дуниты – породы ультраосновного состава). Плотность их 3,3–5,0 т/м3, tº =600–700º С до 1500–1800º С. Мантийное вещество находится в твердом состоянии, но в геологическом времени может обладать пластичностью, способностью к течению. В середине прошлого века были высказаны предположения о конвективных движениях в мантии. Тепло передается от более нагретых частей к менее нагретым частям, т.е. внутри Земли происходит передача тепла от горячего ядра к приповерхностной зоне.

Передача тепла – движущая сила геологических процессов. Первый способ – теплопроводность (свеча нагревает стальной стержень, усиливается колебания молекул); второй способ – конвекция. Пример передачи тепла: емкость с водой на огне (1 – нагревание дна кастрюли, 2 – более нагретые слои воды поднимаются вверх, более холодные опускаются вниз). Также происходит конвекция в мантии. Литосферные плиты перемещаются под действием конвективных движений в мантии.

Важным слоем в мантии является слой астеносферы, который подстилает литосферу – жесткую внешнюю оболочку Земли (литосферная мантия плюс земная кора). Физически это переходная зона от охлажденных кристаллических пород к частично расплавленному веществу, находящемуся в пластичном состоянии.

Земная кора – внешняя оболочка земли, ее мощность от 5 км под океанами и до 70 км – под континентами. Нижняя граница (по сейсмическим данным здесь наблюдается скачкообразное увеличение скорости распространения упругих волн) называется слой Мохоровичича или Мохо. Существует два типа земной коры океаническая и континентальная (рис.1).

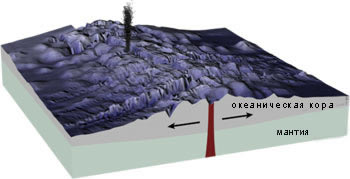

Океаническая кора.

1. Осадочный слой: от 0,5 км (срединная часть океана) до 15 км (материковый склон);

2. 1,5-2,0 км – подушечные лавы базальтов, подстилаемые долеритовыми дайками;

3. Мощность до 5 км – габбро, серпентиниты (основной состав). Плотность средняя 2,9 г/см3. Состав океанической коры – const. Образуется за счет выделения базальтовых расплавов из астеносферного слоя на дно океана в зонах срединно-океанического хребта.

Континентальная кора – отличается по мощности, от 20 км (островные дуги) – до 70 км (складчатые пояса). Состоит из трех слоев: 1) осадочный (от 0-15 км); 2) гранитный – (породы гранитного состава); 3) базальтовый слой. Наличие повышенного содержания радиоактивных элементов.

Химический состав Земной коры – Al–Si (легкоплавкие соединения). Из химических элементов – О – 46,6 %, Si – 27 %, Al – 8,7 %, Fe, Ca, Na, K, Mg, другие 90 элементов – 1,2 %.

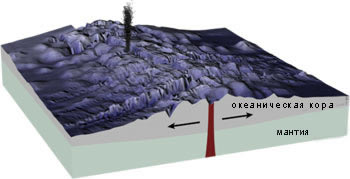

![e:\урфу\википедия\земля\oceanic-oceanic_convergence-rus[1].png](17901_html_m2d03720.png)

Рис. 1 Литосфера и астеносфера, два типа земной коры.

Астеносфера – пластичная оболочка мантии, зона, где отсутствует жесткость (механические свойства отличаются от литосферы), преобладают высокие температуры и появляются первые проценты расплава, в геологическом времени обладает свойствами очень вязкой жидкости (рис.1).

Литосфера – жесткая внешняя оболочка земли, которая включает в себя земную кору и литосферную часть мантии (обладающими одинаковыми физическими свойствами), подстилается астеносферой.

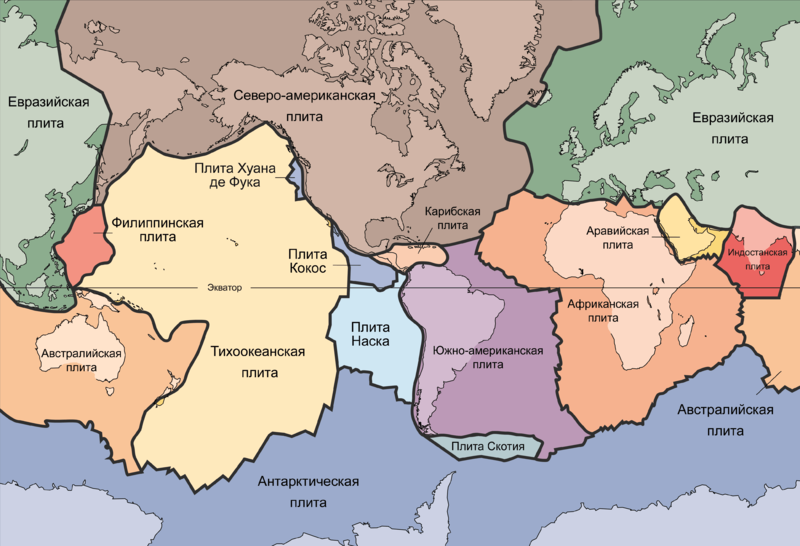

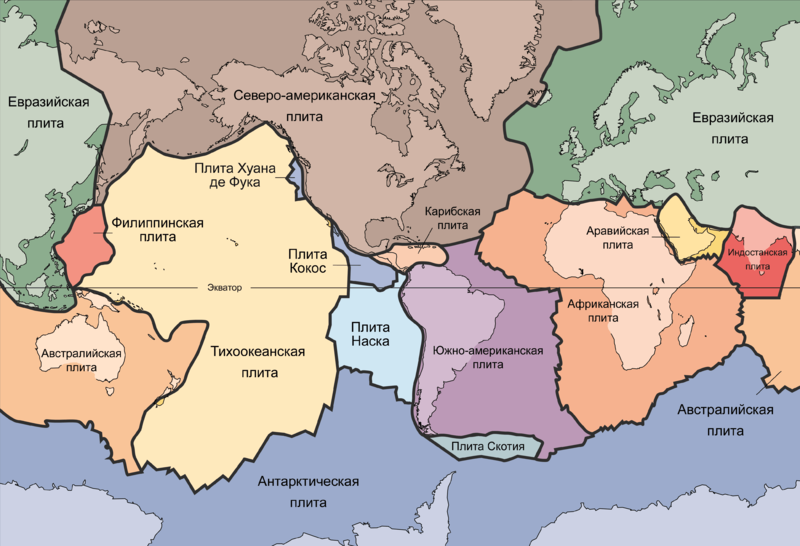

Литосфера состоит из нескольких лиосферных плит (рис. 2), которые движутся друг относительно друга по астеносфере за счет конвективных течений в мантии. Это перемещение называется тектоникой плит. Тектоника плит отвечает за непрерывное изменение земной коры – породы непрерывно разрушаются и формируются в результате тектонической активности.

Рис. 2 Литосферные плиты

Тектоника плит.

В 1915 г Альфред Вегенер (немецкий метеоролог) опубликовал теорию дрейфа континентов. Высказал гипотезу, что все ныне существующие материки были единым континентом Пангеей, состоящей их 2 частей: Лавразии (Европа, Азия без Индии, С.Америка) и Гондваны (Ю.Америка, Африка, Индостан, Австралия, Антарктида), разделенных океаном. 1) Очертания берегов Африки и Ю.Америки совпадают как мозаика. 2) Палеонтологические находки (окаменевшие остатки рептилии Т, растений и семян). 3) Оледенение, которое испытали 300 млн. лет назад Гондвана. Не было объяснения, почему движутся.

В 1928 г Артур Холмс и др. предположили наличие конвективных течений.

После войны открыт СОХ (составлена карта океанического дна) – точная линия совмещения континентов. Бурение океанического дна дало возможность изучить образцы базальтов океанической коры и определить возраст осадков. 140 млн. лет назад – литосферные плиты стали удаляться, образовавшиеся базальтовые расплавы в мантии изливались, образуя новую океаническую кору. Возраст пород увеличивается по мере удаления от СОХ.

В 60-е годы – открытие аномалий магнитного поля, от линии СОХ идет в обе стороны чередование положительных и отрицательных аномалий магнитного поля. СОХ – срединно-океанический хребет, цепи подводных гор высотой – 4000 м.

Наличие огненного кольца вулканов окружающее Тихий океан и эпицентры землетрясений – сосредоточены на границах литосферных плит.

Существует 3 типа границ между плитами:

– плиты удаляются друг от друга (обстановка спрединга);

– плиты движутся навстречу друг другу (обстановка коллизии);

– плиты перемещаются друг относительно друга в горизонтальной плоскости.

Рис. 3 Активные континентальные окраины (конвергентные плиты)

Плиты Наска и Ю.Америка – конвергентные (сближающиеся плиты) К – О. Океаническая погружается в мантию в зоне субдукции, т.к. плотность океанической коры больше чем континентальной, ρо >ρк (рис. 3).

![e:\википедия\земля\continental-continental_con-rus[1].png](17901_html_m165a67ce.png)

Рис. 4 Коллизия континентов

При коллизии плотности двух континентальных плит равны, поэтому погружения нет. Индия надвигается на Евразию – Тибет, Гималаи поднимаются до сих пор 1 см в год (рис. 4).

Рис. 5 Дивергентные плиты

Дивергентные – удаляющиеся плиты – СОХ, С.Американская и Евразийская, размер Исландии увеличивается 2см в год (рис.5).

Трансформные разломы – крупные сдвиги, которые пересекают всю литосферу. Разлом Сан – Андреас в Калифорнии является границей между Тихоокеанской и Северо-Американской плитами. Тихоокеанская движется к северо-западу относительно С.Американской со скоростью 5–6 см/год.

Вулканизм горячих точек – Гавайи. Остров Кауай за 5 млн. лет переместился на 600 км, т.е. Тихоокеанская плита перемещается относительно горячей точки со скоростью 11–12 см/год.

Горообразование (орогенез) – Анды, Северо-Американские Кордильеры, Каледониды, Альпы, Урал, Гималаи – складчатые пояса (формируются по границам литосферных плит). Также существуют континентальные щиты и стабильные платформы. Вулканические пояса (Анды) образуются над зонами субдукции. Самые высокие горные пояса возникают при столкновении континентальных плит (Гималаи). Сразу после формирования складчатые пояса начинают разрушаться: 1) эрозия, 2) орогенный коллапс (разрушение за счет гравитационных сил).

Методы изучения.

Для изучения глубинных слоев земли применяют геофизические методы.

Изучение внутренних оболочек Земли основано на разнице скоростей сейсмических волн при прохождении разных по плотности сред.

На границе различных по плотности слоев происходит преломление и частичное отражение волны (пример с лампой и стеклом). Используют сейсмические волны, порождаемые землетрясениями или искусственными взрывами.

Верхняя часть земной коры – сверхглубокие скважины (12,6 км на Кольском п-ове), самая глубокая шахта – Южная Африка – 3,6 км.

Тепловой режим Земли.

Земная кора имеет 2 источника тепла – Солнце и распад радиоактивных веществ на границе с мантией.

В земной коре выделяют 3 температурные зоны.

1 – зона переменных температур до гл. 30 м, определяется климатом местности;

В зимний период образуется подзона промерзания, которая зависит от климата и типа горной породы и определяется по карте в СНиП, по формулам, по многолетним наблюдениям.

2 – зона постоянных температур до глубины (15-40 м) – среднегодовая Тº местности.

3 – зона нарастания температур – возрастает с глубиной в зависимости от геотермического градиента.

Геотермический градиент – величина возрастания t на каждые 100 м глубины, а глубина, при которой tº повышается на 1º С называется геотермическая ступень. Теоретически средняя величина этой ступени составляет 33 м.

1.2. Породообразующие минералы и горные породы

1.2.1 Породообразующие минералы

Земная кора сложена горными породами, которые состоят из минералов. Изучением минералов занимается наука минералогия. В настоящее время существует два вида минералов: природные и искусственного происхождения, созданные человеком. Мы рассматриваем только природные минералы.

Минерал (лат. «minera» – руда) – химическое соединение, образующееся в результате естественных физико-химических и геологических процессов в земной коре или на ее поверхности. В земной коре содержится несколько тысяч минералов и их разновидностей, но только около сотни из них наиболее часто встречаются и в больших количествах входят в состав горных пород. Эти минералы называются породообразующими. Минералы, содержание которых в породах незначительно (менее 5 %) называются акцессорными.

По способу образования минералы могут быть объединены в две группы:

– эндогенные, образующиеся на различных глубинах за счет внутренней энергии Земли в результате кристаллизации магмы и преобразования первичных минералов в условиях высоких давлений и температур;

– экзогенные, образующиеся за счет внешней (солнечной) энергии в результате процессов выветривания (воздействие атмосферы, гидросферы, биосферы) разнообразных пород.

В природных условиях минералы находятся преимущественно в твердом состоянии. Жидкие минералы встречаются редко (самородная ртуть, нефть, вода) и совсем редко – газообразные (углекислый газ, газы нефтяных месторождений).

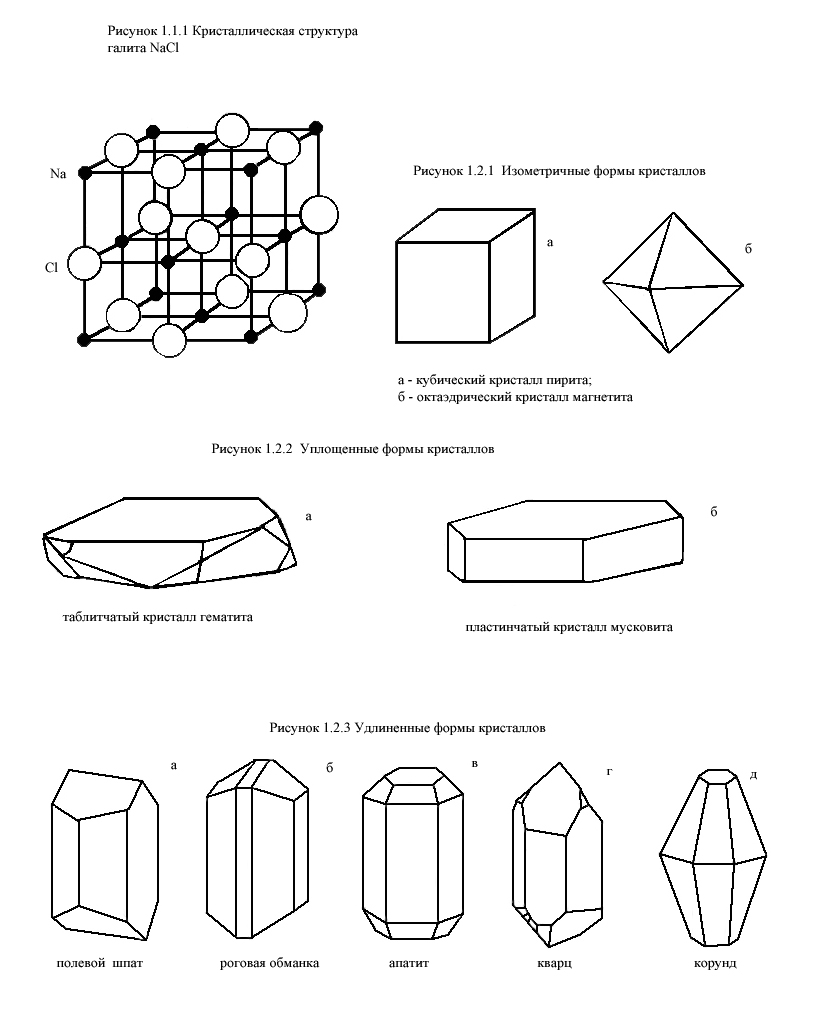

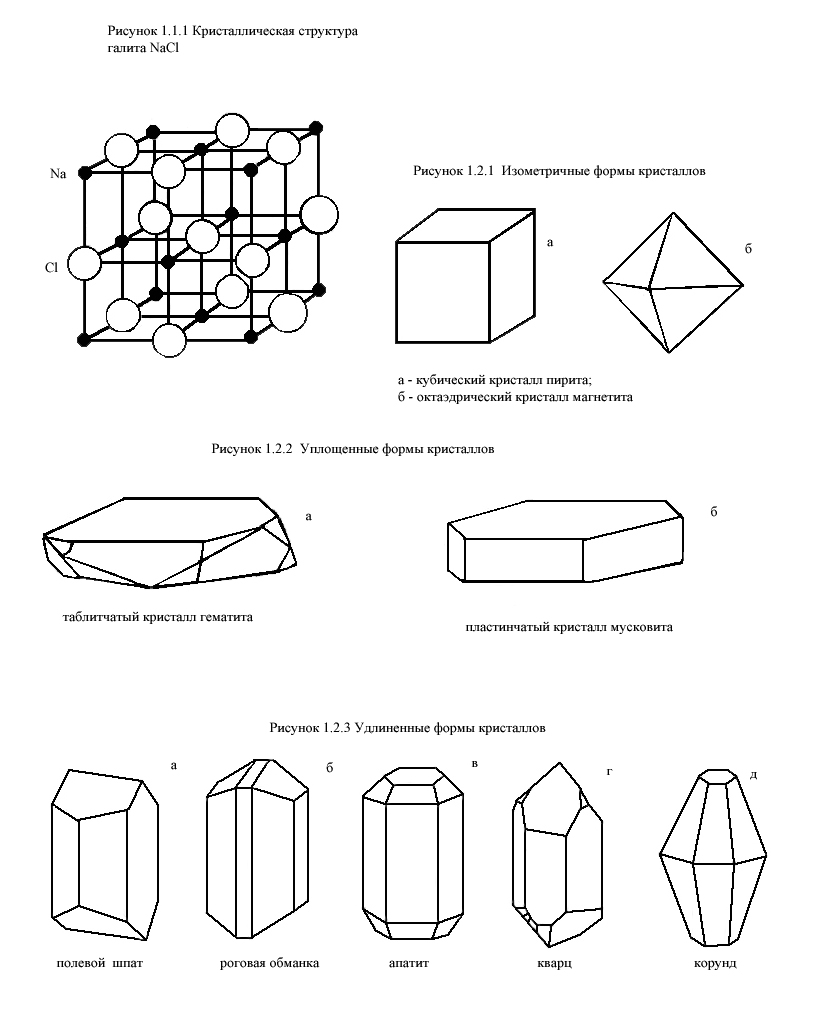

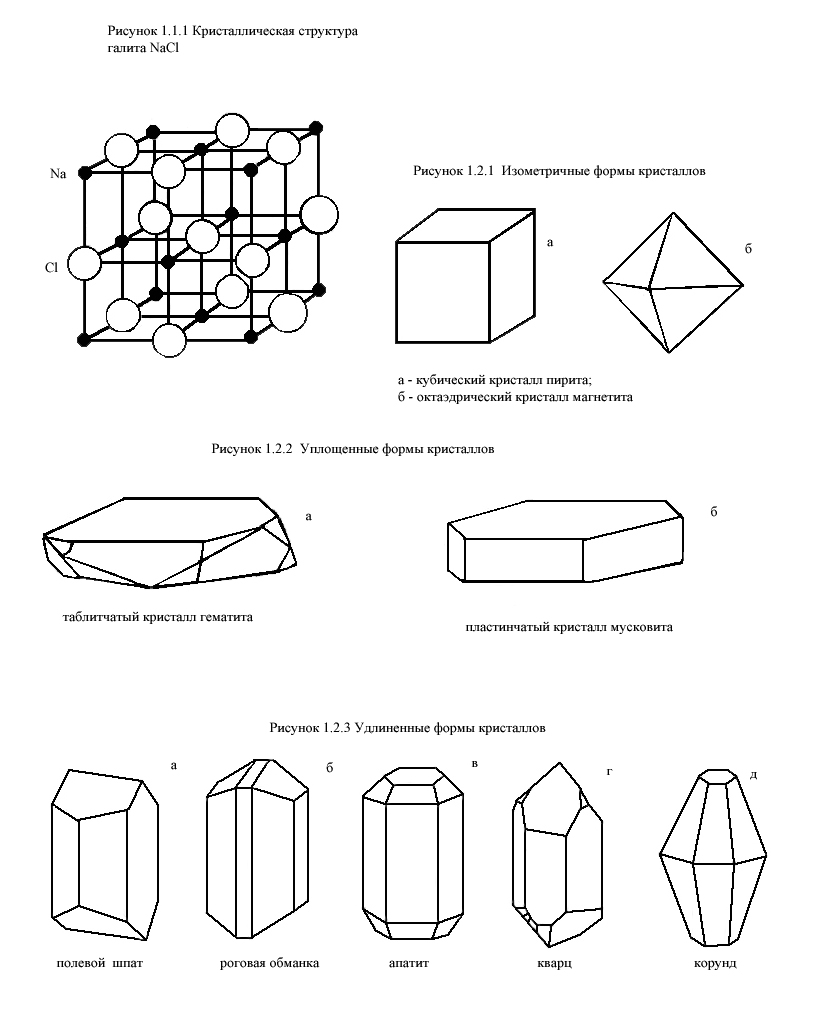

Каждый минерал обладает определенным химическим составом и определенной кристаллической структурой, т.е. закономерным расположением в пространстве элементарных частиц (молекул, атомов, ионов). В зависимости от особенностей химического состава и кристаллической структуры минералы образуют многогранники различной формы, называемые кристаллами (рис.6). Эти характеристики минералов обусловливают все физические свойства, такие как цвет, блеск, твердость и т.д.

Рис. 6 Кристаллическая решетка минерала галита (NaCl)

Иногда минералы имеют неупорядоченное строение, когда атомы и ионы, их составляющие располагаются беспорядочно, хаотично. Минералы с таким строением называются аморфными.

Формы нахождения минералов

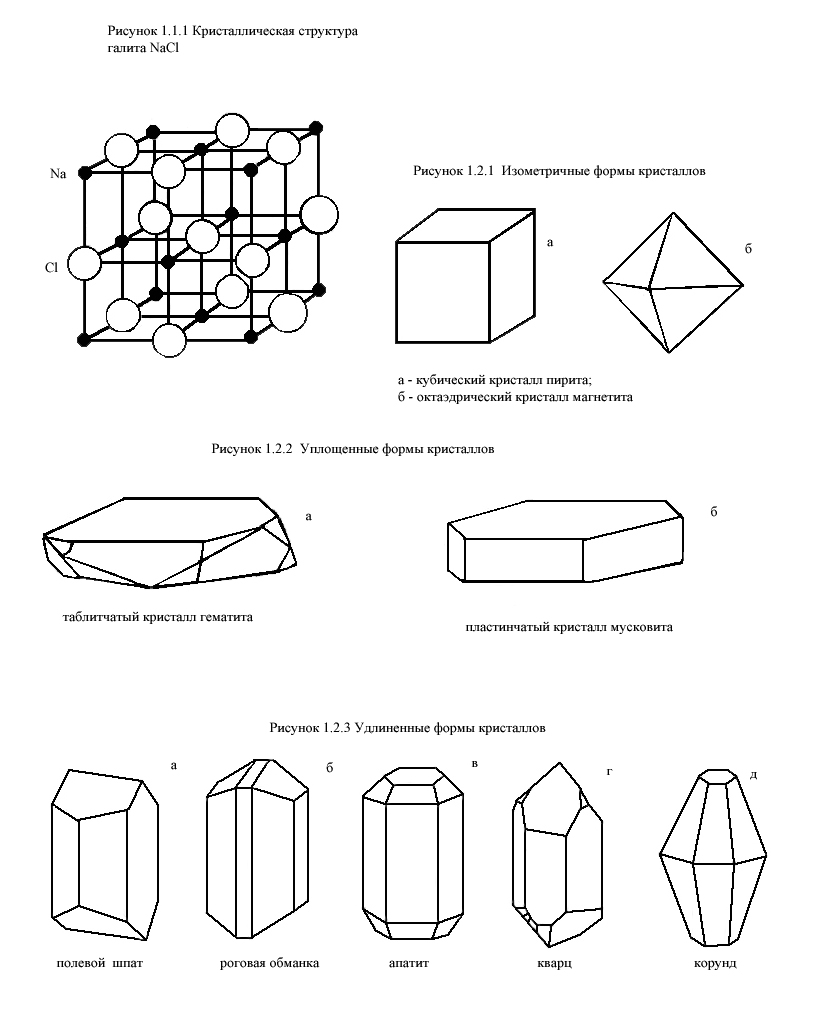

Исходя из того, что любое тело в пространстве имеет три измерения можно выделить три основные формы кристаллов:

Изометрические формы – формы, имеющие близкие размеры во всех направлениях (рис.7). Кубы пирита, галита .

Рис. 7 Изометрические формы кристаллов

а – кубический кристалл пирита, б - октаэдрический кристалл магнетита

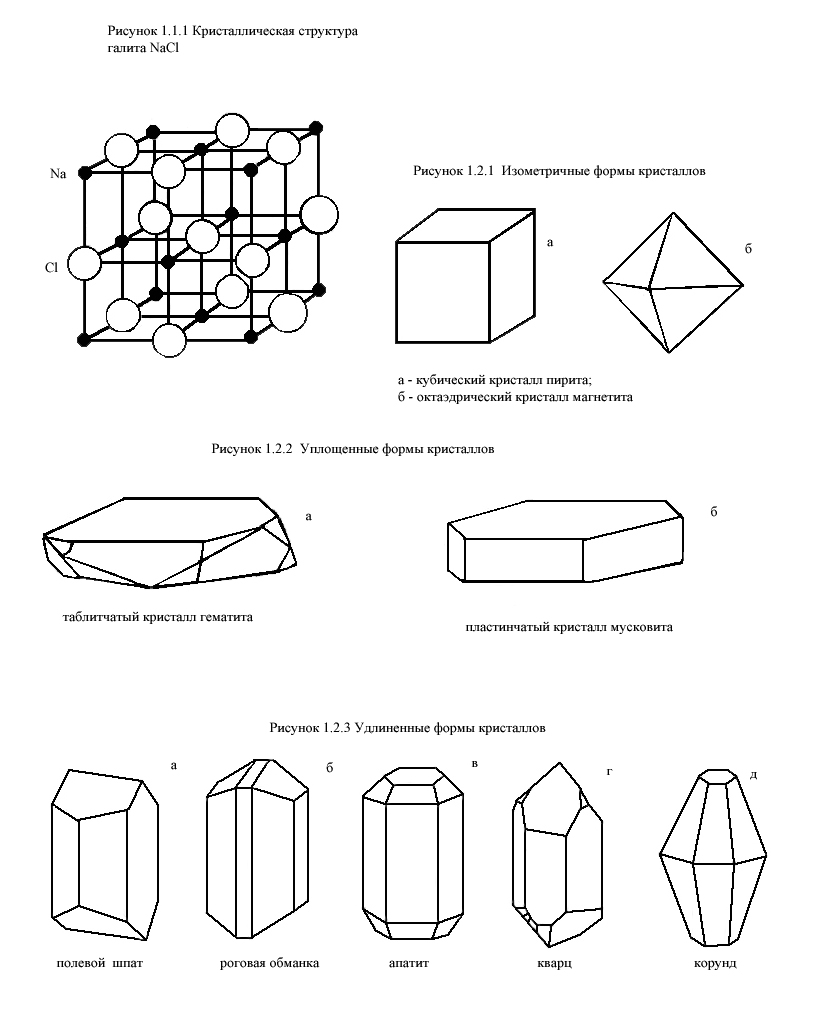

Пластинчатые формы – формы, развитые в двух направлениях больше, чем в третьем (рис. 8). Сюда относятся таблитчатые, пластинчатые, листоватые и чешуйчатые кристаллы слюды, хлорита, графита.

Рис. 8 Пластинчатые формы кристаллов

(таблитчатый кристалл гематита и таблитчатый кристалл мусковита)

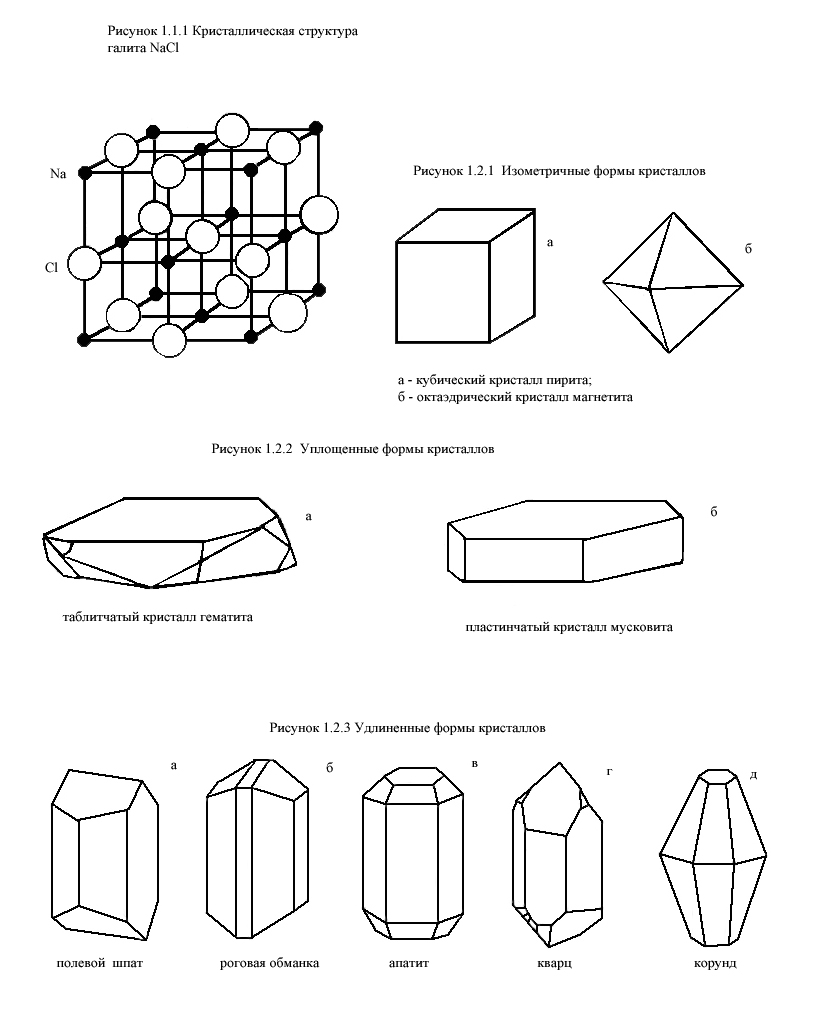

Призматические формы – формы, развитые в одном измерении больше, чем в двух других (рис. 9). К этой группе относятся призматические кристаллы пироксена, кварца Шестоватые формы – гипс (селенит). Волокнистые формы – формы, развитые в одном направлении несоизмеримо больше, чем в двух других (асбест).

Рис. 9 Призматические формы кристаллов

В результате процесса замещения или растворения с последующим заполнением пустот, кристаллические формы, принадлежащие одному минералу, оказываются иногда представленными другим минералом. Подобные образования называются псевдоморфозами.

Минеральные агрегаты. В природе чаще встречаются не единичные кристаллы минералов, а скопления или срастания различной формы зерен. Эти скопления называются минеральными агрегатами. Агрегаты бывают мономинеральными, т.е. состоящими из зерен одного минерала, и полиминеральными, сложенными несколькими различными минералами. Выделяют несколько видов минеральных агрегатов:

Зернистые агрегаты обладают наибольшим распространением в земной коре. В зависимости от формы слагающих зерен различают собственно зернистые (состоящие из изометричных зерен), а также пластинчатые, листоватые, чешуйчатые, волокнистые, игольчатые, шестоватыеи другие агрегаты. По величине зерен можно выделить агрегаты:

– гигантозернистые – более 10 мм в поперечнике,

– крупнозернистые – 5 мм – 10 мм,

– средние – от I – 5 мм,

– мелкозернистые – с зернами менее 1 мм.

Землистые агрегаты – порошковатые, рыхлые, мягкие, аморфного или скрытокристаллического строения, обычно пачкают руки, легко распадаются на мелкие комочки, сажистые (черного цвета) или охристые (желтого, бурого и других ярких цветов). Образуются в процессе химического выветривания. Примером является минерал каолинит и лимонит.

Натечные формы выделений минералов образуются на стенках пустот при медленном испарении или охлаждении поступающих туда растворов. Эти образования имеют разнообразную форму: почковидную, гроздевидную, неправильную, цилиндрическую. Натеки, свисающие в виде сосулек со сводов пустот, называются сталактитами, а поднимающиеся им навстречу со дна пустот, называются сталагмитами, срастаясь, они образуют столбы. Характерным примером натечных образований являются лимонит, малахит, кальцит.

Друзы – это сростки кристаллов, прикрепленных одним концом к общему основанию. Свободные концы кристаллов обычно хорошо огранены (друзы кварца, гипса). Примером могут служить довольно часто встречающиеся друзы кристаллов пирита или кварца.

Секреции – образуются в пустотах изометрической формы путем концентрического наслоения минералов на стенках пустот, т.е. рост происходит от периферии к центру. Отличаются концентрически-зональным строением (мелкие секреции в излившихся вулканических породах называют миндалинами, крупные – жеодами). Чаще всего жеоды встречаются из халцедона, кварца и кальцита.

Конкреции – шарообразные или неправильной формы стяжения и желваки, рост которых происходит от центра к периферии, образующиеся в рыхлых осадочных породах.

Оолиты (греч. – яйцо) – мелкие стяжения сферической формы от долей миллиметра до нескольких миллиметров, образующиеся путем наслоения коллоидного материала на песчинки.

Физические свойства минералов

Минералы отличаются друг от друга по многим внешним признакам: цвету, блеску, твердости, форме и другим свойствам. Все физические свойства минералов находятся в прямой зависимости от их химического состава и кристаллической структуры, поэтому каждый минерал характеризуется своим набором физических свойств, позволяющим диагностировать (определять) минералы.

Оптические свойства

Прозрачность – свойство минерала пропускать свет. В зависимости от степени прозрачности минералы подразделяются: прозрачные (горный хрусталь, топаз, исландский шпат), полупрозрачные (флюорит, сильвин) и непрозрачные (пирит, магнетит).

Цвет. Минералы по цвету подразделяются на три группы идиохроматическую, аллохроматическую и псевдохроматическую.

Идиохроматическая (от греческих «идиос» – свой, собственный и «хромос» – цвет) окраска обусловлена внутренними свойствами минерала – особенностями строения кристаллической решетки. Для некоторых минералов цвет является важнейшим диагностическим признаком. Например: пирит – латунно желтый, магнетит – черный, малахит – зеленый, родонит – красный, азурит – синий.

Аллохроматическая (от греч. «аллос» - посторонний) окраска связана с присутствием в минералах либо элементов-хромофоров (красителей), либо тонкорассеянных механических примесей. Например, очень сильным красителем является хром. Даже незначительная примесь Сг2О3 (0,1 %) окрашивает бесцветный минерал корунд в густой ярко красный цвет, прозрачная разновидность которого называется рубином.

Псевдохроматическая окраска (от греческого «псевдос» – ложный) связана с различными оптическими эффектами: интерференцией, дифракцией, преломлением (бриллиант).

Цвет черты. Это цвет тонкого порошка минерала, который легко получить, если провести испытуемым минералом черту на матовой (неглазурованной) поверхности фарфоровой пластинки, называемой бисквитом. Цвет черты является более надежным признаком по сравнению с окраской минералов.

Блеск – это способность минералов отражать от своей поверхности световой поток. Установлено, что блеск зависит от показателя преломления минерала, т.е. величины, характеризующей разницу в скорости света при переходе его из воздушной среды в кристаллическую среду.

Механические свойства

Спайностью называется свойство минералов раскалываться или расщепляться по определенным направлениям, обусловленным строением их кристаллических решеток, образуя при этом ровные площадки – плоскости спайности. Это свойство минералов связано исключительно с их внутренним строением и не зависит от внешней формы кристаллов.

Плоскость спайности отличается от естественной грани кристалла тем, что естественную грань можно отбить, и она больше не повторится, а плоскости спайности можно получать многократно. На естественных гранях кристаллов часто наблюдается штриховка или следы растворения, плоскости спайности более гладкие и совершенные.

Изломом называют характер поверхности раскола.

Под твердостью минерала подразумевается его степень сопротивления внешним механическим воздействиям. В минералогической практике применяется наиболее простой способ определения твердости – царапанье одного минерала другим, т.е. устанавливается относительная твердость минерала.

Для оценки относительной твердости немецким минералогом Ф.

Моосом была предложена шкала, состоящая из десяти минералов. Каждый

последующий минерал этой шкалы царапает предыдущий, черта, полученная при этом, не стирается и остается в виде царапины. Более мягкие минералы оставляют на твердых минералах черту в виде порошка, которая легко стирается. Твердость минералов-эталонов в шкале условно обозначена целыми числами, несоответствующими их действительной твердости. Шкала Мооса представлена следующими минералами:

Таблица 1

Шкала Мооса

-

1

|

Тальк Мg3[Si4О10](ОН)2

|

6

|

Ортоклаз К[А1Si3O8]

|

2

|

Гипс СаSО4 *2H2O

|

7

|

Кварц SiO2

|

3

|

Кальцит СаСО3

|

8

|

Топаз Аl2[SiO4 ](F,OH)2

|

4

|

Флюорит СаF2

|

9

|

Корунд А12О3

|

5

|

Апатит Са5[РО4]3(F,С1, OH)

|

10

|

Алмаз С

|

Под хрупкостью понимают свойство минерала крошиться при проведении по нему ножом черты.

Прочие свойства

Удельный вес. Все минералы по удельному весу можно разделить на три группы:

– легкие, с удельным весом меньше 3 (галит, гипс, кварц и др.);

– средние, с удельным весом порядка 3–5 (апатит, корунд, пирит и др.);

– тяжелые, с удельным весом больше 5 (магнетит, золото и др.).

Специфические свойства. Некоторые минералы обладают особыми, характерными только для них свойствами.

Магнитность. Реакция с соляной кислотой. Двойное лучепреломление.

Физиологические свойства. Вкус, запах, степень шероховатости.

Классификация минералов

В России наиболее распространена классификация минералов на типы и классы по химическому составу. Более мелкие таксоны внутри классов (подклассы, отделы, группы и др.) выделяются по типу структуры и в соответствии со степенью усложнения состава. По этой классификации выделяется большое количество классов, из которых в данном курсе будут рассмотрены следующие:

Самородные – элементы в свободном состоянии.

Сульфиды – соли сероводородной кислоты Н2S.

Галогениды – соли соляной кислоты НСl (хлориды) и соли плавиковой кислоты НF (фториды).

Оксиды и гидроокислы – соединения металлов и неметаллов с кислородом и водой.

Карбонаты – соли угольной кислоты Н2СО3.

Сульфаты – соли серной кислоты Н2SО4.

Фосфаты – соли ортофосфорной кислоты Н3РО4.

Силикаты – соединения, содержащие SiO2 (основа кристаллической решетки – скелет из кремнекислородных тетраэдров [SiO4]4).

|

|

|

Скачать 7.71 Mb.

Скачать 7.71 Mb. Министерство образования

Министерство образования

![e:\урфу\википедия\земля\oceanic-oceanic_convergence-rus[1].png](17901_html_m2d03720.png)

![e:\википедия\земля\continental-continental_con-rus[1].png](17901_html_m165a67ce.png)