Примен.элек-магн. волн.Скорость света. Законы. Линзы.-ПИdocx. Конспект занятия "Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник "

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

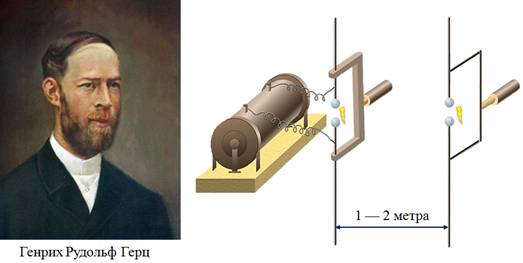

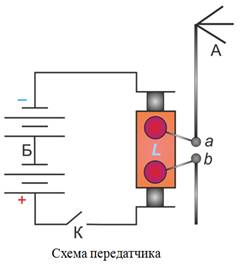

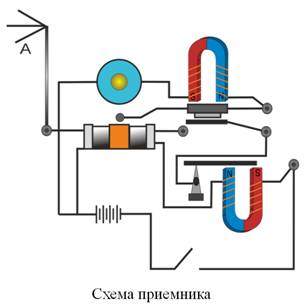

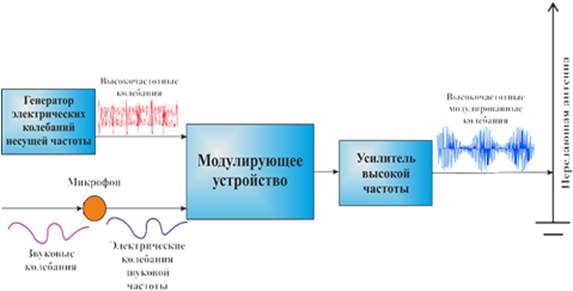

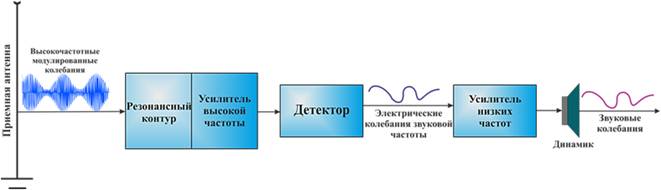

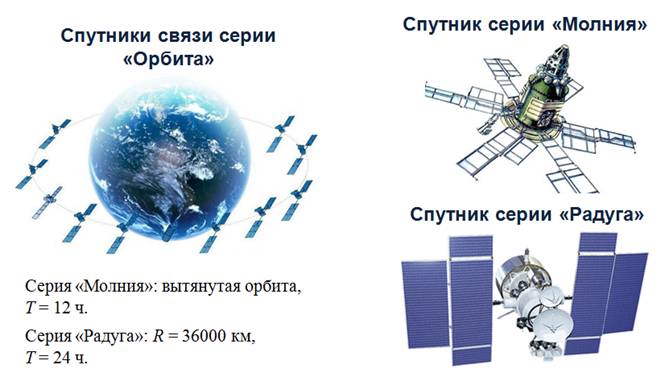

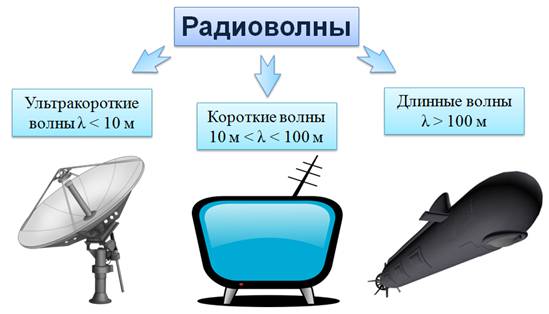

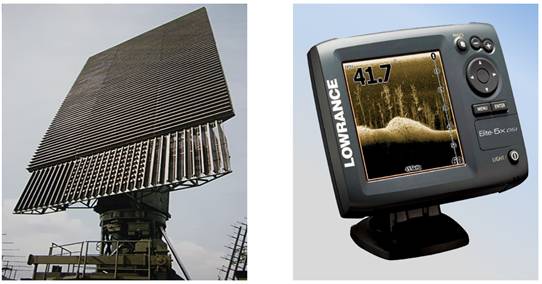

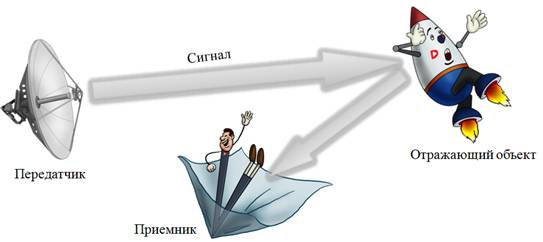

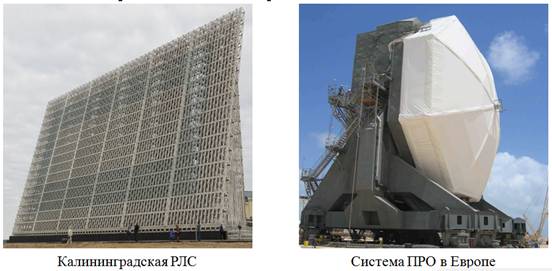

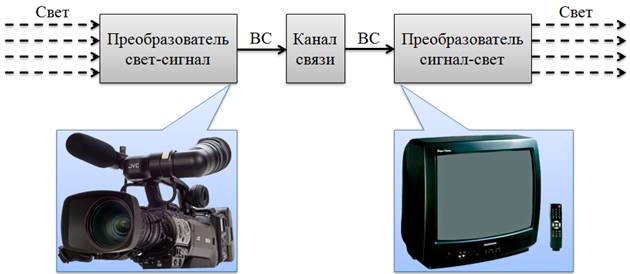

Дисциплина: Физика Преподаватель: Першунина Е.В. Учебный материал на 12, 14 и 15 мая Конспект занятия "Принцип радио-телефонной связи. Простейший радиоприемник " Впервые электромагнитные волны экспериментально получил, передал на расстояние (правда, в пределах стола) и принял Генрих Герц. В качестве колебательных контуров он использовал так называемые диполи (или вибраторы) Герца: два стержня с шариками, между которыми был оставлен определенный зазор. К шарикам от индукционной катушки подводили достаточно высокое напряжение, и между ними проскакивала искра и в пространстве возникало электромагнитное поле, а, следовательно, и электромагнитная волна. Приемник был сделан аналогичным образом, только расстояние между шариками было уменьшено. Герц наблюдал электромагнитные колебания по искоркам, проскакивающим между проводниками приемного вибратора.  Опыты Герца показали, что с помощью электромагнитных волн можно отправлять и принимать сигналы, но все это делалось на малом расстоянии, в пределах стола лаборатории. Проведя важный для науки эксперимент, Герц не увидел практической ценности использования электромагнитных волн и даже сам отрицал возможность их применения. Однако эти опыты заинтересовали физиков всего мира. В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель высшего учебного заведения в Кронштадте Александр Степанович Попов, создавший в апреле 1895 года первый в мире радиоприемник, в котором прием сигналов регистрировался с помощью электрического звонка.  Схема передатчика Попова довольно проста — это колебательный контур, который состоит из индуктивности (вторичной обмотки катушки), питаемой батареи и ёмкости (искрового промежутка). Если нажать на ключ, то в искровом промежутке катушки проскакивает искра, вызывающая электромагнитные колебания в антенне. Антенна является открытым вибратором и излучает электромагнитные волны, которые, достигнув антенны приемной станции, возбуждают в ней электрические колебания.  Для регистрации принятых волн, Александр Степанович Попов применил специальный прибор — когерер (от латинского слова «когеренцио» — сцепление), состоящий из стеклянной трубки, в которой находятся металлические опилки. В левый конец трубки введена металлическая пластина, в правый — провод, соприкасающийся с опилками. В обычных условиях сопротивление опилок велико, но под действием электрических колебаний между ними проскакивают искорки, опилки слипаются, и сопротивление когерера резко уменьшается.  Попов включил когерер в цепь, содержащую источник тока и звонок, молоточек которого при действии звонка мог ударяться по резиновой трубке. Когда сопротивление когерера велико, сила тока, постоянно идущего в цепи недостаточна для притяжения якоря в реле. С появлением электромагнитной волны сопротивление когерера падает, сила тока в цепи увеличивается, якорь реле замыкает цепь электромагнита, включенного параллельно цепи когерера, и молоточек звонка сигнализирует о приходе волны. При этом цепь электромагнита размыкается, и молоточек ударяет по когереру. Сопротивление его резко увеличивается, и реле размыкает цепь звонка.  В июне 1895 года Александр Степанович Попов усовершенствовал свой приемник, добавив к нему вертикальный провод — приемную антенну, а в марте 1896 —телеграфный аппарат для приема словесного текста, и получил возможность записывать сигналы на телеграфную ленту. 24 марта 1896 года были переданы первые слова с помощью азбуки Морзе — «Генрих Герц». А уже в 1898 году Александр Степанович осуществил радиосвязь между двумя кораблями на расстояние 5 км. В 1899 году его ученик Петр Николаевич Рыбкин обнаружил возможность приема радиотелеграфных сигналов на слух. Вскоре после этого Попов сконструировал первый специальный радиоприемник и тем самым положил начало развитию радиотелефонной связи.  Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник Попова, основные принципы их действия те же. Вообще радиосвязь представляет собой довольно сложный процесс. Поэтому мы рассмотрим лишь наиболее общие принципы одного из ее видов — радиотелефонной связи, т.е. передачи звуковой информации с помощью электромагнитных волн. Радиопередачи стали возможны после создания генератора незатухающих колебаний. При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне с помощью микрофона превращаются в электрические колебания той же формы. Трудность передачи звукового сигнала состоит в том, что для радиосвязи необходимы колебания высокой частоты, а колебания звукового диапазона — это низкочастотные колебания, для излучения которых невозможно построить эффективные антенны. Поэтому колебания звуковой частоты приходится тем или иным способом накладывать на колебания высокой частоты, которые уже переносят их на большие расстояния. Радиопередающее устройство содержит следующие основные элементы: задающий генератор колебаний высокой частоты, преобразующий энергию источника постоянного напряжения в гармонические колебания высокой частоты. Частоту этих колебаний называют несущей. Она должна быть строго постоянной. Далее, преобразователь сообщений в электрический сигнал, используемый для модуляции колебаний несущей частоты. Вид преобразователя зависит от физической природы передаваемого сигнала: при звуковом сигнале преобразователем является микрофон, при передаче изображений — передающая телевизионная трубка. Следующий элемент — это модулятор, в котором происходит модуляция высокочастотного сигнала в соответствии с частотой звукового сигнала, несущего информацию, подлежащую передаче. Модуляция — это процесс изменение амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте звукового сигнала. Обычно еще имеется один или два каскада усилителя мощности модулированного сигнала. И излучающая антенна, предназначенная для излучения электромагнитных волн в окружающее пространство.  Под воздействием модулированных высокочастотных колебаний в передающей антенне возникает переменный ток высокой частоты. Этот ток порождает в пространстве вокруг антенны электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн и достигает антенн радиоприемников. Радиоприемное устройство предназначено для приема информации, передаваемой с помощью электромагнитных волн, излучаемых передающей антенной радиопередатчика. Радиоприемное устройство содержит следующие основные элементы: приемная антенна, которая служит для улавливания электромагнитных колебаний. Резонансный контур, настраиваемый на определенную частоту, который из множества принятых антенной сигналов выделяет полезный сигнал. В резонансном контуре в результате резонанса происходит увеличение амплитуды напряжения принятых колебаний. Однако при этом дополнительная высокочастотная энергия не создается и мощность принятого сигнала не возрастает. Более того, она даже несколько уменьшается из-за неизбежных потерь энергии на активном сопротивлении входной цепи. Мощность принятого сигнала исключительно мала. Поэтому в усилителе высокой частоты повышается напряжение принятого сигнала и увеличивается его мощность. Детекторный каскад, в котором усиленный модулированный высокочастотный сигнал преобразуется и из него выделяется модулирующий сигнал, несущий передаваемую информацию. Следовательно, детектирование — это процесс, обратный модуляции. В качестве детектора используют приборы с нелинейной характеристикой — электронные лампы и полупроводниковые приборы. Выделенное в детекторном каскаде модулирующее напряжение низкой частоты мало и его усиливают в усилителе низкой частоты. После усиления низкочастотный сигнал поступает на громкоговоритель.  В телевидении используются более высокие (порядка миллиарда герц) несущие частоты. Телевизионные радиосигналы могут быть переданы только в диапазоне ультракоротких (метровых) волн. Такие волны распространяются обычно лишь в пределах прямой видимости антенны. Поэтому для охвата телевизионным вещанием большой территории необходимо размещать телепередатчики чаще и поднимать их антенны выше. Так, например, Останкинская телевизионная башня в Москве высотой 540 метров обеспечивает уверенный прием телепередач в радиусе 120 километров.  Зона уверенного приема телевидения непрерывно увеличивается в связи с появлением и использованием ретрансляционных спутников. Получение цветного изображения осуществляется за счет передачи видеосигналов, несущих компоненты изображения, соответствующие основным цветам спектра красному, зеленому и синему. В настоящее время различные средства связи развиваются и совершенствуются в уже освоенных областях, а также находят и новые области применения. Еще совсем недавно междугородняя телефонная связь осуществлялась только по воздушным линиям связи. На ее надежность влияли грозы и возможность обледенения проводов. В настоящее же время широко применяются кабельные и радиорелейные линии, сотовая мобильная связь, повышается уровень автоматизации связи. Успехи в области космической радиосвязи позволили создать систему связи, названную "Орбита". В этой системе используются ретрансляционные спутники связи.  Спутники связи серии "Молния" запускаются на сильно вытянутые орбиты. Период их обращения составляет около 12 часов. Созданы мощные и надежные системы, обеспечивающие телевизионным вещанием районы Сибири и Дальнего Востока и позволяющие осуществить телефонно-телеграфную связь с отдаленными районами страны. Новые спутники связи серии "Радуга" запускаются на орбиту радиусом около 36000 км. На этой орбите период обращения спутника равен 24 часам, поэтому спутник все время находится над одной и той же точкой поверхности Земли. Совершенствуются и находят новые применения и такие сравнительно старые средства связи, как телеграф и фототелеграф. О размахе, который получила передача неподвижных изображений по фототелеграфу, можно судить по таким цифрам: в год по фототелеграфу передается до 70 тысяч газетных полос, с которых печатается свыше 3 миллиардов экземпляров газет. Основные выводы: – Радиосвязь — это процесс передачи и приема информации с помощью электромагнитных волн. – Амплитудная модуляция — это процесс изменения амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте звукового сигнала. – Процесс, обратный модуляции называется детектированием. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи Электромагнитная волна — это распространяющееся в пространстве периодически изменяющееся электромагнитное поле. Впервые электромагнитные волны экспериментально получил, передал на расстояние (правда в пределах стола) и принял Генрих Герц. А уже в апреле 1895 года, Александр Степанович Попов создал первый в мире радиоприемник. С этого момента и начинается история развития и использования электромагнитных волн для нужд человечества. Наиболее широкое применение из всего диапазона электромагнитных волн нашли радиоволны. Все радиоволны можно разделить на 3группы: ультракороткие, короткие и длинные волны.  Выбор используемой длины радиоволн зависит от конкретной задачи. Например, с помощью мегаметровых волн можно держать связь с подводными лодками. Одни из самых распространенных — метровые, чаще всего используют для работы радио и телевидения, а сантиметровые и дециметровые — в радиолокации, т.е. в обнаружении объектов с помощью радиоволн. На распространение радиоволн очень сильно влияют форма и физические свойства земной поверхности. Особенно сильное влияние на распространение радиоволн оказывают слои ионизированного газа в верхних слоях атмосферы. Эти слои, их еще называют ионосферой, ионизируются электромагнитным излучением Солнца и потоком заряженных частиц, излучаемых им. При этом, проводящая электрический ток ионосфера отражает все радиоволны, длина волны которых превышает 10 метров. Поэтому распространение таких волн на большие расстояния происходит только за счет многократных отражений от поверхности Земли и ионосферы. Если же мы будем использовать радиоволны с длиной волны значительно превышающей 100 метров, то сможем создать устойчивую радиосвязь между удаленными точками на земной поверхности вне прямой видимости. Все дело в том, что такие волны (а это длинные волны) способны огибать выпуклую поверхность Земли. Причем это огибание будет выражено тем сильнее, чем больше длина волны. А вот если использовать ультракороткие радиоволны, длина волны которых менее 10 метров, то можно выйти на связь с международной космической станцией. Дело в том, что такие волны могут свободно проходить через ионосферу и при этом практически не огибают земную поверхность. Помимо всего вышеперечисленного, радиоволны, как и любые другие электромагнитные волны, распространяются прямолинейно и отражаются от преград. Эти свойства радиоволн используются во многих отраслях современного мира. Об одном таком использовании поговорим более подробно. А именно, разговор пойдет о радиолокации. История развития радиолокации своими корнями уходит в 1898 год, когда Александр Степанович Попов пытался осуществить радиосвязь между двумя кораблями, находящимися на расстоянии 5-ти километров друг от друга. В определенный момент после четкого и довольно устойчивого сигнала передатчика неожиданно обнаружился эффект затухания радиосигнала, который вскоре пропал. Как оказалось, в этот самый момент между двумя подопытными кораблями проходил третий. Это, можно сказать, и были первые эксперименты в области радиолокации. Тогда стало ясно, что электромагнитные волны можно использовать не только для связи, но и для обнаружения объектов в воздухе. Однако, в то время, применить практически открытую возможность дальнего видения никому не удалось. Активное развитие радиолокации началось во время второй мировой войны. В Советском Союзе, Великобритании и США стали производить радары для раннего обнаружения самолетов вражеской авиации. Современные локаторы засекают цели не только на сверхдальних расстояниях, но и за оптически непрозрачными преградами. Причем видят они не только неодушевленные объекты, но и живые организмы.  Что же такое радиолокация? Этот вопрос почти наверняка не у кого не вызовет затруднений. Хотя и не все непосредственно занимаются радиолокацией, но интернет, телевидение и документальные фильмы достаточно хорошо познакомили нас с вращающимися антеннами и серьезными сосредоточенными лицами операторов, которые вглядываются в слабо светящиеся экраны, мерцающие таинственными световыми пятнами — отметками целей.  Согласно Википедии: «Радиолокация — область науки и техники, объединяющая методы и средства локации (обнаружения и измерения координат) и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн». Необходимо разобраться, что это значит. Излучается радиоволна в пространство (это делает передатчик) и ожидается, когда появится отраженный сигнал. О его приходе извещает приемник радиолокационной станции, который снабжен огромной антенной для улавливания слабых отраженных сигналов. Если вокруг нет никаких предметов, которые отражали бы радиоволны, то отраженного сигнала не будет. Но, вероятнее всего, что радиоволна встретит на своем пути какое-то препятствие. В этом случае происходит либо отражение радиоволны, либо ее рассеяние. При отражении та часть волны, которая попадает на отражающий объект, сохраняет свою структуру, но изменяет направление своего движения. И если отраженная волна попадает на антенну, то в приемнике радиолокационной станции появится довольно сильный сигнал. И чем больше площадь отражающего объекта, тем сильнее принятый сигнал и тем отчетливее отметка от цели на экране индикатора. Это явление легко смоделировать в домашних условиях. Для этого нужно лишь маленькое зеркало и солнышко в окошке. Оно и будет выполнять роль передатчика радиолокационной станции. Зеркально отражающий объект — зеркальце, а в качестве приемника отраженного сигнала можно использовать, например, кошку. Пока солнечный зайчик будет бегать по ковру и стенам, кошка будет спокойно сидеть и недоуменно смотреть на Вас (отраженный сигнал не попадает в приемник). Но как только световое пятнышко попадет на нее, кошка зажмурится, и тем сильнее, чем больше будет зеркальце. Сигнал принят. Известно, что для проведения радиолокационных наблюдений необходим передатчик, чувствительный приемник с антенной, сигнал и какой-нибудь отражающий объект.  Как организовать их совместную работу в тех или иных случаях? Существует довольно много схем построения радиолокационных станций, и каждой схеме соответствует тот или иной принцип работы. Рассмотрим импульсный радиолокатор.  Импульсный радиолокатор излучает радиоволны в виде коротких радиоимпульсов, длина каждого из них несколько тысячных или миллионных долей секунды. В момент излучения передатчиком радиоимпульса приемник радиолокатора отключают, чтобы мощный передаваемый сигнал не повредил его. Как только передатчик отключают, так сразу же включают приемник, который ждет появление слабого отраженного сигнала. Через некоторое время, когда придет отраженный сигнал или исчезнет всякая надежда на его появление, снова включают передатчик и отключают приемник. И такой цикл повторяют непрерывно, пока станция ведет радиолокационное наблюдение. Работа такого радиолокатора напоминает поведение человека, который любит послушать обычное эхо. Каждый знает немало мест, где эхо слышно особенно хорошо. Найдите такое место, крикните какое-нибудь заветное слово и прислушайтесь. Если Вам повезло и Вы нашли удачное место, то эхо можно услышать два или даже три раза. Когда эхо замокнет, можете крикнуть еще раз, и снова услышите ответ. Но если кричать непрерывно, то ничего не услышите, так как сами себя оглушите криком. Так и радиолокационная станция прекращает излучение, чтобы можно было принимать слабые отраженные сигналы (кстати, специалисты называют их эхо-сигналами). Как же с помощью радиолокации определяется местоположение объекта? Станция включилась в работу. Сигнал срывается с передающей антенны и со скоростью света устремляется к цели. Одновременно на экране индикатора световой луч развертки начинает свой путь из точки, которая обозначает место расположения станции (на экране появляется всплеск около нулевой отметки шкалы дальности). Система развертки устроена таким образом, что при отсутствии цели луч будет все время прочерчивать на экране светящуюся горизонтальную линию (но будем все-таки считать, что цель есть). Вот сигнал достиг цели, отразился от нее и, вернувшись к станции, попал на огромное полотнище приемной антенны. И в этот момент луч сделает на экране засечку — цель обнаружена. То же происходит и со всеми последующими сигналами. Если цель приблизится к станции, то сигнал совершит свое путешествие к ней и обратно быстрее, а значит и луч развертки раньше засветит отметку от цели. Так как скорость, с которой путешествует сигнал, постоянна, то время, прошедшее с момента излучения сигнала до его приема, пропорционально удвоенному расстоянию до цели. Поэтому выбрав подходящий коэффициент пропорциональности, можно измерить расстояние на индикаторе, которое успел пробежать луч развертки за это время, непосредственно в километрах или милях. Так получается шкалу дальности на экране индикатора. Теперь достаточно заметить цифру, у которой возникает отметка от цели, чтобы сказать, на какой дальности она находиться. где R – расстояние до цели. В настоящее время радиолокация занимает существенную нишу как в военно-оборонной сфере, так и в гражданской. Радиолокационные установки обнаруживают корабли и самолеты на расстоянии до нескольких сот километров. Во все крупных аэропортах мира локаторы следят за взлетающими и идущими на посадку воздушными судами. Все современные корабли и самолеты также снабжены радиолокаторами, которые служат им для навигационных целей. Их используют службы погоды для наблюдения за облаками. И наконец, локаторы активно используются в наблюдениях за космическими объектами и в исследовании космоса.   А теперь, разобравшись с некоторыми аспектами радиолокации, настало время поговорить еще об одном способе использования радиоволн. А именно речь пойдет о телевидении. Современная телевизионная система состоит из трех узлов, каждый из которых выполняет свою четко сформулированную задачу. Так, преобразователь свет-сигнал (это может быть, например, видеокамера) из поступающего на его вход оптического изображения формирует электрический сигнал, который принято в телевидении называть сигналом изображения или видеосигналом. Видеосигнал, в свою очередь, передается по каналу связи и затем в месте приема преобразуется в изображение на телевизионном экране. Наиболее часто в настоящее время в качестве преобразователя сигнал-свет используются приемные телевизионные трубки (кинескопы), жидкокристаллические экраны, проекционные кинескопы и т.д.  Несмотря на простоту схемы телевизионной системы, необходимо отметить, что ТВ устройства являются едва ли не самыми сложными из радиоэлектронных устройств. Это связанно с тем, что телевидение постоянно развивается и совершенствуется, вбирая в себя новейшие достижения науки и техники и стимулируя, в свою очередь, их развитие. Современный этап развития телевидения характеризуется интенсивным внедрением цифровых технологий обработки сигналов, использованием достижений твердотельной электроники, созданием и развитием цифрового спутникового телевидения, разработкой и внедрением ТВ систем высокой четкости.  Любопытным в истории развития телевидения является тот факт, что основополагающие принципы телевидения были сформированы более века назад. Идея создания первой телевизионной системы была предложена Джоном Керри. В 1875 году он предложил телевизионную систему с разбиением изображения на отдельные элементы (так называемое мозаичное изображение). А в 1880 году российский ученый Порфирий Иванович Бахметьев предложил информацию о каждом из элементов изображения извлекать, передавать по каналу связи и воспроизводить последовательно с помощью телевизионной развертки. За прошедший век в телевидении произошли существенные изменения, связанные с общим техническим процессом. На смену оптико-механическим ТВ системам невысокого качества пришли системы электронного телевидения. Черно-белое (монохромное) телевидение повсеместно вытеснено системами цветного ТВ вещания. Аналоговое телевидение постепенно превращается в цифровое. Не исключена возможность внедрения в обозримом будущем стереоскопического телевидения. Однако, несмотря на столь очевидный прогресс, телевидение развивалось и развивается в рамках направления, ограниченного вышеупомянутыми предложениями Джона Керри и Порфирия Бахметьева. И действительно, понятие элемента изображения (пиксел) является фундаментальным в современном телевидении, а развертка — основным технологическим процессом при анализе и синтезе телевизионного изображения. Принцип действия современной системы визуального телевидения основан на использовании процесса развертки, осуществляемого дважды — на передающей и приемной сторонах.  В процессе развертки на передающей стороне формируется видеосигнал, при этом происходит пространственно-временная дискретизация, т.е. разложение изображения на кадры, строки и элементы. Это происходит благодаря передающей вакуумной трубки, называемой иконоскопом. Внутри такой трубки располагается мозаичный экран, на который проецируется изображение объекта. Под действием падающей на ячейки световой энергии, каждая из них определенным образом заряжается. Далее, с помощью электронной пушки формируется электронный пучок, который поочередно попадает на все элементы мозаики от строчки к строчке. При этом изменяется заряд каждой ячейки мозаики. После передачи данного видеосигнала по каналу связи производится восстановление телевизионного изображения с помощью видеоконтрольного устройства. Синтез изображения как операция, обратная разложению, также связан с процессом развертки, которая производится синтезирующей апертурой в плоскости изображения. В качестве синтезирующей апертуры в ТВ приемниках в настоящее время наиболее широко используется подвижное световое пятно, возникающее в результате взаимодействия сфокусированного электронного луча высокой энергии с катодолюминофором, нанесенным на экран кинескопа — приемной телевизионной электронно-лучевой трубки. Системы катушек горизонтального и вертикального отклонения заставляют такой луч сканировать весь экран точно так же, как электронный луч сканирует мозаичный экран в передающей трубке. Вследствие чего и возникает свечение экрана в местах попадания луча, а мы с вами наслаждаемся просмотром любимой телепередачи или фильма.  Конечно, был рассмотрен самый простой способ передачи изображения на расстояние — черно-белое. Получение цветного изображения сходно с получением черно-белого, однако в нем изображение разлагается на видеосигнал, несущий компоненты, соответствующие основным цветам спектра — красному, синему и зеленому.  В настоящее время развитие различных средств связи не стоит на месте. Они постоянно совершенствуются и находят все более новые области своего применения. Даже такой традиционный вид связи, как почтовое сообщение (доставка сообщений в письменном виде) претерпел существенные изменения. И теперь, на смену старинным почтовым каретам пришли железные дороги и самолеты. Еще совсем недавно междугородняя телефонная связь осуществлялась только по воздушным линиям связи, на надежность которых оказывали влияние многочисленные факторы: грозы, сильные ветра и обледенение проводов. Сейчас же широко применяются кабельные и радиорелейные линии, сотовая мобильная связь и многое другое. С развитием техники совершенствуется и аппаратура средств связи. Например, на смену простой телефонной связи пришли цифровые телекоммуникационные системы, которые обладают огромными функциональными возможностями. Однако настоящей революцией в развитии средств связи, наверное, следует считать появление всемирной системы общедоступных электронных сетей — Интернет. Компьютерный мир уже давно стал сетевым. И появление Интернета, позволило людям со всех стран и всех континентов обмениваться огромными объемами различной информации. |