Приемо-передающие устройства. Контрольная работа1. Контрольная работа 1 по дисциплине Приемопередающие устройства

Скачать 226.33 Kb. Скачать 226.33 Kb.

|

|

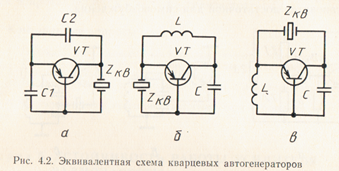

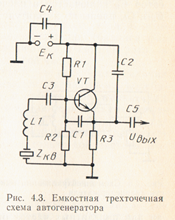

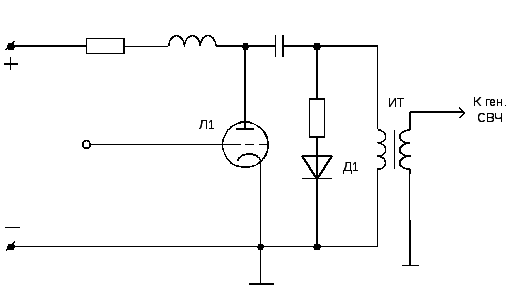

Контрольная работа № 1 по дисциплине «Приемо-передающие устройства» Вариант 7 1. Вопрос 4 тема 3.1: Что такое радиосигнал? Запишите его аналитическое выражение и объясните назначение параметров, образующих эту аналитическую запись. Радиосигнал это - высокочастотное модулированное колебание, получаемое путём изменения по закону управляющего (модулирующего) колебания одного или нескольких параметров несущего колебания aнес(t). Аналитическое выражение радиосигнала: aнес(t) = A0cos (ωн + φн), где A0 – амплитуда несущего колебания ωн – несущая частота φн – начальная фаза несущего колебания В общем случае аналитическое выражение радиосигнала можно записать: a(t) = A(t) cos(ωнt + φ(t) + φн ) = A(t) cos  (t), (t), где A(t) – огибающая радиосигнала  (t) – полная фаза радиосигнала (t) – полная фаза радиосигналаφ(t) - фаза радиосигнала A(t) – огибающая радиосигнала, это максимальное значение напряжения радиосигнала в конкретный период времени. Она формирует максимумы сигнала.  (t) – полная фаза радиосигнала задаёт, несущую частоту с которой радиосигнал распространяется по линии или в эфире. Она формирует количество колебаний и их периодичность. А также отклонение колебаний по фазе. (t) – полная фаза радиосигнала задаёт, несущую частоту с которой радиосигнал распространяется по линии или в эфире. Она формирует количество колебаний и их периодичность. А также отклонение колебаний по фазе.φ(t) - фаза радиосигнала задаёт отклонение сигнала от нормы и по какому закону это отклонение изменяется ωн – несущая частота задаёт основную частоту с которой радиосигнал распространяется по линии или в эфире. φн – начальная фаза несущего колебания из какого первоначального значения начинает изменяться синусоида. 2. вопрос 6 тема 3.3: Какие электрические величины необходимо найти при расчете входной цепи АЭ? Запишите формулы. В входной цепи АЭ действуют следующие напряжения: напряжение возбуждения uвоз = Uвхcosωt, управляющее процессом преобразования энергии источника постоянного тока Eп в энергию ВЧ колебаний; постоянное напряжение смещения Есм, определяющее выбор рабочей точки на статической проходной характеристике АЭ. Источник переодического возбуждения uвоз и источник постоянного смещения Есм создают во входной цепи АЭ ток iвх , образующий на АЭ мгновенное напряжение: uвх = Есм + Uвхcosωt. Под действием этого напряжения на выходе АЭ появляется выходной ток iвых. Этот ток проходит по цепям и образует падение напряжения Uн, в результате чего на выходе АЭ появляется напряжение uвых = Еп – uн = Еп – Uнcosωt. Расчет ведется в следующем порядке: Определяется коэффициент ξкр : Если режим критический ξ= ξкр. Для недонапряженного режима ξ = (0,95 – 0,98) ξкр Значительное уменьшение ξ приведет к снижению к.п.д. генератора. Амплитуда коллекторного напряжения Uк = ξ·Ек 4. Амплитуда тока первой гармоники 5. Импульс коллекторного тока Постоянная составляющая коллекторного тока Iко = iкмакс · αо Сопротивление коллекторной нагрузки Мощность потребляемая от источника коллекторного питания Ро = Ек·Iко Мощность тепловых потерь на коллекторе Рк = Ро – Р1 ≤ Рк доп Здесь Рк доп – допустимая мощность тепловых потерь на коллекторе АЭ ( определяется по справочным данным АЭ). Напряжение смещения Eу=Eу/- Uуcosθ Основными режимами работы АЭ ГВВ являются: недонапряжённый (НР), граничный (ГР) и перенапряжённый (ПР). ГВВ с постоянной амплитудой сигнала на выходе, как правило, работает в критическом режиме, так как этот режим характеризуется наилучшими энергетическими показателями. Граничный режим часто именуют критическим, поскольку он очень критично реагирует на изменение напряжений Uвх, Есм, Еп и сопротивление нагрузки Zн. При увеличении Uвх, Есм и уменьшении Еп Е сопротивления Rп генератора «сваливается» в перенапряжённый, а в противоположном случае – в недонапряжённый режим. 3. вопрос 8 тема 3.5: Назначение умножителей частоты. Их виды. Умножители частоты в структурной схеме радиопередатчика располагаются перед усилителями мощности ВЧ или СВЧ колебаний, повышая в требуемое число раз частоту сигнала возбудителя. Умножители частоты могут также входить в состав и самого возбудителя или синтезатора частот. Для входного и выходного сигнала умножителя частоты запишем: uвх(t) = Uвхcos(ωt + φ); uвых(t) = Uвыхcos(nωt + φ), где n – коэффициент умножения частоты в целое число раз. Классификация умножителей частоты возможна по двум основным признакам: принципу действия, или способу реализации функции, и типу нелинейного элемента. По принципу действия умножители подразделяют на два вида: основанные на синхронизации частоты автогенератора внешним сигналом, в п раз меньшим по частоте, и с применением нелинейного элемента, искажающего входной синусоидальный сигнал, и выделением из полученного многочастотного спектра требуемой гармоники. По типу используемого нелинейного элемента умножители частоты второго вида подразделяют на транзисторные и диодные. Основными параметрами умножителя частоты являются: коэффициент умножения по частоте n; выходная мощность n-й гармоники Рn, входная мощность 1-й гармоники Р1, коэффициент преобразования Кпр = Рn/Р1; коэффициент полезного действия h = Рn/Р0 (в случае транзисторного умножителя), уровень подавления побочных составляющих. 4. вопрос 10 тема 3.7: Приведите примеры осциляторной схемы кварцевого АГ. В осцилляторных схемах кварц используется как индуктивность и включается в участок эквивалентной схемы, где для обеспечения баланса фаз нужна индуктивность. В емкостной трехточечной схеме кварц включается вместо катушки контура между коллектором и базой (рис.1, а); в индуктивной трехточечной схеме— или между эмиттером и базой, или между эмиттером и коллектором (рис. 1, б, в).  Рисунок 1 - Осциляторные схемы кварцевого АГ Чаще используется емкостная трехточечная схема из-за простоты конструкции и настройки. Практическая схема кварцевого автогенератора по схеме емкостной трехточки приведена на рис. 2. Здесь колебательный контур образуется конденсаторами С1 и С2 совместно с кварцем и катушкой L, предназначенной для коррекции частоты. Конденсаторы СЗ и С5 — разделительные.  Рисунок 2 - Трехточечная схема Кварцевые автогенераторы стабилизируют частоту до 15— 30 МГц. На более высоких частотах кварцевая пластинка получается очень тонкой (тоньше 0,1 мм) и механически непрочной. Поэтому на более высоких частотах используют кварцевые резонаторы, работающие на гармониках механических колебаний кварцевой пластины. Особенность осцилляторных схем заключается в том, что они работают только на частоте кварца. При неисправности кварца колебания в автогенераторе не возникают. 5. вопрос 12 тема 3.9 Изобразите структурную схему синтезатора частот с ДПКД и поясните принцип ее работы. Структурную схема синтезатора частот с ДПКД изображена на рис. 3  Рисунок 3 - Схема синтезатора частот с ДПКД В состав этой структурной схемы входит фазовый детектор (ФД), формирующий сигнал ошибки формируемого колебания. Выходное колебание вырабатывается генератором, управляемым напряжением (ГУН). Образцовое колебание в этой схеме формирует опорный генератор (ОГ). Еще одним неотъемлемым звеном цепи фазовой автоподстройки частоты является фильтр нижних частот (ФНЧ), позволяющий избежать самовозбуждения всей схемы в целом, делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД). Изменяя коэффициент деления N делителя ДПКД, можно перестраивать выходную частоту генератора. В этой схеме в качестве фазового детектора может быть применен как цифровой фазовый детектор, так и фазовый компаратор. Применение фазового компаратора позволяет расширить частотный диапазон захвата петли фазовой автоматической подстройки частоты синтезатора частот. Принцип действия синтезатора основан на сравнении двух частот: частота опорного генератора через делитель с переменным коэффициентом деления ДПКД N (его частота определяет минимальный шаг перестройки) поступает на фазовый детектор, туда же поступает частота с ГУНа предварительно деленная ДПКД N (делитель ДПКД предназначен для перестройки по частоте синтезатора). Выходное напряжение сигнала ошибки с ФД фильтруется ФНЧ, который определяет полосу захвата и полосу удержания кольца ФАПЧ. Затем отфильтрованное напряжение поступает на варикапы управляемого генератора и производит его подстройку до совпадения частоты с ДПКД. 6. вопрос 14 тема 3.11 Нарисуйте принципиальную электрическую схему модуляционного устройства с частичным разрядом накопителя. В модуляторах с частичным разрядом накопителя (рис.4) роль накопителя энергии выполняет конденсатор . Форма импульса такого модулятора близка к прямоугольной. Длительность фронта модулирующего импульса определяется паразитной емкостью анод-катод модуляторной лампы, подавляющего диода (диодов) Д1 и монтажа. Величина спада напряжения вершины импульса определяется постоянной времени разряда накопительной емкости.  Рисунок 4 - Электрическая схема модуляционного устройства с частичным разрядом накопителя Если лампа закрыта и конденсатор заряжен до напряжения источника питания (), то ток через первичную обмотку импульсного трансформатора на протекает. При поступлении на сетку лампы положительного импульса запуска от подмодулятора лампа открывается, и конденсатор начинает разряжаться через открытую лампу и первичную обмотку импульсного трансформатора. Таким образом, длительность выходного импульса модулятора определяется длительностью импульса запуска, поступающего с подмодулятора. Такой модулятор обеспечивает широкие возможности изменения длительности и частоты повторения импульсов. Максимально возможная длительность импульсов, определяемая допустимым спадом его амплитуды, зависит от емкости накопительного конденсатора. Список литературы: 1. Ю. А. Бутузов, Е. В. Ползик. Системы радиосвязи и телевещания. Алматы: АИЭС, 2000 г. – 38 с. 2. Дегтярь Г.А. Устройства генерирования и формирования сигналов. Новосибирск, 2003 г. – 524 с. 3. Бруевич А.Н. Умножители частоты. М.: "Советское радио", 1970 г.- 248 стр. 4. И. В. Хоменко, А. В. Косых. Кварцевые резонаторы и генераторы. Омск «ОмГТУ» 2018 г. – 160 с. 5. А.В Рыжиков, В.Н. Попов. Синтезаторы частот в технике радиосвязи. М.: «Радио и связь» 1991 г. – 265 с. 6. Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей. М.: «РадиоСофт», 2002 г. – 270 с. |