Контр. Конфликт педаг. и учащихся. Контрольная работа по дисциплине конфликтология в системе образования Тема Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

|

Министерство просвещения Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» Институт психолого-педагогического образования Кафедра психологии образования и профессионального развития КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Тема: Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися

Екатеринбург 2022 СОДЕРЖАНИЕ

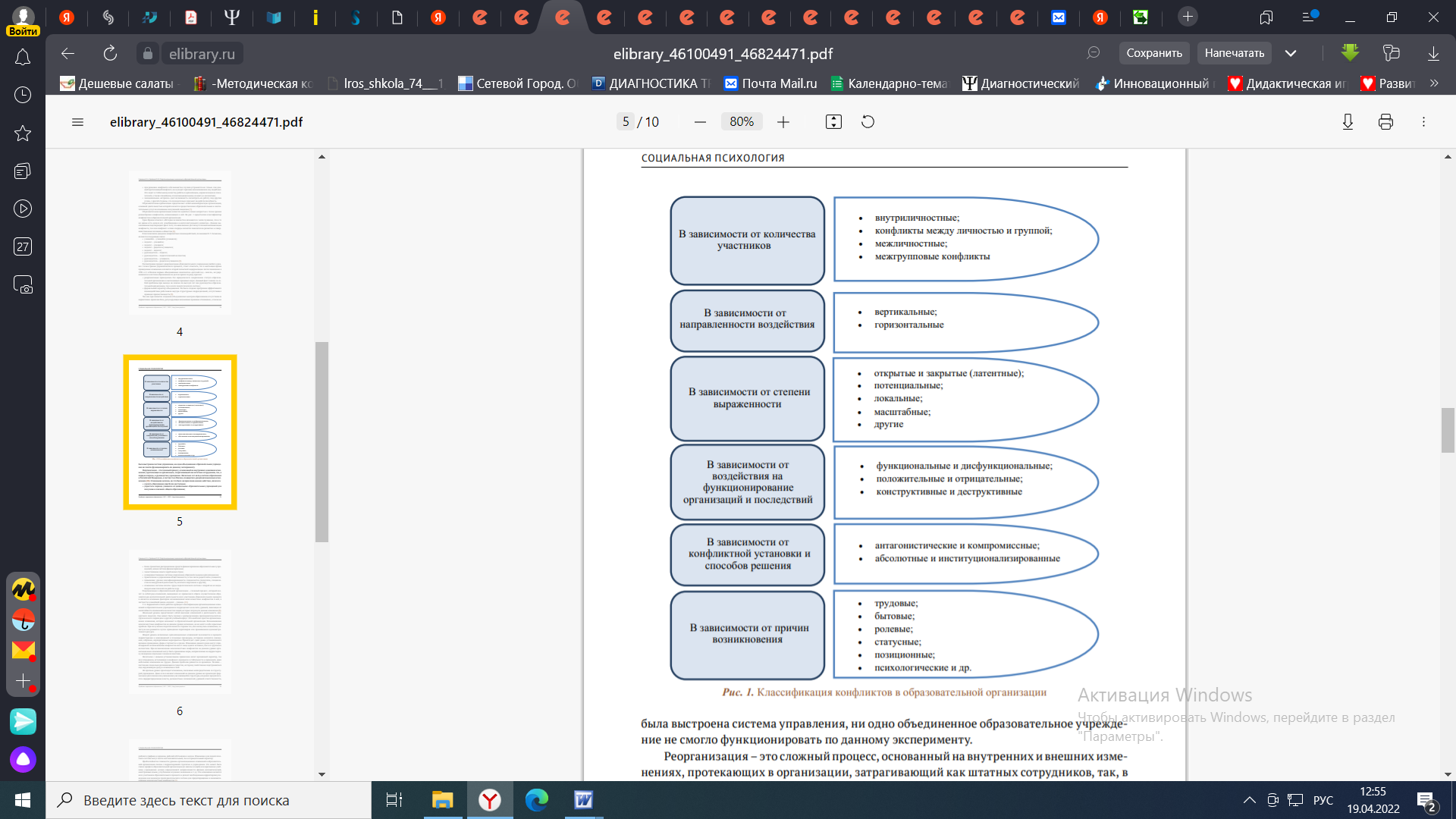

Введение Современный мир с каждым годом становится все сложнее: с увеличением скорости информационных потоков не только повышаются требования к личности каждого члена общества, но и усложняются межличностные отношения. Кроме того, информационная нагрузка оказывает серьезное влияние, часто негативное, на взрослых людей, не говоря уже о детях. Вследствие этого педагогическая деятельность, предполагающая передачу больших объемов информации, становится более конфликтной для всех ее участников. При этом необходимо помнить, что успешность педагогической деятельности напрямую зависит как от ее содержания, так и от эффективности взаимодействия в системе «ученик - учитель». Причем конфликтное взаимодействие между учителем и отдельным учеником оказывает деструктивное влияние и на учебный процесс, и на обстановку в детском коллективе, что актуализирует проблему педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. Проблема педагогических конфликтов между педагогами и учащимися рассматривается в трудах Е.В. Гребенкина, А.А. Гребенкиной, В. Хаббергера, Е.А. Селивановой, Л.З. Фатхуллиной, Д.С. Ярцевой, А.А. Николаевой, И.А. Савченко. Ученые едины во мнении, что конфликты влияют на процесс получения знаний, не самым лучшим образом, мешая и прерывая его, что в конечном итоге приводит к снижению качества образования, а также к разрушению личностных ориентиров и моральных ценностей и норм всех участников конфликта, поэтому необходимо своевременно предотвращать и урегулировать возникающие противоречия между учащимся и педагогом. Цель исследования: выявить особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. Задачи исследования: 1. Рассмотреть сущность понятия «педагогический конфликт». 2. Выявить особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. 3. Организовать и провести исследование с помощью методики «Методика исследования профессиональных деструкций личности педагога», представить результаты исследования. 4. Подобрать специальные развивающие упражнения и игры для формирования конструктивных форм поведения педагогов в конфликте. 1. Педагогические конфликты в системе «педагог-учащийся» 1.1. Сущность понятия «педагогический конфликт» Анализ конфликта в педагогическом процессе, способов его преодоления предпринят в исследованиях И.П. Башкатова, Т.И. Марголиной, М.М. Рыбакова, Е.И. Соколова, Т.А. Чистяковой и др. Так, с точки зрения Н.В. Гришиной, «конфликт – это осознанное препятствие в достижении целей совместной деятельности, как реакция на почве несовместимости характеров, несходства культурных основ и потребностей» [8]. Согласно Г.Р. Черновой, Т.В. Слотиной, под конфликтом следует понимать «противоречие, возникающее между людьми по важным для них аспектам взаимодействия и нарушающее их нормальное взаимодействие, следовательно, вызывающее со стороны участников конфликта определенные действия по разрешению возникшей проблемы в своих интересах» [19]. По мнению А.Я. Анцупова и А.Д. Лазукина, конфликт – это способ решения важных разногласий, образующихся в процессе взаимодействия, сопровождается отрицательными эмоциями и заключается в противодействии субъектов конфликта [2; 16]. Таким образом, отечественные ученые рассматривают феномен конфликта в контексте личности как центральное звено конфликтного взаимодействия в предметно-деловых связях совместной деятельности. Кроме того, в ряде исследований конфликт изучается в рамках межличностных и групповых отношений, где возникает противоборство и столкновение интересов, мотивов, нарушение связей между личностями. Образовательная организация является одной из самых непростых с точки зрения разнообразия конфликтов, возникающих в ней. На рисунке 1 представлена классификация конфликтов в образовательной организации.  Рисунок 1 – Классификация конфликтов в образовательной организации Педагогический конфликт, как правило, возникает на базе объективных условий, при этом в провокации конфликтов в образовательном учреждении приоритетную роль играет субъективный фактор. Классическими диадами конфликтных взаимодействий в образовательной организации, по мнению В. Г. Зазыкина, являются следующие связи: - учащийся – учащийся (учащиеся); - педагог – учащийся; - педагог – учащиеся; - педагог – родители учащихся; - педагог – педагог; - руководитель – педагог; - руководитель – педагогический коллектив; - руководитель – учащиеся; - руководитель – родители учащихся [10, с. 197]. В основе данных конфликтов лежат противоречия систем ценностей, мировоззренческих позиций, взглядов, мнений, установок. Согласно И.А. Курочкиной, педагогический конфликт – это «возникающая в результате профессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса форма проявления обострившихся субъект-субъектных противоречий, создающих отрицательный эмоциональный фон общения, предполагающая перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин» [14, с. 28]. По мнению А.С. Белкина, педагогический конфликт – это противоречия, возникающие в учебно-воспитательном процессе при столкновении требований, интересов педагогов и учащихся, нуждающиеся в разрешении и гармонизации отношений [3, с. 6]. Таким образом, педагогический конфликт – это проявление противоречий в становлении личности ребенка, выражающееся в противоборстве возможных сторон-участников (ученик, ученики, учитель, родители, администрация) и сопровождающееся острыми эмоциональными переживаниями. 1.2. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися С. А. Мустафаева в своей статье «Педагогические конфликты: причины и пути их разрешения» выделяет следующие группы конфликтов межличностного взаимодействия в диаде «педагог – учащийся»: - дисциплинарный (конфликты поведения); - мотивационный (конфликт разнонаправленных мотивов); - нравственно-этический (возникает в сфере общения в процессе педагогической деятельности (М.М. Рыбакова), из-за различий в системе ценностей (В. М. Афонькова, С. М. Березин, М. Р. Битянова, В. И. Журавлев, Н. И. Самоукина), как фактор эмоционально-субъективных отношений учителей и учащихся) [17, с. 35]. В образовательной организации между педагогом и учеником чаще всего встречаются конфликты отношений, деятельности и поведения. Конфликты отношений возникают в результате неумелого разрешения педагогом ситуаций и, как правило, носят длительный характер. Конфликт отношений может происходить не только с одним учеником, но и с целым классом. В этом случае он особо остро переживается учителем. Подобная ситуация возникает в том случае, когда со стороны педагога осуществляется навязывание определенного характера взаимоотношений, ожидание соответствующей ответной реакции от обучающихся. Конфликты поведения имеют место в случае ошибочного анализа педагогом поступков ученика. Конфликты деятельности чаще всего проявляются отказом ученика от выполнения учебных заданий. Такое поведение обучающихся может быть вызвано разными причинами: переутомлением, трудностями в усвоении учебного материала, неудачным замечанием педагога. Ситуации, провоцирующие конфликт педагога с учащимися, разнообразны. И.А. Курочкина, связывает их возникновение прежде всего с личностными особенностями и поведением педагогов [14]: - неумение педагога прогнозировать поведение учащихся на уроках, нетерпимость к «помехам» (неожиданным поступкам), нарушающим запланированный ход урока (это вызывает раздражение и затрудняет выбор оптимального поведения и тона обращения); - стремление педагога сохранить свой социальный статус любой ценой; - оценивание педагогом не отдельного поступка учащегося, а его личности (эта оценка может определить дальнейшее отношение к учащемуся других учителей и сверстников, особенно в начальной школе); - оценка учащегося с опорой на субъективное восприятие его поступка и без учета мотивов, особенностей личности, условий жизни в семье; - неумение педагога анализировать ситуацию и стремление наказать провинившегося учащегося; - нетерпимость педагога к определенным личностным качествам и поведению; - личностные качества педагога (раздражительность, грубость, мстительность, самодовольство, беспомощность и др.); - отсутствие у учителя педагогических способностей, интереса к педагогической деятельности; - неблагоприятный психологический климат и плохая организация работы в педагогическом коллективе. В качестве одной из причин большинства конфликтов в межличностном взаимодействии педагога и обучающегося можно рассматривать низкую коммуникативную культуру педагога. Оказавшись в проблемной ситуации, некоторые педагоги могут позволить себе некорректные отзывы в адрес семьи ребенка, резкие слова, упреки в адрес обучающегося, заострение внимания на отрицательных качествах ученика. Недостаточный уровень профессионализма педагога, проявляющийся в манипулировании отметками, неспособности формировать у обучающихся познавательный интерес к предмету, навешивании ярлыка неуспевающего обучающегося, акцентуациях характера также является одной из специфических причин конфликтов в системе отношений «педагог - ученик». При этом обучающиеся также могут выступать в роли провокаторов конфликтных ситуаций, не выполняя домашние задания, умышленно нарушая дисциплину. Возраст обучающихся также оказывает влияние на особенности протекания конфликта во взаимоотношениях педагога и ученика. Младшие школьники практически не конфликтуют с педагогом, так как он является для них авторитетной личностью. В подростковом же возрасте противоречия с учителем обостряются, возрастают и в большей степени носят поведенческий характер. Прежде всего, это связано с особенностями протекания подросткового кризиса и становлением такого новообразования как чувство взрослости. При взаимодействии с педагогом старшие школьники активно отстаивают свою точку зрения [6]. Однако когда учитель видит сложность и противоречивость поведения не только ученика, но и самого себя, свои действия его глазами, он способен дать объективную оценку своего поведения, предупредить, конфликт, взять на себя разумное управление конфликтной ситуацией. Ученики многое прощают учителю, если у него нет личной неприязни к ученику, в противном случае ученики объединяются, демонстрируя свое несогласие с несправедливыми требованиями учителя. Прямой нажим на учеников вызывает организованный протест [9, с. 500]. Таким образом, среди особенностей педагогических конфликтов в диаде «педагог – учащийся» можно отметить следующие: - различное понимание событий и их причин участниками (конфликт глазами педагога и глазами учащихся): педагогу не всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а учащемуся – справиться со своими эмоциями; - автоматическое превращение конфликта в акт воспитания, особенно если при нем присутствуют другие учащиеся; - всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые сложные конфликты, в которые включаются другие учащиеся; - конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить. Конфликты между учителем и учеником в процессе образовательной деятельности происходят довольно-таки часто, и не всегда разрешаются подобающим образом. Урегулирование и конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в системе «педагог-ученик» должны сводиться к созданию условий, способствующих адекватности восприятия конфликта, созданию атмосферы взаимного доверия. 2. Исследование профессиональных деструкций личности педагога Для решения поставленных задач было проведено исследование на базе Государственного казенного учреждения «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Туринского района». В исследовании приняли участие 10 педагогов, возраст педагогов 25-46 лет. Все педагоги – женщины. Исследование проводилось во время педагогического совета, педагогам на заполнение методики отводилось 30 минут. Каждый участник получил персональный бланк для ответов и отдельный опросник с инструкциями. В начале исследования педагогам была гарантирована полная конфиденциальность, были кратко изложены цели исследования и подробно объяснена инструкция по заполнению опросников. Большое внимание было уделено на создание условий для заинтересованности респондентов к выполнению заданий. Их внимание обращалось на недопустимость взаимных консультаций по ответам в процессе работы и каких-либо обсуждений между собой. Далее педагогам было предложено самостоятельно ознакомиться с инструкцией и задать возникшие вопросы. После того как были получены ответы на вопросы респондентам предлагалось приступить к самостоятельной работе над опросниками. В исследовании использована методика «Методика исследования профессиональных деструкций личности педагога». На основании ответов участников исследования была сформирована сводная таблица данных (Приложение 1), на основании которой проведена интерпретация результатов. Результаты дескриптивного анализа по методике «Методика исследования профессиональных деструкций личности педагога» представлены на рисунке 2.  Рисунок 2 – Гистограмма процентного распределения показателей педагогов по методике «Методика исследования профессиональных деструкций личности педагога» В результате процентного распределения выявлено, что по шкале «Агрессия» 10% педагогов имеют высокий уровень. Это свидетельствует о том, что данные педагоги в своей деятельности не учитывают чувств и интересов других, требуют безоговорочного принятия только их мнения, стремятся в своей деятельности применять карательные меры. 30% педагогов имеют средний уровень по шкале «Агрессия», что говорит о том, что эти педагоги в некоторых ситуациях проявляют агрессивность, то есть могут оскорбить, навесить ярлык, но проявления агрессивности не носят постоянного характера. Низкий уровень выявлен у 60% педагогов, что говорит об отсутствии к проявлению агрессии у данных педагогов. По шкале «Авторитарность» 30% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о том, что эти педагоги придерживаются авторитарного стиля руководства, в своей деятельности преимущественно используют указания и приказы. 30% педагогов имеют средний уровень, что говорит о том, что эти педагоги используют авторитарный стиль руководства в своей деятельности, но он не является в их деятельности основным. Низкий уровень выявлен у 40% педагогов, что свидетельствует о том, что эти педагоги авторитарному предпочитают другой стиль руководства. По шкале «Демонстративность» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, это свидетельствует о том, что эти педагоги стремятся к эмоционально окрашенному поведению, проявляют стремления продемонстрировать своё превосходство, преувеличивают свои заслуги и достижения. 50% педагогов имеют средний уровень по этой шкале, что свидетельствует о том, что данные педагоги могут продемонстрировать своё превосходство в зависимости от ситуации, но делают это не систематически. 30% педагогов имеют низкий уровень, что говорит об отсутствии стремления данных педагогов к демонстрации своего превосходства. По шкале «Дидактичность» 40% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о стремлении этих педагогов к нравоучениям и объяснительно-иллюстративному методу обучения. 40% педагогов имеют средний уровень, что говорит о том, что эти педагоги в зависимости от ситуации могут проявить стремление к нравоучениям, но это не носит систематический характер. 20% педагогов имеют низкий уровень, это говорит о том, что данные педагоги не проявляют стремления к нравоучениям и объяснительно-иллюстративному методу обучения. По шкале «Догматизм» 20% педагогов имеют высокий уровень, что говорит о стремлении данных педагогов руководствоваться неизменными вечными положениями, не подвергающимися критике. 40% педагогов имеют средний уровень, что говорит о том, что данная деструкция у этих педагогов выражена неявно. 40% педагогов имеют низкий уровень, что свидетельствует о том, что данная деструкция не является сформированной у этих педагогов. По шкале «Доминантность» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, что говорит о стремлении данных педагогов наказывать, оценивать и контролировать опираясь только на своё собственное мнение. 30% педагогов имеют средний уровень, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 50% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. По шкале «Индифферентность» выявлено, что 10% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о том, что эти педагоги проявляют безразличие и равнодушие по отношению к обучающимся. 40% педагогов имеют средний уровень, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 50% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. По шкале «Консерватизм» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о предубеждении данных педагогов против нововведений. 30% педагогов имеют средний уровень по этой шкале, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 50% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. По шкале «Ролевой экспансионизм» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о стремлении данных педагогов преувеличивать свою роль в профессиональной деятельности. 40% педагогов имеют средний уровень по этой шкале, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 40% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. По шкале «Социальное лицемерие» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, что свидетельствует о неискренности чувств и отношений у данных педагогов. 30% педагогов имеют средний уровень, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 50% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. По шкале «Поведенческий трансфер» выявлено, что 20% педагогов имеют высокий уровень, что говорит о сформированности ролевого поведения у данных педагогов. 30% педагогов имеют средний уровень, что свидетельствует о том, что у этих педагогов данная деструкция является не ярко выраженной. 50% педагогов имеют низкие показатели, что говорит о несформированности данного вида деструкции у этих педагогов. Таким образом, результаты исследования показали, что в данной выборке у большинства педагогов наблюдается тенденция к формированию деструкций (большинство педагогов имеют средний и высокий уровень формирования деструкций), также имеются педагоги с ярко-выраженными профессиональными деструкциями, поэтому нами были подобраны развивающие упражнения и игры для формирования конструктивных способов поведения педагогов. 3. Развивающие упражнения и игры для формирования конструктивных форм поведения педагогов Цель проведения игр и упражнений: Развитие способности строить конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать спорные проблемы. Упражнение «Варианты общения» Участники разбиваются на пары. Синхронный разговор. Оба участника в паре говорят одновременно в течение 10 секунд. Можно предложить тему разговора. Например, "Книга, которую я прочел недавно". По сигналу разговор прекращается. Игнорирование. В течение 30 секунд один участник из пары высказывается, а другой в это время полностью его игнорирует. Затем они меняются ролями. Спина к спине. Во время упражнения участники сидят друг к другу спиной. В течение 30 секунд один участник высказывается, а другой в это время слушает его. Затем они меняются ролями. Активное слушание. В течение одной минуты один участник говорит, а другой внимательно слушает его, всем своим видом показывая заинтересованность в общении с ним. Затем они меняются ролями. - Как вы себя ощущали во время проведения первых трех упражнений? - Не казалось ли вам, что вы слушаете с усилием, что это не так просто? - Что мешало вам чувствовать себя комфортно? - Как вы себя ощущали во время последнего упражнения? - Что помогает вам в общении? Упражнение «А или Б» Разбейтесь на пары, займите места, сидя напротив друг друга, и решите, кто будет А, а кто В в каждой паре. - Выберете для обсуждения тему, которая вас интересует. Упражнение состоит из трех этапов: 1) Предложить партнерам одновременно говорить на свою тему (45 секунд). - Было ли это приятно или наоборот? - Было ли трудно кому-нибудь говорить? 2) Попросить всех А говорить, о чем они хотели рассказать, в то время как все В делают что-нибудь (кроме разговоров и покидания своего места), демонстрируя, что это их абсолютно не интересует (1 мин.). - Было ли это приятно или наоборот? - Было ли трудно кому-нибудь говорить? - По каким признакам можно определить, что вас не слушают? 3) То же самое, но теперь В говорят, А не слушают (1 мин). - Было ли это приятно или наоборот? - Было ли трудно кому-нибудь говорить? 4) Предложите всем А говорить снова (они могут сменить тему, если хотят). Теперь В делают все возможное, чтобы показать насколько им интересно, но молча (2 мин.). - Было ли это приятно или наоборот? - Было ли трудно кому-нибудь говорить? - По каким признакам можно определить, что вас слушают? 5) То же самое, только А и В меняются ролями (2 мин.). Обсуждение. Упражнение «На мостике» Сейчас мы с вами сыграем в одну игру, представьте себе, что вы стоите на краю пропасти, а вам очень нужно перейти на другой берег по этому мостику, но на другом берегу стоит тоже человек, которому так же как и вам необходимо перебраться на другой берег. Группа делится на две команды. С каждой команды выходят по 2 участника, которые расходятся в разные концы комнаты, между ними рисуется узкая дорожка. Задача игроков – пройти как можно быстрее на другую сторону. Тот, кто заступился за дорожку, считается упавшим в пропасть. Выполнение упражнения начинается по команде ведущего. Обсуждение: Как вы себя чувствовали? Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения? В реальных ситуациях, вы предпочитаете уступить или добиться определённой цели? Какого стиля общения придерживался каждый из участников? Упражнение «Другими словами» В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными установками в общении с другими людьми, которые зачастую приводят к возникновению или еще большему усугублению конфликта. Обычно нас раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда другой человек говорит нам фразы типа: Ты должен…, Это твоя обязанность…, С тобой невозможно разговаривать…, Ты безответственный человек и т.п. Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров общения, увеличению напряжения. Поэтому очень важно особенно в конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные установки в общении. Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями, ваша задача перефразировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные. Например, Ты должен принести мне книгу. (Я была бы рада, если бы ты принёс мне книгу). Он должен заботиться обо мне. (Мне хочется, чтобы он заботился обо мне); Ты не должна была ходить на ту вечеринку. (Я бы предпочел, чтобы ты не ходила на вечеринку); Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала! (Мне не хватает внимания и заботы с твоей стороны); Ты должна была предвидеть возможные трудности. (Мне хотелось, чтоб ты предвидела возможные трудности); Меня обидели! (Я предпочла обидеться); Меня заставили. (Я не сумела отказаться); Он – упрямый осёл. (Я не смог убедить его); Он меня унизил. (Мне было неприятно); Прекрати меня злить! (Я начинаю злиться); Ты должна мне дать программу, книгу (Мне хотелось бы, чтоб ты дала мне программу, книгу). Обсуждение: просто или сложно было перефразировать? Заключение Педагогический конфликт – это проявление противоречий в становлении личности ребенка, выражающееся в противоборстве возможных сторон-участников (ученик, ученики, учитель, родители, администрация) и сопровождающееся острыми эмоциональными переживаниями. Среди особенностей педагогических конфликтов в диаде «педагог – учащийся» можно отметить следующие: - различное понимание событий и их причин участниками (конфликт глазами педагога и глазами учащихся): педагогу не всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а учащемуся – справиться со своими эмоциями; - автоматическое превращение конфликта в акт воспитания, особенно если при нем присутствуют другие учащиеся; - всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые сложные конфликты, в которые включаются другие учащиеся; - конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить. С целью выявления профессиональных деструкций личности педагога было проведено исследование на базе Государственного казенного учреждения «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Туринского района». В исследовании приняли участие 10 педагогов, возраст педагогов 25-46 лет. Все педагоги – женщины. Результаты исследования показали, что в данной выборке у большинства педагогов наблюдается тенденция к формированию деструкций (большинство педагогов имеют средний и высокий уровень формирования деструкций), также имеются педагоги с ярко-выраженными профессиональными деструкциями, поэтому нами были подобраны развивающие упражнения и игры для формирования конструктивных способов поведения педагогов. Список используемых источников 1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб: Питер, 2005. 288 с. 2. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 208 с. 3. Белкин А.С. Конфликтология: наука о гармонии / А.С. Белкин, В.Д. Жаворонков, И.С. Зимина / / Ин-т развития регионального образования. — Екатеринбург : Глаголъ, 1995. 88 с. 4. Вардикян М.С. Причины и способы урегулирования конфликтов в образовательной среде между учителем и учеником // Актуальные проблемы современной психологии и педагогики. 2017. № 7. С. 16-26. 5. Волков А.А., Чурсинова О.В. Педагогические условия конструктивного разрешения конфликта в диаде «педагог-ученик» // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2018. № 6. С. 28-33. 6. Георгян А.Р. Психолого-педагогические условия профилактики и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в системе отношений «учитель-ученик» // Автореф. дисс. канд. пед. наук. Владикавказ, 2008. 24 с. 7. Гогицаева О.У., Кочисов В.К., Гуриева С.Д. Конфликты в педагогическом коллективе // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. 2018. № 4. С. 35-39. 8. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб: ПИТЕР, 2001. 464 с. 9. Даниленко С.В. Педагогические конфликтные ситуации, технологии их разрешения [Текст] / С.В. Даниленко // Молодой ученый, 2014 №7. С. 500–502. 10. Зазыкин В. Г., Оболонский Ю. В. Психологическая реальность конфликтов в образовательных учреждениях // Теория и практика общественного развития. 2012. № 1. С. 197–201. 11. Канашина М.А. Сущность понятий «конфликт», «конфликтные ситуации» и «конфликт интересов» в сфере образования // Направления психолого-педагогической деятельности в современной образовательной среде. Йошкар-Ола, 2021. С. 541-544. 12. Качканакова А. Понятие и особенности педагогических конфликтов // Вестник Жалал-Абадского государственного университета. 2015. № 2 (31). С. 32-36. 13. Кирилюк Н.Н. Психолого-педагогические особенности педагогических конфликтов в старшей школе // Культура. Наука. Интеграция. 2014. № 1 (25). С. 61-66. 14. Курочкина И.А. Педагогическая конфликтология [Текст]: учеб. пособие / И.А. Курочкина, О.Н. Шахматова. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. – пед. ун-та, 2013. 229 с. 15. Курочкина И.А. Шахматова Психолого-педагогический практикум / И.А.Курочкина, О.Н. Шахматова. Екатеринбург. Изд.-во Рос. гос проф-пед. ун-та, 2012. 226 с. 16. Лазукин А.Д. Конфликтология: учебное пособие. М.: Изд.-во «Омега – Л», 2011. 152 с. 17. Мустафаева С.А. Педагогические конфликты: причины и пути их разрешения / С.А. Мустафаева // Экспресс-опыт. 2000. № 1. С. 35. 18. Сафонова В.В. К вопросу о педагогическом конфликте и готовности педагога к его решению // Актуальные вопросы развития профессионализма педагогов в современных условиях. 2017. С. 80-84. 19. Чернова Г.Р. Психология общения: учебное пособие. СПб.: Питер, 2012. 240 с. Приложение 1 Сводная таблица данных

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||