мдк0102. Контрольная работа по дисциплине мдк 01. 02 студента группы 61 Э заочного отделения

Скачать 103.38 Kb. Скачать 103.38 Kb.

|

|

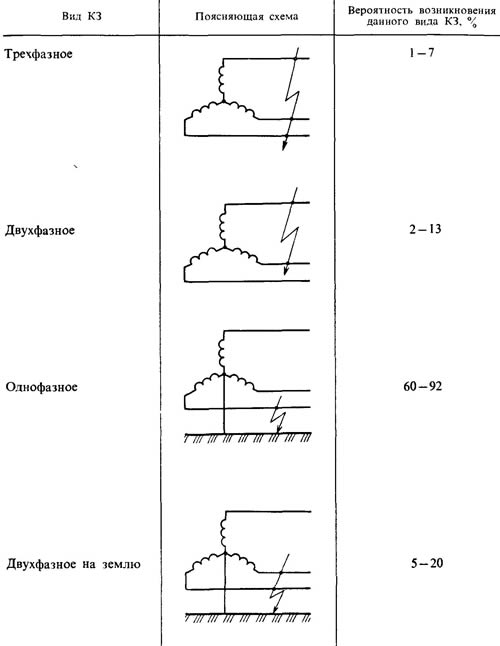

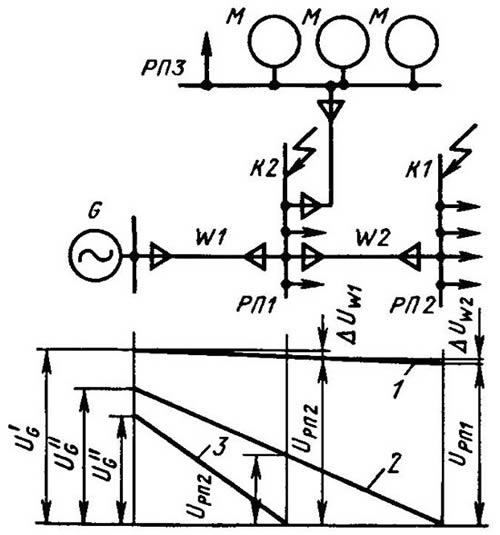

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МДК 01.02» студента группы 6-1 «Э» заочного отделения Вариант №8 Шифр Выполнил: 2022 СОДЕРЖАНИЕ. 1.Короткое замыкание в электроустановках…………..3 2.Искусственное заземление в электроустановках……9 3.Саисок используемой литературы………………….15 Короткое замыкание в электроустановках. Короткими замыканиями (КЗ) называют замыкания между фазами (фазными проводниками электроустановки), замыкания фаз на землю (нулевой провод) в сетях с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями, а также витковые замыкания в электрических машинах. Короткие замыкания возникают при нарушении изоляции электрических цепей. Причины таких нарушений различны: старение и вследствие этого пробой изоляции, набросы на провода линий электропередачи, обрывы проводов с падением на землю, механические повреждения изоляции кабельных линий при земляных работах, удары молнии в линии электропередачи и др. Чаще всего КЗ происходят через переходное сопротивление, например через сопротивление электрической дуги, возникающей в месте повреждения изоляции. Иногда возникают металлические КЗ без переходного сопротивления Для упрощения анализа в большинстве случаев при расчете токов КЗ рассматривают металлическое КЗ без учета переходных сопротивлений. В трехфазных электроустановках возникают трех- и двухфазные КЗ. Кроме того, в трехфазных сетях с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями дополнительно могут возникать также одно- и двухфазные КЗ на землю (замыкание двух фаз между собой с одновременным соединением их с землей). При трехфазном КЗ все фазы электрической сети оказываются в одинаковых условиях, поэтому его называют симметричным. При других видах КЗ фазы сети находятся в разных условиях, в связи с чем векторные диаграммы токов и напряжений искажены. Такие КЗ называют несимметричными. Вероятность возникновения того или иного вида КЗ характеризуется данными, приведенными в табл.1, где указаны значения для разных уровней напряжения электроустановки, конструкций линий электропередачи, климатических и других факторов. Таблица 1 Виды коротких замыканий  Короткие замыкания, как правило, сопровождаются увеличением токов в поврежденных фазах до значений, превосходящих в несколько раз номинальные значения. Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в проводниках и контактах, что вызывает их повышенный нагрев. Нагрев может ускорить старение и разрушение изоляции, вызвать сваривание и выгорание контактов, потерю механической прочности шин и проводов и т. п. Проводники и аппараты должны без повреждений переносить в течение заданного расчетного времени нагрев токами КЗ, т.е. должны быть термически стойкими. Протекание токов КЗ сопровождается также значительными электродинамическими усилиями между проводниками. Если не принять должных мер, под действием этих усилий токоведущие части и их изоляция могут быть разрушены. Токоведущие части, аппараты и электрические машины должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать без повреждений усилия, возникающие при КЗ, т.е. должны обладать электродинамической стойкостью. Короткие замыкания сопровождаются понижением уровня напряжения в электрической сети, особенно вблизи места повреждения.  Рис.1. Уровни напряжения для радиальной электрической сети в нормальном режиме работы (1) и при коротком замыкании в точке К1 (2) и К2 (3) На рис.1 представлены диаграммы напряжения при КЗ в разных точках радиальной электрической сети. Снижение напряжения на шинах у потребителя (например, на шинах РПЗ при КЗ на шинах РП1) может привести к опасным последствиям. Особенно чувствительна к снижениям напряжения двигательная нагрузка. При глубоких снижениях напряжения уменьшается вращающий момент электродвигателя до значений, меньших момента сопротивления механизма. Электродвигатель тормозится, что влечет за собой увеличение потребляемого им тока. При этом еще больше увеличивается падение напряжения в сети, вследствие чего может развиться лавинообразный процесс, захватывающий все большее количество потребителей электроэнергии. Резкое понижение напряжения при КЗ может привести к нарушению устойчивости параллельной работы генераторов и к системной аварии с большим народнохозяйственным ущербом. Для обеспечения надежной работы энергосистем и предотвращения повреждений оборудования при КЗ необходимо быстро отключать поврежденный участок. К мерам, уменьшающим опасность развития аварий, относится также правильный выбор аппаратов по условиям КЗ, применение токоограничивающих устройств, выбор рациональной схемы сети и т.п. Для осуществления указанных мероприятий необходимо уметь определять ток КЗ и характер его изменения во времени. Короткое замыкание сопровождается переходным процессом, при котором значения токов и напряжений, а также характер их изменения во времени зависят от соотношения мощностей и сопротивлений источника питания (генератор, система) и цепи, в которой произошло повреждение. С учетом этого все возможные случаи КЗ можно условно разделить на две группы, а именно: КЗ в цепях, питающихся от шин неизменного напряжения (энергосистемы); КЗ вблизи генератора ограниченной мощности. Шинами неизменного напряжения условно считают такой источник, напряжение на зажимах которого остается практически неизменным при любых изменениях тока в подключенной к нему цепи. Иначе говоря, отличительным признаком этого источника (его еще называют системой бесконечной мощности) является то, что его собственное сопротивление ничтожно мало по сравнению с сопротивлением цепи КЗ. В действительности мощности энергосистем, отдельных источников и их сопротивления всегда имеют определенные конечные значения. Однако многие элементы электрических сетей обладают настолько большим сопротивлением по сравнению с сопротивлением энергосистемы, генератора, что при КЗ за такими элементами (трансформатор, реактор, линия) без особой погрешности в вычислении тока КЗ и остаточного напряжения сопротивление источника можно не учитывать. Обычно при вычислении токов КЗ для выбора электрооборудования и уставок релейной защиты можно не учитывать сопротивление питающей энергосистемы, если оно не превышает 5-10% результирующего сопротивления цепи КЗ. Ко второй группе относят повреждения, происходящие на выводах генераторов или на таком удалении от них, что сопротивление цепи КЗ соизмеримо с сопротивлением генератора. В этом случае изменение параметров самого генератора при КЗ существенно влияет на ход процесса и им нельзя пренебречь. Искусственное заземление в электроустановках. Заземляющий элемент выполняется в виде проводника (электрода) определенного материала, который помещается в грунт. В некоторых случаях монтируется несколько подобных заземлителей. Определение ситуации, когда необходимо монтировать именно группу искусственных стержней, реализуется посредством специальных расчетов. Результатом вычисления обосновывается выбор конфигурации электрода по отношению к его сопротивлению — основному показателю, определяющему качество заземления. Важно! Совокупность соединенных искусственных стержней, вмонтированных в землю и объединенных с электрооборудованием при помощи проводника, образует заземляющий контур. Искусственный заземлитель изготавливается из таких материалов: Омедненная сталь. Соединение меди и стали имеет хорошее сцепление. Стержни прочные, отлично контактируют с любыми материалами. За счет химических особенностей сплав обладает отличной электропроводимостью. Электрохимическая активность меди и стали незначительна, нормальная эксплуатация заземлителей из такого металла может достигать больше ста лет. Оцинкованная сталь. Преимущества — коррозионная стойкость материала, низкое сопротивление, электроды устойчивы к кислотной среде. Черные металлы. Недостаток — быстрое разрушение в агрессивном грунте (образуются коррозия и ржавчина). Высокая прочность материала повышает сопротивление растеканию тока, что крайне опасно для человека. Помимо материала, искусственные заземлители различается по форме и по расположению в почве (углубленный вертикальный и протяжной горизонтальный тип). ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ Особого функционального отличия между такими типами электродов нет. При монтаже как вертикального, так и горизонтального элемента важна лишь глубина их погружения. Стандартные показатели заглубления: Верхний конец вертикально заложенных в грунт заземляющих элементов углубляется на 0,7 м. Укладываются на дно горизонтально, по периметру фундамента. Диаметр электродов — от десяти до шестнадцати мм, длина — до 5 м. Горизонтальные элементы заземляющего устройства углубляются в грунт на 0,5 м. Если земля пахотная, прокладывать их необходимо на глубину не меньше 1 м. Рациональность их применения обоснована лишь при хорошей электропроводимости верхнего слоя почвы. Такой вид электродов может использоваться для связи вертикальных заземляющих элементов. Соединения выполняются при помощи сварки. Применяется или сталь округлой формы диаметром более 10 мм, или стальные полосы толщиной больше 4 мм. Обратите внимание! Практичнее использовать вертикальные заземлители. Горизонтальные элементы заземления крайне сложно заглубить в почву на необходимую глубину. При небольшой глубине в таких заземлителях начинает ухудшаться основной характеризующий показатель — увеличивается удельное сопротивление. Конкретного профильного требования, которое регламентирует монтаж заземлителей четко в вертикальном положении, не существует (исключительно рекомендательный характер). Возможен вариант установки вертикального электрода под незначительным углом. Такой фактор не отражается на функциональности заземлителя. ФУНКЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА Согласно пункту ПУЭ 1.7.28, заземление должно быть организованно для всех видов промышленных и бытовых электроустановок. Необходимость установки аргументирована практической значимостью функций системы. Каждой части заземляющего устройства отведена своя задача. Проводящий элемент или совокупность соединенных между собой аналогичных элементов заземляющего устройства играют важную роль в надлежащей работе всей системы заземления объекта. Существует две основных функции заземления, которые реализуются при помощи искусственного заземлителя: Обеспечение электрической безопасности пользователям электроустановки. Основные задачи защитной функции — уменьшение показателей разности потенциалов, отвод блуждающего тока. Ток утечки образуется при взаимодействии заземляющего предмета с фазным кабелем. Поддержка эффективной и бесперебойной работы как электрического оборудования, так и всей электроустановки. Важно! Заземление более эффективно, когда электрическая система объекта оснащена УЗО (устройством защитного отключения) или аналогичными защитными приборами. Такие устройства моментально реагируют на утечку тока.Искусственный заземлитель имеет ряд требований, реализация которых позволит добиться надлежащего результата выполнения функций. Основа — надежный монтаж и оптимальное расположение в грунте заземляющего элемента. КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД В ГРУНТ Искусственный заземлитель в процессе изготовления неоднократно подвергается проверке на соответствие всем параметрам нормативных требований. Аналогичная ситуация с его установкой и расположением в грунте. Обобщив данные, можно выделить основные моменты производства такого электромонтажа: Процесс установки практически полностью механизирован. Если предусмотрено два протяженных (горизонтальных) луча, от заземляемой части электроустановки электроды прокладываются в противоположных направлениях. При условии, что заземлителей больше двух, прокладка лучей осуществляется под наклоном (угол в 120° – 90°). Обусловлено такое размещение улучшением показателя сопротивляемости. При монтаже заземлителя часто происходит распределение потенциалов. Разница потенциала на поверхности грунта (сверху заземлителя) и вокруг элемента (внутри почвы) служит причиной возникновения опасных напряжений. Для выравнивания потенциалов в таких случаях искусственный заземлитель изготавливается в форме сетки. Горизонтальные электроды прокладываются как вдоль, так и поперек площади электроустановки. Соединения на местах пересечения выполняются сваркой. Важно! При близком расположении электродов такого типа происходит экранирование. Снижается показатель их эффективности. Завершающим этапом выполнения заземления обязательно будет работа по измерению параметров сопротивления заземления. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ Согласно нормативной документации, такой показатель считается основным для определения качества заземляющего устройства. Сопротивление регламентирует надежность производства основных функций заземляющих элементов. Факторы, которые оказывают первостепенное влияние на показатель: Площадь (S) заземляющих электродов с почвой («стекание» тока). Удельное электрическое сопротивление грунта (R). Существуют стандартные показатели сопротивления растекания, при соответствии которым реализуется эффективная работа заземляющей системы. Определяется уровень проводимости тока устройством.Обратите внимание! Для электроустановки с напряжением в 380 В показатель сопротивления не должен превышать 30 Ом. Системы видеонаблюдения, серверные блоки и медаппаратура выполняется заземлением с сопротивлением заземляющих элементов в 0,5–1 Ом. Определение такого показателя проводимости не единичная рекомендация. Существует еще и ряд общеобязательных требований по структуре и монтажу такого элемента заземления. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Большая часть профильных рекомендаций и правил регламентирует конструкцию и размещение такой составной части заземляющей системы. Требования, которым должен соответствовать искусственный заземлитель:Для засушливых территорий существует отдельная технология производства заземления с применением железобетонных конструкций. Искусственный заземлитель не подлежит окраске. Объясняется тем, что любое окрашивание выполняет роль изолятора. Изоляция будет препятствовать протеканию тока в почву. Искусственный заземлитель должен иметь естественный цвет. Окраске подлежат сварочные швы (соединения проводников). Окрашиваются битумной краской, предотвращается преждевременное разрушение соединительных элементов. Нестандартные (уменьшенные) значения электродов применяются исключительно при установке временных электроустановок. Оптимальным выбором материала заземлителя считается круглая арматура. Обоснование такого приоритета: Минимальный расход металла. Следовательно, снижается себестоимость заземляющего устройства. Коррозионная стойкость у такого электрода значительно выше, чем у его аналогов. Легкость монтажа. Помимо профильных требований, существует рекомендационная стандартизация параметров (размеров) материала, используемого для создания искусственного заземляющего элемента. КАК ПОДБИРАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ИСКУССТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ Все параметры основной конфигурации проводников в обязательном порядке должны соответствовать нормативным требованиям профильной документации, в частности ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Основные аспекты: Стальной прут в диаметре должен быть свыше 10 мм. Оцинкованный арматурный стержень должен иметь диаметр 6 мм и больше. Соблюдение толщины стенок в уголках — свыше 4 мм. Молниезащитные заземлители применяются с сечением свыше 155 мм².Стенки отбракованных труб монтируются с толщиной свыше 3,5 мм. Толщина стенок отбракованных труб не менее 3,5 мм. Правильно подобранные материалы и размеры электродов, применение оптимальной вариации производства такого электромонтажа — основные рабочие моменты заземления, которые влияют на качество работы заземлителя. Искусственный электрод обладает важным эксплуатационным преимуществом, обусловленным принципом монтажа. Такой вид чаще монтируется глубоко в грунт. За счет грунтовых вод уменьшается показатель удельного сопротивления материала. Итог — реализация оптимальной характеристики и стабильности конечного сопротивления заземлителя. 1.Список используемой литературы. 1.Источник: https://220.guru/electroprovodka/zazemlenie-molniezashhita/iskusstvennyj-zazemlitel.html 2 4. П.А. Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. - М.: Энергия.- 1984.-448 с. 5. М.О. Найфельд. Заземление, защитные меры электробезопасности. -М.: Энергия.- 1971. 6. П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. -М.: Энергоатомиздат 1984.-824 с. 7. «ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок (седьмое издание) - Новосибирск: Сибирское университетское издание- 2007.- 512 с. |