Кр по нац Экономике(Лиса). Контрольная работа по дисциплине Национальная экономика

Скачать 208.67 Kb. Скачать 208.67 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФБГОУ ВО Уральский государственный экономический университет Современное состояние и перспективы развития рыболовства и рыбоводства Контрольная работа по дисциплине «Национальная экономика»

Екатеринбург 2022 Екатеринбург2022 Содержание

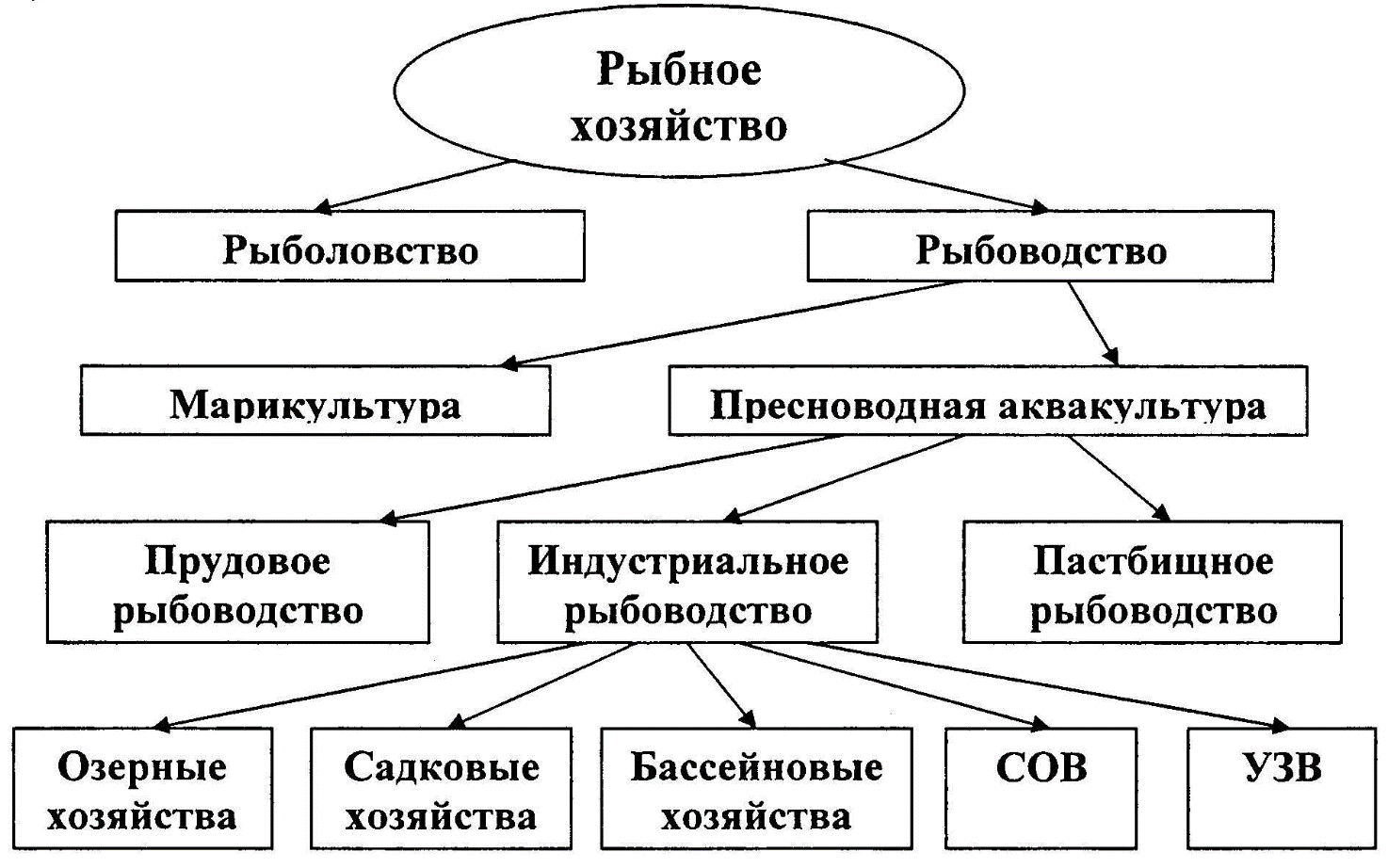

Введение. Актуальность темы исследования обусловливается следующими обстоятельствами. Рассматриваются состояние рыбопромышленного комплекса России на современном этапе, экспорт и импорт рыбной продукции, факторы замедления темпов роста отечественного рыбопромышленного комплекса. Цель контрольной работы – выявить тенденции и обосновать перспективы развития рыбопромышленного комплекса с учетом современных реалий экономического развития страны. Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи контрольной работы: - раскрыть понятие и охарактеризовать сущность и структуру рыбопромышленного комплекса как вида экономической деятельности; - выявить тенденции и проблемы развития рыбопромышленного комплекса как вида экономической деятельности; - обосновать перспективы развития рыбопромышленного комплекса. Объект исследования – рыбопромышленный комплекс как вид экономической деятельности. Предмет исследования – тенденции, проблемы и перспективы развития рыбопромышленного комплекса как вида экономической деятельности. Информационная база контрольной работы включает нормативно-правовые акты, статистические материалы, труды ведущих отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам рыбопромышленного комплекса Контрольная работа состоит из введения, трех разделов основного текста, заключения, списка использованных источников, приложений. Содержание работы изложено на … страницах машинописного текста, включает … рисунков, … таблиц, список использованных источников состоит из …. Наименований Часть 1. Современное рыбное хозяйство России. Понятие и место в отраслевой структуре национальной экономики. Современное рыбное хозяйство России — представляет собой огромный производственно-хозяйственный комплекс с многоотраслевой системой, международными и межрегиональными связями, объединяющий рыболовство, рыбоводство, производство пищевой, технической и кормовой продукции. Отечественный рыбохозяйственный комплекс обслуживает огромное количество специализированных производств: судостроительное; судоремонтное; портовое хозяйство; транспортно-рефрижераторный флот; прочие производства (орудий лова, тары, упаковочных материалов); вспомогательные службы (снабжение, сбыт, связь, строительство и др.). Расходы на покупку рыбопродукции занимают шестое место в общих расходах населения на покупку продуктов питания (пять лет назад занимали пятое место в общих продовольственных расходах населения). В 1993 – 2003 годах на внутреннем рынке сложилась устойчивая тенденция роста потребления импортной рыбной продукции. С 1994 по 2003 год объем импортной рыбопродукции увеличился в 2,4 раза. Удельная доля рыбного импорта в потреблении относительно отечественной продукции возросла в 8 раз. В 2003 – 2013 годах импортная рыбопродукция заняла доминирующее положение в отдельных сегментах российского рыбного рынка (как продуктовых, так и видовых). Иностранные компании создали в России производственные мощности по переработке импортного продовольственного сырья, что привело к значительному увеличению зарубежных поставок охлаждённой и мороженой рыбы. В настоящее время усиливается конкуренция среди стран за право использования водных биологических ресурсов, а также за рынки сбыта продукции. Общемировой вылов рыбы в 2014 году составил 93,4 млн тонн (из них 81,5 млн тонн – за счет морского рыболовства и 11,9 млн тонн — рыболовства во внутренних водоёмах). Крупнейшими мировым добытчиками рыбы являются Китай (14,8 млн тонн), Индонезия (6,0), Соединенные Штаты Америки (4,9) и Российская Федерация (4,0). В 2014 г. Среднедушевое потребление рыбы в мире составило 20,2 кг. Всего в 2014 году в рыбодобывающем секторе комплекса было занято более 56,6 млн человек, а порядка 80 % из них – жители стран Азии. В 2014 году общая численность рыболовного флота в мире оценивалась в 4,6 млн судов. 75 % или 3,5 млн судов сосредоточено в странах Азии. Рыба и рыбопродукты входят в наиболее продаваемые сегменты мирового продовольственного рынка. По разным оценкам до 78 % рынка морепродуктов открыто для международной конкуренции. Объем торговли рыбой и рыбопродуктами был и останется высоким. Поддержанию его на этом уровне способствуют рост потребления, глобализация продовольственных систем, инновационные технологии переработки, консервации, пресервации, упаковки и транспортировки, государственная поддержка. В современных условиях жесткой международной конкуренции все чаще отмечается размещение перерабатывающих мощностей в странах с более низкой себестоимостью переработки, стоимостью рабочей силы, транспортными расходами, тарифами, а также прочими сборами и платежами. По данным доклада продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН*, объем продукции рыбохозяйственного сектора (рыболовство и аквакультура) к 2025 году вырастет на 17 % и составит 196 млн тонн (в 2015 г. — 166,9 млн тонн). 91 % произведенной рыбной продукции пойдет на потребление в пищу. В среднесрочной перспективе лидером мирового производства останется Азия — 89 % мирового объема в 2025 году, 62 % из них придутся на Китай. К 2025 году прогнозируется рост экспорта рыбной продукции на 18,4 %. Растущий спрос на рыбу и рыбопродукты будет, в основном, удовлетворяться за счет увеличения объемов поставок продукции аквакультуры (102 млн тонн в 2025 г., прирост 39 % к 2015 г.). Несмотря на то, что прогнозируется снижение темпов роста аквакультуры до 3 % (в настоящее время ежегодно более 5 %), она и впредь будет развиваться быстрее, чем любой другой сектор, производящий пищевые продукты животного происхождения. В последние годы на рыбном рынке наметилась вполне устойчивая тенденция: при ежегодном росте вылова с каждым годом увеличивался и экспорт продукции за рубеж. При этом продукция на потребительском рынке постепенно замещалась импортной, а покупатели постоянно ощущали рост цен. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года рыбная продукция подорожала на 28 %, при этом рост цен отдельных видов товаров – рыбного филе, солёной или копченой рыбы – достигает 50 %. По данным Росрыболовства, в 2015 году общий вылов рыбы в Российской Федерации составил 4,4 млн тонн, при этом объём экспорта составил 1,3 млн тонн, а объём импорта – 471,3 тысячи тонн. К концу года наблюдался рост экспорта и импорта, однако в январе наметился резкий спад. В последние годы на рыбном рынке наметилась вполне устойчивая тенденция: при ежегодном росте вылова с каждым годом увеличивался и экспорт продукции за рубеж. При этом продукция на потребительском рынке постепенно замещалась импортной, а покупатели постоянно ощущали рост цен. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года рыбная продукция подорожала на 28 %, при этом рост цен отдельных видов товаров – рыбного филе, солёной или копченой рыбы – достигает 50 %. Основную долю экспорта составляет замороженная рыба. За 4 месяца экспорт мороженного минтая снизился на 12,7 % – до 311,9 тысяч тонн, а поставки мороженной сельди упали почти в 2 раза на 48,7 % – до 34,2 тысяч тонн. При этом вопреки политике импортозамещения, улов почти не был переориентирован отечественным предприятиям на переработку. По данным Росстата, в январе-мае наблюдалось снижение объёма производства рыбы и продуктов её переработки на 0,3 %. Лишь небольшая доля выловленной рыбы ушла на производство рыбного филе, однако основная масса его также направлялась за рубеж. Импортные поставки также оказались меньше, чем в прошлом году. По данным ФТС, в январе- апреле 2021 года импорт рыбы и рыбной продукции по стоимости уменьшился на 9 % – до 352,6 млн долларов, а по физическому объёму на 12,5 % – до 131,37 млн тонн. Замедление развития и темпов роста отечественного рыбопромышленного комплекса может быть обусловлено рядом факторов, таких как: сокращение наличия качественных водных ресурсов и доступа к ним; конкуренция водопользователей за участки, оптимальные для занятия аквакультурой; отсутствие рыбопосадочного материала и кормов должного качества и в необходимом количестве; недостаточный объем инвестиций в регионы, обладающие необходимыми природными ресурсами для развития аквакультуры; недостаточная эффективность нормативной правовой базы.  Рисунок 1. (Схема рыбных хозяйств в России) . Часть 2. Тенденции развития рыбного хозяйства в России. Производство рыбы и рыбной продукции в России за 2015 год представлена в табл. 1. Анализируя данные табл. 1, можно заметить, самая большая для производства приходится на мороженую рыбу, более 50 %, за ней следует живая и охлажденная рыба, здесь почти одинаковые значения, в пределах 15 %, самая маленькая доля от общего производства рыбы в России приходится на икру, рыбу сушеную и соленую, показатели менее 1 %. Роль рыбного хозяйства в экономике регионов и страны имеет стратегическое значение, не только обеспечивая продовольственную безопасность, но и решая социально-экономические вопросы. В 2015 году в России было произведено 8,01 млн.т мяса, а рыбохозяйственный комплекс добыл 4,25 млн. т гидробионтов, что составило 34,7 % объема сырья для производства белковой продукции, это явилось следствием хорошей сырьевой базы, стабильности законодательства и повышения уровня производительности промысловых судов (использования более современных и новых судов). Основная доля вылова пришлась на Дальневосточный бассейн – 68,5 % (2910, 9 тыс. т). На Северный рыбохозяйственный бассейн пришлось 20,4 % (839 тыс. т) [1]. В 2015 году можно заметить стремительный рост производства, в 2018 году производство охлажденной рыбы впервые достигает 700 000 тонн, а вот в 2017 объем произведенной продукции снизился более чем на 10 %, но далее прослеживается положительная динамика в производстве и к концу 2018 года можно проследить, что динамика сохраняется и значение стремится к отметке 700 000 тонн. Таблица 1 Производство рыбы и рыбной продукции в России за 2015 год, тонн [7]

Рис. 2. Динамика производства мороженой рыбы в России, 2015 – 2019 гг., тонн [7] Последние три года производство мороженого рыбного филе в России показывает положительную динамику. По итогам 2019 года объем производства мороженого рыбного филе в России вырос на 11 %, достигнув почти 108,1 тыс. тонн. Производство филе рыбного мороженого в России за 2015-2019 годы представлена на рис. 3.  Рис. 3. Динамика производства филе рыбного мороженого в России, 2015 – 2019 гг., тонн [7] Анализируя данный график, можно отметить, что данный вид продукта становится более популярным относительно недавно и по сравнению с 2015 годом объем производства увеличился на 40 %, это свидетельствует о положительной динамике. По объемам добычи лидирует минтай (1629 тыс. т), так же в больших объемах вылавливают: треску (418, 3 тыс. т), лососевых (391, 3 тыс. т), пикшу (145,8 тыс. т), кроме того, скумбрию, путассу, крабов, креветок. Производство рыбной продукции в 2018 году составило 3595 тыс. т. При сравнении с общим объемом вылова, можно отметить, что выпуск продукции вырос только на 15,5 %. Это означает, что в российской рыбной отрасли очень незначительное место занимает производство продукции глубокой переработки с большой добавленной стоимостью. Объем поставок рыбы, морепродуктов и рыбопродуктов за пределы РФ за 2018 год составил 46,52 % от общего объема производства (1672,4 тыс. т), которое увеличилось по сравнению с 2009 годом на 21,9 % (300, тыс. т), на сумму 842,4 млн. долл. [4]. Динамика экспорта рыбы и рыбной продукции в России за 2015-2019 годы представлена в табл. 2. Таблица 2 Динамика экспорта рыбы и рыбной продукции в России за 2015-2019 гг., тыс. долл. [7]

Основная проблема большинства рыбоперерабатывающих предприятий состоит в том, что они не имеют возможности обеспечить выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, которая соответствует требованиям мировых стандартов. Поэтому, в большинстве своем, Россия экспортирует продукцию первичной переработки, а импортирует, в свою очередь, готовую продукцию, произведенную из сырья, добытого в водах на территории РФ, но переработанного за рубежом, в несколько раз дороже. Еще одной серьезной проблемой рыбной отрасли является неразвитость логистической схемы перевозки рыбной продукции внутри страны. Из-за этого Россия одинаковые виды рыб и ввозит в страну, и вывозит за рубеж. В 2017 году в российской экономической зоне Тихого океана Россия добывала 391 тыс. т лососевых и 355 тыс. т сельдевых, при этом импортировала 212, 5 тыс. т выращенных в марикультуре семги и форели, которые значительно уступают по качеству, а также 95,5 тыс. т сельди, 85,7 тыс. т скумбрии, 61,9 тыс. т саридины и 49,8 тыс. т мойвы. Общий объем импорта рыбной продукции в Россию, по данным Росстата – 945,2 тыс. т (около 22 % от общего объема вылова). [7] Важно отметить, что в рыбной отрасли существует некая раздробленность производства. То есть несогласованность действий добытчиков и переработчиков, а также использование изношенных и старых производственных фондов, включая рыболовные суда. Основную массу промыслового флота составляют суда, спроектированные в 60-80-х годах. По своим технико-эксплуатационным показателям они не имеют возможности полностью отвечать современным требованиям. Примерная возрастная структура рыболовного флота выглядит следующим образом: суда возрастом до 5 лет составляют всего лишь 4,6 %, 6-10 лет – 16,9 %, 11-15 лет – 20,4 %, 16-20 лет – 20,2 %, и более 20 лет – 37,9 %. Самое устаревшее оборудование принадлежит обрабатывающему флоту, 70,3 % судов должны быть списаны. [2] Важную роль в процессах добычи морских гидробионтов, переработки и реализации продукции играет государство. Сейчас государство полностью отказалось от роли источника финансирования развития рыбопромышленного комплекса и является единственным владельцем живых биологических ресурсов в территориальных водах и в исключительной экономической зоне, оставляет за собой функции управления и регулирования их использованием. В качестве регулировщиков выступают специальные квоты биоресурсов, а также предприятия подвергаются специальной системе налогообложения. Все это контролируют специальные государственные органы. Но при этом, предприятия лишены какой-либо поддержки со стороны государства и это тоже существенно тормозит развитие данной отрасли. Для успешного развития какой-либо отрасли, в данном случае, рыбохозяйственной, государству необходимо четко сформулировать и утвердить рыболовную политику, где должны быть четко обозначены цели рыболовства, методы их достижения, а также методы достижения национальной и продовольственной безопасности, предполагаемые меры государственного протекционизма. Самыми основными, которые определяют направления государственной политики развития отрасли на долгосрочный период, являются следующие документы: – «Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 г.», одобренная распоряжением Правительства РФ от 02.09.2003 г. №1265-Р (с изменениями от 21.07.2008 г. № 1057-Р.) [6]; – Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (утверждена Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 13 марта 2013 г.) [6]; – Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Приказом Росрыболовства от 30.03.2009 г. №246) [6]; – Программа «Развитие рыбопромышленного комплекса», которая входит в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» [1]. В вышеуказанных документах содержатся цели, задачи и основные направления развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года, но при этом, в них практически не содержится никаких механизмов по их достижению. Следуя из этого, основной целью является переход рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному. Для ее достижения необходимо предпринимать соответствующие меры. В плане развития рыбной отрасли в России, а особенно на Дальнем Востоке содержатся пункты по увеличению к 2025 г. Объемов глубокой переработки водных биологических ресурсов в 2,5 раза. К 2025 году доля этой продукции в общем объеме должна быть увеличена на 30 %. Для того, чтобы перевести рыбную отрасль на инновационный путь развития необходима интеграция предприятий отрасли, расширение ассортимента выпускаемой продукции с помощью инновационных технологий, полное обновление материально-технической базы, диверсификация материальной-технической базы, усовершенствование смежных производств, инфраструктуры, а также концентрация производства, т.е. Наличие на ограниченной территории предприятий выпускающих однотипную продукцию и конкурирующих между собой [8]. На сегодняшний день наблюдается положительная динамика в финансово-экономическом секторе рыбохозяйственного комплекса, но при этом отмечается также нехватка кадров и сокращение среднегодовой численности работников, даже несмотря на то, что в рыбной отрасли среднемесячная заработная плата составляет 31129 руб. (это на 7,3 % больше общероссийского уровня, который составляет 28992 руб.) по сравнению с другими отраслями, рыбная, одна из самых перспективных и прибыльных среди основных отраслей экономики. По темпам прироста финансового результата она занимает 4-е место. В целом финансовое положение организаций рыбохозяйственного комплекса достаточно стабильное. Уровень рентабельности составляет 21,3 %, но нерешенными остаются проблемы неликвидных активов и высокой корреляцией от заемных средств [3]. Немаловажным будет отметить факт того, что активно ведется внешнеэкономическая деятельность, направленная на развитие отрасли. Например, вступление во Всемирную торговую организацию может поспособствовать обеспечению притока зарубежных инвестиций и технологий как в переработке, так и в продвижении товара на внешний рынок. По расчетам специалистов внешнеэкономической деятельности в данной отрасли, только за счет отмены экспортных и импортных пошлин, российский рыбохозяйственный комплекс получит финансовый прирост порядка 150-200 млн. долл. В год. Основная часть этих средств может быть направлена на модернизацию старых судов и строительство новых, на преобразование производства, закупку новых технологий. Все это может поспособствовать увеличению количества публичных рыбных компаний, выходящих на внутренний и внешний рынок. Одним из недавних событий, играющих определенную роль в развитии рыбохозяйственного комплекса, стало Японо-тайваньское соглашение по рыболовству. Данное соглашение может сыграть позитивную роль в развитии России в Тихоокеанском регионе. События, которые разворачиваются вокруг соглашения, прямым образом влияют на геополитические интересы России в Тихом океане и Восточной Азии. Настоящее соглашение может стать одним из примеров «политической силы рыболовства Северо-Тихоокеанского региона». Страны региона идут на разнообразные уступки в вопросах территориальных притязаний и политических разногласий, для достижения стабильности в рыболовных отношениях в Восточной Азии [5]. Часть 3. Перспективы развития рыбного хозяйства в России. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года I. Общие положения Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение поручения раздела I протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 28 июня 2017 г. N 2 и направлена на обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль. Под рыбохозяйственным комплексом Российской Федерации (далее - рыбохозяйственный комплекс) в Стратегии понимается производственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя следующие виды деятельности: добыча (вылов) и переработка водных биологических ресурсов; транспортировка, хранение, выгрузка и реализация рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов; производство продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов; оптовая торговля рыбной и иной продукцией из водных биологических ресурсов и продуктами их переработки, продвижение и маркетинг рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов; международное сотрудничество в сфере рыбоводства; охрана и отраслевая система мониторинга водных биологических ресурсов; строительство, техническое обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация судов рыбопромыслового флота управление рыбными терминалами морских портов и инфраструктурой для приемки, хранения и переработки продукции из водных биологических ресурсов; научно-исследовательская деятельность, профильное образование и подготовка кадров. Правовую основу Стратегии составляют: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 г.; Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 1162 "Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации"; Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 г. N 1265-р; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 559-р. Стратегия определяет приоритеты, цели, задачи и показатели государственного управления в рыбохозяйственном комплексе, способы их эффективного достижения и решения. Прогноз целевых показателей стратегического развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Заключение. Резюмируя все выше написанное, можно отметить, что в настоящее время рыбная отрасль находится на стадии развития и перехода на инновационный путь развития. Проблемы отрасли носят комплексный характер, и подход к их решению должен основываться на использовании, в большей степени, экономических инструментов, при этом должна учитываться специфика отрасли: капиталоемкость, сезонность и другие факторы. Тем не менее, за последние годы положение рыбнохозяйственного комплекса двигается в сторону улучшения. Опираясь на финансово-экономические данные разных периодов в хронологическом порядке, можно проследить небывалый рост отрасли. Были разработаны и утверждены всевозможные государственные программы, которые должны обеспечить полноценное развитие комплекса. Применяются необходимые меры для привлечения инвестиций в данную отрасль, которые поспособствуют оздоровлению и процветанию рыбной отрасли. Как только она достигнет определенной устойчивости, тогда появятся новые горизонты планирования для бизнеса, а для государства – решения вопроса продовольственной безопасности и укрепления позиций России на внутреннем и международном рыбном рынках. Список использованных источников [1] Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 27 июля 2001 г.); World’s 100 Largest Seafood Companies 2018. URL: https:// www.undercurrentnews.eom/report/worlds-100-largest-seafood-companies-2018/ [2] Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 314). [3] Здесь и далее использованы материалы к заседанию коллегии Росрыболовства «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2019 году». 1ЖЬ: http://fish.gov.ru/ [4] Финансы России — 2017 : стат. сб. М. : Росстат, 2017. [5] Рыбная отрасль России: запрос на модернизацию флота // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/ 2015-10-13-fish.pdf 2 Глава Росрыболовства о вопросах модернизации рыбопромыслового флота, эффективности использования биоресурсов и о других темах на страницах издания «Морские вести России» // Федеральное агентство по рыболовству. URL: http:// fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/2905-glava-rosrybolovstva-o-voprosakh-modernizatsii-rybopromyslovogo-flota-effektivnosti-ispolzovaniya-bioresursov-i-o-drugikh-temakh-na-stranitsakh-izdaniya-morskie-vesti-rossii [6] Мнацаканян А. Г., Харин А. Г. Использование методологии динамического анализа при принятии решений о предоставлении квот на инвестиционные цели // Рыбное хозяйство. 2017. № 1. С. 11—17. |