Контрольная работа ТСиС. Контрольная работа по дисциплине Технологии самоорганизации и самообразования

Скачать 94.84 Kb. Скачать 94.84 Kb.

|

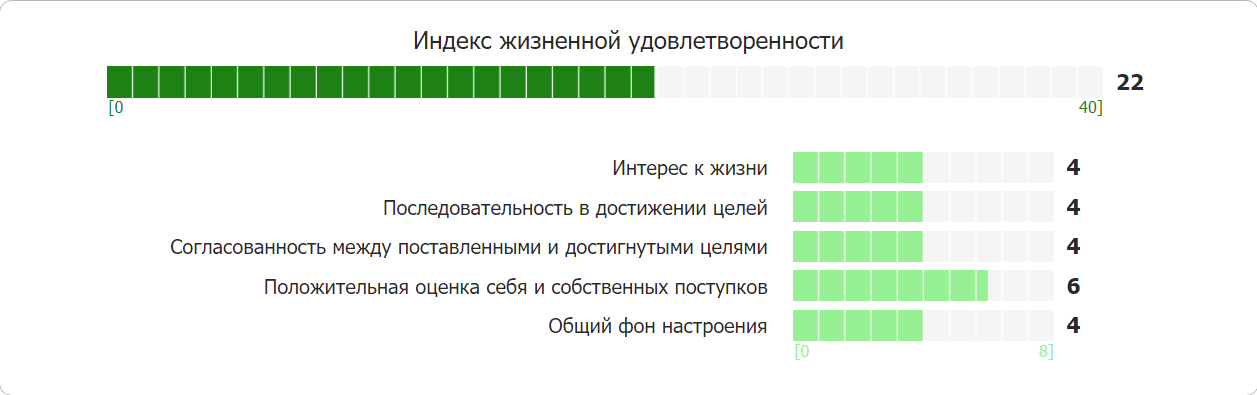

Содержание работы: Вопрос 1. Дуальность природы человека: соотношение биологического и социального, души и тела в человеке.………………………………………...2 стр. Человек и животное……………………………………………..3 стр. Духовное и телесное…………………………………………….8 стр. Вопрос 2. Результаты теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» (в адаптации Н.В. Паниной) и их анализ……………………………………….14 стр. Список использованных источников………………………………………...15 стр. Вопрос 1. Дуальность природы человека: соотношение биологического и социального, души и тела в человеке. Осознание двойственности своей природы — фундаментальное событие в жизни человека. С одной стороны, как и любое животное, он подчиняется физическим и биологическим условиям выживания, но с другой стороны, определяется социальными нормами, обладает сознанием свободы и стремится к исполнению духовных идеалов добра, справедливости, красоты и истины. Двойная детерминация человека задает динамическое напряжение питающее культуру и «сублимируется» в форме ее основных оппозиций: человек-животное, природа-общество, дух-тело, человек-бог, добро-зло и т.п. Значение этих «больших» метафизических противоположностей состоит в том, что они символизируют вечную загадку человека и стимулируют поиск своего назначения и места в мире. Неверно думать, что как таковые метафизические представления о человеке либо фантазии и утопии, либо идеологические двойники реальных отношений между людьми, т.е. нечто такое, что в любом случае ненужно и бесполезно: романтические утопии скрывают жестокую реальность, а идеологии ее оправдывают. Как видно из истории, источником культурного взрыва являются не только новые технологии, но и идеи и прежде всего представления человека о самом себе, его цели и идеалы, которые хотя и не выполняются полностью, однако существенно определяют социальные, экономические и культурные завоевания человека. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на историческую обусловленность и культурную относительность этих различий. Прежде всего следует иметь в виду, что они не являются данностями. Какими бы самоочевидными и естественными не казались противоположности человека и животного, мужчины и женщины, духа и тела, тем не менее они не являются извечными и в каждую эпоху понимаются и реализуются по-разному. Причиной тому является не только недостаток знания, но и различные способы производства человеческого, связанные как с технологиями, так и проектами, которые и составляют саму суть культуры. Человеком не рождаются, а становятся, но что такое человек и кем он должен стать — эту загадку каждая историческая эпоха решает по своему. Разумеется существуют традиции, которых люди должны придерживаться, чтобы выжить в ходе инноваций, однако именно изменения окружающего мира заставляют искать новые возможности самоосуществления. Важным методологическим вопросом является обсуждение тех реальных функций, которые обеспечивают данные различия: как и при каких условиях они возникают и каково их значение в системе общественного порядка. Трудность решения вопроса о природе, происхождении и реальных функциях данных различий связана с тем, что они развиваются как бы на двух уровнях. С одной стороны, философия а потом и наука пытаются уточнить эти различия и дать им четкое определение. С другой стороны, пытаясь доказать истинность и тем самым сделать определения действующими нормами поведения, мыслители сталкиваются с тем, что их рассуждения оказываются как недоказуемыми, так и невыполнимыми. Это вызвано тем, что различия природного и социального, божественного и человеческого, мужского и женского, плохого и хорошего, прекрасного и безобразного и т.п. складываются до познания и сами составляют неявную основу любых рассуждений. В культуре существует значительное число положений, которые будучи самоочевидными и общепринятыми тем не менее не могут быть доказаны научным путем ссылками на опыт или логическое доказательство: тот кто сомневается в существовании внешнего мира, в наличии сознания и т.п. всерьез, а не на философском диспуте не считается нормальным. И это неслучайно. Если сомневаться в этом, то недоказуемо и все остальное. История подобных различений уходит корнями в не когнитивные практики и поэтому ее реконструкция должна опираться не только на определения, даваемые тем или иным философом, но и выявлять реальные структуры, в рамках которых они складываются и функционируют. 1.1 Человек и животное Любая концепция человека исходит из наличия в нем природного и разумного. С этим связано различие дисциплин, изучающих человека. Разумная сторона исследуется философией и другими гуманитарными дисциплинами, а животная — биологией, медициной и другими науками. Целостный образ человека складывается как сумма этих познаний. Но две стороны человеческой природы расцениваются далеко не как равные. Согласно философии разума только он является определяющим в человеке, ибо подчиняет страсти души и контролирует телесное поведение. Биология, наоборот, объявляет главной другую половину, считает человека высшим животным, разум которого генетически или функционально зависит от природы. Может быть только морфология Гёте представляет собой проект монистического подхода, признающего в человеке равноправие телесного и духовного. Несмотря на кажущееся принципиальное различие, биология и философия пользуются при оценке человека одним и тем же масштабом, в качестве которого выступает разум. Если философия объявляет его высшим началом, а человека венцом творения, то биология не считает интеллект чем то над природным и рассматривает человека в ряду живых организмов. Однако и философия и религия и биология одинаково возвышают человека над остальной природой и признают, хотя и по разным основаниям, его принципиальное своеобразие. Таким образом, проблема состоит не в том, чтобы примирить эти подходы путем простого суммирования накопленных ими знаний, а том, чтобы выйти на новое определение человека и вписать его в природу без того чтобы переоценивать его своеобразие: человек противостоит остальной природе не как житель иного, высшего мира, а как существо, в котором осуществляется план самой природы. Уже у древних народов, которые признавали несомненное превосходство сильных животных над человеком и даже наделяли своих богов их внешностью, встречаются мифы, повествующие о превосходстве и особом назначении человека. Несомненно, что все это связано с практиками приручения и одомашнивания диких животных, что дало мощный импульс развитию человеческого общества, но также интенсифицировало чувство превосходства человека над человеком и сделало «естественным» господство и принуждение. Во всяком случае не вызывает сомнений то, что различение человека и животного и обоснование превосходства человека, осуществляемое на космологическом, биологическим, моральном и др. уровнях, служило оправданием власти над природой и эксплуатации животных. Однако морфологическое сходство с высшими млекопитающими и особенно человекообразными обезьянами обескураживало мыслителей и вероятно поэтому столь рано и столь остро встал вопрос о признаках, отличающих человека от животного. Человек отличается прямохождением, наличием руки, умением изготавливать орудия труда, речью, а также внутренним своеобразием: только он испытывает стыд, создает культуру, помнит прошлое, умеет смеяться и плакать, знает о своей смертности и т.п. Вместе с тем некоторые из перечисляемых признаков можно найти и у животных: птицы ходят на двух ногах, пчелы пользуются языком танца чтобы сообщить о нахождении медоносов, муравьи образуют сообщество, не уступающее по сложности организации человеческому. Кроме того дистанция между человеком и животным несимметрична: различие между инфузорией и шимпанзе не меньше, а может быть больше, чем различие между обезьяной и человеком. Очевидно, что различие человека и животного должно лежать в какой-то иной плоскости. Но тогда вообще исчезает основание для их сравнения. Следовательно, то странное упорство, которое ученые проявляли в сравнивании человека именно с животным, не объясняется наличием «объективных» различий. Оно вызвано ценностными предпочтениями и жизненными ориентациями. Некоторые философы и, в частности еще Платон, пытались противостоять обыденной установке и считали, что различение человека и животного во многом связано с различениями благородных и низших сословий в обществе. Между тем именно от Платона и берет свое начало дуалистическое определение человека как зоологического существа (двуногое без перьев) и как носителя разума. Правда Платон не исключает переселения душ и в том случае, если человек при жизни недостаточно использовал потенции разума, его душа может воплотиться в животном. По иному описывает человека Аристотель. Целостную душу он разделяет на множество духовных способностей, высшей и бессмертной среди которых он считает разум- чуждый природе и сближающий человека с божествами. Аристотелево учение развивает резкое деление материи и формы, ставит человека на вершину иерархии живых существ. Моральный пафос в описании человека, преобладающий у христианских мыслителей, только в 18 веке ослабляется сначала у Линнея, а потом у Дарвина. Однако и Линней не освободился от предпосылок старой антропологии, так как характеризовал человека не только по физическим, но и по духовным признакам. Как homo sapiens человек образует вершину лестницы живых существ. В противоположность этому пониманию человека еще досократики развивали эволюционный подход и настаивали на самостоятельности культурного прогресса. Идеи Демокрита и Эпикура были обстоятельно разработаны Лукрецием в поэме о «Природе вещей». Однако в 19 веке эволюционизму противостояли не только догмат о творении, но механистическое мировоззрение. Поэтому Дарвин осуществил настоящую революцию в сознании людей. Он начинал с разработки идеи селекции, благодаря которой соединил принципы каузальности и развития. «Борьба за существование» и «отбор» — это основные понятия теории Мальтуса, разработанной применительно к обществу и направленной на контроль и ограничение рождаемости. Дарвин использовал их для описания развития в царстве животных и при этом существенно изменил все еще действующую аристотелевскую категориальную структуру, в основе которой лежало различие материи и формы, рода и вида. Он допустил изменение формы под влиянием случайных индивидуальных отклонений, которые оказывались необходимыми в новых условиях изменившейся среды и которые постепенно приводили к фундаментальной перестройке всего организма. Дарвин исключил внешнюю целесообразность, управляющую ходом развития живого: природа сама по себе цель и она управляет всеми изменениями жизни. Критики Дарвина считали аккумуляцию индивидуальных отклонений недостаточной для объяснения возникновения новых видов так как оно должно соотвествовать «плану природы». Дарвин и Геккель построили монистическую теорию на механической основе и в этом состояла ее уязвимость. Поэтому всегда актуальной остается задача, поставленная Гёте, который исходил из единства всего живого из пантеистического единства природного и божественного. Теория эволюции завораживала прежде всего тем, что переход от животного к человеку описывался как плавный и постепенный. Именно этим объясняется интерес ее сторонников к поискам «переходного звена». Однако, давшие интересные результаты, сами по себе они не решают главной проблемы и, более того, вытекают из неправильного ее понимания. Исходная мысль Дарвина была революционной и состояла в новом взгляде на феномен происхождения. У истоков человеческого рода находилось существо непохожее на человека. Однако логика эволюционизма и историзма толкала к тому, чтобы вывести его из «обезьяны» и тем самым преодолеть разрыв между истоком и современным состоянием. И это естественным образом привело к утрате специфики человека. Желание выстроить развитие природы в одну линию, неспособность допустить множество гетерогенных и при этом взаимосвязанных регионов живого являются основными догмами биологической антропологии. В ее рамках утрачивается вопрос о сущности человека, который вновь подняла философско-культурная антропология 20 столетия. Другим недостатком споров о различении животного и человеческого является неявное принятие моральной дихотомии добра и зла в качестве основы классификации: например, агрессивность, неразумность, подчинение поведения инстинктам, желаниям и влечениям считаются отличительными признаками животных, в то время как человек рассматривается как существо, выпавшее из под власти эволюции, наделенное божественным разумом, ценностями и идеалами, чувствами любви, сострадания, солидарности и т.п. И до сих пор, размышляя о человеческой агрессивности, мы списываем ее на «природу», забывая о том, что она старательно культивировалась в человеческой истории ибо выступала условием войн, конкуренции, соперничества и других движущих сил цивилизации. В истории культуры происходили существенные сдвиги в понимании как животного, так и человеческого. Прежде всего теория эволюции, выводила человека из животного и тем самым отбросила гипотезу о божественном творении. Абсолютное различие человеческого и животного было подвергнуто пересмотру в ходе развития медицины и физиологии. В 18 и 19 веках имел место всплеск интереса широкой общественности к археологическим раскопкам, обнаружившим черепа и скелеты древних людей, а также к анатомии. Сам термин «анатомический театр» свидетельство того, что публичное вскрытие человеческого тела производилось не только с научной целью его изучения. Вместе с патологоанатомами люди предприняли интересное и увлекательное путешествие в глубь человеческого тела. Их взору предстал удивительный универсум- взаимосвязанная система костей, связок, мышц, нервов, кровеносных путей, химических и электрических реакций, связывающих внутренние органы. Но при этом не обнаружилось места души, духа, разума и т.п. сущностных сил человека. Так сцена религии и метафизики, на которой разыгрывались душевные драмы, уступила место иной сцене, на которой фигура человеческого принимала облик машины. Метафора машины стала ведущей в европейской культуре и ее важное значение состояло в том, что она объединила природное и божественное, духовное и телесное в человеке. Старинный роман «Франкенштейн», получивший недавно впечатляющую экранизацию показывает логику работающего скелета — «живого трупа», мертвые органы которого движутся электрически-спиритуалистической энергией. Однако менее заметными остались действительные воздействия машины на реальных живых людей. Техника не только инструмент и средство для увеличения и усиления способностей человека. Даже снабжая человека разного рода протезами, приборами, инструментами и органами, она содействует превращению его в свой придаток. Но и сознание подлежит существенной модификации: часы, паровая машина, наконец, компьютер — все это требует от человека особых качеств точности, самоконтроля, преобразования и управления информацией. Например, часы, собственно говоря, находятся не на руке, а в голове человека: какой смысл иметь самые точные часы, если человек не приучен приходить в назначенное время. Таким образом, размышляя о противоположности человека и животного нельзя ограничиться абстрактными философско-теологическими и биологическими дихотомиями. На самом деле в культуре произошли существенные сдвиги, изменившие традиционные границы. Так биология занимающаяся описанием жизни популяций животных установила наличие у них кооперации, дифференциации, коммуникации, а также практического интеллекта, которые прежде приписывались только человеку. Наоборот, историки и культурологи отмечают важную роль биологических факторов даже в современном обществе. Историей правит не только разум, но и «основной инстинкт» и поэтому для понимания исторических событий приходится учитывать страсти и аффекты, желания и влечения, определяющие поведение людей. Не менее ошеломляющими являются открытия микробиологии и генной инженерии, в корне изменившие традиционные представления о сохранении рода и воспроизводстве человека. Обычно полагают, что здоровый ребенок рождается у физически здоровых родителей. Однако, наблюдение за цепью поколений обнаруживает непрерывные мутации и раскрывает еще одного невидимого участника процесса зарождения — микроба. Научные открытия и теоретические дискуссии сопровождаются важными переоценками места и роли животных на уровне повседневного сознания. Уменьшение сектора дикой неокультуренной природы, уничтожение опасных животных привели к тому, что животное не воспринимается как нечто низкое и злое и уже не может служить символом низости самого человека. Однако учитывая положительное значение экологической парадигмы, воспитывающей любовь к живому, нельзя забывать о необходимости различения животного и человеческого, природного и культурного и контроля за воздействиями разного рода вирусов и микробов на человеческую популяцию. Истребление крупных хищников еще вовсе не означает, что человек раз и навсегда завоевал обширную экологическую нишу. При всех своих завоеваниях и достижениях он продолжает оставаться весьма уязвимым организмом, продолжающим вести борьбу за выживание и должен сохранять в себе способность удерживать и расширять сферу своего обитания. Другое дело, что формы выживания и сохранения должны изменяться. Человек привык бороться с природой и крупными хищниками. Отсюда выработался взгляд на эволюцию как борьбу за существование и естественный отбор. Однако эта модель — отражение скорее человеческого, чем животного сообщества. В мире животных и людей существуют, как показал оригинальный русский философ Кропоткин, взаимная помощь, поддержка, кооперация. Такой синергетический подход является чрезвычайно важным для сохранения и выживания человека. Он привык бороться с природой и рассматривает микроорганизмы и вирусы по аналогии с крупными хищниками. Они вызывают у него столь же сильный страх. Но человек выжил благодаря не только уничтожению, но и одомашниванию животных. Так и сегодня одной из важнейших задач цивилизации является превращение неуправляемых микроорганизмов в своих союзников. 1.2 Духовное и телесноеПредставления о телесном и духовном претерпели в истории культуры значительную трансформацию. Античность, оставившая в наследство искусство заботы о себе, высоко ценила здоровое и красивое человеческое тело, ставшее не природным, а культурным, наделенным общественно значимыми символами. Внешность , манеры, жесты, одежда — все это свидетельствовало о происхождении и положении человека и выражало его отношение к системе общественного порядка. Древние общества вообще придавали значение не столько тому, что думает или переживает человек, сколько тому как он себя ведет. Средневековье, напротив, чрезмерно интенсифицировало дух и культивировало не столько заботу о теле, сколько заботу о душе, в рамках которой вырабатывалась сложная психотехника сдерживания аффектов и влечений. В новых общественных условиях все более важным становились желания, намерения и мысли человека и поэтому контроль за страстями души становился серьезной общественной проблемой. Её решение взяла на себя религия, эффективно использовавшая для этого процедуры покаяния, действующие на основе тщательных классификаций грехов. В Новое время основной антропологической константой сделался разум, способствующий росту самодисциплины, сдержанности, предусмотрительности и дальновидности людей. В классической философии человек считался хозяином собственного Я, способным управлять душевными страстями и телесными желаниями на основе разума. Вместе с тем множество непроизвольных действий, непонятных фобий и неврозов свидетельствовали о том, что поступки человека определяются не только рациональными общественными нормами, но и бессознательными аффектами, влечениями и желаниями, которые по причине их не моральности вытесняются из сознания, но остаются при этом сильнодействующими мотивами поведения и вызывают либо осуждаемые общественной моралью проступки ,либо в случае подавления этих желаний к сильнейшим нервным расстройствам. Критика метафизики разума и реабилитация бессознательного Фрейдом может сравниться с коперниканской революцией, превратившей Землю из центра Вселенной в рядовую планету Солнечной системы. Архипелаг бессознательного, исследованием которого занимался Фрейд, оказался обширным, и весьма своеобразным. Для его изучения оказались малопригодными классические методы рефлексии. Они были трансформированы или заменены психоанализом. Однако у Фрейда еще сохранились многие устаревшие моральные оценки бессознательного как сосредоточия всего порочного и аморального. К. Юнг попытался освободиться от давления этих догм и развил концепцию «архетипов» коллективного бессознательного, которые, по его мнению, выполняют роль носителей культурной энергии и способствуют единству мысли, чувства и дела. Речь идет об очень сложной проблеме подавления и запрещения унаследованных от прошлого инстинктов и сохранении при этом исходной психической энергии желаний, которая должна использоваться или, как говорит психоанализ, «сублимироваться» в культурном творчестве. Жизнеспособность общества во многом определяется телесным и духовным здоровьем его граждан. С одной стороны оно заинтересовано во всестороннем развитии и удовлетворении потребностей и желаний, а с другой, стремится преобразовать их для приведения в соответствие с возможностями политики и экономики. Сегодня на это обращают явно недостаточное внимание, что вызвано устаревшим пониманием власти как формы запрещения, репрессии и обмана. Это «критико-идеологическое представление не соответствует действительности, так как власть не только подавляет, но и интенсифицирует искусственные телесные желания и уже не просто обманывает людей, а делает их такими, какими нужно. Возникает вопрос: как же возможно изменение тела? Разве оно не является природной данностью, а его потребности естественными и неизменными? Разумеется тело растет, формируется, стареет и умирает как вегетативная система, неподвластная указаниями разума. Однако еще с древности осуществляется всесторонняя культивация тела с целью приспособления человека для выполнения тех или иных общественных функций. Тела раба и господина, рыцаря и священника, ученого и рабочего значительно отличаются друг от друга и при этом не столько внешне, сколько внутренне по типу реакций, влечений, способности самоконтроля и самоуправления. Физические игры и танцы, раскраска и татуировка, выработка манер и жестов, контроль над аффектами — все это способствует управлению телом, его потребностями и влечениями. Цивилизация связана прежде всего с формированием особых дисциплинированных тел, на дрессуру которых любое общество затрачивало значительные усилия. Например, становление капитализма связано не только с интеллектуальными или техническими открытиями, но и с преобразованием рыцаря и крестьянина в буржуа и рабочего. Для этого потребовалось создание специальных дисциплинарных пространств, в рамках которых происходила замена прежней системы стимулов и реакций на новые желания и стремления. Учитывая опыт культуры, создающей искусственные, символические общественно необходимые тела, философия должна обратить пристальное внимание на историю телесности. Хотя сегодня общество не прибегает к пыткам и наказаниям с целью дисциплинарного воздействия, тем не менее нельзя сказать, что тело «приватизировано» и является так сказать личной собственностью человека, вольного испытывать и удовлетворять любые желания. На самом деле семья и школа, литература и медицина в форме разного рода моделей и рекомендаций здорового и красивого образа жизни способствуют самоконтролю и самодисциплине в отношении тела. Наблюдая широкомасштабное техническое освоение природы, человечество не заметило появления не менее впечатляющих технологий преобразующих внутреннюю природу человека и прежде всего систему его телесных импульсов и желаний. Традиционные практики дрессуры и дисциплины тела, включающие не только телесные наказания, но и систему физических упражнений, диету, танцы, практические навыки, оказались недостаточными в современной цивилизации. Во-первых, повысились требования к точности, предусмотрительности и расчетливости: современный человек по некоторым параметрам превосходит своим терпением христианских аскетов. Во-вторых, современное производство искусственных продуктов предполагает искусственные потребности: человек должен любить общество, в котором он живет, принимать духовные и материальные ценности, которые производятся системой. В-третьих, общественный порядок, реализующийся не как внешнее принуждение, а как самодисциплина и ответственность, опирается на сложную игру нормы и патологии, которая превосходит технику греха и покаяния и нередко оказывается слишком рискованной для человека о чем и свидетельствует рост психических заболеваний. Люди болеют не так, как животные и психические заболевания наиболее ярко свидетельствуют о том, что душевные аномалии имеют культурное происхождение. Это обстоятельство не всегда последовательно учитывалось в классическом психоанализе, представители которого, фиксируя противоречие культурных норм и телесных желаний, нередко натуралистически истолковывали последние. На самом деле «эдипов комплекс» вовсе не является чем-то врожденным, а складывается в буржуазном обществе с его новыми дисциплинарными пространствами: отдельное жилье, школы с раздельными классами, гувернантки и педагоги, образы «папочки» и «мамочки» и т.п. Возникает вполне обоснованное подозрение, что «запретные» желания, описываемые психоаналитиками, не только имеют искусственное происхождение, но и намеренно интенсифицируются, чтобы эффективно управлять человеком. Втягивая человека в игру соблазна и морального осуждения, общество добивается послушания гораздо более эффективно, чем прямыми запретами. Если классическая философия считала разум господствующей и контролирующей аффекты инстанцией в человеке, то романтическая установка разрабатывала своеобразную «метафизику экстаза», согласно которой спонтанная чувственность ближе к природе, она в принципе не подлежит искажающему воздействию власти и стало быть выступает опорой истины и подлинного бытия. Понятие бессознательного как модус экстатического и внерационального, как выражение стратегии воли к жизни, которую сковывают знание и мораль, первоначально разрабатывалось в русле этой традиции. Даже Ницше, проявивший удивительную проницательность в разоблачении механизмов фабрикации телесных органов, необходимых для существования европейской цивилизации, выдвинувший проект культурной органологии, тем не менее не вполне освободился от идеализации своего Заратустры ибо мыслил его в дискурсе абсолютного и совершенного сверхчеловека, обитателя горних вершин. Фрейд, казалось, освободился от метафизических установок и естественнонаучным образом приступил к изучению архипелага бессознательного. При этом главной его мыслью представляется подход к нему как к энергетическому базису, рациональное использование и расходование которого должно быть изучено и поставлено под контроль. Этим подходом определяются функции понятий желания и либидо, которые не исчерпываются, как думали некоторые исследователи психоанализа, возрождением понятия природы. В нём можно выделить два разных полюса: экспликацию динамики желания, включая цель и объект, исполняемый и отсутствующий; понимание либидо как первичного влечениями в работе «По ту сторону принципа удовольствия», где этот процесс исследуется в двух режимах: эроса и танатоса. Изначальная энергия рассекается на два потока, задающих психику, телесность и их отдельные органы. Наиболее интересной аналогией выглядит характеристика этих влечений как бесконечного повторяющегося процесса, имеющего кибернетический, т.е. стохастический характер. Бесконечное повторение при условии отсутствия единства танатоса и эроса указывает на нечто иное, а именно на то, что наслаждение — это прежде всего энергетический процесс. Именно в этом состоит своеобразие фрейдовского подхода к удовольствию, которое обычно раскрывается как чувство связанное с потреблением, созерцанием, пониманием, моральным удовлетворением и т.п. Желание выступает как либидо, как производительная сила способная к разнообразным превращениям и изменениям в самых неожиданных формах, и как энергия, канализируемая и используемая в различных системах для производства необходимых аффектов, т.е. превращаемая в нечто иное. Эта сторона желания описана Фрейдом при разъяснении принципа константности, соединяющего эрос и реальность. Именно здесь ярче всего проявляется сходство с Марксом, который использовал понятие рабочей силы в качестве основания общественной системы. Как и эрос она подчинена своему принципу константности, который реализуется в законе стоимости, обеспечивающем обмениваемость разнообразных продуктов труда. Другой режим энергии присущ либидо, которое, как кажется, не регулируется и не контролируется в рамках общественной системы труда или дискурса ибо это энергия смерти и разрушения. Но фактически эта энергия оказывается столь же позитивной как и та, что циркулирует по сетям порядка и используется для воспроизводства, но отличается лишь чрезмерностью и поэтому тематизируется Фрейдом не как биологические регулярные ритмы, а как «химические» реакции, имеющие взрывной характер вызывающие страдание, и в этом по своим последствиям подобным «кризисам» Маркса. Таким образом нельзя считать, что Фрейда интересовал некий невыразимый или запретный предмет или содержание мечтаний. Для него самым важным было изучение преобразования энергии желания в разнообразных формах манифестируемого содержания от описания сновидений до научного и художественного творчества. В этом и проявляются границы психоаналитического проекта, который требует дополнения смысловыми интерпретациями. «Но,- как отметил П.Рикер,- общую структуру, в которую можно было бы вписать фрейдовскую метапсихологию, наряду с чуждыми психоанализу герменевтиками, нужно создавать почти заново» (Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 222). Фрейдовский регрессивный подход, выявляющий в культурных феноменах следы архаичных желаний, является выражением попыток разоблачения сознания, начатых Марксом и Ницше. Классическим теориям культурного творчества, ориентированным на раскрытие роли высших ценностей, они противопоставили «генеалогический» и «социологический» методы редукции сознания к фундаментальным практикам труда и власти. Вместе с тем редукция не исключает проекции: сила овладевающая справедливостью в форме дискурса оправдания трансформируется из чистого насилия, аргументом которого является смерть, в право, которое хотя и остается правом сильного, вместе с тем затормаживает и ограничивает проявление инстинкта агрессии. То же самое можно сказать и относительно морали. Ницше разоблачал ее как способ выживания слабых и завистливых людей, Фрейд видел в ней ограничитель исходных инстинктов эроса и танатоса и считал ее источником навязчивый невроз. Воля к власти угрожает существованию и поэтому для ее обуздания необходимо культивирование чувства виновности, но последнее делает индивида несчастным и неудовлетворенным. Так противоречие основных инстинктов переходит на высших фазах развития в другие конфликты, которые в частности и задают динамику культуры. Поэтому психоаналитическая интерпретация художественного творчества должна быть дополнена изучением тех новых проблем, которые вызваны цивилизацией. Сети порядка, полиморфная техника власти делают механизмы сублимации исходной энергии все более тонкими и опосредованными. В этих условиях герменевтическая интерпретация и деконструкция, соединенные с критической рефлексией, выступающей по существу как метагерменевтика, позволяют не только эмансипировать человека от иллюзий и инфантильных желаний, а также от давления дисциплинарных пространств общества, но и контролировать стратегические ориентации, ценности структуры различия и дифференциации, определяющие цели, потребности, желания, вкусы и идеалы. В ходе истории формируются различные типы телесности и каждый общественный уклад вносит свою лепту в общецивилизационный процесс контроля и управления телом. Оно, таким образом, не может рассматриваться как природная данность или неизменная субстанция. В современной цивилизации наблюдается особенно интенсивный процесс производства новых и экзотических форм телесности, который радикализируется искусством, кино, рекламой, фотографией, компьютерной техникой. Поверхность тела заполняется все новыми знаками и символами, которые производятся масс медиа и читаются людьми. Различия «плохого» и «хорошего», «красивого» и «некрасивого», «нормального» и «аномального», задаваемые образцами рекламной продукции и используемые для формирования желания в производимых товарах, интенсивно преобразуют «естественное» человеческое тело. В этой связи философия, которая традиционно строилась как критика познавательных заблуждений и идеологических предрассудков, должна обратиться к изучению телесных практик современного общества и тем самым способствовать эмансипации людей. Вопрос 2. Результаты теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» (в адаптации Н.В. Паниной) и их анализ  Список использованных источников 1. Ричард, Темплар Правила самоорганизации: как все успевать, не напрягаясь / Темплар Ричард ; перевод Е. Милицкая ; под редакцией П. Суворовой. — 2-е изд. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-91671-187-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86827.html 2. Сапогова Е.Е. Территория взрослости [Электронный ресурс] : горизонты саморазвития во взрослом возрасте / Е.Е. Сапогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2016. — 312 c. — 978-5-98563-359-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54350.html 6.2 3. Милорадова, Н. Г. Психология саморазвития и самоорганизации в условиях учебно-профессиональной деятельности : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / Н. Г. Милорадова, А. Д. Ишков. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 109 c. — ISBN 978-5-7264-1340-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54678.html 4. Иванова, И. В. Творческое саморазвитие личности в детских объединениях : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью / И. В. Иванова. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57635.html |