контрольная работа. Контрольная работа по учебному курсу Геодезия 2 Вариант 13 Студент (И. О. Фамилия)

Скачать 0.8 Mb. Скачать 0.8 Mb.

|

1 2 М  ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» Архитектурно-строительный институт Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по учебному курсу «Геодезия 2» Вариант 13

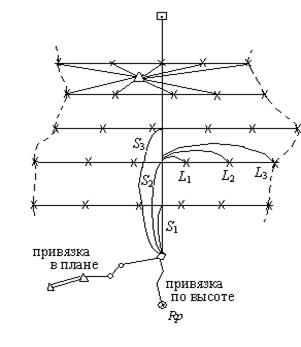

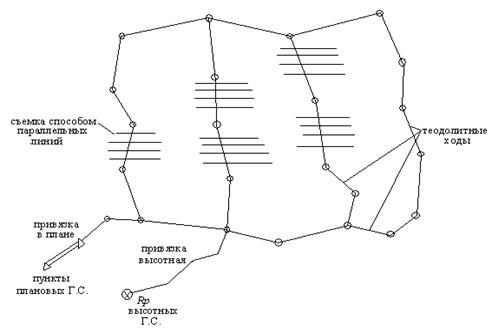

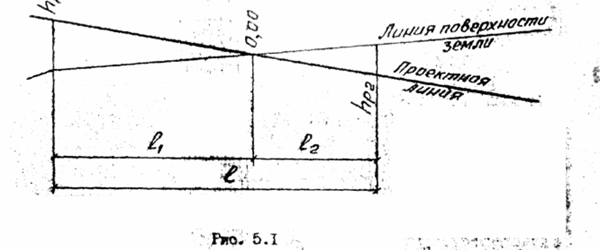

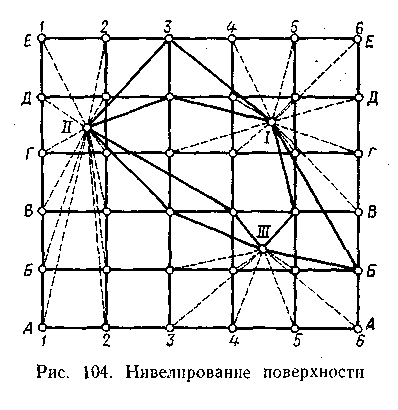

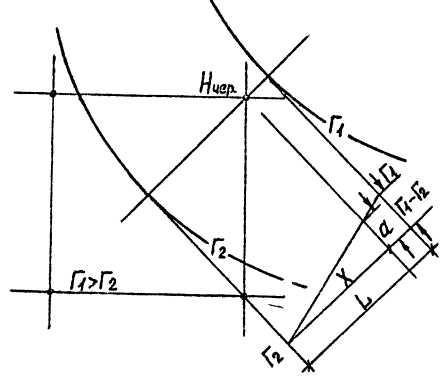

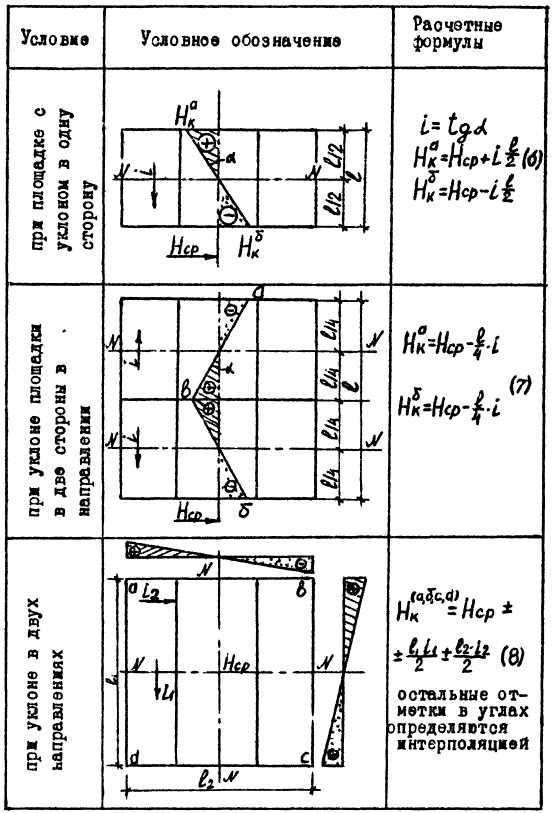

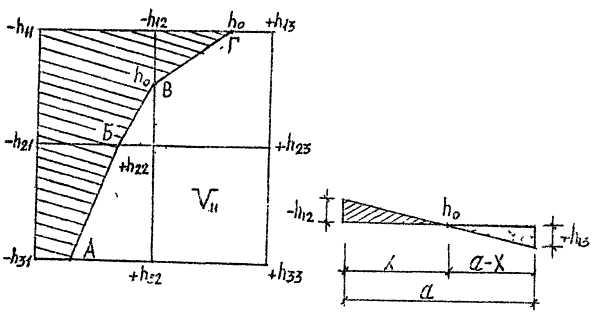

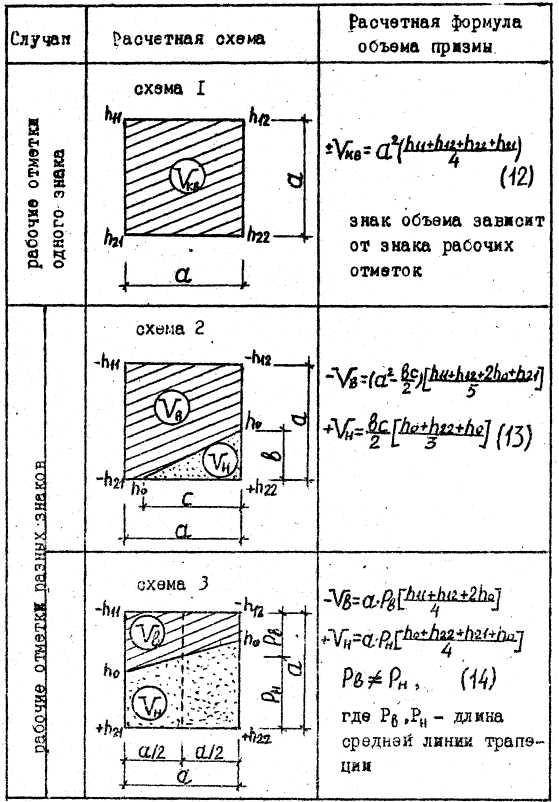

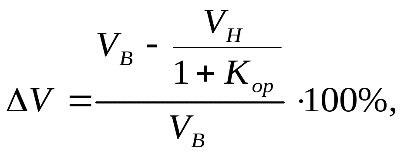

Тольятти 2021 Вариант № 13 1 В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам? Проверка результатов полевых измерений. Вычисление координат Х и У вершин квадратов и исходной отметки по результатам измерений в «привязочных» теодолитном и нивелирном ходах. Вычисление превышений замкнутого нивелирного хода. Уравновешивание и вычисление отметок связующих точек. Вычисление горизонтов инструмента на каждой станции и отметок всех вершин квадратов. Нанесение по вычисленным координатам вершин квадратов на план. Выписывают на план отметки всех вершин квадратов. Построение ситуации на плане в соответствии с результатами съемки, данными на схеме. Интерполирование и построение горизонталей. Оформление плана в условных знаках. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов Способ параллельных линий  Рисунок 6. Схема нивелирования по параллельным линиям Этот способ съемки местности применяют преимущественно на закрытой местности со слабовыраженными формами рельефа. Используют этот способ главным образом при съемке трасс линейных сооружений. Однако он может быть применен и в других случаях. Суть его состоит в том, что по участку съемки, преимущественно по середине участка прокладывается магистраль, а к ней через определенные расстояния строят с помощью теодолита перпендикуляры. Магистраль с перпендикулярами определяет плановое положение съемочных точек, т.е. она является съемочным обоснованием. Магистраль привязывают к пунктам плановых и высотных геодезических сетей. Измеряют расстояния S1, S2, S3 и т.д. от начала магистрали до основания перпендикуляров. А по перпендикулярам измеряют расстояния L1, L2, L3 и т.д. Результаты измерений записывают на схему (абрис) нивелирования. Методом геометрического нивелирования от реперов высотных сетей прокладывают нивелирный ход. Определяют отметки всех оснований перпендикуляров. Нивелируют все рельефные точки, т.е. передают отметки с оснований перпендикуляров на все точки рельефа, отмеченные на перпендикулярах. Длина перпендикуляров зависит от масштаба съемки и характера рельефа. Чем крупнее масштаб съемки и чем круче скат, тем меньше длины поперечников. В масштабе съемки 1:500 длина перпендикуляров допускается не более 300 м. Однако, если концы связать перемычками, т.е. сделать промеры между концами перпендикуляров, то их длина может быть увеличена до 500 метров. Способ полигонов  Рисунок 7 - Схема нивелирования по полигонам Способ полигонов наиболее универсален. Он может применяться на любой местности – открытой и закрытой. Однако предпочтительнее его использовать на местности с хорошо выраженными формами рельефа. На участке строят сеть теодолитных ходов, образующих замкнутые полигоны. Теодолитные ходы прокладывают преимущественно по водораздельным и водосливным линиям. К сторонам теодолитных ходов строятся перпендикуляры – поперечники, на которых отмечают характерные точки рельефа. Сеть теодолитных ходов с поперечниками определяет плановое положение съемочных точек и является плановым съемочным обоснованием. Координаты точек определяют от пунктов плановых сетей. Высотное съемочное обоснование создается проложением нивелирных ходов от реперов высотных сетей по всем сторонам теодолитных ходов. Выполняют нивелирование всех характерных точек рельефа, съемку ситуации, привязку к пунктам и реперам ГГС или к сетям сгущения. Общие сведения о вертикальной планировке Проект вертикальной планировки решает задачи по преобразованию рельефа застраиваемой территории для подготовки её к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Вертикальная планировка обеспечивает: Высотное решение площадей, улиц, проездов; Высотное размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; Возможность стока ливневых вод и канализации. Проект вертикальной планировки составляют по данным топографического плана масштаба 1:500 или 1:1000. Первоначально предлагается проектное решение по осям проектируемых проездов в виде проектных уклонов и отметок точек пересечения осей и перегибов проектного профиля. Показывают расстояния между точками пересечения осей перегибов проектного профиля. Показывается расстояние между точками пересечения осей и перегибов профиля, уклоны и направление стока воды. Проекты продольных и поперечных профилей улиц составляют в масштабе 1:100, 1:200, 1:500. Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими горизонтальными наклонными плоскостями, задают, как правило, проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками. Высота сечения проектных горизонталей 0,1-0,5 метра принимается в зависимости от характера естественного рельефа. На проекте вертикальной планировки указывают абсолютные отметки чистого пола первого этажа (принимаемого за ± «0» в процессе его строительства). Показывают проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений. После составления проекта вертикальной планировки составляют картограмму земляных масс. Картограмма представляет собой чертеж в виде сетки квадратов со стороной 5,10,20 метров – в зависимости от масштаба плана и требуемой точности подсчёта объемов земляных масс. Могут быть использованы также и материалы съемок. Разность между проектными и фактическими отметками показывает величину насыпей и выемок в каждой вершине квадрата. Эти разности названы рабочими отметками. При проектировании вертикальной планировки необходимо выдержать технические требования – допустимые уклоны на проездах улицах, обеспечение стока вод и другие требования, затраты труда и средств сделать минимальными, т.е. чтобы грунт не вывозился с территории планировки при выемках и минимально не ввозился для засыпок. Например, при проектировании горизонтальных площадок (поле, стадион) проектируемую отметку горизонтальной площадки определяют как среднюю из средних отметок по каждому квадрату. В общем виде формула выглядит так: где Рабочие отметки: Знак «+» рабочих отметок означает насыпь, знак «- » - выемку. Линии пересечения проектной горизонтали и площадки с топографической поверхностью участка называется линией нулевых работ. Другими словами – определение линии нулевых работ начинают с определения точек нулевых работ по тем сторонам квадратов, рабочие отметки вершин которых имеют противоположные знаки. Объемы насыпей и выемок – объемы земляных масс – подсчитывают по формулам объемов призм, пирамид. Затем суммируют полученные объемы насыпей и выемок и получают общий объем земляных масс для насыпей и выемок. Отношение разности в объемах насыпей и выемок к среднему из них объему называется балансом земляных масс. Баланс земляных масс задается, как правило, в процентах. 2. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки? Основными исходными данными для проектирования продольного профиля служат отметки поверхности земли по оси дороги, результаты анализа факторов, влияющих на положение проектной линии, допустимый продольный уклон, наименьшие радиусы выпуклых и вогнутых кривых. Построение продольного профиля участка проектируемой дороги производят по двум вариантам в следующей последовательности. На миллиметровой бумаге вычерчивают сетку продольного профиля согласно ГОСТ Р 21.1701-97. По вариантам трассы определяют высотное положение каждого пикета и плюсовой точки. Плюсовыми точками могут быть границы болот, оврагов, лесов, оси пересекаемых дорог, места резкого изменения рельефа и т.п. Отметки поверхности земли определяют интерполяцией соседних горизонталей с точностью до 1 см. В продольном профиле отметки пикетов и плюсовых точек соединяют линией, характеризующей поверхность земли по оси дороги. Ниже на расстоянии 2 см параллельно линии поверхности земли проводят линию грунтового профиля. Грунтовый профиль составляют по данным грунтово-геологического разреза. В начале и конце трассы откладывают выбранные руководящие рабочие отметки. Затем наносят на продольном профиле фиксированные и полуфиксированные контрольные точки. Нанесение проектной линии в значительной степени зависит от рельефа местности. В равнинной местности, естественные уклоны которой незначительны, положение проектной линии осуществляют по обертывающей линии в насыпях, придерживаясь при назначении её высоты руководящей отметки, а также прокладывая проектную линию через контрольные точки. В условиях холмистого, сильно пересеченного рельефа более целесообразно нанесение проектной линии по принципу секущей линии с примерным балансом грунтовых масс для смежных участков насыпей и выемок. При этом рекомендуется наносить проектную линию таким образом, чтобы площадь выемки на чертеже продольного профиля была примерно на 25-З0% меньше площади чередующейся с ней насыпи, тогда объемы выемки и насыпи будут примерно одинаковы. Необходимо также стремиться к взаимной увязке элементов плана и профиля. При этом следует избегать использования предельно допустимых норм на элементы плана и профиля. Наибольшая плавность продольного профиля достигается при проектировании его из вогнутых и выпуклых кривых непосредственно сопрягающихся друг с другом без промежуточных прямых вставок. Желательно добиваться равенства длин, совмещенных горизонтальных и вертикальных кривых, или превышения длины горизонтальной кривой над вертикальной на 200-300 м. Смещение вершин углов кривых в плане и профиле допустимо не более чем на 1/4 длины наименьшей из кривых. Желательно, чтобы количество переломов в плане и профиле было одинаковым. Во всех случаях, когда по условиям местности представляется технически возможным и экономически целесообразным, следует принимать: продольные уклоны не более 30‰, радиусы вертикальных выпуклых кривых не менее 70000 м, вогнутых не менее 8000 м, длину вертикальных выпуклых кривых не менее 300 м, вогнутых не менее 100 м. Обязательным требованием при проектировании продольного профиля является назначение мероприятий по обеспечению водоотвода во всех пониженных местах. Нормальный сток поверхностных вод на участках продольного профиля в выемках и невысоких насыпях достигается устройством боковых водоотводных канав (кюветов) с продольными уклонами по дну, равными уклону бровки земляного полотна, но не менее 3‰. Воду из боковых лотков (кюветов) отводят в сторону через каждые 500 м. Проектную линии в выемках следует наносить с уклоном не менее 5‰. Устройство горизонтальных участков в выемках не допускается. При трассировании по косогору с нагорной стороны необходимо предусматривать устройство нагорных канав для перехвата поверхностных вод, поступающих с прилегающей местности. Продольный водоотвод необходимо увязывать с отметками русел водотоков у искусственных сооружений или мест выпуска воды. После графического построения проектной линии продольного профиля вычисляют проектные отметки для всех пикетов и плюсовых точек, в том числе и для главных точек горизонтальных и вертикальных кривых. Проектные отметки точек на прямых вычисляют по формуле Hn =Hnp+id, где Hпр- известная проектная отметка предыдущей точки; i - проектный уклон; d - горизонтальное расстояние между точкой, в которой определяется отметка, и предыдущей. При известной отметке начала вертикальной кривой Ннк находят отметку вершины кривой Нвк НВк =HНК+h h =l2/2R знак «+» принимают при выпуклых кривых, знак «-» - при вогнутых. Расстояние от начала вертикальной кривой НК (точки сопряжения кривой с прямого уклона i) до ее вершины l =iR. Вычисленные проектные отметки записывают в продольный профиль в графу "Отметка бровки земляного полотна ". По этим отметкам наносят точки на продольный профиль. Если обнаруживается отклонение рассчитанной проектной линии от построенной графически, то в последнюю вносят исправления. Рабочие отметки вычисляют как разность проектных отметок и отметок земли. На участках перехода насыпи в выемку вычисляют положение точек нулевых работ.; На выемках рабочие отметки записывают под проектной линией, в насыпях - над ней. Над точками пересечений линии профиля поверхности земли с проектной линией профиля земляного полотна» называемыми точками нулевых работ, записывают рабочие отметки 0,00. Для контроля построения проектного профиля • следует все вычисленные проектные отметки наносить на проектную линии, проведенную ранее. Совпадение проектных отметок и проектной линии подтверждает правильность расчетов и графических построений. Вычисляют горизонтальные расстояния от точки нулевых работ до ближайших пикетов или плюсовых точек L1=hр1*l/hр1+hр2 L2=hр2*l/hр1+hр2 где, L1 и L2 - горизонтальным расстояния до точки нулевых работ от ближайших к ней задней и передней (Пикетных или плюсовых) точек профиля  hр1 и hр2 - рабочий отметки на этих же точках профиля; l - горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля. hр1 и hр2 - рабочий отметки на этих же точках профиля; l - горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля.Отметку точки нулевых работ вычислят1 по формуле для нахождения проектных отметок и записывают вдоль ординаты, опущенной из точки нулевых работ на линию условного горизонта. Слева к справа от этой ординаты над линией условного горизонта откладывают расстояния l1 и l2  3 Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой. Для подсчета объемов планировочных работ на план участка в горизонталях наносят планировочную сетку, которая делит участок на квадраты со стороной 25 (50) м. В углах планировочной сетки и контура сооружения выставляют черные отметки (отметки местности), которые определяют путем интерполирования, пользуясь планом участка, определенного заданием. Черные отметки в искомых точках определяются следующим образом (рисунок 1). Замеряется кратчайшее расстояние между горизонталями Г1 и Г2. Измеряется в принятом масштабе расстояние X до искомой точки. По методу подобия треугольников определяется превышение искомой точки Гx Черная отметка искомой точки Для этих же точек определяются отметки планировки, величина которых зависит от вида планировки (естественный уклон, заданный уклон). Чаще всего планировка осуществляется под заданный уклон в одном или двух направлениях. Для расчета планировочных отметок необходимо знать среднюю планировочную отметку площадки Нср, которая задается проектом (заданием) или рассчитывается из условия нулевого баланса грунта на площадке. Красные отметки определяются по формуле где l - расстояние от точки (линии), имеющей отметку до искомой точки (вершины квадрата) в направлении уклона; i - величина уклона площадки. Знак "плюс" применяется, когда искомая точка лежит выше точки, имеющей отметку Нср, а знак “минус" – наоборот. При проектировании уклонов площадки красные отметки планировки целесообразно определять методом "поворота" ее вокруг линии N-N с отметкой Нср (рисунок 3.1).  Рисунок 3.1 – Определение черных планировочных отметок в углах координатной сетки  Рисунок 3.2 – Определения красных планировочных отметок  Рисунок 3.3 – Схема определения мест прохождения линии нулевых работ В тех случаях, когда средняя планировочная отметка рассчитывается из условия нулевого баланса грунта на площадке, она обычно определяется при разбивке площадки на квадраты по формуле где n - количество квадратов, на которые разбита площадка. После определения черных и красных отметок осуществляют расчет рабочих планировочных отметок hp по формуле hp=Нкр-Нч , Если Нкр>Нч, то рабочие отметки имеют знак “плюс”, что соответствует устройству насыпи. При Нкр<Нчрабочие отметки имеют знак “минус”, что соответствует устройству выемки. На картограммах земляных работ отметки записываются в следующем порядке в углах квадратов: рабочая со своим знаком – слева, красная – справа сверху, черная – справа снизу. Граница между участками насыпи выемки грунта называется линией нулевых работ. Она проходит через точки на сторонах квадратов, где рабочие отметки равны нулю (Нч=Нср ). Эти точки на картограммах земляных работ соединяют отрезками прямых линий. Стороны квадратов, через которые проходит линия нулевых работ, имеют рабочие отметки разных знаков. Для расчета местоположения точек нулевых работ используют соотношение (рисунок 3.4) где x – расстояние от вершины квадрата с рабочей отметкой h12, от которой откладывается расстояние нулевой точки h0; a – длина стороны квадрата, м; h13 – рабочая отметка противоположной стороны квадрата, на которой определяется положение отметки.  Рисунок 3.4 – Расчет объемов работ при вертикальной планировке грунта Расчет объемов земляных масс при вертикальной планировке площадок осуществляется методом четырехугольных призм по расчетным формулам (12, 13, 14), приведенным на рисунке 3.4, для случаев, когда квадраты имеют рабочие отметки одного знака (схема 1) и разные знаки (схема 2 и 3). В приведенные формулы рабочие отметки ставятся по своей абсолютной величине, а знак всех рабочих отметок фигуры (квадрата или его части) определяет объемы к выемке или насыпи. Для упорядочения расчетов рекомендуется выполнять их в форме, приведенной в таблице 3.1. Каждому квадрату слева направо и сверху вниз присваивается номер, представленный на чертеже (в кружке). Для квадратов, разделенных линией нулевых работ, ставятся два номера: очередной и тот же, но со штрихом, например, 4 и 4’ соответственно для выемки и насыпи (рис. 4, схема 3). В тех случаях, когда объемы работ по вертикальной планировке рассчитываются под нулевой баланс грунта (VB=VH), необходимо проверить расхождение расчетных объемов выемки и насыпей, которое не должно превышать 5 % от объемов выемки:  В противном случае необходимо уточнить среднюю планировочную отметку, пользуясь соотношением где F - площадь планируемой площадки, и произвести повторный расчет объемов выемки и насыпей. После определения основных объемов следует определить объемы земляных работ в откосах площадки (рисунок 3.5). Крутизна откосов принимается в зависимости от типа грунтов по таблицам 1.1 и 2.2 приложения 1. Для угловых откосов объем земляных масс равен где m - крутизна откоса; h - рабочая отметка угла площадки.  Рисунок 3.5 – Определение земляных работ Исходные данные для вычисления отметок вершин квадратов и построения топографического плана: М 1:500 l = 20 м hср = 0,25 м    α0 = 120º00' i0 = 0,025 Вычисление горизонта прибора на I станции Вычисляют горизонт прибора на I станции, используя отметку репера №574 и отсчеты по красной и черной сторонам рейки, установленной на репере

Вычисление отметок всех вершин квадратов пронивелированных с I станции

Выполняют контроль взятия отсчетов на связующих точках Б2 и Б3 пронивелированых с двух станций:

где l – отсчет по рейке. Вершина квадрата Б3: 0461 мм + 5859 мм >1072 мм + 5245 мм 6320 мм > 6317 мм Разность составляет 3 мм. Допустимое расхождение составляет 5 мм. Вершина квадрата точка Б2: 0334 мм + 5732 мм = 0946 мм + 5120 мм 6066 мм = 6066 мм Вывод: контроль удовлетворяет требованиям, значит вершины квадратов: Б2 и Б3 можно использовать для вычисления горизонта прибора на II станции. Вычисление горизонта прибора на II станции Вычисляют горизонт прибора на II станции, используя вычисленные отметки связующих точек (вершин) Б2, Б3 и результаты нивелирования этих вершин на II станции: вершина Б3:

вершина Б2:

Вывод: средние значения ГП, полученные по результатам нивелирования вершин Б2 и Б3 принимают за окончательные и используют для вычисления отметок вершин квадратов, пронивелированных на станции II. Вычисление отметок всех вершин квадратов пронивелированных с II станции

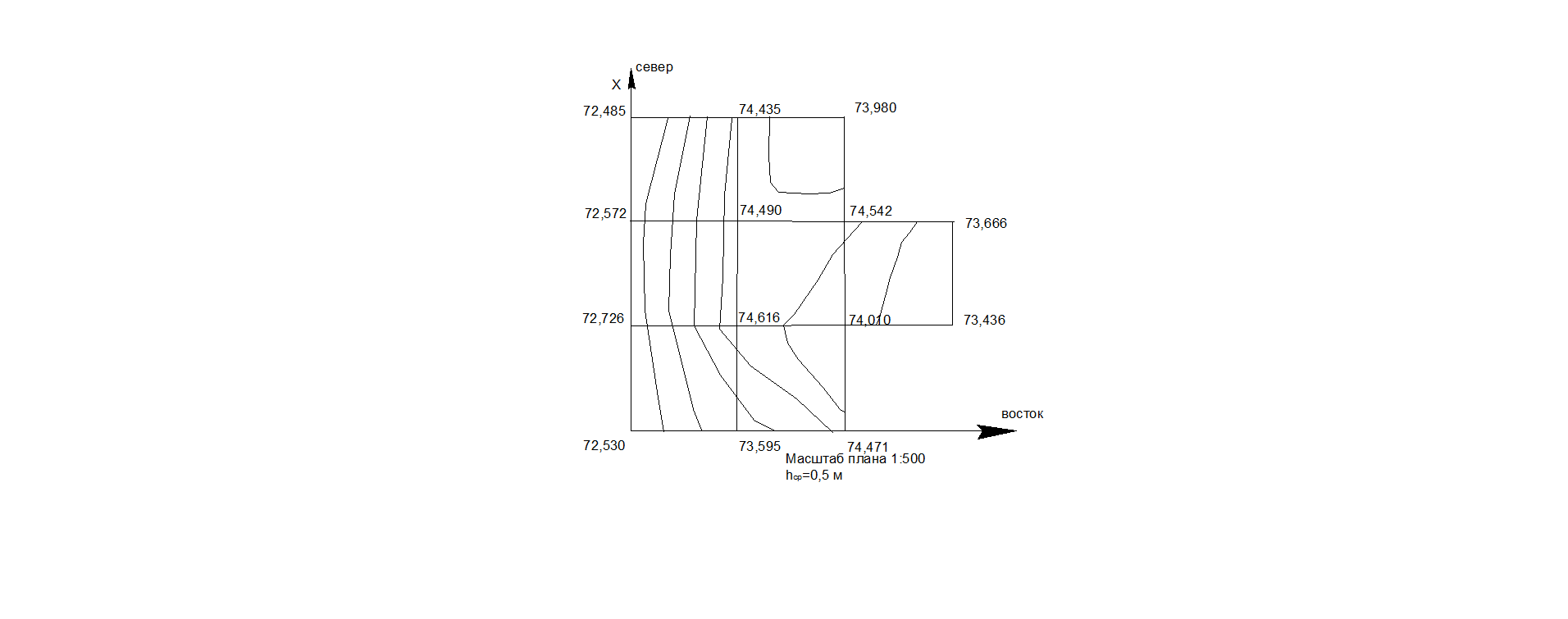

Построение топографического плана по результатам нивелирования строительной площадки Для построения топографического плана по результатам нивелирования поверхности строительной площадки вычерчивают сеть квадратов в масштабе М 1:500. Сторону А1–А4 ориентируют на север и принимают за ось абсцисс – Х, а сторону А1–В1 принимают за ось ординат – Y. В каждой вершине квадрата подписывают вычисленные отметки с точностью до 0,01 м. По всем сторонам квадратов и по диагоналям (направлениям скатов местности) выполняют интерполирование горизонталей.  Рис. 1.3. Топографический план строительной площадки. Вычисление проектной отметки горизонтальной площадки. Вычисляют проектную отметку горизонтальной площадки по формуле:

где Нmin – наименьшая из фактических отметок вершин квадратов, n – число квадратов. Для облегчения расчетов вводят в расчетную формулу понятие: условная отметка h. Вычисляют условную отметку для каждой вершины квадрата:

Согласно топографическому плану (рис. 1.3.) вычисляют: h1, h2, h3, h4 h1 – сумма отметок вершин квадратов, принадлежащих только одному квадрату;

h2 – сумма отметок вершин квадратов общих для двух смежных квадратов:

Полученную сумму h2 подставляют в формулу (2.1): h3 – сумма отметок вершин квадратов общих для трех смежных квадратов:

h3 = НВ2 + НВ3. Полученную сумму h3 подставляют в формулу (2.1): h4 – сумма отметок вершин, объединяющих четыре квадрата;

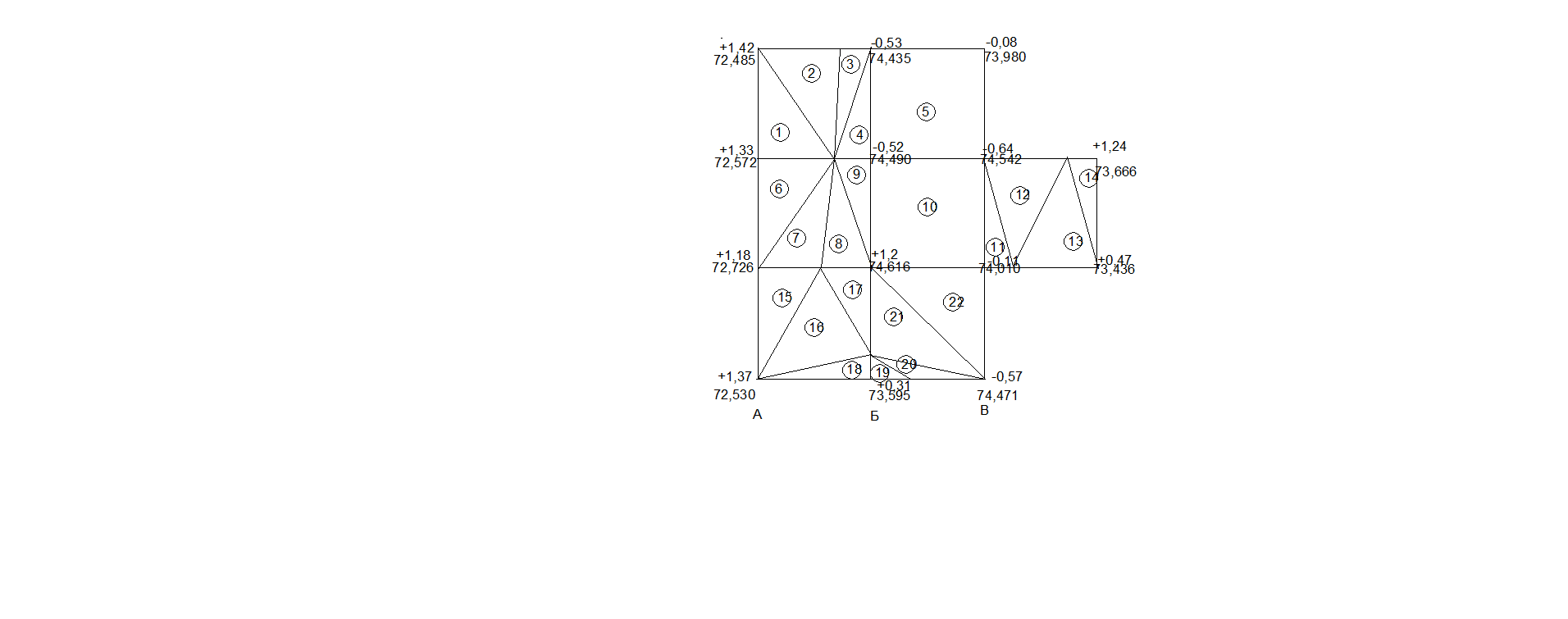

Полученную сумму h4 подставляют в формулу (2.1): h1 =72,530 + 72,485+ 73,980 + 73,436+73,666 +74,471=440,567 м. h2 = 74,435+73,595 + 72,726+ 72,572=293,327 м; h3= 74,010+ 74,542= 148,552 м; h4= 74,616+ 74,490= 149,106 м. Подставляют все полученные величины в формулу вычисления проектной отметки горизонтальной площадки (2.1):  Таким образом, проектная отметка горизонтальной площадки: Нпр.гор = 73,903 м. Вычисление рабочих отметок всех вершин квадратов Вычисляют рабочие отметки всех вершин квадратов, показывающих высоту насыпи (+) или глубину выемки (–) как разность проектной и фактических отметок по формуле:

Например, рабочую отметку вершины А4 вычисляют:

Правильность вычисления рабочих отметок контролируют по формуле:

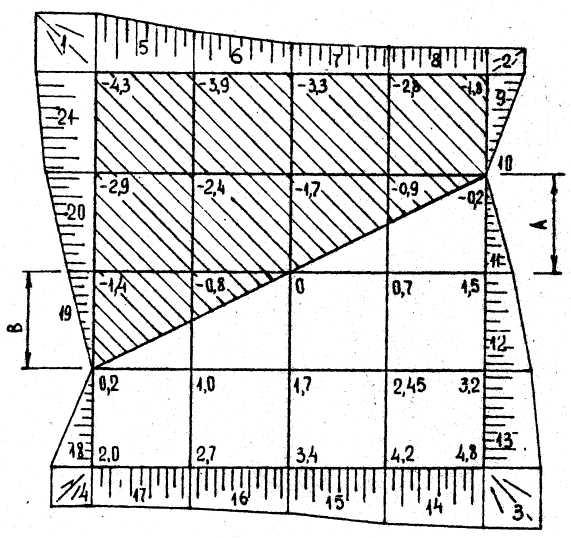

Вычисление положения точек нулевых работ Вычерчивают картограмму земляных работ. Картограмма земляных работ – это графический документ вертикальной планировки. Составляется на основе топографического плана строительной площадки. Для этого вычерчивают сеть квадратов и в каждой вершине подписывают фактические (черные) отметки и вычисленные рабочие отметки. Проектную отметку подписывают ниже картограммы.  Рис. 2.1. Картограмма земляных работ Нп.р = 73,903 м. Длина сторон квадрата 20 м. Вычисляют положение точек нулевых работ. Ноль работ – это точка пересечения фактической линии (линии Земли) и проектной линии. Определение положения точек нулевых работ проводят между смежными рабочими отметками сторон квадратов, имеющими разные знаки. Положение точек нулевых работ определяют аналитическим способом по формуле:

Контроль вычислений: l1 + l2 = l где h2 – рабочая отметка выемки; h1 – рабочая отметка насыпи; l – длина стороны квадрата; l1 и l2 – расстояния, определяющие положение точек нулевых работ на стороне квадрата (рис. 2.2.).  Рис. 2.2. Определение положения точек нулевых работ Пример вычисления точки нулевых работ: Для стороны между вершинами А4–Б4 положение точки нулевых работ определяют:

Точка нулевых работ находится на расстоянии 15 м от вершины квадрата с рабочей отметкой + 1,42 м. Соединив точки нулевых работ прямыми линиями, получают линию нулевых работ. Объем земляных масс можно вычислить методом четырехгранных или трехгранных призм. Объем четырехгранной призмы определяют по формуле:

где  – средняя высота однородной призмы, вычисляют как среднюю арифметическую из рабочих отметок; S – площадь основания призмы. – средняя высота однородной призмы, вычисляют как среднюю арифметическую из рабочих отметок; S – площадь основания призмы.Объем трехгранной призмы определяют по формуле:

Объем пятигранных призм в смешанных квадратах можно вычислять как разность объемов четырехгранных и трехгранных призм. Вычисление объемов земляных масс насыпей и выемок выполняют для каждого квадрата или части его, используя вышеприведенные формулы. После вычисления объемов отдельных фигур находят общий объем насыпи и выемки. Контролем вычисления объемов земляных масс является примерное равенство объемов насыпи и выемки. Допускается расхождение в пределах до 5% от общего объема насыпи и выемки. При этом предпочтительно, чтобы объем выемки несколько превышал объем насыпи, это связано с уплотнением и потерями грунта при его отсыпке в насыпь. Пример вычисления объема земляных масс по данным рис. 2.1. приведен в таблице 2.1. Таблица 2.1 Ведомость вычисления объемов земляных масс

Вычисляют объемы выемок и насыпей:

Определяют абсолютную величину их разности:

Отношение V к общей сумме насыпей и выемок, выраженное в процентах, характеризует баланс земляных масс:

1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

,

, ,

, ,

, ,

, .

. ,

, ,

, .

. ,

, ,

, .

. ,

, .

. ,

, ,

, .

. ,

, .

. .

. ,

, .

. .

. ,

, .

.

,

, .

. .

. .

.