С и ЭАД практические. Практическая работа 1 Определение основных технических параметров проектированной автомобильной дороги

Скачать 328.29 Kb. Скачать 328.29 Kb.

|

|

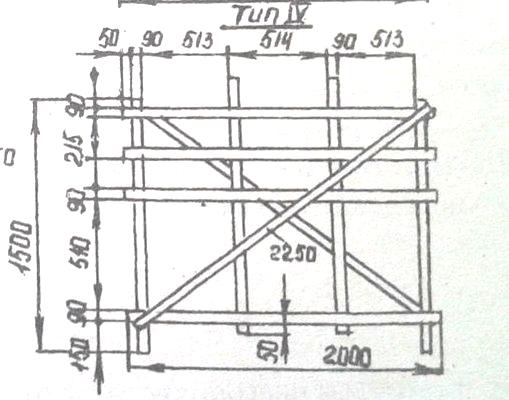

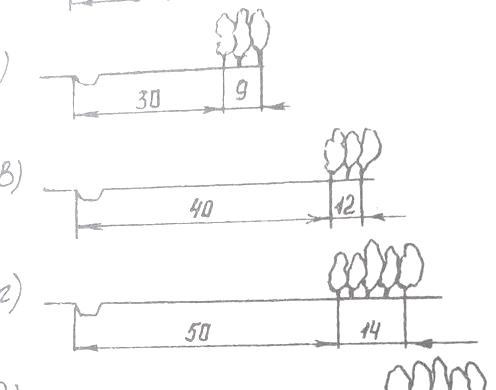

Практическая работа №1 Определение основных технических параметров проектированной автомобильной дороги Определение максимального продольного уклона Для заданной категории дороги называют расчётную скорость и определяют наибольший продольный уклон по следующей формуле:  (1.1) (1.1)где Дv – динамический фактор автомобиля, определяемый по специальным графикам; fv – коэффициент сопротивления качения, который определяется по следующей формуле:  , (1.2) , (1.2)где v – расчётная скорость согласно заданной категории дороги; f0 – коэффициент сопротивления качения при скорости 50км/ч, принимается равный 0,01. Определение величины максимального продольного уклона для заданной марки автомобиля целесообразно сводить в таблицу:

Исходные данные: III категория дороги, расчётная скорость 100км/ч; Определяем коэффициент сопротивления качению согласно формуле 1.2:  Значение динамических факторов автомобиля определяется согласно графикам. Для проектирования автомобильной дороги принимаеться продольный уклон 0,065.    Определение расчётного расстояния видимости Существует несколько схем определения расчётного расстояния видимости. Они сведены в 3 основные группы: По первой группе схем расчётное расстояние видимости определяется из условия остановки автомобиля перед возникшим препятствием на горизонтальном участке дороги. Эта схема применяется при определении расчётного расстояния видимости на пересечении и примыкании дорог в одном уровне. В этом случае расчётное расстояние видимости определяется как по главной, так и по второстепенной дороге по следующей формуле:  , (1.3) , (1.3)где  – время реакции водителя и включения тормозов, принимается равным 2 с; – время реакции водителя и включения тормозов, принимается равным 2 с; – коэффициент, учитывающий эффективность срабатывания тормозов, для легковых автомобилей – 1,2; – коэффициент, учитывающий эффективность срабатывания тормозов, для легковых автомобилей – 1,2;  – коэффициент продольного сцепления, который зависит от состояния дорожного покрытия; – коэффициент продольного сцепления, который зависит от состояния дорожного покрытия; – продольный уклон дороги; – продольный уклон дороги; – расстояние безопасности, принимается от 5 до 10 м. – расстояние безопасности, принимается от 5 до 10 м.В моём случае расчётное расстояние видимости:  Вторая группа схем предусматривает определение расчётного расстояния видимости из условия встречного движения двух автомобилей:  В моём случае расчётное расстояние видимости:  Расчётное расстояние видимости по третьей группе схем определяется из условия возможности объезда препятствия или обгона впереди идущего автомобиля с выездом на полосу встречного движения:  где  – длина автомобиля; – длина автомобиля; На практике проектирования наибольшее часто для определения расчетного расстояния видимости принимается первая и вторая группа схем, а третья – в основном при разработке мероприятий по организации движения и безопасности движения. Определение радиусов вертикальных кривых Определение радиусов вертикальных кривых описывается по квадратичной параболе вида:  где  - радиус кривизны в начале координат, расположенном в вершине вертикальной кривой. - радиус кривизны в начале координат, расположенном в вершине вертикальной кривой.Минимальные радиусы вертикальных кривых определяется: выпуклых из условий видимости поверхности дорожного покрытия:  где S – расчетное расстояние видимости; d – возвышение глаза водителя легкового автомобиля над поверхностью проезжей части, d=1.2; По первой группе схем Rmin=8444 м. вогнутых из условий ограничения величины центробежной силы. За критерий расчета принимается самочувствие пассажира и перегрузки ресоров:  где В – допустимое центробежное ускорение автомобиля (от 0,5 до 0,7м/с) В моём случае:  Рекомендуется радиусы вертикальных кривых определять : выпуклых из условий видимости встречного движения автомобиля:  вогнутых из условий видимости проезжей части в ночное время:  где S – расчетное расстояние видимости, определяемое по первой группе схем;  - возвышение центра фары легкового автомобиля над поверхностью проезжей части, принимается равным 0,75м; - возвышение центра фары легкового автомобиля над поверхностью проезжей части, принимается равным 0,75м; - угол рассеивания пучка света от фар, принимается равным 2 - угол рассеивания пучка света от фар, принимается равным 2 . . Определение радиуса кривых в плане Минимально допустимый радиус кривой в плане определяется по формуле:  где  – расчетная скорость; – расчетная скорость; - коэффициент поперечной силы; - коэффициент поперечной силы; - поперечный уклон проезжей части в долях единицы, применяется для виража односкатного «+», а для двухскатного – «-». - поперечный уклон проезжей части в долях единицы, применяется для виража односкатного «+», а для двухскатного – «-».Коэффициент поперечной силы определяется по формуле:  iдля односк.виража=0,03; iдля двухск.виража=0,02.    Определение ширины проезжей части Количество полос движения принимается в соответствии с установленной категорией дороги, а ширину полос можно определить:  где  - ширина кузова автомобиля, - ширина кузова автомобиля,   – ширина колеи автомобиля, – ширина колеи автомобиля,   - зазор безопасностимежду кузовами автомобиля. Он определяется по формуле: - зазор безопасностимежду кузовами автомобиля. Он определяется по формуле:  - ширина предохранительной полосы : - ширина предохранительной полосы : Рассчитаем ширину проезжей части для ВАЗ:    Ширина проезжей части: 3,375 м. Практическая работа №2 Проектирование закругления симметричными переходными кривыми  НЗ – начало закругления; НКК – начало круговой кривой; ККК – конец круговой кривой; КЗ – конец закругления; К – кривая; Т – тангенс; ВУП – вершина угла поворота; Б – биссектриса. Проектирование плана закругления ведут в следующей последовательности: Определяют пикетажное положение вершины угла; Транспортиром определяют вершину угла поворота; По величине угла этого поворота и по принятому радиусу определяют (К), биссектрису (Б), тангенс (Т), домер (Д). При L=45  ; R=1000 м; ; R=1000 м;Т=414,21 м; К=785,4 м; Д=43,3 м; Б=82,39 м. В зависимости от радиуса определяем длину переходной кривой L, величину угла, добавочный тангенс (сдвижка кривой относительно по оси Х (t), и сдвижку по оси У (р)). При R=1000 м, категории – 3; L=120 м; 2B=6  52’; 52’;t=59,99 м; p=0,6 м. Проверим возможность разбивки переходной кривой, т.е. соблюдается ли условие α≥2β. Если условие не соблюдается, то необходимо радиус круговой кривой увеличить. Определяем длину сокращённой, основной круговой кривой, т.е.части круговой кривой. Эту величину можно определять по таблицам в зависимости от угла и радиуса или по формуле:  где  - радиус; - радиус; Расчёт:   Определим полную длину закругления:   Определяем домер:   Определяем пикетажное расстояние основных точек закругления: начало круговой кривой; начало закругления; конец круговой кривой; конец закругления.     Расчёт (  ): ):    Практическая работа №3 Летнее содержание дорог Работы по содержанию дорог в летнее время заключаются в поддержании чистоты на проезжей части и тротуаров, а также в проведении мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожных одежд, обеспечение нормальных условий их эксплуатации и повышение безопасности движения транспортных средств. Источниками загрязнения являются пыль и мусор, приносимые ветром, а также грязь, заносимая колёсами автомобиля. Уборка проезжей части и тротуаров предусматривает две цели: улучшить санитарно – гигиенические условия; повысить транспортно – экспедиционные качества автомобильных дорог. Летняя уборка улиц включает две операции: мойку и подметание. Данные для расчёта: площадь проезжей части и тротуаров, 2200 тыс.м2; расстояние от метки заполнения цистерны до места работы, 4 км; группа улицы, 1 группа; фактическая засоренность участка, 30 г/м. Мойка дорожных покрытий Мойка дорожных покрытий как правило производиться с 23:00 до 7:00, а с 7:00 до 23:00 по мере необходимости. Мойка проездов выполняется одной машиной. Сначала промывается одна сторона, а затем другая. Улицы, с шириной проезжей части больше 12 м, промываются колонной промывочных машин. Первая машина начинает мойку по оси проезда, остальные идут уступом друг за другом с интервалом 10 – 20 м. Причём политая полоса передней машины должна перекрываться следующей поливочной машиной от 0,70 м до 1,00 м. Мойка городских проездов завершается промывкой лотков, в которых оседает тяжёлые частицы мусора. Пункты заправки машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых объектов (до 2 км) и на мойку дорожных покрытий с учётом лотков необходимо использовать средние нормы расхода воды (от 0,9 до 1,0 л/м2). Для более эффективного использования поливочно- моечных машин, участок дороги обычно разбивают на маршруты, придерживающихся следующих правил: мойку рекомендуется вести под уклон; эффективная ширина промываемой полосы при минимальном расходе воды составляет 6-7 мин; проезды шириной до 12м промываются одной машиной, более 12 м – колонной машин; масса поливо – моечных машин, заправленных водой, обычно превышает допустимую нагрузку на ось и при составлении рабочих маршрутов целесообразно предусмотреть, чтобы спуски и горизонтальные участки приходились начало маршрута, а подъёмы – на конец; при наличии улиц с односторонним движением, маршруты назначают в соответствии с движение транспорта. Для выполнения моечных работ необходимо определить потребное количество моечных машин, которое определяется по формуле:  где  - количество машин; - количество машин; - площадь проезжей части и тротуаров, подлежащих мойке; - площадь проезжей части и тротуаров, подлежащих мойке; - эксплуатационная производительность машин, 9,1 тыс.м2/ч; - эксплуатационная производительность машин, 9,1 тыс.м2/ч; – продолжительность работы машины, 7 ч. – продолжительность работы машины, 7 ч.Произведём расчёт:  Необходимое количество цистерн на мойку заданного маршрута выделяется:  где 6700 – средняя площадь проезжей части, промываемой одной цистерной. Произведём расчёт:  Подметание дорожных покрытий Данная операция осуществляется подметально – уборочной машиной (ПУМ) и выполняется в местах скопления мусора (лотках, в резервной зоне, и осевой части улицы). ПУМ работают в дневное время с 7:00 до 21:00 ч. Режим работы этих машин устанавливается в зависимости от интенсивности движения и засоренности проезжей части. Ширина засоренных полос в большинстве случаев не превышает ширину захвата уборочной машины, поэтому работа этих машин колоннами является исключением. Перед подметанием проезжей части должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков. Необходимое количество машин определяется по формуле:  где  - количество подметально – уборочных машин; - количество подметально – уборочных машин; - площадь проезжей части и тротуаров, подлежащих подметанию; - площадь проезжей части и тротуаров, подлежащих подметанию; – производительность одной машины, 20 тыс.м2/ч; – производительность одной машины, 20 тыс.м2/ч; – продолжительность работы машины в сутки; – продолжительность работы машины в сутки; - кратность подметания в течение суток, зависит от группы улиц и наличия уклонов, 0,5. - кратность подметания в течение суток, зависит от группы улиц и наличия уклонов, 0,5.Произведём расчёт:  Количество ездок машин определяется по формуле:  где Ф – фактическая засоренность участка;  – масса смёта, мусора, которую вмещает две контейнера ПУМ, грамм. – масса смёта, мусора, которую вмещает две контейнера ПУМ, грамм.Произведём расчёт:  Практическая работа №4 Разработка мер защиты дороги от снежных заносов Существует три способа защиты автодорог от снежных заносов: задержание переносимого снега на отступах дороги и образование снежных отложений на безопасном для дороги расстоянии; увеличение скорости снеговетрового потока с целью предотвратить снежные отложения на дорожном покрытии; полная изоляция дороги от снега с помощью специальных сооружений. Исходные данные: Объём снегоприноса,  65 м3/м; 65 м3/м;Высота снежного покрова, Н=1,5 м; Скорость ветра v=16 км/ч; Длина участка L=20 км. Устройство деревянных щитов В зависимости от объёма снегоприноса и скорости ветра применяется четире типа щитов с разреженной нижней частью: Высота 2 м – просветность нижней половины 60%, верхней 40 %; Высота 1,5 м – просветность нижней половины 60%, верхней 40 %; Высота 2 м – просветность нижней половины 70%, верхней 30 %; Высота 1,5 м – просветность нижней половины 70%, верхней 30 %; Щиты первого типа применяют в районе с объёмом снегоприноса более 100 м3/м и при скорости ветра более 20 м/с. Щиты второго типа применяют в районе с объёмом снегоприноса менее 100 м3/м и при скорости ветра более 20 м/с. Щиты третьего типа применяют в районе с объёмом снегоприноса более 100 м3/м и при скорости ветра менее 20 м/с. Щиты первого типа применяют в районе с объёмом снегоприноса менее 100 м3/м и при скорости ветра менее 20 м/с. Щиты ставят в 2-3 и более рядов. Необходимое количество рядов можно определить по формуле:  где  – коэффициент наполнения снега у наружных рядов многорядной защиты, – коэффициент наполнения снега у наружных рядов многорядной защиты,  ; ; – высота щита, м; – высота щита, м; – коэффициент заполнения снегом пространства между рядами, – коэффициент заполнения снегом пространства между рядами,  0,6-0,8 ; 0,6-0,8 ; – расстояние между рядами щитов, м. – расстояние между рядами щитов, м.Расстояние между рядами щитов можно рассчитать по формуле:  Произведём расчёт:   Применение снегозащитных заборов Снегозадерживающие заборы бывают двухпанельные с просветностью решётки 50%, и однопанельные с просветностью 70%. Однопанельные в основном применяют применяют при установке заборов в один ряд или в ближайшем ряду дороги. В зависимости от направления господствующих ветров и рельефа местности применяют следующие расстояния установки заборов от дороги: Горизонтальная местность - 15-20 высот забора; Местность спускается от забора дороги – 20-25 высот забора. Расчёт высоты снегозащитного забора:  Произведём расчёт:  Прокладка снежных траншей Наиболее широко применяются траншеи для защиты дороги от снежных заносов. Их прокладывают проходами двухобвальных транспортных снегоочистителей или бульдозерами. Снегосборная способность траншеи при глубине 1,5 м, создаваемой за один проход снегоочистителя составляет в среднем 12 м3/м. Траншеи прокладывают в несколько рядов параллельно дороге, оптимальное расстояние между осями которых составляет 12-15 м. ближайшая траншея к дороге должна быть рассоложена не ближе 30 м, но и не больше 100м. Объём снега, который может задержать одна траншея можно определить по формуле:  где  - средняя ширина траншеи, 4 м; - средняя ширина траншеи, 4 м; – расстояние между осями траншеи, м. – расстояние между осями траншеи, м.Произведём расчёт:  Необходимое количество траншей:  Произведём расчёт:  Для прокладки такого количества траншей необходимое число бульдозеров определяется следующей зависимостью:  где  - длина участка, на котором прокладываются траншеи; - длина участка, на котором прокладываются траншеи; - число одновременно прокладываемых траншей, принимается в зависимости от объёма снегоприноса; если - число одновременно прокладываемых траншей, принимается в зависимости от объёма снегоприноса; если  до 100 м3/м, то не менее 3 траншей; если до 100 м3/м, то не менее 3 траншей; если  до 200 м3/м, то не менее 4 траншей; до 200 м3/м, то не менее 4 траншей; - количество проходов по одной и той же траншее, - количество проходов по одной и той же траншее,  ; ; - рабочая скорость бульдозера, - рабочая скорость бульдозера,  ; ; - коэффициент использования машин по времени, - коэффициент использования машин по времени,   – возможное время работы по прокладке траншеи в промежутке меджу неделями, – возможное время работы по прокладке траншеи в промежутке меджу неделями,  Произведём расчёт:  Лесопосадка Снегозащитные лесные полосы имеют ряд преимуществ перед другими видами защиты : Требует меньше затрат; Надёжны в работе; Уменьшают силу ветра; Служат эстетическим оформлением дороги. Они обычно состоят из нескольких пород деревьев и кустарников. Расстояние от бровки земляного полотна до полосы, ширина полосы и другие параметры зависят от объёма снегоприноса и скорости ветра. При  до 25 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 15-25 м; ширина полосы 4 м. до 25 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 15-25 м; ширина полосы 4 м.При  до 50 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 30 м; ширина полосы 9 м. до 50 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 30 м; ширина полосы 9 м.При  до 75 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 40 м; ширина полосы 12 м. до 75 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 40 м; ширина полосы 12 м.При  до 100 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 50 м; ширина полосы 14 м. до 100 м3/м – удаление от бровки земляного полотна 50 м; ширина полосы 14 м.Одной из разновидностей защитных полос является живая изгородь – это густая двухрядная посадка деревьев или кустарников, которой придаётся определённая высота , плотность и форма. Необходимое число рядов изгороди:  где  - снегоёмкость однородной живой изгороди. - снегоёмкость однородной живой изгороди.Снегоёмкость однородной живой изгороди можно определить из соотношения:  где Н – высота дерева или кустарника, Н=2-3 м. Произведём расчёт:   Ширина лесополосы определяется:  где  - средняя высота снежных отложений, - средняя высота снежных отложений,  ; ;Произведём расчёт:  Необходимое удаление лесополосы от бровки дороги определяется:  Произведём расчёт:   Щит четвёртого типа с разреженной нижней частью.  Схема снегозащитных насаждений при объёме снегоприноса до 75 м3/м. |