коронавирусы. Коронавирусы

Скачать 454.5 Kb. Скачать 454.5 Kb.

|

|

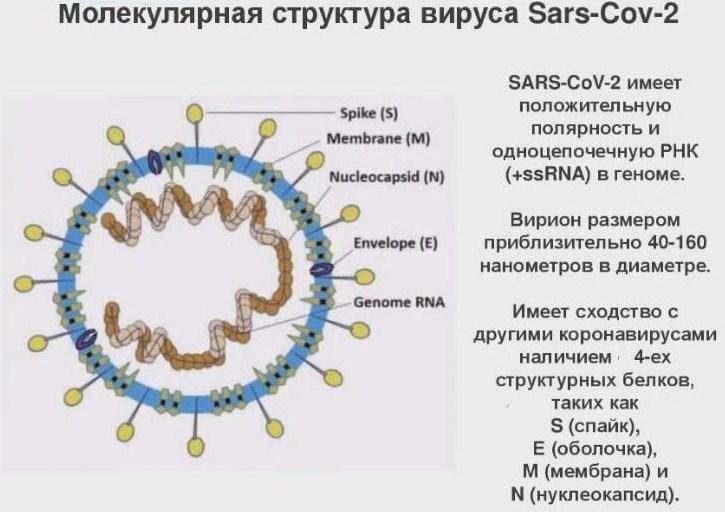

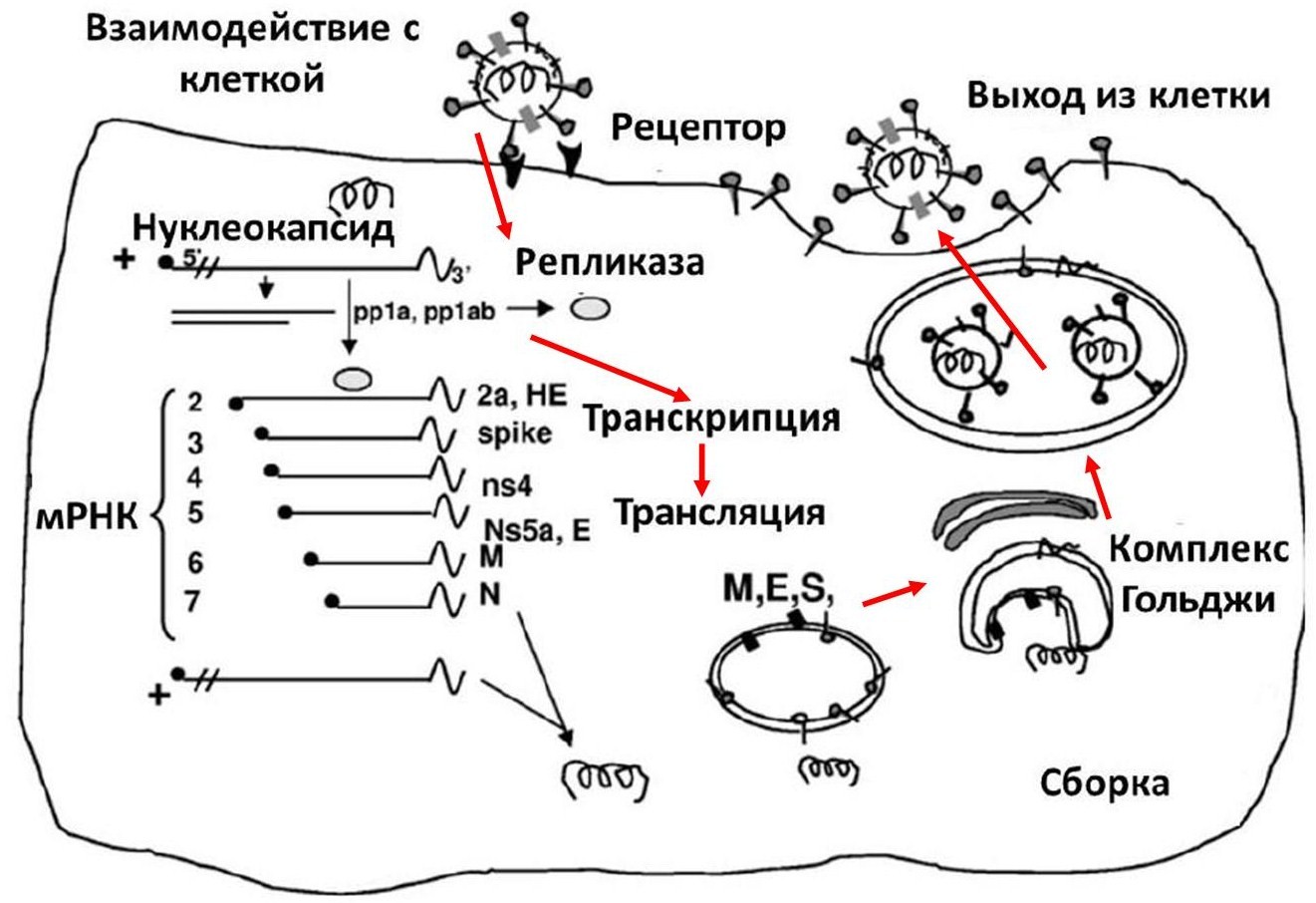

Коронавирусы. Коронавирусы относятся к семейству Coronaviridae, название происходит от лат corona – корона, поскольку пепломеры создают вокруг оболочки вириона обрамление, подобное зубцам короны. Коронавирусы распространены повсеместно, могут поражать птиц и млекопитающих, включая человека. Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году D.Tyrrel и M.Bynoe от больных ОРВИ. Позже в 1975 году Э.Каул и С.Кларк выделили коронавирус при детском энтероколите. Коронавирусы имеют узкий спектр хозяев, однако некоторые из них способны преодолевать межвидовой барьер и вызывать эпидемические вспышки. Некоторые примеры такого рода: 1. В 2002 году в КНР в южной провинции Гуандун случилась вспышка ТОРС (или SARS CoV-severe acute respiratory syndrome coronavirus -тяжёлый острый респираторный синдром), тяжёлой атипичной пневмонии у человека. Природным резервуаром SARS-CoV оказались летучие мыши. От летучих мышей заразились циветы — промежуточные хозяева коронавирусной инфекции, через контакт с которыми SARS-CoV попал в человеческую популяцию. 2. Второй случай возникновения способного к передаче от человека к человеку коронавируса произошел на Аравийском полуострове в 2012 году. Инфекцию назвали MERS, то есть Middle East Respiratory Syndrome, или ближневосточный респираторный синдром. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома. Естественным резервуаром предковых форм MERS-CoV оказались летучие мыши, а промежуточными хозяевами — одногорбые верблюды. Все случаи заболеваний географически ассоциированы с Аравийским полуостровом. В настоящее время вирус циркулирует и вызывает заболевания. Заболевание MERS-CoV протекает как бессимптомно, так и с развитием тяжелой пневмонии, септическим шоком и полиорганной недостаточностью, что приводит к смерти примерно в 36% случаев. 3. В конце 2019 года произошла вспышка новой коронавирусной инфекции в городе Ухань Китайской Народной Республики, которая перешла в пандемию (греч. πανδημία «весь народ»). По решению ВОЗ инфекции присвоено официальное название – COVID-19 (new COronaVIrus Disease 2019). («Coronavirus disease 2019»), а возбудителю - SARS-CoV-2 новый коронавирус. Появление nCOVID-19 было вызвано случайным, но в то же время закономерным попаданием в нашу популяцию из мира животных SARS-CoV-2. Коронавирус SARS-CoV2 является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и пока неуточнённым по происхождению коронавирусом (возможно вирусом змеи). SARS-CoV-2 (2019-nCoV) вызывает потенциально тяжёлая острая респираторная инфекцияКлассификация коронавирусов Семейство Coronaviridae включает в себя два подсемейства: 1. Подсемейство Letovirinae состоит из единственного вида Microhyla letovirus 1, который обнаружили в лягушках. 2. Подсемейство Orthocoronavirinae состоит из четырех родов: - Alphacoronavirus (19 видов), - Betacoronavirus (14 видов), - Deltacoronavirus (7 видов), - Gammacoronavirus (5 видов). Структура SARS-CoV. Это оболочечный вирус сферической формы размером 40-160 нм. Рис.1. Нуклеокапсид вируса представлен спирально свернутой геномной РНК в комплексе с белком N. Геномная (+)РНК коронавируса непосредственно служит матрицей для трансляции вирусных белков. Нуклеокапсид окружен фосфолипидной мембраной-суперкапсидом, в который встроены белки E (от англ. envelope – оболочка) – малый оболочечный протеин, M (от англ. membrane–мембрана). На поверхности суперкапсида находятся выступы в виде шипов S-белка (от англ. Spike-шип), которые создают вокруг вируса оболочку, похожую на солнечную «корону».  Рис.1.Структура SARS-CoV-2 Резистентность. При комнатной температуре (20-25°) SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном виде до 3-х суток, в жидкой среде – до 7 суток. При температуре +4°С стабильность вируса сохраняется более 14 дней, при – 70°С в течение нескольких лет. При нагревании до 37°С полная инактивация происходит в течение 1 дня, при 56°С – в течение 45 минут, при 70°С – в течение 5 мин. Ультрафиолетовое облучение инактивирует вирус в течение 15 минут. Вирус чувствителен к действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации: 70% этанол, гипохлорит натрия 0,01%, хлоргексидин 1%. Культивирование. Коронавирусы человека культивируются в культурам клеток почек зелёных мартышек и клетках Vero, человеческих диплоидных клетках, в клетках L-132 (клеточные линии из легкого эмбриона человека), в клетках Hela, клетках из почек эмбриона человека, из эпителия носовой полости, трахеи, пищевода эмбриона человека мышиных фибробластов. Вирус SARS-CoV обладает выраженным цитопатическим действием на клетки-мишени и вызывает образование везикул аутофагосом, окруженных двойной мембраной и синцития. Жизненный цикл коронавирусов.Вирус адсорбируется на клетке-мишени при помощи гликопротеина S и проникает в клетку при слиянии оболочки вируса и цитоплазматической мембраны клетки или посредством рецепторного эндоцитоза. Клеточным рецептором, который используется вирусами SARS-CoV-2 для входа в клетки-мишени, служит ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2). Геномная РНК взаимодействует с рибосомами клетки и служит в качестве иРНК. Происходит синтез РНК-зависимой РНК-полимеразы, которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить полной длины. При считывании минус-нити образуется новая геномная плюс-РНК и комплекс из 5-7 субгеномных иРНК. При трансляции каждой субгеномной иРНК образуется один белок. Белок N связывается в цитоплазме с геномной РНК, в результате чего синтезируется спиральный нуклеокапсид. Гликопротеины S, M, HE и E переносятся в эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи. Нуклеотид почкуется через мембраны внутрь шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные гликопротеины S и M. Вирионы транспортируются в везикулах к клеточной мембране и выходят из клетки путём экзоцитоза. После выхода вирионов из клетки она погибает.  Рис.2 Схема репродукции SARS-CoV-2 Эпидемиология. Основным источником инфекции является больной человек, который наиболее опасен для окружающих в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни. Механизм передачи – аспирационный и контактный. Ведущим путём передачи инфекции является воздушно-капельный при кашле, чихании и разговоре на близком расстоянии (менее 2 метров). Контактно-бытовой путь реализуется через факторы передачи: рукопожатия и другие виды непосредственного контакта с инфицированным человеком, поверхности и предметы, контаминированные возбудителем.. Возможен фекально-оральный механизм передачи вируса через воду, пищевые продукты. Показана роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи у медицинских работников. В связи с высокой патогенностью вирусы SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 отнесены к 2 группе патогенности. Патогенез. Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Вирус с помощью белка S проникает в клетки – мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа (АПФ2). Затем клеточная трансмембранная сериновая протеаза типа 2 (ТСП-2) способствует связыванию вируса с АПФ-2 активируя его S-протеин. Вирусы могут прикрепляться к рецептору DC-SIGN (CD209) на поверхности дендритных клеток и они превращаются в "разносчиков" вируса по организму. Поражаются альвеолярные клетки легких, эндотелий, миокарда ,почек, кишечника , и других органов, лейкоциты с развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС).Изменение обоняния (аносмия) у больных на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС вирусом, проникающим через обонятельный нерв, так и о вирусном поражении клеток слизистой носа. Особенность иммунного ответа: IgM против белка N вируса SARS-CoV-2 выявляются у пациентов уже на 7-е сутки заболевания, IgG против этого же антигена - после 7-х суток и их уровень возрастает к 10-м суткам У пациентов повышается уровень провоспалительных цитокинов. Такая картина указывает на развитие в ходе инфекции "цитокинового шторма". В свою очередь SARS-CoV-2 подавляют интерфероновый ответ. Клинические особенности. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: лихорадка, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты в 80% случаев; одышка утомляемость ощущение заложенности в грудной клетке миалгия головные боли диарея спутанность сознания Также могут отмечаться боли в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, сердцебиение, тошнота, рвота, наличие сыпи на коже. В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно, при наличии клинических симптомов инфекция протекает в лёгкой форме у 80% пациентов. Осложнения тяжёлых форм – пневмония, сепсис, септический шок, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), тромбозы, тромбоэмболии. Общая смертность составляет 2,3%. Сопутствующие хронические заболевания повышают вероятность неблагоприятного исхода (диабет, гипертоническая болезнь и др.). Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования на РНК-SARS-COV-2 является мазок из носоглотки (их двух носовых ходов) и ротоглотки в одну пробирку для большей концентрации вируса. При признаках заболевания нижних дыхательных путей в случае получения отрицательного результата в мазках со слизистой носо – и ротоглотки дополнительно исследуется мокрота или промывные воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж), трахеальный и назофариальный аспират. У интубированных пациентов, находящихся на ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), получают и исследуют аспират содержимого трахеи. В качестве дополнительного материала для исследования могут использоваться биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка, фекалии. 1. Прямые методы диагностики. 1.Вирусологический (культуральный) метод В исследовательских целях проводят заражение клеточных культур. Чаще Vero с последующей индикацией по цитопатическому действию и идентификацией с использованием специфической сыворотки. 2. Молекулярно-генетические методы. Применяется петлевая или изотермическая полимеразная цепная реакция и ПЦР в режиме реального времени 3. Определение антигена. Применяют иммунохроматографические тесты Их можно использовать для экспресс-диагностики: 2. Косвенные методы диагностики. ИФА-иммуноферментный анализ для определения антител Антитела класса М (IgM) начинают выявляться примерно на 7-е сутки от начала заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2-х месяцев и более. Примерно с 3-ей недели или ранее определяются антитела класса G (IgG). Особенностью иммунного антительного ответа на инфекцию SARS-COV-2 является небольшой временной промежуток появлением антител IgM и Ig G, а иногда и одновременное их формирование. Специфическая профилактика у взрослых В Российской Федерации 11.08.2020 г. зарегестрирована комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет (Гам-КОВИД-Вак), индуцирующая формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении SARS-CoV-2. Вакцина получена биотехнологическим путём. Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонепт I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II). 2.10.2020г. зарегистрирована вторая российская вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцина «Вектор» отличается тем, что содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. Эта вакцина лучше всего подойдёт людям старшего возраста, с хроническими заболеваниями. Вакцина не содержит белка и никаких фрагментов вируса, не вызывает аллергических реакций.  Рис.3. Вакцина на основе рекомбинантных белков – Эпи Вак Корона 3. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН разработал коронавирусную цельновирионную концентрированную очищенную сорбированную вакцину 1. Этиотропное лечение Кандидатные препараты: ингибиторы вирусных протеаз (лопинавир) фавипиравир (коронавир, ареплевир) Блокаторы репликации вируса: ремдесивир нарушает синтез вирусной РНК, данопревир и ритонавир подавляют протеиназу вируса. Препараты, предотвращающие проникновение в клетку: антитела нейтрализуют вирус - из плазмы переболевших или моноклональные терапевтические против S-антигена. Рекомбинантный интерферон альфа (Минздрав РФ). ИФН I типа ингибируют репликацию SARS-CoV ,однако на фоне высокой вирусной нагрузки они оказывают отрицательное действие за счет усиления локальной продукции хемокинов в легких. препараты, ослабляющие чрезмерную иммунную реакцию и острый респираторный дистресс-синдром: антитела, блокирующие передачу с рецептора ИЛ-6. |