Костная ткань работа. Кост ткань ОМ. Костные ткани, виды, клеточный состав, межклеточное вещество

Скачать 320.03 Kb. Скачать 320.03 Kb.

|

|

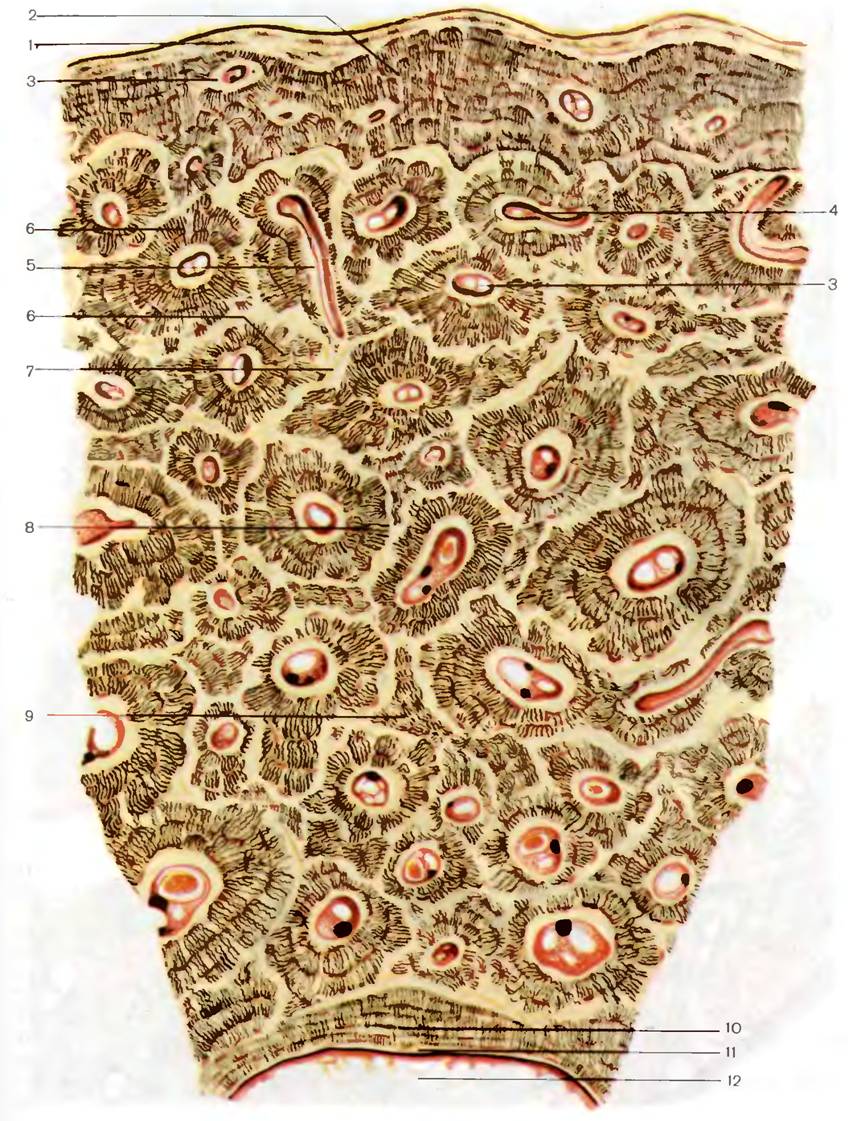

Задания по теме «Костные ткани, виды, клеточный состав, межклеточное вещество». Задание № 1. Препарат.  Определить тип костной ткани и выполнить обозначения. Пластинчатая костная ткань 1 – надкостница (периост) 2 – наружние генеральные костные пластинки 3 – остеоцит 4 – гаверсов канал или канал остеона 5 – кровеносный сосуд 6 – остеонные костные пластинки распологаются несколькими концентрическими слоями 7 – межклеточное вещество 8 – остеонные костные пластинки распологаются несколькими концентрическими слоями 9 – вставочные пластинки 10 – внутренние генеральные костные пластинки 11 –внутренняя надкостница (эндост) 12 – костномозговая полость Задание № 2. Ответить на вопросы. Что такое «остеогенез»? Остеогенез - процесс формирования костей у позвоночных, при помощи специальных клеток (остеобластов) Назовите типы. I. Прямой остеогенез - характерен для плоских костей, в том числе костей черепа и зубочелюстного аппарата. 1) Образование остеогенного островка. 2) Остеоидная стадия. Остеогенные клетки этих островков дифференцируются в остеобласты (располагающиеся по поверхности) и остеоциты (оказываются «замурованными» в межклеточном веществе, теряют способность размножаться). Остеобласты и остеоциты вырабатывают органическую часть межклеточного вещества (оссеиновые волокна и оссеомукоид), при этом волокна располагаются беспорядочно. 3) Кальцификация (импрегнация солями) межклеточного вещества. 4) Замещение грубоволокнистой на пластинчатую костную ткань (по мере увеличения физической нагрузки). II. Непрямой остеогенез или развитие кости на месте хряща - характерно для трубчатых костей. 1) На месте будущей кости формируется модель будущей кости из гиалинового хряща с надхрящницей. 2) Замещение хрящевой ткани на костную начинается с диафиза. Малодифференцированные клетки в составе надхрящницы диафиза дифференцируются в остеобласты. Остеобласты начинают вырабатывать межклеточное вещество костной ткани и образуют вокруг диафиза костную манжетку из ретикулофиброзной кости. Затем ретикулофиброзная костной манжетки перестраивается в пластинчатую костную ткань. 3) Образование костной манжетки приводит к нарушению питания хряща в более глубоких слоях диафиза, поэтому там начинаются дистрофические процессы, а также обызвествление хряща. В эти участки хряща со строны костной манжетки начинают врастать кровносные сосуды с клетками мезенхимы, остеобластами и остеокластами. Остеокласты усливают разрушение хрящевой ткани в центре диафиза. А остеобласты и остециты начинают формировать костную ткань. Вслед за диафизом центры окостенения формируются и в эпифизах. Между диафизом и эпифизом сохраняется прослойка хрящевой ткани, за счет котрой рост кости в длину продолжается до конца периода роста организма в длину, т.е. до 20-21 года. Какие есть виды костной ткани? Ретикулофиброзная (грубоволокнисая) костная ткань - имеется в черепных швах, местах прикрепления сухожилий к костям, в эмбриональном периоде вначале на месте хрящевого макета будущей кости формируется ретикулофиброзная кость, которая потом становится тонковолокнистой. Грубоволокнистая (ретикулофиброзная) кость образуется ткаже при сращении костей после перелома, т.е. в костной мозоле. Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань - оссеиновые волокна располагаются в одной плоскости параллельно друг другу и склеиваются оссеомукоидом и на них откладываются соли кальция - т.е. формируют пластинки, поэтому тонковолокнистая костная ткань по другому называется пластинчатой костной тканью. Какое строение имеет ретикулофиброзная костная ткань? Данная ткань встречается у зародыша или на месте заросших костных швов. Имеет множество коллагеновых пучков. В основном веществе отчетливо видны лакуны с длинными аностомозирующими канальцами, в которых находятся клетки остеоциты и отростки остеоцитов. Сверху чаще всего покрыта надкостницей. Какое строение имеет пластинчатая костная ткань? Распространенная костная ткань в организме, в разном участке одной кости она имеет отличительное строение. В плоских костях и эпифизах трубчатых костей костные пластинки образуют перекладины (трабекулы), составляющие губчатое вещество кости. В диафизах трубчатых костей пластинки прилежат друг к другу и образуют компактное вещество. Однако и в компактном веществе одни пластинки образуют остеоны, другие пластинки являются общими. Состоит из костных пластинок и пронизывающих их в беспорядке фибрилл. Они расслаиваются, соединяются друг с другом, и этим образуют огромную сеть, которая и является главным компонентом губчатых и компактных веществ всего организма. Какие есть разновидности клеток костной ткани? К клеткам костной ткани относятся остеогенные стволовые и полустволовые клетки, остеобласты, остеоциты и остеокласты. Строение и функции клеток. 1. Стволовые клетки - это резервные камбиальные клетки, располагаются в надкостнице. Полустволовые клетки - клетки с высокой пролиферативной активностью, имеют развитый синтетический аппарат. 2. Остеобласты - это клетки образующие костную ткань, т.е. в функциональном отношении главные клетки костной ткани. Локализуются в основном в надкостнице. Имеют полигональную форму, могут встречаться слабоотростчатые клетки. Цитоплазма базофильна, под электронным микроскопом хрошо выражены гранулярный ЭПС, пластинчатый комплекс и митохондрии. Функция: выработка органической части межклеточного вещества, т.е. белки оссеиновых волокон и оссеомукоид. При созревании остеобласты превращаются в остеоциты. 3. Остеоциты - по количественному составу самые многочисленные клетки костной ткани. Это отростчатые клетки, лежат в костных полостях - лакунах. Диаметр клеток достигает до 50 мкм. Цитоплазма слабобазофильна. Органоиды развиты слабо (гранулярный ЭПС, ПК и митохондрии). Не делятся. Функция: принимают участие в физиологической регенерации костной ткани, вырабатывают органическую часть межклеточого вещества (скорость - 2 мкм/сут.). На остеобласты и остеоциты стимулирующее влияние оказывает гормон щитовидной железы кальцитонин - усиливается синтез органической части межклеточного вещества и усиливается отложение кальция, при этом концентрация кальция в крови снижается. 4. Остеокласты - это крупные клетки, почти в 2 раза крупнее остеоцитов, их диаметр достигает до 100 мкм. Остеокласты являются специализированными макрофагами, образуются путем слияния многих макрофагов гематогенного происхождения, поэтому содержат по 10 и более ядер. В остеокластах хорошо выражены лизосомы и митохондрии. Функция - разрушение костной ткани (скорость – до 50 мкм/сут.). Остеокласты выделяют СО2 и фермент карбоангидразу; СО2 связывается Н2О (реакция катализируется карбоангидразой) и образуется угольная кислота Н2СО3; угольная кислота реагируя растворяет соли кальция, растворенный кальций вымывается в кровь. Органическая часть межклеточного вещества лизируется протеолитическими ферментами лизосом остеокластов. Функция остеокластов стимулируется паратириокальцитонином паращитовидной железы. Какие органические и неорганические компоненты содержатся в межклеточном веществе кости? Межклеточное вещество состоит из основного аморфного вещества, импрегнированного неорганическими солями, в котором располагаются образующие небольшие пучки коллагеновые волокна. 1. Неорганические соединения (фосфорнокислые и углекислые соли кальция, кристаллы гидроксиапатита) - составляют 70% межклеточного вещества. 2. Вода – 25%. 3. Органическая часть межклеточного вещества представлена коллагеновыми (синоним - оссеиновыми) волокнами и аморфной склеивающей массой (оссеомукоид) - составляет 25%. Соотношение органическрой и неорганической части межклеточного вещества зависит от возраста: у детей органической части несколько больше 30%, а неорганической части меньше 70%, поэтому у них кости менее прочные, но зато более гибкие (не ломкие); в пожилом возрасте, наоборот, доля неорганической части увеличивается, а органической части уменьшается, поэтому кости становятся более твердыми, но более ломкими. Они содержат, в основном, белок — коллаген I и V типов. Волокна могут иметь беспорядочное (в ретикулофиброзной костной ткани) или строго ориентированное (в пластинчатой костной ткани) направление. В основном веществе костной ткани, по сравнению с хрящевой, содержится относительно небольшое количество хондроитинсерной кислоты, но много лимонной и других кислот, образующих комплексы с кальцием, импрегнирующим органическую матрицу кости. Кроме коллагенового белка, в основном веществе костной ткани обнаруживают неколлагеновые белки (осгеокальцин, сналопротеин, остеонектин, различные фосфопротеины, протеолипиды, принимающие участие в процессах минерализации), гликозаминогликаны, а также кристаллы гидроксиапатита, упорядоченно расположенные по отношению к фибриллам органической матрицы кости, и аморфный фосфат кальция. Что такое «деминерализация»? Деминерализацией достигается полное разрушение и удаление минеральной части кости, освобождение белковой части, которая в основном состоит из коллагена (оссеина). При этом происходит кислотное набухание оссеина, что позволяет в последующем выделять глютин при более мягком режиме. Процесс деминерализации иначе называют мацерацией. Кость мацерируют слабым раствором соляной кислоты (3—7%-ной) в зависимости от времени года. Какую роль играет надкостница? Надкостница обеспечивает питание кости, поскольку она содержит сосуды, которые (вместе с нервами) проникают из нее в кость через особые питательные отверстия на ее поверхности и направляются в прободающие (фолькмановские) каналы, расположенные под углом (часто прямым) к длиннику диафиза. Обеспечивает регенерацию наличием в ее внутреннем слое камбиальных элементов остеогенных клеток, которые при стимуляции превращаются в активные остеобласты, продуцирующие костный матрикс и обеспечивающие регенерацию кости. Обеспечивает механическую связь кости с другими структурами (сухожилиями, связками, мышцами), прикрепляющимся к ней. Строение надкостницы. Надкостница представляет собой тонкую соединительнотканную пластинку размером 100 – 200 мкм. Она крепится к кости при помощи соединительно тканных волокон, перпендикулярно проникающих в компактное вещество кости. Надкостница состоит из двух слоев: наружного - адвентициального и внутреннего - волокнистого. В адвентиции надкостницы имеется много коллагеновых волокон, среди которых располагаются нервы, сплетения мелких артерий, вен и лимфатических сосудов. Кровеносные сосуды придают надкостнице розовый оттенок. Волокнистый слой надкостницы прилежит к кости и содержит остеобласты, которые при росте кости в толщину образуют генерализованые наружные пластинки промежуточного вещества. После 25 лет остеогенная функция костных клеток угасает, но легко активизируется при переломах и повреждениях костей. Как осуществляется регенерация костной ткани? Регенерация костной ткани может быть физиологической и репаративной. Физиологическая регенерация заключается в перестройке костной ткани, в процессе которой происходит частичное или полное рассасывание костных структур и создание новых. Репаративная (восстановительная) регенерация наблюдается при переломах костей. Этот вид регенерации является истинным, так как образуется нормальная костная ткань. Заживление перелома проходит в 4 стадии: 1. Первичная бластома — формирование в очаге ирритации и окружающих тканях материнского запаса для регенерата за счет катаболизма тканевых структур. 2. Образование и дифференцирование тканевых структур. Полибласты (недифференцированные клетки первичной бластомы), в зависимости от условий, могут превращаться в остеобласты, фибробласты, хондробласты. 3. Образование ангиогенных костных структур — восстановление сосудистой сети формирующегося костного регенерата, а также минерализация его белковой основы. 4. Перестройка первичного регенерата и реституции кости. Задание № 3. Ситуационная задача. У больного 50-лет обнарущена резорбция костей. С повышенной активностью каких клеток костной ткани это связано? Самостоятельно нарисуйте клетку в альбоме и опишите её, выполнив обозначения (приложите фото). Ответ: Резорбция - это рассасывание костейс помощью больших многоядерных клеток - остеокластов. Они расщепляют минеральные вещества в костной ткани и выводят воду из их органического матрикса.  |