Семейное право. Лекции (краткий курс). Курс лекций по курсу семейное право

Скачать 177.59 Kb. Скачать 177.59 Kb.

|

|

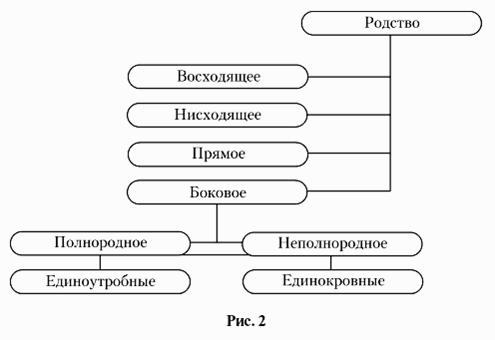

Тема 2. Семейные правоотношения. 2.1. Понятие семейных правоотношений. Семейные правоотношения – это волевые личные неимущественные или имущественные отношения, определенные семейным законодательством и урегулированные нормами семейного права, а в определенных случаях и гражданско-правовыми нормами, в которых участники юридически связаны наличием взаимных субъектных прав и обязанностей. Семейные правоотношения возникают в результате воздействия семейно-правовых норм на регулируемые ими общественные отношения. Различные семейные правоотношения могут регулироваться не только нормами семейного законодательства, но и других отраслей права. Таким образом, семейными можно назвать правоотношения, которые возникают, изменяются и прекращаются из юридических фактов, принимаемых во внимание исключительно семейным законодательством. До возникновения семейных правоотношений должно произойти следующее: 1) издание норм, регулирующих данные общественные отношения (нормативные предпосылки); 2) наделение субъектов правоспособностью, позволяющей им быть носителями прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (правосубъектные предпосылки); 3) наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы связывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические предпосылки). Семейные правоотношения обладают теми же свойствами, что и правоотношения всех отраслей права: они имеют общественный характер; они основаны на законе; существует неразрывная связь семейных правоотношений с юридическими нормами, являющимися нормативной базой их возникновения, изменения и прекращения; существует связь между взаимными юридическими правами и обязанностями, которые возникают у субъектов права при наступлении определенных юридических фактов; они носят волевой характер, т. е. связаны с волей государства, выраженной в праве индивидуальной волей его участников (психологический механизм действия права). Семейные правоотношения имеют также и свои специфические черты: они регулируют не все семейные отношения, а лишь определенную часть, указанную в СК; субъекты семейных правоотношений юридически равны между собой; существует ограниченный круг субъектов семейных правоотношений; возможно установление семейных правоотношений по соглашению сторон; они носят лично-доверительный характер. Классификация семейных правоотношений может проводиться по различным основаниям. Так, исходя из их содержания семейные правоотношения можно разделить на: • личные (неимущественные); • имущественные. По специфике содержания выделяют правоотношения: • супружеские; • родительские. По субъектному составу семейные правоотношения дифференцируются: • на сложные, т. е. состоящие из трех участников. Это отношения между: – родителями и несовершеннолетними детьми; – родителями и совершеннолетними детьми; • простые, т. е. состоящие их двух участников. Это отношения между: – супругами; – бывшими супругами. В зависимости от распределения прав и обязанностей семейные правоотношения могут быть: • односторонними; • двусторонними. В зависимости от того, насколько они индивидуализированы, семейные правоотношения бывают: • относительными, в которых поименно определены все участники правоотношения; • абсолютными (не типичны для семейного права), в которых индивидуализирована только одна сторона правоотношения. Чисто абсолютные правоотношения не типичны для семейного права. Отношения общей собственности в семейном праве не являются чисто абсолютными: в отношении всех третьих лиц они выступают как абсолютные, но в отношениях между сособственниками проявляются как относительные. Более типичны для семейного права чисто относительные правоотношения и относительные правоотношения с абсолютным характером защиты. К первой разновидности относятся, например, алиментные обязательства, ко второй – права родителей на воспитание детей. Правоотношения родителей и детей по своей структуре являются относительными: в них участвуют строго определенные субъекты – родитель и ребенок, но по характеру защиты они обладают признаками абсолютных правоотношений, и все лица обязаны воздерживаться от их нарушения. В зависимости от присутствия публичного интереса дифференцируют семейные правоотношения: • регулируемые императивно (например, связанные с усыновлением); • отношения, в которых присутствует публичный интерес, но реализация прав и обязанностей, а также инициатива защиты находятся в ведении участников (например, алиментные правоотношения); • отношения, в которых отсутствует публичный интерес; эти отношения осуществляются только на диспозитивных началах. Основными в семейном праве являются личные правоотношения между членами семьи. Они во многом определяют содержание имущественных правоотношений в семье (по поводу общего имущества супругов, выплаты средств на содержание детей, родителей, супругов и других членов семьи). Таким образом, непосредственное содержание семейных правоотношений составляют права и обязанности субъектов этих правоотношений. Объем их прав и обязанностей конкретизируется в нормах семейного права, регулирующих те или иные семейные отношения: заключение и прекращение брака, личные и имущественные отношения между супругами, отношения между родителями и детьми в семье, алиментные отношения между различными членами семьи, отношения между усыновителями и усыновленными детьми и т. п. 2.2. Субъект семейных правоотношений. Семья выступает самостоятельным субъектом права. Семья – явление прежде всего социальное. В социологическом смысле семья – это малая социальная группа людей, объединенных кровнородственными и иными приравненными к ним связями, а также взаимными правами и обязанностями. Действующее законодательство не содержит правового определения семьи, но, если проанализировать семейное законодательство, можно сделать следующий вывод: семья – это объединение, как правило, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью. Наряду с термином «семья» в семейном законодательстве употребляется термин «член семьи». Правового определения этого понятия также не существует. Анализ действующего семейного законодательства позволяет сделать вывод о том, что термин «член семьи» применяется в отношении лиц, связанных семейными правами и обязанностями. Это могут быть лица, проживающие одной семьей, члены разных семей (братья и сестры), бывшие члены семьи (разведенные супруги). Семья выполняет следующие основные функции: • репродуктивную (продолжение рода); • воспитательную; • хозяйственно-экономическую; • рекреативную (взаимная моральная и материальная поддержка); • коммуникативную (общение). Таким образом, семья – это система социальных, биологических, хозяйственно-экономических, нравственных и иных общественных отношений, возникающих по поводу особого рода деятельности: рождение и воспитание детей, ведение общего хозяйства. Социологи говорят, что семья – это обладающая исторически определенными организациями малая социальная группа, члены которой связаны брачными (родственными) отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Социальными функциями семьи являются: • демографическая – деторождение, жизнесохранение; • экономическая – создание и поддержание определенного уровня материальной базы, которая гарантирует потребности членов семьи; • культурно-информационная – формирование личности, социализация детей. Субъектами семейных правоотношений являются граждане (члены семьи). Их семейная правосубъектность раскрывается через правоспособность и дееспособность. Под семейной правоспособностью понимается способность лица иметь семейные права и обязанности. Она возникает у человека с момента рождения, но ее объем меняется с возрастом субъекта семейного правоотношения (например, право вступить в брак, усыновить ребенка и ряд других появляются по достижении совершеннолетия, т. е. в 18 лет). Под семейной дееспособностью понимается способность лица своими действиями приобретать и осуществлять семейные права и обязанности. При этом дееспособность не является необходимой предпосылкой возникновения семейных правоотношений. Возникновение целого ряда правоотношений происходит вне зависимости от волеизъявления лица. Таковы, например, правоотношения между родителями и малолетними (до 14 лет) детьми. Семейное законодательство не указывает возраста, с которого возникает полная семейная дееспособность, поскольку она не всегда имеет значение для возникновения семейного правоотношения. Чаще всего этот возраст совпадает с моментом возникновения правоспособности (например, возможность вступить в брак возникает одновременно с достижением гражданином брачного возраста). Не всегда возникновение полной дееспособности в области гражданского права должно автоматически приводить к признанию полной семейной дееспособности. Статья 27 ГК предусматривает возможность эмансипации несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, при этом он становится полностью дееспособным. Однако объем семейной дееспособности в определенной мере зависит от объема гражданской дееспособности. Так, при лишении судом гражданина гражданской дееспособности вследствие психического расстройства он теряет и семейную дееспособность: он не вправе вступить в брак, быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем. Таким образом, семейные правоотношения (права и обязанности) возникают между следующими субъектами (членами семьи): супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами (полнородными и неполнородными), дедушкой (бабушкой) и внуками (внучками), а также между лицами, принявшими на воспитание детей (усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, фактическими воспитателями), и принятыми в их семью детьми. Соответствующие права и обязанности возникают при наличии обстоятельств (юридических фактов), установленных в СК, и, как правило, не зависят от совместного проживания членов семьи или нахождения одного члена семьи на иждивении у другого (в отличие от других отраслей права – жилищного, права социального обеспечения и др.). 2.3. Юридические факты. Юридические факты – это обстоятельства, с которыми семейное законодательство связывает возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. В семейном праве эти обстоятельства являются, как правило, формой отражения определенной личной связи между людьми: брак, родство, усыновление и т. п. Классификация юридических фактов происходит по следующим основаниям: • по волевому признаку выделяют: 1) действия; 2) события. Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправомерные. К правомерным действиям относятся вступление в брак, установление отцовства, усыновление и др. Неправомерные действия, как правило, влекут прекращение семейного правоотношения. К ним можно отнести заключение брака при наличии препятствий к его заключению, осуществление родительских прав в противоречии с интересами ребенка и др. События – это юридические факты, с которыми законодатель связывает возникновение или прекращение семейных правоотношений. Например, рождение ребенка приводит к возникновению правоотношений между родителями и детьми, а смерть супруга влечет прекращение брака и семейных правоотношений между супругами; • по длительности действия выделяют: 1) краткосрочные факты; 2) состояния (жизненные обстоятельства длительного действия, которые получают правовые последствия, например, беременность). Родство – это кровная общность лиц, происходящих одно от другого либо от общего предка (см. рис. 2). В основе родства – биологические связи между людьми. Кровное родство различается по линиям и степеням. Ряд родственников, происходящих один от другого, образуют прямую линию родства. Эта линия может быть восходящей, если счет ведется от потомка к предку (например, внук – сын – отец), и нисходящей, если счет ведется от предка к потомкам (например, отец – сын – внук).  Родственники, происходящие от общего предка, составляют боковую линию родства. Боковое родство может быть полнородным, если родственники происходят от общих предков (например, общие мать и отец), или неполнородным, если родственники имеют одного общего предка (например, общая мать, а отцы – разные). Родственники по прямой линии ближе родственников по боковой линии. По линии кровного родства счет ведется по степеням, которые определяют близость родства. Степени родства считаются по числу рождений. Например, отец и сын состоят в первой степени родства по прямой линии, брат и сестра – во второй степени родства по боковой линии, дядя и племянница – в третьей степени родства по боковой линии, дети родных братьев и сестер (двоюродные братья и сестры) – в четвертой степени родства по боковой линии. В семейном законодательстве юридическим фактом является родство по прямой линии и боковое родство до второй степени родства. Кровное родство (удостоверенное в установленном порядке) является основанием для возникновения правоотношений между родителями и детьми. Между другими близкими родственниками возникают только алиментные обязательства (например, обязанность по содержанию ребенка может быть возложена на дедушку, бабушку, его родного (полнокровного и неполнокровного) брата или сестру при условии, что алименты невозможно получить от родителей ребенка). Свойство – это общность лиц, не имеющих кровного родства, но состоящих в таком родстве с одним из супругов (социальная связь). Отношения одного супруга и его родственников с родственниками другого супруга (свойство) не порождают взаимных прав и обязанностей. Исключение составляет свойство между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей) – родными детьми каждого из супругов. Наряду с другими юридическими фактами свойство порождает алиментное обязательство совершеннолетних трудоспособных пасынков (падчериц) в отношении нетрудоспособных и нуждающихся отчима (мачехи) (ст. 97 СК). Нетрудоспособными признаются лица, являющиеся инвалидами I, II и III группы, а также лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). Под нуждаемостью понимается отсутствие всяких или достаточных средств существования. Нуждаемость, как правило, устанавливает суд, например, при взыскании алиментов на нетрудоспособных и нуждающихся родителей, супругов и т. д. Некоторые семейные правоотношения возникают, изменяются или прекращаются при наличии совокупности юридических фактов (юридических составов). Так, правоотношения супругов возникают при наличии взаимного согласия женщины и мужчины на вступление в брак, достижении ими брачного возраста и государственной регистрации брака в органах ЗАГС. 2.4. Осуществление и защита семейных прав. В соответствии со ст. 7 СК граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им правами, если иное не установлено СК. Пределы осуществления семейных прав имеют свои ограничения. Так, семейные права могут быть ограничены требованиями закона. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей не должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. Семейные права должны осуществляться в соответствии с их назначением. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей имеет ряд особенностей. 1. Осуществление большинства субъективных семейных прав и исполнение обязанностей проявляются в длящихся, многократно повторяющихся действиях (например, права и обязанности супругов, родителей). 2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично осуществляют свои права и исполняют обязанности. Институт договорного представительства в семейном праве не применяется. 3. Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и обязанностью их носителя (например, право и обязанность родителей воспитывать детей). 4. Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют (например, право отдельно проживающих родственников на общение с ребенком). 5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и общественное значение, подлежат безусловному исполнению при наличии требований со стороны лица, заинтересованного в их исполнении (например, алиментные обязанности). Меры семейно-правовой защиты – это средства семейно-правового воздействия, направленные на предупреждение или пресечение нарушения субъективных семейных прав, применяемые в установленном законом порядке независимо от вины правонарушителя. Основанием применения мер защиты является нарушение или угроза нарушения субъективного семейного права. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными ст. 12 ГК: • самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества, составляющего его долю в совместной собственности); • признание права судом (установление отцовства); • пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится); • признание сделки недействительной (признание недействительным брачного договора); • принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном порядке); • прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления); • иные способы, предусмотренные законом (например, сокращение объема семейных прав: в особых случаях суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе). Меры семейно-правовой ответственности применяются только к участникам семейных правоотношений. В ряде случаев применение мер семейно-правовой ответственности зависит от воли заинтересованного лица (например, ч. 2 п. 2 ст. 115 СК предусмотрено право получателя алиментов на взыскание убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств). Семейно-правовая ответственность может быть, как законной, так и договорной. Граждане по своему усмотрению вправе распоряжаться принадлежащими им семейными правами. Тем самым закон предоставляет самим членам семьи право решать, будут ли они осуществлять и защищать свои права и совершать для этого необходимые действия. Например, нетрудоспособные нуждающиеся родители, имеющие право на получение средств на содержание (алиментов) от своих совершеннолетних детей, в жизни свое право часто не реализуют и не обращаются в суд с требованием о взыскании алиментов. В п. 2 ст. 7 СК четко определено, что семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. Осуществление семейных прав в соответствии с их назначением предполагает такую их реализацию, которая содействует укреплению семьи, обеспечивает надлежащее воспитание детей, создает благоприятные условия для всемерного развития всех членов семьи. Соответственно, в тех случаях, когда семейные права основаны на законе, но осуществляются в противоречии с их назначением (т. е. когда граждане злоупотребляют своими правами), они законом не охраняются. Например, суд вправе освободить супруга от обязанности по содержанию другого супруга (хотя и нетрудоспособного, и нуждающегося), если последний недостойно вел себя в семье (пренебрегал семейными обязанностями, пьянствовал, жестоко обращался с супругом, детьми и др.); суд также вправе отступить от принципа равенства долей супругов при разделе их общего имущества, если один из супругов расходовал его в ущерб интересам своей семьи. Судебная защита семейных прав. Судебная защита является основной формой защиты семейных прав. Судебная процедура применяется при разрешении большинства семейных конфликтов, которые рассматриваются по нормам гражданского процессуального законодательства. Например, только судом производятся лишение или ограничение родительских прав, отмена усыновления, признание брака недействительным, расторжение брака, если в семье есть несовершеннолетний ребенок. На основании решения суда осуществляется взыскание алиментов (на детей, нетрудоспособного нуждающегося супруга, других членов семьи), если стороны не достигли по этому вопросу взаимного соглашения. К судебным органам, защищающим семейные права граждан, относятся суды общей юрисдикции – районные суды. Дела, возникающие из семейных правоотношений, могут быть также рассмотрены мировыми судьями, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка. Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Порядок назначения и деятельности мировых судей, их компетенция определены в Федеральном законе от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». Срок для обращения в суд за защитой нарушенных прав (исковая давность) на требования, вытекающие из нарушения прав в семейных отношениях, не устанавливается. Исковая давность распространяется лишь на отдельные случаи, прямо предусмотренные в СК. Так, трехлетний срок исковой давности установлен для требований о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут (ст. 38 СК). При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется нормами ГК об исковой давности (ст. 198–200, 202–205). Административный порядок защиты семейных прав. Административный порядок рассмотрения семейно-правовых споров применяется лишь в случаях, прямо указанных в законе. Так, разрешение ряда споров, связанных с воспитанием детей, об имени и фамилии ребенка (при разных фамилиях родителей) и др., отнесено СК к компетенции органов опеки и попечительства, которыми являются органы местного самоуправления (местная территориальная администрация). Органы опеки и попечительства как органы, уполномоченные защищать права и интересы несовершеннолетних детей, привлекаются судом к рассмотрению всех споров, связанных с воспитанием детей. Их участие обязательно и при исполнении решений судов о передаче или отобрании детей от родителей или других лиц (ст. 78, 79 СК). Органы опеки и попечительства вправе предъявлять иски в суд о лишении или об ограничении родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании алиментов на детей с их родителей и в других случаях. Для предъявления таких исков они не нуждаются в специальных полномочиях (ст. 70, 80, 142 СК и др.). Определенные обязанности по защите семейных прав граждан возлагаются также на органы ЗАГС при регистрации брака, развода, установления отцовства, усыновления и других актов гражданского состояния. Порядок регистрации актов гражданского состояния, права граждан при их регистрации установлены Законом об актах гражданского состояния. Защита прав лиц, получающих алименты, возложена законом на администрацию по месту работы алиментнообязанных лиц. Администрация обязана ежемесячно удерживать алименты и в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы уплачивать или переводить их на счет получателя алиментов. При увольнении алиментообязанного лица администрация обязана в трехдневный срок сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и получателю алиментов. В целях защиты прав получателей алиментов администрация также обязана производить индексацию алиментов, выплачиваемых в твердой денежной сумме, при повышении минимального размера оплаты труда (ст. 109, 111, 117 СК). Таким образом, защита семейных прав возможна различными способами: • путем признания права; • путем восстановления нарушенного права; • путем пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения; • путем лишения или ограничения права одного члена семьи в интересах защиты несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи (например, лишение или ограничение родительских прав); • путем возмещения материального ущерба или морального вреда (при признании брака недействительным); • путем взыскания убытков и неустойки (при несвоевременной уплате алиментов), а также другими способами, предусмотренными в конкретных статьях СК. |