Курсовая работа. Курсовая работа дисциплина практикум по дипломному проектированию тема взаимосвязь самооценки и мотивационных особенностей студентов

Скачать 276.17 Kb. Скачать 276.17 Kb.

|

|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ кафедра Социальной психологии КУРСОВАЯ РАБОТА ДИСЦИПЛИНА _______Практикум по дипломному проектированию_________ ТЕМА _____________ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И МОТИВАЦИОННЫХ __________________________ОСОБЕННОСТЕЙ__СТУДЕНТОВ______________

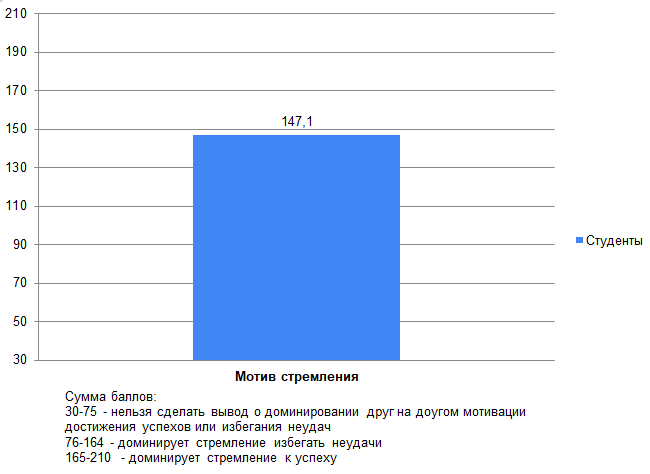

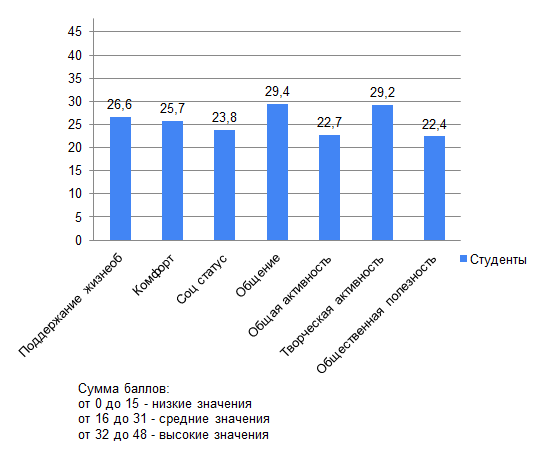

Санкт-Петербург 2021г. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕАктуальность темы. Одной из самых значимых сфер, по мнению многих исследователей, является мотивационно-личностная сфера. Особая значимость проявляется в юношеском возрасте. Так как, именно в этот период, формируются ведущие потребности и смысл жизни каждой личности. Проблемы мотивации относятся к важным аспектам психологического знания, так как их изучение помогает лучше понять сущность тех или иных поступков личности, механизмы и причины ее деятельности (Л.И. Божович, Б.А. Сосновский, В.С. Мерлин). Самооценка и ее уровень, в значительной степени связаны с удовлетворенностью или неудовлетворенностью личности, в моменты возникающей в результате достижения успеха или появления неудачи. Также, данная тема, взаимосвязь самооценки и мотивации, является одной из самых интересных тем в психологии [3]. Проводились разные исследования по данной проблеме отечественными психологами, такими как В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин. Цель работы: выявить взаимосвязь самооценки и мотивационных особенностей у студентов. Для осуществления цели, необходимо выполнить ряд задач: Определить уровень самооценки студентов; Выявить выраженность характеристик самоотношения студентов; Выявить выраженность мотивации достижения студентов; Определить выраженность мотивов у студентов; Соотнести характеристики самооценки и мотивационные характеристики студентов; Определить структуру взаимосвязи между характеристиками самооценки и мотивационными особенностями студентов. Объектом исследования стали 60 студентов г. Алматы в возрасте от 19 до 23 лет. Предмет исследования - взаимосвязь самооценки и мотивационных особенностей. Степень научной разработанности и теоретические основы исследования. Одному из важнейших аспектов психологии, как самооценка, уделяли внимание такие ученые как У.Джеймс, А.И. Липкина, В.П. Зинченко, Л.И. Божович, И.С. Кон и другие. У. Джеймс, это американский психолог и философ, который первый ввел понятие «самооценка», «образ самого себя», еще в 19 веке. В своей теории Джеймс разделил личность на три части, как ее составные элементы, чувства и эмоции, вызываемые этими элементами (самооценка), поступки, вызываемые этими элементами (забота о себе) [15]. В 20 веке В. П. Зинченко под своей редакцией, в психологическом словаре определяет, что самооценка – это ценность, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, поведения. Л.И. Божович указывает на то, что самооценка зависит от семейного воспитания, ценностей, принятые в семье. А. И. Липкина, благодаря своему эксперименту увидела, что у детей формируется рефлексия, оценка своей личности ближе к концу начальной школы. М.Г. Казакина утверждает, что воспринимаемая хроническая неуспешность (в учебной деятельности), влияет на неадекватное занижение или завышение самооценки. Вопросом изучения мотивации в свое время занимались К. Левин, С.Л. Рубинштейн, Д. Макклелланд, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин и др. Теория мотивации по А. Маслоу - первая из рассматриваемых теорий называется иерархией потребностей Маслоу. Сущность ее сводится к изучению потребностей человека. Это более ранняя теория [31]. Ее сторонники, в том числе и Абрахам Маслоу, считали, что предметом психологии является поведение, а не сознание человека. В основе же поведения лежат потребности человека, которые можно разделить на пять групп: физиологические потребности, потребности в безопасности и уверенности в будущем, социальные потребности, потребности в уважении, потребность самовыражения. Психолог К. Левин, разработал то, что в широком понятии называется мотивацией. Левин высказал предположение о существовании состояния баланса или равновесия между индивидуумом и его психологическим окружением. Когда это равновесие нарушается, возникает напряженность отношений, которая вызывает определенные изменения, ведущие к восстановлению баланса. В этом заключался главный смысл его концепции мотивации [22]. В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. По С.Л. Рубинштейну, “мотивация - это субъективная детерминация поведения человека миром, опосредованная процессом его отображения”. Из этого определения следует, что индивид преломляет действительность через свой внутренний мир, отражая ее через мотивацию. Гипотеза исследования. Существует взаимосвязь самооценки и мотивационных особенностей у студентов. Для решения выдвинутых задач были использованы методы исследования: тестирование, опрос. Для решения поставленных выше задач выбраны следующие методики: Диагностика мотивационной структуры личности В.Э. Мильман шкалы: жизнеобеспечение, комфорт, общение, общая активность, творческая активность, социальная полезность. Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан), предназначена для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёв. Тест направлен на выявление уровня самооценки. На выходе: уровень самооценки. Методика исследования самоотношения (МИС; С.Р.Пантилеев), Шкалы: открытость, самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, самоценность, самопринятие, самопривязанность, конфликтность, самообвинение. Практическая значимость: Результаты исследования важны и полезны, для психологов, как в дальнейших исследованиях на данную тему, так и на практике, для разработки комплексного подхода к решению проблемы мотивации к учебе, работе и т.д. База исследования: В исследовании на базе частного университета "ТУРАН" г.Алматы, приняли участие 60 студентов разных направлений (Психология, Юриспруденция, Экономика, Прикладная информатика).

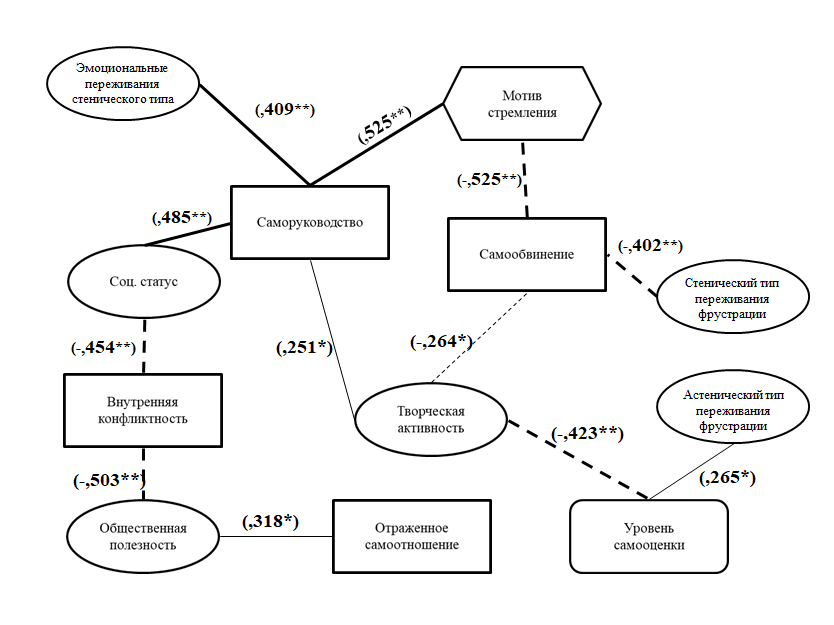

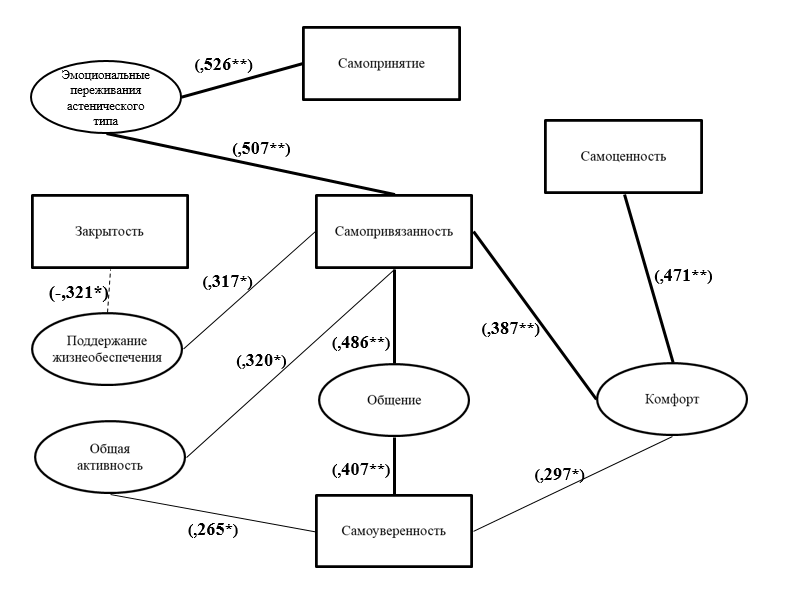

Рис.6. Взаимосвязь таких характеристик самооценки, как саморуководство, самообвинение, отраженное самоотношение, внутренняя конфликтность, уровень самооценки с мотивационными особенностями студентов  Исходя из рисунка 6, мы видим, что положительные и ярко выраженные, значимые взаимосвязи (p≤0.01), мы можем видеть у элементов «Саморуководство» и «Эмоциональные переживания стенического типа», «Саморуководство» и «Социальный статус», «Саморуководство» и «Мотив стремления». Из перечисленных выше взаимосвязей, на первое место по выраженности мы можем поставить взаимосвязь двух элементов - «Саморуководство» и «Мотив стремления». Это говорит о том, что чем выше у студентов проявляется саморуководство, тем выше у студентов проявляется стремление к достижению успеха. На втором месте из вышеперечисленных взаимосвязей мы можем выделить взаимосвязь таких элементов, как «Саморуководство» и «Социальный статус». Это говорит о том, что чем выше у студентов саморуководство, тем выше у них проявляется стремление к обладанию высокого социального статуса в обществе. На третьем месте мы можем выделить взаимосвязь таких элементов, как «Саморуководство» и «Эмоциональные переживания стенического типа». Исходя из этого, мы делаем вывод о том, что чем выше у студентов саморуководство, тем больше они испытывают эмоциональные переживания стенического типа, которые наделяют их энергией, например, радость. Отрицательные и ярко выраженные, значимые взаимосвязи (p≤0.01), мы можем видеть у таких элементов, как «Внутренняя конфликтность» и «Социальный статус», «Внутренняя конфликтность» и «Общественная полезность», «Творческая активность» и «Уровень самооценки», «Самообвинение» и «Стенический тип переживания фрустрации». На первом месте из вышеперечисленных взаимосвязей по значимости находится взаимосвязь таких элементов, как «Мотив стремления» и «Самообвинение». Это говорит о том, что чем выше у студентов мотивация достижения успеха, тем ниже самообвинение. На втором месте по значимости, мы можем выделить отрицательную взаимосвязь таких элементов, как «Внутренняя конфликтность» и «Общественная полезность». То есть, чем выше у студентов проявляется внутренняя конфликтность, тем меньше они мотивированы на общественную полезность. На третьем месте по значимости, мы можем выделить отрицательную взаимосвязь таких элементов, как «Внутренняя конфликтность» и «Социальный статус». Это говорит о том, что чем больше проявляется в студентах внутренний конфликт, когда преобладает негативный эмоциональный фон к себе, преобладает самокопание, тем меньше студенты мотивированы на социальный статус. Следующей, по значимости, мы можем выделить отрицательную взаимосвязь таких элементов, как «Творческая активность» и «Уровень самооценки». То есть, чем выше у студентов уровень самооценки, тем меньше они замотивированы на творческую активность. Также, мы можем выделить отрицательную взаимосвязь таких элементов, как «Самообвинение» и «Стенический тип переживания фрустрации». Это говорит о том, что чем выше самообвинение, когда чаще всего в себе видят недостатки, кто винит себя во всех неудачах, тем ниже в моменты фрустрации студенты переживают стенические эмоции (которые выводят в ресурсное состояние). На рисунке 6 мы видим положительную взаимосвязь на уровне (p≤0.05) между такими элементами, как «Общественная полезность» и «Отраженное самоотношение», «Саморуководство» и «Творческая активность», «Уровень самооценки» и «Астенический тип переживания фрустрации». Из трех вышеперечисленных взаимосвязей на первом месте по значимости мы выделим взаимосвязь двух элементов, таких как «Общественная полезность» и «Отраженное самоотношение». Это указывает на то, что чем выше у студентов мотивация к общественной полезности, тем выше отраженное самоотношение (когда человек воспринимает себя принятым окружающими, чувствует, что его любят, ценят за личностные и духовные качества). На втором месте по значимости, мы выделяем положительную взаимосвязь таких элементов, как «Уровень самооценки» и «Астенический тип переживания фрустрации». То есть, чем выше у студентов уровень самооценки, тем выше студенты испытывают астенические переживания в моменте фрустрации. Или наоборот, чем ниже уровень самооценки, тем меньше студенты испытывают астенические эмоции в момент фрустрации. Далее, мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Творческая активность» и «Саморуководство». Это означает, что чем выше саморуководство у студентов, тем выше мотивация к творческой активности. Или чем ниже саморуководство, тем и ниже мотивация к творческой активности. Также, на рисунке 6 видим отрицательную взаимосвязь на уровне (p≤0.05) элементов «Самообвинение» и «Творческая активность». То есть, чем выше самообвинение у студентов (когда видят в себе недостатки, готовы поставить себе все свои промахи и неудачи, ощущают внутреннее напряжение, при невозможности удовлетворить основные свои потребности), тем ниже мотивация на творческую активность. Чем ниже самообвинение у студентов (обнаруживают тенденцию к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях), тем выше мотивация к творческой активности. Или наоборот, чем ниже самообвинение у студентов (тенденция отрицания собственной вины в конфликтных ситуациях, защита собственного «Я», перенесение ответственности на других за свои недостатки), тем выше у студентов проявляется мотивация к творческой активности.  Рис.7. Взаимосвязь таких характеристик самооценки, как самопринятие, самопривязанность, самоценность, закрытость, самоуверенность с мотивационными особенностями студентов  Рисунок 7 является нашей второй плеядой в исследовании. Мы видим, какие еще элементы имеют взаимосвязи. Положительные и ярко выраженные, значимые взаимосвязи (p≤0.01), мы можем видеть у элементов «Эмоциональные переживания астенического типа» и «Самопринятие», «Эмоциональные переживания астенического типа» и «Самопривязанность», «Самопривязанность» и «Комфорт», «Комфорт» и «Самоценность», и «Общение» и «Самоуверенность», «Общение» и «Самопривязанность». Из вышеперечисленных взаимосвязей на первом месте по значимости мы выделим положительную взаимосвязь двух элементов, таких как «Эмоциональные переживания астенического типа» и «Самопринятие». Это означает, что чем больше студенты испытывают астенические эмоции в момент фрустрации, тем больше они принимают себя, свое состояние, и не хотят работать, изменять свои какие-либо качества, ощущают самодостаточность, приближенность к идеалу. На втором месте по значимости мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Эмоциональные переживания астенического типа» и «Самопривязанность». Это говорит о том, что чем выше у студентов самопривязанность, тем выше мотивация к комфорту у студентов. На третьем месте, из вышеперечисленных по значимости взаимосвязей, мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Самопривязанность» и «Общение». Это говорит о том, что чем выше самопривязанность у студентов, то есть, нежелание меняться на фоне общего положительного отношения к себе, тем выше проявляется мотивация общения. На четвертом месте, из вышеперечисленных по значимости взаимосвязей, мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Самоценность» и «Комфорт». Это говорит о том, что чем выше стремление к комфорту, тем выше самоценность у студентов, чем ниже стремление к комфорту, тем ниже самоценность. На пятом месте, из вышеперечисленных по значимости взаимосвязей, мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Общение» и «Самоуверенность». Это говорит о том, что чем выше у студентов мотивация к общению, тем выше у них самоуверенность. На шестом месте, из вышеперечисленных по значимости взаимосвязей, мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Самопривязанность» и «Комфорт». Это означает, что чем выше у оппонентов проявляется мотивация к комфорту, тем выше самопривязанность. Также, на рисунке 7 мы видим положительную взаимосвязь на уровне (p≤0.05) между такими элементами, как «Самопривязанность» и «Поддержание жизнеобеспечения», «Самопривязанность» и «Общая активность», «Общая активность» и «Самоуверенность», «Самоуверенность» и «Комфорт». Из вышеперечисленных взаимосвязей на первом месте по значимости мы выделим положительную взаимосвязь двух элементов, таких как «Общая активность» и «Самопривязанность». Это означает, что чем выше у студентов проявляется мотивация к общей активности, тем выше у них самопривязанность. На втором месте по значимости мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Поддержание жизнеобеспечения» и «Самопривязанность». Это говорит о том, что чем выше у студентов самопривязанность, тем выше мотивация поддержания жизнеобеспечения, чем ниже самопривязанность, тем ниже у студентов мотивация поддержания жизнеобеспечения. На третьем месте по значимости мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Комфорт» и «Самоуверенность». Это говорит о том, что чем выше самоуверенность (ощущение силы собственного «Я», высокая смелость в общении, доминирование мотива успеха), тем выше проявляется мотивация к комфорту. На четвертом месте по значимости мы можем выделить положительную взаимосвязь таких элементов, как «Общая активность» и «Самоуверенность». Это означает, что чем выше у студентов мотивация к общей активности, тем выше самоуверенность (ощущение силы собственного «Я», высокая смелость в общении, доминирование мотива успеха). Если у оппонентов низкая мотивация к общей активности, то у оппонентов низкая самоуверенность. Также, на рисунке 7 мы видим отрицательную взаимосвязь на уровне (p≤0.05) элементов между такими элементами, как «Поддержание жизнеобеспечения» и «Закрытость». Это говорит о том, что чем выше у оппонентов мотивация к поддержанию жизнеобеспечения, тем ниже у них закрытость, то есть проявляется критичность по отношению к себе. Во взаимоотношениях с людьми доминирует ориентация на собственное видение ситуации, происходящего. Если же, мотивация ниже к поддержанию жизнеобеспечения, тем выше закрытость, то есть проявляется склонность избегать открытых отношений с самим собой; причиной может быть или недостаточность навыков рефлексии, поверхностное видение себя, или осознанное нежелание раскрывать себя, признавать существование личных проблем. Таким образом, мы можем наблюдать достаточно интересные взаимосвязи нашего исследования. ЗАКЛЮЧЕНИЕДля начала, мы провели методики на наших испытуемых - студентах. По методикам исследования мы получили следующие результаты: Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёва. По данному тесту у студентов преобладает уровень самооценки низкий. Это говорит о том, что студенты могут тяжело переносить какие-либо переживания в их сторону, склонны подстраиваться под мнения их окружения, обладают чрезмерной застенчивостью. Методика исследования самоотношения (МИС; С.Р.Пантилеев). По данной методике, оппоненты показали следующие результаты: В зону высоких значений попала характеристика «Самоценность», то есть, большинство студентов высоко оценивают свой духовный потенциал и богатство внутреннего мира, высоко ценят свою неповторимость. В зону средних значений попали такие характеристики методики, как (по выраженности по убыванию): Самоуверенность; Саморуководство; Закрытость; Самопринятие; Отраженное самоотношение; Внутренняя конфликтность; Самопривязанность; Самообвинение. В эмпирической части работы подробно описаны формулировки данных характеристик. «Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана. По данной методике мы выявили, что у студентов преобладает мотив стремления – избегать неудачи. То есть, основная часть студентов замотивирована не на высокий результат в каком-либо деле, а на то, чтобы хоть как-то то или иное дело завершить (обойти неудачу). «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана. Исходя из анализа и обработки результатов по данной методике, мы выявили, что у студентов преобладают такие характеристики, которые указаны ниже по убыванию (на первом месте самая ярко-выраженная характеристика). Ярко-выраженные характеристики мотивационного профиля: Общение; Творческая активность; Поддержание жизнеобеспечения; Комфорт; Социальный статус; Общая активность; Общественная полезность. Ярко-выраженные характеристики эмоционального профиля: Эмоциональные переживания астенического типа; Стенический тип переживания фрустрации; Эмоциональные переживания стенического типа; Астенический тип переживания фрустрации. Это говорит о том, что студенты замотивированы на общение, творческую активность (то есть, большая часть опрошенных студентов стараются раскрыть себя в творческой деятельности), поддержание жизнеобеспечения (стремление обеспечить сохранность жизни, найти оптимальные условия). Также, студенты замотивированы на комфорт (оптимальные бытовые удобства), социальный статус (хотят обрести определенное социальное положение в обществе), общую активность (стремятся на максимум использовать свои психические процессы, физическую активность), общественную полезность (быть полезным в той или иной общественной деятельности). Если анализировать результаты эмоционального профиля, то большинство студентов используют как эмоциональные переживания астенического типа, то есть эмоции, которые подавляют энергию (печаль, грусть и т.д.), так и эмоциональные переживания стенического типа, которые восполняют энергию (радость). При переживании фрустрации, используют больше эмоции стенического типа (радость), немного меньше преобладает эмоции астенического типа при переживании фрустрации. Далее, после полученных результатов по методикам исследования, мы провели статистический, корреляционный анализ. Мы выявили, что в больше всего взаимосвязей получилось у методик самоотношения к другим характеристикам: 1. На первом месте по количеству взаимосвязей находится характеристика самоотношения «Самопривязанность». У этой характеристике 5 взаимосвязей. Она имеет взаимосвязи с такими характеристиками, как «Эмоциональные переживания астенического типа», «Поддержание жизнеобеспечения», «Общая активность», «Общение» и «Комфорт». 2. Далее, по количеству взаимосвязей, на втором месте характеристика «Саморуководство», у данной характеристики 4 взаимосвязи с такими характеристиками, как: «Эмоциональные переживания стенического типа», «Социальный статус», «Творческая активность» и «Мотив стремления». 3. На третьем месте по количеству взаимосвязей находится характеристики «Самоуверенность» и «Самообвинение». Данные характеристики имеют по три взаимосвязи. Характеристика «Самоуверенность» имеет взаимосвязи, с такими характеристиками, как «Общение», «Общая активность» и «Комфорт». «Самообвинение» имеет взаимосвязи с такими характеристиками, как «Мотив стремления», «Стенический тип переживания фрустрации» и «Творческая активность». 4. На четвертом месте по количеству взаимосвязей «Внутренняя конфликтность» - две взаимосвязи, с такими характеристиками, как «Социальный статус» и «Общественная полезность». В то время, как характеристики мотивационного профиля коррелируют максимум с тремя характеристиками («Творческая активность»). Исходя из этого, мы можем предположить, что мотивационные характеристики личности студента вторичны по отношению к самоотношению. Вспомнив понятие самопривязанности, степень желания, готовность изменяться по отношению к наличному состоянию, и так как, данная характеристика имеет больше всего взаимосвязей с мотивационными характеристиками. Мы можем сделать предположение, что именно она влияет на мотивацию студента. Если у студента высокий уровень самопривязанность – неготовность меняться, улучшаться в той или иной ситуации, то и уровень мотивации у него будет низким. Также, наоборот, если же студент желает развиваться, изменять свое внутреннее «Я», но уровень мотивации у него будет высоким. То есть, меняемся мы, стремясь к чему-либо. Также и с характеристикой «Саморуководство», у которой 4 взаимосвязи. Данное понятие очень схоже с термином «Локус контроля», где человек приписывает себе или внешним обстоятельствам свои успехи или неудачи. То есть, чем выше у студента саморуководство, тем выше и мотивация (то есть он знает, что все успехи или неудачи зависят от него самого). В целом можно отметить, что мы получили интересные взаимосвязи самооценки и мотивационных особенностей студентов. Таким образом, исследование подтвердило основную гипотезу о том, что существует взаимосвязь самооценки и мотивационных особенностей студентов. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫАбрамова Г. С. Возрастная психология – Екатеринбург, 2010. — 624 с. Аверин А. В. Психология личности. – М., 2012. – 180 с. Азимова Р.Н. Социально-психологическая природа самооценки и ее нравственный аспект. Известия АПАз ССР, 1969. № 3 с. 343 Асмолов А. Г. Психология личности. – М : Смысл, 2015, 400 с. Аткинсон Р. Л. и др. Введение в психологию //М.: Прайм-Еврознак. – 2013.- 212 с. Баженов, С.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2018. Том 7, №4. С. 84-85 Бакшаева Н., Вербицкий А. Психология мотивации студентов. – Litres, 2017, – 360 с. Бернс Р. Я – концепция. – Самара: Бахрах-М, 2013. – 656 с. Бех В. П. Изучение влияния самооценки на агрессивность в юношеском возрасте // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 18. – С. 6–10 Болотова, А.К., Молчанова, О.Н. Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов (Стандарт третьего поколения) / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. — Санкт-Петербург : Питер, 2018. — 512 с. Вилюнас В. К. Психология развития мотивации. –СПб.: Речь, 2006. –458 с. Виндекер О. С. Внутриличностные детерминанты мотивации достижения // Проблемы образования, науки и культуры. -2010. -No 1. -С. 118-126 . Гонина О. О. Психология. Учебное пособие. — М.: КноРус. 2019. 320 с. Гулевич О. А., Сариева И. Р. - СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 424с. Джеймс У. Психология/У. Джемс //М.: Педагогика. – 2017, 390 с. Донцов Д. А., Донцова М. В. Психологические особенности юношеского (студенческого) возраста // Образовательные технологии. 2013. № 2. С. 34–42. Дорофеев Ю.А. Психологические и возрастные особенности студенческого возраста //Поволжский научный вестник. 2015. №4-2(44). С.41-43. Диагностика мотивации достижения (А.Мехрабиан) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. 2002. C.98-102. Еромасова А. А. Общая психология. Методы активного обучения. Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт. 2019. 182 с. Захарова А. В. Психология формирования самооценки. – 2016, 100 с. Зобнина Людмила Яковлевна Исследование мотивации достижения // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2009. №2-1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-motivatsii-dostizheniya Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с. Кон И. С. Психология ранней юности: Книга для учителя. – Просвещение, 2015. – 400 с. Коржова Елена Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер. 2020. 544 с. Корнеева Л.Н. Самооценка как механизм саморегуляции профессиональной деятельности // Вестн. ЛГУ. 1989. Вып.4. С. 91 - 96. Лисовский В. Т. Личность студента. – ЛУ, 2014., 211 с. Майерс, Д. Социальная психология : учебник / Д. Майерс. — 7-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2015. — 800 с. Макклелланд Д. Мотивация человека. — СПб.: Питер, 2007—672 с. Маркова А. К., Матис Т. А., Фридман Л. М., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. // М., Просвещение -1990. Маслова Е. А. Психологическая природа самооценки, место самооценки в структуре самосознания личности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uroki.ru/met_rus/k_psihologiya/k_psihollichnost/samoocenka.htm Маслоу А. Г. Мотивация и личность:[пер. с англ.]. – Издательский дом «Питер», 2015.- 600 с. Мильман В. Э. Метод изучения мотивационной сферы личности /Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции.- М., 1990. Настольная книга практического психолога / Сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева. - М.: АСТ:Хранитель; СПб.: Сова, 2008, 141-157 с. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том iii: психология личности: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 739 c. Нуркова В. В., Березанская Н. Б. - ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 524с. Общий психологический практикум : учебник для вузов / Под ред С. А. Капустина. – Санкт-Петербург и др.: Питер, 2018. – 480 с. Пикулева, О.А. Психология самопрезентации личности: Монография / О.А. Пикулева. - М.: Инфра-М, 2017. - 400 c. Райс, Ф. Психология подросткового возраста / Ф. Райс, К. Долджин. - СПб.: Питер, 2018. - 380 c. Реан А.А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. – Спб, Питер, 2015. – 410 с. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. - М.: Мир. 2015. . – С. 320 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – Издательский дом" Питер", 2016. 344 с. Семенова Т.В. Влияние учебной мотивации на успеваемость студентов: роль учебной активности // Высшее образование в России. 2016. № 7. С. 25–37. Сибирев В. А., Головин И. А. Социологические исследования, 2018. – №3. – С.106 – 117. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Мн.: Высшая школа, 2017. – 1082 с. Степанова, С.М., Мальцева, Е.С., Родермель Т.А. О некоторых аспектах создания мотивационного механизма в трудовой деятельности // Экономические науки. Сургут. 2019. № 2. – С. 87 Тест-опросник «Определение уровня самооценки». (автор методики С.В.Ковалёв) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/656606019 Усова, Е. Б. Возрастная психология - Мн.: Изд-во МИУ, 2009 – 56 с. Утлик, Э.П. Психология личности: Учебник / Э.П. Утлик. - М.: Academia, 2018. - 448 c. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения //СПб.: Речь. 2014, 240 с. Чехонина О.И. Особенности психического развития М., 2017. 16 с. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека -М.: Политиздат, 1969 –471с. |