Курсовая. Курсовая работа по дисциплине методология и методы социологического исследования

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

1 2 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Курсовая работа

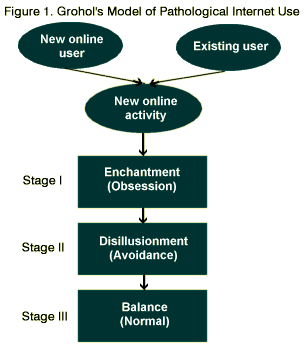

Москва – 2020 СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ............................................................................................. 5 1.1 Психологические аспекты понятия «зависимость» .................................................................... 5 1.2 Теоретический анализ понятия «интернет-зависимость» ........................................................ 9 1.3 Особенности интернет-зависимости среди молодёжи. Влияние социальных сетей..............15 ГЛАВА II. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ...............................17 2.1 Анализ интернет-зависимости среди молодежи...........................................................................17 2.2 Выводы по главе.................................................................................................................................17 ВВЕДЕНИЕ Современный мир сложно представить без выхода в Интернет. Эта всемирная сеть существенно облегчает нам жизнь и помогает экономить большое количество времени, под её влиянием происходит формирование личности у особо уязвимой возрастной группы – молодёжи. Из-за ещё неустойчивой психики, молодые люди подвержены негативному влиянию, которое может оказывать Всемирная сеть. Большое количество подростков в стрессовых ситуациях предпочитают обращаться именно к Интернету, (который предлагает весь спектр услуг, в том числе психологических) а не к реально окружающим их людям. Виртуальная реальность стала совершенно новой сферой, в которой воспитываются свои субкультуры и приживаются новые ценности. Социальные сети, в которых возможно всё, от покупок до выстраивания отношений, стали основополагающими факторами для формирования интернет-зависимости. Молодое поколение мало различает жизнь в реальном мире и в интернете. Стремительное развитие массовой культуры и информационных технологий приводит к смене существующих ценностей, а с ними и к новым девиантным формам поведения. В их числе находится и интернет-зависимость. Имея массовый характер, она угрожает как физическому, так и психологическому здоровью молодёжи. Существование в виртуально созданном мире без каких бы то ни было значимых целей приводит к остановке развития личности, вплоть до деградации. Обилие публикаций на данную тему говорит нам о том, что эта тема актуальна как никогда в современном мире. Главной проблемой данного исследования является: вовлечённость молодёжи в виртуальное пространство и формирование у них интернет аддикции. Объектом исследования является молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Предметом исследования является интернет-зависимость. Цель исследования – определить степень важности интернет пространства для молодёжи. Задачи исследования: Проанализировать понятие «зависимость». Проанализировать понятие «интернет-зависимость». Проанализировать влияние социальных сетей на молодёжь. Выявить причины, по которым молодёжь проводит время в интернете. Узнать какое количество времени молодёжь проводит время в интернете. Определить, как интернет влияет на психологическое состояние молодых людей. Определить, как интернет-зависимость влияет на повседневную жизнь молодёжи. Гипотеза исследования – молодёжь всё большее внимание уделяет интернету, а именно социальным сетям, стирая все рамки между реальным и виртуальным. Из-за большого количества часов, проведенного в интернет пространстве, возникают проблемы в социальной жизни. Методами исследования являются: анкетирование и контент-анализ. Как известно, одними из первых к изучению интернет-зависимости обратились американские ученые-психиатры И. Голдберг, К. Янг [2], Д. Гринфилд [15] и К. Суррат [16]. В России вопросы компьютерной зависимости изучаются примерно с 2000-х годов. Психологические и социальные аспекты исследуются в работах А. Войскунского [21, 22], А. Жичкиной [25], Н. Корытниковой [26] и других авторов. Также, данной проблемой занимались М. Шоттон [17], Дж. Грохол [23], К. Мюррей [18], И. П. Короленко [19], А. Е. Личко [20] и др. Аддикция – неконтролируемая потребность индивида в определенном виде деятельности. Аддиктивное поведение – форма девиантного поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния. Девиантное поведение – совершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или ином сообществе. совершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или ином сообществе. Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. Кибераддикция – это вредоносная зависимость от виртуального пространства. Термин относится не только к играм, но и ко всему интернету вообще. Виртуальное пространство – это область технических, технологических и социальных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в процессе использования компьютерной или иной электронной технической сети по поводу информации, информационных ресурсов, информационных услуг и средств связи. ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 1.1 Психологические аспекты понятия «зависимость» «Выраженная наклонность, привязанность, слепое безотчетное предпочтение чего-либо, страсть к чему-либо» обозначается в русском языке словом пристрастие [27]. Это слово рассматривают как синоним англоязычного слова «аддикция» (англ. addiction - склонность, пагубная привычка; addict - наркоман, токсикоман, алкоголик). В широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации». В. Миллер и М. Ландри сформулировали термин «аддиктивное поведение», которое подразумевает один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций. Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной - от практически нормального поведения до тяжелых форм зависимости, сопровождающихся выраженными соматической и психической патологиями. [29] Отечественный психиатр С.А. Кулаков рассматривал аддиктивное поведение как отклонение в поведении личности при отсутствии индивидуальной психологической зависимости. [28] Работы 3. Фрейда, Д. Винникотта, И. Балинта, М. Кляйн, Б. Спока, М. Маллер, Р. Спиц свидетельствуют о том, что мучительные переживания ребёнка в первые два года жизни (болезнь, утрата матери или ее неспособность удовлетворять эмоциональные потребности ребенка, жёсткий режим питания, запрещение «баловать» ребенка, желание сломить его упрямый нрав и др.) связаны с последующим зависимым поведением детей. [30] В настоящее время выделяют химические и нехимические (поведенческие) виды аддикций. Химическая зависимость – это психическое, а иногда соматическое состояние, являющееся следствием повторного употребления естественного или синтетического психоактивного вещества (алкоголизм, наркомания, табакокурение). Нехимические зависимости – это вид зависимости, при которой возникает азартное поведение. Здесь объектом зависимости становится поведение, а не психоактивное вещество (гэмблинг, эротические аддикции, религиозные аддикции и т.д.). [31] Среди психологических особенностей аддиктивной личности А.Ю. Акопов в книге «Свобода от зависимости» различает следующие: морально-нравственная незрелость, выраженный инфантилизм, крайний эгоизм и индивидуализм, не прилагают к получению удовольствия никаких усилий, аффективное мышление, снижение чувства меры, самодовольство, завышенная самооценка, гипертрофирование значения своего личного опыта, снижение критичности к себе, склонность к самообманам, иллюзорному восприятию себя, безответственность перед собой и близкими, ненадёжность (отсюда неустойчивость взаимоотношений с другими людьми), крайняя изворотливость, граничащая со лживостью и безответственным фантазированием, ослабление обратной связи результатов своей деятельности и дальнейшего поведения, то есть рефлексии. [32] Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или смерти, но закономерно вызывает личностные изменения и социальную дезадаптацию. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделили 3 этапа аддиктивного поведения. [33] В качестве триггерного механизма сначала должна случайно возникнуть смена двух полярных состояний: крайне тяжелое скачкообразно переходит в эйфорию. Индивид на осознанном уровне фиксирует способ перехода от одного эмоционального состояния к другому. На втором этапе данная последовательность возникает автоматически при ухудшении психологического состояния. Для последнего этапа характерно встраивание аддиктивного поведения в структуру личности, происходят нарушения социальной адаптации человека. К этому времени человек, как правило, уже не способен на нормальное общение, качественную профессиональную деятельность, полноценный отдых. Происходит разрушение физического и психического здоровья. Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного эмоционального отношения к объекту аддикции (например, в беспокойстве о том, чтобы был постоянный запас сигарет, наркотика). Мысли и разговоры об объекте начинают преобладать. Усиливается механизм рационализации — интеллектуального оправдания зависимости. При этом формируется «мышление по желанию», при котором содержание мышления подчинено эмоциям. Типична гедонистическая установка в жизни, т.е. стремление к немедленному получению удовольствия любой ценой. Пожалуй, одним из самых негативных проявлений аддиктивной установки является анозогнозия — отрицание болезни или ее тяжести. Нежелание аддикта признавать свою зависимость осложняет его взаимоотношения с окружающими и существенно затрудняет оказание помощи. Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости становится целью существования, а употребление — образом жизни. [30] Зачастую зависимое поведение может быть следствием духовного кризиса ─ попыткой уйти от него, бегством от действительности или поиском свободы путем «перехода» в иную реальность, в иное, измененное состояние сознания. Следует отметить, что лица с низкой переносимостью психологически дискомфортных состояний, возникающих в повседневной жизни, более подвержены риску появлений аддиктивной установки. Такой риск также может увеличиваться при встрече с трудными социально неблагоприятными, психотравмирующими ситуациями, как утрата прежних идеалов, разочарование в жизни, распад семьи, потеря работы, социальная изоляция, утрата близких или друзей, резкая смена привычных жизненных стереотипов [34]. Для некоторых социальных групп зависимое поведение является проявлением групповой динамики (подростковая группа, неформальное объединение, сексуальное меньшинство, просто мужская компания). Немаловажным фактором в формировании зависимого поведения играют индивидуальные особенности человека. Интересной представляется концепция зависимой личности В.Д. Менделевича. [34] Стержнем зависимой личности, по мнению В.Д. Менделевича, является инфантильность. Зависимой личности также свойственна внушаемость. Личность, склонная к формированию зависимого поведения, оказывается некритичной, часто легковерной, податливой групповому воздействию, авторитарному управлению. Зависимая личность отличается неспособностью адекватно планировать и прогнозировать своё будущее. Ей свойственно подчиняться спонтанно образовавшимся условиям, при этом, не учитывая вероятностный прогноз. Ещё одна характеристика – ригидность – негибкость, тугоподвижность всей психической деятельности, отсутствие способности при объективной необходимости изменить мнение, отношение, установку, мотивы и т. п. Итак, аддикция приобретает отрицательный характер в тот момент, когда способ аддиктивной реализации из средства постепенно становится целью. Каждый человек нуждается в каких-то отвлеченных действиях или же в получении развлечений для того, чтобы на время отвлечься от проблем и переживаний, однако в той ситуации, когда подобные действия заменяют собой все остальные цели жизни следует говорить о формировании аддиктивного поведения. 1.2 Теоретический анализ понятия «интернет-зависимость» Понятие «интернет-зависимость» появилось относительно недавно, вошло в научный оборот оно в середине 90-х годов прошлого столетия. Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от интернета являются психиатр И. Гольдберг и клинический психолог К. Янг. В 1995 году И. Гольдбергом был предложен термин «интернет-зависимость» («Internet Addiction Disorder»), он определил его как «подобие алкогольной или наркотической зависимости и поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь», «фантазии и мечты об интернете», «намеренное и ненамеренное печатное движение пальцами». [1] Следует отметить, что изначально И. Голдберг использовал понятие «интернет-зависимость» в шутку, не считая её подлинной зависимостью, однако, когда он создал группу психологической поддержки интернет-аддиктов, к нему обратились сотни людей, заявлявших, что им требуется профессиональная помощь для преодоления зависимости. Кимберли Янг полагает, что «интернет-зависимость» — «это широкий термин, обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над влечениями». [2] А. Е. Воскунский считает, что «интернет-аддикция — реально существующий феномен. Однако для того, чтобы считать его заболеванием, в настоящее время недостаточно клинических данных». [1] Диагностика данного расстройства в настоящее время затруднена тем, что до сих пор не существует единой системы критериев, включенных в DSM-IV. Из всех диагнозов, представленных в DSM-IV, игромания наиболее соответствует компьютерной зависимости. Как только интернет-зависимость попадет в официальный список болезней, ее смогут лечить врачи с помощью препаратов и психотерапии. По данным психологов, такой диагноз смогут ставить зависимым от селфи, онлайн игр, SMS и социальных сетей. [10] Общепринятым определением интернет-зависимости можно признать «навязчивое стремление использовать интернет и избыточное пользование им, проведение большого количества времени в сети.» С целью диагностики интернет-зависимости в настоящее время используются следующие методик: тест Кимберли Янг; тест интернет-зависимости Чена (шкала CIAS); диагностический опросник интернет-аддикций (ДИА). С целью диагностики компьютерной игровой зависимости можно использовать следующие тесты в адаптации А. Л. Карпова, В. В Козлова: Массачусетский опросник увлечения азартными играми (MAGS); восьмипунктовый опросник Сэлливана; Канадский подростковый опросник (CAGI); [3] Существуют 5 подходов к изучению феномена интернет-зависимости: психотерапевтический (рассмотрение зависимости как врожденная психологическая особенность); медицинский (рассмотрение с точки зрения реальной болезни, наравне с алкогольной или табачной зависимостью); педагогический (в связи с недостаточной социальной вовлеченностью); психологический (рассматривает личностный психологический анализ, затрагивает уровень самооценки, детские травмы); социологический (затрагивает общественное влияние). [4] К скорейшему формированию интернет-зависимости ведут такие атрибуты современности как: усложнение социальных связей, которые особо обострены в городах-мегаполисах, ускоряющийся темп жизни, непрекращающийся поток информации, кризис семьи с нарушениями детско-родительских отношений, изменение ценностей с массовой переориентацией на карьерный рост и успех. Один из основоположников изучения злоупотребления интернетом был К. Янг. Им были изучены и описаны этапы формирования и развития интернет-зависимости: первый этап – формирование аддикции, увлеченность тем набором функций, который предоставляет интернет; второй этап – развитие аддикции, интернет начинает замещать стороны обычной социальной жизни; третий этап – полное погружение в виртуальный мир, формирование тотальной аддикции. [2] Также свою модель развития интернет-зависимости предложил Дж. Грохол. В модели Дж. Грохола зависимость от интернета можно назвать первой стадией. На этой стадии люди привыкают и адаптируются к новой реальности. Так как данная среда объемна и сильно отличается от действительности, то некоторые «застревают» в ней, пытаясь найти всё большее удовольствие, что довольно типично для адаптации к новым технологиям и устройствам. «Застревание» на первой стадии – стадия «очарования» (enchantment), она выражается в поведении человека, которое уже может быть рассмотрено как зависимость от интернета. Естественное избавление от возможной зависимости означает переход на стадию «разочарования» (disillusionment), затем стадия «сбалансированности» (balance). Одно важное допущение модели Дж. Грохола: все люди в конечном итоге перейдут на III этап самостоятельно, процесс перехода будет зависеть от индивидуальных психологических качеств человека и может занимать у всех разное количество времени. [5] Таким образом, модель Дж. Грохола является довольно оптимистичной: начиная с уже оформленной интернет-зависимостью, человек преодолевает стадии и в конечном счёте естественным образом избавляется от зависимости. Однако всё же существует шанс остаться на начальной стадии, если не будет достаточной мотивации или не будет предложена помощь.  Среди множества симптомов, описанных разными авторами, наиболее часто встречающимися являются: предвкушение следующего сеанса проведения времени в сети; проблемы с социальной стороной жизни, пренебрежение семьей, друзьями, учебой; потеря контроля над своим временем; улучшение настроения во времяпровождения в сети; ложь по поводу времени, проводимого в интернете; ухудшение режима сна; невозможность остановиться. Исследователями данной темы определен ряд факторов, которые делают интернет привлекательным как средство ухода от действительности. Начнем с того, что в интернете существует чрезвычайно широкий выбор партнеров по общению, который удовлетворяет любым потребностям человека. Важно отметить, что нет необходимости удерживать внимание одного собеседника, в любой момент можно найти нового – более подходящего. Бурная жизнь в сети легко заменяет реальное существование: люди там влюбляются, ссорятся, радуются и волнуются легче и чаще. Особенную роль интернет, предоставляя возможность раскрыться, играет для людей, у которых по различным причинам жизнь социально бедна. Виртуальная реальность характеризуется тем, что человек воспринимает и переживает ее не как порождение своего собственного ума, а как объективную реальность. Виртуальная реальность представляет собой некое подобие окружающего нас мира, искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме. Создаваемые эффекты проецируются на сознание человека и позволяют испытывать ощущения, максимально приближенные к реальным. В виртуальном пространстве существует возможность создавать новые оригинальные образы самопрезентации, которые было бы невозможно осуществить в повседневной жизни. Чаще всего это киберсекс, ролевые игры в чатах, различные варианты социальных ролей. При помощи интернета, люди могут находиться в разных социальных статусах, таким образом ищут самоутверждение. Данный фактор особенно помогает людям, которые не смогли достичь желаемого положения в реальности. Анализ разных форм общения в интернете позволяет сделать вывод о том, что интернет, благодаря своим особенностям, является удобным средством для изучения человеком самого себя и реализации своих социальных потребностей. Так же среди преимуществ интернета в сравнении с повседневной жизнью Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. выделяют анонимность, доступность, невидимость, множественность, безопасность, простоту использования. [6] По мнению К. Янга будучи включенными в виртуальную группу, интернет-зависимые могут полностью менять свои социальные привычки, выходить из состояния конформизма – люди становятся способными в большей степени выплескивать свои эмоции, высказывать, зачастую с целью провокации, противоречащие мнению других суждения, не бояться высказывать свое мнение и быть отвергнутым. К. Янг приводит 4 признака интернет-зависимости: постоянное желание проверить электронную почту; преследуемое ожидание следующего выхода в сеть; увеличение количества времени, проводимого в сети; растрачивание денег на интернет. [2] Близкими по смыслу к понятию «интернет-зависимость» являются термины «кибераддикция», «компьютерная аддикция» или «компьютерная зависимость». Под последней понимается «патологическое пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми». Следует учитывать, что признаком зависимости является не время, проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех интересов человека, отказ от других видов деятельности. Современные исследования компьютерной зависимости показывают, что её нельзя отождествлять с зависимостью от психоактивных веществ. Так, наркотическая аддикция с течением времени постепенно возрастает, компьютерная аддикция, напротив, усиливается только до определенного максимума, после которого она снижается. [7] В настоящее время компьютерную зависимость в большинстве источников рассматривают как игровую зависимость или гэмблинг. Изначально гэмблинг определялся как зависимость от азартных игр, казино, игровых автоматов. С развитием технологий в это понятие стали также включать компьютерные игры, а также интернет-зависимость. [8] В зависимости от целей ухода в виртуальную реальность В.Д. Менделевич выделил следующие типы интернет-зависимых людей: интернет-гемблеры (люди, которые пользуются разнообразными интернет – играми, аукционами, лотереями); интернет-трудоголики (реализуют свой работоголизм посредством сети - поиск базы данных, составление программ и т. д.); интернет-сексоголики (посещают различные порносайты, занимаются виртуальным сексом); интернет-эротоголики (любовные аддикты, которые знакомятся, заводят романы посредством сети); интернет-покупатели (трата денег посредством бесконечных покупок онлайн); нтернет-аддикты отношений (часами общаются в чатах, бесконечно проверяют электронную почту и т. д.) Как и другие химические и поведенческие аддикции, разные формы интернет-зависимости могут переходить одна в другую и сосуществовать в различных комбинация. [9] 1.3 Особенности интернет-зависимости среди молодёжи. Влияние социальных сетей Большинство молодых людей привыкли регулярно посещать интернет, при этом пользуются им в первую очередь для развлечения, а не для задач, связанных с саморазвитием, учебой или работой. Многие слабо представляют свою жизнь без интернета, но скорее в силу укоренившейся привычки, а не в силу паталогической зависимости. Большинство из них настолько привыкли к постоянному присутствию интернета в своей жизни, что ситуация его недоступности с большой вероятностью вызовет у них растерянность. Но растерянность в данном случае, вероятно, отнюдь не тождественна сильному эмоциональному дискомфорту. Многие из них ощущают какие-то негативные эффекты влияния интернета на свою жизнь и даже испытывали желание отказаться от его использования. [11] Следует сказать, что большинство своего времени, проводимого в интернет пространстве, молодежь тратит на социальные сети. Так, 91% молодых людей в 18−24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями. Среднестатистический пользователь проводит 2 часа 15 минут в сутки, листая ленту и общаясь в социальных сетях, а молодежь 16–24 лет — почти три часа. [12] Молодежь начинает пользоваться интернетом очень рано: впервые заходят в виртуальное пространство в 4-5 лет, к 10-11 годам они привыкают к «другой» реальности и все чаще проводят время в интернет-пространстве. Более 70% из них регулярно используют интернет для банковских операций и покупок, 65% предпочитают узнавать из него новости, а не менее 40 % любят проводить в нем свое свободное время. Постепенно становится для большинства российской молодежи более привлекательным инструментом общения, нежели личные встречи. [11] В настоящее время посредством интернета молодые люди решают множество задач: поиск новой информации, установление социальных связей, в которых, естественно, отсутствует эмоциональное составляющее, что приводит к отсутствию навыков межличностного взаимодействия в целом. Навыки живого общения невозможно применить в сети, в реальности молодым людям становится сложнее точно определять эмоциональное состояние собеседника и, в зависимости, от этого выстраивать подходящую линию поведения. Общение в интернете довольно упрощено, у заядлых пользователей социальных сетей зачастую страдает языковая грамотность и образность речи. Возможность легко оборвать контакты не дает развивать умение решать конфликтные ситуации в реальности. [13] У молодежи возникает повышенная возбудимость при отсутствии возможности выхода в сеть, что является одним из факторов развития интернет-зависимости. Это состояние проходит, как только они оказываются “онлайн”. Одной из главных особенностей информации, предлагаемой в социальных сетях, является фрагментарность, отрывочность: сжатые тексты, цитаты, тезисная информация и обилие иллюстраций. Всё это сильно влияет на формирование мышления молодежи, которое уже направлено на восприятие кратко изложенной информации. Молодым людям из-за постоянно меняющейся информации становится невозможно уловить её всю, им свойственно так называемое «клиповое» мышление, которое характеризуется визуальностью, эмоциональностью, отсутствием концентрации внимания на подробностях и деталях. Термин «клиповое» мышление в настоящее время приобретает негативную эмоциональную окраску из-за отсутствия у молодежи желания вникать в содержание, а лишь улавливать отдельные образы, возникают проблемы в восприятии большого количества информации, в сосредоточение на каком-либо процессе длительного времени. Подача информации в легкой и понятной форме, без приведения доказательств формирует у пользователей социальных сетей иллюзию знания. [8] Обмен сообщениями заменяет обычную коммуникацию и является довольно специфичным способом передачи информации, поскольку большую часть информации в реальной жизни человек берет с невербальной стороны – здесь же нет возможности увидеть истинные эмоции человека, его мимику, тон. У человека есть время подумать и придать своим мыслям подходящую форму, имеется также возможность стереть сообщение. Множество информации, отброшенной в процессе набора и редактирования текста, оказывается утраченной. Хотя есть мнение, что, наоборот, обмен информацией становится более качественным в плане отношения содержания текста к его объему. Стоит сказать, что интернет-аддикция способствует формированию целого ряда психологических проблем у подростков: конфликтное поведение, хронические депрессии, трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом. Дети, зависимые от интернета, не смогут стать полноценными и психологически здоровыми членами общества. [15] 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||