Курсовая работа Право и организация социального обеспечения. Мороз_ПСО_Право социального обеспечения. Курсовая работа по дисциплине Право социального обеспечения на тему Понятие социального обеспечения

Скачать 5.43 Mb. Скачать 5.43 Mb.

|

|

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ «УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ» Факультет электронного обучения курсовая работапо дисциплине «Право социального обеспечения» на тему «Понятие социального обеспечения»

Москва 2021 Содержание

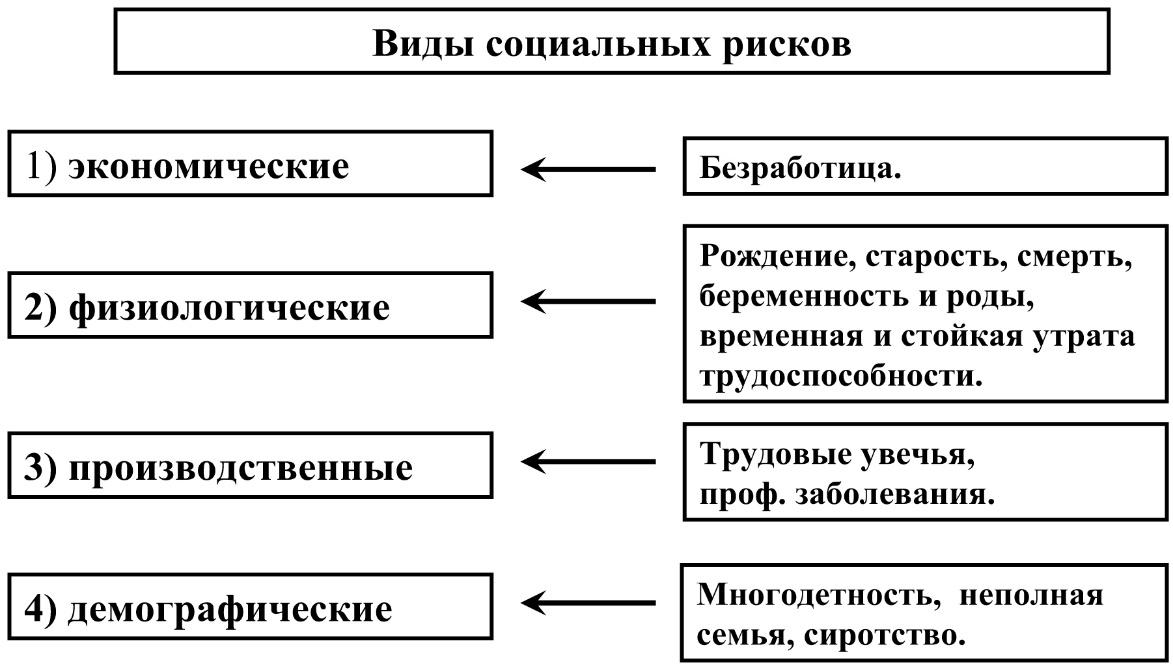

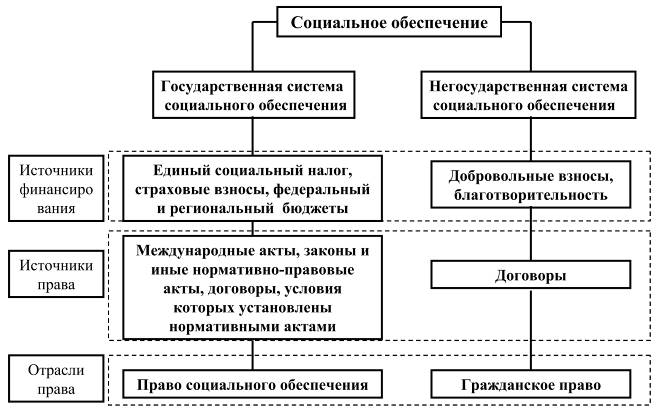

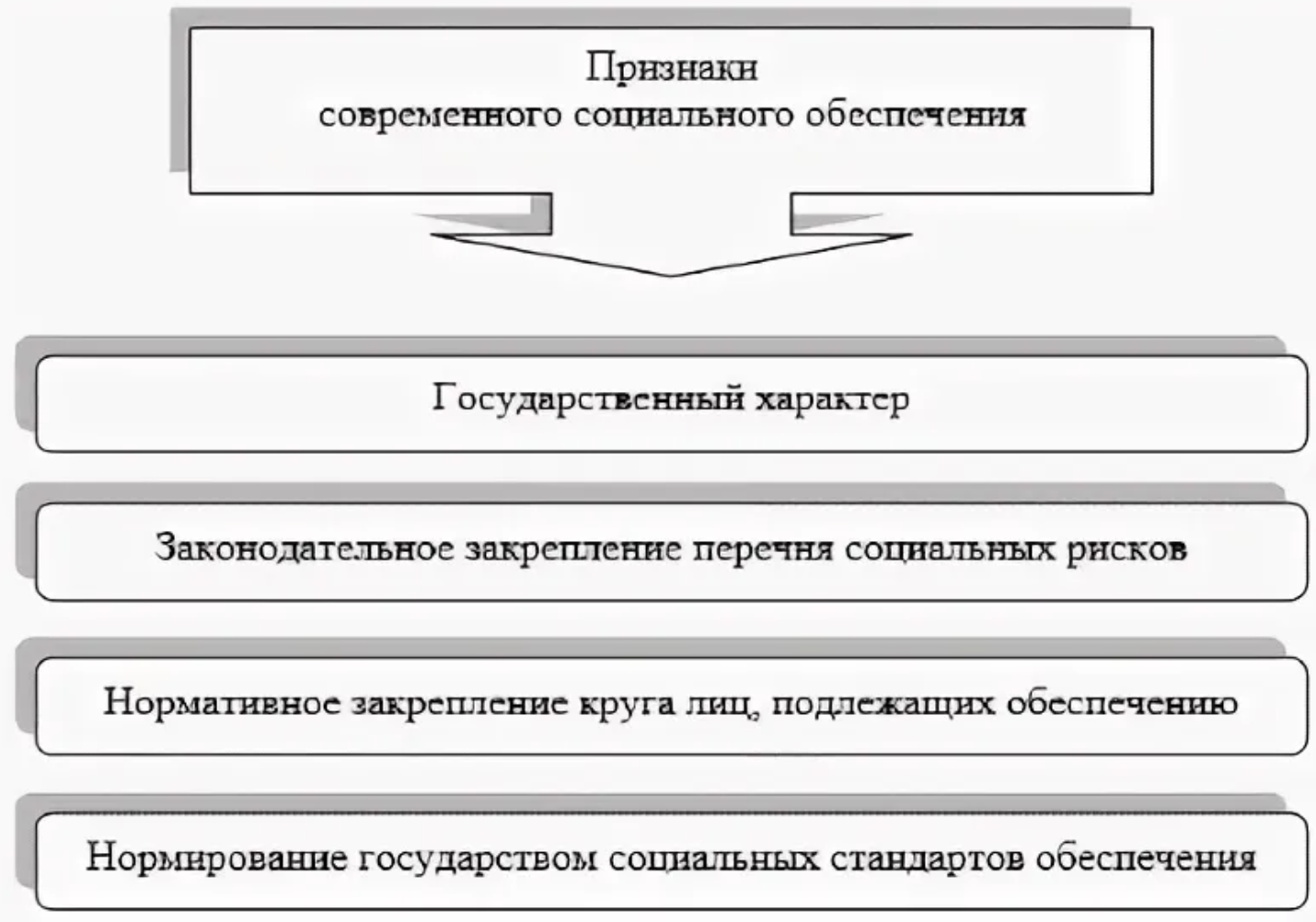

ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования заключается в том, что в жизни государства и общества социальное обеспечение всегда занимало и продолжает занимать ключевое и определенное место. Деятельность в этой области напрямую зависит от развития экономики и тесно связана с политикой и социальным благосостоянием людей и неработающего населения. Цель социального обеспечения заключается, прежде всего, в том, чтобы быть особой формой удовлетворения жизненных потребностей пожилых людей и инвалидов. Будучи специальным социальным институтом современного государства, социальное обеспечение является показателем социального доверия, социальной гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию в случае возникновения социальных рисков. Целью курсовой работы является рассмотрение и изучение понятия и системы правоотношений по социальному обеспечению. Для достижения поставленной цели в работе ставятся задачи: 1. Рассмотреть понятие социального обеспечения и причины его возникновения, функции социального обеспечения. 2. Рассмотреть понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 3. Рассмотреть и изучить материальные правоотношения, их виды и цели. Объект - система социального обеспечения в Российской Федерации. Предмет - развитие системы социального обеспечения в Российской Федерации. Методологической и теоретической основой исследования являются методы общенаучного познания: диалектический метод, метод перехода от частного к общему, анализ и синтез. Теоретические основы социального обеспечения 1.1. Понятие и виды социальных рисков правоотношений по социальному обеспечению На протяжении всей жизни каждый подвергается различным социальным рискам, которые самым непосредственным образом влияют на его здоровье и трудоспособность и могут привести к потере заработной платы или другого дохода от работы, которые являются основным источником средств к существованию. К числу характерных особенностей, позволяющих назвать определенные события, которые происходят в жизни человека, социальным риском, относятся: имущественные последствия в виде отсутствия доходов от труда или внутрисемейного содержания, дополнительные расходы на членов семьи с ограниченными возможностями; обусловленность экономической системой и социальной организацией труда; заинтересованность государства и общества в смягчении и преодолении последствий наступления этих событий. Принимая во внимание объективный характер и влияние на трудоспособность человека, социальные риски можно разделить на четыре группы (см. рис. 1): экономического характера (безработица); физиологического характера (временная или стойкая утрата трудоспособности, беременность и роды, старость, смерть); производственного характера (трудовое увечье, профессиональное заболевание); демографического и социального характера (многодетность, неполнота семьи, сиротство). Экономические и демографические риски напрямую не влияют на способность человека работать. Но продолжительное отсутствие работы, несомненно, приводит к общему снижению уровня жизни безработных и членов их семей, а также к потере профессиональных навыков. В свою очередь, дополнительные расходы, связанные с рождением многодетных детей, могут привести к снижению среднедушевых доходов семьи ниже прожиточного минимума, ухудшению качества питания, отдыха и других условий жизни семьи, а также негативно сказаться на ее здоровье.  Рисунок 1. Виды социальных рисков Под социальным риском понимается вероятное событие, возникновение которого приводит к материальной незащищенности в связи с потерей дохода от работы или содержания семьи, а также к дополнительным затратам на детей и других членов семьи с ограниченными возможностями, к необходимости получения медицинских или социальных услуг. Для социального обеспечения понятие социального риска является ключевой категорией. Оно предопределяет круг охватываемых лиц, источники финансирования и другие характерные особенности социального обеспечения. Как правило, человек не может преодолеть последствия наступления социального риска самостоятельно, т.к. он и обусловлены объективным и социально-экономическим и условиям и жизни, тесно связаны с производственной деятельностью и не зависят от его воли. Рыночная экономика не порождает автоматически механизмов защиты населения от социальных рисков, поскольку он и требуют значительных материальных затрат и не приносят прибыли. Эту задачу выполняет государство, достигшее определенной ступени социально-экономического развития и осознавшее ее значение для нормального функционирования обществ а. Государство, обеспечивающее своим гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, находящимся н а его территории на законных основаниях, достойный уровень ж ин и и свободное развитие, называют «социальным». Оно создает государственную систему социального обеспечения (см. р ис. 1.2), участвует в финансировании пенсий, пособий, компенсаций, медицинских и социальных услуг.  Рисунок 2. Система социального обеспечения Человек, его прав а и свободы являются по Конституции РФ высшей ценностью. Их признание, соблюдение и защита - важнейшая обязанность государства. Право н а социальное обеспечение раскрывается в ст. ст.7, 37-41 Конституции РФ [1, с. 8, 15-19] 1.2. Признаки социального обеспечения Во многих странах до появления и развития государственного социального страхования существовало добровольное или частное страхование. Изначально сфера их применения была ограничена отдельными предприятиями. Социальное страхование трудящихся стало осуществляться на правовой основе, которая была сформирована государством, начиная с конца XIX века. При этом формой их организации становится государственное социальное страхование работников. На протяжении долгого времени частное страхование не прекратило свое существование, а, напротив, стало дополнительным инструментом социального обеспечения и начало активно развиваться во всем мире. Причиной этого является важность этого института в деле защиты людей от социальных рисков, а также в обеспечении их благополучия. Социальное обеспечение - это способ перераспределения ВВП путем предоставления определенным категориям граждан материальных пособий для выравнивания их личных доходов в случае социальных рисков. Например в случае инвалидности, болезни и т.д. В последние 30-40 лет ХХ века в мире сложилась концепция социального обеспечения, включающая в себя понятие "социальная защита", под которой понимается предоставление всеобщей базовой социальной поддержки всем гражданам, независимо от размера их взносов и продолжительности трудового стажа. На рисунке 3 представлены признаки современного социального обеспечения.  Рисунок 3. Признаки современного социального обеспечения На сегодняшний день в развитых странах разработаны различные формы социальной защиты, рис. 4. В представленных формах социальной защиты есть различный вес, разные категории защищаемых граждан, разные источники финансирования, кроме того, они различаются как в системе органов управления, так и в организационном устройстве. Повсеместное распространение концепция "социальной защиты населения" в России получила в связи с изменением в 1992 году названия системы органов социального обеспечения на систему социальной защиты населения.  Рисунок 4. Современные формы социальной защиты населения развитых государств Одной из организационно-правовых форм социальной защиты является обязательное государственное социальное страхование. Социальное страхование - это система материального обеспечения граждан на случай утраты трудоспособности, старости и других ситуаций, которая покрывается определенными страховыми взносами. Финансирование всех видов социального страхования осуществляется за счет взносов работодателей и работников. Основным элементом этого страхования является разделение социального риска между работодателями и работниками, которые обязаны осуществлять страховые выплаты в трастовые фонды социального страхования. В соответствии с мировым опытом, в условиях рыночной экономики система социального страхования является основным институтом социальной защиты. Его целью является реализация конституционных прав граждан на материальное обеспечение в старости в случае болезни, частичной или полной нетрудоспособности, безработицы или потери кормильца. Обязательное социальное страхование является частью государственной системы социального обеспечения. Характеристика его заключается в страховании занятых граждан от возможных изменений их социального или финансового положения, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от них. По сравнению с иными формами коллективного социального обеспечения, к примеру, корпоративными моделями или социальной помощью, система социального страхования имеет ряд важных преимуществ. Социальная защита от разных видов социального риска реализуется в пределах отдельных направлений социального страхования: пенсионное; медицинское; от несчастных случаев на производстве; в связи с безработицей. В Конвенции № 102 от 1952 г. Международной организацией труда зафиксирован приемлемый минимальный уровень социальных гарантий, рекомендуемый для застрахованных граждан в страховых ситуациях. Он равен приблизительно 40-50% замещения заработной платы квалифицированного рабочего. Законами регулируются конкретные размеры получаемой суммы. Отличие социального страхования от социальной помощи состоит в том, что находящемуся в сложной жизненной ситуации или нуждающемуся человеку предоставляется социальная помощь в виде пособия за счет общественных средств. Выплаты и услуги по программам социального страхования финансируются специализированными фондами, формируемыми в прямом участии самих застрахованных лиц. В Российской Федерации в настоящее время действует несколько видов социального страхования. Порядок обращения за страховым обеспечением, размер и порядок индексации страхового обеспечения устанавливаются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах ОСС. Правительством РФ в ходе разработки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год предусматриваются дотации финансовой системе ОСС в размерах, которые позволяют обеспечить установленные федеральным законодательством о конкретных видах ОСС выплаты. Этому также способствует вклад временно свободных денежных средств ОСС под обязательства Правительства РФ, которые обеспечивают их доходность. Взносы во внебюджетные фонды формируются из фонда оплаты труда. Также рассматриваются заключенные договоры, которые заключались организациями с физическими лицами. Однако если это не индивидуальный предприниматель. Или это не договора, которые направлены на услуги, лицензионные договоры, договора авторского права. К выплатам относят: зарплата; надбавки; премии; оплата товаров или услуг работнику; выплаты и вознаграждения в виде товаров (работ, услуг). Доходы, которые не облагаются взносами: Доходы, которые не платятся в фонд, отражены в статье 9 федерального закона № 212. К ним относят выплаты, на которые ранее не начисляли ЕСН, сейчас облагаются страховыми взносами: государственные пособия, включая пособия по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; командировочные расходы, включая суточные; компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск, не связанного с увольнением персонала; компенсации расходов физического лица, которые он понес при выполнении работ, оказании услуг по гражданско-правовым договорам; все работодатели вне зависимости от источников финансирования имеют право не осуществлять начисление страховых взносов на суммы материальной помощи рабочим в пределах 4 тыс. руб. на одного человека за календарный год; единовременная материальная помощь рабочим при рождении ребенка не облагается страховыми взносами, если выплачивается в первый год его жизни и не превышает 50 тыс. руб. на одного ребенка и иные выплаты. По каждому своему рабочему плательщики страховых взносов должны вести учет начисленных выплат, а также исчисленных с них взносов. 1.3. Сущность и функции социального обеспечения Социальное обеспечение часто трактуется учеными как форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) стариков, больных, инвалидов, детей, иждивенцев, потерявших кормильца, безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и нормального воспроизводства рабочей силы за счет специальных фондов, создаваемых в обществе на страховой основе или за счет ассигнований государства в случаях и на условиях, установленных в законе. Данное определение является универсальным и отражает сущность социального обеспечения. В его основе лежат следующие принципы: - объективные основания, вызывающие потребность в особом механизме социальной защиты, которые направлены на поддержание или предоставление определенного уровня обеспечения; - образуемые государством специальные внебюджетные фонды, которые являются источниками средств для предоставления социального обеспечения; - особые способы предоставления средств к существованию; - закрепление круга лиц и правил предоставления социального обеспечения в правовых нормах (прежде всего в законах). Сущность социального обеспечения проявляется в функциях, рисунок 5.  Рисунок 5. Функции социальной защиты 1. Экономическая функция заключается в полном или частичном замещении заработной платы, утраченной в связи с возрастом, нетрудоспособностью или потерей кормильца, в частичном возмещении дополнительных расходов при наступлении определенных жизненных обстоятельств, а также в оказании минимальной денежной или натуральной помощи. Источником финансирования служат государственные внебюджетные фонды социального назначения: пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования, а так же бюджеты различных уровней. 2. Политическая функция социального обеспечения способствует поддержанию социальной стабильности в обществе, в котором имеются различия в уровне жизни различных слоев населения. 3. Социально-реабилитационная функция направлена на восстановление общественного статуса нетрудоспособных граждан и других социально слабых групп населения, позволяющего им ощущать себя полноценными членами общества. 4. Демографическая функция призвана стимулировать воспроизводство народонаселения, необходимое для нормального развития страны. Таким образом, по мнению Мачульской Е. Е., социальное обеспечение представляет собой совокупность общественных отношений по распределению средств внебюджетных фондов социального страхования и перераспределению части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей граждан в случаях материальной необеспеченности. Удовлетворение потребностей может осуществляться при помощи: - назначения денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций); - предоставления бесплатных для потребителя услуг по программам обязательного медицинского страхования; - оказания бесплатных социальных услуг в пределах государственных минимальных стандартов. Исходя из приведенных определений, к системе социального обеспечения в современной России следует относить все виды пенсий, пособий, компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь, санаторно - курортное лечение, а так же различные льготы для отдельных категорий населения. В понятие социального обеспечения не включается бесплатное образование и обеспечение жильем по причине отсутствия событий, с которыми связывается социальное обеспечение. Необходимо отметить, что систему социального обеспечения следует рассматривать как составную часть государственной системы социальной защиты населения, которая помимо социального обеспечения включает гарантии по охране здоровья, труда и окружающей природной среды, минимальной оплате труда и другие меры, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека и функционирования государства. По источникам и способам формирования специальных социальных фондов, а также в зависимости от органов, осуществляющих социальное обеспечение, и соответствующей нормативной базы выделяют различные формы и виды социального обеспечения. 2. Социальное обеспечение на современном этапе 2.1. Организационно-правовые формы социального обеспечения Осуществление конституционного права на социальное обеспечение может быть организовано в разных формах, которые принято разграничивать по таким признакам, как: круг обеспечиваемых; источники и способы формирования фондов для финансирования соответствующих мероприятий; виды обеспечения; условия и размеры обеспечения; органы, предоставляющие обеспечение. С учетом названных признаков в настоящее время можно выделить следующие организационно-правовые формы социального обеспечения: Указанные формы создаются для защиты населения от социального риска. В ст. 3 Федерального Закона от 16.07.99 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" понятие социального риска сформулировано следующим образом: социальный страховой риск - предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого осуществляется обязательное социальное страхование. Согласно теории вероятности страховой риск - это лишь степень, величина ожидаемой опасности, ее вероятность. Его не следует смешивать со страховым случаем, т.е. фактическим социально значимым обстоятельством, повлекшим ухудшение материального положения. Социальный риск - это вероятность ухудшения материального положения в результате утраты заработка или трудового дохода по объективным социально значимым причинам, а также в связи с дополнительными расходами по содержанию детей и других членов семьи, нуждающихся в помощи, по удовлетворению потребностей в медицинских и социальных услугах. Это определение отражает наиболее существенные признаки социального риска: связь с общественной организацией труда; предполагаемый характер; объективные причины наступления. Основной организационно-правовой формой является государственное (обязательное) социальное страхование. В настоящее время она преобразуется в соответствии с принципами, адекватными рыночным отношениям. Обязательному социальному страхованию подлежат наемные работники и другие лица, круг которых определен законом.Применительно к государственному (обязательному) социальному страхованию страховыми случаями могут быть отсутствие спроса на труд (безработица), болезнь, инвалидность, старость, смерть кормильца и другие. Их перечень устанавливается законом. Суть государственного социального страхования заключается в разложении социального риска между работодателями, наемными работниками и другими занятыми лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию, и государством. Причем утрата заработка и другие указанные обстоятельства могут быть отнесены к категории социального (массового) риска и охвачены обязательным социальным страхованием только в том случае, если они вызваны социально-значимыми причинами, которые с точки зрения государства являются уважительными. В частности, утрата заработка может быть следствием безработицы, временной нетрудоспособности, инвалидности и др. Дополнительные расходы могут быть результатом самых разных причин: наличием иждивенцев, в том числе несовершеннолетних детей; инвалидностью; потребностью в медицинской помощи и лечении, стихийными бедствиями и другими чрезвычайными событиями. Для финансирования государственного социального страхования на федеральном и локальном уровнях созданы централизованные фонды, которые функционируют как внебюджетные финансовые системы. К федеральным фондам социального страхования относятся: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Государственный фонд занятости населения РФ. Они образуются за счет страховых взносов работодателей, различных групп занятого населения, определенных в законе, и дотаций государства. Задачи фондов заключаются не только в обеспечении собираемости необходимых средств, но и в помещении их в государственные проекты, ценные бумаги и другие надежные инвестиции, гарантирующие получение прибыли, необходимой для индексации пенсий, пособий и других социально-страховых выплат. Таким образом, государственное (обязательное) социальное страхование является формой организации осуществления застрахованными лицами права на социальное обеспечение в случаях утраты заработка или другого источника средств существования вследствие болезни, трудового увечья или профессионального заболевания, безработицы, инвалидности, беременности и родов, старости, потери кормильца и других установленных законом обстоятельств, а также на медицинскую помощь за счет средств внебюджетных страховых фондов. Другой организационной формой осуществления конституционного права каждого на денежные выплаты и социальные услуги в установленных законом случаях является обеспечение за счет прямых ассигновании из федерального бюджета. Эта форма охватывает особых субъектов: государственных служащих, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной безопасности, налоговой полиции и членов их семей, а также другие категории служащих с учетом специфического характера их деятельности. Средства на финансирование социального обеспечения указанного контингента лиц перечисляются в федеральные фонды социального страхования или выделяются соответствующим министерствам (например, Министерству обороны РФ) из бюджета РФ. Еще одной организационно-правовой формой осуществления социального обеспечения служит социальная помощь. В настоящее время она находится в стадии формирования. Правовая основа для ее создания заложена следующими Федеральными законами: от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в РФ", от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", от 20.11.99 № 201-ФЗ "О потребительской корзине в целом по РФ". Субъектами социальной помощи должны признаваться только малоимущие лица и семьи, а основанием для предоставления социальных выплат или услуг - уровень индивидуального или среднедушевого дохода семьи. Если он ниже величины прожиточного минимума, то семья (одиноко проживающий гражданин) считается малоимущей и имеет право на получение государственной социальной помощи. Таким образом, право на социальную помощь не обусловливается участием в трудовой деятельности или уплатой страховых взносов. Финансирование государственной социальной помощи осуществляется за счет бюджетов различных уровней, а также средств Республиканского и территориальных фондов социальной поддержки населения. Таким образом, государственная социальная помощь представляет собой форму организации осуществления права на социальное обеспечение малоимущими лицами вне связи с трудовой деятельностью и уплатой страховых взносов. В рамках разных организационно-правовых форм предоставляются разные виды социального обеспечения. За счет средств централизованных внебюджетных фондов социального страхования финансируются трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), социально-страховые пособия (по безработице, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.), страховые услуги по оказанию бесплатной для потребителей медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования.За счет прямых ассигнований из федерального бюджета выплачиваются пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца особому контингенту лиц на основании специальных законодательных актов (например, военнослужащим и приравненным к ним лицам). Видами социальной помощи являются: социальные пенсии; социальные пособия; субсидии; компенсационные выплаты малообеспеченным пенсионерам; компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за престарелыми старше 80 лет, инвалидами I группы, и другие виды компенсационных выплат; единовременные пособия беженцам и вынужденным переселенцам; бесплатное предоставление предметов первой необходимости (продуктов питания, одежды, обуви); дотации на приобретение лекарств, протезно-ортопедических изделий; дотации на оплату коммунально-бытовых услуг; помощь престарелым и инвалидам на дому; полустационарное и стационарное обслуживание инвалидов и престарелых; содержание детей в детских приютах; оказание бездомным первой помощи в домах ночного проживания и другие. Большие сложности для разграничения форм социального обеспечения вызывает возможность получения одноименных видов выплат за счет различных источников. Например, на финансирование единовременных пособий при рождении ребенка для лиц, работающих по трудовому договору, используются средства фонда социального страхования, а для неработающих средства местных бюджетов. Следовательно, в зависимости от источника финансирования одноименные выплаты могут выступать и в качестве видов социального страхования, и в качестве видов социальной помощи. В последнее время начинают развиваться и локальные формы социального обеспечения за счет финансовых ресурсов, выделяемых по муниципальным социальным программам. 2.2. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению В теории права правоотношение рассматривается как охраняемое государством общественное отношение, возникающее, как правило, вследствие воздействия норм права на поведение людей и характеризующееся наличием субъективных прав и юридических обязанностей его участников. Правоотношение по социальному обеспечению - урегулированное нормами права социального обеспечения отношение граждан с органами, фондами, организациями или судом по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, социальных компенсаций, предоставлению социальных услуг, оказанию медицинской помощи, а также по разрешению споров о социальном обеспечении. С учетом финансовых источников, гарантирующих социальное обеспечение, правоотношения по социальному обеспечению могут быть классифицированы, например, на правоотношения по: 1) государственному социальному обеспечению за счет: бюджетных средств; средств государственных внебюджетных фондов. 2) негосударственному социальному обеспечению за счет: средств предприятий, организации; средств негосударственных пенсионных фондов. Исходя из характера и целей, правоотношения по социальному обеспечению можно разделить на три вида: Основные материальные правоотношения, возникающие по поводу выплаты назначенных пенсий, пособий, компенсаций, страховых выплат и оказанию социальных услуг и медицинской помощи. Эти отношения являются ядром системы правоотношений по социальному обеспечению; Процедурные правоотношения, обслуживающие основные материальные правоотношения и предшествующие им. Эти правоотношения предполагают установление юридических фактов для возникновения права на определенный вид социального обеспечения и назначение или отказ в назначении социального обеспечения; Процессуальные отношения, возникающие по поводу нарушенного права граждан на социальное обеспечение при оспаривании или обжаловании действий органа или должностного лица. Процессуальные отношения являются следствием неправомерного поведения субъектов и выполняют охранительную функцию.  Рисунок 6. Виды правоотношений по социальному обеспечению Право на каждый вид социального обеспечения реализуется в конкретном правоотношении. Поэтому основные материальные правоотношения классифицируют по видам обеспечения следующим образом: Пенсионные правоотношения; Правоотношения по выплате пособий и социальных компенсаций; Правоотношения по социальному обеспечению граждан, пострадавших на производстве, и их семей; Правоотношения по социальному обслуживанию; Правоотношения по оказанию медицинской помощи и лечению. В свою очередь, каждый из пяти видов правоотношений можно классифицировать по конкретным видам социального обеспечения. Так, в пенсионных правоотношениях выделяют правоотношения по выплате пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца, пенсий за выслугу лет. Правоотношения по выплате пособий и социальных компенсаций можно классифицировать на следующие виды: по выплате пособий по временной нетрудоспособности, по выплате пособия по беременности и родам, по выплате пособия по безработице, по выплате пособия на погребение и другие. Правоотношения по социальному обеспечению граждан, пострадавших на производстве, и членов их семей могут возникать по поводу выплаты единовременной и ежемесячной страховой выплаты, а также возмещения дополнительных расходов, связанных с реабилитацией пострадавшего. Правоотношения по социальному обслуживанию могут быть классифицированы на правоотношения по содержанию нетрудоспособных в социальных учреждениях, по оказанию услуг в полустационарных условиях, по социально-бытовому обслуживанию одиноких нетрудоспособных граждан на дому социальными работниками. Правоотношения по оказанию медицинской помощи и лечению можно классифицировать по видам услуг следующим образом: услуги по медицинскому обслуживанию, оказание лекарственной помощи, услуги по санаторно-курортному лечению. 2.3. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального обеспечения Нормы права социального обеспечения регулируют отношения не только имущественного характера, объектом кот. является определенное материальное благо, но и др., вспомогательные отношения, объективно необходимые для функционирования материальных отношений: процедурные и процессуальные. Процедурные – отношения по поводу установления юр. фактов либо реализации права на тот или иной вид соц. обеспечения на основании волеизъявления гражданина, кот. вправе требовать, а компетентные орган юридически обязан на основе оценки фактических обстоятельств принять решение о применении нормы права в установленные законом сроки. Процедурные правоотношения в зависимости от конкретной цели, для достижения кот. они возникли: - по поводу установления юр. фактов, необходимых для возникновения мат. правоотношения по соц. обеспечению; - по поводу реализации права на тот или иной вид соц. обеспечения; - в связи с рассмотрением жалоб и споров по вопросам, связанным с соц. обеспечением граждан. Юридические факты: правообразующие (достижение соответствующего возраста, инвалидность, рождение ребенка), правоизменяющие (изменение группы инвалидности, волеизъявление о переходе на др. вид пенсии и др.), правопрекращающие (восстановление трудоспособности, трудоустройство безработного и др.). По характеру действия юридические факты: - однократного действия (рождение ребенка, вынужденное переселение и др.); - факты-состояния (инвалидность, временная нетрудоспособность и др.). Юридические факты: юр. действия; юр. события. События могут быть абсолютными и относительными. В ПСО основная масса юридических фактов – абсолютные события, не связанные с волей данного человека либо др. лиц. Для возникновения правоотношения в сфере соц. обеспечения необходимо несколько юр. фактов (юр. состав). Процедурные правоотношения, возникающие в связи с реализацией права на пенсию, пособие, компенсацию, мед. помощь и лечение, лекарственную помощь, соц. услугу, льготу, классифицируются на виды в зависимости от вида обеспечения, поскольку законом предусмотрены различные процедуры его реализации. Процедурные отношения могут: предшествовать материальным отношениям (напр., по установлению юр. фактов); существовать одновременно с ними (напр., по изменению группы инвалидности); приходить на смену одним и порождать другие (напр., при переходе с одной пенсии на другую). По сроку действия процедурные правоотношения – правоотношения с определенным сроком действия, причем он не должен быть более того, кот. предусмотрен законом для принятия соответствующего решения органом, осуществляющим соц. обеспечение. Субъекты: граждане (гражданин, лицо без гражданства, иностранный гражданин); государственный орган или по поручению гос-ва иной орган (уполномоченное лицо), также органы, на кот. не возложены функции по осуществлению соц. обеспечения (напр., факт инвалидности – медико-соц. экспертиза, факт иждивения – суд). Основание возникновения процедурных правоотношений - всегда волеизъявление гражданина. Объект: юридическое действие обязанного субъекта, завершающееся принятием акта применения права. Содержание: права и обязанности субъектов: право граждан требовать от компетентного органа совершения определенного юр. действия и обязанность этого органа такие действия выполнить в установленные законом сроки и в установленном законом порядке. В отличие от процедурных процессуальные отношения всегда возникают по поводу защиты нарушенного права в связи с обращением граждан со спором или жалобой на действия соответствующего органа (должностного лица). Они регулируются, как правило, не нормами ПСО, а нормами ГПП и АПП. Субъекты: гражданин, лицо без гражданства, иностранный гражданин; органы, компетентные рассматривать споры и жалобы по вопросам соц. обеспечения. Ст. 46 Конституции: каждый может реализовать свое право на судебную защиту. Т.е. право на соц. обеспечение может защищаться по всем видам соц. обеспечения в судебном порядке без каких-либо предварительных условий. Специфика процессуальных правоотношений в случае судебной защиты гражданином нарушенного права обусловлена тем, какой формой защиты он хочет воспользоваться: в виде искового требования к ответчику или в форме судебного обжалования действий, нарушивших его права. Решение по жалобе в пользу заявителя, как правило, влечет отмену или изменение обжалованного действия (решения). Процессуальное правоотношение возникает также в административном порядке. Жалобы подаются в исполнительный орган (должностному лицу), к непосредственному ведению кот. относится разрешение вопроса об оспаривании правомерности действий или решений подчиненного ему должностного лица или органа. Если жалоба поступила в орган, некомпетентный разрешить ее, он обязан направить ее компетентному органу с уведомлением об этом гражданина. Гражданин вправе требовать, а компетентный орган обязан рассмотреть жалобу в установленный срок. Решение по жалобе должно быть мотивированным, положительное решение – обоснованным, а исполнение решения – организованным. Оно своевременно сообщается гражданину. Если гражданин не согласен с решением по жалобе, он вправе обжаловать это решение в административном порядке в вышестоящий исполнительный орган либо в суд. В связи с таким обращением вновь возникнут процессуальные отношения по защите гражданином своего нарушенного права. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении данного исследования необходимо сделать выводы о том, что под социальным обеспечением в настоящее время следует понимать форму выражения социальной политики государства, направленной на государственное обеспечение определенных категорий граждан из средств госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего развития социально значимым, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с остальными. Правоотношение - одно из важнейших звеньев правового механизма, обеспечивающего реальную жизнь права как регулятора общественных отношений. Правоотношения входят в систему общественных отношений, но занимают в ней особое место. Правоотношения представляют собой форму тех индивидуально-волевых общественных отношений, которые подвержены правовому регулированию и «выражают особую общественную связь между лицам и, связь через прав а и обязанности». Самой важной функцией системы социального обеспечения является, безусловно, обеспечение приемлемого уровня жизни населения. Структура такой системы такова: нетрудоспособным оказывается социальная помощь; трудоспособным предоставляется возможность социального страхования нуждающимся в социальной поддержке оказывается поддержка социальным обслуживанием. Система социального обеспечения каждой страны имеет свои характерные особенности в связи с конкретным и социально-экономическими условиями. Право н а социальное обеспечение закреплено в Конституции Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и законодательных мер. В основном в Российской Федерации социальная защита нетрудоспособных и малообеспеченных групп населения осуществляется по двум основным направлениям - социальное обеспечение и социальная помощь. Объединенные целевой общностью эти правоотношения в совокупности представляют собой системное образование, каждый элемент которого (конкретное видовое правоотношение), с одной стороны, относительно самостоятелен, а с другой - вместе с друг им и элементам и составляет единое целое, обладающее общим и признаками, присущим и каждому элементу данной системы в отдельности. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для прикладного бакалавриат а [Текст] / И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхайдинов. - М.: Изд-во «Юрайт», 2015. - 402 с. Горшков, А. В. Право социального обеспечения: моногр. / А.В. Горшков. - М.: Омег а-Л, 2015. - 160 c. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Ур ал. гос. юр ид. ун-т. М. : Юрайт, 2016. Дроздов, А. Плюс - минус пенсия. Возможные и невозможные изменения в пенс ионной системе / А. Дроздов, И. Невинная // Юрист спешит на помощь. - 2015. - № 4. - C. 3-8. З ах аров, М.Л. Международные правовые стандарты пенс ионного обеспечения и российская страховая пенсионная систем а / М.Л. З ах аров // Журнал российского прав а. - 2015. - № 7. - С. 5-12. Лушников А.М., Лушников а М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семь и, труд а и социального обеспечения. М. : Проспект, 2016. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник [Текст] / Е.Е. Мачульская. - 3-е изд., - М.: Изд-во «Юрайт», 2016. - 442 с. Миронова Т.К. Право социального обеспечения: учебное пособие [Текст] / Т.К. Миронов а. - М.: Кнорус, 2016, - 410 с. Пашков а Г.Г. Право социального обеспечения : учебное пособие. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета. 2018. – 160 с Право социального обеспечения: учебник и практикум / под ред. Филипповой М.В. - М.: Изд-во «Юрайт», 2016 с. 15 Право социального обеспечения: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.П. Орловского, - М.: Юрайт, 2017. с. 524 ( автор главы - М.О. Буянов а) Право социального обеспечения: Учебник / Под ред. К.Н. Гусов а. – М.: Проспект, 2012. – 640 с. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для прикладного бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям. М.: Юрайт, 2016. Филиппова М.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Филиппова [ и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. |