Курсовая работа. Специальность 31. 02. 05 Стоматология ортопедическая пм. 03 Изготовление бюгельных зубных протезов

Скачать 260.37 Kb. Скачать 260.37 Kb.

|

|

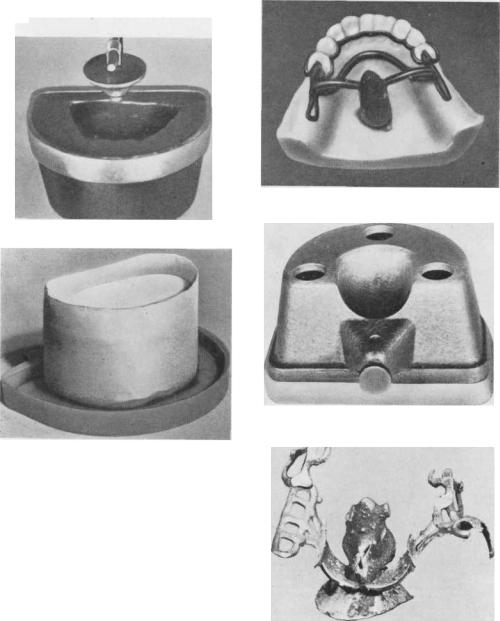

Министерство здравоохранения Ростовской области Государственное бюджетное профессиональное Образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж» ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ЛИТЬЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ. КУРСОВАЯ РАБОТА. Специальность: 31.02.05 Стоматология ортопедическая ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов Работу выполнил: Гавриленко Михаил Михайлович Руководитель: Когос Олег Алексеевич СОДЕРЖАНИЕ Стр. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 3 ГЛАВА 1. БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ……….………………………………. 4 Характеристика бюгельных протезов…………………………………… 4 Разновидности кламеров…………..…………………………………….. 6 ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ЛИТЬЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ……………….…………. 10 Параллелометрия…………………………………...……………………..10 Моделирование каркаса бюгельного протеза……….…………………. 13 Отливка каркаса бюгельного протеза…….....…………………………. 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Характеристика бюгельных протезов Приложение 2. Разновидности кламеров Приложение 3. Параллелометрия Приложение 4. Моделирование каркаса бюгельного протеза Приложение 5. Отливка каркаса бюгельного протеза ВВЕДЕНИЕ Бюгельные зубные протезы - это разновидность съемных протезов, в которых на металлическом каркасе крепится пластмассовая основа в форме десны, а на ней - искусственные зубы. Металлическая дуга (бюгель) придает конструкции особую надежность и прочность. Бюгель- это более совершенная альтернатива съемному пластиночному или гибкому нейлоновому протезу. Бюгельное протезирование приобретает все большую популярность. Это связано с тем, что, в отличие от пластиночных съемных протезов, бюгельные протезы являются легкой, ажурной и во многих случаях незаметной для постороннего глаза конструкцией. Такие протезы удобны, гигиеничны; пациенты охотно пользуются ими. Отходят в прошлое технология изготовления бюгельного протеза со снятием восковой конструкции с гипсовой модели и технология спайки каркаса протеза обычными припоями. В настоящее время большинство бюгельных протезов изготавливают методом литья на огнеупорных моделях. Цель курсовой работы: изучить технологию высокоточного литья при изготовлении бюгельных протезов. Задачи курсовой работы: рассмотреть основные конструктивные элементы бюгельных протезов, их виды и характеристики; освоить технологию изготовления цельнолитого каркаса при отливке на огнеупорноймодели; рассмотреть дефекты литья и оборудование, используемое в процессе литья. ГЛАВА 1. БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ Характеристика бюгельных протезов Бюгельный протез - условно-съёмный протез, который восстанавливает жевательную функцию, при этом давление распределяется между оставшимися зубами и слизистой оболочкой с подлежащей костной тканью беззубых участков альвеолярного отростка. Происходит от немецкого слова «bugel», что означает дуга. К бюгельным или опирающимся относятся такие протезы, которые, в отличие от мостовидных и съемных пластиночных протезов, передают давление, возникающее во время жевания, на естественные зубы и на кость челюсти. На опорные зубы передается давление через специальные приспособления, связанные посредством каркаса с протезом, а на слизистую оболочку и подлежащую кость-через базис протеза. Название протеза говорит о наличии в составе конструкции особого элемента-бюгеля (дуги). Бюгельные протезы состоят из металлического каркаса, в который входят опорно-удерживающие и разгружающие приспособления, дуги и базисов с искусственными зубами. На базисах цельнолитых съемных протезов устанавливают искусственные зубы. Для удерживания базисов на челюсти они должны быть соединены друг с другом: на нижней челюсти- подъязычной дугой (бюгелем), на верхней челюсти - небной пластинкой. Эти соединительные элементы и базисы являются основой бюгельного протеза. Базис протеза фиксируется в свою очередь на имеющихся зубах челюсти литыми кламмерами. Элементы бюгельного протеза не прилегают к пришеечной части сохранившихся фронтальных зубов, что исключает и вредное воздействие на слизистую оболочку десны и возможность расшатывания зубов. Бюгельный протез, в отличие от частичного съемного пластиночного протеза, в значительной степени снижает нарушение тактильной, вкусовой, температурной чувствительности и четкости речи и при этом обладает высокой жевательной эффективностью. Бюгельные протезы имеют ряд преимуществ перед несъемными мостовидными и съемными пластиночными протезами. Недостатком мостовидных протезов является необходимость обработки опорных зубов и перегрузка их во время жевания. Пластиночные протезы оказывают повышенное давление на подлежащие мягкие ткани и могут способствовать развитию атрофии костной ткани. Кроме того, через определенное время снижается функциональная эффективность пластиночных протезов вследствие погружения их в податливые мягкие ткани и нарушения контактов с антагонистами. При этом часто отмечается смещение естественных зубов и отслаивание слизистой оболочки от шеек зубов. Недостатки, присущие мостовидным и пластиночным протезам, значительно меньше характерны для бюгельных протезов. При сравнительной оценке мостовидных, пластиночных и бюгельных протезов, с точки зрения восстановления функции жевания, мостовидный протез является наиболее эффективным и более физиологичным. Пластиночный протез восстанавливает функцию жевания в среднем всего на 30%. По истечении некоторого времени, когда происходит погружение протеза от давления, такой протез не разгружает естественные зубы и может способствовать их функциональной перегрузке, расшатыванию и атрофии подлежащих участков костной ткани. В процессе лечения необходимо не только заместить дефект, но и предохранить зубочелюстную систему от дальнейшего разрушения. При конструировании бюгельного протеза следует учитывать: состояние тканей, с которыми протез соприкасается, характер жевания, прикуса, артикуляцию зубов. Наиболее сложными для изготовления являются бюгельные протезы, замещающие концевые дефекты. Трудность эта заключается в сложности рационального распределения нагрузки между опорными зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков, особенно при различной податливости тканей. Протез после введения в полость рта обуславливает изменение пародонтальных тканей, альвеолярных гребней и сустава. В результате воздействия протеза ткани, на которые опирается протез, изменяются соответственно функциональной нагрузке, развивается гипертрофия пародонтальных тканей - утолщение цемента, межзубной перегородки, костных балок. Если функциональная нагрузка значительно повышена, то происходит перестройка в костной ткани, сосудистой системе, наблюдается повышенная транссудация. В случае прогрессирования патологического процесса появляется грануляционная ткань, которая вызывает сначала повышенную подвижность, а в дальнейшем потерю зуба.. В бюгельном протезе на опорные зубы приходится большая нагрузка, поэтому рекомендуется использовать как можно больше зубов для опоры протеза, часто даже все сохранившиеся. По мере увеличения количества опорных зубов снижается нагрузка на каждый отдельный зуб и челюстной гребень альвеолярного отростка. Важное значение имеет выбор рационального соединения между опорными зубами, каркасом протеза и опорным седлом при концевых дефектах. Разновидности кламмеров Фиксация бюгельных протезов осуществляется за счет кламмеров, различных штанг, замков и т.д. Кламмеры получают методом литья или изготавливают из проволоки. От вида и формы кламмера зависят возможности ретенции, а также равномерность распределения жевательного давления по всему протезному ложу. Эффективное расположение кламмера достигается рациональным использованием формы коронковой части зуба. Все естественные коронки зубов имеют больший мезиодистальный диаметр в области экватора, чем в области шейки зуба. Если провести сначала горизонтальную линию по наиболее выпуклой части (клиническому экватору) коронки зуба, а затем вертикальную линию перпендикулярно к первой, то поверхность зуба делится на четыре части: медиально-придесневую и дистально-придесневую, медиальноокклюзионную и дистально-окклюзионную. Большие коренные зубы на нижней челюсти обычно имеют небольшой наклон в язычную сторону, вследствие чего горизонтальная кривая на язычной поверхности зуба сдвигается к окклюзионному краю, и при этом могут отсутствовать медиальная и дистальная окклюзионные части. Тем не менее, обеспечить ретенционные возможности кламмера удается на вестибулярной поверхности. Если имеется аномалия положения зубов (наклоны зубов в разные стороны), то условия для расположения кламмера ухудшаются. В таких случаях приходится прибегать к изготовлению искусственных коронок или вкладок. Кламмер, независимо от разновидности, состоит из следующих частей: плеча, тела, отростка и окклюзионной накладки. В одних кламмерах эти части представлены полностью, в других - частично. Плечо кламмера - это часть кламмера, прилегающая к вестибулярной или оральной поверхностям коронки зуба. Плечо кламмера делится на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть плеча препятствует движению протеза в оральном и вестибулярном направлении. Нижняя часть плеча, которая опускается ниже экватора, удерживает протез в вертикальном направлении. Различают три вида кламмеров: удерживающие, опорные и опорноудерживающие. Удерживающие части кламмеров располагаются на придесневой части коронки, опорные – на ее окклюзионной части, опорно-удерживающие, в соответствии с выполняемой ими функцией - на опорной (окклюзионной) и ретенционной (придесневой) частях коронки зуба. Чтобы кламмер протеза мог выполнить ретенционную функцию, группа зубов должна иметь соответствующие поднутрения. Поскольку верхние боковые зубы наклонены в щечную сторону, поднутрения этих зубов расположены на щечной стороне, а на язычной стороне поднутрений нет. Плечо продолжается в тело, которое располагается на апроксимальной поверхности зуба над экватором. Тело кламмера переходит в отросток, который заключен в базис протеза и обеспечивает крепление кламмера. Он располагается в области альвеолярного гребня под искусственными зубами. Для лучшего соединения отростка кламмера в базисе протеза, конец отростка расплющивают или делают на нём мелкопетлистую сетку. Часть кламмера, располагающаяся на окклюзионной поверхности зуба и защищающая протез от погружения в подлежащую слизистую оболочку, называется окклюзионной накладкой. В зависимости от анатомической формы опорной поверхности зубов и их соотношения с антагонистами, окклюзионная накладка может быть частью кламмера или самостоятельным элементом протеза. В качестве опоры для окклюзионной накладки можно использовать естественную фиссуру или углубление на жевательной поверхности зуба. В ряде случаев для окклюзионной накладки в коронке естественного зуба может быть укреплена вкладка с ложем для нее или может быть создано углубление в искусственной коронке, покрывающей опорный зуб. Наиболее выгодная для тканей пародонта передача жевательной нагрузки происходит при горизонтальном расположении накладки на зубе, при котором вертикальная нагрузка передается по длинной оси зуба. В практической работе чаще всего используются кламмеры, удерживающие (ретенционные) и опорно-удерживающие. Первый предназначен для фиксации съёмного пластиночного протеза и удерживает протез в статистическом состоянии, а при его смещении возвращает протез в первоначальное положение. Такой кламмер состоит из плеча, тела и отростка. Изготавливают его из круглой или полукруглой проволоки. Материалом может служить проволока из нержавеющей стали, благородных сплавов на основе золота диаметром 0,8-1,2 мм. Выпускаются также стандартные восковые заготовки, из которых можно сформировать все детали кламмеров. Проволочные кламмеры могут быть одноплечими, двуплечими, петлевидными, многозвеньевыми, непрерывными. Проволочные кламмеры также могут быть изготовлены в качестве удерживающих элементов. Опорно-удерживающий кламмер удерживает протез и принимает участие в распределении горизонтальной, вертикальной жевательной нагрузки. Он состоит из плеча, тела, отростка и окклюзионной накладки. Разновидностью опорно-удерживающих кламмеров является петлевидный кламмер, известный под названием кламмера Роуча. Показанием к его изготовлению являются те случаи, когда опорные зубы покрыты спаянными коронками. При этом кламмер проходит между спаянными коронками, затем через вестибулярную и оральную поверхности опорного зуба и опускается в седло протеза, прочно фиксируя протез. Кламмер Джексона - перекидной проволочный кламмер, является разновидностью петлевидного кламмера. Он располагается в области жевательно - апроксимальных контактов рядом стоящих опорных зубов. Чаще всего он используется в интактных участках зубных рядов. Современные конструкции бюгельных цельнолитых протезов предусматривают изготовление литых опорно-удерживающих кламмеров. Если в прошлом для их изготовления применялись разные сплавы (золотой, платиновый, серебрянопалладиевый, стальной), то за последние десятилетия получили широкое распространение сплавы на основе кобальта и хрома. Использование таких сплавов позволяет планировать плечи кламмера тонкими и более эстетичными. Это также дает возможность ввести литой кламмер через экватор и расположить нижнюю часть плеча на ретенционном поле. Конструирование литых кламмеров несколько отличается от проволочных. Так, нижнюю часть плеча следует делать короче, чем у проволочных кламмеров. В нижней части литого кламмера отмечается наибольшая упругая деформация, благодаря которой обеспечивается ретенция протеза. Опорно-удерживающий кламмер, как правило, имеет два плеча (оральное и вестибулярное) и окклюзионную накладку. При этом кламмер должен иметь контакт с зубом в четырех точках, которые расположены в разных плоскостях. Сконструированный таким образом кламмер прилегает к опорному зубу свободно в положении покоя протеза и поэтому не оказывает давления. Для верхних моляров, которые наклонены в щечную сторону, применяют кольцевой кламмер. Его плечо начинается со стороны дефекта зубного ряда, имеет медиальную окклюзионную накладку и идет по небной стороне зуба над экватором, на дистальной стороне – на экваторе с дополнительной накладкой, на щечной поверхности – под экватором. Боковые зубы на нижней челюсти наклонены в язычную сторону. Поднутрения здесь расположены с язычной стороны, поэтому плечо кламмера начинается с медиальной окклюзионной накладки, идет щечно над экватором, дистально на экваторе с дополнительной окклюзионной накладкой, затем переходит на язычную поверхность, пересекает экватор и заканчивается в поднутрении. ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ЛИТЬЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ Параллелометрия Параллелометрия – исследование параллельности продольных осей опорных зубов на гипсовых моделях челюстей путем измерений и разметки; производится при изготовлении главным образом сложных цельнолитых бюгельных зубных протезов. Параллелометр – прибор для определения относительной параллельности поверхностей двух или более зубов или других частей челюсти, например, альвеолярного гребня. Существует несколько методик параллелометрии. По одной из них отлитую модель устанавливают на столике прибора и закрепляют винтами. Перемещая модель горизонтально, подводят к грифелю все опорные зубы начиная с самого трудного. Если в горизонтальном положении модели на опорных зубах не выявляются опорные (над межевой линией) и ретенционные (под межевой линией) участки, модель наклоняют и находят межевые линии в новом положении модели. При этом наклон модели выбирают произвольно. По методике Центрального научно-исследовательского института стоматологии (ЦНИИС) сначала определяют кламмерную линию. После этого по середине вестибулярной поверхности двух основных опорных зубов отмечают оси зубов, продолжая линии на боковую и заднюю поверхности модели. Устанавливают модель на подставку столика прибора и подводят ее к стержню так, чтобы совместить ось одного из опорных зубов с указательным стержнем параллелометра. Столик перемещают по основанию прибора так, чтобы совместить верхнюю часть отметки второго зуба с указательным стержнем. На боковой поверхности модели делают отметку по стержню, в результате чего образуется угол между продольными осями двух опорных зубов. Угол делят пополам и наклоняют подставку с моделью до совмещения указательного стержня прибора с проведенной биссектрисой. Так определяется средняя ось двух опорных зубов. Сначала зубы изучают в переднезаднем, потом в поперечном направлении. Указательный стержень заменяют графитовым отметчиком, которым расчерчивают на зубах межевые линии. Перед извлечением модели в цанговый зажим вновь вставляют указательный стержень и, параллельно ему, на боковых сторонах модели проводят 4 контрольных линии, по которым, при необходимости, можно вновь поставить модель на столик с учетом выверенного наклона. Зарисовывают контуры каркаса. С помощью воска на каждом опорном зубе по нижней границе кламмера создают ложе, куда впоследствии техник безошибочно будет укладывать восковую композицию кламмера. При конструировании бюгельного протеза данный метод позволяет учитывать требования эстетики и оптимальную степень ретенции кламмеров. Так, если опорно-удерживающие кламмеры необходимо расположить на группе видимых при улыбке зубов, то из соображений эстетики целесообразно максимально приблизить линию обзора к шейкам опорных зубов. Для этого применяют задний наклон модели, то есть модель наклоняют назад. Боковой наклон модели выбирают для равномерного распределения степени ретенции на опорных зубах обеих половин челюсти. Так, например, если при горизонтальном положении модели окажется, что на левых боковых зубах линия обзора располагается в щечной поверхности по шейкам зубов (из-за язычного наклона зубов), то целесообразно наклонить модель влево, чтобы «поднять» обзорную линию. Степень бокового наклона модели определяется по достаточности ретенционной зоны на правых боковых зубах. Закрепив подвижный столик и помещенную на него модель в выбранном положении, вертикальным штифтом с грифелем наносят общую обзорную линию. Подводя грифель к каждому зубу так, чтобы его нижний край находился и перемещался по уровню десневого края, вычерчивают линию на вестибулярной, оральной и апроксимальных поверхностях всех зубов. Сняв модель со столиком с подставки параллелометра, тонким фломастером или мягким карандашом обводят полученную общую экваторную линию и приступают к планированию конструкции кламмеров и нанесению рисунка будущего каркаса протеза. Общий клинический экватор пересекают только ретенционные части кламмеров. Для определения расположения ретенционной части в параллелометре имеется специальный стержень с уступом - измеритель степени ретенции (калибры 1, 2 и 3). Стержень укрепляют в плече параллелометра и устанавливают его так, чтобы он касался клинического экватора. В этот момент уступ стержня касается точки зуба ниже клинического экватора. Проведя стержнем по зубу, получают насечку, которая указывает линию расположения ретенционной части, т.е. точку, где должен располагаться конец удерживающего кламмера: при 1-й степени ретенции - на 0,25 мм ниже клинического экватора, при 2-й - на 0,5 мм и при 3-й - на 0,75 мм. Расположение линии клинического экватора на коронке после проведения параллелометрии, ее отношение к окклюзионной и гингивальной частям коронки определяют необходимость выбора для каждого зуба того или иного типа опорно-удерживающего кламмера. Выбор вида кламмера зависит от топографии клинического экватора и площади окклюзионной и гингивальной частей. При планировании конструкции дугового протеза следует учитывать и положение опорных зубов в зубном ряду. Смещение зубов в медиальную, дистальную, щечную или язычную сторону затрудняет создание их параллельности путем сошлифовывания твердых тканей, т.к. чревато вскрытием полости зуба или термическим повреждением пульпы. В таких случаях врачи нередко прибегают к их депульпированию. Опыт показывает, что депульпирование зубов с целью создания их параллельности при применении дугового протеза в настоящее время следует считать исключительно крайней мерой. Правильный выбор конструкции опорно-удерживающих элементов после изучения моделей в параллелометре резко сокращает показания к депульпированию зубов и покрытию их коронками. Особые условия возникают при значительном вестибулярном наклоне передней группы зубов, когда в конструкцию шины-протеза необходимо включать шинирующие элементы. Последние иногда невозможно применить из-за нарушения эстетики или опасности затрудненного наложения протеза. Благоприятным условием для расположения когтеобразных отростков является наличие трем и диастем. Равным образом невозможно планировать дуговой протез при язычном наклоне нижних передних зубов. Моделирование каркаса бюгельного протеза При моделировании каркасов бюгельного протеза необходимо придерживаться основного правила: детали несущей конструкции должны быть одинаковой толщины и достаточной прочности. Моделировку каркаса начинают с опорноудерживающих кламмеров, зацепных петель, ответвлений, сеток и объединяют их в единое целое непрерывным кламмером и дугой. Моделировку производят матрицей «Формодент» либо «от руки». Моделирование каркаса бюгельного протеза начинается с переноса рисунка конструкции каркаса на огнеупорную модель. Для надежной фиксации восковой заготовки во время моделирования следует поддерживать температуру модели на уровне 40 °С. Предварительно нагретые восковые заготовки (профильный воск) позволяют значительно облегчить моделирование. Восковые детали каркаса дугового протеза: опорно-удерживающие кламмеры, дуги для верхней и нижней челюстей, ответвления, сетки или петли для крепления пластмассового базиса, окклюзионные накладки, многозвеньевые кламмеры, когтевидные отростки и т.д. можно смоделировать «от руки» или изготовить с помощью специальной эластичной силиконовой матрицы «Формодент. Моделирование каркаса бюгельного протеза начинают с опорно-удерживающих кламмеров. При этом следует помнить, что кламмеры системы Нея отличаются от других видов кламмеров своеобразной формой плеча. Как уже сообщалось, у кламмера первого типа плечо имеет форму рога, т.е. оно постепенно суживается от окклюзионной накладки к его кончику. Если восковая заготовка плеча укорачивается на зубе, то его кончик неизбежно остается широким и толстым. Поэтому после укорочения плеча кламмера необходимо исправить и его форму, равномерно суживая его почти на всем протяжении. Наоборот, если плечо удлиняется путем добавления воска, оно чаще всего получается слишком тонким. В этом случае рекомендуется добавлять воск, восстанавливая привычную форму плеча кламмера в виде плавно суживающегося рога. Накладывая восковую заготовку опорно-удерживающего кламмера на опорный зуб, необходимо следить за точностью расположения его элементов. Плечо должно плотно прилегать к поверхности зуба и нижним краем касаться заранее приготовленного для него выступа. Кончик плеча кламмера необходимо располагать как можно ближе к середине контактной поверхности опорного зуба. Это позволит максимально охватить губную или язычную поверхность опорного зуба и обеспечить надежную фиксацию и стабилизацию протеза. После создания восковой репродукции кламмера переходят к моделированию других элементов каркаса дугового протеза: дуг, креплений для пластмассового базиса, ответвлений и др. Отливка каркаса бюгельного протеза После завершения моделировки восковой конструкции ее готовят к отливки. Литниковую систему создают из восковых дугообразных заготовок. Восковые столбики диаметром 6-8мм. Литники сводят к имеющемуся в модели отверстию, образованному при ее отливки стандартным конусом. Литники устанавливают к наиболее массивным частям конструкции. Количество литниковых каналов и их удаленности от основного столбика. Сечение литниковых каналов рекомендуется делать больше сечения восковой модели. Перед паковкой восковая модель каркаса протеза должна быть совершенно гладкой для чего обрабатывается каким-либо маслом. Это обеспечивает одновременное заглаживание поверхности воска и устранение невидимых пор и трещин, которые могли появиться при оформлении конструкции особенно в местах перегиба и на кламмерах. Для этого слегка смоченной маслом ваткой протирают небольшой участок детали и сразу же мягкой кисточкой обмывают этот и другие участки ацетоном. Ацетон растворяет и удаляет избыток масла и закрепляет гладкость поверхности. Затем восковую конструкцию вместе с литниковой системой обрабатывают каким-либо моющем средством, не допуская возникновения мыльной пены Процесс литья включает ряд последовательных операций: 1.Изготовление восковых моделей, деталей. 2.Создание литниковой системы. 3.Покрытие моделей огнеупорным облицовочным слоем. 4.Формовка модели огнеупорной массой в муфеле. 5.Выплавление воска. 6.Сушка и обжиг формы. 7.Плавка сплава. 8.Литье сплава. 9.Освобождение деталей от огнеупорной массы При литье зубопротезной детали важным является борьба с усадкой сплавов, восковых композиций. Все восковые композиции, а также сплавы и металл при переходе из жидкого состояния в твердое дают следующую усадку: восковые композиции 0,5-2%, нержавеющая сталь 1,1-1,25% (1,2-2,2% у толстостенных изделий), золотые сплавы 1,25% (у сплавов золота с платиной усадка несколько меньше), серебрено- палладиевые сплавы до 2%. Усадку восковых композиций уменьшают путем создания смеси восков, а также моделированием детали не из расплавленной, а из размягченной смеси восков. Усадку сплавов компенсируют при помощи специальных компенсационных формовочных масс, которые имеют двойной коэффициент расширения: расширение в процессе затвердевания 0,8-1% и свойственные всем телам тепловое расширение при нагревании 0,6-0,75%. Чем больше удается уравновесить процент усадки восковых смесей, сплавов металлов расширением формовочных масс, тем точнее и качественней получается литье. ЗАКЛЮЧЕНИЕ На освоении полученной темы, написав курсовую работу, я пришел к следующему заключению и выводу. В настоящее время в ортопедической стоматологии большинство деталей бюгельных протезов изготавливаются методом литья. Это микропротезы, штифтово-культевые вкладки и промежуточная часть паяных мостовидных протезов, одиночные коронки и цельнолитые мостовидные протезы, каркасы комбинированных несъемных металлокерамических конструкций и бюгельных протезов. В ортопедической стоматологии, требования к точности отлитых бюгельных конструкций особенно высоки. Область исследования данной работы - высокоточное литьё. Вывод: Написав курсовую работу, я изучил технологию высокоточного литья при изготовлении бюгельных протезов. Я рассмотрел основные конструктивные элементы бюгельных протезов, их виды и характеристики; освоил технологию изготовления цельнолитого каркаса при отливке на огнеупорной модели; рассмотрел дефекты литья и оборудование, используемое в процессе литья. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Литература: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. «Ортопедическая стоматология» изд. «М. Медпресс-информ» 2018 г Миронова М.Л. «Съемные протезы» изд. «ГЭОТАР-Медиа» 2018 г. ИорданишвилиА.К., «Клиническая ортопедическая стоматология» изд. «М. Медпресс-информ» 2018 г. Лебеденко И. Ю., Каливраджиян Э.С. «Ортопедическая стоматология», изд. «ГЭОТАР-Медиа» 2019 г. Курдлянский В.Ю. «Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии» изд. «Медицина» 2018 г Журналы: «ДентАрт» изд. «ДентАрт» 2021 г. «Зубной техник» изд. «Ивоклар Вивадент» 2021 г. .«Стоматология сегодня» изд. «СтАР» 2019 г. Интернет ресурсы: https://www.myunivercity.ru/Медицина/Клинико-лабораторные_этапы_изготовления_бюгельных_протезов/ 165951_2241846_страница2.html https://vuzlit.ru/832339/tehnologiya_litya_ortopedicheskoy_stomatologii https://studme.org/36319/tovarovedenie/tehnologiya_liteynogo_proizvodstva ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1.  Бюгельный протез. Приложение 2.  Разновидности кламеров. Приложение 3.  Параллелометр. Приложение 4.  Моделирование каркаса бюгельного протеза. Приложение 5.  Отливка каркаса бюгельного протеза.щ |