Курсовая работа Технология выращивания высоких урожаев озимого ячменя в условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края Введение

Скачать 0.77 Mb. Скачать 0.77 Mb.

|

|

Курсовая работа Технология выращивания высоких урожаев озимого ячменя в условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края Введение озимый ячмень посев зерно Производство зерна является главной отраслью земледелия, которое обеспечивает население продовольствием, животноводство – кормами и промышленность – сырьем. Поэтому дальнейший рост производства зерна является ключевой проблемой развития сельского хозяйства России, в том числе и Ставропольского края. Основной зернофуражной культурой в России является ячмень, площади посевов которого достигают 13 млн. га, а в общем валовом сборе зерна его доля по стране составляет 23,5% (1997 г.). На Северном Кавказе ячмень занимает от 2 до 2,5 млн. га. Озимый ячмень возделывается в крае на площади около 150 тыс га. Универсальность в использовании и послужила первой причиной широкого его распространения по всему земному шару. Не менее важную роль сыграли его биологические особенности. Высокие приспособительские свойства сделали возможным возделывать ячмень в разных почвенных и климатических условиях. В настоящее время в России ежегодно засевается ячменем более 10 млн. гектаров пашни. В зерновом клине он занимает второе место после пшеницы. Озимый ячмень в структуре мировых посевных площадей занимает примерно 30%. На Северном Кавказе озимый ячмень по существу является новой культурой, поскольку еще 50 лет назад из-за частого вымерзания вследствие отсутствия морозостойких сортов и низкой агротехники практически не возделывался. Озимый ячмень – культура с большой потенциальной продуктивностью. Он лучше использует осенне-зимние запасы влаги, экономнее расходует их на единицу продукции и дает урожай значительно выше, чем яровой, что делает возделывание этой культуры более рентабельным. Широкое применение и использование ячменя в сельском хозяйстве и промышленности является доказательством важности этой культуры. Народнохозяйственное значение озимого ячменя Озимый ячмень – важная продовольственная, кормовая и техническая культура. Из его зерна приготовляют перловую и ячневую крупу, а также муку, которую при необходимости в количестве 20–25% можно примешивать к ржаной или пшеничной. В зерне содержится в среднем 12% белка, 5,5 – клетчатки, 64,6 – безазотистых экстрактивных веществ, 2,1 – жира, 13 – воды, 2,8% – золы. Озимый ячмень используется для откорма свиней, а в южных районах страны, где не возделывают овес, – для кормления лошадей (1 кг зерна содержит 1,2 кормовой единицы). Белок зерна ячменя содержит значительное количество незаменимых аминокислот, в частности, лизин и триптофан. В 1 кг зерна содержится 9,4 г лизина – больше, чем в зерне кукурузы. Использование ячменя при откорме животных на мясо дает лучшие результаты по сравнению с откормом зерном других культур. Озимый ячмень имеет невысокую зимостойкость, из-за недостаточно развитой корневой системы с осени чаще страдает от выпирания по сравнению с озимой пшеницей. Урожайность озимого ячменя составляет 30–45ц/га. Однако урожай его при хороших погодных условиях достигает 50 ц/га и выше. Таблица 1 – Посевные площади, валовые сборы и урожайность озимой пшеницы в Ставропольском крае

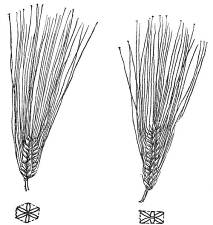

Из таблицы видно, что посевные площади в 2013 г. возросли на 41 тыс. га по сравнению с 2009 г., также наблюдается рост урожайности озимого ячменя. Это объясняется, во-первых, повышенным вниманием производственников к возделыванию культуры; во-вторых, это результат внедрения интенсивных сортов и интенсивной технологии возделывания. 2. Биологические особенности Ботаническое описание. Род Hordeum L. включает три вида культурного ячменя. Hordeum vulgare L. – ячмень многорядный, или обыкновенный.  Hordeum distichon L. – ячмень двурядный.  В нашей стране распространены многорядный и двурядный подвиды ячменя. Многорядные ячмени, как правило, более скоро спелы и засухоустойчивы, чем двурядные, поэтому их можно возделывать как на Крайнем Севере, так и на Юге и Юго-Востоке. Каждый из двух первых видов ячменя подразделяется на разновидности, причем в основу берутся следующие признаки: остистость (остистые или безостые – трехлопастные придатки), характер остей (зазубренные или гладкие), окраска колоса и зерновки (желтая или черная), пленчатость зерна (пленчатое или голое), плотность колоса (плотный, когда на 4 см длины стержня приходится более 15–18 члеников, рыхлый – 7–14 члеников). Зерно ячменя широкое, сжатое с боков. В отличие от овса зерновки ячменя срастаются с цветковыми чешуями. Пленчатость у двурядного ячменя составляет 9–11%, у многорядного-10–13%. Зерно многорядного ячменя разной крупности: боковые зерна мельче и немного искривлены у основания. Яровой ячмень хорошо приспособлен к различным почвенно-климатическим условиям. Особенности роста и развития Выход первого зеленого листа наружу в практике считают фазой, появления всходов. Чтобы ускорить прохождение этой фазы, высевают семена с высокой энергией прорастания, правильно выбирают срок и глубину посева. После появления первого нормального листа выходит второй и за ним третий. Как только образуются три листа, рост растения в высоту замедляется, а рост подземной части и укоренение ускоряются. В это время стеблевой, побег формирует подземные узлы, из которых возникают вторичные корни и новые стебли. Ветвление стеблей у хлебных злаков происходит под землей и называется кущением, а узел, из которого развиваются боковые стебли и вторичные корни, – узлом кущения. Благодаря способности хлебных злаков куститься, из одного зерна вырастает несколько стеблей или образуется куст. Количество стеблей, образующих растение, называют общей кустистостью. Различают еще продуктивную кустистость – количество плодоносящих и одновременно созревающих побегов на одном растении. Стеблевые побеги, на которых образовались соцветия, но зерно не успело созреть, называют подгоном, а побеги без соцветий – подседом. Кущение хлебных злаков зависит от многих условий, и прежде всего от биологических особенностей каждой культуры. Например, озимый ячмень кустится сильнее овса, озимая рожь – сильнее озимой пшеницы, овес – сильнее яровой пшеницы. Озимые кустятся лучше, чем яровые. В пределах одного и того же вида культуры отдельные сорта могут обладать разной кустистостью. Она обусловлена также плодородием почвы, густотой стояния растений, сроком и глубиной посева семян. На плодородных почвах и при высокой агротехнике кущение протекает более энергично. При загущенном посеве и глубокой заделке семян хлебные злаки кустятся слабее, чем при обычных посевах. На энергию кущения большое влияние оказывают влажность и температура почвы. В сухой почве растения не кустятся. При хорошей влажности образуется мощный узел кущения, который и дает дополнительные стебли. Растения лучше кустятся при умеренной температуре; при пониженной температуре продолжительность фазы кущения удлиняется, а при высокой – сокращается. Узел кущения представляет собой важнейшую часть растения. Он состоит из трех сближенных стеблевых узлов и расположенной над ними точкой роста. Хорошее его развитие обеспечивает высокую кустистость и мощный рост корневой системы. Гибель узла кущения ведет к отмиранию всего растения. Особенно подвержен опасности узел кущения у озимых. Более глубокое размещение его у озимых способствует лучшей их перезимовке. В фазе кущения закладываются колоски в соцветия. В дальнейшем уже никакими агротехническими приемами нельзя увеличить в колосе число колосков. Поэтому очень важно обеспечить растения питательными веществами и влагой до кущения. Если культура орошаемая или почва достаточно увлажнена, то в этот период целесообразно применить подкормку. Следующая фаза роста зерновых хлебов – выход в трубку – Рост стебля начинается с удлинения нижнего междоузлия, расположенного непосредственно над узлом кущения. Быстрый рост этого междоузлия продолжается 5–7 дней, затем он ослабевает и заканчивается на 10–15-й день. Почти одновременно с этим начинает расти второе междоузлие. После приостановки его роста усиленно растут третье, и затем последующие междоузлия (интеркалярный рост). Каждое междоузлие растет своей нижней частью. Поэтому верхняя часть его становится твердой, в то время как нижняя еще остается мягкой и нежной. Благодаря росту междоузлий е нижней стороны стеблевых узлов зерновые хлеба способны подняться при полегании. Заканчивается рост междоузлий обычно к концу цветения – началу налива зерна. Длина междоузлий увеличивается снизу вверх. По длине верхнее междоузлие может превосходить все вместе взятые ниже расположенные междоузлия и достигает наибольшей величины во время цветения. Число, междоузлий у хлебов первой группы – от четырех до семи, а у кукурузы и сорго значительно больше (16–20). Начало выхода в трубку отмечают с момента, когда узел поднимается над поверхностью почвы на 5 см и его можно прощупать. По мере роста стебля из влагалища верхнего листа выходит колос или метелка. С появлением половины соцветия отмечают следующую фазу–колошение или выметывание. Дружность колошения оказывает большое влияние на равномерность созревания и сроки уборки. Вскоре после колошения у большинства хлебных злаков наступает фаза цветения. Цветение озимой ржи начинается через 10–12 дней после начала колошения и продолжается более 10 дней. По характеру цветения хлебные злаки делятся: самоопыляющиеся (ячмень, пшеница, овес, просо, рис) перекрестноопыляющиеся (рожь, кукуруза, сорго). У самоопыляющихся хлебов пыльники большей частью растрескиваются еще в закрытом цветке, поэтому пыльца их обычно попадает на рыльце того же цветка раньше, чем раскроются пленки и станет возможным проникновение в цветок пыльцы с других растений. Наиболее строгий самоопылитель – ячмень, у которого пыльца нередко высыпается на рыльце того же цветка даже до колошения. Перекрестноопыляющиеся растения цветут при открытых пленках. У ржи тычиночные нити с пыльниками выдвигаются из колосков и по мере созревания пыльники растрескиваются, освобождающаяся пыльца с одних растений попадает на рыльца пестика других растений и происходит оплодотворение. Перекрестноопыляющиеся растения опыляются при помощи насекомых и ветра. Пыльца одного и того же растения ржи почти неспособна оплодотворить завязи своих цветков. В соцветии хлебных злаков цветки зацветают не одновременно. У колосовых цветение начинается со средней части колоса и идет вверх и вниз. Известно, что зерна, образовавшиеся в соцветии первыми, более крупные. После оплодотворения начинается постепенное накопление в завязи питательных веществ. Происходит процесс образования зерна. Образование зерна у хлебов Н.Н. Кулешов делит на три периода: формирование, налив и созревание. И.Г. Строна разделил первый период на два: образование и формирование семян. 1. Образование – от оплодотворения до образования точки роста. Семя образовалось, т.е. при отделении от растения оно способно дать росток слабый, но жизнеспособный. Продолжительность периода 7–9 дней. В нем выделяют эмбриональную фазу, характеризующуюся содержанием в семени 85–82% общей влаги и отношением свободной воды к связанной как 10:1, накоплением 2–5% сухого вещества от полной спелости. 2. Формирование – от образования до установления окончательной длины зерна. Дифференциация зародыша заканчивается, цвет зерна зеленый, начинают появляться крахмальные зерна. В нем много свободной воды и мало сухого вещества. Масса 1000 семян 8–12 г. Главное в этот период не накопление запасных веществ, а формирование всех частей зерна. Продолжительность периода 5–8 дней. В этом периоде выделяют фазу роста. Ее характеризуют наличие в семени 82–80% влаги, соотношение свободной и связанной воды 6–8:1, накопление 5–12% сухого вещества. 3. Налив – от начала отложения крахмала в эндосперме и до его прекращения. В этот период увеличивается толщина и ширина зерна до максимума, полностью сформировывается ткань эндосперма, влажность зерна снижается до 50–42%, так как накапливается сухое вещество. Продолжительность периода в среднем 20–25 дней. Период налива делят на четыре фазы: Фаза водянистая – начало формирования клеток эндосперма. Зерно заполнено водянистой жидкостью, влажность его 80–75%. Свободной воды в 5–6 раз больше, чем связанной. Сухое вещество составляет 12–15% максимального. Длительность фазы 6–7 дней. Фаза предмолочная – содержимое водянистое с молочным оттенком, так как откладывается крахмал в эндосперме, оболочка зеленоватая, влажность 75–70%, свободной влаги в 3–4 раза больше, чем связанной. Накоплено 15–35% сухого вещества. Продолжительность фазы 6–7 дней. Фаза молочная – зерно содержит молокообразную белую жидкость. Влажность его 60–50%, отношение свободной воды к связанной 1,5:1. Сухого вещества накоплено 35–65% массы зрелого семени. Длительность фазы от 7–10 до 15 дней. Фаза тестообразная – эндосперм имеет консистенцию теста. Хлорофилл разрушен и содержится только в бороздке. Влажность 50–42%. Отношение свободной воды к связанной 1:1. Сухого вещества накоплено 65–82% максимального. 4. Фаза восковой спелости – эндосперм восковидный, упругий, оболочки желтые, хлорофилла нет и в бороздке, влажность снижается до 40–21%. Объем к концу фазы становится максимальным и прекращается прирост сухого вещества. Соотношение свободной и связанной воды 1:2–3. Длительность фазы 3–6 дней. 5. Фаза твердой спелости – эндосперм твердый, в изломе мучнистый или стекловидный, оболочка плотная, кожистая, окраска типичная, влажность в зависимости от зоны и метеорологических условий 8–20%, в том числе свободной воды 1–8%. Продолжительность фазы 3–5 дней. Затем начинается процесс постепенной потери вещества. 6. Дозревание – в семени происходят сложные биохимические преобразования различных соединений. Заканчивается синтез высокомолекулярных белковых соединений, свободные жирные кислоты превращаются в жиры, укрупняются молекулы углеводов, ингибиторы прорастания превращаются в другие вещества, затухает деятельность ферментов, увеличивается воздухо- и водопроницаемость семенных оболочек. Влажность семян становится равновесной с относительной влажностью воздуха. Дыхание затухает. 7. Послеуборочное дозревание – заканчивается синтез высокомолекулярных белковых соединений, свободные жирные кислоты превращаются в жиры, укрупняются молекулы углеводов. Дыхание затухает. В начале периода всхожесть семян низкая, в конце периода – нормальная. Продолжительность периода колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от особенностей культуры и внешних условий. 8. Полная спелость – начинается с момента появления свойства всхожести, т.е. готовности семян начать новый цикл жизни растения. В таком состоянии они находятся до прорастания или до полной гибели вследствие старения при длительном хранении. К моменту полной зрелости зерна стебель растений желтеет до верхних узлов, а узлы на нем становятся желтыми и приобретают бурый оттенок. Зерно становится твердым, ногтем не режется, хрустит на зубах. У некоторых культур и сортов оно непрочно сидит в пленках и легко осыпается. Ход и характер созревания хлебов зависят от внешних условий. На более легких и бедных почвах созревание наступает быстрее, чем на почвах тяжелых, влажных и богатых азотом. На возвышенных местах, в сухое и жаркое лето хлеба созревают быстрее, чем на пониженных местах или в сырое и холодное лето. В зависимости от погодных условий разница в сроках созревания одного и того же сорта может достигать двух и более недель. Требования к температуре Семена могут прорастать при температуре 1–2°С. Всходы выдерживают заморозки до -8°С. В период цветения и созревания растения очень чувствительны даже к небольшим заморозкам. Для зародыша зерновки в период налива опасны заморозки 1,5–3°С. Морозобойное зерно часто полностью теряет всхожесть. Холодостойкость сортов ярового ячменя неодинакова. Наибольшей устойчивостью отличаются местные сорта приполярных районов европейской части страны и Сибири. Высокие температуры (40°С и выше) в период налива зерна яровой ячмень переносит лучше, чем пшеница и овес. Требования к влаге Озимый ячмень благодаря раннему выходу в трубку хорошо использует зимние запасы влаги. Поэтому даже в засушливые годы на легких почвах озимый ячмень обеспечивает относительно высокие урожаи. По отношению к массе семян, ячмень требует для прорастания 48–50% воды (тогда как пшеница 55%, а овес 65%). Коэффициент транспирации чуть ниже, чем в других зерновых. Осадки в период колошения-налива зерна способствуют формированию высокой урожайности. | |||||||||||||||||||||||||||||