Курсовая работа Подземный и капитальный ремонт скважин. КП Ахмеров Олег ПКРС вариант 1. Курсовой проект по дисциплине Подземный и капитальный ремонт скважин

Скачать 1.31 Mb. Скачать 1.31 Mb.

|

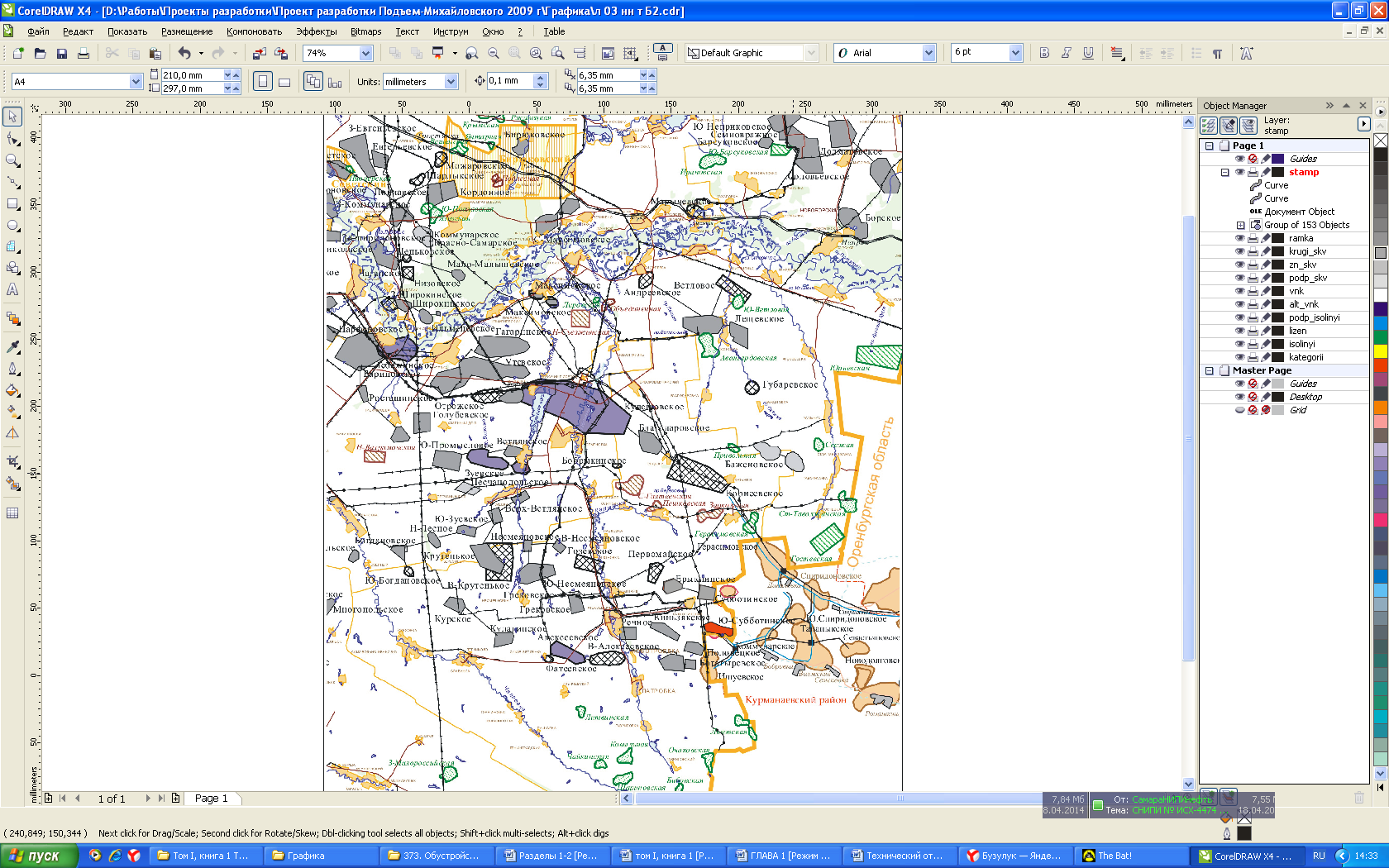

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине «Подземный и капитальный ремонт скважин» на тему: «Расчет параметров солянокислотной обработки, выбор рабочих жидкостей, реагентов и оценка потенциального дебита скважины до и после проведения СКО» Вариант №1 ВЫПОЛНИЛ: Студент 4 курса, группы Д8ГИУП (студент курс, группа) Ахмеров Олег Радикович (фамилия, имя, отчество) ПРИНЯЛ: Руководитель курсового проекта _____________________ (фамилия, имя, отчество) Допуск к защите _____________________ (дата) _____________________ (оценка и подпись руководителя) Самара 2022год УТВЕРЖДАЮ Зав. Кафедрой РиЭНиГМ _________________Ковалева Г.А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОДЗЕМНЫЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» Обучающийся Ахмеров Олег Радикович 4 курс, группа Д8Г ИУП Месторождение Южно-Субботинское Пласт Т1 дата Обязательные разделы: Титульный лист выполняется в соответствии с примером приведенным ниже 1. Краткая характеристика пласта, имеющая отношение к технологии проведению тех или иных видов подземного ремонта: а) тип коллектора; проницаемость; нефтенасыщенность; обводненность. б) основные характеристики флюидов, наличие в них смол, парафинов, солей, серы и др хим. элементов, мех.примесей и пр. Источник информации: геологическая часть проектных документов (технологическая схема, проект разработки). 2.Характеристика добывающего и нагнетательного фонда скважин. Сведения о работе скважин и ремонтах скважинного оборудования за последние 2-3года. 3. Описать технологии и виды подземного и капитального ремонта, 4. Дать краткую характеристику применяемого оборудования и ловильного инструмента при выполнении одной из нижеприведенных скважинно-операций. Проведение профилактических мероприятий по улучшению работы внутрискважинного, насосного и устьевого оборудования. Оптимизация работы насосного оборудования и оснащения (Замена типоразмера и изменение глубины подвески насосного оборудования). Ликвидация аварий обсадной колонны. Ремонтно-изоляционные работы. Переход на другие продуктивные горизонты и приобщение пластов. Зарезка боковых стволов. Работы по вторичному вскрытию пласта. ОПЗ. Аварийные и ловильные работы. Грузоподъемное оборудование, спец инструмент и оснащение применяемое при ремонте. Исследовательские и диагностические работы. Другие современные методы проведения подземного ремонта. 5. Расчетная часть выполняется согласно методическим указаниям. 6. Заключение, общие выводы по работе. Содержание Содержание………………………………………………………………………….3 Введение……………………………………………………………………………..4 1. Краткая характеристика пласта и месторождения………………………………..6 1.1 Общие сведения о месторождении……………………………………………6 1.2 Геолого-физическая характеристика пласта Д4……………………………10 1.3 Физико-химические свойства нефти, газа и воды………………………21 2.Характеристика добывающего и нагнетательного фонда скважин…………17 3. Описание технологий и видов подземного и капитального ремонта Скважин……………………………………………………………………………23 4. Краткая характеристика применяемого оборудования и технологии ликвидации порывов обсадных колонн…………………………………………29 5. Расчетная часть…………………………………………………………………..33 5.1 Расчет потребного количества реагентов для СКО…………………………..33 5.2 Оценка потенциального дебита скважины…………………………………36 5.3Теоретические основы проведения СКО ……………………………………38 Выводы……………………………………………………………………………46 Библиографический список………………………………………………………49 Введение Для увеличения суммарного объема добычи нефти из пласта, поддержания темпа добычи и увеличения качества добываемой продукции проводят работы по интенсификации притока. Основное назначение – увеличение проницаемости призабойной зоны за счет очистки поровых каналов, образование новых и расширения старых пор, улучшения гидродинамической связи пласта со скважинной. Причины, вызывающие необходимость проведение СКО и ГКО следующие. Снижение дебита по нефти и жидкости в первую очередь связанное с процессами кольматации, которые происходят в призабойной зоне пласта (ПЗП) на протяжении всего периода эксплуатации. Вследствие этого происходит снижение проницаемости ПЗП. Основными причинами снижения проницаемости ПЗП являются: несовершенная технология бурения, цементирования и вторичного вскрытия продуктивных пластов, когда под воздействием репрессии задавливается значительное количество фильтрата бурового раствора, цемента и других технологических жидкостей; глушение скважин некачественными технологическими жидкостями и рассолами; выпадение в ПЗП твердых компонентов нефти, солей сложного химического состава; засорение перфорационных отверстий и т. д. в условиях недостаточной подготовки закачиваемой в пласт воды , в ПЗП нагнетательной скважины поступает значительное количество илистых и глинистых частиц (при закачке пресной воды) , остаточной нефти (при закачке подтоварной воды). В последнее время все меньше производится защита водоводов от процессов коррозии, благодаря чему закачиваемая в пласт вода насыщается окислами железа. В результате в ПЗП как в фильтре откладывается значительное количество загрязнителей. Для удаления загрязнителей, очистки ПЗП и восстановления проницаемости применяется целый ряд обработок. Производительность скважины, т.е. ее дебит, может быть увеличена за счет повышения проницаемости пород призабойной зоны. Для этого необходимо искусственно увеличить число и размеры каналов фильтрации, повысить трещиноватость пород, а также очистить стенки поровых каналов от грязи, смол, парафинов и т.д. В этих условиях значительным резервом увеличения производительности скважин и нефтеотдачи пласта является разработка высокоэффективных вторичных и третичных методов добычи. Развиваются новые технологии, которые призваны обеспечить максимальное нефтеизвлечение, снизить себестоимость добычи нефти, повысить рентабельность и увеличить инвестиционные ресурсы нефтедобывающих компаний. К числу таких технологий относятся различные методы интенсификации притока нефти. Наиболее простой (и недорогой) способ - обработка кислотой. Кислотная обработка скважины - солянокислотная, пенокислотная и грязекислоная обработка призабойной зоны пласта. 1. Краткая характеристика пласта и месторождения 1.1 Общие сведения о месторождении В административном отношении Южно-Субботинское нефтяное месторождение находится в 110 км к юго-востоку от г. Самары и расположено на границе двух областей: Самарской (Алексеевский район) и Оренбургской (Курманаевский район) (Рис. 1). Границы Южно-Субботинского участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими географическими координатами угловых точек:

Площадь участка недр составляет 2,95км2. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Субботинский, с. Новотроевка, с. Патровка Самарской области и с. Бобровка Оренбургской области и др. Сообщение между ними осуществляется шоссейными, грунтовыми и проселочными дорогами. В 30 км северо-западнее месторождения расположен г. Нефтегорск, являющийся центром нефтедобывающего района. Сообщение от г. Нефтегорск до районного центра Алексеевка осуществляется асфальтированной дорогой, далее – грунтовой. В 50 км севернее месторождения проходит железнодорожная магистраль Самара-Оренбург с ближайшей станцией Богатое, которая связана с районным центром Алексеевкой асфальтированной дорогой. В орогидрографическом отношении Южно-Субботинское месторождение расположено в западной части Общего Сырта. Рельеф местности, расчлененный долинами рек, балками и оврагами с пологими склонами, имеет волнисто-увалистый характер. Абсолютные отметки земной поверхности колеблются от +120 м до +260 м. Район не сейсмичен. Климат района континентальный, с жарким летом и холодной зимой. По многолетним наблюдениям среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,40. Самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие – плюс 20,6ºС. Самым холодным месяцем в году является январь, его средняя месячная температура - минус 13,1ºС. Летом могут наблюдаться засушливые периоды. Среднегодовое количество осадков составляет 393 мм со снеговым покровом 140 дней в году. Гидрографическая сеть непосредственно на площади месторождения отсутствует, а за пределами ее она представлена реками Съезжая (12 км западнее) и Бузулук (40-45 км восточнее), которые являются левыми притоками р. Самары. Растительность: степная, культурная, полей агропромышленного комплекса, лесные полезащитные полосы и кустарниковые массивы по речным долинам, балкам, оврагам. Животный мир: заяц-русак, корсак, тушканчик, суслик, полевка, пеструшка, пищуха, сурок, жаворонок степной, ворона, воробей, сорока, сова, ящерицы, ужи и др. Заповедные территории отсутствуют. В экономическом отношении район, преимущественно, сельскохозяйственный, но с открытием на его территории нефтяных месторождений широкое развитие получила нефтяная промышленность. Население района, в основном, русские, татары, казахи, украинцы, башкиры и др.  Рис. 1.1 Обзорная схема района работ 1.2 Геолого-физическая характеристика пласта Т1. Литолого-стратиграфический разрез осадочной толщи Южно-Субботинского месторождения изучен достаточно полно. Расчленение разреза произведено по данным каротажа с учетом керновых данных по глубоким поисково-разведочным и эксплуатационным скважинам, пробуренным на Южно-Субботинском месторождении. В основу стратиграфического расчленения геологического разреза положена унифицированная схема Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, утвержденная в 1962 г., с учетом изменений, внесенных решением Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы, (ВСЕГЕИ, г. Ленинград, 1988г.) и Стратиграфического комитета 2006 г. Сводный литолого-стратиграфический разрез территории Южно-Субботинского месторождения изучен до глубины 2996 м(по материалам бурения скважины № 1901).В геологическом строении принимают участие породыпалеозойской эратемы (девонская, каменноугольная, пермская системы), мезозойской эратемы (триасовая, юрская системы) и кайнозойской эратемы (квартер система) возрастов. Ниже приводится литолого-стратиграфическое описание разреза снизу-вверх. Палеозойская эратемаРZ Палеозойские отложения представлены девонской, каменноугольной и пермскойсистемами. Девонская система D Отложения девонской системы представлены верхним отделом. Верхний отдел D3 Верхний отдел представлен фаменским ярусом. Фаменский ярус (D3fm) Представлен верхнимподъярусом. Верхний подъярус (D3fm3) Представлен заволжским надгоризонтом. Заволжский надгоризонтD3zv Надгоризонт вскрыт только скважиной № 12. Представлен светло-серыми мелкокристаллическими известняками, пористыми, с запахом сероводорода в свежем изломе. Участками встречаются прослои доломитизированных и глинистых известняков. К кровле фаменского яруса приурочен ОГ «D3fm». Вскрытая толщина – 0-100 м. Каменноугольная система С Отложения каменноугольной системы представлены нижним, средним и верхним отделами. Нижний отдел C1 Нижний отдел включает турнейский, визейский и серпуховский ярусы. Турнейский ярус C1t Отложения яруса представлены известняками темно-серыми, микрозернистыми, слабо глинистыми, прослоями кристаллическими, участками трещиноватыми, с подчиненными прослоями доломитов. Пористые разности известняков и доломитов в кровле яруса являются коллекторами пластов Т1 и Т2. К кровле турнейского яруса приурочен ОГ «C1t». Толщина– 100-135 м. Визейский ярус (C1v) Визейский ярус включает нижний и верхний подъярусы. Нижний подъярус (C1v1) Представлен кожимским надгоризонтом. Кожимский надгоризонт C1kz Выражен бобриковским горизонтом. Бобриковский горизонт (C1bb) Выражен песчаниками, алевролитами, глинами. В подошве горизонта залегает 10-15-метровая толща темно-серых, до черного плотных глин, которые являются покрышкой продуктивного пласта Т1 турнейского яруса. Алевролиты темно-серые и черные, кварцевые, неравномерно глинистые и песчанистые. Песчаники темно-серые, пятнами светло-серые, кварцевые, тонкозернистые. Пористые разности песчаников и алевролитов служат коллектором для нефти пластов Б2и Б2/. К кровле бобриковского горизонта приурочен ОГ «C1bb». Толщина– 25-30 м. Верхний подъярус (C1v2) Представлен окским надгоризонтом. Окский надгоризонт C1ok Представлен тульским горизонтом и нерасчленённой толщей алексинско-михайловско-веневского горизонтов. Тульский горизонт (C1tl) В тульском горизонте в подошве прослеживается 30-35-метровая пачка очень крепких и плотных заглинизированных известняков, известных как репер «тульская плита», служащих надежной покрышкой упомянутой выше залежи пласта Б2/. В верхней части тульского горизонта в темно-серых мелкокристаллических плотных известняках встречаются тонкие прослои алевролитов и глин. Толщина– 65-70 м. Алексинский+михайловский+веневский горизонты (C1al+mh+vn) Средняя и верхняя части толщи представлена чередованием ангидритов голубовато-серых, кристаллических и доломитов тонкокристаллических, тонкопористых. Встречаются прослои известняков серых, преимущественно органогенно-обломочных, слабо глинистых. В кровле окского надгоризонта пористые доломиты являются коллекторами пластов O1 и O2. К кровле окского надгоризонта приурочен ОГ «C1ok». Толщина – 225-276 м. Серпуховский ярус (C1s) Серпуховский ярус включает нижний+верхний подъярусы. Нижний+верхний подъярусы (C1s1+2) Представлены заборьевским+старобешевским надгоризонтами. Заборьевский+старобешевский надгоризонты C1zb+sb Представлены стешевским+протвинским и тарусским горизонтами. Тарусский горизонт (C1tr) Представлен глинистой «покровской» пачкой, являющейся покрышкой залегающих ниже пластов окского надгоризонта. Толщина – 15-20 м. Стешевский+протвинский горизонты (C1st+pr) Представлен известняками серыми и светло-серыми, неравномерно перекристаллизованными, разнокристаллическими, иногда глинистыми. Реже встречаются доломиты с включениями и пачками ангидритов, реже глин. Толщина – 105-154 м. Средний отдел C2 Средний отдел представлен отложениями башкирского и московского ярусов. Башкирский ярус C2b Ярус сложен известняками светло- и темно-серыми, желтовато-серыми, кристаллическими, плотными, крепкими, мелкокавернозными, участками глинистыми, органогенными, пористыми. К кровле башкирского яруса приурочен ОГ «C2b». Толщина – 95-185 м. Московский ярус C2m Московский ярус включает нижний и верхний подъярусы. Нижний подъярус C2m2 Нижний подъярус включает верейский и каширский горизонты. Верейский горизонт C2vr Разрез представлен аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Аргиллиты темно-серые, гидрослюдистые, известковистые. Алевролиты темно-серые, кварцевые, глинистые. Песчаники темно-серые, кварцевые, мелкозернистые, известковистые. Встречаются прослои темно-серых плотных глин. К кровле верейского горизонта приурочен ОГ «C2vr». Толщина– 80-98 м. Каширский горизонт C2ks Сложен известняками светло-серыми, темно- и желтовато-серыми, часто глинистыми, кавернозно-пористыми с прослоями глин и доломитов. В ряде скважин в керне наблюдаются включения фауны и прослои ангидрита. Толщина – 92-115 м. Верхний подъярус C2m1 Верхний подъярусвключает подольский и мячковский горизонты. Подольский горизонт C2pd Представленизвестняками серыми и светло-серыми, реже темно-серыми, органогенно-обломочными, нередко глинистыми с прослоями доломитов и аргиллитов. Толщина – 120-153 м. Мячковский горизонт C2mč Сложен известняками серыми и светло-серыми, шламово-детритовыми, глинистыми и доломитами серыми и желтовато-серыми, кристаллическими. Толщина– 135-162 м. Верхний отдел C3 Разрез представлен известняками мелкокристаллическими, плотными, крепкими, доломитами ангидритизированными и пелитоморфнымис линзами кремня и включениями волокнистого гипса, а также ангидритами. К кровле верхнего отдела приурочен ОГ «C3». Толщина – 340-420 м. Пермская система P Пермская система представлена тремя отделами: приуральским, биармийским и татарским. Приуральский отдел (Р1) Представлен ассельским, сакмарский, артинским, кунгурским и уфимским ярусами. Ассельский ярус (Р1a) Сложен известняками и доломитами светло-серыми и серыми, органогенно-обломочными и мелкокристаллическими, прослоями кавернозно-пористыми, с прослоями ангидритов. Толщина– 61-93 м. Сакмарский ярус (Р1s) Представлен известняками органогенно-детритовыми, плотными, слабо пористыми, глинистыми и доломитами серыми, светло-серыми, мелкокристаллическими, тонкопористыми, известковистыми. Толщина – 109-150 м. Артинский ярус (Р1ar) Сложен в верхней части разреза переслаиванием светло-серых доломитов и голубовато-серых ангидритов, в нижней – известняками светло-серыми, органогенно-детритовыми. Толщина – 153-130 м. Кунгурский ярус (Р1k) Ярус подразделяется на филипповский и иренский горизонты. Филипповский горизонт (Р1fl) Представлен переслаиваниемплойчатых светло-серых доломитов и голубовато-серых, кристаллических ангидритов. Толщина – 60-115 м. Иреньский горизонт (Р1ir) Представлен каменной солью желтоватого, розоватого цвета, полупрозрачной, кристаллической, с прослоями голубовато-серых ангидритов и сероватых доломитов, реже аргиллитов серых и темно-серых, слюдистых. Толщина –130-236 м. Уфимский ярус (Р1u) Представлен неравномерным переслаиванием сильно загипсованных глин, алевролитов и песчаников с доломитами, мергелями и известняками. Толщина – 55-73 м. Биармийский отдел (Р2) В составе отдела выделяется казанский и уржумский ярусы. Казанский ярус (Р2kz) Представлен калиновской, гидрохимической и сосновской+сокской свитами. Калиновская свита (Р2kl) Представлена преимущественно известняками с подчиненными прослоями доломитов, глин. В нижней части свиты залегает пачка мергелей, участками доломитизированных, иногда, глинистых. Толщина – 79-100 м. Гидрохимическая свита (Р2gd) Представлена каменной солью розоватой, полупрозрачной с прослоями голубовато-серых ангидритов. Толщина – 19-65 м. Сосновская+ сокская свиты(Р2ss+sk) Представленызагипсованными и ангидритизироваными доломитами с прослоями глин, алевролитов, мергелей, а также включениями гипса. К кровле казанского яруса приурочен ОГ «P2kz». Толщина – 50-118 м. Уржумский ярус (Р2ur) Представлен большекинельской+аманакской свитами. Большекинельская+аманакская свиты(Р2bk+am) Представлены чередованием темно-бурых и зеленовато-серых алевролитов и темно-бурых глин с незначительными прослоями доломитов, известняков, песчаников. В нижней части разреза встречаются прослойки и гнезда гипсов и ангидритов. Толщина – 130-157 м. Татарский отдел (Р3t) Представлен малокинельской+кутулукской свитами. Малокинельская+кутулукская свиты(Р3mk+kt) Представлены песчано-глинистыми породами (алевролиты, глины, песчаники) с очень редкими прослоями мергелей, доломитов, известняков. Песчаники серые и светло-серые с зеленоватым оттенком, мелко- и среднезернистые, алевролиты красновато- и буровато-коричневые, глины красно- и желто-бурые с прослоями глин зеленовато-серых, известковистых. В нижней части разреза преобладают глинистые отложения. Толщина – 106-170 м. Мезозойская эратемаМZ Мезозойские отложения представлены триасовой и юрской системами. Залегают на татарских отложениях со стратиграфическим и угловым несогласием. Триасовая система Т Представлена конгломератами с прослоями песков, песчаников и глин, а также тонким переслаиванием песчанистых и алевритистых глин с известковистыми песчаниками. Описываемые отложения залегают на татарских отложениях со стратиграфическим и угловым несогласием. Триасовые отложения неравномерно размыты. Толщина – 55-86 м. Юрская система J Представлена батским и келловейским ярусами.Юрские отложения залегают на триасовых со стратиграфическим и угловым несогласием. Батский ярус (J2bt) Сложен буровато-серыми и желтовато-бурыми слабосцементированными известковистыми песчаниками с прослоями буровато-серых и желтовато-бурых песков, глин темно-серых и красно-бурых, сильно песчанистых и алевритистых. Толщина – 100-110 м. Келловейский ярус (J2k) Сложен зеленовато-серыми и буровато-серыми глинами с прослоями алевролитов, песчаников, песка. Толщина – 0-10 м. Кайнозойская эратемаKZ Кайнозойские отложения представлены квартер системой. Залегают на размытых породах юрской системы со стратиграфическим и угловым несогласием. КвартерQ Представлена древними сыртовыми глинами, имеющими аллювиально-делювиальное происхождение, и современными аллювиальными, состоящими из суглинков, прослоев глин, супеси, песка с включениями окатанной и полуокатанной гальки. Толщина – 0-40 м. С отбором керна на месторождении пробурено 5 скважин, в которых каменный материал отобран практически по всем продуктивным пластам, за исключением Б2/. Наибольшее количество керна, характеризующего эффективные нефтенасыщенные толщины, было отобрано из пласта Б2 Южно-Субботинского поднятия – всего 22,6 метров, освещенность керном составила 62,08%, и Т2 (4,8 м керна) Южно-Субботинского поднятия. Терригенный пласт Б2 является основным продуктивным горизонтом Южно-Субботинского месторождения и прослеживается на всей рассматриваемой территории. Пласт Б2/ встречается на месторождениях Оренбурской области и залегает выше основного пласта Б2, отделяясь от него глинистой перемычкой толщиной 2,2-10,5 м, и состоит из одного, реже – двух тонких (0,6-1,2-2,2 м) прослоев песчаника, развитых в сводовых или присводовых участках рассматриваемых поднятий в виде локальных линзовидных образований или литологически ограниченных тел. Литологически ограниченная (линзовидная) залежь пласта Б2/ выделяется в пределах Южно-Субботинского (район скв. 45, 19071907БИС, 1914, 1914БИС) поднятия. Залегают пласты Б2 и Б2/ под 30-35–ти метровой карбонатной толщей, так называемой тульской «плиты», являющейся региональной покрышкой для залежей этих пластов. Пласт Б2/ сложен песчаниками с прослоями плотных алевролитов и глин. Коллекторами нефти являются песчаники буровато-серые, кварцевые, мелко- и среднезернистые, пористые, глинистые. Алевролиты тёмно-серые, кварцевые, песчанистые, углистые, глинистые, слоистые, плотные. Глины тёмно-серые, до чёрных, плотные. Пласт Б2 сложен песчаниками, разделенными прослоями алевролитов и глин. Песчаники кварцевые разнозернистые – крупно-среднезернистые и среднезернистые, прослоями мелко-среднезернистые, алевритистые и сильно алевритистые до перехода в алевролиты, неравномерно пористые, нефтенасыщенные и водоносные, участками слоистые за счёт неравномерного приноса глинисто-алевритового материала, плотные, крепкие. Алевролиты песчанистые, слабослюдистые, глинистые, участками пиритизированные, плотные. Глины тёмно-серые до чёрных, известковистые, часто алевритистые, иногда переходящие в тёмно-серый алевролит. Пласт Т1 выделен в верхней части турнейского яруса и сложен известняками. Известняки светло-серые, серые, темно-серые, буровато- и коричневато-серые, органогенные, мелко- и тонкокристаллические, неравномерно перекристаллизованные, пористые и тонкопористые, участками мелкокавернозные, прослоями глинистые, плотные, крепкие. Доломитизация известняков составляет от 4,57% до 5,48%. Плотная часть пласта сложена известняками серыми, темно- и коричневато-серыми, тонко- и мелкокристаллическими, глинистыми, участками со стилолитовыми швами, крепкими. Покрышкой пласта служат темно-серые, плотные глины и алевролиты бобриковского горизонта. Пласт Т2 сложен, как и пласт Т1, в основном карбонатными породами. Известняки продуктивной части пласта буровато- и коричневато-серые, имеют органогенную, органогенно- детритусовую, псевдооолитовую структуры. Известняки криноидно-органогенно-детритусовые, криноидно-водорослево-мелкофораминифе-ровые, криноидно-водорослево-детритусовые и криноидно-водорослевые, пористые и микропористые, прослоями кавернозные. Плотная часть пласта представлена известняками серыми и коричневато- и светло-серыми, темно-серыми, тонко- и мелкокристаллическими, с кавернами, выполненными кристаллами вторичного кальцита, с тонкими глинистыми прослоями, крепкими. 1.3 Физико-химические свойства нефти, газа и воды Южно-Субботинское месторождение открыто в 1979 г. по результатам поисково-разведочного бурения, разрабатывается с 1980 г. Промышленная нефтеносность Южно-Субботинского месторождения установлена в нефтяных залежах нижнего карбона: пласты Б2/ и Б2 бобриковского горизонта и пластыТ1 и Т2 турнейского яруса. По залежам пластов АО «Нефтьинвест» (в прошлом разрабатываемых ПО «Оренбургнефть») за весь период разработки месторождения были составлены следующие проектные документы: Первым проектным документом на разработку Южно-Субботинского месторождения является «Технологическая схема разработки продуктивных пластов Южно-Субботинского месторождения Оренбургской области», выполненная ЦНИЛ ПО «Оренбургнефть» (протокол ТЭС ПО «Оренбургнефть» от 13.05.1980 г.). Проектом предусматривалось бурение 5 добывающих и 1 нагнетательной скважины, система заводнения - приконтурная. В соответствии с работой в период 1980-1983 гг. было пробурено 6 скважин (№№ 1901,1905,1906,1907,1913,1914), в которых были получены промышленные притоки нефти из пластов Б2, Т1 и Т2. Месторождение вступило в разработку в 1980 г. На начальной стадии разработки (1980-1983 гг.) происходило быстрое наращивание темпов добычи нефти, что обуславливается бурением и вводом в эксплуатацию около 85 % от фонда скважин, принимавших участие в отборе нефти. Максимальная добыча нефти была достигнута в 1981 г. и составила 153,2 тыс. т. В последующие годы в результате прогрессирующего обводнения добыча нефти снижалась. В 1984 г. утверждена «Уточненная технологическая схема разработки продуктивных пластов Южно-Субботинского месторождения», в которой предусматривалось бурение 6 добывающих и 1 нагнетательной скважин в период 1992-1993 гг., система заводнения - приконтурная. Мероприятия по бурению выполнены не были. ППД введено не было. Дальнейшая разработка месторождения характеризуется существенным спадом добычи нефти и ростом обводненности. Так содержание воды в добываемой продукции к 1992 г. достигло значения 99,3 %. После 1999 г. уровни добычи нефти по Южно-Субботинскому месторождению были утверждены работой «Анализ разработки и уточнение показателей разработки месторождений ОАО «Оренбургнефть». В 2007 г. был утвержден документ «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Субботинского месторождения», (протокол ТО ЦКР по УР №161 от 27.09.2007 г.) в котором рекомендовалось бурение 4 боковых стволов и ввод из бездействия 1 скважины. Из рекомендованных мероприятий был выполнен перевод единственной скважины № 1907, находившейся в бездействии на окском надгоризонте, в эксплуатацию на пласт Т1 без бурения БС. Мероприятия по бурению боковых стволов в 2007-2009 гг. (скважины №№ 1913, 1901, 1907) и выводу скважины № 1913 из бездействия реализованы не были. В 2010 г. в целом по Субботинскому месторождению был выполнен «Проект разработки Субботинского нефтяного месторождения Самарской и Оренбургской областей», объединивший все пласты месторождения разрабатываемые ОАО «Самаранефтегаз» и АО «Нефтьинвест», утвержденный ЦКР Роснедр по УВС (протокол № 5026 от 29.12.2010 г.). Последним действующим проектным документом является «Технологический проект разработки Южно-Субботинского нефтяного месторождения», утвержденный ЦКР Роснедр по УВС (протокол № 1036 от 28.11.2014 г.). В настоящее время месторождение вступило в завершающую стадию разработки. Пласты Б2/+Б2, содержащие основную долю начальных извлекаемых запасов, практически выработаны, а залежи нефти данных пластов в значительной степени обводнены. На момент написания отчета на месторождении было пробурено 13 глубоких скважин: 4 поисковых скважин (№№ 12, 16, 17, 19), 1 разведочная скважина (№ 45), 7 эксплуатационных скважин (№№ 1901, 1905, 1906, 1913, 1914, 1916, 1907БИС) 4 боковых ствола (1901БС, 45БС, 1913БС, 1914БС) и 1 нагнетательная скважина (№ 1907).По геологическим причинам ликвидированы две скважины (№№ 12, 17). В действующем добывающем фонде, по состоянию на 01.01.2021 г., числятся шесть скважин (№№ 45БС, 1914БС, 1907БИС, 1913БС,1901БС и 1916), для подъема жидкости на поверхность используются установки ЭЦН. В поглощающем фонде пребывает две скважины № 1905 и № 1906. На момент написания отчета на месторождении в промышленной эксплуатации находятся два объекта Б2 и Т2, разработка пластов Б2/ и Т1 приостановлена. На 01.01.2021 г. суммарная накопленная добыча на Южно-Субботинском месторождении составляет 1227 млн. т. нефти и 24 м3 растворенного газа (в т.ч. АО «Нефтьинвест» 298 млн. т. нефти и 6 м3). Свойства пластовой нефти и воды пласта Т1 представлены в таблице 1.2. Компонентный состав нефтяного газа, разгазированной и пластовой нефти пласта Т1 представлен в таблице 1.3. Физико–химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти пласта Т1 представлены в таблице 1.4. Содержание ионов и примесей в пластовой воде представлено в таблице 1.5. Таблица 1.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||