ТЭС. Курсовой проект по дисциплине Тепловые электрические станции

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

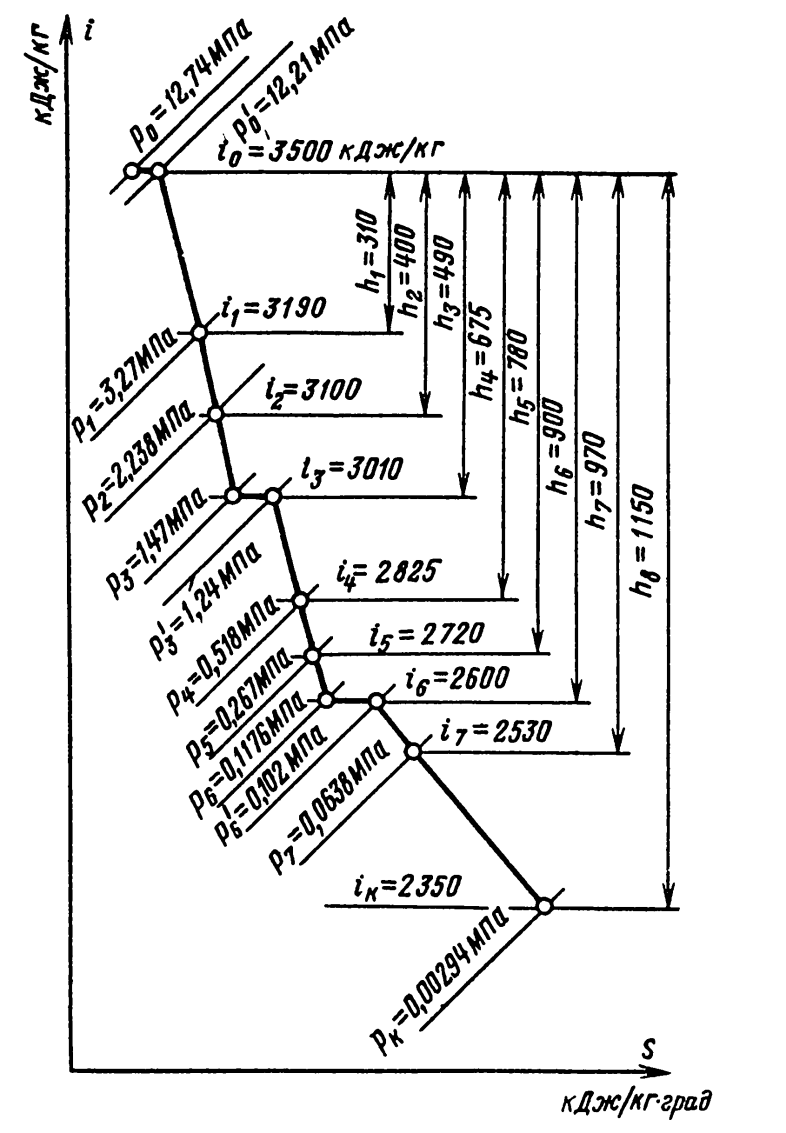

3 Расчет тепловой схемы ТЭСЗадачей расчета тепловой схемы является определение расходов пара, теплоты, конденсата, добавочной воды и др., как на ТЭС в целом, так и на отдельные её элементами. Это позволяет определить необходимую производительность парогенераторов, выбрать оборудование тепловой схемы, а также определить энергетические показатели электростанции для заданных конкретных условий и режимов работы оборудования. Исходя из указанных целей, расчет тепловой схемы ТЭС производим для двух режимов работы: максимально-зимнего и летнего. Расчёт осуществляется в соответствии с [3], для выбранного нами температурного графика теплоносителя.  Рисунок 5 - i-s - диаграмма процесса расширения пара в турбине 3.1 Расчет максимально-зимнего режима52Equation Section (Next) Задачей расчета на максимально зимний режим является определение максимальных расходов воды, пара и др. и максимальных нагрузок для всего основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Таким образом, проверяется работоспособность электростанции при наиболее тяжёлых условиях эксплуатации. Исходные данные: – номинальная электрическая мощность турбины  МВт; МВт;– начальные параметры пара перед турбиной  МПа, МПа,  оС оС(  кДж/кг); кДж/кг);– давление пара в конденсаторе турбины  кПа; кПа;– давление регулируемых отборов пара: а) промышленный 1,45 МПа; б) верхний теплофикационный 0,245 – 0,083 МПа; в) нижний теплофикационный 0,118 - 0,0392 МПа. – схема отпуска теплоты с ТЭС: а) пар на технологические нужды отпускается из отбора турбин с расходом  б) горячая вода на отопление и коммунально-бытовые нужды подогревается в теплофикационной установке, которая включает в себя два сетевых подогревателя и пиковый водогрейный котел. Максимальное количество теплоты, отпускаемое с ТЭС  МВт; МВт;– температурный график сети в расчетном режиме  оС; оС;Тип парогенератора – барабанный, с естественной циркуляцией. – начальные параметры пара на выходе из парогенератора  МПа, МПа,  оС ( оС ( кДж/кг); кДж/кг);– температура питательной воды  оС; оС;– коэффициент продувки парогенератора  , где , где  – расход пара из парогенератора (брутто); – расход пара из парогенератора (брутто);– коэффициент расхода пара на собственные нужды котельного отделения  , где , где  – расход пара из парогенератора (нетто); – расход пара из парогенератора (нетто);– внутристанционные потери конденсата  ; ;– давление в деаэраторе  МПа; МПа;– температура химочищеной воды  оС; оС;– недогрев воды в подогревателях высокого давления  оС, а в подогревателях низкого давления оС, а в подогревателях низкого давления  оС; оС;– КПД теплообменников  ; ;– электромеханический КПД генератора  ; ;– давление пара в нерегулируемых отборах принимаем по заводским данным в режиме номинальных тепловой и электрической нагрузок турбины; – количество пара, поступающего из концевых уплотнений турбины в конденсатор,  кг/с; кг/с;– количество пара, поступающего в сальниковый подогреватель из уплотнений турбины,  кг/с; кг/с;– количество пара, поступающего на основной и сальниковый эжекторы,  кг/с; кг/с;Принципиальная схема электростанции представлена в графической части курсового проекта. 3.1.1 Расчет подогревательной установкиРасход сетевой воды  , кг/с вычисляется по формуле , кг/с вычисляется по формуле , (3.1) , (3.1)где  – разность энтальпий сетевой воды на входе и выходе подогревательной установки, кДж/кг. – разность энтальпий сетевой воды на входе и выходе подогревательной установки, кДж/кг. . .Энтальпия сетевой воды на входе в подогревательную установку определяется при ее температуре в обратной магистрали  оС, на выходе – при температуре воды в подающей магистрали оС, на выходе – при температуре воды в подающей магистрали  оС [10] оС [10] кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Расход сетевой воды  , кг/с определяем по формуле (3.1) , кг/с определяем по формуле (3.1) кг/с. кг/с.Тепловая нагрузка отопительных приборов теплофикационной установки  МВт определяется по формуле МВт определяется по формуле , (3.2) , (3.2)где  – повышение энтальпии воды в теплофикационной установке турбины, кДж/кг. – повышение энтальпии воды в теплофикационной установке турбины, кДж/кг.Повышение энтальпии сетевой воды в теплофикационной установке турбины  , кДж/кг находим по формуле , кДж/кг находим по формуле , (3.3) , (3.3)где  – энтальпия сетевой воды на входе сетевой подогреватель, кДж/кг. Соответствует энтальпии на входе в теплофикационную установку – энтальпия сетевой воды на входе сетевой подогреватель, кДж/кг. Соответствует энтальпии на входе в теплофикационную установку  . . – энтальпия сетевой воды на выходе теплофикационной установки, кДж/кг. – энтальпия сетевой воды на выходе теплофикационной установки, кДж/кг.Принимаем условие, что в основных подогревателях теплофикационной установки сетевая вода будет нагреваться отборным паром на  оС. оС. Температура воды на выходе из установки для подогрева сетевой воды  , оС составит , оС составит , (3.4) , (3.4) оС. оС.Энтальпия сетевой воды на входе в теплофикационную установку (при  оС) [10] оС) [10] кДж/кг. кДж/кг.Энтальпия сетевой воды на выходе из теплофикационной установки (при  оС) [10] оС) [10] кДж/кг. кДж/кг.Повышение энтальпии сетевой воды в теплофикационной установке турбины  , кДж/кг определяем по формуле , кДж/кг определяем по формуле  кДж/кг. кДж/кг.Определяем тепловую нагрузку отопительных приборов теплофикационной установки  , МВт по формуле (3.2) , МВт по формуле (3.2) МВт. МВт.Тепловая нагрузка пикового водогрейного котла  , МВт определяется по формуле , МВт определяется по формуле , (3.5) , (3.5) МВт. МВт.Расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель нижней ступени  , кг/с , кг/с , (3.6) , (3.6)где  – повышение энтальпии сетевой воды после подогревателя нижней ступени, кДж/кг; – повышение энтальпии сетевой воды после подогревателя нижней ступени, кДж/кг; – энтальпия пара из отбора № 7, кДж/кг; – энтальпия пара из отбора № 7, кДж/кг; – теплопадение отбора № 7, кДж/кг; – теплопадение отбора № 7, кДж/кг; – КПД сетевого подогревателя, – КПД сетевого подогревателя,  . . кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Определяем расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель нижней ступени  , кг/с по формуле , кг/с по формуле  кг/с. кг/с.Расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель верхней ступени  , кг/с , кг/с , (3.7) , (3.7)где  – повышение энтальпии сетевой воды после подогревателя верхней ступени, кДж/кг; – повышение энтальпии сетевой воды после подогревателя верхней ступени, кДж/кг; – энтальпия пара из отбора № 6, кДж/кг; – энтальпия пара из отбора № 6, кДж/кг; – теплопадение отбора № 6, кДж/кг; – теплопадение отбора № 6, кДж/кг; – КПД сетевого подогревателя, – КПД сетевого подогревателя,  . . кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Определяем расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель верхней ступени  , кг/с по формуле , кг/с по формуле  кг/с. кг/с.Тепловые нагрузки сетевых подогревателей  , МВт определяется по формуле , МВт определяется по формуле , (3.8) , (3.8) Вт, Вт, Вт. Вт.3.1.2 Определение предварительного расхода пара на турбину Коэффициенты недоиспользования мощности отопительных отборов  и промышленного отбора определяем по формуле и промышленного отбора определяем по формуле , (3.9) , (3.9) , , , , . .Оцениваем расход пара на одну турбину  , кг/с по формуле , кг/с по формуле , (3.10) , (3.10)где  – коэффициент регенерации. Принимаем – коэффициент регенерации. Принимаем  . . кг/с. кг/с.3.1.3 Расчет сепаратора непрерывной продувки Производительность парогенератора  , кг/с определяется по формуле , кг/с определяется по формуле , (3.11) , (3.11)где  – коэффициент, учитывающий расход пара на собственные нужды котельного отделения. – коэффициент, учитывающий расход пара на собственные нужды котельного отделения. , , кг/с. кг/с.Расход пара на собственные нужды котельного отделения  , кг/с , кг/с , (3.12) , (3.12) кг/с. кг/с.Расход питательной воды  , кг/с , кг/с , (3.13) , (3.13)где  – коэффициент, учитывающий расход пара на непрерывную продувку котлоагрегатов. – коэффициент, учитывающий расход пара на непрерывную продувку котлоагрегатов. , , кг/с. кг/с.Расход продувочной воды  , кг/с определим по формуле , кг/с определим по формуле , (3.14) , (3.14) кг/с. кг/с.Количество вторичного пара, образующегося из продувочной воды в первой ступени сепаратора  , кг/с определяется из уравнения теплового баланса , кг/с определяется из уравнения теплового баланса , (3.15) , (3.15)где  – энтальпия воды в барабане котла, кДж/кг (при давлении – энтальпия воды в барабане котла, кДж/кг (при давлении  ; ; – энтальпия продувочной воды, сливаемой из сепаратора (при давлении в деаэраторе – энтальпия продувочной воды, сливаемой из сепаратора (при давлении в деаэраторе  МПа), кДж/кг; МПа), кДж/кг; – теплота парообразования воды, кДж/кг (при давлении в деаэраторе – теплота парообразования воды, кДж/кг (при давлении в деаэраторе  МПа). МПа).Определяем энтальпию продувочной воды и теплоту парообразования при соответствующем давлении [10]  кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Определяем выпар из сепаратора непрерывной продувки  , кг/с, который идёт в деаэратор, по формуле , кг/с, который идёт в деаэратор, по формуле  кг/с. кг/с.Количество продувочной воды, сливаемой во вторую ступень сепаратора  , кг/с определяется по формуле , кг/с определяется по формуле , (3.16) , (3.16) кг/с. кг/с.Определяем выпар из сепаратора второй ступени  , кг/с по формуле , кг/с по формуле  кг/с. кг/с.Количество продувочной воды, сливаемой в техническую канализацию  , кг/с определяется по формуле , кг/с определяется по формуле , (3.17) , (3.17) кг/с. кг/с.Расход ХОВ, подаваемой в конденсатор   , кг/с находится по формуле , кг/с находится по формуле , (3.18) , (3.18) , ,где  – коэффициент, учитывающий внутристанционные потери конденсата. – коэффициент, учитывающий внутристанционные потери конденсата. , , , , кг/с. кг/с.Энтальпия химочищенной воды после охладителя непрерывной продувки  кДж/кг кДж/кг  , (3.19) , (3.19)где  – энтальпия химочищенной воды до охладителя непрерывной продувки (при температуре 30 оС), кДж/кг; – энтальпия химочищенной воды до охладителя непрерывной продувки (при температуре 30 оС), кДж/кг; – энтальпия воды сливаемой в техническую канализацию (при температуре 60 оС), кДж/кг. – энтальпия воды сливаемой в техническую канализацию (при температуре 60 оС), кДж/кг.Определяем энтальпию химочищенной воды и воды, сливаемой в техническую канализацию при соответствующей температуре [10]  кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.3.1.4 Расчет регенеративной схемы Расход пара на ПВД 1  , кг/с , кг/с , (3.20) , (3.20)где  – энтальпия питательной воды перед парогенератором; – энтальпия питательной воды перед парогенератором; кДж/кг – энтальпия пара из первого отбора; кДж/кг – энтальпия пара из первого отбора; кДж/кг – теплопадение первого отбора в ПВД 1. кДж/кг – теплопадение первого отбора в ПВД 1.Определяем энтальпию воды и пара при соответствующем давлении и температуре [10]. Вычисляем расход пара на ПВД 1  , кг/с по формуле (3.20) , кг/с по формуле (3.20)  кг/с. кг/с.Расход пара на ПВД 2  , кг/с определяем по формуле , кг/с определяем по формуле , (3.21) , (3.21)где  = 3100 Дж/кг – энтальпия пара в ПВД 2; = 3100 Дж/кг – энтальпия пара в ПВД 2;  = 857,5 кДж/кг – энтальпия воды в ПВД 2. = 857,5 кДж/кг – энтальпия воды в ПВД 2. кг/с. кг/с.Повышение энтальпии питательной воды в насосе  (3.22) (3.22)где  – КПД питательного насоса, – КПД питательного насоса,  ; ;Принимаем давление питательной воды после питательного насоса  (3.23) (3.23)  (3.24) (3.24)Вычисляем повышение энтальпии питательной воды в насосе при  м3/кг; м3/кг; кДж/кг. кДж/кг.Энтальпия питательной воды на входе в ПВД 3  (3.25) (3.25)где  – энтальпия воды на выходе из деаэратора, – энтальпия воды на выходе из деаэратора,  = 668 кДж/кг; = 668 кДж/кг; кДж/кг. кДж/кг.Расход пара на ПВД 3  , кг/с определяем по формуле , кг/с определяем по формуле , (3.26) , (3.26)где  = 3010 Дж/кг – энтальпия пара в ПВД 3; = 3010 Дж/кг – энтальпия пара в ПВД 3;  = 730,9 кДж/кг – энтальпия воды в ПВД 3; = 730,9 кДж/кг – энтальпия воды в ПВД 3; – расход пара поступающий через уплотнения, кг/с; – расход пара поступающий через уплотнения, кг/с;  = 1,33 кг/с. = 1,33 кг/с. Материальный баланс деаэратора  (3.27) (3.27)Тепловой баланс деаэратора  (3.28) (3.28)где  – энтальпия сухого насыщенного пара, кДж/кг. – энтальпия сухого насыщенного пара, кДж/кг.Решая совместно (3.27) и (3.28) находим  кг/с; кг/с; кг/с. кг/с.Расход пара на ПНД 4  , кг/с находим по формуле , кг/с находим по формуле  , (3.29) , (3.29)где  – энтальпия конденсата на входе в ПНД 4, кДж/кг. Принимаем – энтальпия конденсата на входе в ПНД 4, кДж/кг. Принимаем  = 515 кДж/кг (с последующим приближением); = 515 кДж/кг (с последующим приближением); = 2825 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 4; = 2825 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 4;  = 632 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 4. = 632 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 4. Расход пара на ПНД 5  , кг/с находим из уравнения , кг/с находим из уравнения  , (3.30) , (3.30)где  – энтальпия конденсата на входе в ПНД 5, кДж/кг. Принимаем – энтальпия конденсата на входе в ПНД 5, кДж/кг. Принимаем  = 415 кДж/кг (с последующим приближением) = 415 кДж/кг (с последующим приближением) = 2720 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 5; = 2720 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 5;  = 535 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 5. = 535 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 5. Расход конденсата через ПНД 5  , кг/с рассчитываем по формуле , кг/с рассчитываем по формуле (3.31) (3.31) кг/с. кг/с.Проверка принятого значения  , кДж/кг , кДж/кг (3.32) (3.32)По формуле (3.32) проверяем принятое значение  , кДж/кг , кДж/кг Результат практически совпадает с ранее принятым. Оценка расхода пара в конденсатор  , кг/с , кг/с (3.33) (3.33)где  – расход пара в ПНД 6, кг/с; – расход пара в ПНД 6, кг/с; – расход пара в ПНД 7, кг/с; – расход пара в ПНД 7, кг/с; – количество пара, поступающего из концевых уплотнений турбины в конденсатор, кг/с; – количество пара, поступающего из концевых уплотнений турбины в конденсатор, кг/с;  = 0,01106 кг/с; = 0,01106 кг/с; – количество пара, поступающего в сальниковый подогреватель из уплотнений турбины, кг/с; – количество пара, поступающего в сальниковый подогреватель из уплотнений турбины, кг/с;  = 1,795 кг/с; = 1,795 кг/с; – количество пара, поступающего на основной и сальниковый эжекторы, кг/с; – количество пара, поступающего на основной и сальниковый эжекторы, кг/с;  = 0,654 кг/с. = 0,654 кг/с.Количество конденсата, проходящего через ПНД 7  , кг/с , кг/с (3.34) (3.34)Расход пара на ПНД 7  , кг/с , кг/с (3.35) (3.35)где  = 2530 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 7; = 2530 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 7;  = 358 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 7. = 358 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 7.Уравнение теплового баланса ПНД 6  (3.36) (3.36)где  = 2600 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 6; = 2600 Дж/кг – энтальпия пара в ПНД 6;  = 428 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 6. = 428 кДж/кг – энтальпия воды в ПНД 6.Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД 6  Из уравнение теплового баланса ПНД 6 (3.36) находим  , кг/с , кг/с = 1,221 кг/с. = 1,221 кг/с.Решая совместно уравнения (3.33), (3.34) и (3.35) получаем  = 1,63 кг/с. = 1,63 кг/с. = 28,175 кг/с. = 28,175 кг/с. = 38,973 кг/с. = 38,973 кг/с.Проверка принятого значения  , кДж/кг , кДж/кг (3.37) (3.37) кДж/кг. кДж/кг.Результат практически совпадает с ранее принятым. Проверка принятого значения  , кДж/кг , кДж/кг (3.38) (3.38) Результат практически совпадает с ранее принятым. Проверка баланса пара в турбине  , кг/с , кг/с (3.39) (3.39) 204,993 = 207,992. Имеем почти полное совпадение. Следовательно, расчет проведён верно. Проверка материального баланса деаэратора  (3.40) (3.40)210,564+2,665=182,034+2,608+1,347+1,33+7,922+8,49+9,498 213,229=213,229 Имеем полное совпадение. Следовательно, расчет проведён верно. Внутренняя мощность турбины  , МВт , МВт (3.41) (3.41)где  кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 1; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 1; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 2; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 2; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 3; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПВД 3; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 4; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 4; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 5; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 5; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 6; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 6; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 7; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в ПНД 7; кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в конденсаторе. кДж/кг – использованный теплоперепад потока пара в конденсаторе. Электрическая мощность турбогенератора  , МВт рассчитывается по формуле , МВт рассчитывается по формуле (3.42) (3.42)где  – электромеханический КПД генератора. – электромеханический КПД генератора. МВт. МВт.Небаланс мощности  , МВт , МВт (3.43) (3.43) МВт. МВт.Небаланс мощности составляет 1,299 %, что не превышает допустимого (2%) Уточнение расхода пара на турбину  , кг/с определяется по формуле , кг/с определяется по формуле (3.44) (3.44) кг/с, кг/с, (3.45) (3.45) кг/с. кг/с.Уточнение значения коэффициента регенерации  выполняем по формуле выполняем по формуле (3.46) (3.46) Расчет окончен, так как отклонение мощности не превышает 2%. 3.2 Расчет летнего режима Тепловые нагрузки данного периода: – коммунально-бытовая (состоит только из нагрузки на горячее водоснабжение)  МВт; МВт;– промышленная  МВт. МВт.Расчет подогревательной установкиЭнтальпия сетевой воды на входе в подогревательную установку определяется на входе при ее температуре в обратной магистрали  оС, на выходе – при температуре воды в подающей магистрали оС, на выходе – при температуре воды в подающей магистрали  оС [10] оС [10] кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Расход сетевой воды  , кг/с определяем по формуле (3.1) , кг/с определяем по формуле (3.1) кг/с. кг/с.Определяем расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель нижней ступени  , кг/с по формуле (3.6) , кг/с по формуле (3.6) кг/с. кг/с.Определяем расход пара из отопительного отбора на сетевой подогреватель верхней ступени  , кг/с по формуле (3.7) , кг/с по формуле (3.7)  кг/с. кг/с.Тепловые нагрузки сетевых подогревателей  , МВт определяется по формуле (3.8) , МВт определяется по формуле (3.8) Вт, Вт, Вт. Вт.Определение предварительного расхода пара на турбину Коэффициенты недоиспользования мощности отопительных отборов  и промышленного отбора определяем по формуле (3.9) и промышленного отбора определяем по формуле (3.9) , , , , . .Оцениваем расход пара на одну турбину  , кг/с по формуле (3.10) , кг/с по формуле (3.10) кг/с. кг/с.Расчет сепаратора непрерывной продувки Производительность парогенератора  , кг/с определяется по формуле (3.11) , кг/с определяется по формуле (3.11) кг/с. кг/с.Расход пара на собственные нужды котельного отделения  , кг/с по формуле (3.12) , кг/с по формуле (3.12) кг/с. кг/с.Расход питательной воды  , кг/с определим по формуле (3.13) , кг/с определим по формуле (3.13) кг/с. кг/с.Расход продувочной воды  , кг/с определим по формуле (3.14) , кг/с определим по формуле (3.14) кг/с. кг/с.Определяем выпар из сепаратора непрерывной продувки  , кг/с, который идёт в деаэратор, по формуле (3.15) , кг/с, который идёт в деаэратор, по формуле (3.15) кг/с. кг/с.Количество продувочной воды, сливаемой во вторую ступень сепаратора  , кг/с определяется по формуле (3.16) , кг/с определяется по формуле (3.16) кг/с. кг/с.Определяем выпар из сепаратора второй ступени  , кг/с по формуле , кг/с по формуле  кг/с. кг/с.Количество продувочной воды, сливаемой в техническую канализацию  , кг/с определяется по формуле (3.17) , кг/с определяется по формуле (3.17) кг/с. кг/с.Расход ХОВ, подаваемой в конденсатор   , кг/с находится по формуле (3.18) , кг/с находится по формуле (3.18) кг/с. кг/с.Определяем энтальпию химочищенной воды и воды, сливаемой в техническую канализацию при соответствующей температуре по формуле (3.19)  кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг, кДж/кг. кДж/кг.Расчет регенеративной схемы Вычисляем расход пара на ПВД 1  , кг/с по формуле (3.20) , кг/с по формуле (3.20) кг/с. кг/с.Расход пара на ПВД 2  , кг/с определяем по формуле (3.21) , кг/с определяем по формуле (3.21) кг/с. кг/с.Вычисляем повышение энтальпии питательной воды в насосе при  м3/кг по формуле (3.22) м3/кг по формуле (3.22) кДж/кг. кДж/кг.Энтальпия питательной воды на входе в ПВД 3 по формуле (3.25)  кДж/кг. кДж/кг.Расход пара на ПВД 3  , кг/с определяем по формуле (3.26) , кг/с определяем по формуле (3.26) Решая совместно (3.27) и (3.28) находим  кг/с; кг/с; кг/с. кг/с.Расход пара на ПНД 4  , кг/с находим по формуле (3.29) , кг/с находим по формуле (3.29)Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД 4 (с последующим уточнением)   кг/с. кг/с.Расход пара на ПНД 5  , кг/с находим из уравнения (3.30) , кг/с находим из уравнения (3.30)Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД 5 (с последующим уточнением)   Расход конденсата через ПНД 5  , кг/с рассчитываем по формуле (3.31) , кг/с рассчитываем по формуле (3.31) кг/с. кг/с.По формуле (3.32) проверяем принятое значение  , кДж/кг , кДж/кг Результат практически совпадает с ранее принятым. Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД 6  Из уравнение теплового баланса ПНД 6 (3.36) находим  , кг/с , кг/с = 1,843 кг/с. = 1,843 кг/с.Решая совместно уравнения (3.33), (3.34) и (3.35) получаем  = 2,576 кг/с. = 2,576 кг/с. = 50,071 кг/с. = 50,071 кг/с. = 61,603 кг/с. = 61,603 кг/с.Проверка принятого значения  , кДж/кг по формуле (3.37) , кДж/кг по формуле (3.37) Результат практически совпадает с ранее принятым. Проверка принятого значения  , кДж/кг по формуле (3.38) , кДж/кг по формуле (3.38) Результат практически совпадает с ранее принятым. Проверка баланса пара в турбине  , кг/с по формуле (3.39) , кг/с по формуле (3.39) 198,461 = 198,461. Имеем полное совпадение. Следовательно, расчет проведён верно. Проверка материального баланса деаэратора по формуле (3.40) 203,855+2,58=176,239+2,525+1,304+1,33+7,67+8,219+9,148 206,435=206,435 Имеем полное совпадение. Следовательно, расчет проведён верно. Внутренняя мощность турбины  , МВт по формуле (3.41) , МВт по формуле (3.41) Электрическая мощность турбогенератора  , МВт рассчитывается по формуле (3.42) , МВт рассчитывается по формуле (3.42) МВт. МВт.Небаланс мощности  , МВт по формуле (3.43) , МВт по формуле (3.43) МВт. МВт.Небаланс мощности составляет 1,993 %, что не превышает допустимого (2%) Уточнение расхода пара на турбину  , кг/с определяется по формуле (3.44) , кг/с определяется по формуле (3.44) кг/с, кг/с, кг/с. кг/с.Уточнение значения коэффициента регенерации  выполняем по формуле выполняем по формуле  Расчет окончен, так как отклонение мощности не превышает 2%. 4 Генеральный план ТЭЦ Необходимость сооружения электростанции, ее мощность, тип КЭС или ТЭЦ и единичная мощность агрегатов в общем случае определяется развитием электросетей, межсистемных энергетических связей, нагрузками района и объектов в месте расположения электростанции. При этом учитывается эффективность капиталовложений и эксплуатационных расходов на выработку электроэнергии и теплоты. 4.1 Состав генерального планаВ состав современных электростанций входят следующие здания и сооружения: – главный корпус. в котором размещается основное и вспомогательное оборудование; – главное распределительное устройство со щитом управления и распределительное устройство собственного расхода; – циркуляционная насосная, градирни или брызгальные бассейны; – химводоочистка; – комплекс топливного хозяйства – приемные размораживающие устройства, склады топлива; устройства для транспорта топлива; – масляное хозяйство; – ремонтные мастерские и склады материалов; – служебный корпус, в котором размещаются административные и культурно-бытовые помещения. Компоновка генерального плана представлена в графической части курсового проекта. 4.2 Размещение зданий и сооружений на территории станции63Equation Section (Next) Выбор места расположения электростанции является сложной технико-экономической задачей, решение которой связано с многими факторами. Наиболее существенными условиями, предопределяющими месторасположение районных ТЭС, являются: Близость к потребителям. Электрическая энергия передается при высоком напряжении в линиях электропередачи (500 кВ) на расстоянии более 1000 км. Однако возможность дальней передачи электроэнергии не исключает целесообразности приближения электростанции к потребителям энергии, что уменьшает потери в линиях электропередачи и затраты на их сооружение. Обеспеченность электростанции топливной базой и близость к ней. Транспорт углей с высокой теплотой сгорания экономически нецелесообразен на большие расстояния. Природный газ транспортируется по магистральным трубопроводам на расстояния тысяч километров. Мазут подается железнодорожным транспортом в цистернах так же на тысячи километров. В настоящее время широко применяется подача мазута по трубопроводам. Наличие близко расположенных и достаточно емких источников водоснабжения. Расстояние от источника воды должно быть по возможности минимальным. Кроме того, площадка электростанции не должна значительно превышать уровень воды в источнике, откуда она забирается насосами, что определяется требованием минимального расхода электроэнергии на водоснабжение. Достаточные размеры площадки для электростанции. Территория площадки должна быть достаточной для размещения основных и вспомогательных сооружений электростанции. Площадка, необходимая для современных промышленных паротурбинных ТЭЦ средней мощности с учетом совмещения вспомогательных сооружений электростанции с аналогичными сооружениями предприятия (химводоочистка, система водоснабжения, склады топлива, масляное хозяйство, ремонтные мастерские, бытовые устройства и др.), составляет 0,01 – 0,03 га/МВт. Эти требования являются основными при решении вопроса о выборе места и площадки для электростанции. Указанные общие требования относятся также и к выбору площадки для промышленных ТЭЦ, однако место их расположения предопределяется расположением предприятия. Промышленные электростанции, имеющие разветвленную теплофикационную сеть, отпускающие значительное количество пара производственным потребителям, использующие горючие газы и пар от технологических агрегатов обычно располагаются возможно ближе к производственным потребителям пара и к технологическим установкам, от которых получают горючие газы и пар. Генплан ТЭЦ должен предусматривать возможность расширения электростанции, для чего в створе главного здания и прочих основных сооружений со стороны временного торца не должно быть объектов препятствующих расширению. При сооружении электростанции очередями не должна нарушаться эксплуатация введенной части станции. Следует также предусмотреть удобные транспортные связи основных объектов строительства ТЭЦ с укрупнительными и монтажными площадками, складами оборудования и сборных железобетонных деталей. |