курсовая каменский карьер маркшейдерское дело. курсовик Каменский карьер образ. Курсовой проект по пм Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ выполняется по материалам, собранным в период прохождения производственной (профессиональной) практики

Скачать 1.81 Mb. Скачать 1.81 Mb.

|

|

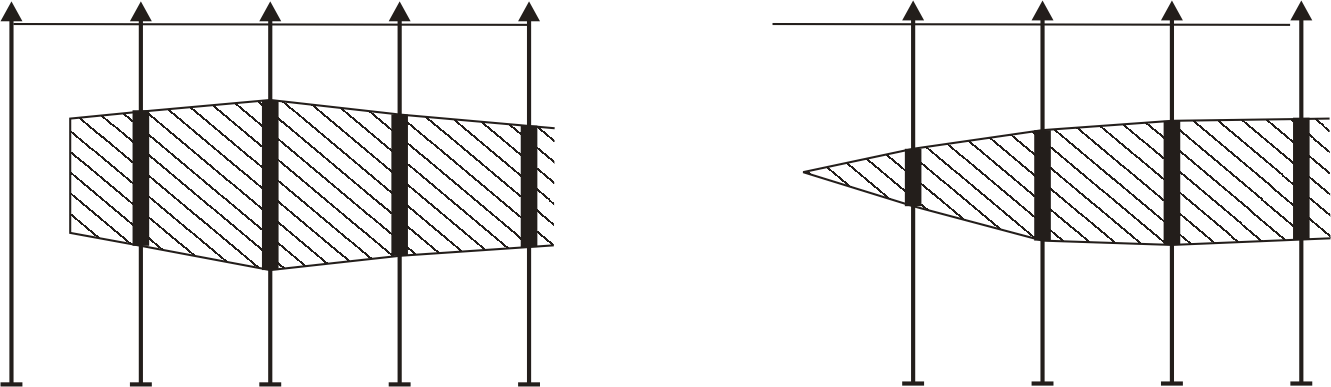

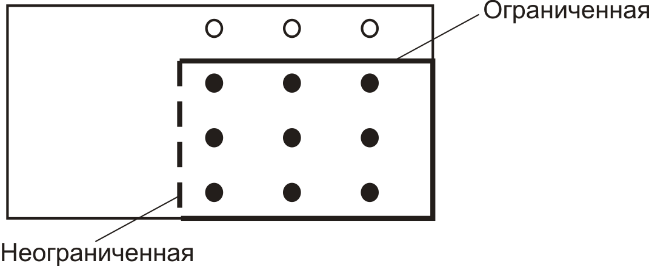

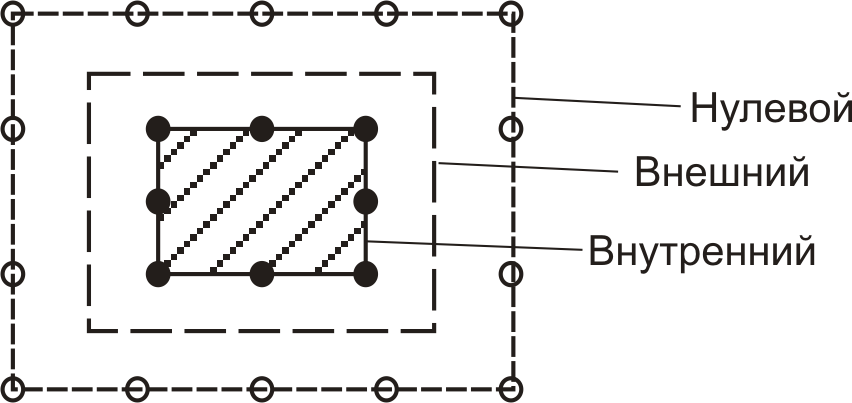

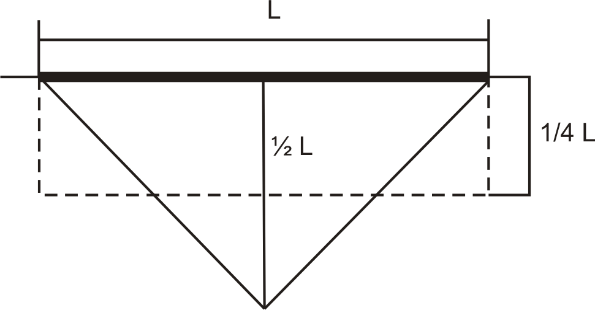

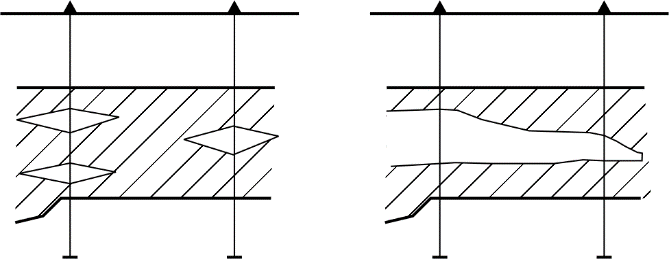

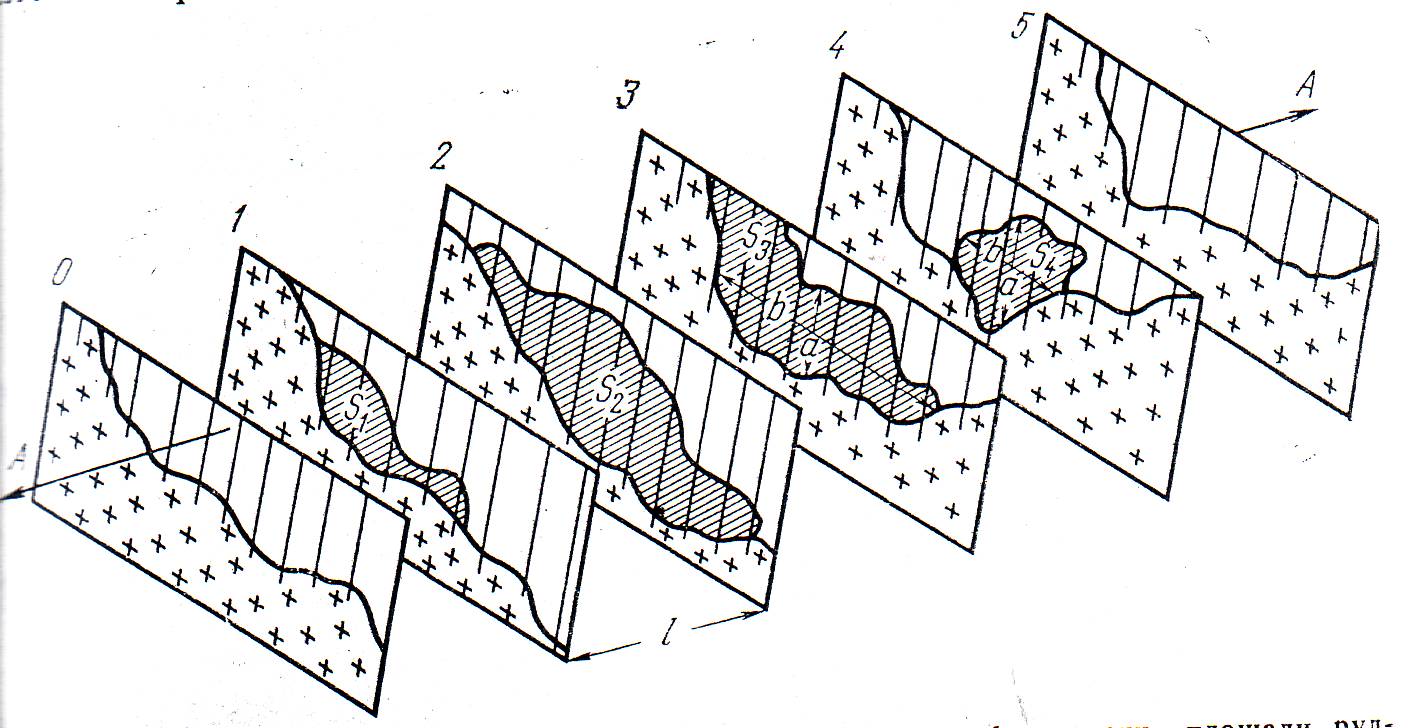

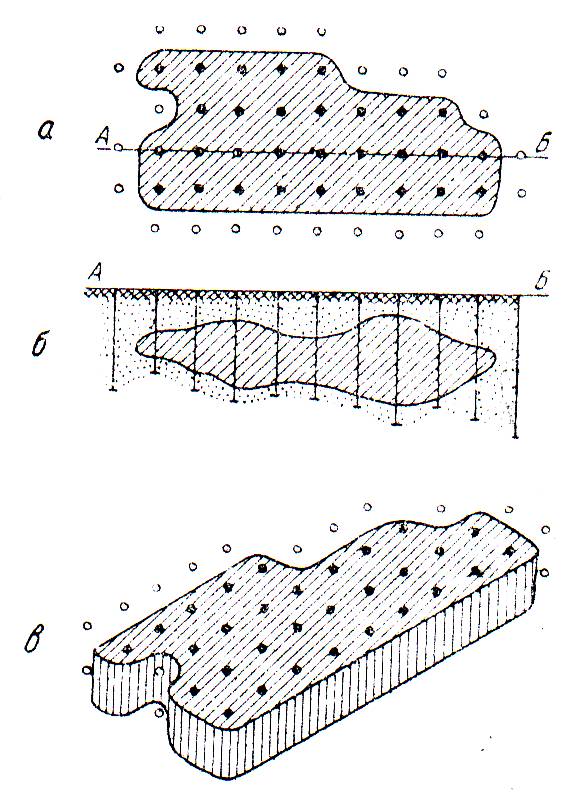

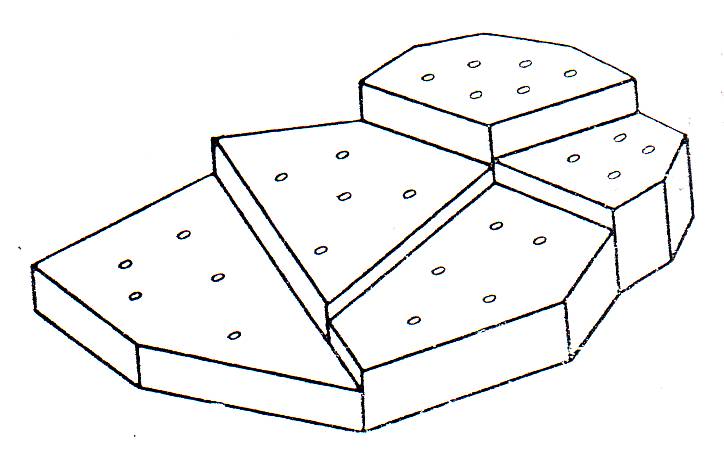

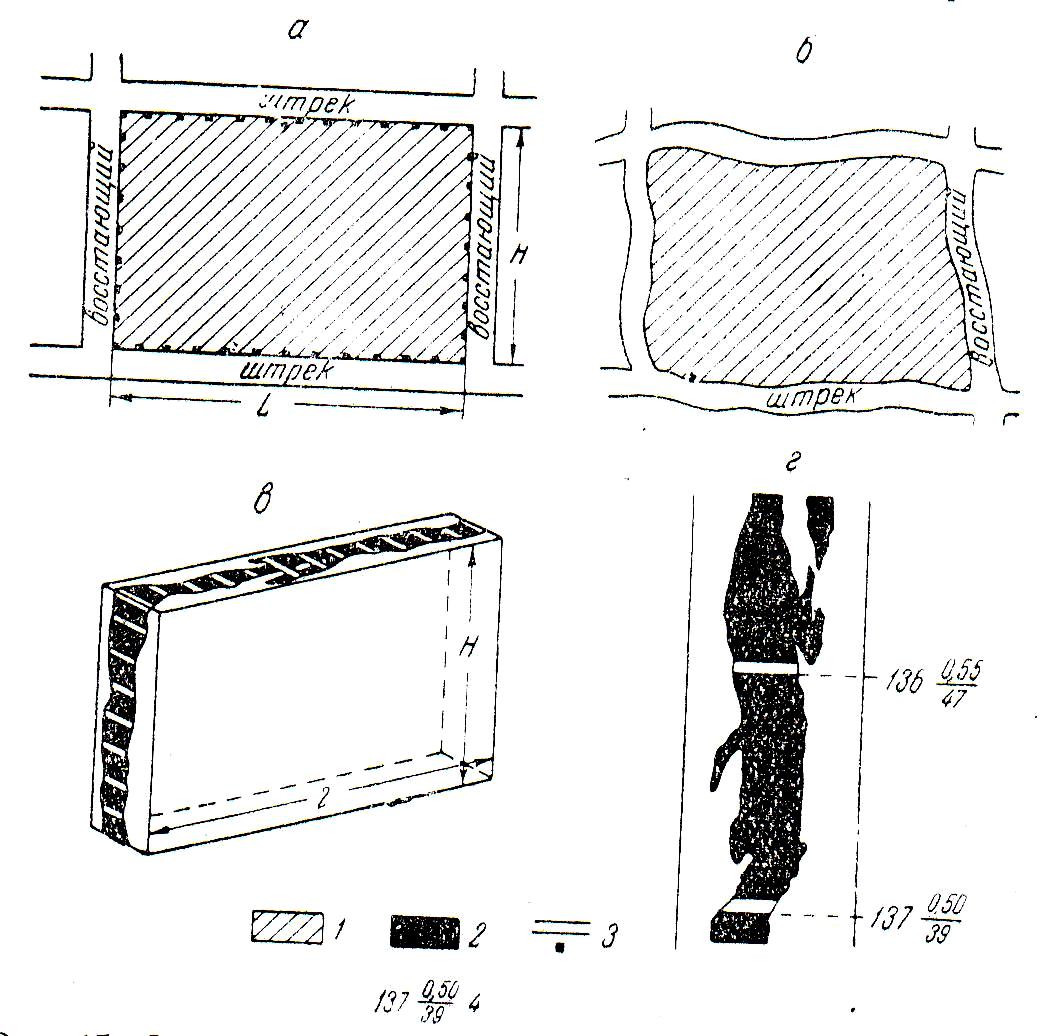

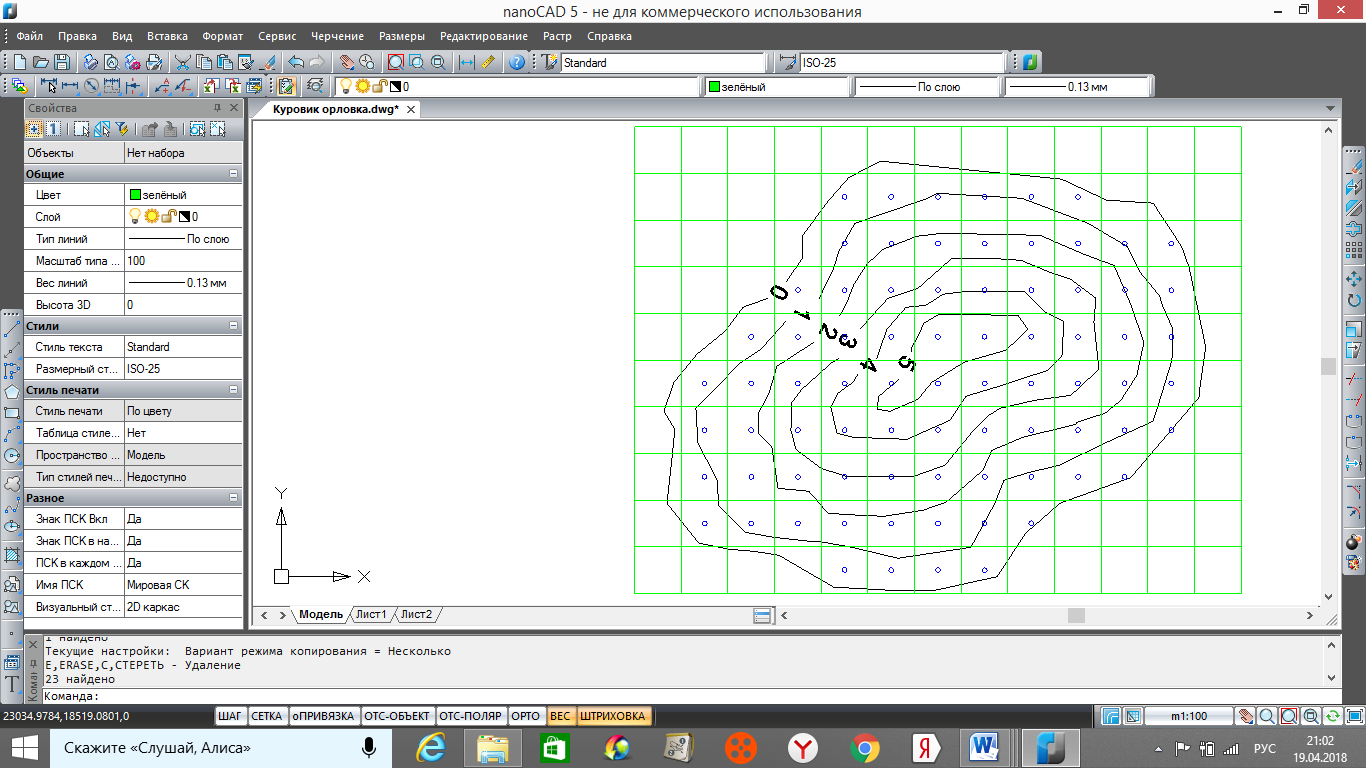

3.2 Определение основных параметров подсчета запасов Материалы, необходимые для подсчета запасов, состоят из текстовой, цифровой и графической частей. К главнейшим материалам подсчета запасов относятся: детальная геологическая карта на топографической основе в масштабе 1:2 000 – 1:50 000; вертикальные геологические разрезы по разведочным линиям; результаты инструментальных съемок всех разведочных выработок и инклинометрических замеров скважин в масштабах 1:500 – 1:10 000; результаты документации и опробования по разведочным и горным выработкам; внешний и внутренний контроль правильности результатов химических анализов; минералогический состав, результаты технологических испытаний на обогащение руды; гипсометрические планы поверхности почвы (кровли) залежи, планы изомощностей, изоглубин, изосодержаний компонентов и др. На исходных графиках с учетом степени разведанности и изученности производят построение контуров участков (блоков) по категориям запасов. По каждому выделенному участку (блоку) подсчитывают запасы. Исходными величинами (параметрами подсчета запасов) для подсчета запасов руды Q и полезного компонента P являются: площадь S, мощность залежи M, объемная масса полезного ископаемого γ и содержание в нем полезных компонентов C. Запасы вычисляются по следующим формулам: V = SМ; (22) Q = S M γ = V γ; (23) Р = k S M γ С = k Q C, (24) где k = 0,01, если С, %; k = 0,001, если С, г/т. Формула (24) при подсчете запасов компонента Р справедлива, когда между мощностью М и содержанием С отсутствует корреляционная (статистическая связь) RMC. Если такая связь имеется, то запасы Р оказываются заниженными. Тогда формула подсчета запасов Р выглядит следующим образом: Рист = Р [1 + RMC VM VC], (25) где VM , VC – коэффициенты вариации мощности и содержания. Площадь залежи S в контуре подсчета запасов определяется любым известным методом. Средняя мощность залежи M вычисляется с учетом размещения точек замера мощности по площади подсчета запасов: при равномерном распределении точек замера мощности  M = ∑ mi ; (26) n где n – количество разведочных данных; mi – численное значение мощности в различных точках, м; Объемную массу полезного ископаемого γ определяют способами пробной вырубки, лабораторным или лабораторно-аналитическим. Среднее содержание полезного компонента в руде С определяют в зависимости от изменчивости мощности залежи mi и равномерности распределения разведочных данных по площади месторождения с учетом результатов определения содержания в точках замера ci по формулам среднего арифметического или среднего взвешенного: при равномерном распределении разведочных данных по площади месторождения и незначительном изменении мощности залежи  C = ∑ ci ; (27) n 3. Метод объемной палетки П.К. Соболевского. Сущность метода заключается в том, что в пределах контура подсчета запасов вся площадь залежи разбивается на элементарные ячейки (рисунок 8). Объем такой ячейки Vi и залежи в целом V будут Vi = s0mi , (28) V = ∑ Vi = s0 ∑ mi , (29) где s0 – площадь элементарной ячейки,м2; mi – мощность залежи в i-й ячейке, м. Практически подсчет запасов объемной палеткой осуществляется следующим способом. На прозрачной бумаге (восковке, кальке) изготовляют сетку квадратов. Чтобы линии квадратной сетки не мешали определению соответствующей высоты mi, сетку не вычерчивают, а наносят лишь точки – центры квадратов сетки. Изображенная на рисунке 8 палетка изготовлена на основе квадратной сетки со стороной в 1 см, т.е. каждая точка палетки эквивалентна площади в 1×1 см2 плана. Палетку набрасывают на план изомощностей в произвольном положении. В пределах контура подсчета производят определение у точек палетки мощностей и их суммирование. Объемную палетку можно использовать при подсчете двумя способами: Первый способ. Наиболее быстро объем можно определить следующим путем. На план набрасывают палетку. Подсчитывают число точек n палетки между двумя смежными изолиниями мощности, умножают его на среднее значение m значений двух смежных изомощностей. Объем залежи будет V = ∑ Vi = s0 ∑ mi n. (30) Если точка попала непосредственно на изолинию мощности, то ее следует принимать со значением 0,5 и относить поровну в обе смежные полосы изолиний мощности. Второй способ. Набросив палетку на план, последовательно определяют значения mi у каждой точки палетки и простым суммированием находят значение ∑ mi , умножая которое на основание палетки s0 в масштабе плана, получают искомый объем. При подсчете запасов полезного ископаемого Q объем залежи V, определенный по формуле (30), умножают на объемный вес γ. При подсчете запасов компонента P предварительно строят в изолиниях план производительности залежи по значениям в каждой скважине произведения мощности залежи на содержание компонента и объемный вес. Далее производят определение значения P аналогично тому, как это описано выше. Способ объемной палетки является достаточно простым и быстрым, как правило, не требует построения вспомогательных графиков и обеспечивает необходимую точность определения запасов залежи полезного ископаемого.  Рисунок 8 Определение объема залежи методом объемной палетки:а – план изомощности залежи с наложенной на него палеткой; б – вертикальныпризматический столбик (на подобные мысленно делится весь объем залежи наложением палетки) 3.3.Оконтуривание месторождений полезных ископаемых Оконтуривание – определение границ промышленного контура месторождения или его части в плане, на разрезах, проекциях. Оно состоит из двух последовательных процедур: 1) по результатам опробования и параметрам кондиций нужно выделить рудные интервалы и определить опорные точки промышленного контура; 2) соединить эти точки линиями, которые образуют контур подсчетного блока. Выбор той или иной проекции определяется условиями залегания и формой тел ПИ. Плитообразные тела при горизонтальном или пологом залегании оконтуриваются на планах или проекциях, на горизонтальную плоскость; при крутом залегании – в проекции на вертикальную плоскость. Изометричные тела, как правило, оконтуриваются на планах и проекциях на горизонтальную плоскость. В порядке убывающей точности различают три способа (метода) оконтуривания: непрерывного прослеживания горными выработками; интерполяции; экстраполяции. Непрерывное прослеживание Непрерывное прослеживание контактов рудных тел с вмещающими породами выполняется с помощью подземных и поверхностных горных выработок. Самый достоверный и самый дорогой способ. Метод (способ) интерполяции Метод интерполяции заключается в проведении контура тела между двумя соседними пересечениями полезного ископаемого В том случае, когда одна из двух выработок пересекает некондиционные руды, то расстояние от некондиционной выработки до точки выклинивания контура определяется по формуле: где Ck, Cн, Cmin - содержание полезного компонента соответственно в кондиционной, некондиционной выработках и минимальное промышленное; L – расстояние между выработками. Метод (способ) экстраполяции Метод экстраполяции заключается в проведении контура тела полезного ископаемого за пределами последней выработки, вскрывшей полезное ископаемое. Различают ограниченную и неограниченную экстраполяцию. Ограниченная экстраполяция – это проведение контура между выработками, одна из которых пересекает полезное ископаемое, а другая – нет (рисунке 9)  Рисунок 9 - Ограниченная и неограниченная экстраполяция на разрезах При экстраполяции положение точки выклинивания определяется либо формальным способом (обычно на половину расстояния между соседними выработками), либо по углу естественного выклинивания тела ПИ. Неограниченная экстраполяция – проведение контура за пределами последней выработки, подсекшей тело полезного ископаемого (рисунке 10) При экстраполяции положение точки выклинивания определяется либо формальным способом (обычно берется половина расстояния между соседними выработками), либо по углу естественного выклинивания тела полезного ископаемого.  Рисунок 10- Ограниченная и неограниченная экстраполяция на плане. При оконтуривании тел полезных ископаемых принято различать нулевой и промышленный контуры. Нулевой контур характеризует полное выклинивание тел полезного ископаемого. Промышленный контур может быть внутренним и внешним. Внутренний контур проводится через крайние выработки, встретившие полезное ископаемое, внешний контур – через точки предполагаемых границ распространения тела полезного ископаемого, т. е. с использованием способа ограниченной экстраполяции (рисунке 11)  Рисунок 11 - Контур тела полезного ископаемого: внутренний, внешний, нулевой При оконтуривании тел полезного ископаемого на глубину (при отсутствии данных бурения) внешний контур зависит от линейных размеров тел полезного ископаемого и проводится в виде прямоугольника или треугольника с высотой, равной соответственно ¼ или ½ его длины (рисунке 12)  Рисунок 12 - Оконтуривание рудного тела на глубину Оконтуривание проводится чаще всего по Cборт или Cmin, реже используют Mmin, Kруд и Kвскр, метропроцент ( При оконтуривании рудных тел нередко среди промышленных руд встречаются участки бедных руд или пустых пород (рисунке 13)  Рисунок 13 - Участки пустых пород в промышленных рудах Когда их количество и размеры невелики, они не нарушают сплошности рудного тела, а их разубоживающее влияние учитывается при расчете среднего содержания (Сср) по рудному телу. Однако при увеличении размеров таких участков их разубоживающее влияние превышает разумные пределы и Сср по рудному телу оказывается ниже Сmin. Отсюда возникает необходимость исключения безрудных участков из контуров промышленных запасов и даже раздельная (селективная) выемка при отработке месторождения. 3.4 Способы подсчетов запасов В литературе описано более 20 способов подсчёта запасов твёрдых полезных ископаемых: вертикальных параллельных сечений, горизонтальных параллельных сечений, непараллельных сечений, линейный, геологических блоков, среднего арифметического, эксплуатационных блоков, многоугольников, треугольников, четырёхугольников, изолиний, изогибс, статистический. Все методы подсчёта запасов можно рассматривать как модификации двух основных: геологических блоков и параллельных разрезов. При использовании метода геологических блоков основной графикой для определения объёмов руды является продольная проекция Р.Т. на вертикальную (для крутопадающих тел) или горизонтальную (для пологопадающих тел) плоскости. При методе параллельных разрезов основной подсчётной графикой являются разрезы на которых нанесены контуры рудных тел. Продольная проекция играет вспомогательную роль и отображает увязку рудных тел между разрезами; на ней замеряют расстояния между параллельными разрезами. Способ разрезов. Для подсчёта запасов используются геологоразведочные разрезы, образующие систему разведочных работ. Контуры запасов отстраиваются в плоскостях геологических разрезов, а границы отдельных подсчётных блоков совпадают с плоскостями разрезов  Рис. 13. Подсчет запасов способом разрезов Запасы подсчитываются раздельно в каждом блоке, а затем суммируются по всей залежи ПИ. Способ разрезов обеспечивает наиболее правдоподобное преобразование объёмов залежей, а совмещение подсчётных и геологических разрезов в одной плоскости способствует полному учёту геологических особенностей месторождения при проведении контуров промышленной минерализации. В зависимости от ориентировки разведочных разрезов различают способы подсчёта запасов: вертикальными и горизонтальными параллельными разрезами. Для вычисления объёмов блоков между разрезами, расположенными друг от друга на расстоянии ( L) в зависимости от форм и соотношения площадей продуктивных залежей S1 и S2 применяют формулы призмы, усеченной пирамиды и др. Площади залежей в контурах промышленной минерализации измеряются непосредственно на разрезах с помощью планиметра или палетки. Способ разрезов позволяет наиболее полно учесть и отразить геологические особенности строения месторождений и залежей полезных ископаемых. Применение этого способа особо эффективно при подсчёте запасов в залежах сложной формы и большой мощности. Наиболее существенный недостаток способов разрезов – ограниченность его применения (только для случаев разведки системами поперечных разведочных разрезов). Данные по разведочным пересечениям, расположенным не в плоскостях поперечных разведочных разрезов не могут быть использованы для вычисления основных подсчётных параметров. В таких случаях разведанные запасы подсчитываются способом блоков. Способ блоков. Применяется для подсчёта запасов залежей П.И. разведанных по неправильной геометрической сети, т.е. тогда когда построить систему поперечных разрезов достаточно сложно либо невозможно. Также данный метод используется для подсчёта запасов маломощных жил. При подсчёте запасов способом блоков, площадь залежи разделяется на отдельные участки блоки. Объём залежи преобразуется в ряд сомкнутых фигур с высокими равными средними мощностями подсчётных блоков. При этом методе точно также крутопадающие залежи проектируются на вертикальную плоскость, а пологопадающие на горизонтальную. Способ среднего арифметического. Залежь приравнивают к равновеликой фигуре-диску с высотой равной средней мощности и периметром соответствующему внешнему контуру. Площадь измеряют планиметром, а среднюю мощность вычисляют по совокупности всех разведочных пересечений.  Рисунок 14. Подсчет запасов способом среднего арифметического а – план рудного тела; б – разрез по линии АБ; в – аксонометрическая проекция преобразованного рудного тела. Способ геологических блоков отличается от способа среднего арифметического тем, что в общем контуре по совокупности геологических признаков выделяется ряд самостоятельных геологических блоков. Подсчёт запасов ведется раздельно по каждому геологическому блоку. Этот способ единственно правильный при неправильной разведочной сети. Обычно применяется при подсчёте запасов складчатых и других сложно построенных залежей. Преобразование тела полезного ископаемого в группу сомкнутых, разновеликих фигур при подсчете запасов по способу геологических блоков.  Рисунок 15. Способ геологических блоков Способ эксплуатационных блоков. Применяется для подсчёта запасов маломощных залежей П.И. разведанных системами продольных разрезов с помощью горных выработок. Под эксплуатационными блоками подразумеваются отдельные участки залежей оконтуренные горными выработками с двух-трех или с четырёх сторон.  Рисунок 16. Схема блока, оконтуренного выработками с четырех сторон. а – проекция блока в плоскости жилы; б – схема блока с неправильными контурами; в – схематическое изображение блока; г – часть плана опробования одной из сторон блока; 1 – площадь подсчетного блока; 2 – рудное тело; 3 – место взятия бороздовых проб; 4 – номер пробы. Графические построения сводятся к составлению продольной проекции залежи. Запасы руды полезного компонента по каждому эксплуатационному блоку определяются как произведение его площади на среднюю вертикальную или горизонтальную мощность и на среднюю объёмную массу полезного ископаемого. Запасы металла определяются – как произведение запасов руды на среднеблочное содержание полезного компонента. 3.5 Подсчет запасов ПИ способом изолиний или объемной палетки П.К. Соболевского Способ объемной палетки является достаточно простым и быстрым, как правило, не требует построения вспомогательных графиков и обеспечивает необходимую точность определения запасов залежи полезного ископаемого. Масштаб 1:2000  Рисунок 17 γ=2,1 т/м3; с=3,5 г/т Rn=m1+m2+m3…..+mn Где Rn-№ ряда скважины, mn-мощность залежи R1=0.2+0.8+1.1+1+0.9+0.2+=4.2 R2=1+2+2.2+2.3+2.2+1.9+1+0.1=12.7 R3=0.3+1.9+2.9+3.9+4+3.9+3.1+2+1.6=23.6 R4=0.5+1.6+2.5+4.1+5.4+5.4+4.9+3.5+2.4+1=31.3 R5=0.8+1.5+2.9+3.9+5+4.9+4.2+3.9+3.1+2.1+0.9=33.2 R6=1.1+1.9+3.1+4.1+4.2+3.9+2.8+2.1+1.9+1.1+0=26.3 R7=0.8+1.6+2.5+3+3+2.8+1.9+0.9+0.5+0.1=17.1 R8=0.5+1.2+1.4+1.8+1.9+1.6+1+0.1=9.5 R9=0.5+0.6+0.6+0.3=2 ∑m=∑Rn ∑m=4.2+12.7+23.6+31.3+33.2+26.3+17.1+9.5+2=160 ∑m/nскв=mср Где ∑m-сумма мощностей залежи, nскв- колличество скважин на участке mср=159.8/77=2.075 S=a·b a=l·20 b=l·20 Где a-длинна, b- ширина S=(13·20)·(10·20)=52000 м2 V=S· mср Где V-объем, V=52000·2.075=107900 м3 Q=V· γ Где Q- запас полезного ископаемого, γ- объемный вес Q=107900·2.1=226590т P=Q·c Где с-содержание компонента P=226590·3.5=793065грамм ЗАКЛЮЧЕНИЕ Целью курсового проекта является разработка маркшейдерских работ на участке месторождения россыпного золота ‹‹Каменские конгломераты››. В маркшейдерской части содержится описание комплекса маркшейдерских работ, применяемых при открытой разработке россыпных месторождений. Содержится описание работ при создании опорных и съемочных геодезических и маркшейдерских сетей, способов съемки подробностей, работ при проведении горно-подготовительных работ, в период разработки россыпи, описаны способы определения объемов добычи на предприятии. В специальной части подробно рассмотрены маркшейдерские работы при проведении технологической автодороги. Содержится описание методики разбивочных работ. Рассмотрены способы выноски основных элементов в натуру электронным тахеометром. Графическая часть представлена на 2 листах: план участка месторождения «Каменские конгломераты», продольный и поперечные профили технологической дороги. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (действующая редакция от 31.12.2014г.). 2. ПБ-07-498-02. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №30 от 13.05.03г. 3. РД-07-603-03. Инструкция по производству маркшейдерских работ. Утверждена постановлением Госгортехнадзора России №73 от 06.06.2003г. 4. РД-07-408-01. Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр. Утверждено постановлением Госгортехнадзора №18 от 22.05.01г. 5. РД-07-604-03. Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом. Утверждено постановлением Госгортехнадзора №74 от 06.06.03г. 6. Букринский В.А. Геометрия недр: учебник для вузов. – М.: Издательство «Горная книга», 2016. – 550с. 7. Попов В.Н., Букринский В.А., Бруевич П.Н. Геодезия и маркшейдерия/ В.Н. Попов, В.А. Букринский, П.Н.Бруевич. - М.: Издательство «Горная книга», Издательство МГГУ, 2016. - 453 с. 8. Попов В.Н., Сученко В.Н., Бойко С.В. Комментарии к инструкции по производству маркшейдерских работ/ В.Н. Попов, В.Н. Сученко, С.В. Бойко.- М.: Издательство «Горная книга», Издательство МГГУ, 2017. - 271с. 9. Попов В.Н., Чекалин С.И. Геодезия/ В.Н. Попов, С.И. Чекалин. – 3-е изд., стер - М.: Издательство «Горная книга», Издательство МГГУ, 2012. - 722с. 10. Зыков Н.В. Единые требования оформления курсового и дипломного проекта (работы): методические указания для студентов очного и заочного обучения технических специальностей – 4-е изд., испр. и доп./ Н.В.Зыков.- Ч.:ЗабГК им. М.И. Агошкова, 2020. - 56с. |