Лабораторная работа. Лабараторная работа №1. Лабораторная работа 1 Определение гранулометрического состава песчаных и глинистых пород

Скачать 0.81 Mb. Скачать 0.81 Mb.

|

|

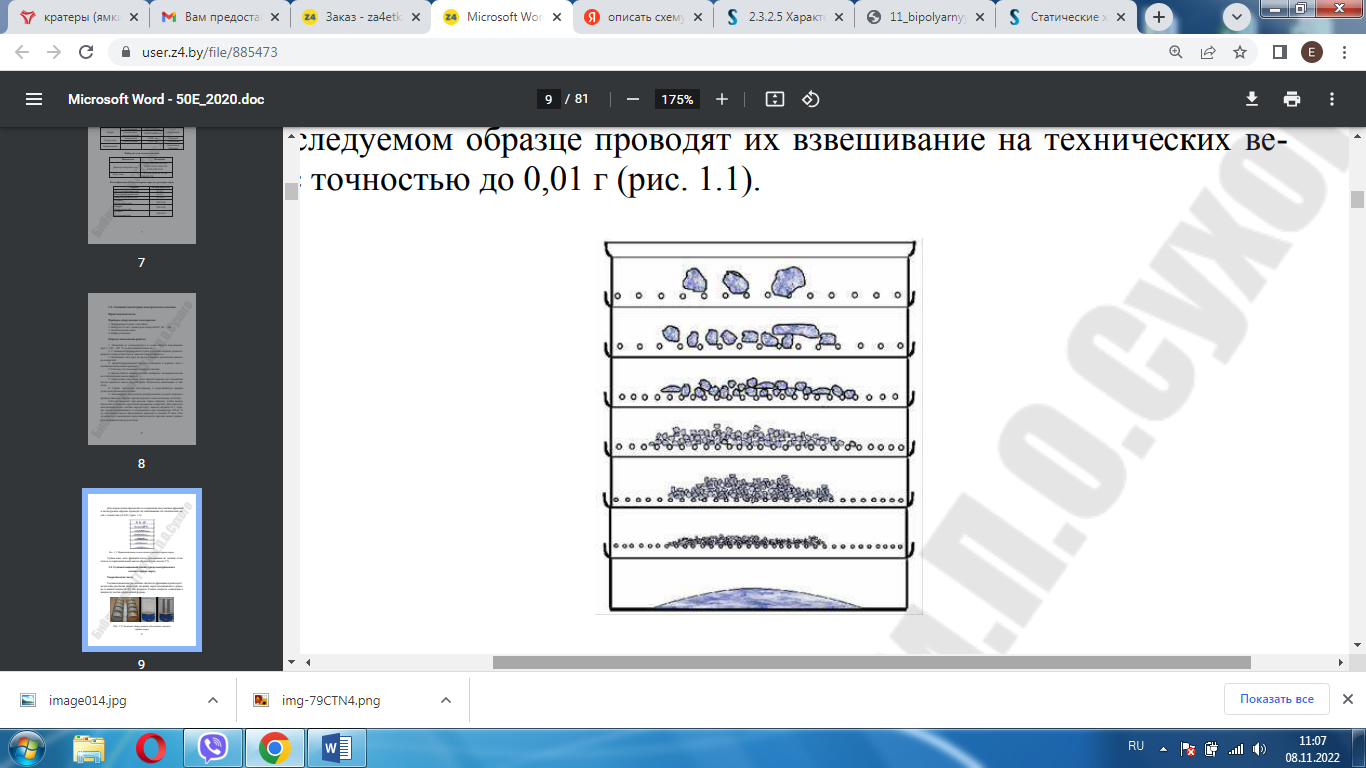

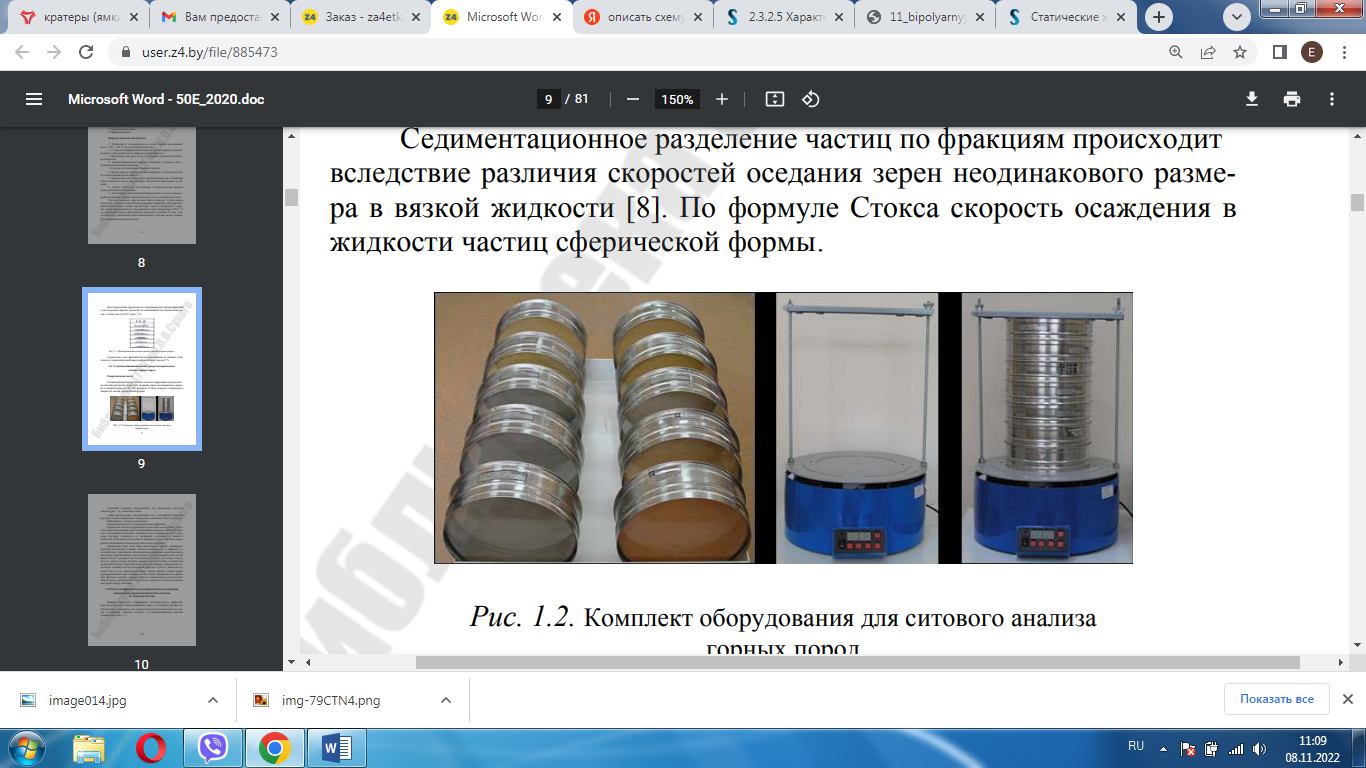

Лабораторная работа № 1 Определение гранулометрического состава песчаных и глинистых пород Цель работы: ознакомиться с гранулометрическим анализом горных пород, как источником информации о структуре и литологии осадочных горных пород. Общие сведения Одной из важных характеристик породы является ее гранулометрический состав. От него зависят многие свойства пористой среды: проницаемость, пористость, удельная поверхность, капиллярные свойства и т.д. По механическому составу можно судить о геологических и палеогеографических условиях отложения пород залежи и поэтому начальным этапом исследований при изучении генезиса осадочных пород должен быть их гранулометрический анализ. Так как размеры частиц песков обусловливают общую величину их поверхности, контактирующей с нефтью, от гранулометрического состава пород зависит количество нефти, которое остается в пласте после окончания его эксплуатации в виде пленок, покрывающих поверхность зерен. Гранулометрический состав песков важно знать в нефтепромысловой практике. Например, на основе механического анализа в процессе эксплуатации нефтяных месторождений подбирают фильтры для забоев нефтяных скважин, предотвращающие поступление песка в скважину. Размер частиц горных пород изменяется от коллоидных частиц до галечника и валунов. Однако исследования показывают, что гранулометрический состав большинства нефтесодержащих пород определяется в основном частицами размерами от 1 до 0,01 мм. Наряду с обычными зернистыми минералами в природе широко распространены глинистые и коллоидно-дисперсные минералы с размерами частиц меньше 0,1 мкм (0,001 мм). Значительное количество их содержится в глинах, песках, лессах и других породах. Гранулометрический состав пород — это процентное содержание в ней групп (фракций) частиц различной крупности по отношению к массе абсолютно-сухой породы. Таким образом, определение гранулометрического состава заключается в разделении породы на фракции (группы частиц, близкие по крупности) и установления их процентного содержания. Размер фракций, слагающих породу, выражают обычно в миллиметрах. Для определения гранулометрического состава пород применяют различные методы, которые можно разделить на две группы: прямые (ситовой, седиментационный, Сабанина, пипеточный и др.) и косвенные (визуальный и ареометрический). Прямые методы позволяют теми или иными способами непосредственно выделять необходимые фракции, взвешивать и определять их процентное содержание в породе, а также использовать выделенные фракции, например, для изучения минерального состава. Косвенные методы не предусматривают разделения породы на фракции. Эти методы основаны на изучении некоторых свойств породы, по изменению которых судят о содержании тех или иных фракций в породе. Ситовой метод – считается основным для анализа песчано-гравелистых пород и позволяет определить содержание фракций диаметром более 0,1 мм. Метод прост при использовании и дает достаточно точные результаты. Ситовый способ гранулометрического анализа. Приборы, оборудование и материалы: 1. Фарфоровая ступка с пестиком. 2. Набор из N сит с диаметром отверстий d1, d2 … dN. 3. Аналитические весы. 4. Виброустановка. Порядок выполнения работы: 1. Отмытый от углеводородов и солей образец высушивают при t = 103 – 105 °С до постоянной массы mс. 2. С помощью фарфоровой ступки и пестика образец дезинтегрируют и определяют массу навески твердой фазы mтв. 3. Размещают сита друг на друге в порядке увеличения диаметра отверстий. 4. Дезинтегрированный образец помещают в верхнее сито с ячейками наибольшего размера. 5. Систему сит помещают в виброустановку. 6. Время работы виброустановки выбирают экспериментально по стабилизации массы навесок. 7. Определяют массовую долю каждой навески как отношение массы навески к массе твердой фазы. Результаты записывают в таблицу. 8. Строят частотную гистограмму и кумулятивную кривую гранулометрического состава. 9. Анализируют полученные распределения и делают выводы о принадлежности образца горной породы к тому или иному литотипу. Сита располагают при рассеве таким образом, чтобы вверху было сито с наиболее крупными размерами отверстий. Для определения механического состава породы берут навеску образца 50 г, хорошо про экстрагированного и высушенного при температуре 105±2 С до постоянной массы. Просеивание проводят в течение 15 мин. Увеличение или уменьшение продолжительности просева может привести к неправильным результатам. Для определения процентного содержания полученных фракций в исследуемом образце проводят их взвешивание на технических весах с точностью до 0,01 г (рис. 1.1).  Рис. 1.1. Принципиальная схема ситового анализа горных пород. Сумма масс всех фракций после просеивания не должна отличаться от первоначальной массы образца более чем на 2 %. Седиментационный анализ гранулометрического состава горных пород Седиментационное разделение частиц по фракциям происходит вследствие различия скоростей оседания зерен неодинакового размера в вязкой жидкости [8]. По формуле Стокса скорость осаждения в жидкости частиц сферической формы.  Рис. 1.2. Комплект оборудования для ситового анализа горных пород Типичный комплект оборудования для проведения ситового анализа (рис. 1.2) включает в себя: · набор проволочных или шелковых сит с размерами отверстий (размер стороны квадратного отверстия) в диапазоне 0,045–0,315 мм; · вибропривод с блоком управления; · лабораторные весы для измерения массы фракций. Разделение частиц по фракциям происходит в следствии, различия скоростей оседания зерен неодинакового размера в вязкой жидкости с постоянной скоростью, которая в свою очередь зависит от размера частицы, плотности ее материала, плотности и вязкости жидкости. В процессе осаждения на приемную чашку частицы непрерывно взвешиваются высокочувствительной системой. Компьютер через блок связи анализирует сигнал, пропорциональный количеству осевших частиц в зависимости от времени и в соответствии с физически обоснованными законами сопротивления и методами аппроксимации рассчитывает гранулометрический состав пробы. Расчет размеров частиц ведется не только по закону Стокса, но и по другим, более точным, законам в соответствии со скоростью осаждения частиц. Чувствительная система прибора, измеряющая количество осевших частиц во времени, работает строго в диапазоне закона Гука, когда микроперемещение чашки приема осадка прямо пропорционально весу осевших частиц. Расчет процентного содержания фракции каждого размера ведется компьютером относительно общей массы данной пробы. Поэтому не требуется точное взвешивание пробы перед анализом. Расчет коэффициента неоднородности и построение зависимости гранулометрического состава от диаметра частиц Задача. Определить коэффициент неоднородности, эффективный диаметр песка нефтесодержащих пород и подобрать размер щелей фильтра, служащего для ограничения поступления песка из пласта в скважину. Данные ситового и седиментационного анализа приведены в табл. 1. 1 Исходные данные: di – диаметр частиц, мм; mi – масса навески, г. Таблица 1.1 – данные седиментационного анализа.

Решение: Средний диаметр частиц фракции  рассчитывается по формуле: рассчитывается по формуле: Суммарная масса навески  рассчитывается по формуле: рассчитывается по формуле: Массовая концентрация фракции  рассчитывается по формуле: рассчитывается по формуле: Суммарная массовая концентрация фракции  рассчитывается по формуле: рассчитывается по формуле: Данные решения запишем в табл. 1.2 с расчетными данными. Таблица 1.2 - расчетные данные

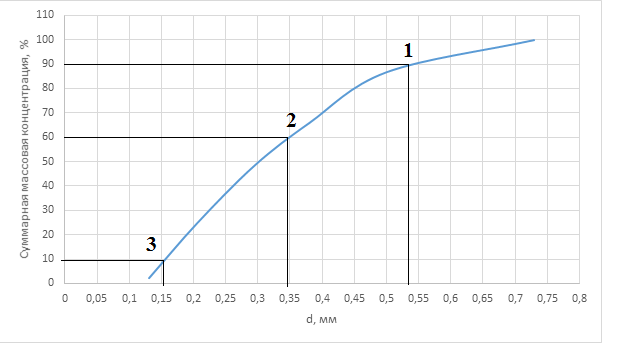

Используя расчетные данные табл. 1.2, строят кривые суммарного состава и распределения зерен песка по размерам. При построении кривой суммарного гранулометрического состава (рис. 1.3) по оси ординат откладывают нарастающие весовые проценты (данные графы 8, табл. 1.2), а по оси абсцисс – логарифмы диаметров частиц (графа 4, табл. 1.2).  Рис. 1.3. Кривая суммарного гранулометрического состава На кривой первого графика (рис. 1.3): 1. Точка 1 (рис. 1.3), соответствующая размеру отверстия сита, на котором задерживается 10 % более крупных фракций, а 90 % более мелких фракций проходит через сито. Перпендикуляр, опущенный из этой точки на ось абсцисс, дает диаметр зерен песка d90, по которому определяется размер щелей фильтра, служащего для ограничения количества песка, поступающего из пласта в скважину. Размеры отверстий различных фильтров и формулы их определения приведены в табл. 1.3. Для данного песка d90 = 0,539. 2. Точка 2 (рис. 1.3), соответствующая 60 % суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, используется для определения неоднородности. Для данного песка d60 = 0,348. 3. Точка 3 (рис.1.3), соответствующая 10 % суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, дает так называемый эффективный диаметр частиц. Для данного песка d10 = 0,152. Отношение d60 / d10 характеризует коэффициент неоднородности песка kн. Для совершенно однородного песка, все зерна которого равны между собой, кривая суммарного состава выражается вертикальной прямой линией, а коэффициент неоднородности песка kн = d60 / d10 = 1. Таблица 1.3 – размер отверстий различных фильтров

Данный песок следует приближенно отнести к однородным, т. к. его коэффициент неоднородности [10]: Кн = d60/d10 (рис. 1.3); Кн = 0,348/0,152=2,289. Следовательно, чем меньше коэффициент неоднородности, тем однородней по размерам будут частицы реальной породы и тем выше ее пористость. При построении второго графика (рис. 1.4) по оси абсцисс откладываю диаметры частиц, а по оси ординат – содержание каждой фракции в исследуемой породе по весу (графы 7 и 3, табл. 1.2).  Рисунок - 1.4 Кривая распределения зерен по размерам Контрольные вопросы: Что такое керн и цель его отбора? Ответ: Керн – цилиндрический монолит горной породы, полученный путем кольцевого разрушения забоя скважин при бурении. Керн используется для: - определения относительного и абсолютного возраста; -выявления строения разреза и состава отложений, характера переслаивания; -выяснения характера границ между отдельными слоями, поверхностей несогласия, стратиграфических перерывов; - выделения реперных горизонтов, позволяющих проводить расчленение разреза и корреляцию отложений; - определения литологических особенностей пород (состава, текстурно- структурных характеристик, вторичных изменений и др.); - выделения интервалов залегания пород-коллекторов и флюидоупоров; - определения петрофизических и фильтрационно-емкостных свойств пород; - выявление газонефтенасыщенных интервалов. Рассказать об этапах доставки керна в лабораторию. Ответ: Подготовка отобранного керна к документированию и дальнейшей транспортировке в лабораторию начинается с его предварительного описания и упаковки на скважине. Упаковка включает маркировку, герметизацию и укладку керна в ящики. Описание керна в геологическом журнале производится после каждого подъема бурового инструмента. Извлеченный керн укладывается в ящики соответствующего образца строго в той последовательности, в которой был вынесен. В случае уменьшения диаметра керна в процессе бурения для сохранения последовательности укладки колонки керн необходимо укрепить в ячейке ящика посредством деревянных клиньев или другим материалом. Начало и конец интервала отбора керна оформляется этикеткой, завернутой в полиэтиленовую пленку или плотную бумагу. В этикетке указывается организация, проводившая бурение, месторождение или площадь, номер скважины, дата отбора, интервал проходки, вынос керна, краткое литологическое описание, фамилия и инициалы ответственного за прием и укладку данного материала. Если в определенном интервале керн не удалось отобрать, то в ящик укладывается этикетка с указанием интервала отсутствия выноса керна. На верхних торцах перегородок, подготовленных для маркировки, отмечаются места вложения этикеток, наносятся стрелки, указывающие направление укладки керна (слева - направо, сверху - вниз), наносятся интервалы отбора керна. После укладки и оформления керна ящик закрывается крышкой и окантовывается мягкой проволокой или металлическими полосами. В настоящее время для лучшей сохранности керна при бурении и подъема на поверхность используются специальные керноприемники со стеклопластиковыми трубами внутри. При подъеме бурового инструмента на поверхность стеклопластиковая труба извлекается из бурового снаряда и пилится на необходимые интервалы. Места срезов используются для предварительной документации поднятого керна. После описания срезов торцы труб закрываются специальными крышками, сами трубы маркируются и укладываются в упаковочные ящики. Рассказать о первоначальных этапах работы с керном на скважине и в лаборатории. Ответ:_Гранулометрический_состав_грунтов_определяют_такими_методами'>Ответ: В процессе подготовки образцов к изучению петрофизических характеристик исследователь должен решить ряд предварительных задач. Первая - герметизация керна на скважине для доставки его в исследовательскую лабораторию. Вторая - правильно выбрать и создать коллекцию. Следующим этапом является составление схемы изучения образцов, в которой должны быть предусмотрены не только петрофизические, но и петрографические, химические и другие исследования, определена частота исследования, предусмотрены образцы на внешний и внутренний контроль и т.д. Герметизация керна позволяет определить прямым методом остаточную водонасыщенность порол (при бурении на промывочной жидкости на безводной основе - РНО) или остаточную нефтенасыщенность (при бурении на глинистом растворе или воде). В настоящее время существует достаточно много способов надежной консервации керна после его извлечения на поверхность: хранение в полиэтиленовых мешочках: герметизация в стальных, алюминиевых или пластмассовых трубах; охлаждение сухим льдом; пластические покрытия; парафинирование с предварительным оборачиванием в марлю и др. Исследования начинаются с отмывки, сушки и насыщения образцов. Изучение кернового материала происходит по следующей схеме: отбор керна на скважине, его макроописание и герметизация, изготовление образцов, исследование (общее, детальное, петрофизическое, петрографическое). Следующий этап работы - изготовление образцов, который включает выпиливание или высверливание образцов правильной геометрической формы (цилиндрики, кубики), кусочков породы для проведения исследований, в которых не требуется правильная форма образцов, либо есть необходимость разрушения образцов. Изготовление образцов может производиться после отмывки керна от углеводородов, либо до этого. В последнем случае изготовленные образцы должны быть в дальнейшем отмыты от углеводородов и солей. Затем с целью изучения фильтрационно-емкостных свойств образцов, получения данных для определения подсчетных параметров и решения других геологических задач, проводят общие исследования керна, которые можно подразделить на детальные, петрофизические и петрографические. Отсюда можно рекомендовать приблизительно следующую последовательность петрофизического изучения кернового материала в лаборатории: Отмывка отобранных кусочков керна и образцов правильной формы от солей и углеводородов. Дезинтегрирование кусочков для определения плотности твердой фазы (10-20 г), если же проводится гранулометрический анализ, то навеска увеличивается до 50 г. Сушка 2-3 кусочков породы (для измерения плотности сухой породы), порошка и образцов правильной формы до постоянной массы. Исследование на порошке (плотность твердой фазы, гранулометрический анализ, можно химический анализ) и на кусочках образца (плотность сухой породы). Исследование на сухих образцах правильной геометрической формы и измерение коэффициента проницаемости и скорости продольных волн. Насыщение образцов правильной формы моделью пластовой воды и последовательное измерение на одних и тех же образцах породы влажности, удельного сопротивления, скорости продольных волн, распределения пор по размерам. 7. Проведение детальных петрофизических исследований. Цель определения гранулометрического состава горной породы. Ответ: Гранулометрический состав характеризует степень дисперсности минеральных частиц, слагающих горную породу. От степени дисперсности минералов зависят многие другие коллекторские свойства пористой среды: пористость, проницаемость, удельная поверхность, остаточная водонасыщенность, нефтенасыщенность, силы, капиллярно удерживающие флюиды в пласте и другие. Такой анализ проводится для решения следующих вопросов: - определения классификации грунтов на определенной территории; - оценки пригодности грунтового состава для применения в качестве насыпных сооружений для земляных плотин, дамб и дорог; - расчета обратных фильтров; - вычисления степени водопроницаемости несвязанных и рыхлых смесей; - выбора наиболее подходящих отверстий для установки фильтров скважин бурового типа; - оценки грунтов для возможности их использования как наполнителя при изготовлении цементно-бетонных смесей и стройматериалов; - вычисления потенциально возможного проседания почвы в фильтрующих плотинах, выемках и котлованах. Какое влияние оказывает гранулометрический состав на свойства горной породы? Ответ: Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства. Меньший диаметр частиц означает большую удельную поверхность, а это, в свою очередь — большие величины ёмкости катионного обмена, водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую порозность. Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие — с водным режимом. Разные фракции обычно представлены различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких — каолинит, монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом органоминеральные соединения. Перечислить методы определения гранулометрического состава горных пород в лабораторных условиях. Ответ: Гранулометрический состав грунтов определяют такими методами: Ситовым Ареометрическим Пипеточным Описать ход работы каждого метода определения гранулометрического состава горной породы. Ответ: Ситовый метод Ситовый метод используется для определения гранулометрического состава крупнообломочных и песчаных грунтов. Размеры большинства зерен в них превышают 0,1 мм. При ситовом методе пробу грунта просеивают через серию сит с диаметром отверстий 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,25 и 0,1 мм. Предварительно образец растирают в ступе, чтобы избавиться от комков и выделить все элементарные частицы. При анализе грунта с частицами от 10 мм до 0,1 мм используют промывку водой. Пробу выкладывают на сито с диаметром ячеек 0,1 мм. Струей промывают ее, пока вода не станет чистой. Затем оставшиеся частицы высушивают и разделяют на фракции. Ареометрический метод Ареометрический метод определения гранулометрического состава используется для грунтов с диаметром частиц менее 0,1 мм. Его суть – в измерении плотности суспензии грунта через определенные промежутки времени с помощью прибора ареометра. Пробу грунта измельчают и просеивают через сита с разным диаметром. Частицы, которые остались на сите 0,1 мм, дополнительно смывают водой. Смешивают пробу весом около 30 г, которая прошла через самое мелкое сито, и разбавляют ее дистиллированной водой (около 200 мл). Добавляют в полученную суспензию 25% раствор аммиака и кипятят смесь 30 минут (пески и супеси) или 1 час (суглинки). Когда проба остынет, к ней добавляют стабилизатор — пирофосфорнокислый натрий (4% или 6,7% раствор). Суспензию взбалтывают и опускают в нее ареометр. Замеры делают с определенными промежутками времени: 1 минута (для частиц с диаметром менее 0,05 мм) 30 минут (для частиц с диаметром более 0,01 мм) 11 часов (для частиц с диаметром более 0,02 мм) Данные замеров фиксируют в специальном журнале. Затем по формуле вычисляют процентное содержание каждой фракции. Для зерен размером до 0,1 мм это делают так же, как при ситовом методе. Для фракций 0,1-0,05, 0,05-0,01, 0,01-0,002 используется формула, в которой учитываются плотность воды, плотность частиц, масса зерен с диаметром менее 0,1 мм и процентное содержание частиц с диаметром более 1 мм. Пипеточный метод При пипеточном методе суспензия из мелких частиц грунта готовится так же, как и при ареометрическом. Измерение объема частиц с разным диаметром делают с помощью специальной пипетки с боковыми отверстиями. Она имеет трехходовой канал, который соединяется с аспиратором и колбой с дистиллированной водой. Перед взятием проб колоба с суспензией взбалтывается на протяжении 1 минуты. Когда частицы осядут в нее опускается пипетка. В верхних слоях концентрируются микрочастицы с диаметром 0,001-0,002 мм. В нижних оседают более крупные зерна. Пипетка опускается на разную глубину, где и проводятся заборы проб: На 7 см в течение 30 с – частицы менее 0,001 и 0,002 мм На 10 см в течение 10-15 с – частицы менее 0,005 и 0,01 мм На 25 см в течение 25 с – частицы менее 0,05 мм После забора проб их высушивают и взвешивают. Затем по формуле высчитывают процентное содержание. Определение эффективного диаметра частиц. Ответ: Точка, на кривой суммарного гранулометрического состава соответствующая 10 % суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, дает так называемый эффективный диаметр частиц. Что такое коэффициент неоднородности? Ответ: Отношение d60 / d10 на кривой суммарного гранулометрического состава характеризует коэффициент неоднородности песка kн. Для совершенно однородного песка, все зерна которого равны между собой, кривая суммарного состава выражается вертикальной прямой линией, а коэффициент неоднородности песка kн = d60 / d10 = 1. Зависимость пористости от коэффициента неоднородности. Чем большая неоднородность состав, тем более пористые горные породы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||