Практикум. Лабораторная работа 1. Расчет гидравлического режима совместной работы участка нефтепровода и нефтеперекачивающей станции 2

Скачать 2.33 Mb. Скачать 2.33 Mb.

|

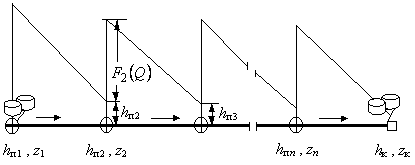

Лабораторная работа №3. «Расчет гидравлического режима работы участка нефтепровода с промежуточными нефтеперекачивающими станциями»Теоретическое введениеБольшинство нефтепроводов имеют промежуточные нефтеперекачивающие станции. Примерно там, где потери напора, связанные с преодолением сил вязкого трения слоев нефти друг о друга, становятся равными напору, создаваемому предыдущей нефтеперекачивающей станцией, устанавливается следующая нефтеперекачивающая станция. При этом возможны две основные схемы перекачки: перекачка по схеме «из насоса в насос»; перекачка «с подключенными резервуарами». При перекачке по схеме «из насоса – в насос» конец предыдущего перегона между станциями является сечением всасывания следующей перекачивающей станции. При такой схеме перегоны нефтепровода между последовательно расположенными перекачивающими станциями оказываются в гидравлическом отношении жестко связанными друг с другом. Всякое изменение в режиме работы одного перегона сказывается на режиме работы всего нефтепровода. При перекачке по схеме «с подключенными резервуарами» предусматривается прием нефти с предыдущего перегона в резервуары промежуточной станции, и только затем закачка полученной нефти из резервуаров в нефтепровод следующего перегона. При такой схеме перегоны трубопровода между последовательно расположенными нефтеперекачивающими станциями являются в гидравлическом отношении независимыми (или почти независимыми) друг от друга. На предыдущем перегоне может произойти авария, а последующие перегоны будут работать за счет запасов нефти в резервуарах парков промежуточных станций. Как правило, на нефтепроводах эти схемы чередуются друг с другом: несколько участков, работающих по схеме «из насоса – в насос», объединяются в один эксплуатационный участок, а эксплуатационные участки соединяются друг с другом через «подключенные резервуары». Это позволяет сочетать достоинства перекачки по схеме «из насоса - в насос» (простоту и удобство эксплуатации) с преимуществами перекачки через подключенные резервуары (гидравлическая независимость работы, более высокая степень надежности). На рис.14 показана схема нефтепровода с промежуточными перекачивающими станциями, работающими по схеме «из насоса – в насос».  Рис.14. Схема нефтепровода с промежуточными станциями, работающими по схеме «из насоса - в насос» Для такого нефтепровода в случае отсутствия сбросов и подкачек нефти имеют место уравнения баланса напоров на каждом участке [6]:  (3.1) (3.1)Здесь Совокупность уравнений (3.1) представляет собой систему Из системы уравнений (3.1), сложив их почленно, можно извлечь одно важное следствие: называемое уравнением баланса напора всего трубопровода. Из уравнения (3.2) можно найти производительность  (3.3) (3.3)Аналогично, сложив первые  (3.4) (3.4)Для работы нефтепровода абсолютно необходимо, чтобы найденные параметры удовлетворяли двум следующим ограничениям. Во-первых, все подпоры Во-вторых, давления Иными словами, необходимо, чтобы решения системы уравнений (3.1) удовлетворяли следующим ограничениям: При этом давления и в других сечениях нефтепровода (особенно в низинах его профиля) не должны превышать величин Таким образом, годится не всякое решение уравнения (3.2), а только такое, для которого выполняются неравенства (3.5). Требования (3.5), называемые условиями согласования, накладывают весьма жесткие ограничения на проектные решения и эксплуатационные режимы работы нефтепровода. |