№4 ЛР по термодинамике. Лабораторная работа 4 определение коэффициента теплопроводности сыпучих материалов методом трубы

Скачать 149.5 Kb. Скачать 149.5 Kb.

|

|

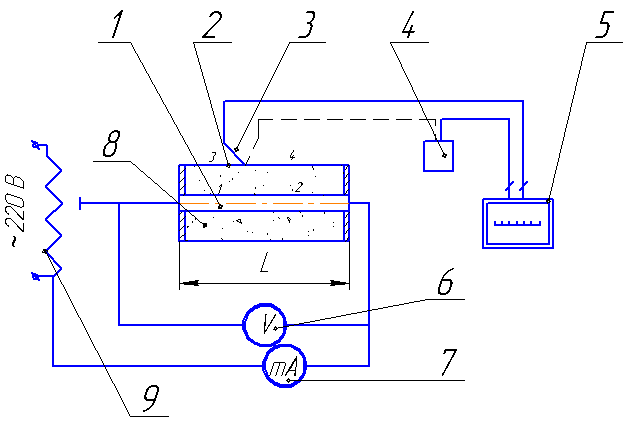

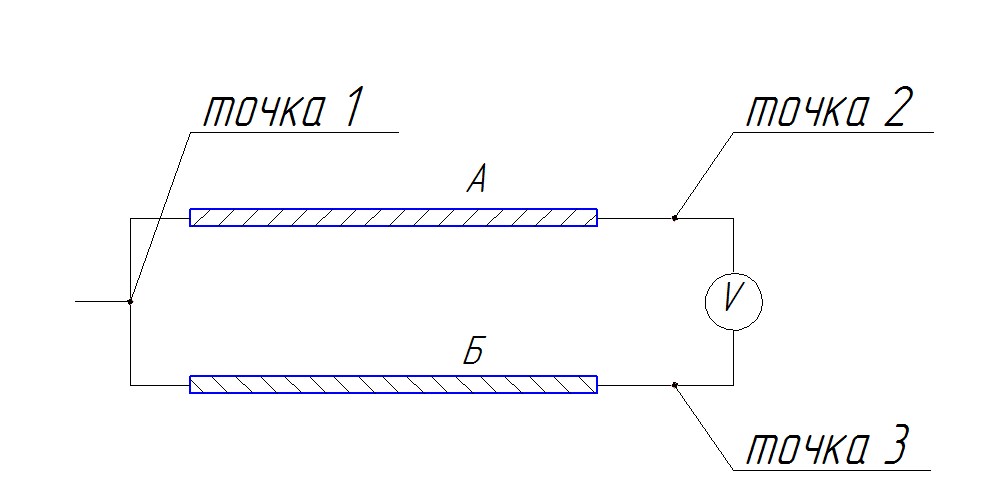

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТРУБЫ Цель работы: закрепление знаний по разделу «стационарная теплопроводность», получение навыков опытного определения теплопроводности материалов. Задание: определить из опыта коэффициент теплопроводности песка. Теоретические основы: Теплота (количество теплоты) − мера энергии, переходящей от одного тела к другому в процессе теплопередачи. В системе СИ единицей измерения теплоты является джоуль [Дж]. Различают три способа переноса теплоты: теплопроводность, конвекция и излучение. Теплопроводность − процесс распространения теплоты посредством передачи кинетической энергии от более нагретых молекул к менее нагретым. В чистом виде теплопроводность имеет место в твердых телах и в не подвижных слоях жидкости и газа. Конвекция −процесс распространения теплоты за счёт движения макроскопических объёмов жидкости или газа. Конвекция бывает: естественной – когда воздух находящийся вблизи батареи нагревается, его плотность уменьшается, и он вытесняется вверх, более тяжёлым и холодным воздухом. Вынужденная конвекция – когда теплые воздушные массы перемещаются под внешним воздействием (например, работает вентилятор). Излучение − процесс передачи теплоты за счет распространения в пространстве электромагнитных волн в определенном диапазоне частот. Излучением обладают все тела, температура которых выше температуры абсолютного нуля. Каждое твердое тело имеет различную способность к теплопроводности. Чем ниже плотность твердого тела, тем ниже теплопроводность материала. Объясняется это следующим: в качестве двух тел возьмём бетон, имеющий плотность 2000 кг/м3 и пенопласт, имеющий плотность 100 кг/м3. Молекулы пенопласта расположены на большем расстоянии друг от друга, чем молекулы бетона. Следовательно, молекулы пенопласта имеют меньшую возможность взаимодействия между собой. Поскольку интенсивность теплопроводности в основном обусловлена именно взаимодействием молекул, отсюда получается, что по причине слабого взаимодействия молекул пенопласта между собой, в целом твёрдое тело пенопласт, имеет низкую теплопроводность. Бетон, обладает высоким значением теплопроводности. На основе этих теоретических рассуждений, все теплоизоляционные материалы имеют низкую плотность и высокую пористость материала. Основное уравнение, описывающее явление переноса теплоты – это уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности, отражает свойство вещества проводить тепловую энергию. Чем больше значение коэффициента теплопроводности материала, тем лучше он проводит тепло. Знак «минус» в уравнении (1) обусловлен тем, что направление теплового потока и направление градиента температурыпротивоположны, т.е. теплота всегда распространяется в направлении уменьшения температуры. Схема опытной установки:  Рис.1 Схема опытной установки 1 – электрический нагреватель; 2 – наружная стальная труба; 3 – термопара; 4 – компенсационная коробка; 5 – милливольтметр; 6 – вольтметр; 7 – миллиамперметр; 8 – песок; 9 – автотрансформатор; 1,2,3,4 –точки измерения температур. Принцип работы опытной установки: В данной лабораторной работе моделируется процесс теплопроводности между двумя стенками. В качестве первой (внешней) стенки, принимается поверхность стальной цилиндрической трубы (2) диаметром d1= 65 [мм] и длиной 680 [мм]. В качестве второй стенки (внутренней) принимается нагреватель (1), который имеет диаметр d2= 16 [мм]. Пространство между поверхностью стальной трубы (2) и нагревателем (1) заполнено песком. В данной установке принимается допущение: теплота, выделяемая нагревателем (1), распространяется только вверх, т.е. перпендикулярно расположению самого нагревателя. Тепло выделяемое нагревателем воспринимает на себя песок, который проводит тепловую энергию через всю свою толщину и передаёт эту энергию на поверхность стальной трубы (2). На поверхности стальной трубы (2) располагаются термопары. Термопара – устройство, применяемое для измерения температуры. Упрощённо, (см. рис. 2) термопара – это два проводника «А» и «Б» выполненных из разных материалов и спаянных в одной точке «1», называемой «горячий спай». Горячий спай помещается в среду, температуру которой необходимо измерить. Точки «2» и «3» проводников называют «холодный спай». Компенсационная коробка (4), измеряет температуру холодного спая термопары. По причине разности температур между горячим спаем (точка 1) и холодным спаем (точки 2) проводника «А» и разности температур между горячим спаем (точка 1) и холодным спаем (точки 3) проводника «Б» и в обоих проводниках возникает термоэлектрический ток. Подключив точки «2» и «3» холодного спая обоих проводников к милливольтметру, можно определить разность потенциалов между двумя проводниками. По величине разности потенциалов, определяется температура горячего спая двух проводников. Если проводники были бы выполнены из одного материала, то разность потенциалов между ними была бы равна нулю.  Рис. 2 Упрощённое изображение термопары Принцип работы термопары основан на эффекте Зеебека (Томас Иоганн Зеебек – немецкий физик), формулировка этого эффекта звучит следующим образом: «возникновение электрического тока в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников, возможно при наличии градиента температур между спаями этих проводников». С физической точки зрения, этот эффект можно объяснить следующим образом. Внутри проводника имеется большое количество свободных электронов, которые не равномерно распределены по длине проводника. В точке «1» горячего спая имеется большее количество тепловой энергии, чем в точках «2» и «3» холодного спаев. Эта внешняя энергия оказывает воздействие на свободные электроны, сообщая им кинетическую энергию. Далее электроны начинают двигаться в направлении от точки горячего спая к точкам холодного спаев. Упорядоченное движение электронов – это и есть электрический ток. Таким образом, происходит преобразование тепловой энергии в электрическую энергию. Обработка результатов опыта: Все расчётные значения округляйте до тысячных, чтобы коэффициент теплопроводности получился более точным.

7. Вывод о лабораторной работе Погрешность  Таблица наблюдений для группы ТСН 162/1

Таблица наблюдений для группы ТСН 162/2

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||