Лабораторная работа 6 Определение вязкости жидкого топлива

Скачать 52.2 Kb. Скачать 52.2 Kb.

|

|

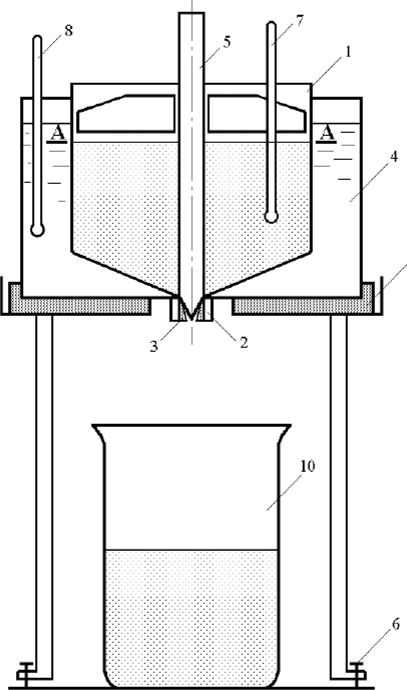

Лаб. 6,7 Изучить и ответить на вопросы Лабораторная работа №6 Определение вязкости жидкого топлива. Цель работы: экспериментальное определение вязкости жидкого топлива при помощи вискозиметра Энглера. Рассчитать кинематическую и динамическую вязкость исследуемого топлива. Вязкость – свойство сопротивления между слоями жидкости, возникающее при движении жидкости под воздействием внешних сил. При движении реальной жидкости между ее отдельными слоями возникают внутренние силы, величина которых зависит от вида жидкости и характера распределения скоростей между слоями. Существует динамическая и кинематическая вязкость. Динамическая вязкость в международной системе СИ измеряется в [Па*с] (Паскаль в секунду). С физической точки зрения эта величина показывает изменение потерь давления в единицу времени. В системе СГС (сантиметр - грамм - секунда) она измеряется в пуазах (1 Па*с = 10 пуаз). Если F – площадь поверхности слоя, м2; dw/dn – градиент скорости; µ - коэффициент динамической вязкости, то сила трения определится по закону Ньютона: Ртр = µF dw/dn, или перепишем это как напряжение сдвига: Ртр/F = µ dw/dn Динамическая вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу ее слоев относительно друг друга. Вязкость жидкостей зависит от температуры и давления. C увеличением температуры вязкость капельных жидкостей уменьшается. В капельных жидкостях силы молекулярного сцепления уменьшаются с увеличением температуры. Кинематическая вязкость измеряется в м2/с (в системе СИ) и в стоксах (чаще в сантистоксах). 1 сСт = 1 мм2/с. Название «кинематический» этот коэффициент получил в связи с тем, что в его размерность входят единицы измерения только кинематических параметров и не входят единицы силы. Кинематический коэффициент вязкости ν: ν = μ /ρ, (21) где μ – динамическая вязкость; ρ – плотность жидкости. Описание лабораторной установки На практике вязкость жидкостей определяется вискозиметрами. Наибольшее распространение получил вискозиметр Энглера, который позволяет определять вязкость путем измерения времени истечения 200 мл жидкости из вискозиметра определенной температуры при сравнении со временем истекания из вискозиметра такого же количества дистиллированной воды при 20 ºС (постоянная вискозиметра). В процессе измерений тестируемая жидкость должна вытекать непрерывной струей. Вискозиметр Энглера (ВУ-М-ПХП) предназначен для измерения условной вязкости нефтепродуктов при сравнении времени истечения жидкости определенной температуры и объема со временем истечения дистиллированной воды при +20 ºС. Вязкость определяется в градусах Энглера. Он состоит из двух концентрично расположенных латунных резервуаров 1 и 2 (рис.7.). Внутренний резервуар 1 имеет сферическое дно, в центре которого в отверстие вставлен калиброванный конический металлический насадок, через который вытекает исследуемая жидкость. Вискозиметр Энглера (рис. 3.1) представляет собой цилиндрический сосуд (1) диаметром 106 мм с встроенной в сферическое дно короткой трубкой (2). В трубку (2) вставлена коническая втулка (3) длиной 20 мм, внутренним диаметром вверху 2,9 мм, внизу 2,8 мм. Цилиндрический сосуд (1) помещен в водяную ванну (4).Через отверстие втулки (3) вытекает испытуемая жидкость. Отверстие до начала испытаний закрывается деревянным запорным стержнем (5) и испытуемая жидкость наливается в цилиндрический резервуар (1) до верха штифтиков на уровне А-А. Свободная поверхность уровня испытуемой жидкости должна строго совпадать с плоскостью, проходящей через острие штифтиков, что достигается при помощи установочных винтов (6), имеющихся на двух ножках вискозиметра. Температура жидкости измеряется двумя термометрами: погруженным в испытуемую жидкость (7) и водяную ванну (8). С помощью нагревательного устройства (9) температура испытуемой жидкости доводится до требуемых значений.  Рис.7. Схема вискозиметра Энглера: 1 - цилиндрический сосуд; 2 - трубка; 3 - коническая втулка; 4 - водяная баня; 5 - запорный стержень; 6 - установочные винты. 7, 8 - термометры; 9 - нагревательное устройство; 10 - мерный сосуд 1– резервуар для продукта; 2 – термостат; 3 – термометр для продукта; 4 – термометр для термостата; 5 – стержень; 6 – мешалка; 7 – мерная колба. . Длина насадка 20 мм, диаметр в верхней части 2,9 мм, в нижней – 2,8 мм. Отверстие насадка закрывается заостренным на конце стержнем 5, в средней части которого имеется пружинка, позволяющая удерживать его в приподнятом положении. На внутренней поверхности резервуара 1 расположены три крючка, которые показывают, до какого уровня следует наливать жидкость. Внешний резервуар 2 выполняет роль термостата. Пространство между резервуарами 1 и 2 заполняется водой, которая подогревается электронагревателем. В резервуаре 2 на специальном кронштейне закреплена мешалка 6 для перемешивания воды втермостате, что способствует равномерному подогреву исследуемой жидкости до требуемой температуры. Для снижения тепловых потерь внутренний резервуар 1 закрывается пустотелой крышкой, в которую вставляется стержень 5 и термометр 4. Под насадком устанавливается специальная стеклянная колба 7 с двумя нанесенными на ней кольцевыми рисками. Нижняя риска соответствует емкости колбы 100 см3, а верхняя – 200 см3. Порядок выполнения работы Перед началом испытания каждой пробы нефтепродукта внутренний резервуар вискозиметра и его сточную трубку тщательно промывают чистым растворителем и просушивают воздухом (вытирать внутренний резервуар нельзя, допускается снимать оставшиеся капли фильтровальной бумагой, все края которой ровно обрезаны). При повторном определении условной вязкости той же пробы нефтепродукта промывку вискозиметра не производят. При определении условной вязкости испытуемого нефтепродукта при заданной температуре в термостат вискозиметра наливают воду (при определении вязкости до 80 °С), масло или глицерин (при определении вязкости при 50-100 °С) и нагревают до температуры несколько выше заданной температуры определения. Сточное отверстие вискозиметра закрывают плотно стержнем (при закрывании сильно нажимать на стержень нельзя, так как это ведет к его быстрому изнашиванию) и наполняют внутренний резервуар испытуемым нефтепродуктом до риски или другого указателя уровня. Необходимо следить за тем, чтобы при этом не образовались пузырьки воздуха. Уровень налитого нефтепродукта должен быть немного выше риски или другого указателя уровня. Отрегулировать уровень жидкости тремя регулировочными винтами вертикальности, воткнув большую пробку в трубку истечения далее закрыть внутренний резервуар крышкой. Залить во внешний резервуар термостатирующую жидкость, установить температуру в наружном резервуаре на нужное значение с помощью терморегулятора. После того, как температура будет точно равняться нужной величине, быстро вынуть пробку и одновременно с этим включить секундомер. Колбу необходимо установить таким образом, чтобы жидкость стекала по ее стенкам, не образуя при этом пены. Когда объем жидкости в приемной колбе точно достигнет значения 200 мл (не считая пузырьков), выключить секундомер. Повторить измерения два раза, взять среднее значение. В такой же последовательности определяется водное число tв, т.е. время истечения 200 см3 дистиллированной воды при температуре 20°C. Водное число для каждого вискозиметра является постоянным и указывается заводом-изготовителем. Условную вязкость испытуемого нефтепродукта при исследуемой температуре в условных градусах вычисляют по формуле: оВУ = τ1 /τ20, (22) где τ1 - время истечения из вискозиметра 200 см испытуемого нефтепродукта при температуре испытания, с; τ20- водное число вискозиметра, с. За результат испытания принимают среднеарифметическое двух последовательных определений. Результат записывают с точностью до 0,1 условного градуса. Переход от вязкости в условных градусах (градусах Энглер) к кинематической вязкости производится по эмпирический формуле Уббелоде: ν = 0,0731 оВУ - 0,0631/ оВУ, см2/с (23) Кинематическая вязкость измеряется в м2/c: 1 м2/c = 1 · 104 см2/c = 1 · 104 Cт (Стокс) . Динамическая вязкость измеряется в Па·с [СИ]: 1 Па·с = 0,102 кгс·с/м2 = 10 П (Пуаз) . Результаты измерений и расчетов сводятся в таблицу 8. Таблица 8

Контрольные вопросы к защите лабораторной работы. 1.От чего зависит величина силы трения при движении жидкости? 2.Что называется вязкостью жидкости? 3.Какие коэффициенты вязкости вы знаете, как они определяются? 4.Как изменяется вязкость жидкостей с изменением температуры и давления? 5.Чем объясняется наличие вязкости в жидкостях? Лабораторная работа №7 Определение температуры вспышки в открытом тигле (ГОСТ 4333-2014) Цель работы - экспериментальное определение температуры вспышки в открытом тигле для горючих нефтепродуктов ( дизельного топлива и мазута). Краткие теоретические сведения Температурой вспышки считается такая температура, при которой пары мазута над поверхностью жидкой фазы кратковременно воспламеняются при поднесении источника огня. Температурой воспламенения считается такая температура паров в смеси с воздухом, при которой после вспышки продолжается устойчивое горение не менее 5 с. Эта температура обычно на 15…20°С выше, чем при вспышке. Мазут, сжигаемый в топках котлов, имеет температуру вспышки 135…245°С. Во избежание пожара температура подогрева мазута в открытых системах всегда должна быть ниже температуры вспышки, причем недогрев должен составлять не менее 10°С. Закрытая система подогрева - в теплообменниках под давлением - допускает подогрев мазута выше температуры вспышки. Температуру вспышки измеряют в приборах закрытого и открытого типов. Метод открытого тигля моделирует возгорание жидкости в открытых сосудах или при случайном разливе и применяется для нефтепродуктов с низким давлением насыщенных паров, обычно для минеральных масел и остаточных нефтепродуктов. Величина температуры вспышки одного и того же продукта в аппаратах открытого типа всегда несколько выше, чем в аппаратах закрытого типа. Это объясняется тем, что в последних испарение продукта происходит в сосуде и давление паров, необходимое для создания воспламеняющейся при поднесении пламени смеси продукта с воздухом, достигается значительно раньше, чем в приборах открытого типа. В приборах открытого типа образующиеся пары имеют возможность свободно диффундировать в воздух, где значительная часть их рассеивается. Подобная разность вспышек возрастает по мере увеличения вязкости продуктов. В случае тяжелых нефтепродуктов эта разница в величине температуры вспышки может доходить до 500 С, в случае маловязких масел она составляет от 3 до 80 С. Методика определения Сущность метода заключается в определении температуры, при которой пары нефтепродукта, нагреваемого в установленных стандартом условиях, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Описание лабораторной установки Аппараты для определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле типов ТВО (ТВ-2) Аппарат устанавливают на горизонтальном столе в таком месте, где нет заметного движения воздуха и вспышка хорошо видна. Для защиты от движения воздуха аппарат с трех сторон окружают экраном или щитом. Перед проведением каждого испытания аппарат охлаждают. Перед каждым испытанием тигель промывают растворителем. Углеродистые отложения удаляют металлической щеткой. Затем тигель промывают холодной дистиллированной водой и высушивают на открытом пламени или горячей электроплитке. Тигель охлаждают до температуры не менее чем на 56 °С ниже предполагаемой температуры вспышки и помещают его в аппарат. В тигель помещают термометр в строго вертикальном положении так, чтобы нижний конец термометра находился на расстоянии 6 мм от дна тигля и на равном расстоянии от центра и от стенок тигля Рис.8. Схема аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда1 - термометр; 2 - горелка; 3 - открытый тигель; 4 - металлический держатель приспособления для подачи пламени; 5 - нагревательная пластина; 6 - подача газа Порядок выполнения работы Тигель заполняют нефтепродуктом так, чтобы верхний мениск точно совпадал с меткой. При наполнении тигля выше метки избыток нефтепродукта удаляют пипеткой или другим соответствующим приспособлением. Удаляют пузырьки воздуха с поверхности пробы. Не допускается смачивание стенок тигля выше уровня жидкости. Тигель с пробой нагревают при помощи электрообогрева сначала со скоростью 14-17 °С в минуту. Когда температура пробы будет приблизительно на 56 °С ниже предполагаемой температуры вспышки, скорость подогрева регулируют так, чтобы последние 28 °С перед температурой вспышки нефтепродукт нагревался со скоростью 5-6 °С в минуту. Зажигают пламя зажигательного устройства и регулируют его таким образом, чтобы размер диаметра пламени был примерно 4 мм. Его сравнивают с лекалом (шариком-шаблоном), вмонтированным в аппарат. Начиная с температуры не менее чем на 28 °С ниже температуры вспышки, каждый раз применяют зажигательное устройство при повышении температуры пробы на 2 °С. Пламя зажигательного устройства перемещают в горизонтальном направлении, не останавливаясь над краем тигля, и проводят им над центром тигля в одном направлении в течение 1с. При последующем повышении температуры перемещают пламя зажигания в обратном направлении. За температуру вспышки принимают температуру, показываемую термометром при появлении первого синего пламени над частью или над всей поверхностью испытуемого нефтепродукта. Для определения температуры воспламенения продолжают нагрев пробы со скоростью 5-6 °С в минуту и повторяют испытание пламенем зажигательного приспособления через каждые 2 °С подъема температуры нефтепродукта. За температуру воспламенения принимают температуру, показываемую термометром в тот момент, в который испытуемый нефтепродукт при поднесении к нему пламени зажигательного приспособления загорается и продолжает гореть не менее 5 с. За результат определения принимают среднее арифметическое двух последовательных определений. Вычисляют температуру вспышки с поправкой на барометрическое давление. Прибавляют поправку на барометрическое давление, если оно ниже 95,1 кПа (715 мм.рт.ст.) в соответствии со следующими данными: Барометрическое давление кПа (мм.рт.ст.) Поправка, °С от 95,3 до 88,7 (от 715 до 665) 2; от 88,6 до 81,3 (от 664 до 610) 4; от 81,2 до 73,3 (от 609 до 550) 6. Экспериментальные данные заносятся в таблице 9. Таблица 9.

Контрольные вопросы: 1. Дайте определение температуры вспышки. 2. От каких параметров зависит температура вспышки? 3. Для чего необходимо знать температуру вспышки? 4.Методика определения температуры вспышки в приборе открытого типа. Начало формы Видимые группы  Конец формы Резюме оценивания

Просмотр всех ответовОценка ◄ Лаб. 3,4,5 Начало формы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||