Дыхательная система. Лёгкие, расположенные в грудной полости, и воздухоносные пути

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

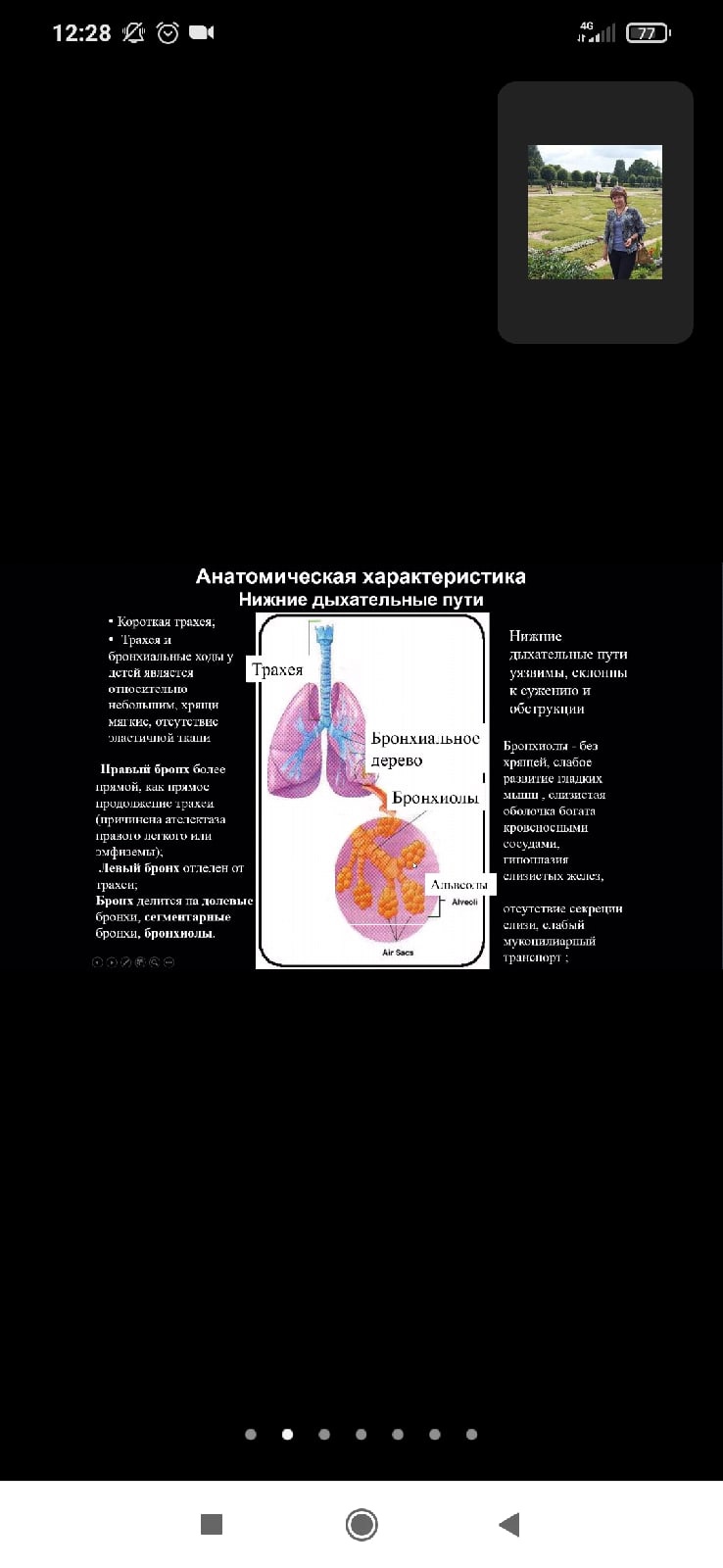

Систему органов дыхания составляют лёгкие, расположенные в грудной полости, и воздухоносные пути (полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи). Верхние дыхательные пути В верхних дыхательных путях воздух согревается, очищается от различных частиц и увлажняется. В полости носа, которая выстлана слизистой оболочкой и покрыта ресничным эпителием, выделяется слизь. Она увлажняет вдыхаемый воздух, обволакивает твердые частички. Слизистая оболочка согревает воздух, т.к. она обильно снабжается кровеносными сосудами. Из носовой полости воздух попадает в носоглотку, а затем в гортань, от которой начинаются нижние дыхательные пути. Нижние дыхательные пути Гортань выполняет две функции – дыхательную и образование голоса. Гортань образована несколькими хрящами, самым крупным из которых является щитовидный. Специальный надгортанный хрящ (надгортанник) прикрывает вход в гортань во время глотания пищи. В гортани находятся голосовые связки, состоящие из эластических волокон соединительной ткани. Между голосовыми связками находится голосовая щель. Гортань принимает участие только в образовании звука. Трахея — это трубка, длиной 10—11 см, состоящая из 16—20 хрящевых, незамкнутых сзади, колец (полуколец), не позволяющих её стенкам спадаться. Задняя стенка трахеи образована плотной волокнистой соединительной тканью, она мягкая и прилегая к пищеводу, не мешая прохождению пищи. Трахея разветвляется на два бронха, которые входят в правое и левое лёгкие Функции дыхательный системы (в тетради)        1-й этап — внешнее дыхание, или вентиляция легких — процессы, обеспечивающие ритмическое поступление определенных объемов атмосферного воздуха в легкие (вдох) и удаление его из легких в атмосферу (выдох). 2-й этап — диффузия газов в легких (газообмен в легких) — процессы, обеспечивающие переход кислорода из альвеолярного воздуха в кровь и углекислого газа в обратном направлении. 3-й этап — транспорт газов кровью — процессы, обеспечивающие растворение кислорода и углекислого газа в крови, связывание их с гемоглобином и другими веществами и перенос с током крови. 4-й этап — диффузия газов в тканях (газообмен в тканях) — процессы, обеспечивающие диссоциацию оксигемоглобина в крови тканевых капилляров и диффузию кислорода из крови в тканевые структуры, а также диффузию углекислого газа в обратном направлении, его растворение и связывание с гемоглобином. 5-й этап — клеточное дыхание — биохимические и физико-химические процессы, обеспечивающие аэробное окисление органических веществ с получением энергии, используемой для жизнедеятельности клетки. При этом образуются углекислый газ, вода и азотистые основания (при окислении белков). Внешнее дыхание Вентиляция легких — процесс обмена воздуха между внешней средой и альвеолами легких. Вентиляция легких (смена воздуха) осуществляется в результате периодических изменений объема грудной полости. Увеличение объема грудной полости обеспечивает вдох (инспирацию), уменьшение — выдох (экспирацию). Фазы вдоха и следующего за ним выдоха составляют дыхательный цикл. Изменение объема грудной полости совершается за счет сокращений дыхательных мышц. Мышцы, при сокращении которых объем грудной полости увеличивается, называются инспираторными. К ним относятся диафрагма и наружные межреберные мышцы. При спокойном дыхании объем грудной клетки изменяется в основном за счет сокращения диафрагмы и перемещения ее купола. При глубоком форсированном дыхании в инспирации участвуют вспомогательные мышцы вдоха: трапециевидная, передние лестничные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Спокойный выдох осуществляется в результате расслабления инспираторных мышц, что приводит к уменьшению объема грудной полости благодаря опусканию ребер (под действием силы тяжести) и расслаблению диафрагмы. Глубокий выдох происходит при сокращении экспираторных мышц, которыми являются внутренние межреберные мышцы и мышцы живота. К вспомогательным экспираторным мышцам относятся мышцы, сгибающие позвоночник. Легкие располагаются в герметически замкнутой плевральной полости, которая образована наружным и внутренним листками плевры. Дыхательный цикл. Механизм вдоха и выдоха Включает в себя три фазы: вдох(инспирацию), постинспирацию, выдох (экспирацию) Обычно вдох несколько короче выдоха. У человека соотношение равно в среднем 1:1,3. Вдох (инспирация) совершается вследствие увеличения объема грудной клетки в трех направлениях — вертикальном, сагиттальном (переднезаднем) и фронтальном (реберном). Изменение размеров грудной полости происходит за счет сокращения дыхательных мышц. При сокращении наружных межреберных мышц (при вдохе) ребра принимают более горизонтальное положение, поднимаясь кверху, при этом нижний конец грудины отходит вперед. Благодаря движению ребер при вдохе размеры грудной клетки увеличиваются в поперечном и в продольном направлениях. В результате сокращения диафрагмы купол ее уплощается и опускается: органы брюшной полости оттесняются вниз, в стороны и вперед, в итоге объем грудной клетки увеличивается в вертикальном направлении. В зависимости от преимущественного участия в акте вдоха мышц грудной клетки и диафрагмы различают грудной, или реберный, и брюшной, или диафрагмальный, тип дыхания. У мужчин преобладает брюшной тип дыхания, у женщин — грудной Постинспираторная активность противодействует упругим силам и делает выдох более медленным и плавным. Выдох (экспирация) осуществляется в результате расслабления наружных межреберных мышц и поднятия купола диафрагмы. При этом грудная клетка возвращается в исходное положение и дыхательная поверхность легких уменьшается. Соотношение компонентов дыхательного цикла (длительность фаз,глубина дыхания, динамика давления и потоков в воздухоносных путях) характеризует так называемый паттерн дыхания. Упругие свойства легких. Эластическая тяга легких обусловлена тремя факторами: поверхностным натяжением пленки жидкости, покрывающей внутреннюю поверхность альвеол; упругостью ткани стенок альвеол вследствие наличия в них эластических волокон; тонусом бронхиальных мышц. Устранение сил поверхностного натяжения (заполнение легких солевым раствором) снижает эластическую тягу легких на 2/3 Если бы внутренняя поверхность альвеол была покрыта водным раствором, поверхностное натяжение должно было быть в 5-8 раз больше. В таких условиях наблюдалось бы полное спадение одних альвеол (ателектаз) при перерастяжении других. Этого не происходит потому, что внутренняя поверхность альвеол выстлана веществом, имеющим низкое поверхностное натяжение, так называемым сурфактантом, имеющим толщину 20-100 нм и состоящим из белков и липидов. Пленка сурфактанта обладает замечательным свойством: уменьшение размеров альвеол сопровождается снижением поверхностного натяжения; это важно для стабилизации альвеол. Газообмен в легких Газообмен в легких между альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого круга кровообращения осуществляется в результате диффузии O2 из альвеолярного воздуха в кровь и СО2, из крови в альвеолярный воздух. Диффузия происходит вследствие разности парциального давления (давление отдельного газа в смеси газов) этих газов в альвеолярном воздухе и в крови. Парциальное давление O2 в альвеолярном воздухе составляет около 100 мм рт. ст. Напряжение O2 в венозной крови равно 40 мм рт. ст. В результате этой разницы парциального давления O2 из альвеолярного воздуха поступает в кровь. Напряжение СО2, в венозной крови, поступающей к легким, составляет 46 мм рт. ст., а парциальное давление СO2 в альвеолярном воздухе — около 40 мм рт. ст. Вследствие этого СO2 поступает из крови в альвеолярный воздух до выравнивания его парциального давления в крови и в альвеолярном воздухе. Газообмену в легких способствует большая поверхность альвеол и малая толщина легочной мембраны. В течение суток из альвеол в кровь переходит у коровы около 5000 л О2, а из крови в альвеолярный воздух поступает около 4300 л СО2. Контакт крови с альвеолярным воздухом происходит за 0,3-0,7 с, и за этот период парциальное давление газа полностью выравнивается. Показатели системы дыханияДеятельность системы дыхания характеризуют определенные внешние показатели: частота дыхательных движений и легочные объемы. Дыхательным объемом называют объем воздуха, который поступает в легкие при вдохе в состоянии покоя. Количество воздуха, которое животное или человек может максимально выдохнуть после самого глубокого вдоха, называется жизненной емкостью легких. Она складывается из дыхательного объема, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха. Жизненная емкость у лошадей составляет до 26 л, у крупного рогатого скота — 30 л. Жизненную емкость легких и дыхательные объемы можно определить с помощью спирометрии. Объем воздуха, который остается в легких после спокойного выдоха, называется функциональной остаточной емкостью, или альвеолярным воздухом. Та часть общей емкости, которая вмещает дыхательный объем, называется емкостью вдоха. Физиологическое мертвое пространство — воздух, который находится в воздухоносных путях (полости носа, носоглотке, трахее) и не участвует в газообмене. Хотя в воздухоносных путях не происходит газообмена, они необходимы для нормального дыхания, так как в них вдыхаемый воздух увлажняется, согревается, очищается от пыли и микроорганизмов. При раздражении пылевыми частицами и накопившейся слизью рецепторов носоглотки, гортани и трахеи возникает кашель, а при раздражении рецепторов полости носа — чиханье. Кашель и чиханье являются защитными дыхательными рефлексами. Частота дыхательных движений или вентиляция легких определяется объемом воздуха, вдыхаемого или выдыхаемого в единицу времени. Количественной характеристикой легочной вентиляции является минутный объем дыхания — объем воздуха, проходящего через легкие за 1 мин. Дыхание в условиях пониженного и повышенного атмосферного давления Дыхание при пониженном атмосферном давлении. При подъеме на высоту животные и человек оказываются в условиях пониженного атмосферного давления. При этом развивается гипоксия (недостаток кислорода в организме) в результате низкого парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. На высоте 5 км барометрическое давление составляет около 60 мм рт. ст. и насыщенность крови кислородом снижается до 80% , что способствует развитию горной болезни. На высоте от 2,5 до 5 км повышается вентиляция легких, что вызвано стимуляцией каротидных хеморецепторов. Одновременно происходит повышение артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений. Эти реакции направлены на усиление снабжения тканей кислородом. В случае увеличения высоты более 7 км могут наступить опасные для жизни нарушения дыхания, кровообращения и потеря сознания. Длительное пребывание или обитание животных и людей в горной местности сопровождается акклиматизацией к кислородному голоданию, которая проявляется в следующем: увеличивается концентрация эритроцитов в крови в результате усиления эритропоэза; повышается содержание гемоглобина в крови и увеличивается ее кислородная емкость; активизируется вентиляция легких; повышается плотность кровеносных капилляров в тканях в результате увеличения их длины и извитости. Дыхание при повышенном атмосферном давлении. При погружении животных и человека под воду возрастает атмосферное давление. Например, на глубине 10 м давление возрастает до 2 атм, на глубине 20 м — до 3 атм. В этом случае парциальное давление газов в альвеолярном воздухе возрастает и в крови растворяется большое количество газов — кислорода, азота. Само пребывание на большой глубине не опасно, но при быстром подъеме и переходе от повышенного давления к обычному растворенные в крови газы вскипают и вызывают газовую эмболию сосудов (кессонная болезнь), что может привести к смерти. Кессонная болезнь характеризуется болями в мышцах, головокружением, одышкой, потерей сознания. При медленном подъеме на поверхность газы постепенно удаляются из организма, что профилактирует развитие кессонной болезни. Транспорт газов кровьюВ нормальных условиях транспорт кислорода и диоксида углерода кровью осуществляется в растворенном и химически связанном виде. Из общего количества кислорода, который содержится в артериальной крови, только 0,3% его растворено в плазме, а остальное количество находится в химической связи с гемоглобином. Поэтому главное значение имеет транспорт дыхательных газов в связанном с гемоглобином состоянии. Транспорт кислорода кровью осуществляется в основном за счет обратимого присоединения молекул O2 к молекуле гемоглобина. Более 90% кислорода крови, выходящей из легких, переносится в виде оксигемоглобина (НЬO2). Одна молекула гемоглобина присоединяет к себе четыре молекулы кислорода; 1 г гемоглобина способен присоединить 1,34 мл кислорода. Максимальное количество кислорода, которое может связать кровь при полном насыщении гемоглобина кислородом, называется кислородной емкостью крови. В нормальных условиях количество кислорода, связанного с гемоглобином, зависит от парциального напряжения кислорода в крови или тканях. При уменьшении парциального напряжения кислорода в среде количество гемоглобина, находящегося в форме оксигемоглобина, уменьшается. Гемоглобин представляет собой белок, состоящий из четырех субъединиц, каждая из которых содержит один гем. Гем — протопорфин, состоящий из четырех пиррольных колец, связанных между собой метиловыми мостиками. В центре гема находится двухвалентное железо. Одна молекула гемоглобина присоединяет к себе четыре молекулы кислорода. Сродство гемоглобина к кислороду возрастает при высоком парциальном давлении последнего. Такие условия создаются в легких, где почти весь гемоглобин (98%) насыщается кислородом. Сродство гемоглобина к кислороду снижается при увеличении концентрации СО2 и Н+. Такие условия создаются в тканях, где интенсивно протекают процессы обмена веществ. Оксигемоглобин поэтому быстро диссоциирует, O2 освобождается и поступает в ткани, где его напряжение значительно ниже, чем в артериальной крови (100 мм рт. ст.). В венозной крови напряжение O2 составляет всего 35-45 мм рт. ст. Протекая по тканевым капиллярам, кровь отдает кислород тканям. Графическое изображение степени насыщения гемоглобина кислородом, т.е. образование оксигемоглобина, называется кривой диссоциации оксигемоглобина. Она имеет S-образную форму. Кривая диссоциации гемоглобина может сдвигаться вправо при повышении парциального давления СО2 и снижении рН. Это уменьшает сродство гемоглобина к кислороду и улучшает его отдачу в тканях. Сдвиг влево происходит при снижении парциального давления СO2 и повышении рН. В этом случае увеличивается сродство гемоглобина к кислороду и ухудшается его отдача в тканях. Регуляцией дыхания называют процесс управления вентиляцией легких, направленный на поддержание дыхательных констант внутренней среды организма и приспособление дыхания к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. В процессе регуляции дыхания его частота, глубина, минутный объем и кровообращение приспосабливаются к изменяющимся потребностям метаболизма и к осуществлению некоторых других функций организма (речь, плач, крик, кашель, глотание). Ранее отмечалось, что запуск каждого дыхательного цикла осуществляется инспираторным отделом дыхательного центра продолговатого мозга, который посылает к спинному мозгу и от него к мышцам вдоха поток нервных импульсов. Частота дыхательных циклов определяется частотой посылки нервных импульсов дыхательным центром. Глубина дыхания, или дыхательный объем, определяется силой сокращения дыхательных мышц, которая зависит от числа нервных импульсов в отдельной серии (пачке) импульсов, посылаемых дыхательным центром для запуска дыхательного цикла. Таким образом, регуляция частоты, глубины дыхания и вентиляции легких в конечном итоге сводится к изменению активности нейронов дыхательного центра и его отделов и осуществляется одной из функциональных систем организма. |