Н и ПС Лекции НАСОСЫ и НПС 14-17. Лекции по дисциплине Насосы и перекачивающие станции насосы и перекачивающие станции составил доцент

Скачать 16.77 Mb. Скачать 16.77 Mb.

|

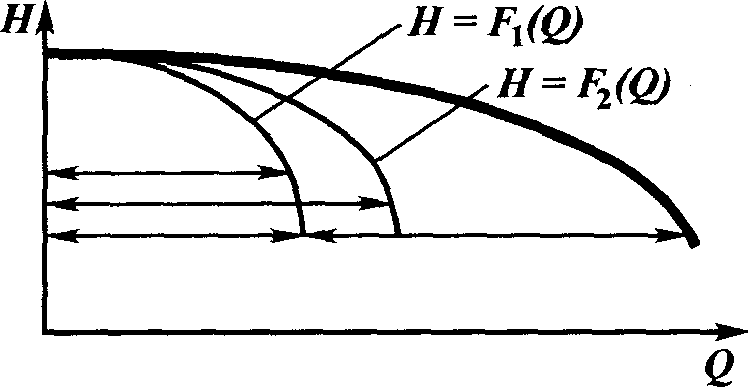

Рис. 10. Сложение характеристик насосов при параллельном соединении Характеристика перекачивающей станции Характеристикой перекачивающей станции называют суммарную (Q—H)-характеристику всех работающих на ней насосов (включенных последовательно или параллельно) за вычетом потерь напора hcтехнологических трубопроводах и оборудовании НПС. Последние считаются элементом, соединенным с насосами станции последовательно. Таким образом характеристика перекачивающей станции Н = F(Q) представляется суммарной характеристикой системы насосов за минусом потерь напора в обвязке, т.е. выражением ННПС =F1(Q) + F2(Q) —hc(Q) (21) РАБОТА СИСТЕМЫ «НАСОС – ТРУБОПРОВОД»Гидравлическая характеристика трубопровода Графическое представление зависимости гидравлических потерь в трубопроводе от производительности перекачки Hтр(Q) называется гидравлической характеристикой трубопровода. Гидравлические потери в трубопроводе складываются из линейных (потери напора на трение) и местных потерь. Потери напора на трение в нефтепроводе определяются по формуле Дарси-Вейсбаха:  (10) (10)где - коэффициент гидравлического сопротивления; - внутренний диаметр, м; W- скорость течения нефти в трубопроводе м/с; - ускорение силы тяжести (= 9,81 м/с). lтр- длина трубопровода В расчетах гидравлических потерь коэффициент гидравлического сопротивления определяется в зависимости от числа Рейнольдса (): где Qср – секундный расход, м3/с; νр –значение кинематической вязкости [м2/сек] D = d- внутренний диаметр трубопровода; [м] . Коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывается по формулам: при числах менее 2000 по формуле: (А1) при числах от 2000 до 2800 по формуле: (А2) при числах от 2800 до по формуле: (А3) при числах от до по формуле: (А4) Предельные значения , и значения приведены в таблице 6 Таблица 6

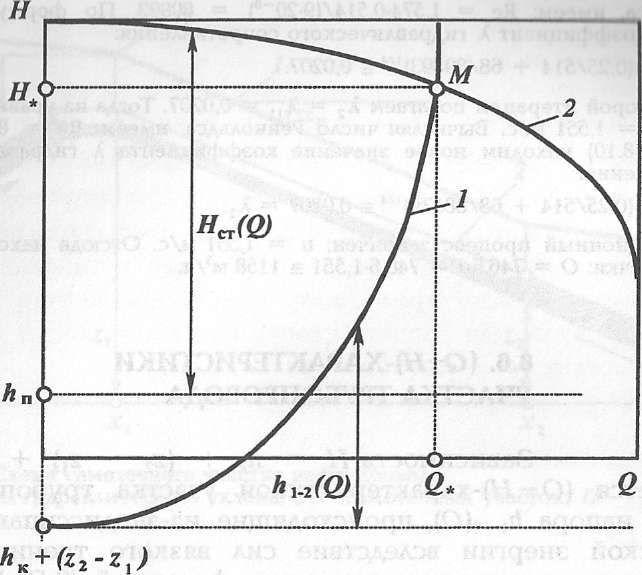

Режим работы системы «насос – трубопровод» Режимы работы насоса или насосных станций на трубопровод определяются подачей и напором, в данный момент времени, которые складываются иа условия материального и энергетического баланса насоса и трубопровода. Составим уравнение баланса напоров hп + Hн (Q) = hк +∆ z + Hтр(Q) (14) где:hп- подпор насоса, Hн (Q) – напор насоса, Hтр(Q)- гидравлические потери в трубопроводе, hк- конечный напор, ∆ z – разность высот конечной и начальной точки трубопровода. Преобразуя формулу (14), получим Hн (Q) = (hк − hп)+ ∆z+ Hтр(Q) (15) Полученное уравнение справедливо при любой подача и показывает, что напор насоса Hн (Q)затрачивается:

Правая часть этого уравнения называется потребным напоромHпот(Q). Она имеет постоянную часть , не зависящую от производительности - (hк −hп)+ ∆z, и переменную, зависящую от производительности - Hтр(Q). Таким образом Hн (Q) = Hпот(Q) (16) Это выражение представляет уравнение материального баланса (равенство подачи насосаQн и производительности а трубопроводе Qтр) и энергетического баланса ( Hн = Hпот). Графическое решение уравнения баланса напоров, называемых еще совмещенными (Q—Н)-характеристиками насоса и участка трубопровода (рис. 6), дают координаты точки M (Q0, Н0) пересечения этих кривых (рис. ). Абсцисса Q0, точки М есть решение уравнения по подаче, а ее ордината Н0 определяет напор на выходе станции. Точка М называется рабочей точкой системы «насос – трубопровод» . Уравнение баланса напоров (14) можно решать также аналитически.  Рис. 6. Совмещенные (Q—Н)-характеристики насоса и участка трубопровода |