Хирургия. Лекция №13 Лечение повреждений вызванных термическими факторами.. Лекция 13 лечение повреждений вызванных термическими факторами. Ожог

Скачать 143 Kb. Скачать 143 Kb.

|

|

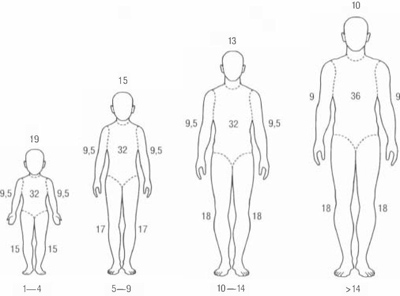

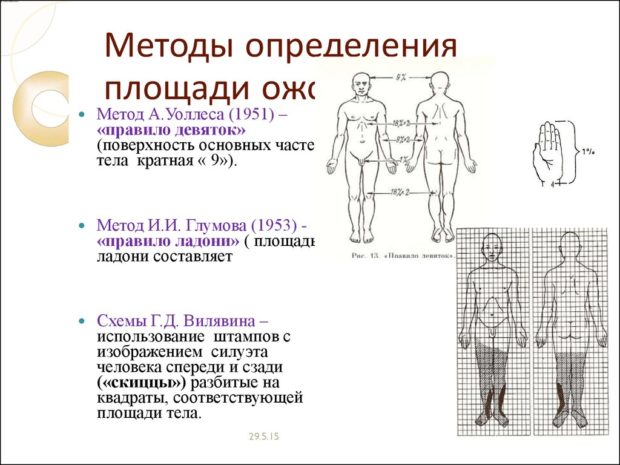

Лекция №13:лечение повреждений вызванных термическими факторами. Ожог – повреждение тканей, возникшее от местного термического (теплового), химического, электрического или радиационного воздействия. Тяжесть термической травмы определяется по совокупности признаков, среди которых ведущими являются распространение ожогов по площади и в глубину. По этиологическому фактору 6 категорий ожогов (У. Эймс, 2000) • контакт —прямой контакт с горячей поверхностью; • ошпаривание— кратковременное воздействие горячей жидкости/газа (обычно вызывает поверхностный ожог); • вспышка —быстрый ожог (обычно на всю глубину кожи); • пламя — обычно на всю глубину кожи; • химический; • электрический. Наиболее частыми бывают термические ожоги, полученные в результате воздействия высоких температур (пламя, горячий пар, кипящие жидкости, раскалённый металл). Степени ожогов: Различают три степени ожогов: 1 Первая степень: на повреждённом участке имеется покраснение, припухлость, ощущается жжение, вплоть до появления пузырей, наполненных желтоватой жидкостью (волдыри), что сопровождается сильной болью в течение первых 2-3 дней. Поражаются только поверхностныеслои кожи. 2 Вторая степень: эпидермис полнолстью отсутствует, мягкие ткани отечны, напряжены. Поверхность ожога белесоватой окраски или покрыта участками омертвения (образование струпа). Болевая чувствительность снижена. 3 Третья степень: омертвение (некроз) всей толщи кожи, вплоть до обугливания тканей до костей. Болевая чувствительность отсутствует. Тяжесть ожога определяется в зависимости от глубины поражения и от площади одновременно. Местная реакция зона коагуляции- нежизнеспособные ткани в эпицентре ожога зона ишемии – ткани, окружающие область коагуляции, зона гиперемии-периферические ткани, которые подвергаются изменениям, вызванными вазодилятацией и высвобождением медиаторов воспаления. КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖОГОВ I степень – частичное поражение эпидермиса II степень – поражение эпидермиса и сосочкового слоя кожи IIIА степень – поражение эпидермиса и дермы при сохранении дериватов кожи IIIБ степень – поражение дермы на всю глубину IV степень – субдермальные ожоги Определение площади поражения: • правило «девяток» (Wallace A.,1951); • правило ладони (Глумов И.И., 1953). Правило «ладони» • Общая площадь поверхности тела человека в среднем 17000 см2; • Площадь ладони человека в среднем 170 см2.   СРАВНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ ГЛУБИНЫ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 1 Термические 2 Химические или токсикохимические 3 Комбинированные (термоингаляционное поражение или травма). Диагностические критерии ИТ Анамнестические данные: нахождение в очаге пожара или в задымленном помещении, ожоги паром. Жалобы: на затруднение дыхания, першение,кашель, или ощущения «комка» в горле, изменение или отсутствие голоса. Данные осмотра: нарушение сознания, несвязанное с заболеванием или травмой ЦНС, опаление ресниц, бровей, волосков в носовых ходах, копоть в носовых ходах и ротоглотке, гиперемия конъюнктивы. Локализация ожогов на голове, передней поверхности верхней половины тела. Аускультация:картина бронхообструкции(регистрируется всего у 10% пострадавших при поступлении). Лабораторные данные:респираторный ацидоз,гипоксемия (регистрируется в 50%). Инструментальные методы: Изменения на Rtg грудной клетки не специфичны. Фибробронхоскопия - объективная оценка тяжести поражения слизистой оболочки ДП на всем протяжении респираторного тракта субсегментарных бронхов и лечебный эффект. Радиоизотопное сканирование-высокоинформативный метод исследования, дающий Информацию о поражении всех отделов респираторного тракта до альвеолярного уровня. ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ - это сложный комплекс взаимосвязанных патофизиологических реакций и клинических проявлений в ответ на ожоговое поражение. ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ: •- при ожогах II-III степени более 15% поверхноститела (п.т.) •-при ожогах III степени более 10% п.т. •- при сочетании ожогов кожи и поражения дыхательных путей. •- у обожженных пожилого и старческого возраста,лиц, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями, у детей младшего возраста ожоговый шок может развиться уже при поражении более 5-10% поверхности тела. •- ожоговый шок при ограниченных по площади ожогах может развиться и в случаях поражения шокогенных зон (лицо, кисти, область половых органов), а также при глубоких субфасциальных поражениях. ПЕРИОДЫ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ • Ожоговый шок– до 3-5 суток. • Острая ожоговая токсемия – 5-10 сутки. • Септикотоксемия– с 11 суток до полного заживления ран. • Период реконвалесценции. Интенсивная терапия в первые 72 часа ожоговой травмы включает: • оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе; • интенсивную терапию ожогового шока; • раннюю профилактику послеожоговой легочной дисфункции; • интенсивную терапию в послешоковом периоде Первая помощь на догоспитальном этапе: Убрать поражающий фактор! Погасить горящую одежду любыми возможными способами (облить человека водой, завернуть его в одеяло, пальто и уложить на спину, чтобы пламя не распространялось к голове), удалить пострадавшего из зоны высокой температуры, снять или срезать тлеющую одежду (однако не пытайтесь удалить материю, при- липшую к коже) Охладить место ожога 1 и 2 степени – охладить проточной водой 10-15 мин 59 3 степень – охладить водой, наложить чистую влажную повязку, можно охладить уже с повязкой в стоячей воде комнатной температуры или прохладной (не ледяной) в любом случае необходимо раны закрыть влажной повязкой обеспечить пострадавшему покой и согревание (укрыть одеялом) Чего не делать: НЕ смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п., НЕ наносить суспензий и жиросодержащих спреев на только что обожженное. НЕ отрывать прилипшую одежду. НЕ прокалывать пузыри. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочами. Химические ожоги вызываются преимущественно кислотами и щелочами. При ожогах концентрированной кислотой её смывают струёй проточной холодной воды (не менее 30 минут), мыльной водой. Наиболее сильные повреждения бывают при воздействии щелочей. Их смывают также водой: не менее 30 минут под струей воды. На обожжённую поверхность накладывают сухую чистую повязку. Чем раньше и чем тщательнее удален с кожи химический агент, тем поверхностнее будет ожог. Ожоги полости рта и глотки Ожоги полости рта и глотки происходят обычно в результате несчастного случая в быту. У взрослых тяжелые ожоги часто возникают при проглатывании в состоянии опьянения кислот (серная, уксусная, хлористоводородная, азотная), щелочей (едкий натр), нашатырного спирта. Тяжелые ожоги бывают у детей при проглатывании едких жидкостей. Сразу после ожога возникает сильная боль при глотании, слюна скапливается во рту. У детей может возникнуть затрудненное дыхание. Первая помощь: – Вызов скорой медицинской помощи. – Необходимо успокоить пострадавшего, не давать ему активно двигаться. – Контролировать дыхание. Обратите внимание: ожоги и ошпаривания полости рта и глотки особенно опасны, так как могут вызвать отёк, препятствующий дыханию. Помимо нарушения целостности кожных покровов, большие ожоги сопровождаются общими явлениями, такими как шок, отравление организма продуктами распада и присоеденившейся инфекцией, поражение нервной и сосудистой систем, потеря плазмы крови. Независимо от степени ожоги площадью в 25% поверхности тела очень опасны; ожоги половины поверхности тела часто смертельны. При глубоких ожогах боль может отсутствовать из-за поврежденных нервных окончаний. Основные направления ИТ в остром периоде: Оптимизация транспорта О2: Обеспечение доставки (инфузионная терапия, инотропная поддержка) Снижение потребления О2 (аналгезия,седация, согревание) Поддержание газообмена в легких(оксигенация, восстановление и поддержание проходимостиДП, ВВЛ,ИВЛ). Шок- тяжелое нарушение кровообращения,характеризующееся несоответствием между доставкой кислорода тканям и их потребностями для поддержания аэробного метаболизма (P.L.Marino,1998) ОЖОГОВЫЙ ШОК ОЖОГОВЫЙ ШОК – ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ КОЖИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ,ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ И ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СВОЕВРЕМЕННОСТИ НАЧАЛА И АДЕКВАТНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДО 72 ЧАСОВ И БОЛЕЕ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ НАРУШЕНИЯМИ ГЕМОДИНАМИКИ, МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ,ФУНКЦИЙ ПОЧЕК, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Ожоговый шок -гиповолемический шок Механизмы формирования гиповолемии : -испарение с поверхности ожоговой раны достигает 6 л в сутки. -экстравазация в интерстициальное пространство достигает 4мл×кг в час : - пассивный механизм обусловлен повышением сосудистой проницаемости пик 6-12 часов; - активный механизм связан с повышением коллоидно-осмотического давления в зоне некроза. Особенности ожогового шока: Постепенное снижение объема циркулирующей крови с формированием гиповолемии; Ранние нарушения в зоне микроциркуляции, которые развиваются до изменений системной гемодинамики; Нарушение проницаемости сосудов продолжительностью 12-24 часа, что обуславливает перемещение жидкости из внутрисосудистого сектора в интерстициальное пространство; Возможное угнетение функции миокарда вследствие кардиодепрессивного влияния медиаторов воспаления и расстройств микроциркуляции, что обуславливает отсутствие эффекта от проводимой инфузионной терапии со стороны сердечно-сосудистой системы; Нарушение гемореологии Раннее развитие системного воспалительного ответа. Клинические проявления ожогового шока: -Жажда, сухость языка -Озноб -Бледность или мраморность кожных покровов, бледность слизистых. -Снижение температуры тела -Гемодинамические нарушения (Снижение УО, МОК,повышение ОПСС, тахикардия, снижение артериального давления) Однако, падение артериального давления при ожоговом шоке обычно наступает не сразу после получения травмы. В связи с этим величина артериального давления, которая является одним из основных показателей оценки тяжести травматического шока, при ожоговом шоке не всегда соответствует тяжести поражения. -Нарушения функции почек (олигурия или анурия,гематурия, азотемия). -Нарушение функции ЖКТ (тошнота, рвота, вздутие живота,снижение или отсутствие перистальтики,кишечное кровотечение) -Легочные нарушения (одышка, развитие синдром острого повреждения легких /СОПЛ/ или острый респираторный дистресс-синдром /ОРДС/) -Психомоторное возбуждение -Гемоконцентрация (увеличение уровня гемоглобина и гематокрита) -Гемолиз эритроцитов -Снижение ОЦК. -Снижение рО2 артериальной крови, ацидоз(метаболический или смешанный), венозная гипоксемия -Гипонатриемия, гиперкалиемия, увеличение уровня мочевины, гиперлактатемия, -Гипопротеинемия, гипоальбуминемия,диспротеинеия, -Повышение свертываемости и вязкости крови. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОТИВОШОКОВЫХ МЕРОПИЯТИЙ •Поддержание среднего АД – 90 мм.рт.ст. •Снижение ЧСС - менее 120 в мин. •Восстановление диуреза – минимум 0,5 мл/кг/ч. •Снижение гематокрита до 45%. •Коррекция натриемии - в пределах 135- 145 ммоль/л. ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОГО ШОКА Лечение больных с обширными ожогами, а также с ограниченными проводить в отделениях (центрах).Противошоковая оказании скорой медицинской помощи и проводится в отделениях Реанимации многопрофильных стационаров или других ЛПУ в случаях отдаленности места травмы от ожоговых отделений/центров санитарной помощи.Перевод обожженного в состоянии шока из одного лечебного учреждения возможен только при необходимости эвакуации на этап специализированного состоянии пациента с использованием санитарного транспорта, оснащенного необходимым оборудованием и в сопровождении бригады реаниматологов. При поступлении пострадавших от ожогов в стационар необходимо определить тяжесть травмы, наличие или отсутствие признаков ожогового шока. Основные цели комплекса лечебных мероприятий при ожоговом шоке: • Устранение болевого синдрома и возбуждения • Предупреждение и коррекция волемических расстройств • Нормализация реологических свойств крови • Органопротекция ПОРЯДОК ПЕРВИЧНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ -Обеспечить проходимость дыхательных путей и респираторную поддержку при необходимости путем интубации трахеи или трахеостомии. -Провести обезболивание и при необходимости седацию. -Обеспечить адекватный венозный доступ (катетеризация центральной или периферической вены в зависимости от тяжести травмы) и начать инфузионную терапию; -Выполнить катетеризацию мочевого пузыря, -Ввести зонд в желудок. -Наложить повязки на обожженные поверхности. При глубоких, циркулярных ожогах шеи, грудной клетки и конечностей, вызывающих нарушение кровообращения и дыхания требуется произвести некротомию. -Обеспечить микроклимат в палате (температура воздуха в противошоковой палате должна быть не ниже 300 С). -Обезболивание, седация, согревание. Оптимальная температура окружающей среды -26С Мультимодальная концепция обезболивания: -Морфин 0,1мг/кг через 4-6 часов («золотой»стандарт обезболивания - снижает ДОО на 30%!, уменьшает потребность в кислороде клеток ЦНС) -НПВС (парацетомол 10-15мг/кг каждые 4часа,ортофен 1-1,5мг/кг в 2-3 приема, кетродол 10-30мг (у детей 0,5мг/кг) каждые 6 часов. Инфузионная терапия: Рекомендации Американской ассоциации комбустиологов (Practice Guidelines Burn Shock Resuscitation, Pham T.N. et al., 2008 ) В проведении инфузионной терапии нуждаются пострадавшие с ожогами кожи на площади более 20% поверхности тела («С») Объем инфузионной терапии в первые сутки рассчитывается по формуле: 4 мл/кг массы тела/% ожога раствора Рингера-лактата Критерием адекватности инфузионной терапии является темп диуреза: - у взрослых – 0,5-1 мл/кг массы тела в час; - у детей – 1-1,5 мл/кг массы тела в час («С») У пострадавших с глубокими ожогами кожи, поражением дыхательных путей и отсрочкой начала противошоковой терапии, расчетный объем инфузионной терапии увеличивается. Коллоиды (альбумин, свежезамороженная плазма ) вводятся спустя 12 ч после травмы («А») Гипертонические солевые растворы могут вводится только под контролем уровня натрия плазмы («В») Пожилым пациентам и пострадавшим, у которых нет эффекта от проводимой противошоковой терапии, инфузионная терапия должна продолжаться под контролем инвазивного В проведении инфузионной терапии нуждаются все пострадавшие с ожогами кожи на площади более 15 % поверхности тела или глубокими ожогами более 10% п.т. Объем инфузионной терапии в первые сутки рассчитывается по формуле: 4 мл/кг массы тела/% ожога раствора Рингера-лактата. У пострадавших с глубокими ожогами кожи, поражением дыхательных путей и отсрочкой начала противошоковой терапии, расчетный объем инфузионной терапии увеличивается. В первые 8 часов переливается ½ расчетного суточного объема жидкости. Основой дальнейшей терапии является не рассчитанный объем, а скорость инфузии на основе мониторинга состояния больного, поэтому через 8 часов после начала лечения инфузия проводится из расчета 2-4 мл/кг массы тела/% ожога раствора Рингера-лактата. При этом критерием адекватности инфузионной терапии является темп диуреза: у взрослых- 0,5-1 мл/кг массы тела в час; у детей- 1-1,5 мл/кг массы тела в час. Коллоиды (альбумин, свежезамороженная плазма ) вводятся спустя 12 часов после травмы при отсутствии эффективности терапии раствором Рингера-лактата. Гипертонические солевые растворы могут вводится только под контролем уровня натрия плазмы. Пожилым пациентам и пострадавшим, у которых нет эффекта от проводимой противошоковой терапии, инфузионная терапия должна продолжаться под контролем инвазивного гемодинамического мониторинга. Трансфузия СЗП Показанием к переливанию СЗП у пострадавших с тяжелой термической травмой является плазмопотеря. Переливание свежезамороженной плазмы показано у пострадавших с признаками коагулопатии в объеме не менее 800-1500 мл со скоростью введения 2 мл/кг/ч. Нет рандомизированных контролируемых исследований!!!! Осложнения связанные с увеличением инфузионной терапией и перегрузкой: Отек легких; Абдоминальный компартмент-синдром; Отек конечностей; Орбитальный компартмент-синдром. Прогнозируются при объеме инфузионной 6 мл/кг×% площадь и более за первые 12 часов проведенной терапии или при объеме 240 мл/кг в первые 12 часов. Тема№2. Холодовая травма: отморожение, общее охлаждение, этиология и патогенез неотложного состояния. Классификация, осложнения Определение площади и глубины термического поражения. Выбор тактики. Алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи. Практические занятия. Оказание неотложной помощи при переохлаждении. Определение показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента. Холодовая травма – это повреждение организма под воздействием низких температур. Различают общее и местное охлаждение, а также их сочетание. Отморожение – локальное поражение тканей, наиболее характерно для выступающих частей тела, таких как ушные раковины, нос, конечности, прежде всего пальцы рук и ног. В большинстве случаев отморожения возникают в холодное время года при температуре окружающей среды ниже− 20-10 °C. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, в неудобной обуви или влажной одежде, отморожение можно получить и при температуре воздуха выше нуля. Кроме отморожений, которые получают, как правило, на улице, есть еще «холодовые ожоги», возникающие в результате прямого контакта с крайне холодными веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот. Признаки: Проявления зависят от длительности нахождения при низких температурах и реактивности организма пострадавшего. Степени отморожения Отморожение I степени (лёгкое) наступает при непродолжительном воздействии холода. Кожа на поражённом участке бледная, после согревания краснеет, в некоторых случаях имеет багрово- красный оттенок; развивается отёк. Омертвения кожи не возникает. Первые признаки – чувство жжения, покалывания с последующим онемением поражённого участка. Затем появляются кожный зуд и боли, от незначительных до резковыраженных. Отморожение II степени наступает при более продолжительном воздействии холода. В первые 40 минут – 2 часа имеются побледнение кожи, ее похолодание, утрата чувствительности конечностей (начинается с онемения, затем появляется боль и дальше онемение). Наиболее характерный признак – образование пузырей, наполненных прозрачным содержимым, после согревания боли интенсивнее и продолжительнее, чем при отморожении I степени, беспокоят кожный зуд, жжение. При отморожении III степени образуются пузыри с геморрагическим содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. Происходит гибель всех элементов кожи. Интенсивность и продолжительность болевых ощущений более выражена, чем при отморожении II степени. Отморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, снижение температуры в тканях при нём наибольшее. Оно нередко сочетается с отморожением III и II степеней. Омертвевают все слои мягких тканей, нередко поражаются кости и суставы. Повреждённый участок конечности резко цианотичный, иногда с мраморным рисунком. Отёк развивается сразу после согревания и быстро увеличивается. Температура кожи значительно ниже,чем на окружающих участок отморожения тканях. Пузыри развиваются в менее обмороженных участках, где имеется отморожение III-II степеней. Отсутствие пузырей при развившемся значительно отёке, утрата чувствительности свидетельствуют об обморожении IV степени. В условиях длительного пребывания при низкой температуре воздуха возможны не только местные поражения, но и общее переохлаждение организма. Под общим охлаждением организма следует понимать состояние, возникающее при понижении температуры тела ниже 34o С. Факторы риска переохлаждения: - высокая влажность воздуха, -отсыревшая одежда, сильный ветер, -физическое переутомление, -психическая травма, перенесённые заболевания и травмы + длительное нахождение в условиях пониженных температур. Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степени общего охлаждения. Лёгкая степень: температура тела 32-34o С. Кожные покровы бледные или умеренно синюшные, появляются «гусиная кожа», озноб, затруднение речи. Пульс до 60-66 ударов в минуту. Дыхание не нарушено. Средняя степень: температура тела 29-32o С, характерны резкая сонливость, угнетение сознания. Кожные покровы бледные, цианотичные, мраморные, холодные на ощупь. Пульс 50-60 ударов в минуту, слабого наполнения и напряжения. Дыхание редкое – до 8-12 в минуту, поверхностное. Тяжёлая степень: температура тела ниже 31o С. Сознание отсутствует, судороги, перед потерей сознания рвота. Кожные покровы бледные, цианотичные, холодные. Пульс замедляется до 36 ударов в минуту, слабого наполнения. Дыхание редкое, поверхностное – до 3-4 в минуту. Наблюдаются тяжёлые и распространённые отморожения до оледенения. Первая помощь при отморожениях Действия при оказании первой помощи зависят от степени отморожения, наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. – Вызвать скорую медицинскую помощь; – прекратить охлаждение; – согреть конечности медленно, путем ограничения воздействия холода, поврежденные участки тела оборачивают одеялом или одеждой, не растирая и не нанося раздражающих веществ, спирта; – предупредить развитие инфекции – при наличии пузырей необходимо наложить асептическую повязку. Действия: доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую или влажную обувь, носки, перчатки, дать выпить теплое питье (не алкоголь). При отморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку и укрыть теплым одеялом. При отморожении II-IV степеней наложить на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань). Поражённые конечности зафиксировать с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве тепло- изолирующего материала можно использовать ватники, куртку, пальто, шерстяную ткань и пр. Нельзя растирать место отморожения снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют инфицированию. Нельзя использовать быстрое согревание отмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение отморожения. Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи – втирание масел, жира, растирание спиртом тканей. При общем охлаждении лёгкой степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной температуре воды 24o С,которую повышают до нормальной температуры тела. При средней и тяжёлой степенях общего охлаждения с нарушением дыхания и кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу, часто с применением ин- тенсивной терапии. «Железное» отморожение Это холодовые травмы, возникающие при соприкосновении теплой кожи с холодным металлическим предметом. Для отделения пострадавшего от металлического предмета необходимо использовать теплую (не горячую) воду, но не отделять насильственно. Такие травмы редко бывают глубокими. Сначала промойте рану теплой водой. После этого остановите кровотечение. Хорошо помогает приложенная к ране гемостатическая губка, но можно обойтись и сложенным в несколько раз стерильным бинтом, который нужно как следует прижать и держать до полной остановки кровотечения. |