Лекции экология. Лекция 4 Понятие об экологической нише и жизненной форме

Скачать 298.18 Kb. Скачать 298.18 Kb.

|

|

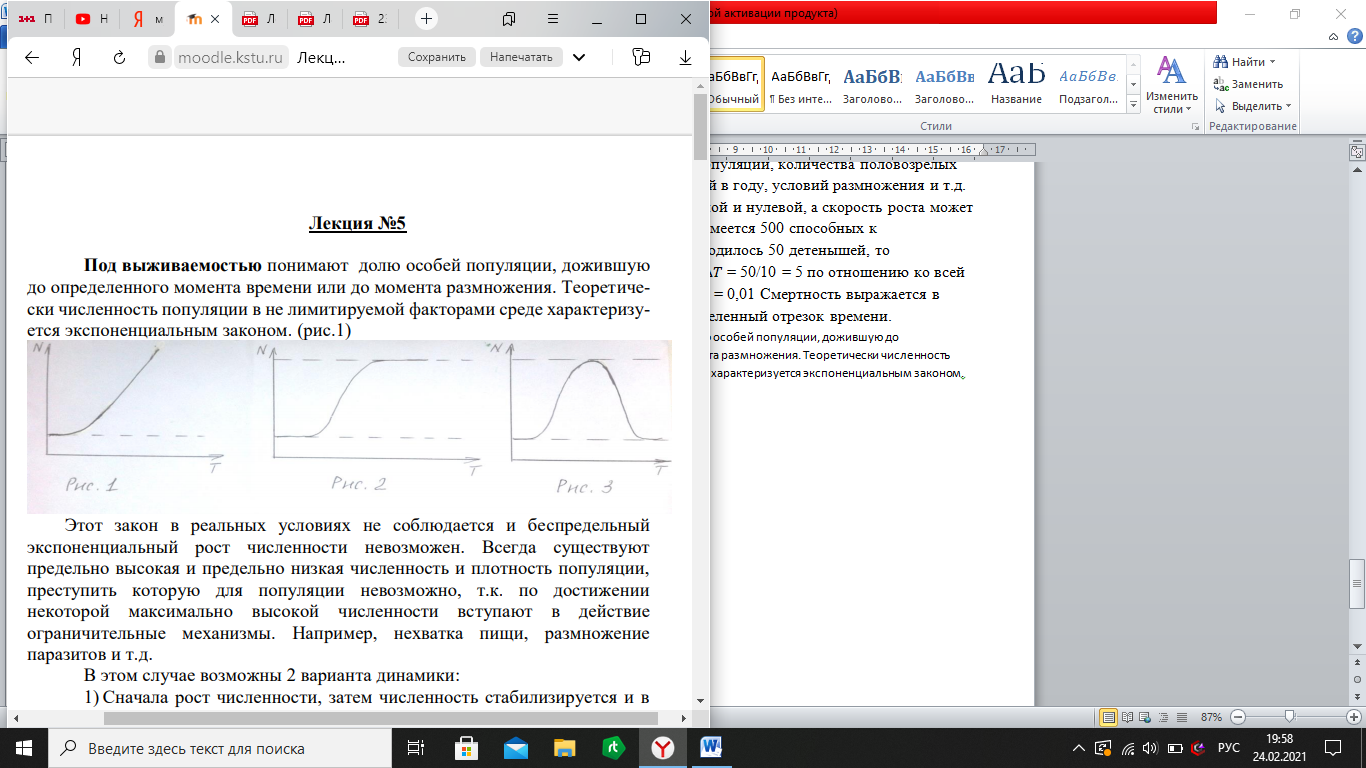

Лекция №4 Понятие об экологической нише и жизненной форме Любой живой организм приспособлен к определенным условиям окружающей среды, и изменение ее параметров подавляет жизнедеятельность организмов и может привести к их гибели. Очень важный фактор среды - пища. Ее количество и качество определяют нормальную жизнедеятельность организма. Пища разных видов животных отличается. Разные виды могут отличаться пределами приспособляемостью к тем или иным факторам. Требования того или иного организма к факторам среды обуславливают границы его распределения и места, занимаемые в экологической системе. То есть, совокупность множества параметров среды, определяющих условия существования того или иного вида и его характеристики, а именно, преобразование энергии, обмен информацией со средой и себе подобными, представляет экологическую нишу. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША - совокупность условий жизни внутри экологической системы, предъявляемых к среде видом. То есть, любой вид в среде, где он обитает, занимает место, которое обусловлено его потребностями в пище, территории, связано с функцией воспроизводства. Экологическая ниша включает в себя ту роль, которую выполняют данные виды организмов в среде обитания. Предположим, что вследствие тех или иных процессов изменились параметры среды: температура или влажность, изменились так, что их значения вышли за пределы, при которых организм может существовать. Это означает нарушение параметров в экологической нише по этим признакам. Следовательно вид должен либо адаптироваться к изменениям, либо окажется обреченным, а его место займет более пластичный вид. Если режим какого-то фактора изменяется под воздействием человека, то амплитуда его колебаний может оказаться шире, чем приспособительные возможности организма. В процессе исторического развития животные и растения приобрели специфические черты. Все эти черты определяют внешний облик организмов. В природе разные виды приспосабливаются к сходным условиям среды. Такие типы приспособления выражаются в определенном морфологическом строении организмов и называются жизненными формами. Морфологический тип приспособления растения или животного к основным факторам места обитания и определенному образу жизни называют жизненной формой организма. Внешняя жизненная форма характеризуется общими чертами приспособления к среде, схожестью поведенческих признаков. Начало изучению жизненных форм положил немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт. 19 растительных форм, которые характеризуют физиологичность ландшафта: деревья, кустарники, травы, лианы и т. д. Затем жизненные формы начали классифицировать по экологическим признакам. У животных жизненные формы поразительно разнообразны. Жизненная форма определяется, как группа особей со схожими морфологическими признаками приспособления для обитания в одинаковой среде. Адаптация живых организмов к экологическим факторам среды. Классификация организмов по отношению к экологическим факторам. У одних организмов требования к температуре, влажности, солености воды, освещенности более широкие, у других - более узкие. Соответственно, одни организмы могут выжить при более широкой, другие при более узкой амплитуде колебаний конкретного фактора. Например: лещ обитает только в пресной воде, а белая акула в соленых водах открытого океана. По отношению к влаге растения могут быть влаголюбивыми (гигрофильными), предпочитающими умеренную влажность (мезофильными) и сухолюбивыми (ксерофильными). Например: береза растет на сухих и увлажненных почвах, ель - на почвах с умеренной влажностью. Способность вида адаптироваться к отдельным факторам или их комплексу называют экологической валентностью или пластичностью. Чем выше пластичность вида, тем выше его приспособляемость к конкретной экологической системе, тем больше шансов выжить в условиях факторов среды. Используя определенные термины говорят о эвритопных или стенотопных видах. Требовательность и толерантность к факторам среды определяют область распространения или географию видов. Факторы среды частично влияют на амплитуду колебания численности вида, которая практически никогда не остается постоянной и меняется. Формы и особенности адаптации Динамичность экологических факторов во времени и пространстве зависит от астрономических, геоклиматических, геологических процессов, которые выполняют управляющую роль по отношению к живым организмам. Эволюционно выработанные и наследственно закрепленные особенности живых организмов, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в условиях динамичных биотических и абиотических факторов называется адаптацией. Морфологические —растения, обитающие в пустынях, лишены листьев и их строение наиболее приспособлено к минимальным потерям влаги. Физиологические — например: 1- заключается в особенностях ферментативного набора в пищеварительном тракте животных, определяемого составом пищи; 2- обитатели пустыни способны обеспечивать потребность во влаге путем биохимического окисления жиров; 3- биохимические процессы фотосинтеза отражают способность растений создавать из неорганических веществ органические. Поведенческие (этологические) — животные адаптируются не только к температурным колебаниям, но и множеству других факторов, поэтому особенности поведения животных, как правило, направлены на то, чтобы избежать угрозы оказаться в экстремальных условиях. «Принцип минимальной амплитуды», согласно которому животный организм выбирает место обитания, в котором обеспечивается минимальная амплитуда колебаний одного или нескольких лимитирующих факторов среды. Популяция, ее структура и динамика. Определение и состав популяции. Все живые организмы существуют только в форме популяций. Совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство, внутри которого осуществляется та или иная степень обмена генетической информацией. Каждая популяция имеет определенную структуру: 1. Возрастную - соотношение особей разного возраста. 2. Сексуальную - соотношение полов. 3. Пространственную - колонии, стаи, семьи. Любая популяция имеет определенную численность и амплитуду колебаний численности. Структура популяции, ее численность и динамика определяется ее экологической нишей. Влияя на животный и растительный мир, человек всегда воздействует на популяции, меняет их параметры и структуру. Например, животные, занесенные в красную книгу. Их численность крайне низка. Низкая численность исключает возможность случайного скрещивания. Крайний случай – уничтожение вида. Охрана живой природы заключается в таком сохранении режимов экологических факторов, при которых не нарушаются экологические ниши, обеспечивается нормальное функционирование популяций. Плотность и численность популяций В любой популяции поддерживается численность особей, которая в наибольшей степени отвечает интересам воспроизводства. Режим численности зависит от постоянно действующих регулирующих экологических факторов. Численность и объем популяции выражается определенным количеством особей. Для того, чтобы сравнить численность отдельных популяций или изменение численности одной и той же популяции в разные отрезки времени пользуются относительным показателем - плотностью (). Плотность - это численность популяции, отнесенная к единице занимаемого ею пространства, т.е. среднее число особей на единицу площади или объема. Динамика плотности популяции отражает закономерности взаимоотношений между различными животными и растениями. Плотность может зависеть и от колебаний абиотических факторов среды. Для каждого вида существуют оптимальные пределы плотности его популяции. Варьирование плотности в объеме каждой популяции зависит от состояния всей экологической системы. Объем популяции определяется стациальной емкостью. Стация – определенный участок пространства среды, который обладает совокупностью условий, необходимых для существования и проживания на нем определенного вида животных. Закономерности динамики популяции Естественные популяции – это динамическое единство находящихся во взаимоотношениях организмов. Изменение численности и распределение популяций, как реакция на условия окружающей среды- динамика популяции. Изменение численности особей популяции влияет на плотность. Если плотность изменяется в практически постоянном объеме места обитания, то увеличение численности особей возможно лишь до определенного предела. В конкретный момент времени численность особей популяции отражают рождаемость и смертность. В зависимости от соотношений этих показателей говорят о балансе популяции. Специалистов интересует скорость изменения этого показателя. Под рождаемостью понимают численно выраженную способность популяции к увеличению. Эта способность зависит от числа самок популяции, количества половозрелых особей, плодовитости, числа поколений в году, условий размножения и т.д. Рождаемость может быть положительной и нулевой, а скорость роста может иметь любой знак. Если в популяции имеется 500 способных к воспроизводству особей и за 10 дней родилось 50 детенышей, то рождаемость рассчитывается: Р = ∆𝑁/∆𝑇 = 50/10 = 5 по отношению ко всей популяции: P = ∆𝑁/∆𝑇∗𝑁0 = 50/10∗500 = 0,01 Смертность выражается в количестве особей, погибших за определенный отрезок времени. Лекция №5 Выживаемость доля особей популяции, дожившую до определенного момента времени или до размножения. Численность популяции в не лимитируемой факторами среде характеризуется экспоненциальным законом. (рис.1)  Этот закон в реальных условиях не соблюдается и беспредельный рост численности невозможен. Всегда существуют предельно высокая и предельно низкая численность и плотность популяции, преступить которую невозможно, т.к. по достижении некоторой максимально высокой численности вступают в действие ограничительные механизмы. Например, нехватка пищи, размножение паразитов и т.д. В этом случае возможны 2 варианта динамики: 1) Сначала рост численности, численность стабилизируется и в целом ее динамика будет характеризоваться логистической S-образной кривой. (рис.2) 2) После достижения верхнего предела численности наступает массовая гибель особей, после чего нарастание может начаться вновь. (рис.3) Численность популяций разных видов во времени изменяется неодинаково. Существуют 2 вида динамики: а) периодический вид; б) непериодический вид. Периодический вид: колебания происходят под влиянием закономерно влияющих факторов среды. У некоторых видов живых организмов наблюдаются четкие периодические изменения численности, т.е. всплески чередуются со спадами. Такие колебания называются осцилляциями. Непериодический вид: под влиянием динамики абиотических факторов численность особей популяции колеблется во времени, хотя и без правильной периодичности. Принято говорить о флуктуациях численности. Тип динамики популяции отражает соответствие требований организма к реальным условиям окружающей среды. Антропогенное воздействие на окружающую способно существенно влиять на динамику популяции, отклоняя истинные типы от установившихся. Закономерности динамики популяции разных видов зависят от пространственно- временной структуры места обитания, а также от особенностей состояния тех организмов, которые служат источником питания или местом обитания. Тип динамики популяции зависит от ее дискретности в пространстве. Экологическая система и биогеоценоз. Основные понятия и определения. Совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом, называется экологической системой. Пример луг, лес, озеро и т.д.. Биогеоценоз (био-жизнь, гео-земля, ценоз- сообщество) – система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии. Представляет собой устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). Учение о биогеоценозе разработано Владимиром Сукачевым в 1942 году. Экологические системы – это безразмерные устойчивые системы живых и неживых компонентов, в которых совершаются внешний и внутренний круговороты веществ и энергии. Экологическая система может включать несколько биогеоценозов. В соответствии с определением биогеоценоз включает две составляющие: 1. экотоп - это совокупность абиотических факторов; 2. биоценоз - совокупность живых организмов. Экотоп состоит из совокупности климатических и почвенно-грунтовых факторов. Биоценоз – это исторически сложившиеся группировки растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющие однородное жизненное пространство (участок суши или водоема). В состав биоценоза входят: а) фитоценоз - совокупность растений на определенной территории; б) зооценоз - совокупность животных, проживающих в пределах фитоценоза; в) микробоценоз - совокупность микроорганизмов, населяющих почву. Иногда в качестве отдельного элемента включают г) микоценоз- совокупность грибов. Примером биоценоза является лиственный, еловый, сосновый или смешанный лес, болото, луг и т.д. Однородное жизненное пространство занимаемое биоценозом называется биотопом. Это может быть участок суши или водоема, берег моря. Биотоп – неорганическая среда, необходимое условие существования биоценоза. Одно из важных свойств биогеоценоза – взаимосвязь и взаимозависимость всех его компонентов. Климат обуславливает состояние и режим почвенных факторов, создает среду обитания живых организмов. Почва определяет климатические условия. Значит, она в какой-то степени определяет прогреваемость и влажность воздуха, влияет на животных, растения и микроорганизмы. Антропогенная деятельность всегда направлена на биогеоценозы или экосистемы. Биогеоценоз – это элементарная структурная единица биосферы. Трофическая структура биоценоза Взаимодействие организмов, занимающих определенное место в биологическом кругообороте называется трофической структурой биоценоза. В биоценозе различают три группы организмов: 1) продуценты) – организмы, синтезирующие из неорганических веществ все необходимые для жизни органические вещества, используя солнечную энергию или энергию окисления неорганических веществ (серобактерии, железобактерии и др.). Обычно под продуцентами понимают зеленые автотрофы, дающие первичную продукцию. Погибая, растения аккумулировали энергию в отложениях каменного угля, торфа и нефти. Растения - продуценты дают человеку пищу, сырье для промышленности,. Они очищают воздух, задерживают пыль, смягчают температурный режим воздуха, приглушают шум.. Продуценты составляют первое звено пищевой цепи и лежат в основе экологических пирамид. 2) Вторая группа организмов - консументы или потребители - гетеротрофные организмы, которые питаются готовым органическим веществом. Консументы получают органические вещества в готовом виде, питаясь другими организмами. В своих организмах они преобразуют органику в специфические формы белков и других веществ, а в окружающую среду выделяют вещества, образующиеся в процессе их жизнедеятельности. К консументам относятся животные и человек, а также растения - паразиты. Травоядные животные – это консументы первого порядка. Консументы второго порядка – хищники. 3) Третья группа организмов - редуценты – организмы, разрушающие мертвое органическое вещество и превращающие его в неорганические вещества, которые усваивают продуценты. Основными редуцентами являются бактерии, грибы, простейшие. Если снижается их активность ухудшаются условия для продуционного процесса растений. Мертвые остатки подвергаются гниению. Но мертвая органика не может перегнить сама по себе. Редуценты окисляют мертвые органические остатки до СО2, Н2О и простых солей, т.е. до неорганических составляющих. Экологические сукцессии Относительно длительное существование биоценоза на одном месте изменяет биотоп так, что он становится малопригодным для существования одних видов, но пригодным для внедрения или развития других. В результате в данном биотопе постепенно развивается другой биоценоз. Такая многократная смена одних биоценозов другими называется сукцессией. Сукцессия - это постепенная необратимая направленная смена одних биоценозов другими на одной и той же территории под влиянием природных факторов или воздействия человека. Термин «сукцессия» впервые употребил французский ботаник Де Люк в 1806 году для обозначения смен растительности. Сукцессия бывает первичной и вторичной. Пример первичной сукцессии: на голом камне первыми «поселенцами» оказывается обычно цианобактерии, вслед за ними появляется лишайник. В почвемогут закрепиться и размножиться мхи, постепенно вытесняющие лишайник. Мхи продолжают процесс почвообразования: удерживая влагу, они создают условия для жизни трав, конкуренции с которыми мхи не выдерживают. В траве прорастают семена деревьев и кустарников, и со временем травы лишаются солнечного света. Таким образом, происходит смена одних биоценозов другими. Возникает сукцессионный ряд. Смена фитоценозов неизбежно приводит к смене сопутствующего животного мира. Вторичные сукцессии. После пожаров, осушения болот, вырубки лесов сохраняются богатые жизненные ресурсы, и на этих местах начинается интенсивная смена сукцессии восстановительного вида. После пожара или вырубки леса первыми захватывают освободившиеся площади берёза и осина. Под пологом зрелого березняка вырастают молодые ели, которые постепенно заглушают берёзы. Восстанавливается хвойный лес. В последнее время причиной смены биоценозов часто является деятельность человека, приводящая к возникновению антропогенных сукцессий. В ходе смены биоценозов обычно происходит постепенное усложнение сообществ: менее приспособленные к новым условиям виды заменяются более приспособленными и, если естественное течение сукцессии не нарушается, то она приводит к формированию относительно устойчивого климаксового сообщества. Если климаксовому сообществу нанесён сильный урон, то оно уже не восстанавливается. Лекция №6 Гомеостаз. Естественные экосистемы существуют в течение длительного времени, т.е. обладают определенной стабильностью, статичностью во времени и пространстве. Для поддержания стабильности системы необходима сбалансированность потоков веществ и энергии, процессов обмена веществ между организмами и окружающей их средой. Ни одна система не бывает абсолютно статичной или неподвижной. Состояние подвижного стабильного равновесия экосистемы называется гомеостазом. Гомеостатичность - важнейшее условие существования любой экосистемы. В естественных биогеоценозах гомеостаз поддерживается тем, что такая система открыта, т.е.: 1) непрерывно получает информацию из окружающей среды 2) ассимиляция сопровождается десимиляцией, т.е. накопление веществ сопровождается постоянным распадом. Антропогенные системы нельзя рассматривать как открытые. Антропогенная система не открыта, здесь прерван поток вещества. Трансформация веществ и энергии в биосфере. Жизнь как термодинамический процесс. Жизнь есть особая форма существования и движения материи. Энгельс, определяя жизнь, считал, что важнейшим моментом является поступление и обмен веществ с окружающей их внешней природой. По современным представлениям белковое тело - это организованная макромолекулярная совокупность ряда специфических веществ: аминокислот и др. Непрерывный поток солнечной энергии преобразуется в энергию химических связей. Создаваемые, таким образом, химические вещества последовательно переходят от одних организмов к другим. Этот переход рассматривается как последовательный, упорядоченный поток вещества и энергии. Если температура какого-либо тела выше температуры окружающего воздуха, т.е. имеется градиент температуры, то общая температура системы «тело-среда» стремится к равновесию. Тело будет отдавать тепло, пока температуры не выровняются. Точно также энергия любого живого тела может быть рассеяна в тепловой форме, после чего наступает состояние термодинамического равновесия и дальнейшие энергетические процессы оказываются невозможными. Такая система находится в состоянии максимальной энтропии. Если бы поток солнечной энергии, поступающий к земле, только рассеивался, то жизнь была бы невозможна. Для того, чтобы энтропия не возрастала, организм или система организмов должны извлекать «упорядоченность организации» извне, т.е. непрерывно поддерживать и накапливать её против градиента. Живые организмы способны выполнять работу против уравновешивания с окружающей средой, против градиента за счет образования сложноорганизованных упорядоченных молекулярных структур. Для работы против градиента экологическая система должна получать экологическую дотацию. Она получает её от солнца, по существу являясь открытой системой. Живой организм извлекает положительную энтропию из пищи, используя упорядоченность ее связей. Часть энергии теряется, расходуясь на поддержание жизненных процессов, часть передается организмам последующих пищевых уровней. В начале потока находится процесс автотрофного питания растений — фотосинтез, при котором повышается упорядоченность деградировавших органических и минеральных веществ. При этом энтропия уменьшается за счет энергии, поступающей от солнца. Воздействие человека на окружающую среду, на экологические системы, в частности, в конечном итоге проявляется повышением неупорядоченности системы или может иметь место случай их необратимой деградации. Возможен случай, когда вся энергия организма или системы организмов полностью превращается в тепловую форму и рассеивается. Это может привести к гибели организмов. При этом упорядоченный поток энергии прекращается, химические связи между молекулами разрушаются, окислительно-восстановительные процессы останавливаются. Согласно второму закону термодинамики, энергия любой системы стремится к состоянию термодинамического равновесия, т.е. максимальному значению энтропии. В такое состояние живой организм перейдет, если его лишить возможности извлекать энергию из окружающей среды. Тоже самое может произойти, если в лесу прервать приход и передачу энергетической информации, уничтожив ассимиляционный аппарат зеленых растений. Это происходит при выпадении кислотных дождей. Таким образом, жизнь может рассматриваться как процесс непрерывного извлечения системой энергии из окружающей среды, преобразования и рассеивания её при передаче от одного звена к другому. Синтез первичного органического вещества Первичное органическое вещество образуется зелеными растениями под воздействием солнечной энергии в процессе фотосинтеза. Реакция фотосинтеза идет против термодинамического градиента и является эндоэргической, т.е. сопровождается накоплением энергии в органическом веществе за счет преобразования энергии фотонов в энергию химических связей. Растения непрерывно поглощают из воздуха громадное количество углекислого газа и выделяют кислород. Именно растениям обязаны присутствием свободного |