Ясные поля 2. Ленинградский государственный университет имени а. С. Пушкина

Скачать 0.79 Mb. Скачать 0.79 Mb.

|

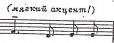

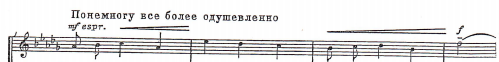

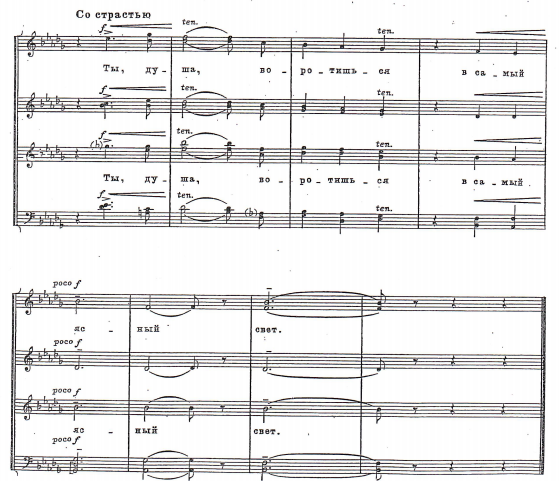

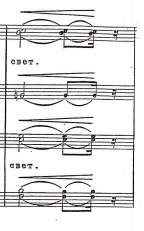

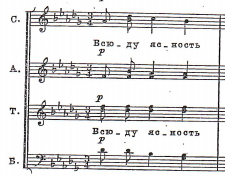

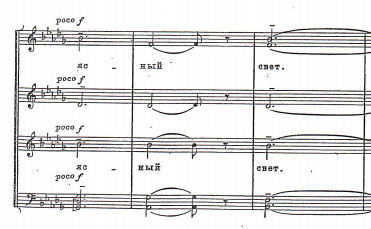

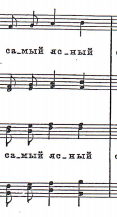

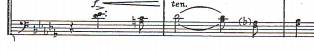

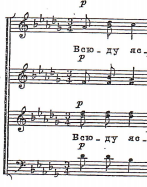

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образованияЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА Аннотация на произведение «Ясные поля» Музыка – Г. Свиридов. Слова – А. Блок. Выполнила: Прилипченко Мария Сергеевна Студентка 2 курса ЛГУ им. Пушкина Факультет: Философии, культурологии и искусства Кафедра/направление: Музыкальных дисциплин Проверила: ст. преподаватель Василькова Л. П. Санкт-Петербург 2018 г. Сведение о произведении и его авторах 1.Биографические данные композитора Георгий (Юрий) Васильевич Свиридов — один из самых своеобразных русских композиторов XX века. Он внес громадный вклад в отечественную музыку, в которой разработал новые пласты — глубоко народные, почвенные, связанные с исконными национальными традициями. В своем творчестве композитор размышляет о прошлом и настоящем родной земли, раскрывает дух народа «труженика и страстотерпца, правдоискателя и свободолюбца, борца за волю и справедливость». Единственная тема, сквозной линией, проходящая через весь творческий путь музыканта — Россия, ее люди, ее судьбы, причем чаще всего это крестьянские судьбы, крестьянская Россия. Избрание для себя темы, неизменно воплощаемой в творчестве, определило и круг жанров, к которым обращается композитор. Это жанры, связанные со словом, с живой, согретой человеческим теплом интонацией, будь то романс, цикл песен, хоровая поэма или оратория. Свиридова привлекают лишь стихи самой высокой пробы: Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова, Есенина и Блока, а из зарубежной поэзии — Бёрнса и Исаакяна. В наследии композитора нет ни опер, ни балетов. Основной его массив связан с вокальными, чаще — хоровыми жанрами. В ранние годы, еще не найдя своего индивидуального пути, Свиридов обращался к инструментальной музыке, а позднее, для заработка, — к музыке для кинофильмов и драматических спектаклей. Из них родились и оркестровые сюиты. Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998) родился в небольшом городке Фатеже близ Курска. Его интерес к музыке, народной песне проявился рано. Свои музыкальные занятия он начал в классе фортепиано Курской музыкальной школы, продолжил в Ленинградском Центральном музыкальном техникуме. Будучи членом Союза композиторов, Свиридов в 1936 году поступил в Ленинградскую консерваторию в класс композиции П. Б. Рязанова. Заканчивал свое обучение он уже под руководством Д. Д. Шостаковича. Композиторская биография Свиридова не совсем обычна. Первые сочинения, сразу сделавшие известным его имя, - романсы на стихи Пушкина - написаны, когда их автору еще не было двадцати лет. Однако окончательно он сформировался как композитор лишь спустя полтора десятилетия. Тогда-то и начался расцвет его творчества, ознаменованный замечательными, самобытными произведениями. В числе крупнейших художественных свершений композитора его вокально-симфонические фрески "Поэма памяти Сергея Есенина", "Патетическая оратория", кантаты "Курские песни" и "Ночные облака", многочисленные романсы на стихи Пушкина, Блока, Есенина, Пастернака и других. Свиридовым написано огромное количество произведений для хора a cappella, среди них: концерт "Пушкинский венок" на стихи А.С. Пушкина, "Концерт памяти А. А. Юрлова", хоры из музыки к драме А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович", хоровой цикл "Песнопения и молитвы" на богослужебные тексты: из Псалтири, акафистов, молебнов, литургии. Свиридову оказалось под силу поднять и творчески переплавить крупные интонационные пласты: крестьянского и городского бытового мелоса, революционной и массовой песни, пласты древней музыки знаменного распева, обрядовые попевки. Результатом такого сплава стала афористичность музыкального языка композитора, при котором в немногом выражается многое, в малом сконцентрировано большое содержание. Творчество Свиридова представлено главным образом камерно-вокальными, ораториальными и хоровыми сочинениями a cappella. Основные особенности стиля Свиридова сложились к началу 50-х годов и затем лишь незначительно варьировались. Главная черта стиля Свиридова - русское национальное начало его музыки, песенность, характерная для русского фольклора. Отсюда диатонизм, лежащий в основе большинства произведений, обилие унисонов и параллелизмов, широкое использование подголосочной полифонии и хоровых педалей. Встречается в хоровой гармонии Свиридова и хроматика, чаще всего там, где музыка выражает сложное душевное состояние (ср. "Ночные облака" №1); по выражению А.Белоненко "гармония становится зеркалом, в котором отражаются малейшие движения человеческой души". В целом же мелодика Свиридова диатонична, широко используются архаичные лады, на основе которых создаются лаконичные и очень выразительные полутоновые интонации. Достижения Свиридова в области мелодики особенно заметны на фоне увлечения многих его современников новыми техниками письма - сонористикой, алеаторикой, введением в партитуру звукоподражательных эффектов, - Свиридов остался верен традиции поющего хора, что, прежде всего, позволило ему передать интонационное богатство русской мелодической речи. Почти не цитируя фольклорных мелодий, композитор свободно растворяет в своей музыке интонации крестьянской и городской песенности, знаменного распева и духовного стиха, революционных и массовых песен. Свиридов - один из немногих современных композиторов, кто вернул мелодии её главенствующую роль. Даже гармония во многом диктуется мелодией: это так называемая резонирующая гармония, включающая и как бы продлевающая звучание всех тонов мелодии. Отсюда и её необычное строение в основе которой квартовые и секундовые соотношения. Свиридовская гармония как правило играет не функциональную, а фоническую роль, в ней - "ощущение огромных пространств, звучащих далей, колокольных звонов. Сходную колористическую роль играет и оркестр. Несмотря на то, что Свиридов мало писал симфонических произведений, не вызывает сомнения, что им создан принципиально новый оркестровый стиль, сочетающий яркость и мощь с прозрачностью, ощущение вокальности звучания с чисто инструментальными наигрышами и звонами. Особенно много внесено Свиридовым в сферу хоровой изобразительности, звукописи: он мастерски владеет тембровой палитрой хора, ему подвластны самые тонкие приёмы и самые изысканные оттенки звучности. В песнях, романсах, отдельных частях крупных хоровых сочинений Свиридов пользуется простыми традиционными формами: двух-, трёхчастными, особенно куплетными и куплетно-вариационными. Благодаря постоянной, пронизывающей вариантности, его формы становятся сквозными, чаще всего итогом выступает последний раздел или куплет. Композиция кантатно-ораториальных сочинений каждый раз индивидуальна и зависит от решаемой в данный момент творческой задачи. Музыкальное развитие в них меньше подчиняется законам драматургии, нет целеустремлённо развивающегося сюжета, в отличие от кантат и ораторий 30-х годов ("Александр Невский" С. Прокофьева, "На поле Куликовом" Ю. Шапорина). На первом плане находится не изображение события как такового, а его осмысление и эмоциональное переживание, поэтому возникает и определённый тип драматургии, основанный на постепенном выстраивании объёмного целого из, казалось бы, малозначительных деталей. Такой тип композиции близок древнерусским эпическим произведениям. Всё творчество Свиридова пронизывает тема Родины в широком смысле слова. Она занимает центральное место, подчиняя себе все остальные: историческая судьба России, её природа, судьба отдельно взятого человека и целого народа, роль искусства в человеческой жизни. Неоднократно осмысляется тема революции, её места в истории России и судьбах людей. Не менее важна для Свиридова тема Поэта - голоса и совести народа. Поэт - главный герой большинства крупных произведений Свиридова: первым в этом ряду стоит пушкинский цикл, а с появлением поэмы "Страна отцов" на стихи А. Исаакяна эта тема становится ведущей. После цикла «Песни на стихи Роберта Бёрнса» композитор целиком сосредотачивается на национальных сюжетах и русской поэзии. Начинается новый этап с характерными для него обращениями к музыкально-историческому прошлому России, что впоследствии приведёт к созданию трёх хоров к драме А.Толстого "Фёдор Иоаннович", где Свиридов обращается к особенностям знаменного распева. Немного позже он подходит к жанру хорового концерта как к самостоятельному, ставшему наиболее подходящей формой воплощения крупных замыслов. Это сказалось в целом на тоне многих его произведений - несуетном и возвышенном, - на особенностях языка, а завершением творческого пути стало создание оригинальных духовных песнопений. Умер Георгий Васильевич Свиридов 6 января 1998 года, став ещё при жизни признанным классиком русской музыкальной культуры. 3. Место произведения в хоровом наследии автора. Хор «Ясные поля» Г. Свиридова входит в хоровой цикл «Песни безвременья» (1980 г.), написанный на стихи А. Блока. Относится к позднему периоду творчества. Цикл состоит из четырех номеров: 1. Осень 2. Ясные поля 3. Весна и колдун 4. Икона 2. Биографические данные автора поэтического текста Александр Блок - поэт, драматург, литературный критик, переводчик. Выдающийся представитель так называемого «младшего» символизма, крупнейший русский поэт 20 века. Родился 28 ноября (по новому стилю) 1880 г. в Петербурге. Блок рано начал писать стихи. Его поэтическое возмужание пришлось на 1900—1901 гг., когда громко заявила о себе школа символистов. В 1903 г. в их журнале «Новый путь» был опубликован первый цикл блоковских стихов «Из посвящений». Впрочем, близость Блока с символистами оказалась непродолжительной. Талант его был слишком значительным, чтобы долго оставаться в узких рамках их школы. С этого времени в поэзии Блока стали все явственнее звучать скорбные мотивы, навеянные реальной жизнью. Хотя сама внешняя жизнь почти не отразилась в его глубоко психологической лирике, трагизм ее был передан Блоком с потрясающей силой. Все поэтические циклы Блока, появившиеся между 1907 и 1917 г., полны тревожных предчувствий надвигающейся на Россию катастрофы. Наверно, ни в каких других художественных произведениях духовная драма, переживаемая русским обществом, не получила такого полного и всеобъемлющего воплощения. Блок прочувствовал ее до самых сокровенных глубин и пережил эту тягостную полосу безвременья, как свою великую личную трагедию. В лирике Блока заложен глубокий смысл неразрывной связи его творчества с потоком чужих жизней, которые через него проходят и в нем растворяются. О многих чужих жизнях он размышляет, как о своей («Холодный день», «Я в четырех стенах – убитый…»). Даже судьбу и муки Христа он раскрывает как свою судьбу, свои муки: «Пред ликом Родины суровой я закачаюсь на кресте…». В каждом лирическом произведении Блока сочетаются различные голоса, спорящие, замолкающие, создающие драматические картины жизни в своих переплетах, более сложные, чем только индивидуальное восприятие. Поэзия Блока расширяет само представление о лирическом герое, о поэтическом мире, который открыт чужим судьбам и голосам. Лирика Блока драматизирована не только по своему содержанию. Новизна самого характера, ее лирического строя, объемность и глубина формы раскрытия поэтического духовного мира передают всю противоречивость и контрастность жизни, воссоздают слитность и общность человеческих переживаний в единстве личного и чужого. Именно в этом состоит открытие Блока в области структуры лирической поэзии, ее идейно-художественной сущности. Книга вторая (1904-1908) – Разные стихотворения (1904-1908) – стихотворение «Всюду ясность Божия...» написано 3 октября 1907 года. Лирика второго тома (1904-1908) отразила существенные изменения блоковского мировосприятия. Общественный подъем, охвативший в это время самые широкие слои российского народа, решающим образом воздействовал и на Блока. Он отходит от мистицизма Соловьева, от чаянного идеала мировой гармонии, но не потому, что идеал этот стал несостоятельным для поэта. Он навсегда остался для него тем краеугольным камнем, на котором построено его творчество. Но в сознание поэта властно вторгаются события окружающей жизни, требующие своего осмысления. 4. Анализ поэтического текста. Всюду ясность Божия, Ясные поля, Девушки пригожие, Как сама земля. Только верить хочется, Что на склоне лет Ты, душа, воротишься В самый ясный свет. Рифма перекрестная – дактилическая (1 и 3 строка) и мужская (2 и 4 строки). Стихотворный размер – хорей. Язык стихотворения богат художественными средствами – эпитетами «ясные поля», сравнение: «девушки пригожие, как сама земля». На место бытовой лексики приходят одухотворенные, поражающие своей музыкальностью строки. Художественные формы подчинены содержанию стихотворения, позволяя глубже проникнуться им. Создается прекраснейшая мелодия звучащего стиха. Свиридов не изменял текста стихотворения Блока, только расширил его повторением слов «Ты, душа, воротишься в самый ясный свет». Музыкально-теоретический анализ 1. Жанр – хоровая миниатюра, номер из хорового цикла. 2. Музыкальная форма. Хоровая миниатюра «Ясные поля» написана в двухчастной форме. Первая часть с 1 по 8 такт, вторая часть со 9 по 24. Такое деление обуславливается, в первую очередь, различными художественными образами. Первая часть написана в форме квадратного периода повторного строения, который состоит из двух предложений (1-8 т.). Период замкнутый, каденция прерванная. Такое окончание подчеркивает мажоро-минорное сопоставление Des-dur и b-moll. Вторая часть написана в форме квадратного периода неповторного строения (9-16 т.) с кодой (17-24 т.). Части произведения совпадают со строфами в стихотворении. В Коде второй части использован текст второй строфы. Контраст частей обусловлен поэтическим содержанием и находит выражение как в динамике, так и в темпе, гармонии, количестве партий. 3. Темп, агогика. Темп произведения в первой части обозначен композитором по метроному «  4. Метр, размер. На протяжении всего произведения используется простой размер ¾, метр трёхдольный, несмотря на двухстопный размер стиха. И эта особенность проявляется в ритмическом оформлении мелодии. 5. Ритм. В произведении «Ясные поля» композитор за счет ритмического рисунка создает яркое внутрифразовое движение. Например, в 1-2, 5-6 тактах восьмые ведут мелодию к следующей сильной доле, на которой движение ненадолго замирает:  В 9-10 тактах ритмический рисунок похож, но, вместо четверти с точкой и восьмой, композитор использует четверти, развитие мелодии продолжается до 12 такта, а в 11 используется тот же характерный ритм, что и в 1, 5, 9 и 15 тактах:  В коде Г. Свиридов укрупняет длительности, тем самым замедляя движение:  6. Тип письма. Склад смешанный – есть признаки гомофонно-гармонического и подголосочной полифонии. С одной стороны, произведение полностью моноритмично, не все голоса фактуры мелодически значимы на протяжении всего произведения (например, A 1,2 в 9-12 т.), что можно считать признаком гомофонно-гармонического склада. С другой, присутствуют следующие признаки подголосочной полифонии: многоголосие образуется путем одновременного сочета ния разных вариантов одного и того же напева; отсутствует общее фиксированное количество голосов, сама музыкальная ткань с точки зрения количества голо сов неоднородна, количество голосов увеличивается ближе к середине произведения (особенно 15-18 т.). Также совершенно очевидно равноправие каждого голоса — вари анта напева: очень трудно, если не невозможно, определить, какой именно из голосов может претендовать на роль ведуще го, а какой (какие) украшающего. 7. Гармонический анализ. Ладотональный план и гармонический язык произведения разнообразны. Композитор пользуется при написании очень необычными гармоническими сочетаниями, аккорды составляют цельную, неразделимую, гармоническую линию, что проявляется и в голосоведении. Характерным для Г. Свиридова является частое использование септаккордов и нонаккордов, звукоизобразительные созвучия, например 16-18 т.т.:   Части ярко разделены с помощью сопоставления тональностей. Такой прием помогает перейти от созерцательного настроения к взволнованному, мыслящему. Характерной особенностью является то, что все каденции, кроме 15-16 т., являются плагальными, что придает особую мягкость. В первой части композитор использует мажоро-минор, сопоставляются параллельные тональности (Des-dur преобладает в 1-2 и 5-6 т., а b-moll в 3-4 и 7-8 т.), и оба предложения завершаются прерванной каденцией. Особо нужно отметить использование двух нонаккордов подряд, они с первого такта дают ощущение простора и света в поле:  В начале второй части (9 т.) происходит отклонение в f-moll, с 9 по 12 т. преобладает субдоминантовая функция. С 13 т. происходит модуляция в b-moll, который остается основной тональностью до конца произведения. Однако композитор продолжает использовать мажоро-минор, в связи с этим – натуральную седьмую ступень в b-moll. Например, в 22 т.:  В конце произведения звучит t53 b-moll без неаккордовых звуков, делая конец произведения однозначным, ясным, в сравнении с предыдущим слуховым опытом. Тональный план произведения: 1 часть: Des-dur 2 часть: f-moll, модуляция в b-moll. 8. Построение мелодии. В первой части (1-8 т.) мелодическая линия, преимущественно, плавная, характерно поступенное движение, что обусловлено покоем, созерцательностью текста. Скачки на ч4 встречаются в начале предложений (1 и 4 т.) в партиях S1 и А1. Они, с образной точки зрения, расширяют обозримое пространство, рисуют картину поля. Также есть скачки в партиях В1,2. Скачки в этих партиях на ч4 и ч5 в 2-3 т. также связаны с мелодическим описанием поля, они расширяют хоровой диапазон ещё больше, как и воображаемое пространство. Особенно примечателен скачок на ч8 в партии В1 7т. Он дает ощущение опоры, устойчивости, что отражает суть слов «как сама земля». Во второй части, в 9-12 т. в партиях S1,2, Т1,2 и В1 происходит интенсивное, волнообразное развитие, однако партии А1,2 и В2 почти не принимают в нем участия, что соответствует постепенному нарастанию драматизма в тексте. Начиная с 13 и по 18 такты, активизируются уже все мелодические линии, что связано с приближением кульминации и, собственно, кульминацией. Взволнованному, страстному настроению в тексте соответствует большее, чем в первой части, количество скачков во всех партиях. С 18 т. снова преобладает поступенное движение, после кульминации скачки встречаются только в партии S1 и B2. Такое изменение в мелодических линиях подготавливает слушателей к окончанию произведения. 9. Голосоведение. В произведении, как таково, нет главного голоса, все голоса гармонично вплетены в музыкальное полотно, мелодическая линия движется единым звуковым пластом. Поэтому чаще всего используется параллельное голосоведение между большинством голосов и педаль в А2, Т1 и Т2, реже Б. Например в 1-2, 5-6, 9-10 и т.д. Противоположное движение голосов используется реже и связано как с гармонией, например:   , , Так и с кульминацией, расширением аккорда:  Вокально-хоровой анализ 1. Тип и вид хора. Произведение «Ясные поля» написано для восьмиголосного смешанного хора а cappella. Состав хора: S 1,2 A 1,2 T 1,2 B 1,2 2. Диапазон партий и обще-хоровой диапазон: S1: des1 – ges2 S2: des1 – f2 А1: des1– es2 А2: des1 – b1 T1: f – b1 T2: f – f1 B1: As – es1 B2: G – des1 Общий: G – ges2 3. Особенности тесситуры. В данном произведении тесситурные условия для женского хора являются по большей части удобными. Высокая тесситура используется в сочетании с forte, например в 12, 16, 17 т. Тесситурные условия в мужском хоре наоборот, могут вызвать трудности и требуют тщательной работы на репетициях. Так как диапазон партий шире, возникают сложные для исполнения сочетания высотности и динамики, например в 21 т, низкая тесситура у В2 на forte, а высокая у В1 и В2 на piano в 1 и 5 т. 4. Вокальные трудности. Характер звуковедения и атака звука. В первой части атака звука мягкая, звуковедение плавное, нежное. Во второй части более экспрессивный характер звуковедения, твердая атака звука в 13 и 17 т. на акцентах. Дыхание берется во время пауз, которые требуют единовременного снятия и вступления всего хора. В остальном, внутри построений, дыхание цепное, что также может составить трудность. 5. Интонационные трудности. Основной интонационной трудностью в данном случае станет исполнение высокой тесситуры мужским хором (например 12, 17-18 т.). Также интонационной трудностью могут стать альтерированные ступени, например в 16 т. партия А1,2. Также трудность могут составить скачки, например в С1,2 и В1,2 в 11-12 т. 6. Строй и ансамбль. Строй и ансамбль сложны для исполнения из-за особенностей гармонии, её насыщенности. Важно, чтобы хор понимал тяготение, чувствовал тональную основу той или иной альтерации. В плане горизонтального строя пение одного и того же повторяющегося звука (9-12 т.) может стать трудностью. Для того, чтобы её избежать, важно исполнять каждый последующий звук с тенденцией к повышению, максимально остро и точно. Например трудность может составить мажоро-минор, исполнение «аs» в партии В1 после звучания «а» в партии В2:  Сложные созвучия, с которыми сталкиваются все партии без исключения, составляют сложность в вертикальном строе. Например, при наслоении двух функций, где мужской и женский хор как бы исполняют два разных аккорда:  Помимо этого важно сохранить чистоту исполнения в медленном темпе, что требует хорошей подготовки и «впевания» произведения. По П.Г. Чеснокову, «...все большие интервалы требуют устойчивого исполнения основного тона и одностороннего расширения интервала, а все малые интервалы требуют устойчивого исполнения основного тона и одностороннего суживания интервала...». 7. Темповый и ритмический ансамбль. Ритмический ансамбль в данном произведении предполагает единство ощущения и соблюдения внутридолевой пульсации в связи с медленным темпом, особенно в первой части. Та же трудность может возникнуть в конце произведения, с 21 т. по 24, где длительности укрупняются. Относительно однообразный ритмический рисунок, ровное движение мелодии, могут стать причиной нарушения целостности в сочинении, спровоцировать хор на нежелательное пение по слогам. Помимо этого, в начале второй части (9-12 т.) важно сделать ускорение темпа по руке дирижера. Важно также соблюдать паузы, которых в произведении не мало, вместе брать дыхание, вступать и прекращать пение. 8. Динамический ансамбль. Одна из характерных особенностей разбираемого сочинения – большой диапазон динамики. В первой части (1-8 т.), чтобы подчеркнуть повествовательность, пасторальность образа, важно во всех партиях петь на piano. Во второй части (9-24 т.), происходит яркое динамическое развитие, в тексте связанное с переходом к личным переживаниям. В нём также необходимо единство партий и использование искусственного ансамбля в связи с тесситурой (например 21 т., ослаблена партия В2 из-за низкой тесситуры и divisi). В 20-22 т., нужно не дать ослабить динамику до piano, так как внутренний конфликт в тексте остался открытым. Чтобы хорошо показать образный контраст двух частей очень важно соблюдать указания композитора и не делать никаких резких изменений в динамике, даже при скачках. 9. Дикционно — орфоэпический ансамбль. В произведении очень важна работа над дикцией и артикуляцией, поскольку музыкальное содержание тесно связано с образным. Особое внимание в первой части (1-8 т.) следует уделить часто встречающимся здесь свистящим и шипящим согласным в словах ясность, девушки, сама и т.д. Они должны произноситься коротко (не смотря на медленный темп) и осторожно, при этом должны быть озвучены. Также важно во второй части (9-24 т.) сохранить четкость и ясность произношения, не смотря на ускорение темпа. Например, особо сложным для второй части может стать слово «воротишься», где нужно четко и твердо произнести звук «р», а после него не удлинять сочетание «шься». А также короткий и единовременный звук «с» в словах «самый», «ясный», «свет». В слове «склоне» сложным может стать сочетание согласных «скл», которое нужно проговорить не замедлив при этом темп. 10. Тембровый ансамбль. Так как в произведении присутствует тембральная разнокрасочность, то очень важно добиться ансамбля в достижении тембрального единства. В первой части (1-8 т.) тембровая окраска звука должна быть светлой, легкой, для передачи созерцательного образа полей и девушек. Во второй части (9-24 т.) звучание хора должно быть более одушесленным (с 9 т.), насыщенным, ярким, даже страстным (17-19 т.) по указанию автора, так как нарастает внутренний конфликт повествующего. Заключение 1. Исполнительский анализ. В данном произведении одна основная кульминация в 17 т. Произведение имеет элементы звукоизобразительности, иллюстративности, что помогает подчеркнуть как кульминацию, так и созерцательный настрой первой части. Это и разный темп частей, и резкая смена динамики, и сопоставление тональностей, и насыщенная гармония. Первая часть похожа на пасторальную зарисовку, основной штрих legato. Динамика р и сложные аккорды создают ощущение простора и света. Важно не усиливать динамику для сохранения образа. Вторая часть развивается стремительно, начинаясь с mf и ускорения темпа. Появляется больше диссонансов, нарастает внутренний конфликт. До 17 т. важно не только поддерживать, но и развивать динамическую составляющую. Кульминация в 17 т. требует особой тембральной выразительности, насыщенности. После нее есть опасное стремление традиционно ослабить звучность к концу произведения, но в тексте конфликт не разрешен, так как смысловая кульминация на слове «свет» в конце второй строфы. Однако композитор эту строфу повторяет, в итоге в произведении две смысловых вершины в 16 т. и в 23-24 т. Поэтому Г. Свиридов первую немного смещает, к 17 т., а вторую подчеркивает f и tenuto в 21-24 т. 2. Дирижёрские трудности. Основными дирижерскими трудностями могут стать: - показ агогики (9-12 т.); - показ ауфтактов, снятий (в т.ч. между частями, после пауз и т.д); - комбинированный ауфтакт с включением пауз (4-5, 8-9 т.); - показ динамики и ее гибкости, учитывая контрастность частей (8-24 т.); - показ и удерживание заданного темпа (1-8 т, 13-24 т.); - выразительность жеста и показа в целом, связанная смысловой насыщенностью текста произведения; - показ акцентов (3, 4, 12, 13, 17, 21 и 23 такты); - яркий показ кульминации (17-19 т.); - показ высотности (9-19 т.); - показ legato в 1-8 т.; Разбираемое произведение может быть исполнено только хорошо подготовленным учебным или профессиональным составом. Это связано со сложностью гармонии, строя, с большим диапазоном некоторых партий и зрелостью мысли, высказанной в стихотворении. Небольшой объем произведения позволяет включать его в различные сборные концерты и выступления. Оно может быть исполнено смешанным восьмиголосным хором а capрella. Библиография: 1. П. Чесноков. Хор и управление им. М., 1961 г. 2. Свободная энциклопедия Википедия, статья «Свиридов Г.В.» 3. Свободная энциклопедия Википедия, статья «Блок А.А.» 4. В. Стародубцева «Анализ хоровой партитуры»; М.,2007 г. 5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Стихотворный_размер 6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рифма 7. Н. Романовский. «Хоровой словарь». Издание второе, дополненное. Издательство «Музыка» ленинградское отделение 1972. 8. И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов «Учебник Гармонии» Изд. Музыка, Москва – 1965 г. 9. А. Сохор «Георгий Свиридов» Советский композитор. 1972 10. В. Самарин «Хороведение и хоровая аранжировка» - М., 2002г. |