УСВЧ FINAL. Линии передачи определение регулярные, нерегулярные, однородные, неоднородные. Открытые, закрытые их достоинства и недостатки, применения. Примеры

Скачать 10.27 Mb. Скачать 10.27 Mb.

|

Сердечник и оболочка захватывают световой луч в сердечник при условии, что луч света входит в сердечник под углом больше критического. Тогда луч света распространяется вдоль сердечника волокна с минимальной потерей мощности за счет полного внутреннего отражения. |

| Диапазон | Длина волны | Частота МГц |

| Метровый (ОколоВЧ) | 10м – 1 м | 30 – 300 |

| Дециметровый (УльтраВЧ) | 1м – 10 см | 300 – 3000 |

| Сантиметровый (СВЧ) | 10 см – 1 см | 3000 - 30000 |

| Миллиметровый (КрайнеВЧ) | 1 см - 1 мм | 30000 - 300000 |

Для передачи ЭМ колебаний в диапазоне до 3 МГц используют экранированные и неэкранированные проводные линии. Волны с частотой 3МГц- 3ГГц передают по коаксиальным радиочастотным кабелям. Передача в диапазоне 3-300 ГГц осуществляется по металлическим и диэлектрическим волноводам.

Применение диапазонов УКВ объясняется преимуществами, свойственными радиоволнам этого диапазона по сравнению с волнами других диапазонов. Радиоволны УКВ диапазона хорошо отражаются от предметов, встречающихся на пути их распространения. Это позволяет получать интенсивные сигналы, отраженные от целей, облученных радиолокационной станцией. В диапазоне УКВ легче получить остронаправленный радиолуч, необходимый для измерения угловых координат цели. В этом диапазоне наблюдается значительно меньше индустриальных помех.

Линии связи, при анализе которых нельзя пренебречь токами, обусловленными емкостью между проводами (токами смещения) и проводимостью изоляции называют цепями с распределенными параметрами (длинными линиями). Длинную линию можно представить в виде электрической схемы, чтобы облегчить анализ ЛП. Это эквивалентная схема – электрическая схема, в которой все реальные элементы заменены максимально близкими по функциональности цепями из идеальных элементов. Но этот метод даёт погрешность из-за того, что не учитывается неидеальность элементов и т.д.

Предполагается , что геометрические размеры эквивалентной схемы настолько малы, что какие-либо эффекты длинных линий отсутствуют, то есть эквивалентная схема рассматривается как система с сосредоточенными параметрами.

Резистор. Идеальный резистор характеризуется только сопротивлением. Индуктивность, емкость, а также сопротивление выводов равны нулю.

Конденсатор. Идеальный конденсатор характеризуется только ёмкостью. Индуктивность, утечка, тангенс угла потерь, диэлектрическое поглощение а также сопротивление выводов равны нулю.

Катушка индуктивности. Идеальная катушка индуктивности характеризуется только индуктивностью. Емкость, сопротивление потерь, а также сопротивление выводов равны нулю.

Источник ЭДС. Идеальный источник ЭДС характеризуется только своим напряжением. Внутреннее сопротивление и сопротивление выводов равны нулю.

Источник тока. Идеальный источник тока характеризуется только своим током. Утечка равна нулю.

Проводники. Элементы эквивалентной схемы соединены идеальными проводниками, то есть индуктивность, емкость и сопротивление проводников равны нулю.

Режимы в плоскостях отчета фаз могут быть описаны в терминах напряжений падающих волн и отраженных волн – волновой подход, применяется в S – матрицах.

Режимы в плоскостях отчета фаз можно описать в терминах напряжений и токов – классический подход, применяется в Z и Y – матрицах.

От описанной S-матрицей, можно перейти по формулам переход к Z и Y – матрицам. Это и есть связь между волновым и классическим подходами.

Коэффициент отражения от нагрузки, КБВ, КСВ, сопротивление линии и соотношение между ними. Поведение модуля коэффициента отражения в идеальных и реальных ЛП. Резонансные сечения, значения в них напряженностей полей и сопротивлений.

Коэффициент отражения от нагрузки - отношение амплитуд отраженной и падающей волн в сечении нагрузки, при Z=0.

КБВ - отношение наименьшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля бегущей волны к наибольшему.

КСВ = (1-|Г|)/(1+|Г|).

КСВ = (1-|Г|)/(1+|Г|).КСВ - величина обратная КБВ. Характеризует степень согласования антенны и фидера, величина частотнонезависимая. КСВ = (1+|Г|)/(1-|Г|).

Через коэффициент отражения можно найти КБВ или КСВ, а от них по диаграмме Вольперта-Смита найти сопротивление.

Волновое сопротивление линии - отношение амплитуды напряжения к амплитуде силы тока бегущей волны. Зависит от емкости, диэлектрической проницаемости материала проводника, индуктивности и сопротивления на единицу длины.

КО в идеальной ЛП равен 1 или 0. А в реальной существуют различные неоднородности, помехи, влияющие на отражение, соответственно, КО не равен 1 или 0.

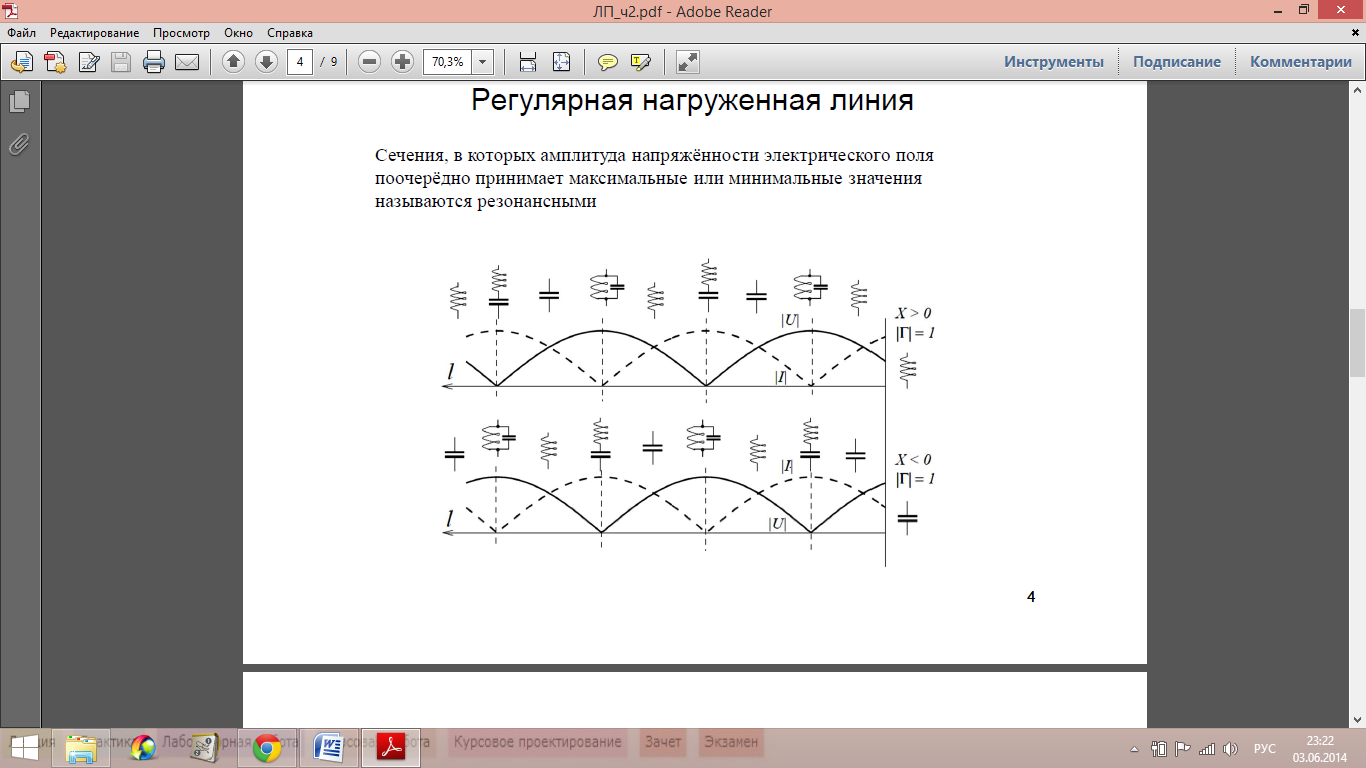

Резонансные сечения - Сечения, в которых амплитуда напряженности электрического поля поочередно принимает максимальные или минимальные значения.

Режим работы линии на реактивное сопротивление Z=jX.

В этом случае

имеет реактивный характер и в зависимости от у может в различных сечениях равняться 0 или ∞. Те или иные сечения наз. резонансными. называют резонансными

имеет реактивный характер и в зависимости от у может в различных сечениях равняться 0 или ∞. Те или иные сечения наз. резонансными. называют резонансными

Коэффициент отражения от нагрузки, КБВ, КСВ, сопротивление линии и соотношение между ними. Поведение модуля коэффициента отражения в идеальных и реальных линиях. Режимы в ЛП и их связь с сопротивлением нагрузки.

Коэффициент отражения – общее название двух безразмерных величин, характеризующих отражение волн от нагрузки в коаксиальной, симметричной полосковой или волноводной линии передачи. Коэффициент отражения по напряжению – комплексная величина, равная отношению амплитуд отраженной и падающей волн.

Ku=Uотр/Uпад=|Ku|*e(i*φ), где |Ku|- модуль коэффициента отражения, φ – фаза, определяющая запаздывание отраженной волны относительно падающей.

Коэффициент отражения по напряжению однозначно связан с отношением волнового сопротивления линии и импеданса нагрузки(полное сопротивление): Ku=(Zн – ρ)*( Zн + ρ), где Zн – импеданс нагрузки, ρ – волновое сопротивление.

Коэффициент стоячей волны (КСВ) — Отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.

Характеризует степень согласования антенны и фидера (также говорят о согласовании выхода передатчика и фидера) и является частотнозависимой величиной. Следует различать величины КСВ и КСВН (коэффициент стоячей волны по напряжению): первая высчитывается по мощности, вторая - по амплитуде напряжения и на практике используется чаще; в общем случае эти понятия эквивалентны.

Коэффициент стоячей волны по напряжению вычисляется по формуле:

где U1 и U2 — амплитуды падающей и отражённой волн соответственно.

Можно установить связь между KCBH и коэффициентом отражения Г:

Коэффицие́нт бегу́щей волны́ (КБВ) — отношение наименьшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля бегущей волны в линии передачи к наибольшему. КБВ является величиной, обратной КСВ.

Через коэффициент отражения можно найти КБВ или КСВ, а от них по диаграмме Вольперта-Смита найти сопротивление.

КО в идеальной ЛП равен 1 или 0. А в реальной существуют различные неоднородности, помехи, влияющие на отражение, соответственно, КО не равен 1 или 0.

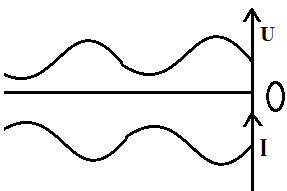

Рассмотрим упрощенно теорию линий передач. Есть 3 режима работа линии – работа на согласованную нагрузку (РБВ), работа на нагрузку большую волнового сопротивления линии и на нагрузку меньшую волнового сопротивления линии (РСВ).

Понятно, что в режиме бегущей волны фидерная линия используется оптимально, так как в случае согласованной нагрузке отсутствует отраженная волна. И передается максимальная мощность. Если же антенная система работает с КСВ, то фидерная линия используется не оптимально .

Режим стоячих волн

Если сопротивление нагрузки рассматриваемой линии не равно волновому сопротивлению, то только часть энергии, передаваемой падающей волной к концу линии, потребляется нагрузкой. Оставшаяся часть энергии отражается от нагрузки и в виде отраженной волны возвращается к источнику. Если модуль коэффициента отражения линии |ρ(x)|≡1, т.е. амплитуды отраженной и падающей волн во всех сечениях линии одинаковы, то в линии устанавливается специфический режим, называемый режимом стоячих волн.

Только в трех случаях, когда сопротивление нагрузки либо равно нулю, либо бесконечности, либо имеет чисто реактивный характер.

Следовательно, режим стоячих волн может установиться только в линии без потерь прикоротком замыканииилихолостом ходена выходе, а так же если сопротивление нагрузки на выходе такой линии имеет чисто реактивный характер.

Режим бегущей волны

По линиям передач оптимальная передача энергии требует их согласование: получение в линии режима бегущей волны - KCB=1, Г=0(коэфф отражения). Полное согласование.

Такой режим для цепей с сосредоточенными параметрами будет соответствовать равенству внутреннего сопротивления источника сопротивлению нагрузки.

Передается максимальная мощность – оптимальный режим.

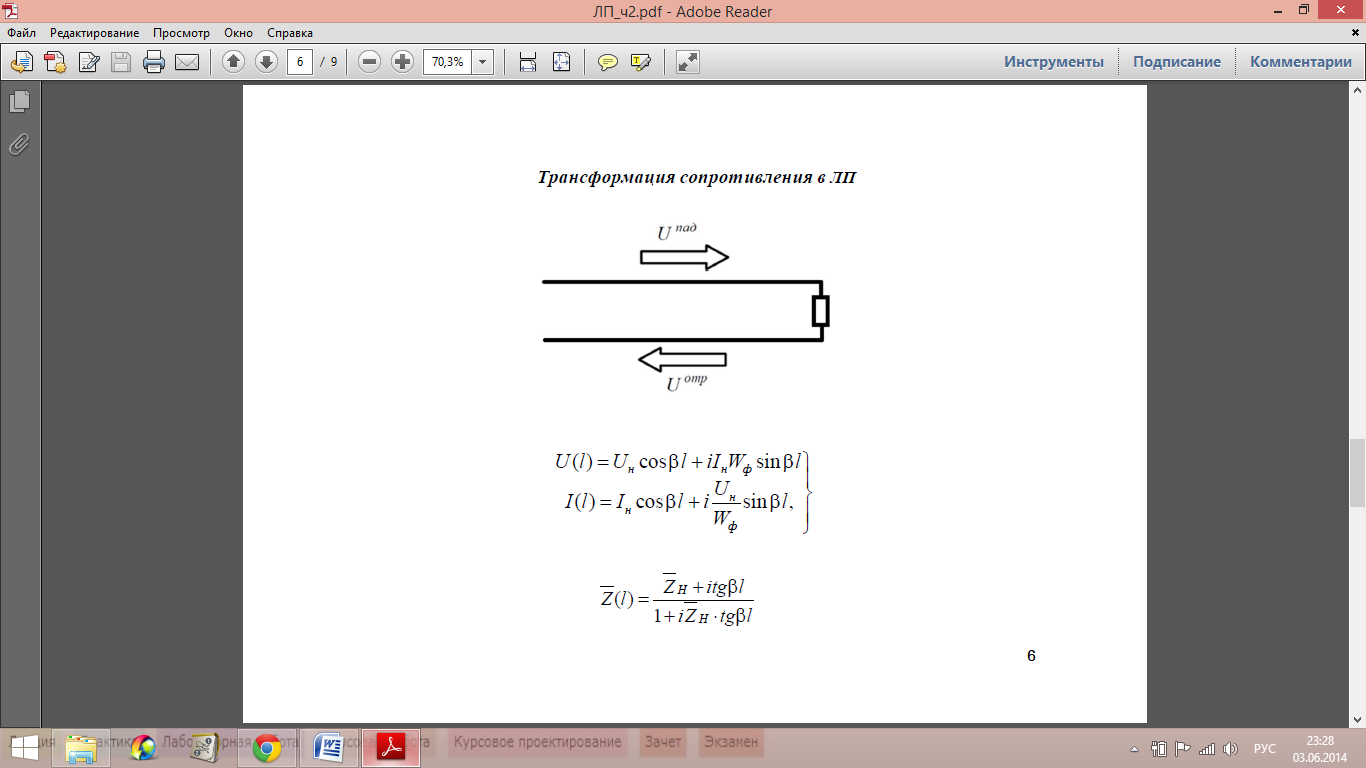

14. Формула трансформации сопротивлений с пояснениями. Эквивалентные сечения и расстояния между ними. Входное сопротивление отрезка фидера, значения в случае реактивных нагрузок. Понятие шлейфов, их входные сопротивления, применения.

Данная формула получается из телеграфных уравнений (напряжение/сила тока)

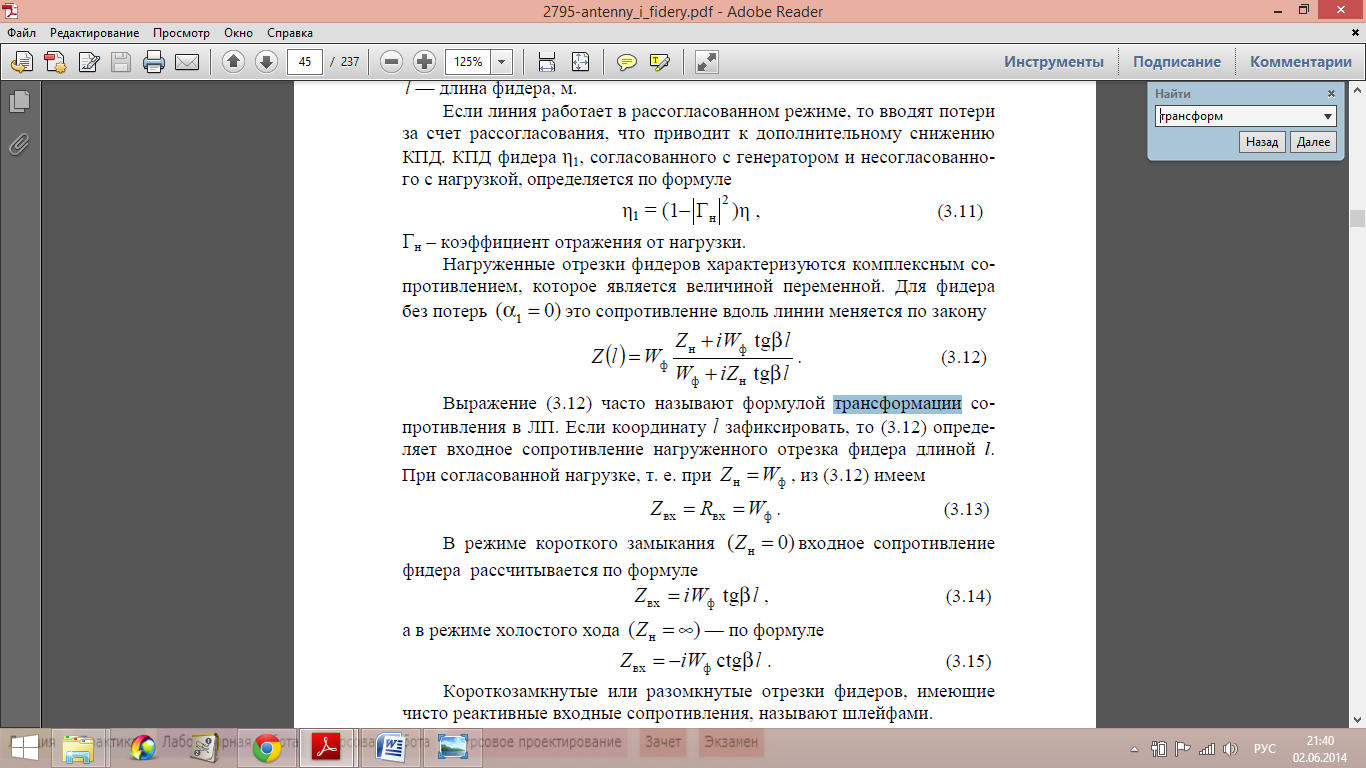

Данное выражение называется формулой трансформации сопротивления, β=2*π/λ-волновое число. Если зафиксировать l, то данная формула определяет входное сопротивление нагруженного отрезка фидера длиной l. При согласованной нагрузке Zн=Wф имеем Zвх=Rвх=Wф

В режиме короткого замыкания (Zн=0) входное сопротивление фидера рассчитывается по формуле

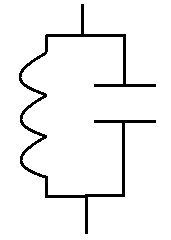

Шлейфы – ЛП, имеющая на конце нагрузку в виде ХХ или КЗ, короткозамкнутые или разомкнутые отрезки фидеров, имеющие чисто реактивные входные сопротивления.

Для кз шлейфов Zн=0, Zвх=i Wф tgβl.

Для хх, Zн=∞, Zвх=-i Wф ctgβl

РБВ

Zн=Wф=Rн

Xн=0

Uотр=0

|Гн|=0

Umax=Umin=|Uпад|=|U(I)|=const

Смешанных волн

Rн>Wф

R+jX (индуктивность)

R-jX(емкость)

R (колебательный контур)

3. РСВ

|Гн|=1

Umax=2|Uпад|

Umin=0

Кн=0

Хн=0 КЗ

Хн=∞ ХХ полное отражение