Физика. Литература 27 Введение Энергетика Беларуси

Скачать 1.05 Mb. Скачать 1.05 Mb.

|

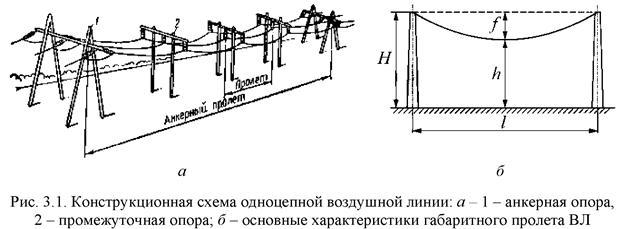

Содержание СодержаниеВведение 3 1. Краткая характеристика объекта 5 2. Назначение и элементы воздушных линий электропередач 6 3. Классификация и конструкции опор воздушных линий электропередач 8 4. Последовательность монтажа воздушных линий электропередач 11 5. Расчёт и выбор пускозащитной аппаратуры напряжением до 1000 В 16 5.1. Расчёт и выбор аппаратов защиты (автоматические выключатели) 16 5.2. Проверка эффективности защиты 19 5.3. Выбор магнитных пускателей и тепловых реле 20 6. Разработка схемы управления дополнительным освещением 22 7. Охрана труда 24 Литература 27 Введение Энергетика Беларуси — одна из основных отраслей экономики Республики Беларусь и является её важнейшей структурной составляющей. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны обеспечивает функционирование всех её отраслей и устойчивое социально-экономическое развитие страны и включает в себя системы добычи, транспорта, хранения, производства и распределения основных видов энергоносителей: природного газа, нефти и продуктов её переработки, твёрдых видов топлива, электрической и тепловой энергии. Роль комплекса в экономике страны определяется следующими параметрами: он производит 24 % промышленной продукции страны, осваивает четвертую часть всех инвестиций в основной капитал промышленности, в нём сосредоточено 22,8 % промышленно-производственных основных фондов, занято 5,3 % промышленно-производственного персонала. В ТЭК Белоруссии выделяют: - топливную промышленность (нефтяную, газовую, торфяную); - электроэнергетическую промышленность. ТЭК имеет развитую производственную инфраструктуру, включая сеть нефтепроводов и газопроводов, в том числе магистральных, а также высоковольтные линии электропередач.  Долгосрочной целью развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Беларуси является удовлетворение потребностей экономики и населения страны в энергоносителях на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду. Долгосрочной целью развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Беларуси является удовлетворение потребностей экономики и населения страны в энергоносителях на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду.Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 3 "О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства" установлено, что обеспечение энергетической безопасности должно осуществляться путем развития собственной энергосырьевой базы, диверсификации топливно-энергетических ресурсов по видам и странам, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Сегодня Беларусь является членом (партнером) многих интеграционных объединений, в цели которых заложено совместное решение геополитических, технологических, экономических, экологических и других вопросов в области ТЭК. Выполняя достигнутые договоренности, Беларусь выступает надежным партнером в области транзита энергетических ресурсов, является активным участником в вопросе снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, достигла высоких показателей в области рационального использования топливно-энергетических ресурсов.  По предварительным данным в 2021 г. производство электрической энергии составило 40,6 млрд. кВт*ч, потребление – 39,9 млрд. кВт*ч. По предварительным данным в 2021 г. производство электрической энергии составило 40,6 млрд. кВт*ч, потребление – 39,9 млрд. кВт*ч.В Беларуси ведется строительство первой атомной электростанции суммарной мощностью двух энергоблоков 2400 МВт. Реализация проекта позволит повысить энергетическую безопасность страны, уменьшить долю природного газа в энергетическом балансе и сократить выбросы парниковых газов. Реализуется комплекс мероприятий по интегрированию Белорусской АЭС в энергосистему. В рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса 2020" по показателю "Подключение к системе электроснабжения" Беларусь занимает 20 место. Созданная в Беларуси газотранспортная система протяженностью свыше 63 тыс. км позволяет обеспечить подачу природного газа в востребованных объемах потребителям. В 2019 году организациями ГПО "Белтопгаз" поставлено 19,3 млрд. куб. м природного газа. В Беларуси извлекаемые промышленные запасы торфа оцениваются в 302,1 млн. т. Имеется развернутая производственная инфраструктура организаций торфяной промышленности Минэнерго и топливоснабжающих организаций областей и г. Минска. В общем топливно-энергетическом балансе доля торфа составляет около 1,5%, что позволяет ежегодно замещать до полумиллиарда кубических метров импортируемого природного газа. В данной письменной работе рассмотрены следующие вопросы: назначение и элементы воздушных линий электропередач, классификация и конструкции опор воздушных линий электропередач, последовательность монтажа воздушных линий электропередач, а также произведён расчёт и выбор аппаратов защиты автоматических выключателей, выбор магнитных пускателей и тепловых реле; разработана схемы управления дополнительным освещением и охрана труда при монтаже воздушной линии электропередач. Краткая характеристика объекта  Гомельская областная клиническая больница (ГОКБ) В 2020 году Гомельской областной клинической больнице исполнилось 76 лет со дня основания. История Гомельской областной клинической больницы – это совокупность знаний, таланта, доброты и преданности делу ее сотрудников. Истоки больницы берут начало в 1944 г., когда через год после освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, начала свою работу 1-я Советская больница на 225 коек, переименованная позже в Гомельскую областную больницу. В 1977 г. вступил в строй новый многопрофильный корпус больницы на 1465 коек, а в 1982 году был открыт родильный дом. После открытия в 1993 году Гомельского государственного медицинского университета больница становится его крупнейшей клинической базой. Ежегодно в больнице проходят стажировку более 120 врачей-интернов и врачей-специалистов из всех районов Гомельской области. Сегодня учреждение «Гомельская областная клиническая больница» представляет собой крупнейший в области многопрофильный центр, оказывающий плановую и экстренную специализированную помощь населению г. Гомеля и Гомельской области. В больнице функционируют 23 специализированных отделения, родильный дом, консультативная поликлиника, 11 современных лечебно-диагностических и вспомогательных медицинских служб, областной центр экстренной медицинской помощи. Основными принципами, которыми неуклонно руководствуется коллектив в ежедневной работе, являются: обеспечение доступности специализированной медицинской помощи населению г. Гомеля и Гомельской области, использование высокотехнологичных методов диагностики и лечения, высокая культура обслуживания пациентов, профессиональное выхаживание пациентов. Сотрудники ГОКБ имеют огромный опыт по оказанию специализированной помощи населению. За год в стационаре на 959 койках проходят лечение около 38 000 пациентов, выполняется более 17 тысяч самых различных операций. Консультативную поликлинику посещают более 160 000 пациентов, здесь осуществляется прием по 28 врачебным и педагогическим специальностям.   2. Назначение и элементы воздушных линий электропередач 2. Назначение и элементы воздушных линий электропередачЭлектрической воздушной линией (ВЛ) называется устройство, предназначенное для передачи на расстояния и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс, изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям.  Рисунок 2.1 Воздушная линия электропередач состоит из следующих элементов: Фундаменты опор Опоры Провода Изоляторы Арматура Фундаментом опоры – называется конструкция, заделанная в грунт и передающая на него нагрузки от опоры с изоляторами, проводов и внешних воздействий. Опора – это сооружение для удержания проводов и при наличии — грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга. Провода предназначены для передачи электрической энергии от источников к электроприёмникам потребителей.  Изоляторы – это электротехнические устройства, необходимые для крепления и изоляции проводов на опорах ВЛ. Изоляторы – это электротехнические устройства, необходимые для крепления и изоляции проводов на опорах ВЛ.Арматура - специальные типовые детали, предназначенные для соединения проводов, соединения изоляторов в гирлянды, крепления к ним проводов, подвески гирлянд на опорах линий электропередачи и других функций. К основным характеристикам воздушных линий относят: трасса линии, длинна пролёта, стрела провеса провода, габарит линии. Трассой линии – называется положение оси линии на местности или полосу земли, на которой сооружена воздушная линия. Длинной пролёта(l) – называют расстояние по горизонтали между опорами, на которых закреплён провод. Различают: промежуточный, анкерный, приведённый и визируемый пролёты. Промежуточный – расстояние между соседними промежуточными опорами. Анкерный – расстояние между осями двух ближайших анкерных опор. Приведённый – это длинна среднего промежуточного пролёта анкерного участка. Визируемый – это пролёт, где регулируются провода и тросы для получения проектной стрелы их провеса. Стрелой провеса(f) – называют вертикальное расстояние от горизонтальной прямой, соединяющей точки закрепления провода, до низшей точки провода в пролёте. Габаритом линии (h) – называют вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролёте до земли.  Рисунок 2.2. Конструкционная схема воздушной линии: а) 1 – анкерная опора, 2 – промежуточная опора; б) основные характеристики габаритного пролёта ВЛ. 3. Классификация и конструкции опор воздушных линий электропередач Воздушные линии электропередач классифицируются по: По роду тока: постоянного переменного По назначению: сверхдальние 500 кВ и выше – служащие в основном для связи между отдельными энергосистемами; магистральные 220 и 380 кВ – служащие для передачи энергии от мощных электростанций; распределительные 35, 110 и150 кВ – служащие для электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных районов; линии электропередач (ЛЭП) 20 кВ и ниже – подводящие электроэнергию к потребителям. По напряжению: до 1000 В; выше 1000 В. По электрическому режиму работы: с изолированной нейтралью генератора или трансформатора; с глухо заземлённой нейтралью. Воздушная линия электропередач имеет следующие типы опор: Опоры линий – это сооружения, поддерживающие провода на необходимом расстоянии друг от друга и от поверхности земли, проводов других линий, дорог, крыш зданий и т.п. Типы опор по назначению различают: промежуточные; анкерные; угловые; специальные. Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках трассы ВЛ, предназначены только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки от тяжения проводов вдоль линии. Анкерные опоры воздушных линий электропередач, воспринимающие усилия от разности тяжения проводов, направленных вдоль ВЛ; их устанавливают на прямых участках трассы в ее опорных точках, а также на пересечении с различными сооружениями.  Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерными, Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерными, устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерные угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. Поэтому промежуточные угловые опоры применяются для углов до 10 - 20°. При больших углах поворота устанавливаются анкерные угловые опоры. Специальные опоры подразделяют на: ответвительные, перекрёстные и концевые. Ответвительные опоры предназначены для выполнения ответвлений от магистральных ВЛ при необходимости электроснабжения потребителей, находящихся на некотором расстоянии от трассы. Перекрёстные опоры применяются для выполнения на них скрещивания проводов ВЛ двух направлений. Концевые опоры устанавливают в начале и в конце ВЛ, они воспринимают направленные вдоль линии усилия, создаваемые односторонним тяжением проводов. По применяемому материалу опоры бывают: деревянные, железобетонные и металлические.  Деревянные опоры изготовляют из круглого леса — бревен со снятой корой. Стандартная длина бревен колеблется от 5 до 13 м через 0,5 м, а диаметр в верхнем отрубе — от 12 до 26 см через 2 см. Толщину бревна в комле, то есть в нижнем, толстом конце, определяют естественной конусностью ствола дерева. Изменение диаметра бревна на каждый погонный метр его длины, называемое сбегом, принимается 0,8 см. Чем больше длина бревен для опор (чем длинномернее лес), тем выше стоимость кубического метра древесины. Деревянные опоры изготовляют из круглого леса — бревен со снятой корой. Стандартная длина бревен колеблется от 5 до 13 м через 0,5 м, а диаметр в верхнем отрубе — от 12 до 26 см через 2 см. Толщину бревна в комле, то есть в нижнем, толстом конце, определяют естественной конусностью ствола дерева. Изменение диаметра бревна на каждый погонный метр его длины, называемое сбегом, принимается 0,8 см. Чем больше длина бревен для опор (чем длинномернее лес), тем выше стоимость кубического метра древесины.Главный недостаток деревянных опор линий электропередачи — малый срок службы вследствие загнивания древесины, особенно в месте выхода ее из земли на поверхность. В связи с этим эксплуатационные расходы на ремонт опор составляют около 16% их стоимости. Древесина опор подвергается воздействию внешних условий и особенно переменной влажности в месте заделки в землю. Вследствие этого она загнивает, разрушается и, если не принять специальных мер, быстро выходит из строя.  Рисунок 3.1 Рисунок 3.1Железобетонные опоры. Преимущества железобетонных опор заключаются в практически неограниченном сроке службы и небольших эксплуатационных расходах. Опоры из железобетона превосходят деревянные и металлические опоры по долговечности, при этом расходы на эксплуатацию практически отсутствуют, для их изготовления требуется на 65 — 70% металла меньше, чем на металлические опоры. Железобетонные опоры широко применяются на ВЛ до 500 кВ включительно. Срок службы железобетонных опор считается в среднем в два раза выше, чем деревянных, хорошо пропитанных опор. Отпадает необходимость в использовании древесины, повышается надежность электроснабжения. Применение железобетонных пасынков позволило резко увеличить срок службы деревянных опор. При изготовлении железобетонных опор для обеспечения необходимой плотности бетона применяются виброуплотнение и центрифугирование. Траверсы одностоечных опор – металлические оцинкованные.  Рисунок 3.2. Рисунок 3.2.Металлические опоры, применяемые на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, достаточно металлоемкие и требуют окраски в процессе эксплуатации для защиты от коррозии. Срок службы металлических опор в несколько раз больше, чем деревянных, но они требуют значительных затрат металла и дороги в эксплуатации. Устанавливают металлические опоры на железобетонных фундаментах. Независимо от конструктивного решения и схемы металлические опоры выполняются в виде пространственных решетчатых конструкций.  4. Последовательность монтажа воздушных линий электропередач Монтаж воздушных линий электропередач выполняют в следующей последовательности: Разбивка трассы ВЛ: Разбивкой трассы ВЛ называют комплекс работ по определению на местности проектных направлений линии и мест установки опор. Трасса должна быть проложена на местности так, чтобы после сооружения линии обеспечивались: нормальные условия движения транспорта и пешеходов, удобства эксплуатационного обслуживания и ремонта всех элементов линии. Разбивку трассы воздушной линии начинают с того, что при помощи теодолита определяют направление первого прямолинейного участка линии, а затем по этому направлению устанавливают две вешки: одну в начале участка, а другую - на расстоянии 200 - 300 м от нее (в зависимости от условий видимости). По полученному направлению в местах размещения опор, указанных в проекте, устанавливают временно вешки, которые визируют с концов участка линии для проверки правильности расположения их в створе сооружаемой ВЛ, а затем эти вешки удаляют, заменяя пикетными знаками. На каждом пикетном знаке указывают его номер, а также проектный номер опоры, подлежащей установке в этом месте. Пикетные знаки располагают в центре будущих котлованов. Рытьё котлованов:  Рытье котлованов под опоры ВЛ должно производиться механизированным способом. Котлованы цилиндрической формы под одностоечные опоры роют при помощи самоходных бурильно-крановых машин, а прямоугольные котлованы под анкерные опоры — одноковшовыми экскаваторами. Рытье котлованов под опоры вручную может быть допущено при небольшом объеме земляных работ и в случае невозможности применения соответствующих механизмов вследствие стесненных условий на трассе ВЛ, возможности повреждения работающими механизмами близко расположенных объектов (подземных коммуникаций, наземных сооружений и т. п.) или опасности нанесения травм. Работы по сооружению воздушных линий электропередач целесообразно организовать так, чтобы по мере готовности котлованов сразу же в них устанавливались опоры. Совмещение Рытье котлованов под опоры ВЛ должно производиться механизированным способом. Котлованы цилиндрической формы под одностоечные опоры роют при помощи самоходных бурильно-крановых машин, а прямоугольные котлованы под анкерные опоры — одноковшовыми экскаваторами. Рытье котлованов под опоры вручную может быть допущено при небольшом объеме земляных работ и в случае невозможности применения соответствующих механизмов вследствие стесненных условий на трассе ВЛ, возможности повреждения работающими механизмами близко расположенных объектов (подземных коммуникаций, наземных сооружений и т. п.) или опасности нанесения травм. Работы по сооружению воздушных линий электропередач целесообразно организовать так, чтобы по мере готовности котлованов сразу же в них устанавливались опоры. Совмещение работ по рытью котлованов и установке в них опор позволит минимальное время оставлять котлованы открытыми и таким образом избежать несчастных случаев с людьми и животными, а также осыпания стенок и скопления влаги на дне котлованов. Котлованы бурят буром в несколько приемов. Углубив бур на 0,4 - 0,5 м, его поднимают вместе с находящимся на нем грунтом и, увеличивая число оборотов бура, разбрасывают грунт. Затем бур повторно опускают в котлован и углубляют его еще на 0,4 - 0,5 м. Эти операции продолжают до тех пор, пока не будет вырыт котлован требуемой глубины и ширины. Глубина котлованов под опоры определяется проектом в  зависимости от характера грунта, высоты опоры и ее назначения, климатических условий района, количества размещаемых на опоре проводов и их общего сечения, особых условий на трассе и др. Внешние границы котлованов на поверхности земли определяются углом естественного откоса. Площадь основания котлована должна допускать перемещение комля опоры на 10 - 15 см поперек оси трассы для более точной установки опор в створе линии. зависимости от характера грунта, высоты опоры и ее назначения, климатических условий района, количества размещаемых на опоре проводов и их общего сечения, особых условий на трассе и др. Внешние границы котлованов на поверхности земли определяются углом естественного откоса. Площадь основания котлована должна допускать перемещение комля опоры на 10 - 15 см поперек оси трассы для более точной установки опор в створе линии.Сборка и установка опор: Деревянные опоры для ВЛ напряжением 35 кВ и выше поставляются отдельными элементами (стойки, траверса, раскосы), сборка которых между собой выполняется с помощью болтовых соединений. В стойках деревянных опор ВЛ напряжением до 10 кВ высверливаются отверстия для вкручивания стальных крючьев, на которые с помощью полиэтиленовых колпачков армируются штыревые изоляторы. На траверсах деревянных П-образных опор ВЛ напряжением 35 кВ и выше в просверленные отверстия устанавливаются элементы сцепной арматуры для дальнейшего крепления гирлянд изоляторов. При необходимости по стойке деревянной опоры прокладывается заземляющий спуск из стальной проволоки. На железобетонных опорах ВЛ с помощью специальных хомутов монтируются стальные траверсы. Для ВЛ напряжением до 10 кВ эти траверсы имеют штыри, на которые с помощью полиэтиленовых колпачков армируются штыревые изоляторы. Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше на концы траверс устанавливаются элементы сцепной арматуры для дальнейшего крепления гирлянд подвесных изоляторов. Металлические опоры поставляются отдельными элементами, сборка которых между собой выполняется с помощью болтовых соединений. После завершения сборки металлических опор производится восстановление их антикоррозийного покрытия в местах его повреждения при транспортировке и сборке. Сборка опор выполняется по возможности ближе к месту ее будущей установки. При сборке применяются автокраны, домкраты и другие механизмы и инструменты. Собранные опоры должны соответствовать рабочим чертежам проекта ВЛ. Методы установки опор зависят от их конструкций, фундаментов, а также наличия тех или иных подъемных средств и механизмов. Большинство опор устанавливаются с помощью подъемного крана соответствующей грузоподъемности. Вылет и рабочий ход стрелы подъема крана должны обеспечивать полный подъем опоры, перемещение ее к месту установки и удержание в вертикальном положении до закрепления опоры на фундаменте или в грунте. При установке опоры выверяется ее вертикальное положение. Для металлических опор используются металлические прокладки, устанавливаемые между пятой опоры и верхней плоскостью железобетонного фундамента. Вертикальность деревянных и железобетонных опор достигается с помощью временных оттяжек и упоров до окончательного закрепления опоры в грунте. Котлованы под деревянные и железобетонные опоры после выверки их вертикального положения засыпаются гравийно-песчаной смесью с послойным трамбованием. Монтаж фундаментов: Глубина заложения фундамента зависит от плотности грунта, глубины его промерзания, воздействующих на фундамент нагрузок. В настоящее время промежуточные свободностоящие одностоечные деревянные и железобетонные опоры линий напряжением до 220 кВ, а также анкерно-угловые опоры линий напряжением до 35 кВ со штыревыми изоляторами устанавливают непосредственно в грунт, т.е. без фундаментов. Котлованы  для этих опор разрабатывают буровыми машинами с буровыми головками диаметром на 5... 10 см больше диаметра устанавливаемой стойки. для этих опор разрабатывают буровыми машинами с буровыми головками диаметром на 5... 10 см больше диаметра устанавливаемой стойки. Таким образом, стойку опоры закрепляют в практически ненарушенном сухом грунте, обладающем значительно более высокими механическими характеристиками, чем нарушенный грунт засыпки. Чтобы усилить заделку, в верхней части котлована могут быть установлены дополнительно один или два ригеля. Ригель размещается в специально выполненной узкой щели и так же, как стойка, опирается на грунт с ненарушенной структурой. Монтаж изоляторов производят следующими способами: 1) Изоляторы закрепляют на крюках и штырях с применением уплотнительных полиэтиленовых колпачков, которые насаживаются на крюки и штыри. На поверхность колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора. 2) Изоляторы закрепляют на крюках и штырях при помощи пеньки или пакли, навиваемой на конец крюка или штыря. Пеньку или паклю предварительно пропитывают суриком, смешанным с олифой. 3) С помощью армирования раствором из 40% портландцемента марки не ниже 400-500 и 60% речного тщательно промытого песка или свинцового глета. Данный способ крепления изоляторов чаще всего применяется при возможности осуществления монтажа в мастерских электромонтажных заготовок. 4) Некоторые типы изоляторов монтируются с помощью специального хомута, входящего в конструкцию изолятора. Монтаж осуществляется надеванием металлической трубы изолятора на штырь и затягивания винта стягивающего хомута. Крепление провода к изоляторам: Один конец проволоки обматывают вокруг провода снизу вверх, а другой — сверху вниз. Оба конца выводят вперед, снова закручивают на крест вокруг изолятора и провода, а затем наматывают с двух сторон вокруг провода не менее шести-восьми витков с каждой стороны изолятора. Регулирование стрелы провеса:  При вертикальном расположении проводов на опорах стрелу провеса начинают регулировать с верхнего провода, а при горизонтальном – со среднего. Стрела провеса проводников анкерного пролета должна иметь одну величину. Величина стрелы провеса провода ВЛ зависит от длины пролета, сечения и материала провода, расстояний между проводами, а также от температуры воздуха в момент их натяжки. При подвесе проводов разных сечений величину стрелы принимают по проводу, имеющему наибольшее сечение. При вертикальном расположении проводов на опорах стрелу провеса начинают регулировать с верхнего провода, а при горизонтальном – со среднего. Стрела провеса проводников анкерного пролета должна иметь одну величину. Величина стрелы провеса провода ВЛ зависит от длины пролета, сечения и материала провода, расстояний между проводами, а также от температуры воздуха в момент их натяжки. При подвесе проводов разных сечений величину стрелы принимают по проводу, имеющему наибольшее сечение.Монтаж проводов: Провод к месту раскатки подвозят в бухтах или барабанах. В зависимости от условий монтажа раскатку проводов проводят или с неподвижных раскаточных устройств, установленных в начале монтируемого участка ВЛ или с помощью специальных раскаточных тележек, транспортеров. При первом способе барабаны с проводом устанавливают неподвижно на раскаточных устройствах. Раскатку провода производят с помощью тягового механизма (обычно трактор), движущегося вдоль трассы. После прохода за промежуточную опору на расстояние 40-60 м раскатку останавливают. Провода поднимают на опору и укладывают в монтажные ролики. Затем провода раскатывают к следующей опоре и т.д. При данном способе, во время перемещения тягового механизма возможно касание провода земли (обычно это происходит в середине пролета), что может привести к его повреждению. Поэтому первый способ раскатки применяют при монтаже коротких линий, а также на участках где повреждение проводов при касании земли маловероятны (при хорошем снежном или травяном покрове).+ При втором способе один конец провода закрепляется в начале трассы, а барабан устанавливают на тяговую размоточную машину. Тяговый механизм перемещает тележку с барабаном по трассе, и провод плавно сходит с барабана, не волочась по грунту. Раскатывая провод, следят за тем, чтобы в нем не образовались петли. Одновременно его осматривают для выявления дефектов: обрывов отдельных жил, больших вмятин и т.д. Если длина раскатанного провода недостаточна, к нему присоединяют провод аналогичной марки, конструкции и сечения. Кроме описанных методов, в последнее время у нас начинают применять метод раскатки проводов "под тяжением". При раскатке под тяжением, на опоры поднимают  вспомогательный легкий канат (трос-лидер) и затем с его помощью раскатывают по роликам провода в натянутом состоянии, не опуская их на землю. Этим обеспечивается сохранность проводов. вспомогательный легкий канат (трос-лидер) и затем с его помощью раскатывают по роликам провода в натянутом состоянии, не опуская их на землю. Этим обеспечивается сохранность проводов.Монтаж защитного заземления: Чтобы ограничить величину перенапряжения и обеспечить безопасность людей, следует уменьшить сопротивление растеканию тока в земле. Для этой цели устанавливают защитное заземление ВЛ. Крюки и штыри железобетонных опор в сетях с заземленной нейтралью, а также арматуру этих опор заземляют путем присоединения к заземленному нулевому проводу проводниками диаметром не менее 6 мм. Крюки и штыри на деревянных опорах не заземляют, за исключением cлyчaeв, когда линия проходит по населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой и не экранирована высокими трубами, деревьями и т. п. Такая линия должна иметь защиту от атмосферных перенапряжений в виде заземляющих устройств сопротивлением не более 30 Ом, установленных на расстоянии 100...200 м друг от друга в зависимости от среднегодового числа гроз в данной местности. Обязательно заземляют опоры с ответвлениями к вводам в здания с большим количеством людей или большой хозяйственной ценности и конечные опоры, имеющие ответвления к вводам (на этих же опорах рекомендуется установка вентильных разрядников). К монтажу заземления приступают с рытья траншеи глубиной 0,5 м (для пахотной земли — до 1 м), начиная от опоры. Длина траншеи и количество заземлителей указаны в проекте на сооружение ВЛ, а все работы по погружению заземлителей, обварку их полосой или прутом, защиту сварных стыков от коррозии выполняют обычным способом. После монтажа контура заземления на опоре выполняют заземляющий спуск. Материалом для него служит стальная полоса или пруток тех же размеров, какие применялись для соединения между собой заземлителей. Снизу спуск соединяют с контуром заземления, сверху — с металлическими не токопроводящими частями опоры. Для заземления металлической арматуры опоры к спуску присоединены болтовыми зажимами или сваркой перемычки, передающие нулевой потенциал земли на крюки и нулевой провод. Согласно ПУЭ, в электроустановках с глухо заземленной нейтралью нулевые провода прежде всего должны быть заземлены в начале ВЛ у источника питания (электростанции или трансформаторной подстанции). Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 10 Ом в установках мощностью свыше 100 кВА и не более 30 Ом в установках мощностью до 100 кВА. |