ЛФК и спортивная медицина В.А.Епифанов. Литература для студентов медицинских вузов В. А. Епифанов Лечебная физическая культура и спортивная медицина

Скачать 17.14 Mb. Скачать 17.14 Mb.

|

|

ее латеральному краю). Свод стопы оценивается по индексу: . _ аб (ширина закрашенной части) бв (ширина незакрашенной части) А Исследование стопы. Среди многих методов исследования свода стопы можно выделить

В основе метода подометрии лежит измерение с помощью прибора — стопометра: длина стопы определяется как расстояние между пяточной и конечной точками (концевая фаланга I пальца); высота медиальной части продольного свода стопы измеряется до наиболее высокой точки тыльной поверхности стопы (ладьевидной кости). В норме высота медиальной части продольного свода колеблется в пределах 5—7 см. Индекс стопы вычисляется по формуле: где I — искомый индекс (%), h — высота подъема стопы (см); 1 — длина стопы (см). Характеристика стопы: если 1 более 33 % — очень высокий свод; от 33 до 31 % — умеренно высокий свод; от 31 до 29 % — нормальный свод, от 29 до 27 % — умеренное плоскостопие, от 27 до 25 % — плоская стопа и ниже 25 % — резкое плоскостопие, Метод плантографии состоит в получении и анализе отпечатков стоп (плантограмм). При массовых обследованиях для оценки плантограмм чаще всего пользуются методом И.М.Чижина. Для этого на плантограмме проводят следующие линии: касательную линию АВ к наиболее выступающим точкам медиального края отпечатка стопы; линию СД — прямую, проходящую через основание II пальца и край пятки; а затем через середину отрезка СД восстанавливают перпендикуляр к касательной линии АВ, который пересечет ее в точке «б» (по медиальному краю стопы) и в точке «а» (по 254 Характеристи ка стоп ы: если I колеблется от 0 до 1 %, то свод стопы оценивается как нормальный; если I от 1,1 до 5, то стопа считается уплощенной; если I больше 2 %, то 1агностируется выраженное плоскостопие. ▲ Исследование органов и систем проводят по общепринятым методикам (осмотр, пальпация, перкуссия и др.). 12.2. Функциональные пробы Функциональные пробы позволяют оценивать общее состояние организма, его резервные возможности, особенности адаптации различных систем к физическим нагрузкам, которые в ряде случаев имитируют стрессорные воздействия. Ведущим показателем функционального состояния организма является общая физическая работоспособность, или готовность производить физическую работу. Общая физическая работоспособность пропорциональна количеству механической работы, которую индивид способен выполнять длительно и с достаточно высокой интенсивностью, и в значительной мере зависит от производительности системы транспорта кислорода. Все функциональные пробы классифицируются по двум критериям: характеру возмущающего воздействия (физические нагрузки, перемена положения тела, задержка дыхания, натуживание и др.) и типу регистрируемых показателей (систем кровообращения, дыхания, выделения и др.). Общим требованием к возмущающим воздействиям является дозировка их в конкретных количественных величинах, выраженных в единицах системы СИ. Если в качестве воздействия используется физическая нагрузка, то ее мощность должна выражаться в ваттах, энерготраты — в джоулях и т.д. Если же характеристика входного воздействия выражается количеством приседаний, частотой шагов при беге на месте и т.п., то надежность получаемых результатов существенно снижается. В качестве регистрируемых после пробы показателей используют физиологические константы, имеющие определенную шкалу измерений. Для их регистрации применяют 255 \  специальную аппаратуру (электрокардиограф, газоанализатор и др.). специальную аппаратуру (электрокардиограф, газоанализатор и др.).Одним из объективных критериев здоровья человека является уровень физической работоспособности (ФР). Высокая работоспособность служит показателем стабильного здоровья, и наоборот, низкие ее значения рассматриваются как фактор риска для здоровья. Как правило, высокая ФР связана с более высокой двигательной активностью и более низкой заболеваемостью, в том числе и сердечно-сосудистой системы. В настоящее время в понятие «физическая работоспособность» (в английской терминологии — Physical Working Capacity — PWC) разные авторы вкладывают различное содержание. Однако основной смысл каждой из формулировок сводится к потенциальной возможности человека выполнить максимум физического усилия. Физическая работоспособность — комплексное понятие. Оно определяется значительным числом факторов: морфофунк-циональным состоянием различных органов и систем, психическим статусом, мотивацией и др. Поэтому заключение о ее величине можно составить только на основе комплексной оценки. В практике спортивной медицины до настоящего времени оценку физической работоспособности производят с помощью многочисленных функциональных проб, которые предполагают определение «резервных возможностей организма» на основе ответных реакций сердечно-сосудистой системы. С этой целью предложено более 200 различных тестов. Неспецифические функциональные пробы Основные неспецифические функциональные пробы, применяемые при исследовании спортсменов, можно условно разделить на 3 группы.

256 (повышенный или пониженный по сравнению с атмосферным воздухом) процент О2 или СО,, задержка дыхания, нахождение в барокамере и т.п.; пробы, связанные с воздействием различной температуры, — холодовые и тепловые. 3. Фармакологические (с введением различных веществ) и вегетативно-сосудистые (ортостатическая, глазосер-дечная и т.п.) пробы и др. Помимо приведенных проб, в функциональной диагностике используются также специфические пробы, имитирующие деятельность, характерную для конкретного вида спорта (бой с тенью для боксера, работа в гребном аппарате для гребца и т.д.). При всех этих пробах можно исследовать изменения показателей функции различных систем и органов и по этим изменениям оценить реакцию организма на определенное воздействие. , При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы выделяют 4 типа реакций на нагрузку: нормото-нический, астенический, гипертонический и дистонический. Выявление того или иного вида реакций позволяет судить о регуляторных нарушениях системы кровообращения, а следовательно, косвенно о работоспособности (табл. 12.1). Несмотря на то что при использовании функциональных проб можно получить более ценную информацию о возможностях организма по сравнению с исследованием в состоянии мышечного покоя, объективное суждение о работоспособности человека на основании полученных результатов затруднительно. Это объясняется следующими причинами: во-первых, полученная информация позволяет лишь качественно характеризовать ответную реакцию организма на нагрузку; во-вторых, точное воспроизведение любой из проб невозможно, что приводит к ошибкам в оценке полученных данных; в-третьих, каждая из таких проб связана с включением ограниченного мышечного массива, что делает невозможной максимальную интенсификацию функций. Установлено, что наиболее полное представление о функциональных резервах организма может быть составлено в условиях нагрузок, при которых задействовано не менее 2/3 мышечного массива. Такие нагрузки обеспечивают предельную интенсификацию функций всех физиологических систем и позволяют не только выявить глубинные механизмы обеспечения работоспособности, но и обнаружить пограничные с нормой состояния и скрытые проявления недостаточности функций. Подобные нагрузочные тесты получают все большее распространение в клинической практике, физиологии труда и спорта. 257 Таблица 12.1. Критерии оценки реакции пульса и АД на функциональные пробы

Неудовлетворительная реакция Варианты сочетаний показателей

258 259 Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработаны следующие требования к тестированию с нагрузками: нагрузка должна подлежать количественному измерению, точному воспроизведению при повторном применении, вовлекать в работу не менее 2/3 мышечного массива и обеспечивать максимальную интенсификацию физиологических систем; характеризоваться простотой и доступностью; полностью исключать сложнокоорди-нированные движения; обеспечивать возможность регистрации физиологических показателей во время выполнения теста. Количественное определение работоспособности имеет большое значение при организации физического воспитания населения различных возрастно-половых групп, разработке двигательных режимов для лечения и реабилитации больных, определении степени утраты трудоспособности и т.д. Определение максимального потребления кислорода Существует много разнообразных методов как прямого, так и прогностического (непрямого) определения максимального показателя кислорода (МПК). В основе этих методов лежат рекомендации специальной комиссии ВОЗ по стандартизации тестирования физической работоспособности человека. Прямое измерение МПК. Прямое определение МПК проводят при велоэргометрии, степэргометрии и работе на тред-миле. Общим принципом тестирования является использование нагрузок, вызывающих максимальную мобилизацию системы кислородного обеспечения организма. При этом применяют следующие типы нагрузок.

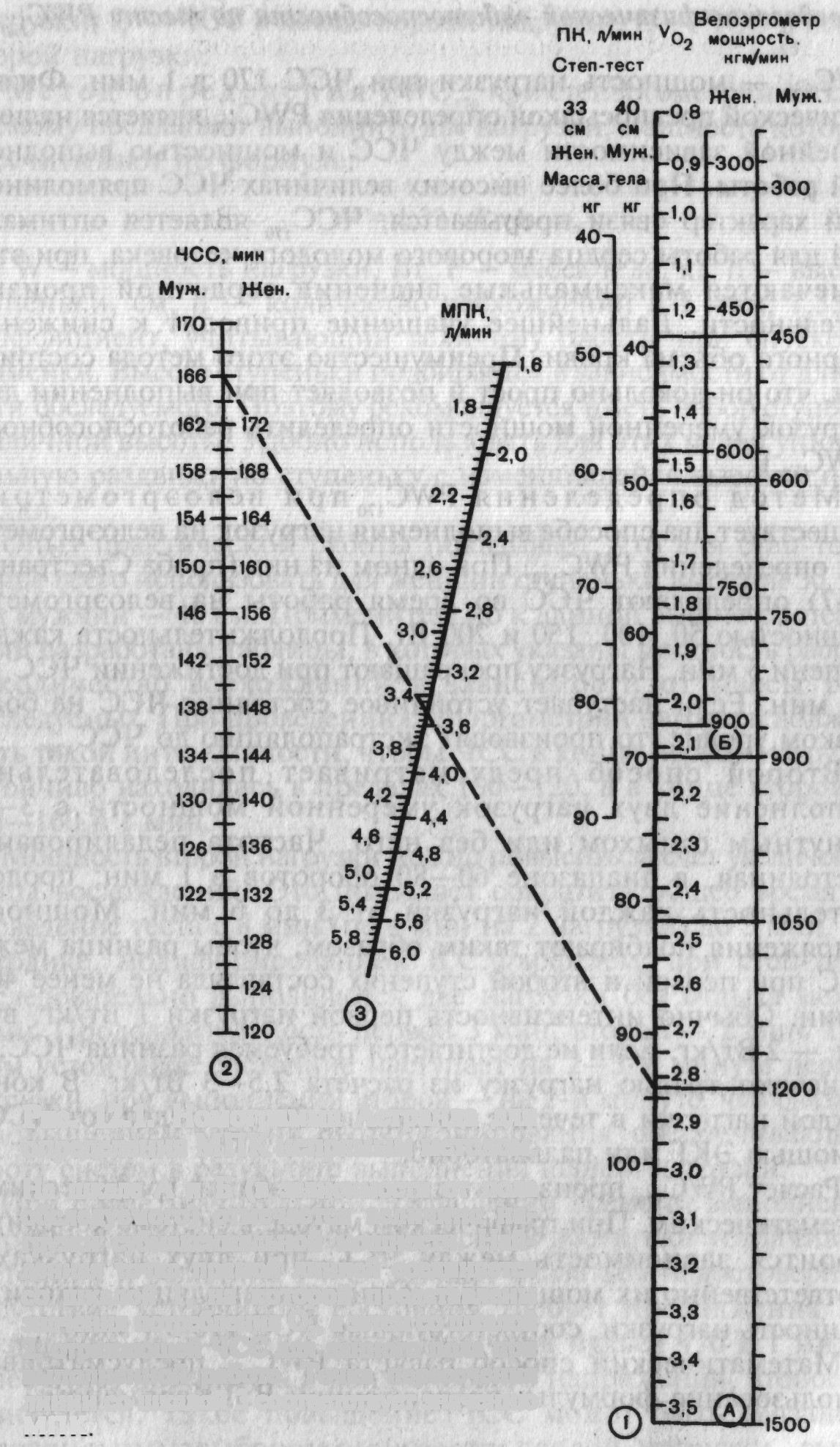

260 ■ Непрерывные нагрузки со ступенчатым повышением мощности. Длительность каждой ступени 2—4—6 мин. В каждом случае испытуемый должен выполнить предельную мышечную работу. При велоэргометрии для прямого измерения МПК предпочтительными являются нагрузки ступеневозрастающей мощности «до отказа» с длительностью каждой ступени 4—6 мин. При такой продолжительности напряжения обеспечивается на всех его уровнях стабилизация кардиореспираторных реакций (Steady State). Согласно рекомендациям Комитета экспертов ВОЗ, для детей и женщин тест следует начинать с нагрузки 25 Вт, увеличивая каждую последующую ступень на 25 Вт. Для мужчин начальная нагрузка должна составлять 50 Вт и каждая последующая ступень также должна возрастать на 50 Вт. Выбор мощности для каждой ступени нагрузки можно проводить и в соответствии с должным уровнем максимального потребления кислорода. Наиболее целесообразный темп педалирования — 60 об/мин, поскольку он обеспечивает наибольший КПД. Прямое измерение максимального потребления кислорода может быть произведено также при степэргометрии. С этой целью используют одинарную (высотой 40—50 см) или двойную ступеньку. Первоначальная мощность нагрузки составляет не более 70 % МПК. Затем ее увеличивают путем нарастания через каждые 2 мин темпа восхождения от 80 до 140 шагов/мин. Ритм задается метрономом. Для определения МПК во время проведения тестов производится анализ выдыхаемого воздуха с помощью газоанализатора Холдена (забор воздуха проводится в мешки Дугласа за 30-секундные отрезки времени) или автоматических анализаторов («Spirolyt», «Gaeger», Германия; «Baekman», США; «Metabotest», Голландия, и др.). Анализаторы «Gaeger» и «Metabotest» позволяют осуществлять непрерывную регистрацию концентрации кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе в исходном состоянии, во время нагрузки и в восстановительном периоде после нее. .Непрямое измерение МПК. Прямой метод измерения МПК достаточно сложен. Он требует применения максимальных по мощности нагрузок, сложной аппаратуры и участия в проведении исследований специально обученного персонала. Кроме того, напряжения предельной интенсивности небезопасны для здоровья. Статистика показывает, что риск для здоровья при выполнении максимальных нагрузок здоровыми людьми ничтожно мал, зато при их применении у лиц со скрыто 261  Рис. 12.1. Номограмма Астранда для определения МПК непрямым методом. На шкале А и Б (в зависимости от пола обследуемого) отмечается величина нагрузки субмаксимальной мощности. Найденная точка прямой линией соединяется со шкалой 1, на которой представлены значения потребления О2, а затем со шкалой 2, отражающей ЧСС для данного пола при выполненной работе. Точка пересечения линии со шкалой 3 соответствует значению МПК протекающей патологией в 0,01 % случаев бывают летальные исходы. Поэтому для оценки работоспособности при массовом обследовании рекомендуется использовать субмаксимальные нагрузки, на основе которых производится непрямое определение МПК. При определении МПК с помощью теста на велоэргометре учитывают величину нагрузки (кгм/мин или Вт) и ЧСС во время ее выполнения. Максимальное потребление кислорода определяют по номограмме Астранда (рис. 12.1). На шкале А или Б (в зависимости от пола обследуемого) отмечается величина нагрузки субмаксимальной мощности. Найденная точка прямой линией соединяется со шкалой 1, на которой представлены значения потребления О2, а затем со шкалой 2, отражающей ЧСС для данного пола при выполненной работе. В месте пересечения линии со шкалой 3 находится максимальное потребление кислорода (л/мин). Найденный показатель умножают на поправочный коэффициент, чем обеспечивается соответствие расчетного МПК возрасту обследуемого:

Непрямое определение МПК проводят также с помощью степэргометрии. Обычно для мужчин рекомендуют восхождение на ступеньку высотой 40 см, для женщин — 33 см, темп восхождений — 22,5 шага в 1 мин в течение 6 мин (метроном устанавливается на частоту 90 в 1 мин). ЧСС определяется в конце 6-й минуты. При невозможности определения ее во время работы допускается измерение в течение первых 10 с после нагрузки (результат умножается на 6). МПК оценивается по номограмме Astrand—Ryhming. Необходимо соединить линией с учетом пола показатель ЧСС, измеренный на последней минуте нагрузки (шкала 2), и значение массы тела (шкала В). В точке пересечения со шкалой 3 определяют МПК, учитывая при этом поправочный коэффициент. Принято считать, что методы косвенной оценки МПК с большими допущениями могут находить применение только в тех случаях, когда речь идет о постоянно контролируемой группе лиц, каждому из которых произведено прямое измерение МПК, для коррекции последующей расчетной информации о динамике изменений аэробных возможностей организма. 262 263 Определение физической работоспособности по тесту PWC 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||