Литологическая характеристика осадочных, осадочновулканогенных и вулканогенных пород

Скачать 469.74 Kb. Скачать 469.74 Kb.

|

|

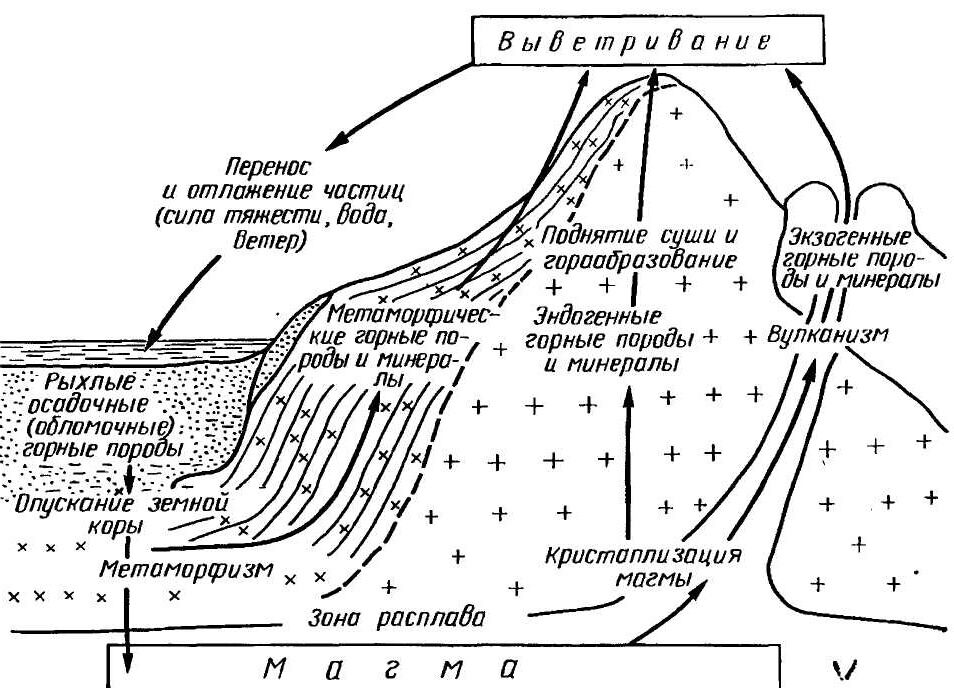

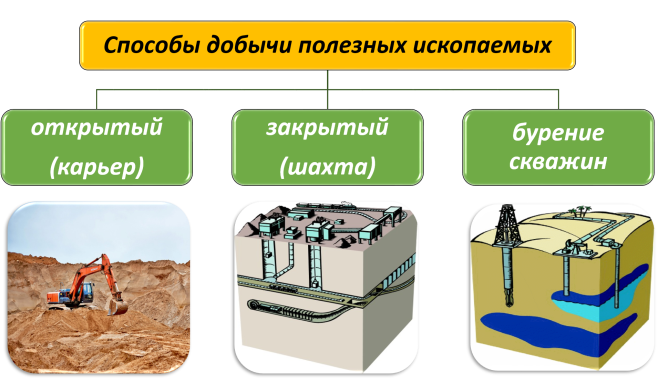

Министерство образования и науки Хабаровского края Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технический колледж» Цикловая комиссия: Геодезия и картография (наименование) Специальность: 21.02.13. Геологическая съемка, поиски и разведка месторождении полезных ископаемых. (код, наименование специальности) КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Тема: Литологическая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород. Студент ______________ Солонец Яков Игоревич (подпись) ФИО Руководитель работы ______________ Лешкевич Ольга Петровна (подпись) ФИО Нормоконтролер ______________ Лешкевич Ольга Петровна (подпись) ФИО Хабаровск-2022г. Цикловая комиссия « Геодезии и картографии» _________________________________________________________ (наименование) Задание На курсовую работу Студент Солонец Яков Игоревич ____________________________________________ (Ф.И.О.) 21.02.13. Геологическая съёмка поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (код и наименование специальности) (группа) ГС-Д01 1. Тема Литологическая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород____________________________________________________________ 2. Срок сдачи студентом курсовой работы: __________________________________ 20__ г. 3. Перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовом проекте/ курсовой работе 1 Общая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород 2 Методическое определение вулканогенно-осадочных пород и лабораторное их исследование 3 Лабораторные исследования 4 . Перечень иллюстрационного материала (графический материал с точным указанием обязательных чертежей или раздаточный материал с точным указанием наименования таблиц или рисунков или презентации): Приложение А Схематическая карта происхождения горных пород Приложение Б Способы добычи горных пород Приложение В Физико-механические свойства пород

СодержаниеВведение 3 1 Общая характеристика осадочных, осадочно- 5 вулканогенных и вулканогенных пород. 5 1.1.Основные характеристики горных пород. 5 1.2 Физико-механические свойства минералов. 10 1.3 Генетическое происхождения осадочных горных пород 14 2 Методическое определение вулканогенно-осадочных пород и лабораторное их исследование 19 2.1 Какие минералы присущи осадочным, осадочно-вулканогенным и вулканогенным породам. 19 2.2 Способ добычи осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород. 20 3 Лабораторные исследования 21 3.1. Минералогический анализ 21 3.2 Петраграфический анализ 22 3.3 Пробирный анализ 23 Заключение 25 Приложения. 27 Приложение А 27 Приложение Б 28 Приложение В 29 ВведениеЛитохимическое опробование заключается в массовом отборе проб малого веса (20-50 г) из почвенного слоя, элювия коренных пород или делювия с поверхности или с небольшой глубины (до 1 м). Число пунктом взятия проб определяется масштабом съёмки, но не должно быть меньше 1 пункта на 1см3 карты. Актуальность. На сегодняшний день в основном обращают внимание на открытые горные выработки котором относятся карьеры и прииски. Так как на сегодняшний день разработка открытыми горными выработки наиболее экономически выгодна поэтому нужна литологическая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород, потому что сейчас перекинуто освоение прибрежных линий океанов и морей для освоений месторождений. Целью курсовой работы изучить и освоить основные характеристики осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород. Задачи заключаются в следующем общая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород, методическое определение вулканогенно-осадочных пород и лабораторное их исследование, лабораторные исследования. 1 Общая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород.1.1.Основные характеристики горных пород.Горной породой называется минеральный агрегат, сложенный из одного или нескольких минералов. Структура горной породы определяется размерами кристаллов, слагающих породу. Породы могут быть: • Микрозернистые– размеры зерен менее 1 мм; • Мелкозернистые – размеры зерен 1-5 мм; • Крупнозернистые– размеры зерен более 5 мм; • Неравномернозернистые – зерна разных минералов, разных размеров; • Порфировидные – на фоне микрозернистой массы видны крупные вкрапления какого-либо из породообразующих минералов; • Пористые – порода содержит значительное количество пор. • Текстура горной породы – взаимное расположение отдельных минералов или их групп по отношению друг к другу, « рисунок» горной породы. • Массивная текстура – минералы равномерно распределены в породе. • Полосчатая текстура - темные минералы преобладают на отдельных участках породы, вытянутых в полосы различной ширины. • Пятнистая структура – темные (или светлые минералы) образуют скопления в виде пятен различной формы и размеров. • Слоистая структура – минералы или их группы образуют четко выраженные слои. • Волокнистая структура – минералы образуют параллельные или спутанно-параллельные волокна. • 49) Осадочные, магматические и метаморфические породы, их применение. • Магматические породы • Интрузивные(глубинные)-медленное охлаждение и большое давление. К ним относятся граниты, сиениты, диориты, габбро. • Эффузивные(излившиеся) – малое давление и быстрое охлаждение. Представители – порфиты, андезиты, диабазы, базальты, лавы. • Осадочные породы • Органогенные– образовавшиеся в результате отложения твердых неразлагающихся остатков – раковин, скелетов или других частей - организмов животных (зоогенные) и растений (фитогенные). Это известняки, диатомиты, трепелы, опоки. • Химические – породы, образованные путем осаждения солей из водного раствора к ним относятся известняковые туфы, доломиты, магнезит. • Механические осадки – продукты разрушения ранее существовавших горных пород, являются обломками этих пород. Обломочные породы могут быть рыхлые и сцементированные. • К рыхлым относятся песок, гравий, валуны, галька; к сцементированным – песчаники, конгломераты, брекчии. • Метаморфические породы • Сильно видоизмененные осадочные или изверженные горные породы в результате действия высокой температуры и давления: гнейсы, слюдяные сланцы, мраморы, кварциты, яшмы. • Магматические и механические породы, их применение. • 50) Породы механического (обломочного) происхождения • Для строительных целей применяются рыхлые породы – валунный камень, гравий, песок и глины, сцементированные в природных условиях – песчаники конгломераты «брекчии». • Валунный камень грубоокатанные обломки, получившиеся при выветривании скальных пород, перенесенные ледником или водой. Размеры валунов от 7 до 50 см и более. Валунный камень размером 12-30 см называется булыжником и применяется при устройстве дорожных покрытий. • Дресва – не окатанный песок. • Гравий - рыхлая порода, представляющая собой смесь окатанных обломков различных горных пород крупностью до 7 см. Для строительных целей используются рядовой и сортовой гравий, которые получаются отгрохоткой частиц до 5 см и крупнее 70 см. • Песок– рыхлая природная смесь мелкозернистых и пылевидных обломков, крупностью от 0,15 до 5 мм, образовавшихся в результате естественного разрушения горных пород, больше всего кварцевых зерен (иногда до 100%). • Глины – тонкообломочные породы, образовавшиеся в результате выветривания и разрушения полевошпатовых пород. • Основным минералом глин является каолинит, образующийся при разложении полевого шпата. • Каолин – белая, тонкозернистая, рыхлая и жирная на ощупь, пластичная с водой порода. Большинство глин обладает резко выраженной пластичностью , сохраняет по высыхании приданную форму, а после обжига образует каменную массу. Жирные глины содержат каолина от 40-7- % с минеральным количеством песчаных (кварцевых)частиц. Тощие глины сравнительно бедны каолинитом, они содержат оксиды железа и окрашиваются в буровато-желтые и красно-бурые цвета. • Главным химическим компонентом глин является кремнезем 40-70%, глинозем 10-35% и вода 5-15%. Кроме того, в их составе содержатся оксиды калия, натрия, магния, железа. Глины применяются в керамическом производстве (тонкая и грубая керамика). • Песчаники– обломочные породы, состоящие из песка, сцементированного природным цементом различного состава. • Они имеют большой плотность и высокую теплопроводность, относятся к кислотоупорным материалам. 50) Магматические горные породы (интрузивные) • Гранит. Структура кристаллически-зернистая, с высокой прочностью. Морозостойкость 100-200 циклов. Красивый и надежный облицовочный материал. • Змеевики –обычно плотные с занозистым изломом, желтовато-зеленого, грязно-темно-зеленого цвета (в присутствии хлорита), черного (в присутствии магнетита), красно-бурого (оксиды железа). Окраска часто пятнистая и полосатая, напоминающая кожу змеи. Волокнистая разновидность змеевиков -асбест (горный лен). • Эффузивные горные породы • Базальт Кристаллы мелкие, высокой прочности, темная окраска, высокая плотность, твердый с повышенной хрупкостью. • Вулканический пепел (обсидиан)– порода черная или бурая со стеклянным блеском, абсолютно плотная, но хрупкая. • Пемза – разновидность вулканического стекла, отличается большой пористостью и легкостью, морозостоек, водоустойчив и огнеупорен. Применяется как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, как заполнитель для легких бетонов. • Осадочные горные породы • Слоистые, высокой пористости. Кварц, аморфный кремнезем, каолинит, кальцит, магнезит, доломит, гипс, ангидрит. 51) Органогенные породы, их применение. • Породы органогенного происхождения • Известняки- породы, состоящие, главным образом, из кальцита. В качестве примесей могут присутствовать кремнезем, глина, оксиды железа и др. Представляют собой продукты жизнедеятельности организмов, отлагающихся на дне моря и содержащих скелетные остатки. Применяются как бутовый камень, щебень, блоки для стен, плиты и фасонные детали для наружной облицовки зданий, сырье для извести и цементов, минеральных порошков и в производстве асфальтобетона. • Мел– плотный полуземлистый известняк белого, реже желтоватого цвета. Прочность мела мала. Применяется в производстве цемента, извести, стекла, используется как активный наполнитель в пластмассах и резинах, для приготовлениях красок, замазок. • Породы химического происхождения • Среди осадков химического происхождения выделяют известняки и известковые туфы, магнезит, гипс, ангидрит. • Известняки состоят из углекислого кальция, представленного кальцитом, но содержат также примеси глины, кремнезема. Известняки и известковые туфы малопрочны, представляют собой хороший материал для изготовления резных изделий средних и небольших размеров. • Гипс состоит из минерала гипса, обычно с небольшой примесью глины, песка, известняка, органических веществ. Исходным сырьем для производства гипсовых вяжущих веществ. Используется для изготовления каменной резьбы. Особенно популярны резные изделия из волокнистой разновидности гипса – селенита. • Ангидрит– мономинеральная порода плотного сложения, ангидрита, серого или голубовато-серого цвета. От гипса ангидрит отличается большей прочностью и твердостью. Используется в производстве вяжущих веществ. В полированном виде применяется для внутренней облицовки зданий (имитации мрамора), для изготовления резных изделий. • Породы смешанного происхождения • Доломит– мономинеральная порода, из минерала доломита. Имеет зернистую структуру, чаще скрытокристаллическую. Применяется как строительный камень и сырье для производства каустического доломита, доломитовой извести огнеупорных материалов, теплоизоляции, стекла. • Метаморфические горные породы • Сланцы– породы, имеющие сланцеватую текстуру. Применяют в качестве кровельного материала, разделывая на тонкие пластинки толщиной от 2,5 мм, и называют кровельными сланцами. • Мрамор – продукт метаморфизма известняков и доломитов, представляет собой кристаллически-зернистую породу. Цвет мраморов зависит от примесей, попавших в период перекристаллизации первичных пород, • Мраморы легко обрабатываются – пилятся, шлифуются, но плохо сопротивляются выветриванию. Применяется для внутренних полировочных отделок, ступеней внутренних лестниц, декоративного бетона, в области скульптуры, резьбы по камню, изготовления архитектурных деталей и украшений. • Кварцит– плотная зернистая порода, образовавшаяся при метаморфизме кварцевых песчаников. Используются для изготовления подферменных камней в мостах особо ответственной облицовки (невыветривающейся). • Яшмы –породы, состоящие из халцедона, окрашенные примесями в яркие красно-коричневые, сине-зеленые цвета. Обладают высокой прочностью, твердостью. Используются как поделочный камень. 52) Способ определения минералов. 1.2 Физико-механические свойства минералов.• Как определять минералы • Каждый минерал обладает определенным химическим составом и имеет характерное для него внутреннее строение. Для одних минералов постоянным признаком является цвет, для других твердость, для третьих плотность, для четвертых форма кристаллов и т.д. При определении минералов по внешним признакам необходимо обращать внимание на • признаки, а затем переходить к рассмотрению индивидуальных особенностей отдельных минералов, блеск, твердость, цвет, и т.д. • Блеск металлический • характерен для минералов, являющихся рудами различных металлов. • золото, серный колчедан, свинцовый блеск. • Блеск неметаллический • напоминает блеск поверхности стекла, у оксидов, карбонатов, силикатов, • каменной соли, горного хрусталя, алмаза, слюды, асбеста, селенита, талька, халцедона. • Твердость • По твердости минералы можно разделить на четыре группы. 1. Мягкие минералы: тальк, графит, гипс. 2. Средней твердости: ангидрит, кальцит, медный колчедан. 3. Твердые: кварц, полевые шпаты, серный колчедан. 4. Очень твердые: топаз, корунд, алмаз • Горючесть и плавкость минералов, делятся на две группы: • которые легко плавятся или горят, и на тугоплавкие и негорючие минералы. • Горючесть и плавкость минералов • делятся на две группы: которые легко плавятся или горят, и на тугоплавкие и негорючие минералы (самородная сера, янтарь). • Черта • Мягкие минералы и минералы средней твердости делятся по цвету черты, • твердые минералы черты не дают. • Растворимость минералов в воде • Каменная соль, гипс, ангидрит, кальцит, доломит, магнезит. • Растворимость минералов в кислотах • Растворяются в кислотах углекислые соединения – карбонаты: кальцит, доломит, магнезит, сидерит, малахит, азурит. • Цвет • Твердые и очень твердые минералы делятся по цвету. • Побежалость • Побежалость наблюдается только у минералов с металлическим блеском, • образуется пленка радужного или синего цвета. • Излом • При расколе у минералов возникают поверхности, имеющих зернистое строение или землистое. • Плотность • Большую плотность свинец, вольфрам, барий и т.п., и небольшую плотность алюминий, калий, натрий и т.п. • Ковкость и хрупкость • Ковкие минералы при ударе молотком сплющиваются, хрупкие при ударе рассыпаются на мелкие куски. • Магнитность • Магнитностью обладают минералы, содержащие железо, (магнитный железняк и др.). 53) Структурный порядок ювелирных камней. Ювелирные (драгоценные) камни I порядок: алмаз, изумруд, рубин, синий сапфир, жемчуг. II порядок: александрит, благородный жадеит, оранжевый, желтый, фиолетовый и зеленый сапфир, благородный черный опал. III порядок: демантоид, благородная шпинель, благородный белый и огненный опал, топаз, аквамарин, родолит, лунный камень, красный турмалин. IV порядок: синий, зеленый, розовый и полихромный турмалин, благородный сподумен (кунцит, гидденит), циркон, желтый, зеленый, золотистый и розовый берилл, бирюза. хризолит, аметист, хризопраз, пироп, альмандин, цитрин. Ювелирно-поделочные камни I порядок: дымчатый кварц, гематит-кровавик, янтарь-сукцинит, горный хрусталь, жадеит, нефрит, лазурит, малахит, авантюрин, чароит. II порядок: агат, цветной халцедон, кахолонг, амазонит, родонит (орлец), гелиотроп, розовый кварц, иризирующий обсидиан, обыкновенный опал, лабрадор и другие непрозрачные иризирующие полевые шпаты. Поделочные камни Яшмы, письменный гранит, окаменелое дерево, мраморный оникс, лиственит, опсидиан, гагат, джеспилит, селенит, флюорит, авантюриновый кварцит, агальматолит, рисунчатый кремень, цветной мрамор. Знание свойств минералов чрезвычайно важно для понимания геологических процессов, а также для получения новых синтетических материалов. 54) Структурные и физические свойства драгоценных камней. Структура и физические свойства.Многие из физических свойств драгоценных камней непосредственно связаны с атомной структурой и характером действующих в ней связей. Слабые связи делают вещество мягким, а твердость многих драгоценных камней обусловлена преобладанием прочных ионных связей. Твердость- это степень сопротивления, которое оказывает вещество механическому воздействию. Плотность- это величина, выражающая отношение массы вещества определенного объема к массе такого же объема воды. Химические свойства Знание химических свойств вещества, таких, как устойчивость по отношению к коррозии и окислению, диффузия, реакционная способность, адсорбция, абсорбция, катализ, энергия поверхностных связей и растворимость. Механические свойства. К важным механическим свойствам минералов относятся следующие: предел текучести, предел упругости, напряжение растяжения, модуль упругости, коэффициенты упругости, оползание, ударное сопротивление, твердость и усталость материала. Теплофизические свойства. Знание тепловых свойств чрезвычайно важно при изучении и практическом использовании минералов. Тепловые свойства также влияют на степень трещиноватости при затвердевании изверженных пород и количественно определяют трещиноватость при изменении температуры. К наиболее важным параметрам относятся тепловое расширение, теплопроводность, теплоемкость, сопротивление тепловому удару, стабильность фаз и термодинамические характеристики. Теплопроводность- это величина, пропорциональная скорости распространения в минерале тепла. Драгоценные камни – минералы. Все истинные драгоценные камни являются минералами, но они составляют лишь одну из категорий, входящих в понятие "драгоценные материалы", куда также включаются минералы, пригодные для огранки, но не для ношения, и такие природные минералы, как минералоиды, янтарь и гагат, природный жемчуг и многочисленные искусственные заменители драгоценных камней. Последние включают синтетические камни, имитации, реконструированные камни, культурный жемчуг и имитации жемчуга и т.д. 55) Критерии отнесения минерала к драгоценным камням. Критерии отнесения минерала к драгоценным камням. Основными критериями являются красота, прочность, редкость и спрос (мода). Кроме этого: прочность, твердость, редкостность, спрос, размер, обработка, миниатюрность, оптические свойства, яркость, блеск, прозрачность, переливчивость. Определение драгоценных камней включает: 1) различие похожих минералов; 2) различие природных драгоценных камней и искусственных заменителей всякого рода. 1.3 Генетическое происхождения осадочных горных породБольшинство осадочных пород залегает в виде пластов, или слоёв. Изучением осадочных горных пород занимается наука Литологии. Осадочные горные породы образуются миллионы лет. В их формировании можно выделить 3 этапа: диагенез, катагенез, метагенез. О каждом из них подробнее: Диагенез. Первый этап превращения, который занимает несколько десятков сотен или тысяч лет. На этом этапе на дне водоема или на суше появляется осадок из веществ, находящихся в разном агрегатном состоянии. Происходит обезвоживание, устранение неустойчивых компонентов, разложение организмов и прекращение их жизнедеятельности. На этой стадии образуются слои породы, осадок уплотняется. Катагенез. Из-за температуры и давления слои уплотняются, изменяется минеральный состав веществ, их структура. В результате создаются новые минералы и происходит перекристаллизация. Метагенез. Наблюдается действие высоких температур, которые могут достигать 300 градусов Цельсия. При их воздействии вещества еще сильнее уплотняются. Продолжается изменение текстуры и структуры породы. В результате осадочная порода переходит в метаморфическую. Механогенные. Такие породы образовались вследствие механического разрушения и сохранили свойства минералов. Формируются в основном на дне водоемов. Хемогенные. Сформировались из-за осадка различных минералов из воды и других растворов. Органогенные. Образование происходит путем осаждения органических веществ. Смешанные. Являются переходной стадией между осадочными и вулканическими породами. Они имеют в составе вещества осадочного и веществ другого происхождения. Вулканогенно-осадочные породы — горные породы, состоящие из вулканического и осадочного материала, который может быть твёрдым обломочным, возникающим при взрывных извержениях вулканов, и химическим (растворенным в воде). Обломочный, или пирокластический, материал (продукты раздробления жидкой лавы, твёрдых вулканических и других пород) слагает рыхлые накопления глыб, вулканических бомб, лапилли, вулканический песок и вулканический пепел. Материал горячих источников и жидких продуктов извержения при осаждении в морях или на суше образует хемогенные вулканогенно-осадочные породы, примерами которых служат яшмы, некоторые руды железа, марганца, фосфориты и др. В зависимости от наличия терригенных пород выделяются вулканогенно-терригенные породы, содержащие пирокластический и терригенный материал, и вулканогенно-хемогенные. Исследователи отличают вулканогенно-осадочные и вулканогенно-обломочные породы: у вулканогенно-осадочных пород пирокластические компоненты были перемещены и заново отложены внешними силами (например, водными потоками или ветром) и отложены заново, хотя некоторые включают в категорию вулканогенно-осадочных пород также и туфы. Образование вулканогенно-осадочных пород Вулканогенно-осадочные порода- состоят из вулканического и осадочного твёрдого обломочного материала, образующегося при взрывных извержениях вулканов. Это в основном результат раздробления жидкой лавы в момент извержения. Магматические горные породы (магматиты) — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Переход расплава в твёрдое состояние сопровождается кристаллизацией вещества. Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур. Магматиты представляют один из важнейших типов горных пород наряду с осадочными, метаморфическими, а также гидротермально-метасоматическими образованиями. Встречаются в широком диапазоне геологических условий: щиты, платформы, орогены, океаническая кора и др. Вулканические горные породы- породы, образующиеся в результате вулканических извержений. В зависимости от характера извержения образуются 2 типа пород: излившиеся (эфузивные), вулканогенно-обломочные (пирокластически). Вулканические горные породы разделяются также по химическому составу, в зависимости от содержания SiO2- на 4 группы: кислые (78-64%), средние(64-53%), основные (53-44%), ультраосновные (менее 44%). Литохимическое опробование заключается в массовом отборе проб малого веса (20-50 г) из почвенного слоя, элювия коренных пород или делювия с поверхности или с небольшой глубины (до 1 м). Число пунктом взятия проб определяется масштабом съёмки, но не должно быть меньше 1 пункта на 1см3 карты. Литохимические исследования выполняются специальным отрядом. Литохимические методы поиска полезных ископаемых основаны на исследовании состава и особенностей распределения химических элементов в горных породах, продуктах их выветривания и почвах. Они проводятся по первичным, вторичным ореолам и по потокам рассеяния рудообразующих элементов-индикаторов. В отличие от шлихового опробования, при котором проводятся отдельные маршруты, литохимическое опробование чаще всего бывает площадным, т.е. Этим исследованиям подвергается вся территория , на которой проводится съёмка. Контрольный отбор проб при литохимических поисках производится в объёме 3% и осуществляется лицом, не принимавшим участие в первоначальном отборе проб. Контрольные пробы отбираются по выборочным профилям и с учетом равномерного охвата точек отбора каждого исполнителя. 2 Методическое определение вулканогенно-осадочных пород и лабораторное их исследование2.1 Какие минералы присущи осадочным, осадочно-вулканогенным и вулканогенным породам.Минеральный состав осадочных пород характеризуется присутствием тех минералов, которые являются устойчивыми в зоне осадконакопления или образуются при экзогенных процессах. Среди них в первую очередь нужно отметить кварц, халцедон, опал, минералы группы каолинита (каолинит, монтмориллонит и др.), глауконит, силикаты железа, гидроокислы железа, марганца, алюминия. Вулканогенно-осадочные породы — горные породы, состоящие из вулканического и осадочного материала, который может быть твёрдым обломочным, возникающим при взрывных извержениях вулканов, и химическим (растворенным в воде). Обломочный, или пирокластический, материал (продукты раздробления жидкой лавы, твёрдых вулканических и других пород) слагает рыхлые накопления глыб, вулканических бомб, лапилли, вулканический песок и вулканический пепел. Магматические горные породы (магматиты) — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Переход расплава в твёрдое состояние сопровождается кристаллизацией вещества. Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур. Магматиты представляют один из важнейших типов горных пород наряду с осадочными, метаморфическими, а также гидротермально-метасоматическими образованиями. Встречаются в широком диапазоне геологических условий: щиты, платформы, орогены, океаническая кора и др. Магматические и метаморфические породы по объёму составляют 90-95 % верхней (16 км) земной коры Магматические породы образуют около 15 % современной поверхности Земли. 2.2 Способ добычи осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород.Литохимическое опробование заключается в массовом отборе проб малого веса (20-50 г) из почвенного слоя, элювия коренных пород или делювия с поверхности или с небольшой глубины (до 1 м). Число пунктом взятия проб определяется масштабом съёмки, но не должно быть меньше 1 пункта на 1см3 карты. Осадочные породы добывают по всей планете миллионами тонн, добыча ведется открытым или шахтным способом. Значение для науки. Возраст осадочных горных пород – 55 – 280 млн. лет. Кроме практического применения, они – союзник ученых. В осадочных слоях находят остатки вымерших организмов хорошей сохранности. Вулканогенно-осадочные породы — горные породы, состоящие из вулканического и осадочного материала, который может быть твёрдым обломочным, возникающим при взрывных извержениях вулканов, и химическим (растворенным в воде). Обломочный, или пирокластический, материал (продукты раздробления жидкой лавы, твёрдых вулканических и других пород) слагает рыхлые накопления глыб, вулканических бомб, лапилли, вулканический песок и вулканический пепел. 3 Лабораторные исследованияДля опробования проб применяется следующие виды опробования 3.1. Минералогический анализМинералогический анализ — самостоятельный раздел минералогических исследований, имеющий свой метод и объект исследования. Метод включает фракционирование материала пробы по некоторым свойствам, качественное определение (диагностика) минералов и установление их количества, основанное на визуальном (глазомерном) определении или на более точных методах. Объекты исследования — природные или техногенные смеси минералов. 1. В плотных рудах (в аншлифах или шлифах) измеряют и суммируют площади, занимаемые зернами разных минералов (площадной метод), длину отрезков параллельных линий, пересекающих минерал (линейный метод), или число точек, приходящихся на них (точечный метод). Линейный и точечный методы применяются шире, так как площадной трудоемок. 2. Для рыхлых (дробленых) руд имеется три метода. А. Весовой метод — из препарата извлекаются (под бинокуляром) и взвешиваются зерна ценного м-ла. Метод трудоемок, применим при крупности зерен не менее 0,5 мм. Б. Статически весовой метод — взвешивается препарат, а масса ценных минераловопределяется как произведение числа зерен (подсчитанных под бинокуляром или микроскопом) на их среднюю массу. Средняя масса отдельного зерна ценного м-ла в каждой фракции (по крупности) устанавливается путем деления массы зерен на их число (не менее 2—3 тысяча). Метод производительнее весового и может применяться при исследовании тонко раздробленного материала (до 0,1 мм и тоньше). В. Объемный метод — под бинокуляром подсчитывают зёрна ценного м-ла и всех остальных минералов препарата. Объемы зерен разных минераловв одной фракции принимаются равными. Содержит минералов выражается в объемных (Со г,) или весовых (Св) процентах; например, по всем изложенным выше методам Соб или Св вычисляется по формуле: С = Σ А / Σ Б х 100, где С — объемное или весовое содержит изучаемого м-ла; 2.А — сумма площадей изучаемого м-ла, длин линий, пересекающих эти минерал, и т. порода: 2 В — сумма площадей, линий, число точек или зерен, вес препарата всех зерен исследуемой руды или горной породы 3.2 Петраграфический анализПетрография осадочных пород призвана всесторонне изучать осадочные породы, их химический и ,минералогический состав, строение и сложение, органические остатки и т. п. и на основании этого решать вопрос об их генезисе. Важнейшей задачей петрографии является также изучение состава и происхождения полезных ископаемых осадочного генезиса. Чтобы уяснить, какие конкретно проблемы разрешает оса дочная петрография и какими методами, коротко остановимся на характеристике ее основных направлений. При общем исследовании состава горных проводится петрографический анализ‚ направленный на определение структуры минералов, являющихся основным составляющим веществом исследуемой породы. При исследовании определяется цвет минералов размеры зерен выявленных минералов; отражательная способность минеральных зерен; количественный состав преобладающих минералов; наличие посторонних минеральных включений и т.д Технология приготовления шлифов и аншлифов минералого петраграфический анализ. Отбор образцов имеет решающее значение для полной характеристики вещественного состава руд. Методика, масштабы и объемы отбора образцов определяются состоянием полезного ископаемого и целью работ. Полезное ископаемое может быть представлено твердыми, сыпучими или дроблеными продуктами. Важно правильно задокументировать рудное тело, и на основе документации провести опробование. Методика опробования зависит от строения конкретного объекта. Главные опробуемые элементы рудных тел: а) природные типы руд; б) текстурные разновидности руд; в) изменения параметров рудного тела: – продольный разрез (по простиранию); – поперечный разрез (по мощности); – вертикальный разрез (по падению); г) контакты с вмещающими породами; д) раздувы рудного тела; е) апофизы; ж) перегибы и пережимы. В каждом конкретном разрезе рудного тела образцы отбирают из всех разновидностей руд и приконтактовых пород 3.3 Пробирный анализПробирный анализ является основным методом определения содержания золота и серебра в твердых материалах (рудах, россыпях, концентратах, хвостах обработки, штейнах, компактном металле и т.д.). Он включает комбинацию различных пиро- и гидрометаллургических операций, позволяющих количественно выделить и сконцентрировать благородные металлы без практических потерь, существенно влияющих на конечные результаты, что позволяет обеспечить воспроизводимость при повторном анализе. Количественная ошибка при пробирном анализе не превышает 1% для материалов, содержащих 150 г/т золота и более, и 5% - для материалов, содержащих золото менее 15г/т. Использование достаточно больших исходных навесок анализируемого материала (до 100 г и больше) позволяет определять содержание благородных металлов даже в очень бедных продуктах. Основной операцией пробирного анализа является плавление. При этом для извлечения благородных металлов в пробирном анализе используют свойство металлического свинца в расплавленном состоянии количественно растворять золото и серебро с получением легкоплавкого сплава (температура плавления свинца 327 °С). Такие вещества называются коллекторами благородных металлов. Для последующего отделения суммы благородных металлов от коллектора пользуются другим свойством свинца – способностью быстро окисляться кислородом воздуха при повышенной температуре с образованием легкоплавкого оксида свинца - глета PbO (температура плавления PbO – 883 °С). Сродство свинца к кислороду (под которым понимается изобарно-изотермический потенциал реакции образования оксида из элементов в стандартном состоянии, отнесенный к одному грамм-атому газа) составляет – 188,5 кДж/моль. Золото и серебро при этом не окисляются. При использовании пористых толстостенных сосудов из окисленного огнеупорного материала, хорошо смачиваемого расплавленным оксидом, но не смачиваемого расплавленным металлом, образующийся в процессе окислительного плавления свинца, глет впитывается в поры этого сосуда, а сплав золота и серебра остается в виде шарообразного королька на его донной поверхности. Для разделения оставшейся суммы благородных металлов используют свойство серебра растворяться в разбавленной азотной кислоте при полной незатронутости в этом процессе золота (операция разваривания). Величину содержания благородных металлов в анализируемом материале определяют по взвешиванию корольков до и после разваривания. Применяемые для взвешивания корольков благородных металлов специальные пробирные весы имеют точность 0,01 мг. ЗаключениеЦелью курсовой работы являлось (литологическая характеристика осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород) в курсовой работе рассмотрены особенности осадочных, осадочно-вулканогенных и вулканогенных пород для этого в первой главе в технической части были рассмотрены следующие вопросы основные характеристики горных пород, физико-механические свойства минералов, генетические происхождения горных пород. Во второй главе было рассмотрено аналитическое применение лабораторных работ в результате исследования работ были выявлены наиболлее приемлемые лабораторные исследования для данных горных пород. По моему мнению, вулканогенно-осадочными называются отложения, состоящие из продуктов вулканизма или из смеси их с терригенными, хемогенными, биогенными компонентами, которые формируются как единое целое. Главная особенность вулканогенно-осадочных пород заключается в том, что их процесс образования синхронен вулканизму. В их составе имеются породы, образованные как в эндогенных, так и в экзогенных условиях Список используемых источников Классификация горных пород. Плакат. - М.: Дрофа, ДИК, 2018. - 561 c. Герасимов, А.П. Магматические горные породы и их происхождение. Часть 2 / А.П. Герасимов. - М.: ЁЁ Медиа, 2017. - 319 c. Заварицкий, А. Н. Изверженные горные породы / А.Н. Заварицкий. - М.: Издательство Академии Наук СССР, 2018. - 480 c. Классификация горных пород. Плакат. - М.: Дрофа, ДИК, 2018. - 561 c Рассел, Джесси Магматические горные породы / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2017. - 303 c. Коробейников А. Ф. Геология. Поиск месторождений полезных ископаемых. — М.: Юрайт, 2020. — 255 c. Милютин А. Г. Геология полезных ископаемых. — М.: Юрайт, 2020. — 198 c Семинский Ж. В. Геология и месторождения полезных ископаемых. — М.: Юрайт, 2020. — 348 c. Бедный, Демьян Горная порода / Демьян Бедный. - М.: Советский писатель. Москва, 2018. - 382 c. Моника, Прайс Минералы и горные породы / Прайс Моника. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 2019. - 224 c. Приложения.Приложение АСхематическая карта происхождения горных пород  Рисунок 1 Рисунок 1Приложение БСпособы добычи полезных ископаемых  Рисунок 2 Рисунок 2Приложение ВФизико-механические свойства горных пород  Рисунок 3 Рисунок 3 |